郑岩:阿房宫图

文学史上一段著名的残铁,见于唐人杜牧(803~852)的怀古诗《赤壁》:

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

郑岩 北大艺术学院教授

郑岩 北大艺术学院教授

诗行从半埋在沙中一柄残断的铁戟升起。锈迹外面是“今”,里面是“古”。磨去黝锈,诗人看到了熟悉的前朝故事。随后,他的目光从戟上移开,远望着在历史中起伏的人与物。后两行反用其锋,感慨若非东风助力,周瑜则家国俱灭。历史如梦如戏,竟如此不合逻辑。想到这些,诗人的目光再也未回到残戟上。不完整的古器激发出人们的想象力,想象力又引导人们急切地去修补残断缺失的部分,重构事件的始末。更为著名的一个例子是杜牧的《阿房宫赋》。

该赋先写天下一统,再写阿房宫的营造;继而描摹建筑之宏壮,讲述其规模、结构以及室内外的人物;最后说到其毁灭。其重心不在于记史,而在于讽今。作者在《上知己文章启》中说:“宝历大起宫室,广声色,故作《阿房宫赋》。”缪钺据此考订该赋作于唐敬宗李湛宝历元年(825)。敬宗十六岁登基,沉耽于声色犬马,大兴土木,朝政荒废。杜牧以此赋道出“天下人不敢言而敢怒”。阿房宫的生死与秦帝国的兴亡同步,其身前身后是规模浩大的战争。作者只用了十二个字,便写出第一轮战争与兴造阿房宫的因果关系:

六王毕,四海一。蜀山兀,阿房出。

阿房宫是秦始皇功业的纪念碑 ,每个细节都是其胜利的成果:“妃嫔媵嫱,王子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦。朝歌夜弦,为秦宫人”——这是人的集中;“燕、赵之收藏,韩、魏之经营,齐、楚之精英,几世几年,剽掠其人,倚叠如山。一旦不能有,输来其间”——这是物的汇聚。新的战争,则使阿房宫转化为秦始皇“无道”的象征。

戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!

这天下总会被下一个王朝所继承,那么,前朝的灭亡体现于何处?当项羽还来不及考虑保留秦始皇罪恶的铁证时,阿房宫首先要作为秦帝国信心和记忆的依托被摧毁。摧枯拉朽、土崩瓦解——人们如此描述对一个旧王朝的打击及其灭亡。打击和灭亡不是修辞上的,而是物质上的,因为战争首先意味着对敌人肉体的消灭。“一炬”,这是多么小的代价。

火,曾经用来毁掉大批书籍及其蕴藏的思想,以巩固秦的统治,现在又反过来消灭这个帝国固若金汤的城池宫苑。秦始皇的另一座纪念碑是长城。摧毁它的不是火,而是水——孟姜女的眼泪。虽然长城的肉身难以撼动,它却可以在代代相传的故事中一次次坍塌。阿房宫轰然倒下,光焰灿烂。灿烂之后,是巨大的虚空。这种强烈的对比,激发出无穷的想象力。想象力延展,幻化为一个美轮美奂的万花筒,反过来将虚空遮蔽。旷日持久的战争以劲利简捷的笔锋横空扫出,阿房宫短暂的繁荣却被细细铺陈:

覆压三百余里,隔离天日。骊山北构而西折,直走咸阳。二川溶溶,流入宫墙。五步一楼,十步一阁。廊腰缦回,檐牙高啄。各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知乎几千万落。

杜牧的思绪流连在时间与空间、宏观与微观、静止与运动中,他时而腾升到半空,俯瞰秦都咸阳内外的山川,时而漫游在危墙细栏、深宫高阁、廊腰檐牙之间,他甚至看得见细密的瓦缝与钉头。帝王与宫女活跃的声音、温度、颜色、气味、心绪,也一点一滴从他的笔端流出。在杜赋之前,以阿房宫为题的文学作品已有先例,如南朝宋鲍照《拟行路难十八首》之一云:

君不见柏梁台,今日丘墟生草莱。君不见阿房宫,寒云泽雉栖其中。歌妓舞女今谁在?高坟垒垒满山隅。长袖纷纷徒竞世,非我昔时千金躯。随酒逐乐任意去,莫令含叹下黄垆。

柏梁台是汉武帝建造的豪华宫殿,诗人将它与阿房宫相提并论,使之类型化。如今,它们都已风光不再,变为丘墟。黍离麦秀、沧海桑田,诗人深切感受到个体生命的渺小与无奈。鲍照身在建康,长安这时已经落入鲜卑人手中。对他来说,柏梁台、阿房宫无论在时间和空间上,都是遥不可及的旧梦。与鲍照不同,杜牧的故乡在阿房宫近旁,他似乎就站立在阿房宫的废墟上。杜牧先说旧事,再落到眼前的废墟。“焦土”就像那枚残戟,是繁华和毁灭的缩影。在杜牧的时代,长安仍延续着盛唐的余音,最后的覆灭还没有到来。赋提醒世人思考——如今的长安以及它所带领的这个王朝,明天会怎样?除了杜牧的《阿房宫赋》,在唐代还有不少诗作以阿房宫为题,如胡曾《咏史诗》之《阿房宫》:

新建阿房壁未干,沛公兵已入长安。帝王苦竭生灵力,大业沙崩固不难。

诗中“大业”指的是秦朝帝业,但这也是隋朝最后一个皇帝炀帝的年号。炀帝营建东都洛阳、开凿大运河、西巡张掖等政绩,虽为李唐王朝留下了重要的遗产,但这些工程消耗了大量民力也是不争的事实。对于唐人来说,阿房宫是很久以前的事,杨隋的覆灭却殷鉴不远。《阿房宫赋》在宋代已十分流行,元人陈秀明《东坡文谈录》记载了一个有趣的故事,曰:

东坡在雪堂,一日读杜牧之《阿房宫赋》凡数遍,每读彻一遍,即再三咨嗟叹息,至夜分犹不寐。有二老兵,皆陕人,给事左右,坐久甚苦之。一人长叹,操西音曰:“知他有甚好处?夜久寒甚不肯睡,连作冤苦声。”其一曰:“也有两句好。”(西人皆作吼音。)其人大怒曰:“你又理会得甚的!”对曰:“吾爱他道天下之人不敢言而敢怒。”叔党卧而闻之,明日以告,东坡大笑曰:“这汉子也有鉴识!”

宋人史绳祖曾谈到,《阿房宫赋》“所用事,不出于秦时”。他以“烟斜雾横,焚椒兰也”两句为例,指出先秦只以椒兰为香,“至唐人诗文则盛引沉檀、龙麝为香,而不及椒兰矣。牧此赋独引用椒兰,是不以秦时所无之物为香也” 。然宋人赵与时认为:“牧之赋与秦事牴牾者极多。” 实际上,对于杜牧来说,史事的意义只在于提供了一个基本背景。《阿房宫赋》影响久远,后人的想象必须从杜牧而不是从秦代开始。赋中的文字甚至随时可以转化为历史写作的元素,如郑午昌1926年完稿的《中国画学全史》写道:

盖始皇既一统中国,行专制,张威福,以为非极宫室之壮丽,不足以示皇帝之尊严,于是合放各国宫室之制,大兴土木,而著名千古之阿房宫,乃于斯时出现于咸阳。宫东西五百步,南北五十丈,楼阁相属,几千万落。其建筑之壮阔如此,则其间之雕梁画栋,山节藻棁,当亦称是。惜被项羽一炬,尽化焦土,致无数精妙之工匠案画,不得留范于后世耳。

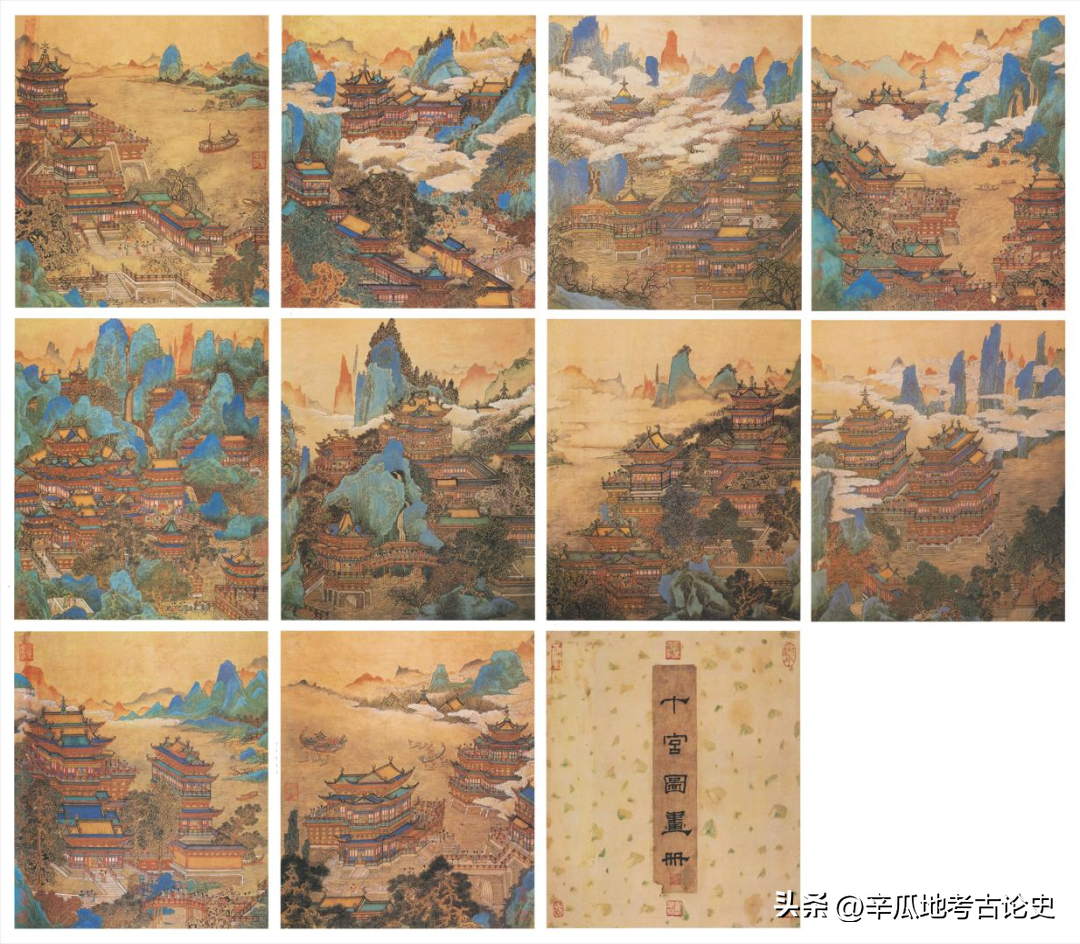

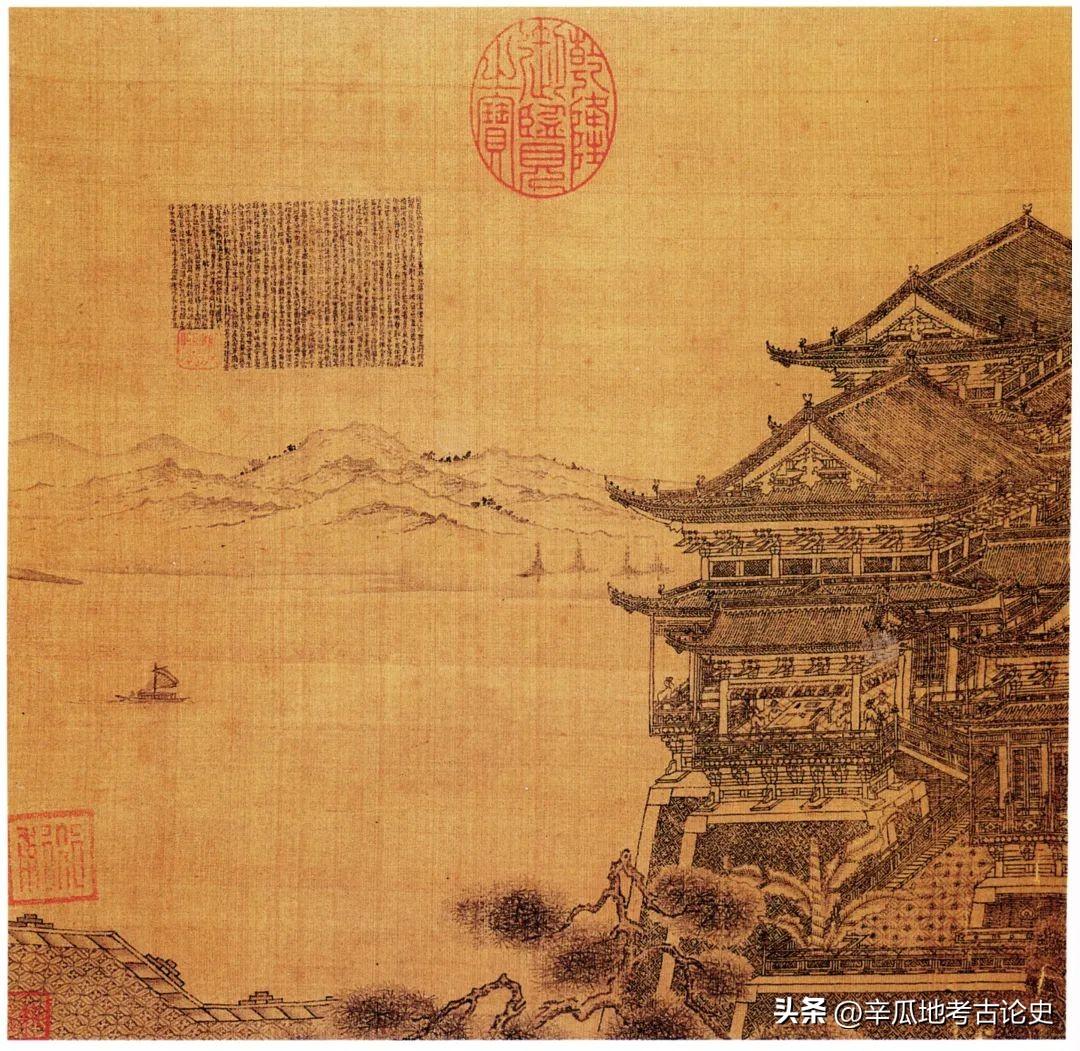

这段文字将《史记》和《阿房宫赋》融为一体,天衣无缝,而“非极宫室之壮丽,不足以示皇帝之尊严”云云,则移用萧何关于汉长安城宫殿建设的议论。不仅秦宫汉殿混为一谈,阿房宫还可以进一步从历史中抽离出来,与其他的宫殿重新组合。当代画家黄秋园的《十宫图画册》(图1)所描绘的宫殿,与阿房宫并列的,还有吴宫、汉宫、未央宫、九成宫、章建宫、连昌宫、桃花宫、华清宫和广寒宫。华丽的建筑掩映在山水间,美人徜徉于春色中。看到这样的画面,观者不禁又吟诵起杜牧的名篇。

图1 黄秋园《十宫图画册》

图1 黄秋园《十宫图画册》

《十宫图》题材古已有之,清人杨恩寿《眼福编三集》有“宋赵千里《十宫图》赞”,所记宋代画家赵伯驹的《十宫图》中,有吴宫、秦宫、阿房宫、汉宫、长乐宫、未央宫、蓬莱宫、甘泉宫、九成宫和连昌宫,与黄秋园《十宫图画册》所列宫殿大同小异。接下来,我们就说说这些色彩缤纷、动人心魄的绘画。有据可查的最早以阿房宫入画的例子,出现于阿房宫身后一千多年。明人张丑《清河书画舫》称:“阿房宫样始于尹继昭氏,至卫贤而大备云。”尹继昭为晚唐人,宋人郭若虚《图画见闻志》卷二云:

尹继昭,不知何许人。工画人物台阁,世推绝格。有《移新丰》《阿房宫》《吴宫》等图传于世。

又,宋《宣和画谱》卷八云:

尹继昭,不知何许人。工画人物、台阁,冠绝当世,盖专门之学耳。至其作《姑苏台》《阿房宫》等,不无劝戒,非俗画所能到。而千栋万柱,曲折广狭之制,皆有次第。又隐算学家乘除法于其间,亦可谓之能事矣。然考杜牧所赋,则不无太过者,骚人著戒尤深远焉,画有所不能既也。今御府所藏四:汉宫图一、姑苏台图二、阿房宫图。

尹继昭的作品属于建筑母题的绘画,晋顾恺之称之为“台榭”,与人、山水、狗马并列。唐人张彦远称之为“屋木”:“何必六法俱全(原注:六法解在下篇),但取一技可采。(原注:谓或人物,或屋木,或山水,或鞍马,或鬼神,或花鸟,各有所长。)”唐人朱景玄提到的四个绘画门类是“人物”、“禽兽”、“山水”和“楼殿屋木”。元人则将这类以界尺引线为技术特征的绘画专列为“界画”一科。《宣和画谱》称,这类画作“虽一点一笔,必求诸绳矩,比他画为难工,故自晋、宋迄于梁、隋,未闻其工者。粤三百年之唐,历五代以还,仅得卫贤以画宫室得名”。

卫贤是尹继昭的弟子,张丑提到阿房宫样“至卫贤而大备”,但《宣和画谱》所载北宋御府藏卫贤画目中并无阿房宫图。卫贤有《高士图》传世,描绘西汉梁鸿与妻子孟光“相敬如宾,举案齐眉”的故事,其中有一歇山顶瓦屋,用笔工细,可窥见其界画的风格。《宣和画谱》还收录五代画家胡翼“秦楼、吴宫图六”,不知其“秦楼”是否包括阿房宫在内。张丑强调以阿房宫为题的绘画有一个创始和完善的过程,他所说的“样”,或有可能是一种白描画稿。但其他文献提到这类绘画,则多称为“图”。除了尹继昭的《阿房宫图》外,据福开森(John Calvin Ferguson)《历代著录画目》所辑,《广川画跋》《佩文斋书画谱》《诸家藏画簿》和《天水冰山录》等明清时期的著作还著录唐人无款《阿房宫图》。

这些晚期著录对作品年代的鉴定是否可靠,因画作不传而无从知晓,但是,仅据《宣和画谱》的记载已可判定,这一题材的出现不迟于晚唐。《宣和画谱》记御府所藏五代南唐至宋时画家周文矩画作中有“阿房宫图二”。《图画见闻志》称周文矩画《南庄图》“尽写其山川气象,亭台景物,精细详备,殆为绝格”。由此可想见,其《阿房宫图》大概也属于“精细详备”一格。张丑《清河书画舫》记有周文矩《阿房宫样》一卷,无法确定是否为《宣和画谱》所记《阿房宫图》之一:

《阿房宫样》一卷,南唐周文矩笔。今藏震泽王氏。树石茂密,人物古雅,前后界画楼阁尤精细。迥出恕先《避暑宫殿》上,乃是仿效唐人之作,诚绝品云。

清人陈撰《玉几山房画外录》曾著录有明人仇英临郭忠恕《阿房宫图》云:“工细之极,笔意殆不减小李将军。”清人李伯元《南亭四话》也记仇英有《阿房宫图》。此外,文献还著录了南宋赵伯驹《阿房宫图卷》,又记元人何澄九十岁时曾向皇帝进献界画《姑苏台》《阿房宫》《昆明池》。可见这类作品大概集中出现于晚唐至宋元,而这时期正是界画发展的高峰。士人多认为界画近于众工之事,故不予重视。

顾恺之《论画》说:“凡画,人最难,次山水,次狗马,台榭一定器耳,难成而易好,不待迁想妙得也。”元人汤垕《画论》称:“世俗论画,必曰画有十三科,山水打头,界画打底。故人以界画为易事。” 受这类观念局限,文献中关于界画的记载并不多,具体到《阿房宫图》的记载更是有限。《阿房宫图》始于晚唐,这就使人不由得想到它与杜赋的联系。《宣和画谱》称尹继昭的《阿房宫图》等“不无劝戒,非俗画所能到”。

这种劝诫之义,应与杜赋道出“天下人不敢言而敢怒”有所契合。不过,《宣和画谱》又云:“然考杜牧所赋,则不无太过者。骚人著戒尤深远焉,画有所不能既也。” 尽管古人强调绘画与“六籍同功”,但绘画与文字毕竟是不同的语言,文字直抒胸臆,绘画陈列形象,对于“著戒”之类的道德批判,绘画难以正面地担当其任。关于这个问题,明人董逌《广川画跋》卷四《书阿房宫图》也有很好的讨论:

宣徽南院使冯当世得《阿房宫图》,见谓绝艺。绍兴三年,其子翊官河朔,携以示余。考之,此殆唐世善工所传,不知其经意致思,还自有所出哉?将发于心匠者,能自到前人规矩地邪?然结构密致,善于位置,屋木石甓,皆有尺度可求,无毫发遗恨处,信全于技者也。

接下来,董逌引述了《史记》和《三秦记》对阿房宫的记载,然后说:

此图虽极工力,不能备写其制。至于围绕骊山,架谷凌虚,上下相连,重屋数十,相为掩覆,与史所书异矣。此疑其为后宫备游幸者也。

他比较了杜牧《阿房宫赋》的文字,认为赋中的许多细节描述“与此图相合,仿佛可以见也”。与以前将《阿房宫图》看作杜牧《阿房宫赋》的图解不同,他提出了另一种可能性:“岂牧得见图象而赋之邪?”这一点在理论上十分可贵,但早期的《阿房宫图》无一流传至今,所以我们已无从考证杜赋与《阿房宫图》孰先孰后。以阿房宫为题材的绘画作品传世数量不多。1929、1931年曾在日本展出的一幅传为元代画家王振鹏的界画作品《阿房宫图》,有“至治辛酉夏五月孤云处士笔”款,钤“赐孤云处士章”朱文印。此图近期被确认收藏于河南大学艺术学院。

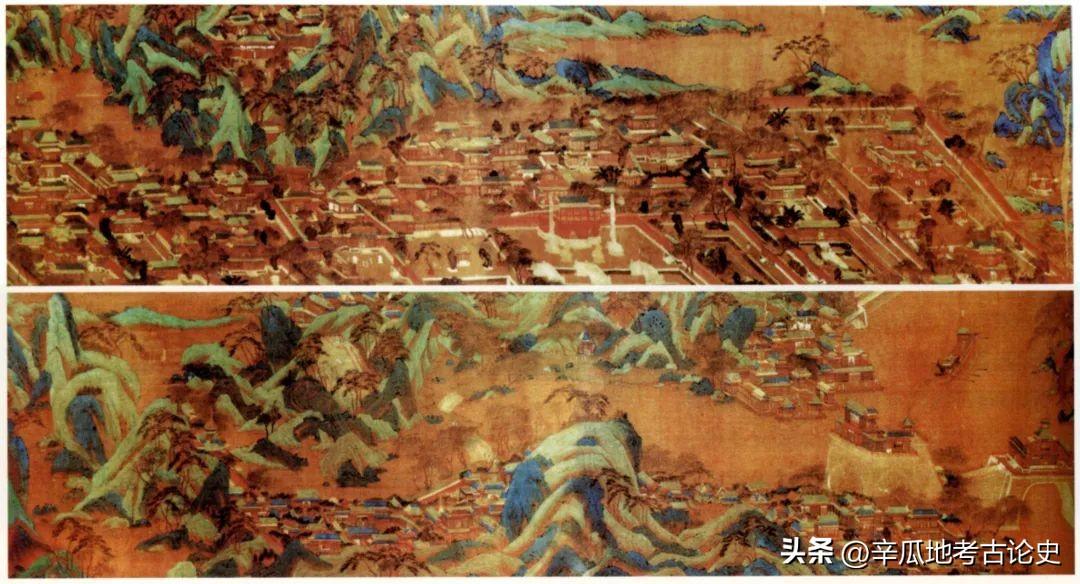

图中描绘掩映于山水间的宫殿,左下部近处可见一桥,桥上有双层楼阁,中景为三开间的山门,隔离重重山石树木,远处是巍峨矗立、结构复杂的宫殿。据考此图在日本展出,为时任中国驻神户总领事的周珏所提供。研究者还认为,该图是对元代画家夏永画作间接的临摹,年代晚于18世纪初。展览中标定的画题不知所据,恐属望文生义。此外,曾经刊布的还有中国国家博物馆藏明佚名《阿房宫图卷》(图2)、南京博物院藏清初袁耀《阿房宫图轴》、广州美术馆藏袁耀《阿房宫图轴》(图3)等。画幅最大的当属于故宫博物院藏袁江《阿房宫图屏》(图4)。

图2 中国国家博物馆藏无款《阿房宫图卷》

图2 中国国家博物馆藏无款《阿房宫图卷》

图3 广州美术馆藏袁耀《阿房宫图轴》

图3 广州美术馆藏袁耀《阿房宫图轴》

图4 故宫博物院藏袁江《阿房宫图屏》

图4 故宫博物院藏袁江《阿房宫图屏》

尽管文献所载《阿房宫图》数量有限,传世画作的年代偏晚,但是可以判定这些作品与尹继昭、周文矩、赵伯驹所代表的传统有着密切的关联。这种关联不仅表现在题材上,同时也表现在风格上。二袁为江都(今江苏扬州)人,曾在江浙一带活动,后受山西盐商聘请转到山西作画。作为清初杰出的界画艺术家,袁江、袁耀父子(一说为叔侄)重新绘制这一题材,既是向古人致敬,也意味着历史悠久的界画在他们手中复兴。这种传统究竟是如何承续的呢?或者说,袁江、袁耀在创作《阿房宫图》时,面对的历史资源是什么?

这里有几种可能性。其一,像距离他们年代不远的董逌一样,袁江、袁耀仍能看到唐宋人的作品。秦仲文据张庚《国朝画征录》续录卷上所记袁江“中年得无名氏所临古人画稿”,推想这种画稿“有可能是宋人名迹”。首都博物馆藏袁江于康熙四十一年(1702)所绘《骊山避暑图》题有“南宋人笔意拟之”。研究者认为,唐宋青绿山水的传统对于袁江有重要影响。但从画面本身来看,“二袁”画作中的亭台楼阁在法式上已与唐宋迥然不同。所以,即使他们可以见到唐宋绘画,其作品也绝不是泥古之作。

其二,历代绘画著录足以构成一种道统而受到后人的尊崇,那些关于古代作品的文字描述,可以再次转化成画面。在袁江的鸿篇巨制《阿房宫图屏》中,我们不难找到董逌所描绘的唐人《阿房宫图》“围绕骊山,架谷凌虚,上下相连,重屋数十,相为掩覆”的影子。但是,借助于文字,在多大程度上可以回归到唐人的风貌,却值得怀疑。如果袁江果然受到了画史文字的影响,也只能认为他以自己惯用的技法,表达了对那些文字的理解。

其三,杜牧的千古名赋仍在流传,自然会影响到“二袁”的创作。当然,要深入研究这类问题,还必须充分考虑在当时的历史条件下特有的信息传播渠道。可惜的是,有关“二袁”生平的材料实在少得可怜,我们只能大致说,这些画作在题材上继承了唐宋以来的《阿房宫图》,在技术上继承了界画的传统而又加以新的发展,在内容上则继续发挥了他们对文学作品的理解。

关于最后一点,还需要更进一步的讨论。袁江《阿房宫图屏》的左上角有礼泉人宋伯鲁(1854~1932)所书杜牧《阿房宫赋》全文,文字和图像互为映照。人们似乎既可以根据文字释读图像,又可以依据图像来理解杜牧的作品。但是,宋伯鲁抄写《阿房宫赋》时,袁江早已作古一个多世纪。删除宋伯鲁的题字,观者还能从绘画返回到杜赋吗?实际上,天津博物馆藏袁耀《蓬莱仙境图屏》(图5)的格局与袁江所谓的《阿房宫图屏》也并无太大的差别。

图5 天津博物馆藏袁耀《蓬莱仙境图屏》

图5 天津博物馆藏袁耀《蓬莱仙境图屏》

袁江、袁耀二人作品的风格比较一致,多以青绿绘制雄伟壮阔的峻岭奇石、峰峦草木掩映着的华美殿堂。以首都博物馆藏袁江《骊山避暑图轴》(唐华清宫)(图6)、南京博物院藏袁耀《阿房宫图轴》(图7),以及故宫博物院藏袁耀《蓬莱仙境图轴》(图8)三图对比,可见其构图大同小异,内容和风格并无本质的差别。渭河南岸的上林苑较为平坦,与险峻的终南山有较大的距离。画中山水的风貌与阿房宫遗址的地理环境大相径庭,并不是实景的写照,而是将各种现成的绘画元素进行组合的结果。可见,这些作品均遵循了作者常用的格套,在绘制完成后,其实可以署上任何一座宫殿的名字,如九成宫、骊山宫、广寒宫等。

图6 首都博物馆藏袁江《骊山避暑图轴》

图6 首都博物馆藏袁江《骊山避暑图轴》

图7 南京博物院藏袁耀《阿房宫图轴》

图7 南京博物院藏袁耀《阿房宫图轴》

图8 故宫博物院藏袁耀《蓬莱仙境图轴》

图8 故宫博物院藏袁耀《蓬莱仙境图轴》

宋代院画强调格物象真,在这一时期成熟的界画更加强调规矩绳墨。郭若虚《图画见闻志》卷一“叙制作楷模”节云:

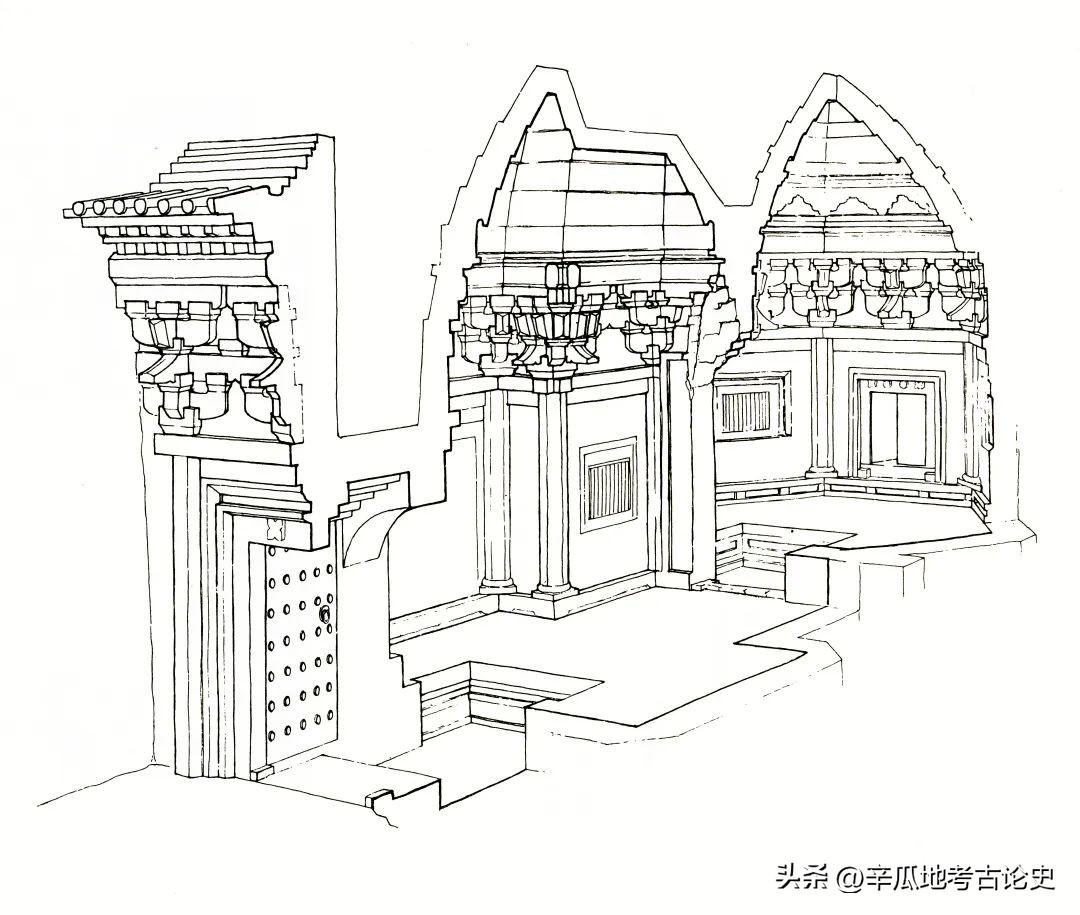

设或未识汉殿、吴殿,梁柱、斗栱、叉手、替木、熟柱、驼峰、方茎、頟道、抱间、昂头、罗花罗幔、暗制绰幕、猢狲头、琥珀枋、龟头、虎座、飞檐、扑水、膊风、化废、垂鱼、惹草、当钩、曲脊之类,凭何以画屋木也?画者尚罕能精究,况观者乎?

这些知识自然可以通过对建筑实物的观察研究获得,另外,按照明人唐志契的说法,师法古人的画作更为重要:“学画楼阁,须先学《九成宫》《阿房宫》《滕王阁》《岳阳楼》等图,方能渐近旧人款式,不然,纵使精细壮丽,终是杜撰。” 唐志契似乎相信,前人对这些历史久远的宫殿的描绘并非出于“杜撰”。的确,宋人的界画不乏“实对”而成的作品,袁江、袁耀的作品中也有很多是对江南园林的如实描摹,但是,即使“旧人款式”也不一定真的可以反映物象的原貌。

台北故宫博物院收藏有元人无款《滕王阁图》(图9),林莉娜细心地注意到,图中主殿“鸱吻、脊兽等构件皆简化,鸱吻极小仅以简笔暗示,斗拱、昂绘法亦较规格化”,“斗栱、窗棂、栏杆等已简化为固定形式和一些线条组织,几乎接近印刷者。这可能是因为界画画家重视师徒相传,临摹稿本,而渐不观察实物的结果”。谢柏轲(Jerome Silbergeld)在最近发表的一篇文章中,对此做了更为细致的研究。他指出,这张画还有另外几个版本,包括上海博物馆、美国华盛顿弗利尔美术馆(The Feer Gallery of Art)和波士顿美术馆(Museum of Fine Arts, Boston)收藏的三幅传为元代画家夏永的《滕王阁图页》。

而夏永也用同样的风格和尺幅画过多幅《岳阳楼图》,画面基本成分和建筑格局几乎完全相同,只是左右颠倒为镜像。谢氏说,虽然我们不能肯定这些画作是否记录了滕王阁或岳阳楼的真实面貌,“然而,我们能肯定的是《滕王阁图》与《岳阳楼图》不可能同时描绘了历史上的真实建筑”[54]。唐志契将《阿房宫》与《滕王阁》《岳阳楼》作为“旧人款式”并举,恐怕也是类似的情况。也许,他眼中“非杜撰”的作品,只是与这种旧的套路一致,而不是与画家所属历史时期的实际建筑结构相合,更不可能与所描绘的“古建筑”原貌相合。那么,即便“二袁”的画作能够跨越千年与唐人《阿房宫样》完全一致,又如何能够再跨越另一个千年,与那组早已毁灭的宫殿群严丝合缝地重叠在一起呢?

图9 台北故宫博物院藏无款《滕王阁图》

图9 台北故宫博物院藏无款《滕王阁图》

袁耀于乾隆十五年(1750)和四十五年所绘两幅《阿房宫图轴》(见图3、9.7)皆自题“拟阿房宫意”,或许可以理解为这些所谓的《阿房宫图》只是在意象、意境、意念上与“秦代的阿房宫”遥遥相应。比杜牧《阿房宫赋》更为古老的一篇描写宫殿的赋,是东汉王延寿的《鲁灵光殿赋》。王延寿自楚地北上,“观艺于鲁”,当他看到西汉鲁恭王刘馀所建造的豪华气派的灵光殿时,大为惊异。在赋中,王延寿独自登堂入室,步移景换,向我们展现出完整的建筑格局以及各种雕刻与壁画。与王延寿不同,杜牧并没有在阿房宫的柱楹间穿行,他甚至也不在那处废墟的旁边,他的赋不是游记。

由于没有身体和物质的羁绊,杜牧的文字更为自由。凭借着独特的想象力,阿房宫的景象展现于杜牧胸中,但他不是画家,他只能依靠文字将胸中的阿房宫描摹出来。通过阅读,杜牧笔下的阿房宫又复制在读者胸中。读者延续着想象力的接力,那些宫殿愈加壮美华丽。当画家读到赋,这种传递方式就发生了改变,阿房宫被转化为图画。而下一批受众变成观者,观画者也不是完全与画面不相干的局外人,他的目光和思绪被画中的明丽色彩和逼真的细节吸引,不知不觉已漫游于画中乾坤,就像王延寿走进了灵光殿。早在南朝,宗炳就提出了著名的“卧游”说:“老病俱至,名山恐难遍游,唯当澄怀观道,卧以游之。”

北宋郭熙《林泉高致》将“卧游”的理论发挥到极致,强调山水要可行、可望、可游、可居,“但可行、可望,不如可居、可游之为得”。然而在这里,“可居、可游”的终极目标却不一定是“澄怀观道”。购买袁江、袁耀绘画者有一些是新贵的商人。这些画作并不流传在“二袁”的家乡扬州,而集中在山西一省。相传“二袁”曾为当地的富室作画,画幅大小均与主人房屋格式相合。“二袁”在界画中加入的山水画元素,当然可以使购画者随时去附庸风雅,以塑造和提升其文化身份;但物质上的满足感对他们更为重要。

将一幅《阿房宫图》安置在自己的厅堂,鸟瞰式的构图使得三百里山河一览无余。这样,坐拥这类画作的观者就不再是懵懂闯入的游客,而是画中世界的主宰。画中同游者也不再是农夫渔樵、隐士书生,而是妃嫔媵嫱、王子皇孙;他也不是一位孤舟上的蓑笠翁,而是如皇帝般富贵的人。王侯将相宁有种乎?!人的欲望被唤醒。毁灭的宫殿重新建立起来,时间失效,所有的享乐成为永恒。阿房宫、九成宫、蓬莱阁、广寒宫又有何区别?仙境难道不可以被转移到人间?人间难道不可以被建造成仙境?杜牧《阿房宫赋》的结尾被删除,“呜呼”与“嗟夫”,“哀”与“讽”都变得一片模糊。一幕历史的悲剧,已被替换为现世的视觉盛宴。这场盛宴是通过一种超乎寻常的精细风格营造出来的。画笔下的宫殿十分逼真,钉头磷磷,瓦缝参差,纤毫毕现。

除了工整精细,作为商品的“二袁”画作中也可以看到绘画语言过度的铺张:主殿十字脊已足够繁复,却再加设一个宝顶,如贯珠累丸;怪岩危峦,若狼奔突豕,不免有虚张声势之感;青山绿水,朱栏黄瓦,这般秾丽美艳,更是人见人爱。如果我们不局限于卷轴画,而将更多图像材料纳入视野,就会对这种超乎寻常的精细风格有更深的理解。早期界画缺少传世品,研究界画历史的学者常常谈到唐神龙二年(706)陪葬于乾陵的懿德太子李重润墓墓道两侧的阙楼壁画(图10)。

需要补充的是,这对阙楼需要与过洞上方立面的门楼,乃至整个墓葬形制进行整体的观察,才能理解其意义。按照傅熹年的研究,这些以建筑为题材的壁画与墓葬的结构,共同构成了一个有象征意义的空间,其平面布局与文献记载的长安城中的太子东宫基本一致。在我看来,这种设计的意义不只是对太子生前居住环境被动的模仿和复制,同时,它也是对死后世界的一种积极的想象。换言之,它是在关于死亡的观念下,以物质手段、视觉形式和造型语言构建的死后世界的一部分。

图10 乾县唐李重润墓阙楼壁画

图10 乾县唐李重润墓阙楼壁画

从来没有人生前亲眼见识过死后的世界,但壁画中的建筑却可以具体到斗拱、窗棂和瓦片。在辽宋金元的民间墓葬中,繁复的直棂窗、斗拱、梁架柱子均用普通的青砖一刀刀雕刻而成,又一块块垒砌起来,毫厘不爽,死者在生前都未曾拥有过的华丽宫殿在地下立体地呈现(图11),人们以鲜活的艺术与死亡的现实对抗。

图11 禹县白沙北宋赵大翁墓结构图

图11 禹县白沙北宋赵大翁墓结构图

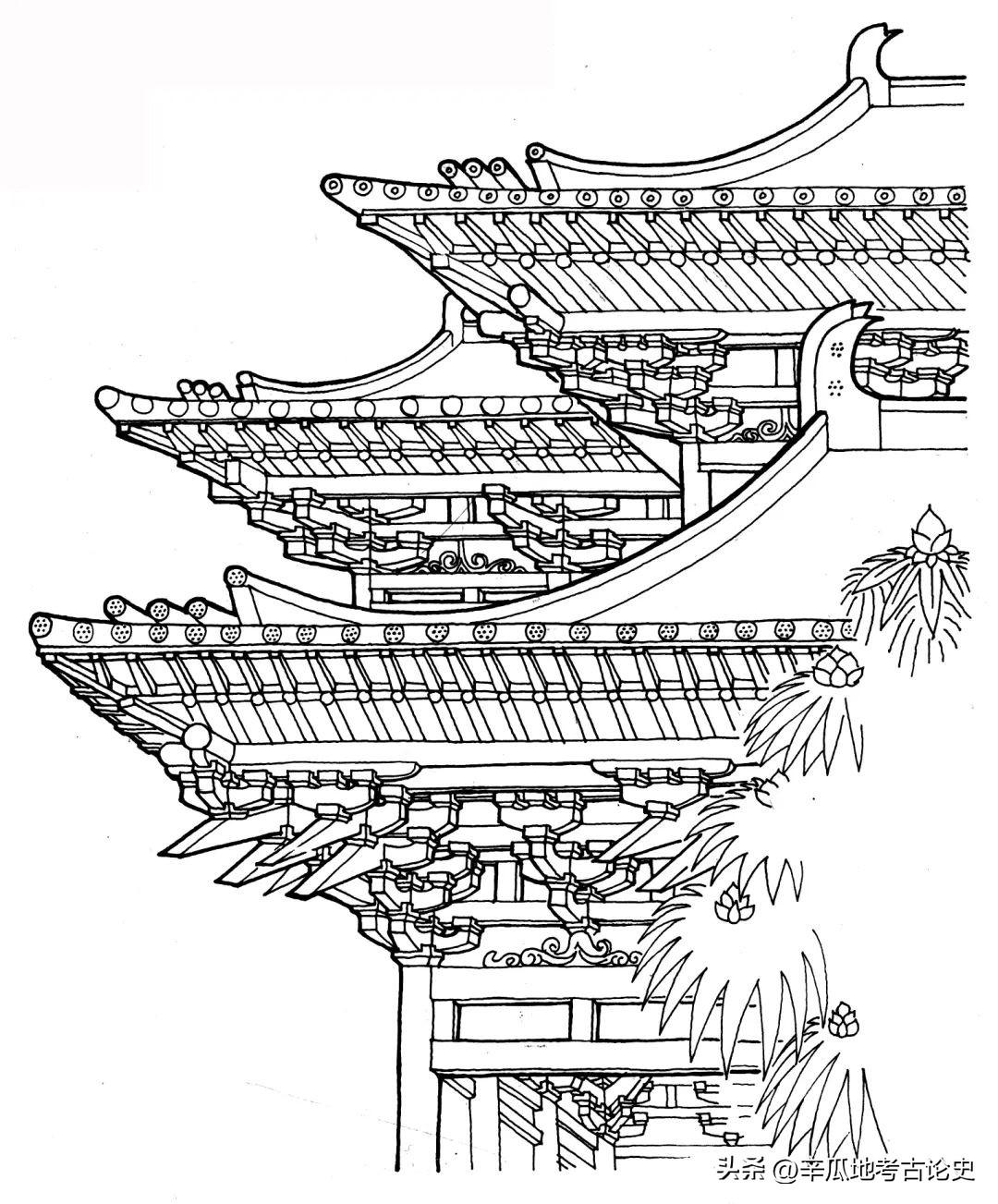

敦煌佛教壁画中的建筑比李重润墓壁画更加复杂。从初唐开始,大量的经变画被安排在洞窟两壁最显著的位置,画面中大都画出建筑,其中尤以阿弥陀佛经变、观无量寿经变和药师经变中的建筑最为宏大壮丽,这种绘画盛唐时达到高峰,172窟北壁的观无量寿经变就是其中的杰作之一(图12)。这个画面为俯视角度的对称式构图,完整地表现了一座佛殿的结构:其中心是由建筑三面环抱而成的庭院,中央是正在说法的佛,歌舞场面安排在水上的台榭中。在高于正殿的位置,还绘出第二进院落。画面中的一切,无论总体布局、单体建筑,还是局部建筑构件,均描绘得一丝不苟(图13)。

图12 敦煌莫高窟172窟北壁观无量寿经变壁画

图12 敦煌莫高窟172窟北壁观无量寿经变壁画

图13 敦煌莫高窟172窟北壁观无量寿经变佛寺建筑中的斗拱

图13 敦煌莫高窟172窟北壁观无量寿经变佛寺建筑中的斗拱

与经变画,特别是与阿弥陀变相直接相关的宗教礼仪是“观想”。《观无量寿佛经》代表了“观”(想)类文献的高级发展阶段。“观”指的是禅定过程,信徒集中意志观想一幅画,然后修习用“心眼”看到佛和菩萨的真形。这些绘画只是这个过程的开端,起到刺激禅定和观想以重现净土世界的功能。当“心眼”打开之后,才能真正认识到净土世界的美妙。这些画面最后指向的是宗教观念中终极的乐土。“‘想象中的天堂’并不是一个虚幻的概念,并不是无视现实世界的残酷而故意虚构的;而是运用上帝所赐予人类的特定能力对神圣的现实进行塑造,并且以人类的心灵图景来进行表述。”

以细密绚烂的敦煌壁画与在长安城发掘的寺院,以及张彦远《历代名画记》对长安寺院的记载进行比较[65],不难发现其中的一致性。《历代名画记》还提到,长安寺院的墙壁上也大量绘制变相。许多研究者指出,敦煌壁画的画稿许多来自长安,其中也应包括这类变相。试想,当善男信女的“心眼”被这些绚烂的壁画打开,从载有这些壁画的佛堂走到庭院中,这时,他们眼前的寺院建筑难道只是一些普通的房子吗?我们可以看到这种方式在许多领域被运用。一些元代瓷枕上满布着细密的镂孔,在枕面之下构建起玲珑剔透的微型宫殿,仿佛象牙雕刻的“鬼功毬”,或是月中广寒宫(图14),或是杂剧中的一个场景(图15)。据邓菲对北宋材料的研究,这些瓷枕可能与梦的观念相关。面对这类瓷枕,观者的目光和思绪不由得在层层孔眼中穿行和寻找,被亦真亦幻的魔法所吸引。

图14 大同市齿轮厂元墓出土景德镇窑青白釉透雕广寒宫枕

图14 大同市齿轮厂元墓出土景德镇窑青白釉透雕广寒宫枕

图15 丰城市博物馆藏元景德镇窑青白釉透雕白蛇传故事枕

图15 丰城市博物馆藏元景德镇窑青白釉透雕白蛇传故事枕

这些作品与《阿房宫图》的联系显而易见:它们所描绘的都是一场梦。梦境中的事物或者曾经存在于过去,或者将呈现于未来;人们希望它是真实的,这些画面也必须为观者带来足够的感官体验,一切必需具体再具体,细致再细致。对那些暴富的商人来说,他们拥有了现世的财富,当然也可以拥有历史上最奢华的宫殿。这不是文人们的趣味。文人画家每每标榜自己的作品为“士夫画”“戾家画”,无常法、非专业。

站在文人们的立场上,“打底”的界画是工匠之事。然而,工匠自有工匠的天地和道理,绘画是一家老小衣食所出,他们是专家中的专家,其技艺不是来自水云山石的启迪,不是来自诗词琴瑟的启发,他们不长于写诗,甚至不太会写字。他们从师父那里接受代代相传的技术,不仅要懂得绘画,还要懂得建筑的每一个细节,懂得桌、椅、车、船、水闸、盘车的每一个零件,有的人可能从前就是一位泥瓦匠或者木工。文人们有时吝啬地选取一两幅界画载入他们的著作,却又倾向于那些不用界尺徒手而成的作品,以为抛弃了界尺才多少有一点“气韵”可言,所以吴道子“虽弯弧挺刃,植柱构梁,则界笔直尺岂得入于其间”的事迹总是为他们津津乐道。

但界画艺术家并没有因此而放弃界尺,对他们来说,工具非常重要。在汉代到唐代的墓葬绘画中,矩与规是人类始祖伏羲女娲的标志。无规矩不成方圆,不成阴阳,不成人类所生存的大千世界。画家手中的界尺,如同夯土用的夹板、平木的刨子、墨斗中拉出的准线,他们就是用这样的工具在纸上、帛上耐心地搭建一根根柱子,一道道梁,一片片瓦。画家是建筑师,也是魔术师,他以一人之力营造着山前山后的殿堂、飞梁、复道。“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土”,绘画的过程也同样漫长,作品浸泡在汗水中。画完最后一条线,揉揉疲劳的双眼,画家为之四顾,为之提笔而立。

而拥有这些界画的买家,不仅占有了画中的图像,同时也占有了画家艰辛的劳动。真实感还有另一个方向的发展。可能略早于袁江、袁耀的时代,一种被称作“洋风姑苏版”的版画在苏州城内外风行一时。曾在日本广岛王舍城美术宝物馆展出的版画《阿房宫图》便是这类作品中相当典型的例子(图16)。该画由左右两幅构成,画面上不见巍峨的宫殿,而表现了一处纵深展开的苑囿,两座平行的石桥连接起两岸的建筑,最高的楼阁不过两层,除了屋顶与栏杆有一点中国传统建筑形式,全然不见中国绘画的趣味。

建筑的线条经过了仔细的计算,严格按照焦点透视的原则在画面中央推远。十几位宫女和一个小童距离均等地散布在两岸的平台和桥面上,或于水中泛舟,提示观者进一步留意这些建筑的结构和彼此的通道。画中以平行线表现阴影,显然是受到西方铜版画的影响。右侧亭柱上的对联隐约可读,曰:“嫩树映池初拂水,轻云山岭下□风。”这是对唐朝杨玉环《赠张云容舞》中“轻云岭上乍摇风,嫩柳池边初拂水”的改写。

当我们看到右侧画页左上角“阿房宫图”的标题时,才知道这是那个古老的故事。左侧图页“玉峰管联写于研云居”,右图右下角栏外刻“姑苏史家巷管瑞玉藏版”牌记。泷本弘之据此认为画的作者为管联。管联,字玉峰,大约是苏州史家巷工坊管瑞玉的亲戚。他还认为:“这幅画可以说是康熙年间到乾隆年间流行于苏州版画中的《西湖图》的一种变形”。泷本还提到与此画风格极为类似的一幅《西湖图》,其作者丁允泰名字见于张庚《国朝画征录》:“……父允泰,工写真,一遵西洋烘染法。”当时的苏州有天主教活动,而这位丁允泰很可能是一位活跃在康熙年间的天主教徒[70]。

图16 王舍城美术宝物馆藏管联《阿房宫图》

图16 王舍城美术宝物馆藏管联《阿房宫图》

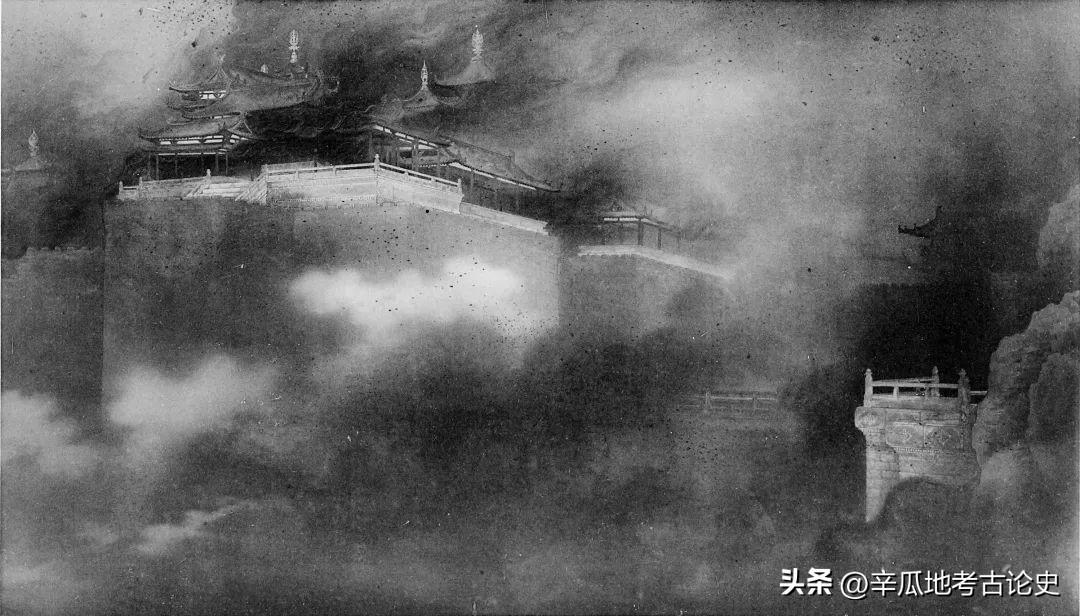

洋风的影响在日本画家笔下更为明显。1907年,木村武山《阿房劫火》获得了日本文部省第一回美术展览会三等奖(图17)。木村毕业于东京美术学校,曾参与冈仓天心领导的新美术运动。这幅横约241厘米的巨作表现了阿房宫被熊熊烈焰所吞噬的场景,与界画中视觉的盛宴形成鲜明的对比。按照日本学者的看法,这幅画是“荣枯盛衰的历史剧的再现”。

图17 日本茨城县近代美术馆藏木村武山《阿房劫火》

图17 日本茨城县近代美术馆藏木村武山《阿房劫火》

兼有革命家身份的画家高剑父于1903~1921年往返日本期间,曾临摹过许多日本画家的作品,其中至少有三幅同类题材的创作(图18)。高氏于1906年加入同盟会,积极参与反清革命。高剑父在其留下的文字中并没有提到这些画作。按照李伟铭的看法,他反复画这一题材,除了借助木村的画法探索中国画语言的变革外,还表现了“盛极必衰、荣枯交替——人类历史中似乎无法避免的这种戏剧性命运,是关注文明发展的焦点之一,也是这位曾经投身辛亥革命、在民初的政治角逐中直接体会到挫败感的‘革命家’的切身经验”。

图18 高剑父《火烧阿房宫》

图18 高剑父《火烧阿房宫》

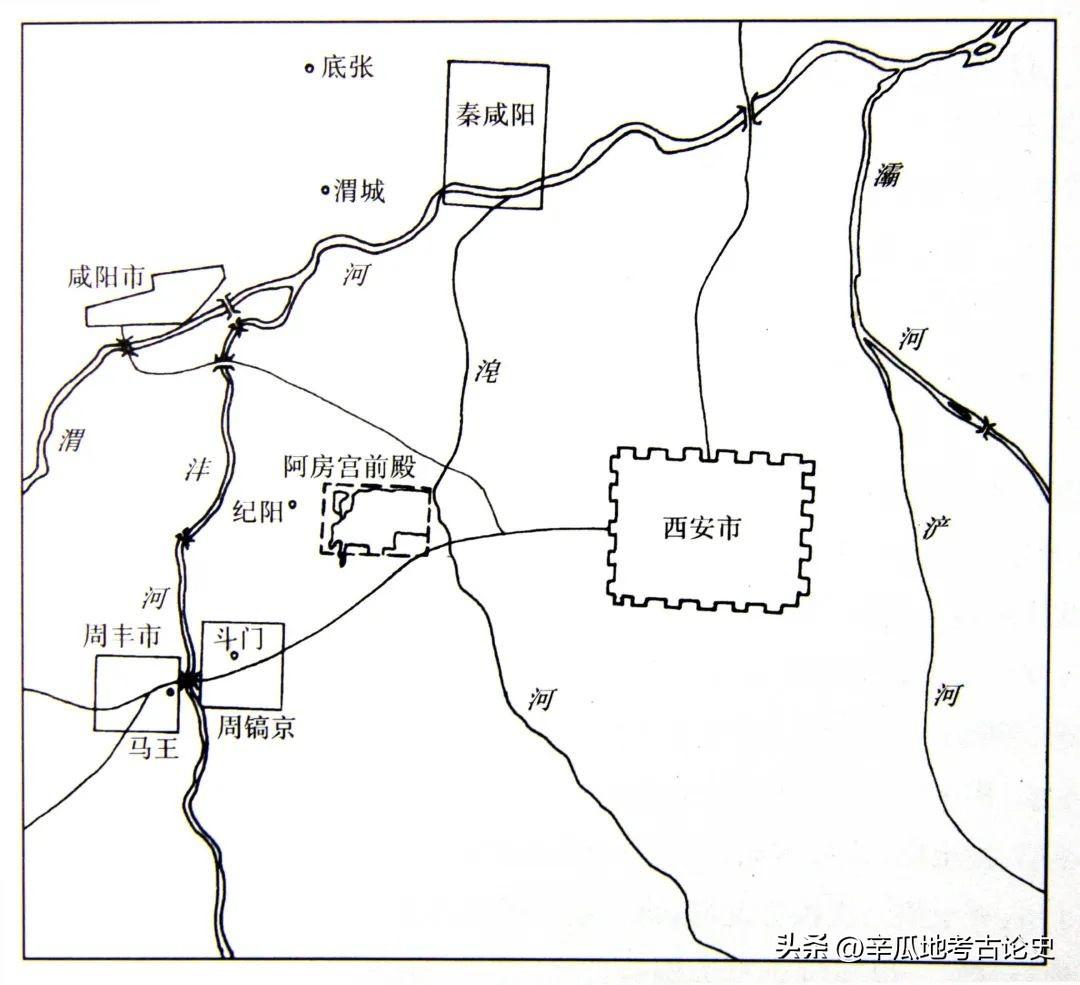

那么,烈火后的“焦土”如今又怎样?从2002年开始,中国社会科学院考古研究所与西安市文物保护考古所共同组建阿房宫考古工作队,对相关遗址进行了规模较大的勘探和试掘。考古工作者对传说为“秦始皇上天台”、“磁门石”、“烽火台”遗址,以及纪杨寨、后围寨遗址进行了勘探和试掘,证明这些遗址均为战国晚期至西汉时期上林苑内的高台建筑基址,与阿房宫并无直接关系。根据《史记》记载,阿房宫的建筑仅限于其前殿。前殿遗址位于今未央区三桥镇西南3.5公里,北与秦都咸阳隔渭河相望(图19)。

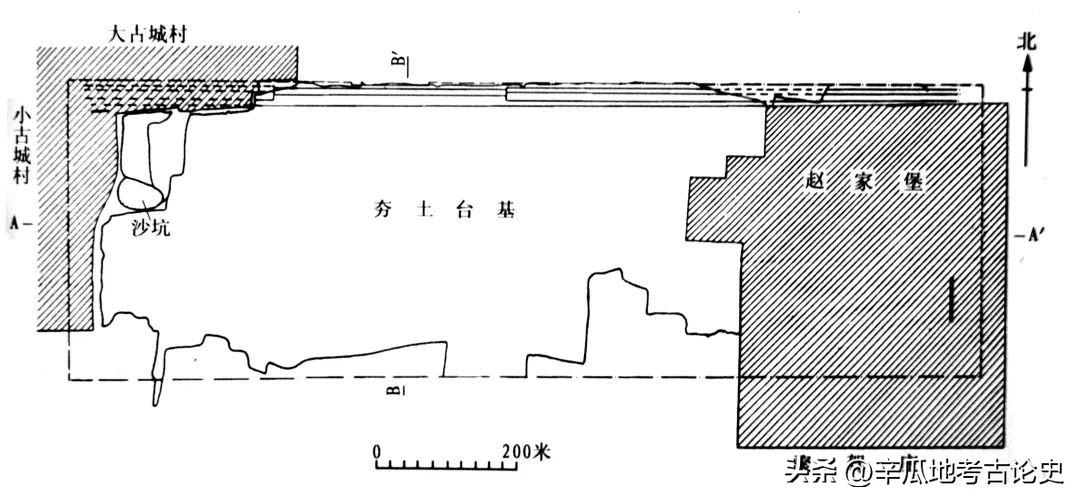

这处基址东部压在赵家堡、聚驾庄之下,西部被大古城、小古城村所覆盖。在赵家堡以西的地方,立有一尊巨大的石佛像,传为北周时期的遗物。当地的村民还常常在阴历初一和十五去拜佛。夯土台基顶部的西部、东部、北部则全被果树和墓葬破坏,墓葬年代最早的为东汉,而更多的是近代墓葬,其数量多达一千三百余座,与之相关的石碑、石狮触目皆是。夯土台的西南部则堆满了大批工业垃圾。这处台基还是当地百姓垫猪圈、制土坯的重要土料资源。根据一位记者2006年的采访,遗址周围的砖窑不下二十家[78]。这就是废墟之“废”,它与袁江袁耀画作中那满目葱茏是多么大的反差!

图19 阿房宫前殿遗址位置示意图

图19 阿房宫前殿遗址位置示意图

一枚残断的古戟曾让杜牧摩挲流连,为什么这大片的建筑遗址却成为狐穴乌巢?残破的古物随时可以引发后人思古之幽情,一些大型的遗址也概莫能外。长江边上著名的黄鹤楼在一次次毁灭之后,又一次次在文人骚客的记忆与怀念中被唤醒、重建。独有阿房宫遗址,两千多年来一片死寂。它的规模过于浩大,继之而起的刘邦只是选择了渭河以南幸存的兴乐宫加以修缮,当作临时性的宫殿,并改名为长乐宫。但研究者指出,汉政权真正的纪念碑是后来的未央宫,而不是在前朝宫殿基础上改建成的长乐宫。

更重要的是,阿房宫遗址背后蕴藏着秦始皇的骂名。阿房宫在绘画中的重建,实际上是其所有权被绘画的拥有者剥夺。而“作为废墟的阿房宫”在小杜一赋之后,就被彻底遗忘了。有谁敢一砖一瓦地重建暴君的宫殿?经过2002年10月至2004年12月对阿房宫前殿的勘探和试掘,考古工作者基本弄清了阿房宫前殿遗址的范围及其所属遗迹的分布情况。经复原后的前殿基址东西长1270米,南北宽426米,面积达54万平方米(图20),现存的夯土台基,高出地面7~9米(图21)。其基础利用自然地形在四周加工而成,从秦代地面算起,现存最大高度12米。其北部边缘有夯土墙。在基址南面3米处还发现了一处屋顶铺瓦的遗迹,根据地层关系判断,其年代为秦至西汉。

图20 阿房宫前殿遗址夯土台基平面图

图20 阿房宫前殿遗址夯土台基平面图

图21 阿房宫遗址西侧夯土台基

图21 阿房宫遗址西侧夯土台基

这个基址的规模比《史记·秦始皇本纪》描写得还要大。发掘报告认为,“司马迁描述的只是阿房宫前殿的核心宫殿之规模”,而不包括整个夯土台基。令人惊异的是,考古队发掘了3000平方米,勘探面积35万平方米,却“未发现一处在当时被大火焚烧过的痕迹”。发掘报告指出,《史记·秦始皇本纪》记载项羽“遂屠咸阳,烧其宫室,虏其子女,收其珍宝货财,诸侯共分之”,《史记·项羽本纪》称“烧秦宫室,火三月不灭”,指的都是对渭北咸阳城的破坏,而司马迁只字未提到项羽火烧阿房宫。

也就是说,就阿房宫而言,“楚人一炬,可怜焦土”,只是后人的想象。发掘报告认为,秦阿房宫前殿在秦代只完成了夯土台基及其三面墙的建筑,夯土台基上面没有秦代宫殿建筑的遗存,如瓦当、柱础石、壁柱、明柱、廊道、散水以及排水设施等,可知前殿尚未竣工。《秦始皇本纪》所谓“前殿阿房……自殿下直抵南山。表南山之颠以为阙。为复道,自阿房渡渭,属之咸阳以象天极阁道绝汉抵营室也”,可能只是规划设计的范围,并未实施。报告提醒人们再次注意《汉书·五行志》中的一段文字:

先是文惠王初都咸阳,广大宫室,南临渭,北临泾,思心失,逆土气。足者止也,戒秦建止奢泰,将致危亡。秦遂不改,至于离宫三百,复起阿房,未成而亡。

这一发掘结果与早年刘敦桢主编的《中国古代建筑史》对阿房宫的叙述也是一致的,而后者所依据的基本是文献材料。其实,北宋程大昌的《雍录》已通过对文献的考证得出了同样的结论:

然考首末,则始皇之世尚未竟功也。……二世既复举役,而周章百万之军已至戏水,乃赦郦山徒使往击之。此时始皇陵既已复土,则丽山所发之徒,乃其留治阿房者也。则是胜、广已乱,而阿房之堂室未竟也。其曰“上可坐万人,下可建立五丈旗”者,乃其立模,期使及此。而始皇未尝于此受朝也,则可以知其初抚未究也。

程大昌认为杜赋“可疑者多”,并一一指出其行文与史实不合之处。考古发掘报告支持了程氏的结论。然而,这一板一眼的考证终究无法与杜牧绚烂的文字抗衡。诗和画,比历史更真实。

本文选自《铁袈裟:艺术史中的毁灭与重生》(生活·读书·新知三联书店,2022 年 1 月)第 9 章

中华民国定都,首轮28票中20票选北京:孙中山力主南京的背后隐情

孙中山葬南京与民国都城话题本文作者倪方六孙中山是在北京病逝的,最后葬在南京。从地理上讲,北京周边山势绵延,宝穴多多,而南京地接江水,形势受限,格局不大。显然,从传统的“龙脉”来说,南京肯定没有北京好。但是,孙中山留下的遗言,就是葬在南京。这事有记载:1925年3月12日上午9时30分,孙中山在北平铁狮子胡同行馆逝世。我要新鲜事2023-05-26 10:04:120000NASA网站发布的照片出现神奇物体

NASA网站发布的最新照片中发现了这2个奇怪的物体,为了看的更清楚。前两张图片做了染色处理。NASA发布的图片左侧的物体和我百度来的电动发动机图片是不是非常相似,几个拐弯状的管道结构连接在主体机构上,真的匪夷所思,不得不信。火星上的这个似乎螺旋状的机械部件,好像是发动机上使用的。地球上人类机械中使用的泵轴。是不是有些相似我要新鲜事2023-05-07 13:30:550000考古专家在古墓中发现一物,洗净后大惊失色:挖到自己祖坟了!

中国是一个拥有数千年历史的文明古国,在咱们脚下的这片土地上曾经有过无数的王朝兴衰,埋葬了很多宝藏。很多盗墓贼都想要挖掘这些墓葬,想要从里面找到稀世珍宝,当然咱们的考古工作者也一直从事挖掘工作,他们争分夺秒的发掘就是想要守护咱们国家的这些文物。很多人都把考古和盗墓混为一谈,事实上两者有着非常的差别。我要新鲜事2023-05-14 15:55:310000李学勤:《周易》与中国文化

本来参加这个会我想谈一个非常专业性的题目,因为今天是第一场报告,作为开场锣鼓,不能够唱太专业的戏文,我想就谈几个大家可能比较感兴趣的问题,题目都很大,恐怕与我要讲的实际内容有些不相称。谈三个问题,第一个问题,谈一下易学在中国文化领域中的地位;第二个问题,谈一下易学对传统文化的影响;第三个问题,谈一下孔子对易学的最大贡献。围绕这三个问题谈一些感想性的说法,错误不妥之处,希望各位批评指正。0000中棘龙:欧洲大型肉食恐龙(长8米/有25厘米长小棘突)

中棘龙是一种兽脚亚目恐龙,诞生于1.6亿年前的侏罗纪中期,体长一般只有8米,最大的特点就是它长有25厘米的小棘突,第一批中棘龙的化石出土于欧洲的英国,其中包含的并不完整,只有骨盆、脊椎以及四肢等。中棘龙的体型我要新鲜事2023-05-10 03:03:110000