郭静云:总论商文明神圣宇宙

【编者按】本文摘自郭静云:《商文明的信仰世界与传统思想渊源》(上海古籍出版社2023年)上编结语。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

在气候、生活环境多样的中国大地上,曾经有过很多不同的人群,观察不同的情景,认识不同的草木、禽兽,选择不同的生计,所以依靠不同的经验创造不同的形象。在这些形象中有很多不同的鸟,不同的族群都会认为,飞天空的鸟是崇高的生物,所以神祕化牠们。

有些族群同时也崇拜水下的鱼或乌龟。山麓猎民则崇拜野猪、老虎、鹿等。也有崇拜牛、熊、青蛙或蟾蜍者,等等。此外,中国境内的族群中也有崇拜昆虫者,这就是崇拜龙神的大文化的滥觞。这一切信仰在殷商宗教里构成很完整的等级体系。但是这一完整结构的形成是一个经历了几百、几千年的漫长过程。

透过各方面的分析探讨,笔者得出结论如下:

夔龙“神”是被商文明选择为跨族群的大型王国之国家宗教信仰的核心形像。神龙最初的形象来源应为昆虫。这种崇拜源自农耕文化,而昆虫对农耕生活影响极深,古文献中也常提及昆虫对穑谷的影响。农人耕地时观察地里有很多昆虫,发现其独特的羽化神能。

在大自然中,只有昆虫能自虫体化为鸟形,亦只有昆虫能暂死(变蛹)而再生升天。因此古人将昆虫神化,形成了龙的形象与崇拜起源。考古资料与古代文献都显示了中国先民有尚虫信仰。在神话的传统里,夏禹形貌为虬龙,其名为虫,故龙、虫义同。夏禹的故事和“禹”的名号,也表达了幼虫与神龙的同等性。

并不是只有某一个族群崇拜昆虫而做幼虫的神祕造型,中国境内至少有两个地区应该视为昆虫崇拜的发祥地:东北辽西与江河平原地区,后来辽河流域的文化作为支流汇入中国文化大水系的主流中。

江河平原的虫龙并不是普通的虫龙,祂是头尾两端各有嘴的夔龙(这也是自然幼虫的特点之一)。夔龙形象的出生地域应该是长江中游,滥觞隐藏于长江中游新石器时代稻作文化中,或溯源至距今七、八千年前,到了距今五、六千年前其早期的造型结构初步系统化,而其崇拜的地理范围扩展到整个长江中下游地带。到了距今大约4500年以来,夔龙的形状明确多见于陶质、玉质而后是铜质的礼器上。

夔龙形象出生的时候并不是主流的崇拜对象,甚至到后石家河时代,从当时的造型来看,老鹰、老虎的形像比夔龙伟大、重要;当时并不能预料,过了几百年后夔龙崇拜成为青铜时代中国多元文明水系的主流。

就夔龙纹的古老的源头来说,这一流布甚广并成为主流的文化并非凭空而来,其成分要素必然来自于更早的根源,且亦可能涉及到文化、时代互补相成的过程。

在此过程中,长江中游大溪彩陶纹饰和刻文符号中,或许可以看到该形象初步定型;长江中游屈家岭和长江下游崧泽文化双圆双勾的规律性的镂孔饰带,应该也是关键的中心环节;此外,时代更早的新石器中期的皂市下层文化的镂孔纹,以及汤家岗文化的白陶刻纹和戳印纹,或许也是夔龙神纹产生的土壤和萌芽状态。

但是只有后石家河玉器上的夔纹和新发明的硬陶上的印纹,才代表夔神纹宗教范型已成形了。换言之,夔龙神纹滥觞于长江中下游互动衍生的大文化体系中,而成形于长江中游青铜时代,即石家河至盘龙城兴起之际。

长江中游青铜文化继承了在漫长过程中形成的形象以及积淀下来的技术成就。不过就信仰的衍生来说,在文明的变迁中,经常发生原有信仰弱化,而必须重塑精神文明的情况。在这种时候,原本次要或者在原来的信仰废墟基址上重新创造的新信仰,哪怕一开始只有少数人提出,但已足以影响新文明的起源。

世界上其他许多古代文明,也有同样的情况发生。而在中国青铜文化的发展中,大洪水期晚期(尧舜)及后石家河前段(三苗)至大洪水后的后石家河后段(夏)及盘龙城(商)文明的变迁中,经济、政权、文化、社会生活皆大幅更新,并产生新的文明,而夔神龙的崇拜成为该新文明信仰的基础和中轴。

就考古文化而言,盘龙城所代表的江河中原青铜文化,成为新阶段历史进程的指标,也标志着新的精神文化的兴起。就以达到国家化程度的文明来说,既然后石家河文化为三苗和夏的统治,而盘龙城文化是早商(或汤商)大文明,可以说源远流长滥觞于长江流域的新石器文化中,成形于早期国家文明的夔神纹以及由它所表达的信仰,到了早商时期已成为主流,且不仅作为商的核心信仰,也广泛影响江河中原乃至长江流域广大范围内的青铜时代文化。包括东边的吴城、西边的三星堆以及北边的郑洛(二里头、二里岗),且到了早商和殷商之际,其影响力跨越黄河,到达黄河以北地区。

笔者认为,商王国有意选择夔神为国家宗教的核心形象,是因为在长期发展过程中,夔龙形象早已跨越了某单一的宗族信仰,而成为大家的天神。这样通过宗教信仰,商文明能更加扩展和发挥自己的影响力。

在商周时代多元精神文化中,双嘴神龙信仰具有崇高、主导、跨文化的作用。正因为如此,从盘龙城一期到春秋战国时期,几乎所有的礼器造型,皆奠基于双嘴神龙母题上。

甚至在其他神兽造型上也都有夔神纹,用来强调其他神兽的神性,就好像古代文献所记载,虫为一切生物的元素。如《大戴礼记‧易本命》言:“有羽之虫三百六十,而凤凰为之长;有毛之虫三百六十,而麒麟为之长;有甲之虫三百六十,而神龟为之长;有鳞之虫三百六十,而蛟龙为之长;裸之虫三百六十,而圣人为之长。”

不过汤商时代的夔龙神纹很抽象,是弯形、璜形(或双勾形)和夔形三种符号性的图案,如果没有殷商更明确化的造型,我们恐怕依然不会了解它。

到殷商时期礼器上的纹饰趋向详细、具象化,神祕符号开始朝着表意更形象和具体的宗教美术方向发展,这才使我们得以看出崇拜对象的完整形貌──双嘴夔龙。

双嘴夔龙是商周礼器通用的主纹,对祂的崇拜创造了殷商“宗教艺术”的兴盛。并且以早商时期双嘴龙的基本图案为基础,衍生出各种双龙交缠造型,如二龙并立、一首双尾、饕餮等图案也以它为基础。

所有图案都设计成神龙张开嘴口的状态,龙的头嘴、尾嘴都是打开的。由此推论,神龙构图之重心,在于强调龙的双嘴,或许在古代信仰中,神龙的重点即其嘴口,因此打开的嘴口也就成为神龙造型的必要特征。

此外,仅有双嘴形体的夔龙才能构成独立图案,否则就必须成对,成对神龙是一个不可分割的崇拜神,这一“双”的概念应具有崇拜的内在意义。殷商以来,因很多文化的混合,夔龙饕餮的形貌多样化,涵盖了很多其牠神兽的局部,但始终保留“双”和“口”的核心重点。

藉由礼器造型、传世神话,以及出土文献互补对照,我们发现头尾双嘴神龙崇拜的意义:双嘴夔龙、饕餮的主要神能是以吞吐管理死生。神龙从天上吐下甘露,养育群生;在地上吞杀群生,使他们升天归源。这应是“双”的观念,其本质是生和死。

礼器上有些直接造型为饕餮吞吐神人,其意都是在表达神杀与神生的信仰,夔龙吞以杀,夔龙吐以生,故吞吐为祂的主要机能;并且祂生杀在地上后,回归天而再神生,由此使被神杀的人“神格化”,即让常人得以升天或再生为“神人”。

双嘴龙的神祕符号,不仅是成为多样商周“宗教艺术”造型的母题,其形象也是汉字“神”字的雏形,且该字形或可溯源至大溪、屈家岭早期文字中。由此可知,“神”字象形意义即是双嘴龙,双嘴神龙的形象即是商文明“神”的概念。

两端各有嘴口,以构成神祕的通天神化管道,通过吞吐以管理死生。这一崇高的崇拜对象,古人以“神”字指称。所以,依据当时社会的命名,可以将所有双嘴夔龙纹及其变体,统一称为“神纹”。

天上的夔龙神的形象不只成为甲骨金文“神”字的雏形,甲骨文“虹”字也是夔龙的变形,“云”字则形容天上飞虫幼龙,这些都是商代时人所祭拜的天神。同时,夔龙形象加上雨滴,便成了“電”字的雏形,这一字形描绘出神龙所吐泄的雨露形象,以指出雷電雨水所带有的神靈性质。

甲骨文的分析补证而补充说明商文明“神”信仰的内容:天神之神能的重点,并不是循环在天空中,而在于“神降”(吐泄甘露),以实现天地之交,上下关连,万物之生。但是负责上下相连的神,不能只下降,亦得上升。自上而下的神降意味着盈生,而自下而上的神升即意味着死亡而再生。生者在地,而死者在天,所以神龙以管水火来连接上下,负责一切万物死生循环。

不过,祂还有一个特殊神能:赋予人神格化之奥祕形象,通过他可以衍生“神人”。商王,一方面是自己祖先的后裔,但同时是由龙形神母所衍生的“神子”,所以拥有超越性能力,而能获得神龙的保祐。

如果没有殷商时期明确化的夔神龙的造型,又没有殷商出现的甲骨文纪录,则我们很难把早期图案符号、神龙的形象和“神”字的象形意义和它用义合在一起而了解古代“神”的本义。因此在商文明上古信仰的探索中,殷商资料是最关键的环节。

商代“神”信仰限于天上的夔神。祂以喷吐神靈雨来排除鬼气、养育万物、赐予丰年、保祐军事的成功、表现神符吉瑞。夔神喷火吐水时,大自然中则发生养育万物的雷電暴雨,所以“電”字的形象即描绘夔神喷吐甘露。

昊天中,夔神左右还有许多无角的小龙盘旋围绕着,其名为“蜎”或“云”。古人祈求神或云降下甘露,而来自神靈的甘露不仅能够供养大地、生长谷物,也有助于军事。

但随着历史发展的演进,神兽崇拜逐渐弱化,而“神”、“云”、“虹”等字也逐渐脱离其原意。“云”、“虹”纯粹用以指涉自然中云气、霓气,而“神”的字义则得以扩展,最终成为所有神祕、神圣性观念的表达字,此后,“神”脱离了夔龙的形象。

在这种信仰的发展过程中,虽然蕴含并吸纳了许多其他文化观念,但还是没有放弃通过龙来升天的神话信仰,这个现象说明这类信仰的基础很深,被中华文明许多族群接受,最终成为多元一体的中华文明共同的焦点。

通过神龙升天信仰,表达神龙管理死亡以及死后的过程;但是,通过龙所发生的死亡,实际上只是永生之开始,神龙既杀又生,提供永生而养崇高之生命。因此神龙杀生和再生信仰牵连着衍养生命的神能。

虽然早商时代,基本上只有夔神形象才能构成饕餮结构,但同时另可见不同族群信仰结合的情况,这可以从以下几点看出:

第一,夔神崇拜代表的是长江流域平地农耕文化;虽然长江流域各区域的具体文化面貌各有差异,却通用夔龙崇拜。例如,除了长江中游地区外,长江上游成都平原的三星堆先蜀文明亦将夔神崇拜植入其精神文化;虽然它将夔神与所吸收的其他信仰合并,形成了自身独特的文化面貌,但是,夔神形象还是表现得很明显。

第二,主要发展于农耕平原地带的早商文化,除了本身的夔龙形象之外,亦蕴含了源自山地的对猛兽或对鸷鸟的崇拜,如源自长江流域对凤鸟的崇拜,在早商文明中已颇为突出;或如吴城文化,同时崇拜平地先民的夔龙和山地先民的老虎;湖南地区亦有类似的情形;此外,对水牛的崇拜也从早商时期的三星堆礼器可以看到。

到了殷商上古帝国跨地域文化兴盛之际,器物的流动和信仰之融合更趋混合与同化,夔龙、饕餮的形貌也越来越多涵盖不同动物的特征,以逐步组成完全超越自然界的神奇形象。这是因为殷商文化比汤商更加多元,不仅仅是以汤商为基础,殷商上古帝国构成的网络联合了更多来自不同生态区域和地域文化的古国和族群,有效促进域内不同地区之间上层文化信仰的整合,所以越来越多出现不同崇拜对象混合的造型。

双嘴龙母题在将近两千年的时间中一直被采用在珍贵礼器和随葬品上。可是,从殷商时期起,神兽样貌从原先相对单纯变得丰富多元化,空中、陆上、水边和水里不同界栖息的动物,都出现在礼器上。崇尚神龙的主流文化,吸纳了其他族群对别种神兽的崇拜,在想象力的激荡下,创造出各种混合的神奇造型。

吴城虎国、三星堆、殷商帝国、鄂国等众多国家所塑造的混合形象,实际上表达了革命性的信仰变动。崇拜独特对象的文明,不会随意混用外族的崇拜对象。将几种崇拜对象合为一体的现象,代表数个古国在合并的同时,亦有意联合各自的信仰、等同和同化各地的崇拜对象。其次,这也显示上古信仰及神权的弱化。兼容多元且开始进行整体化的国家统治者,似乎并不强迫各地接受其王族原有的信仰,反而认同分布于自己国家各地的信仰,并将不同地区的礼仪及崇拜合并成同一信仰制度。

观察神兽崇拜的信仰,笔者获得一种印像:

中国文化显然多元,蕴含很多原来地方独特的信仰观点,但这种“多元”似一由许多大小溪河组成的大水系,所以在每一地方的溪流中可以喝到水系内流传的口感,并且此水系不封闭,不断有新的溪流汇入,互补混合其水流。

在殷周时期,器物的流动很普遍,文明的混合性也很大,导致本土的礼器概念模糊,所以各种神兽现象的源流已难以掌握。不过,在殷商时期的中国地图上,虽有许多不同的国家、城邦和族群,但在高层文化中已形成了宽大地域范围内共通的精神文化。

殷商王族本身是一个多元的团体,原本没有很固定的信仰体系,所以有条件成立跨文化区域的上古帝国,接纳一切崇拜,并将其融化进自身的宗教体系中。

所以,出现在殷商时期礼器上的神兽造型十分多元,这些多元的样貌组合成了各种变形、奇异的形状。这种情况本身可视为殷商文化统合多元族群信仰的证据;不过,重点在于:殷商文明不仅仅是统合了许多不同地区原有的信仰和崇拜对象,并将这些多元的形象转化为一体的礼器形象,同时,对这种信仰的内容和精神文化意义也进行揉合、融化而一体化。

所以,当我们观察殷商礼器时可以发现,殷商礼器的形象,所指涉的母题并不复杂,而且都非常清楚,其上一切变形、奇异的造型,都基于多元信仰的核心母题,因此能够代表整个跨地跨国的庞大文明体系,展现出众多族群综合而成的精神文化。

殷商甲骨卜辞和礼器造型所表现出来的信仰是颇具系统性的,早已不是原始先民的信仰模式,而接近以巫觋信仰为基础构成的跨国的上层宗教的情况。是故,依笔者浅见,殷商信仰的结合过程近似于多元帝国“宗教”的形成,而礼器的造型已可称为“宗教艺术”。

进一步说,帝国信仰有各种不同的含义层面:

一方面,原来的文化区和族群仍保留各自崇拜的重点;

另一方面,各种不同信仰逐步融合、形成为社会不同阶层的共同信仰,即跨族源的统治者的崇拜和信仰,甚至因为帝国统治者族团的多元性,参与该族团的宗族已几乎放弃原有的信仰,或原本就没有深入定形的信仰存在,故而能在多元的基础上重新建构“帝国宗教”体系,发展出所谓“官方信仰”、意识形态和仪式活动;同时各地仍会保留区域文化和宗族信仰。

但是,由于能保存长久的宝贵材料较多集中在“官方”手里,所以迄今留下的殷商礼器,大部分代表的是跨区域的上层贵族的“官方信仰”,或可将其更准确地定义为“帝国宗教”。

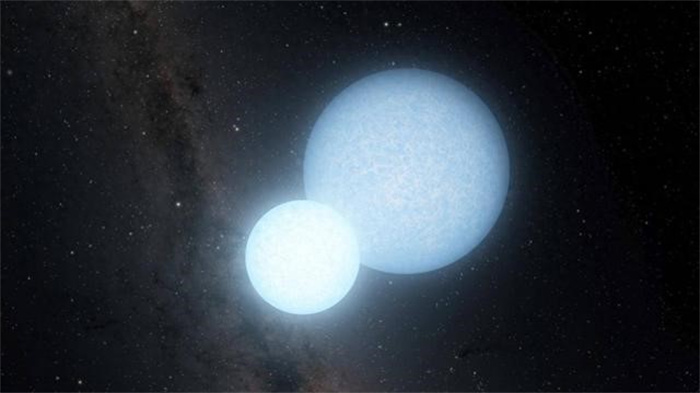

在殷商宗教艺术造型上,可以看出神兽的崇拜并不混杂,而且神兽之间有等级关系。在这等级关系中,夔神的地位无比崇高;与夔神等级相近的神兽,只有凤和虎。

其他动物基本上只拥有各种协助的机能,其中神象实则为具有浓厚地方特色的夔神和鼻皇的转借形象;如牛和羊是驯养的家畜和上等牺牲,能帮助祈祷达通神天,但本身不能引导升天之路。此外,龟鳖、鱼类、鸟类、鹿、马、貘、犀牛等被神化的水、陆、天中的动物,各有其等级,而在殷商时代的造型中,构成系统的形象结构。

由于殷周信仰的发展已达致“宗教”的整体性,采用多元而整体化的文明形象,所以龙、虎、凤三类最高级的神兽经常会出现在同一件礼器上。凤和虎有时候可以取代神龙,同时,在商文明宗教里,凤和虎亦有源自其信仰的特殊神能。

过去,我们习惯于在讨论虎的概念时,将其视为象征“西方”的神兽(白虎形象),其实这种四方四神观念形成时代很晚,反映的是秦汉帝国意识形态以及政治中央区域所在。

若仅仅将老虎只当作西方的象征,这并不足以代表上古文明崇拜神虎之多元性和其多元意义。后世白虎形象所蕴合的从上古信仰传承与保留下来的观念还包括:神虎是掌握政权者的信仰,也是崇高权力和万乘武力的表现。

老虎崇拜源自江南和东北游猎族群的不同上古信仰,并且除了作崇拜的高位神之外,老虎似乎也作崇高祖先,类似王室图腾的信仰。

经过长期历史演化,而在南方形成了几个大的拜老虎的国家网络,其中南方的虎国、盧国似乎是国祚长久、影响力大的权威国家,从武丁时期到西周中晚期都有虎国、盧国的纪录,可见武丁之前已有这两国。他们所在的空间应该比较宽广:

虎国的范围或包括湘江、赣江流域,此地青铜器技术远远超越了其他地区;盧国应在江北(江汉、江淮)一带。

东北地区的虎族是零散的族团,应是将老虎视为始祖的猎人族团,直至殷末都没有建立过国家。东北的

是殷商王国北边上的族群,依据时代早晚建立过存续不久的小国;其中,

族经常攻击殷周的东北境,而殷和周反伐他们;而()族亦是武丁时代殷人需要面对和征伐的对象,但似乎并没有建国。不过与此同时,殷商有“虎族”,应是殷商王国本身的贵族、王室的亲属。

老虎在殷商帝国被视为保护王室和国家的神兽。从甲骨文来看,殷商对虎神的崇拜,还涉及到四方边缘概念,老虎被视为戍卫防守保护国境的神兽。

无论是华南或华北,对老虎的崇拜有一个共同的重点:

虽然也含有神兽通天信仰,但同时离不开大权威和巨大威力的概念,在某种程度上表达崇高王位的存在。

南方地区在政权起动的背景下,神虎逐渐成为王室权力的象征和崇拜对象,既通过虎口的神祕通道助于升天神化,亦表达王位的神圣权力。

所以崇拜老虎的传统形成时代较晚(在南方曾经取代山麓猎民拜野猪的信仰),是国家时代王权兴起的标志性神兽;而在此之前,对虫龙和鸟类的崇拜源自更古老的文化层面,是原本不牵涉到权威概念的羽化、飞天和永生等人生理想信仰化的结果。

接续历史的脉络,发祥地不同的拜虎文化在互相影响、混合的过程中,因为都涉及到高层极权、神圣的王位信仰,最终导致殷商时期“神虎帝国”的形成。

但是神圣的王位却不能代表商文明精神文化的核心所在。老虎神能加强王权,但是古人另有更高的天权和天恩概念。龙形的神、云巡旋昊天、灌降甘露以表现天恩之养万生,龙吞噬万生,以表现神杀的天权,总体实现死生循环。所以可以说,在商文明中老虎是王权神,而神龙是天权神,在殷商帝国文化中,老虎依靠权力可以代替龙实现神杀,但他却是王权所依靠,在整体文化信仰中不能取代夔龙天神的崇高性。

在商文明信仰中大部分天上众神为龙形,可是,多元文明中还有另一种自然被视为天上的神兽,即凤和其它鸟类。鸟形的天神也是中国信仰的关键之一,它的重要性表现在以下三个角度:

第一,殷周礼器纹饰常见凤的造型,并且双龙饕餮之外,双凤饕餮造型亦常见;

第二,甲骨文中也有很多崇拜凤的纪录;

第三,从神话而言,龙类神生与鸟类神生的故事,皆颇为流行,包括最著名的玄鸟神话。

就夔神龙、虎、凤这三种商文化中等级最高的神兽来说,其来源和意义各不相同。其中,只有对神龙的崇拜完全不牵涉到地域和宗族之别,自视为老虎后裔的王族和自视为老鹰后裔的王族,都同时崇拜神龙;所以,神龙才是跨地域跨族群的多元文明中共同的天神和信仰对象。

对老虎的崇拜虽非一元,分别代表华南和东北山地狩猎族群的理想,但来源不同的老虎总是被当作王室的保护神。虽然早商统治者族群并不是以老虎为始祖的信仰者,但虎国、盧国等南方大型古国网络主要应该是被拜虎族群统治;到了晚商,东北下来的殷商王族也属于拜虎的族团。

至于崇拜鸟类的信仰应该最古老,古代相信人生来自天,天鸟降生命之卵而有生。鸟生信仰来源多元,涵盖不同的鸟类和不同的族群,其中也包括早商统治者族群。从早商礼器来看,被上层贵族视为始祖的神鸟主要是老鹰,但同时也有鹤、鹭等水鸟崇拜的痕迹,此外还有很多大大小小的族群把不同的鸟类当作自己的始祖。

依照笔者的考证,鸟形的神兽在甲骨文中以“鸟”和“凤”两个字表达,“鸟”字较罕见,且有几次出现在与“凤”字同样的卜辞上,所以二字在甲骨文中混用,并且从“凤”字的脉络和礼器的造型来看,其未必仅仅指涉某种具体的鸟,而表达较宽泛的天鸟概念。

不过在此脉络中,天鸟的形象里较突出的是老鹰的形象。从早商玉器造型可以看出,老鹰即天凤,也是神话中的玄鸟始祖。“天命玄鸟,降而生商”的信仰,虽然并不符合殷商王室的崇拜,但却可以代表长江中游先楚文化脉络里的汤商。当时玄鸟即是鹰类的神禽,所以盘龙城文化的立鹰器与祖形器皆有相同的神祖面刻纹,且玉器上出现很多老鹰在台上的造型。

其实如果我们考虑不同鸟类的生活方式,容易发现老鹰等鸷鸟比其他鸟类可能更符合崇拜为生命鸟。首先鸷鸟不群,独坐在台上,飞高且快,超越其他鸟类,并且他们有杀死的能力(所以殷商时代人既崇拜老鹰又怕遘祂)。在上古信仰中能杀死者经常被视为能创生者,创生者才能杀死。因此,在世界很多古文明中,老鹰、鹫、鸢、鵰等鸷鸟被崇拜为生命鸟。

我们进一步纯粹从词汇对照可以发现,商文明中凤与鹰的关系。玄鸟与天凤的意思相同:“玄”字象征天的意思,所以玄鸟就是天鸟,同时甲骨文里“鸟”与“凤”混用,所以“玄鸟”就是“天凤”。

玄鸟天凤的故事其实就是汤商族群的始祖信仰,而非殷商族群所有。甲骨文的“凤”字写法从“辛”,用以标出这就是高辛氏帝喾的“玄鸟”。同时,甲骨文单首的“龙”字也从“辛”,以表达其为帝喾的神兽表现。笔者认为,这两个字与商王族“龙凤生”的宗族始祖信仰有直接关系,而甲骨文所见的“龙方”实际上就是殷人对汤商王族所代表的中心大国的指称。

从甲骨文和饕餮造型,容易发现神龙与天凤关系密切,并且两者都有创生的神能,但其二者的差异在于:龙生表达的是超越性的、普世性的生死、升天与再生信仰,并不带有某族群衍生或特权的意义,反映的是超越族群和地域的大型混合文明的信仰,所以从不用来作族徽;凤(鸟)生信仰却带有具体宗族的概念,历史上不同时代和地区的族群将不同鸟类造型作为本宗族的族徽、图腾符号,这是一种可以在时间或空间上被具体化的生命力量。

商文明已形成很复杂的天空形象及概念。首先,商代人认为,昊天充满龙形和鸟形的禽兽。祂们是群体的崇拜对象,祂们的神能很全面,从负责招来风雨、雷電、霓虹、霞彩,升华到管理一切上下、中方关系,将昊天的生命力降到大地、传到四土、盈地养生,又吞噬、刜落万生,依此负责万物之死生周还,同时隐含着更加幽祕的占星术、巫觋文化的形象。

甲骨文中“凤”的意思不限于表达老鹰的形象,同时也可见相对于“中”的“四凤”概念,其在商代占星术里相当于后代的“四神”概念。换言之,汉代有青龙赤雀白虎玄武黄道四宫、四方、四时、四季形象,其形成时代应该不早于春秋,在此之前,这些观念皆以四凤的形象表达。

对四凤的崇拜涉及到二分二至天象和农耕季节的重要性,所以四凤是很重要的求年对象。所以,商代凤的信仰涵盖老鹰生命鸟的形象以及对黄道星星等天体即天象崇拜,此外四方天凤也是管理真正的风气的神禽。在商代信仰中,神和凤分别构成“上下和四方”的天上空间观念,而老虎则是地上或山上四方四缘的保护神。

如果从外形来比较不同的形象,我们经常会被误导,在不同的文化,外观相似的形状未必代表同一种意思;而有时候形貌毫无关系的形象,内在却蕴含着相似的观念。

以中国和埃及龙神为例,两者来源、信仰皆相异。但是如果将中国虫龙与古埃及金龟蜣螂甲虫的崇拜进行比较,则可以发现牠们之间有很多相似之处。

这种甲虫住在土穴中,将粪便作成粪丸(或谓“蜣丸”)带到地穴里作食物,其卵则产在粪或尸体内。幼虫在尸体中成长,继而飞天。古埃及的金龟蜣螂,其字为“ ”,其名读为“hepri”,“hepri”的字义可译为“势能”,表达太阳和死人再生而升天的势能。

古埃及人以黄金、宝石制造了很多作为护符使用的hepri雕像。而hepri更重要的功能则表现在丧葬信仰上,古埃及人会在木乃伊的心口放上这种圣甲虫雕像,棺木的胸部位置也经常作成金龟展翅的图案。这表示死者将倚赖神虫自在自生的能力,以达于永生的境界,用古埃及文来说,即是“成为hepri”。

考古发掘出土资料还显示,红山文化龙形玉器同样被放在死人的胸部上。尽管古埃及信仰与红山信仰的关联性甚微,可是笔者认为二者在此处的信仰却是相同的,目的都是祈求神虫的保祐,希望藉由学习昆虫的羽化,使死去之人获得再生的能力。

如果进一步对照,hepri的造型也曾在历史过程中发生了类似的演化。一方面,虽有很多用作护身符的小型hepri佩饰,但同时也有如卡纳克(Karnak)神庙中hepri甲虫雕像的巨大造型存在。此外,hepri的面貌除了写实的金龟甲虫之外,也有逐渐蕴合了隼(被古埃及人视为太阳神)、牛(天神)、秃鹫(神母,保祐法老神权)等神兽特征的形貌。hepri的崇拜被人格化后,甚至产生了人身甲虫面的造型。

笔者认为,世界上有两种影响深远的昆虫崇拜,即古埃及的hepri和中国的龙。这两种崇拜的起源与发展并无关联,但其观念却颇有相似之处。

在萨满教的仪式中,昆虫的形象多具有关键性的作用。例如在贝加尔湖布里亚特族的巫师跳神礼中,跳神者会被视作黄蜂的化身;埃文人则将蜻蜓视为协助巫师之昆虫。在整个欧亚的萨满文化中,蜻蜓是一种相当受到重视的昆虫,牠既居水亦飞天,这也是神龙的特征。此外,北亚雅库特民族亦有昆虫崇拜;在美洲,蜂、蜻、雀蛾等夜蛾都是原住民的传统崇拜对象。古罗马人受到古埃及的影响,也佩带甲虫形的护身符。

其实古埃及人不仅崇拜金龟子,也崇拜蜜蜂。在法老的光荣名号中,蜜蜂是下埃及的象征之一,上埃及则相对以莎草来表示,写作“ ”。同时,下埃及也将蜜蜂当作神母,只是这方面的研究仍嫌不足。印度教中也有昆虫形象,如Chandi女神可变身为花中的昆虫。在俄罗斯民间传统中,祈求瓢虫飞升天上,赐予吗哪之类的食物(即神从天降赐的食物),这种靈动的神通形象或许也是上古信仰的遗迹。

并且许多古文化的原始神龙形貌恰为双嘴龙,其前嘴是在头上而后嘴是在尾巴上,尾上的嘴巴或有尾刺,或有尾首的形状。在意义上,头尾两嘴即代表着一条神祕的孔道,经过神龙身体的人或物因而与神结合,获得了神性。古希腊、古美洲都有这种形象的遗迹。

鸷鸟崇拜也是很多文化的重点。可以说世界上古文明对鹰鹫的崇拜相当普遍。例如古埃及法老被视为太阳隼荷鲁斯的表现,在这世界上太阳隼为最高的神,并且他本身代表“复活”再生概念;此外,古埃及另有崇拜白兀鹫涅赫贝特神母的信仰;藏族天葬传统的意思亦雷同:让秃鹫吃人肉以将死人送到天上。

在世界古文明中,老鹰、兀鹫、鸢、鹞(雀鹰)确实常被崇拜为生命鸟。例如在时空离殷商遥远的新石器时代南安那托利亚地区加泰土丘的文化。在加泰土丘的壁画上,我们另可见有巨大兀鹫吞噬人头的图案,被噬断的人头呈上升状态,而躯体则往下掉。可见加泰土丘的兀鹫与殷商龙虎饕餮实行同类的“神杀”。在另一个图上,巨大兀鹫之间有女性,女性身中有子,所以加泰土丘的兀鹫也如同殷商龙虎饕餮一样可以实行“神生”。

虽然时空遥远,两种文明既无关联又不相似,但其信仰中的神兽管理死生的神祕过程却惊人一致。

上述跨文明的信仰形象的相似性,并非代表上古文明交流。这是人类都在天地之间生存,都有相近的观察和相近的欲望,因此会塑造的相近的精神文形象。

商文明信仰观念,在历史上有不同的发展。例如龙混合其他神兽的特色后,远离其最初的幼虫衍生形象。但与此同时,古人继续崇拜蝉、蚕等昆虫,神龙的形象原来与他们属于同一脉络,但是成为大天神之后,越来越伟大,已不把原来的小虫认为源头。

两商信仰中充满了神兽崇拜,礼器上常有夔龙在云层中的纹饰,这即是管理甘露的天神。昊天充满神兽观念,完整地代表青铜时代的历史阶段,又符合商文明的精神文化。但到了春秋战国时,可以发现气化概念开始取代神兽的形象,而管理气象的神开始具有人格化的特质。

不过,虽然汉代已有非偶像化的“神气”概念,然民间仪式中仍继续以神龙造型游行,舞雩祈雨。笔者认为,这些民间仪式以及后世思想家的神气化生概念,皆滥觞于商代信仰中,前者保留了礼仪的形象,后者则哲理化了古代信仰。

中国文明始终不放弃龙的形象,但其意思越来越与原初本意不相干。

汉代之后人们继续祈龙求雨;玉器、画像石,都表达龙新生的形象;在佛寺、道观的屋顶上、民间舞雩祈雨的仪式中,龙形的天神造型仍然被保留了下来,其中部分构图与商周成对夔纹依然十分相似。

另一方面,信仰意义的演化在神龙形象的演变脉络中亦留下痕迹。战国以来已不采用被龙吞吐以神格化的信仰,改之以乘龙、骑龙的形象来取代。同时把双龙(商文化饕餮)的造型与其它表达再生的形象合并,例如玉璧、天鸟、獠牙虎口,甚至佛教的莲花、金刚或葫芦等。所以信仰和其所采用的形象是两个核心问题,不同的信仰会重新认识古形象的意思并沿用之。

此外,信仰和语言的演化,在文明发展中也是两条互补但不相重复的脉络。夔神饕餮信仰在商文明中占有极为重要的地位。但在随后先秦信仰的演化中,却随着人们放弃使用人牲祭祀双嘴夔神的祭仪,而逐步失去了原始信仰中“吞”、“吐”一切、并将被吞吐之物神格化的神圣性质,甚至,夔神和饕餮在战国、秦汉的文献中经常被形容为恶鬼。

虽然如此,原本象夔龙之形的“神”字并没有因此被放弃、遗忘,反倒在语言中超越了原有的象形意义,甚至逐渐脱离和降雨、夔龙等的关联。

“神”与“龍”两个字的相互纠缠、混杂关系可以清楚地显示其演变过程。“神”与“龍”之形象、内涵以及字符各自遵循了不同的演化轨迹,而致后人混淆不清。

在商代,“神”字的本义指天神,其具体形象就是双嘴龙;而“龍”字的本义则可能是指“辛”形带冠的虫王。但是,在后来的发展中,“神”和“龍”两个字的所指和能指发生了混合、借用和转移。

由于“神”的概念包含自然界与人生的死生,在历史上有非常大的发展,“神”字的涵义也不断膨胀,从一开始仅止于描述夔龙的形体,跨越到描述一切神妙过程和超越性力量。

在这一演变过程中,虽然“神”这个字变化不大,至今仍可追溯本源,但其具象表达方式在西周以后逐渐被抽象化和神祕化,继而被人格化,而逐渐远离双嘴龙的形象,最终使“神”字、天神之本义与具象化的双嘴龙形象完全脱离关系。

另一方面,逐渐远离神之本义的双嘴龙神形象回归本源,与“龍”字所指混合,衍生出单嘴龙的形象,并将其原有的部分神性意义赋予到单嘴龙身上;同时因将单首龙视为始祖的宗族(应是自我认同为帝喾高辛氏后裔的楚商王族),从历史舞台上消失,从而成就后世汉语文献所见“龙”字的形象和意义。

晚期的龙是多元混合的神兽,同时很多其他殷商崇拜的神兽不再被崇拜,或在观念中由正面的善神变成负面的恶鬼(老鹰和鸮是此类最具代表性的例子),有些神兽只在某些时代中受崇拜,如麒麟、辟邪,以及佛教到来后的狮子。

不过基本上在汉代以后的文化中,除了龙之外,只有老虎、从老鹰变成野鸡的凤、乌龟,从上古以来继续不断被视为高等级神兽,并最后形成“四神”概念,取代商文明“四凤”的意思。

从凤的形象演化来说,在战国时期的图画上,玄鸟天凤的形象似已不是具有超越性力量的鸷鸟。

子弹库帛画上的凤,从它的爪、脖子和整体形状来看,这是鹤或鹭的形状。这种水边猎鱼、虾的鸟类,也是自古以来为人们所关注,石家河玉器中孙家岗出土的凤即是朱鹭的形状,罗家柏岭的凤可能也是朱鹭或鹤,其中鹤带有珍贵神圣的内在意义。鹤栖息在水边,天上高飞,水界天界连通,以圣贤为譬喻,以山中宝玉为譬喻。

对水鸟和鸷鸟的崇拜,都源自上古,但是到了战国时期对水鸟的崇拜基本上取代对鸷鸟类的崇拜,并相应地影响到凤的造型形貌。而到汉代以后或更晚一些时候,凤的形象再为之一变。其时将凤理解为翟雉,凤的形象似乎变为孔雀、翟雉等野鸡类的大美鸟,这些鸟好看,所以符合晚期文化以凤来表达皇后之美的做法。

老虎的形象与相关崇拜,殷商之后也发生变化。从殷商开始萌芽、而在殷末周初成形的军权帝国社会观念开始兴起。此时,已少有古国能继续保留其原本的神权制度,所以,在新的制度和观念中,原本将老虎当作助于升天的神兽、保护先王或作巫师所依赖的靈物等古王国的观念逐步消退,而老虎形象便开始普遍被当作是勇武良军的象征。这不仅仅是兵器,文献对此亦有所反映。

西周老虎的形象,牵连到西周国家文明之形成,及其与其它周围国家和族团关系的研究。在西周文明中,同时存在着周原本土和外来文化的因素,呈现复杂多元的情况,因此我们只能从初步观察中指出大致的脉络。对此,笔者推论如下:

在新石器时代,宝鸡地区的彩陶文明,北与甘肃马家窑文化有来往,南则通过陈仓古道和褒斜古道,与汉江流域的大溪文化缔结关系。同时,虽然渭河汇流入黄河,水路交通便利,但早期渭河东游的居住条件不良,三门峡和黄河中下游的资源贫瘠,因此宝鸡先民前往河南西北角发展的情况并不踊跃。

直至青铜早期,因气候变动、北方族群掠夺以及其它今日难以掌握了解的原因,使得渭河流域的彩陶文化没落,先民或往其它地区流动,导致青铜时代早期周原地区的聚落遗址极少,根本不见古城遗址,直至将近殷商时期,周原遗址的数量才开始逐步增加。

若吾人从青铜时代的先周文化涵盖范围来看,其与中原地区的交流关系,往往还不如与西南和草原族群来往得频繁;

其一是包括通过诸如陈仓古道和褒斜古道之类的山间通道,受到江汉上游及广汉地区的影响。

(对此处文化发展的影响十分深刻,由目前的先周与西周早期的考古,已充分证明了这一点。例如位于陈仓古道上的 国,与三星堆文明的关系十分密切。通过这些关系,三星堆的文化形象和技术对先周文明有十足之影响。)

第二,经过黄河中游与草原族群交流频繁。在此来往的交通路线上,逐渐演变发展出依靠“虎军”武力的政权。

因此,西周文明对老虎的崇拜,极可能是传承自秦岭巴文化的精神,而此相当符合先周和西周前期文化组成而兴盛的脉络。

但若从西周文化本身的精神信仰内含来说,其与三星堆相当不同:

三星堆祭祀坑周围迄今没有发现战争用的兵器,但在西周几乎所有的遗址中,兵器数量都是占优势的。

中华文明自上古以来,信仰精神源自华南,战争技术则源自华北,且草原一带相当流行象征战争的虎型器,其来源应该源自不同文化间的交流、吸收、同化,以及青铜时代的变迁。

此外,黄河上中游是草原民族与汾河、渭水流域的来往线,其交流范围可到达中原和西岭,经过长期战争和贸易的交通,草原族群吸收了南方的信仰文化,其中便包括了虎神崇拜;另一方面,从河套到东北蒙古草原的路线,可达东北森林区、锡霍特山脉等东北老虎与崇拜虎神的发祥地,这条路线亦是草原族群频繁流动的范围。

因此,西周以来的老虎崇拜,便与崇拜武力保护神的文化信仰相混合。

在历史发展过程中,掌握华西地区的政权,如西周、巴蜀、秦汉等,皆使用老虎作为军队威猛的象征,或许也因为如此,到了战国时期,老虎便被认定为西方之神兽。

然而,因为时代越晚,各地族群的来往便越显频繁而广远,各种文化因素交融在一起,多元而复杂,所以“虎军”和“西方白虎”的文化确切形成之情况,是我们目前所难以追踪掌握的。

在进一步的历史演变中,神虎信仰经过变化、获得新意义。

一方面,猎虎的形象直至汉代依然保留了崇高的意思,表达超越性的神力、圣贤英雄的理想;

另一方面,将老虎视为自己始祖的族群亦被同化了,只有在山上的一些族群还保留虎祖的图腾信仰;

再者,到了汉代,神虎的形象又有了变化:汉代画像石开始出现翼虎的形象,这可能受到中亚翼狮的影响。

汉画上的翼虎经常杀魍魅,禁止邪魔进入永宫;此外在汉代以来的文献和所谓“民间信仰”中,驱邪成为老虎主要的神能和责任,老虎又成为门神,而在天上为西主,是白虎和十二辰中寅的形象。

换言之,上古文化形象并非完全消失,但已然零散,而失去其本意;唯有部分文化形象和文化碎片以不同的方式重新参与到新时代信仰与思想建构的脉络中。

【说明】本文摘自郭静云:《商文明的信仰世界与传统思想渊源》(上海古籍出版社2023年)上编结语,若有引用或转载,务请说明。

中秋预热,讲个中国的普罗米修斯,唐明皇从天上盗回仙曲的故事

欢迎关注“考古学了吗”,考的是古,说的是今,希望我们都能有所收获。马上就要中秋节了,讲个与唐明皇、《霓裳羽衣曲》有关的中秋传说,当作开胃前菜。唐人小说集《唐逸史》《集异记》《龙城录》等,都记载了一个唐明皇在中秋节夜游月宫的故事。后来,这个故事越传越广,宋人写诗、明人画画、元人编杂剧、清人唱戏本,都在讲这个故事。我要新鲜事2023-05-25 11:23:190000亭子桥:战国时期越国的御窑厂

我要新鲜事2023-05-31 22:04:420000老农民挖掘出黄金 居然是西汉金饼

黄金是在古代的硬通货币。在陕西有这样一位老农,姓张,为了方便浇灌他的花园,他决定在花园中挖一口井,这项工作已经进行了好几天了。在农村打井是最可怕的事情,在打井的时候碰到坚硬的岩石,继续挖掘居然看到石头里出现了黄金,最后黄金的重量高达了120公斤。那天晚上,他着急的把家人召集在一起来探讨如何处理黄金。处理金饼我要新鲜事2023-08-23 17:48:210000郭静云:夏商周——从神话到史实

2016年7月4日下午2:00-6:00,整整4个小时的时间,郭静云教授为中山大学历史、考古与文明研究生暑期学校的学员们做了主题为“夏商周:从神话到史实”的报告,讲述了其著作《夏商周:从神话到史实》的主要内容。我要新鲜事2023-05-27 12:20:190001专家打开古墓看见一桌饭菜 一脸惊恐 仿佛墓主人在说:就等你了

近年来,越来越多的古墓被发掘出土,其中不乏一些令人惊叹的墓室和陪葬品。在这些古墓中,有一座墓穴却因为其与众不同的墓主人陪葬品而引起了广泛的关注。这座墓穴位于五代十国时期,属于辽国高官张文藻的墓穴。当考古专家们打开这个墓穴时,他们惊奇地发现,墓室中竟然放置了一桌饭菜作为墓主人的陪葬品。这在其他古墓中是极为罕见的,因为一般的陪葬品都是金银玉器等贵重物品。我要新鲜事2023-05-06 19:50:310000