徐坚:再造金村:珍稀文物的失而复得之路

20世纪二三十年代,河南洛阳金村八座东周王陵被盗掘,数以千计的金银器、青铜器、玉器等珍贵文物流失海外,分散在全世界十多个国家,成为中国考古之殇。2022年年初,为了厘清洛阳金村东周王陵区文化遗存的基本情况,正式启动了对金村王陵的考古调查与勘测工作,在追索金村流失海外文物方面具有意义。由于盗掘和古董市场的复杂性,金村的发现和金村古物的流散是一个无法完整复原的过程。对于那些已知的“金村器群”,徐坚教授认为其实际是个残缺、混杂、被“再造”的概念。对于金村器物流散和“重建”历史的回访,除了需要集腋成裘的加法,更需要吹沙得金的减法,将年代明显晚于金村墓葬的器物剔除出去,对于一些孤例的年代也需要重新审视。

金村古墓据传与“周天子”或其家族有关,金村文物群的流传也因此不断挑战着人们想象的巅峰,留下“暗流”与传奇。

金村古墓不是科学考古的结果。它是起于盗掘哄抢,通过成熟的“本庄”和“洋庄”(古玩行语,“本庄”指做国内人生意,“洋庄”指做外国人生意)体系拆分离散,却最终机缘巧合地得到系统刊布的罕见特例。几乎就在金村器群被发现的同时,相距不远的马坡出土了包括史臣器组在内的另一批精美西周铜器,但除了少数器组最终重回公众视野,大部分出土器物如泥牛入海,下落不明,甚至连出土规模和过程都无从知晓。

臣辰父乙鼎,传河南洛阳马坡出土 西周早期 高20.9厘米,口径17.8厘米

臣辰父乙鼎,传河南洛阳马坡出土 西周早期 高20.9厘米,口径17.8厘米

扁足鼎 传河南洛阳马坡出土 西周早期 高21.5厘米,口径13厘米

扁足鼎 传河南洛阳马坡出土 西周早期 高21.5厘米,口径13厘米

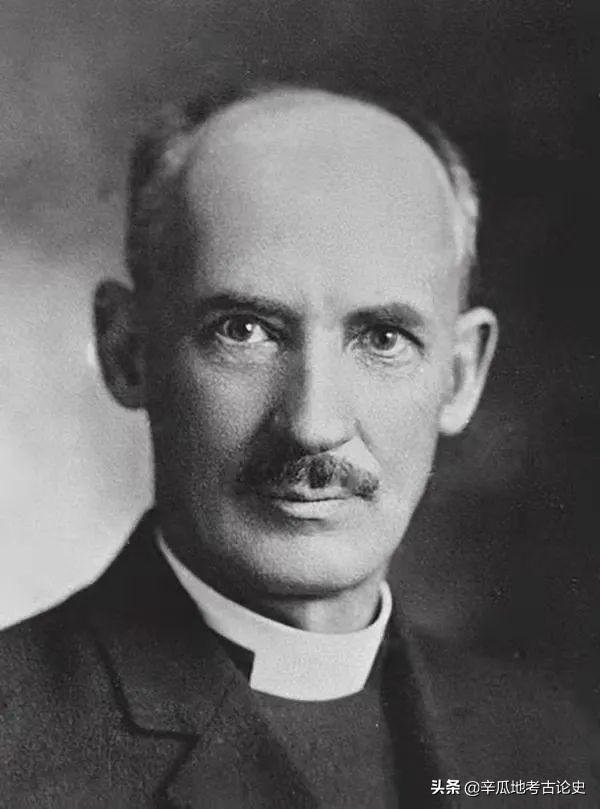

金村重新赢得学术信誉,在很大程度上应归功于怀履光(William Charles White,1873~1960)和梅原末治(1893~1983)。时任圣公会河南教区主教的怀履光为加拿大皇家安大略考古博物馆征集到存世的最大一笔金村古物,于1934年出版了《洛阳古城古墓考》(Tombs of Old Lo-yang)。日本京都大学梅原末治则采取集珍聚英的方式,汇聚散布在各家公私收藏中传为金村遗物的古物,于1937年出版了《洛阳金村古墓聚英》。

怀履光(1873~1960) 图/来自网络

怀履光(1873~1960) 图/来自网络

事实上,金村就是以此为基础“复原”和“重建”的。这是非常时期对非常发现以非常方式处理的结果。不过,金村的“再造”本质一直被有意无意地忽略甚至掩盖了。再造的金村固然已是残缺不全的金村,但又何尝不是添枝加叶的金村?因此,对金村的回访,既需要集腋成裘的加法,更需要吹沙得金的减法。善用加减法的价值,不仅仅在于得到更真实、准确的金村,也能更完整、全面地贴近中国古物大发现混乱时代的全景。

起于离散,终于重聚

1928年夏天雨后,洛阳东郊金村的村民在村外东北方向的邙山脚下发现了成组群的早期墓葬。次年,传言出自该墓葬群的器物出现在北平、天津和开封的古董市场上。所出青铜器、玉石器和漆器不仅数量巨大,而且制作精美,尤以错金银铜器为著,因而迅速引起海内外古董商和收藏家的关注。自19世纪中晚期以来,洛阳地区古墓盗掘猖獗,已经成为运作有效的古物流通系统中的重要节点,因此,金村古物迅速地通过不同的渠道流入古董市场。除少数几件保留在国内之外,大部分金村古物分别庋藏于加拿大、美国、日本等地公私收藏之中。

倘若故事至此告一段落,则金村器群可以不容置疑地纳入一个19世纪中期以来古器群的发现和流布的主要模式:古物的盗掘发生在国家权力控制之外,兼之无任何专业考古学家的参与,发达的古董市场使出土器群迅速分析离散。及至见诸报道,所遗留的只是考古情境殆失、支离破碎的器物组群。然而,怀履光和梅原末治改变了金村器物的轨迹和命运,也改写了东周考古学,更揭示出20世纪中国古物的世界性离散的冰山一角。

金村的发现和金村古物的流散是一个无法完整复原的过程。盗掘过程几乎没有留下任何文字记录。中文文献沿用了控诉帝国主义文化侵略罪恶的民族主义叙述方式,而主要当事人又三缄其口。金村古墓盗掘之时,怀履光常驻开封,加上他收集了最大一笔金村古物,使他有着难以撇清的嫌疑。直到晚近的文献中,怀履光仍被描述成文物大盗,“胁迫当地农民挖掘”“从1928年至1932年的五年间,他们荷枪守卫,搭棚立灶,共掘开八座大墓,出土文物数千件,大部分被运往国外卖掉”。

怀履光令人出奇地保持了缄默。《洛阳古城古墓考》从未提及金村古墓的发掘过程,连起讫时间也只是大致推断。游说怀履光为其征购馆藏品的皇家安大略博物馆馆长查尔斯·柯雷利(Charles C. Currelly,1876~1957)在《历史回家之路》(I Brought the Ages Home)中详尽地记录了博物馆的筹备、建立和扩充过程,却唯独在“东方”一章对怀履光在金村的工作语焉不详。

不过,金村也并非完全隐形。福开森(John Ferguson,1866~1945)在《洛阳古城古墓考》序中提及一些关键事实。20世纪30年代前期,来华为瑞典王室和收藏家们搜罗古物的卡尔伯克(Orvar Karlbeck,1879~1967)曾经探访洛阳和开封。在《中国的寻宝者》(Treasure Seekers in China)中,卡尔伯克已经注意到怀履光,“有个加拿大主教,和我一样也是个狂热的收藏者;他应该是替某家博物馆采购,看起来财力丰厚”。

福开森(1866~1945)图/来自网络

福开森(1866~1945)图/来自网络

金村大墓发掘之时,怀履光的确不在现场。福开森在《洛阳古城古墓考》序中明确提出,“所幸的是,墓葬发掘之时,怀履光主教驻节于不远的开封府。通过值得信赖的掮客,他悉数知晓任何最新进展和发现”。高本汉(Bernard Karlgren,1889~1978)也证实,“拥有令人钦佩的耐心和机智,身在开封府的作者(指怀履光),与控制了洛阳盗掘所得器物的古董商保持了密切的联系,筛选通过各种管道传达的证据,推究洛阳古墓及其遗物”。

高本汉(1889~1978) 图/来自网络

高本汉(1889~1978) 图/来自网络

这或许能解释为何怀履光或柯雷利都无法详述金村的发掘过程。怀履光公布了一张具体位置不详、回填过半的墓口照片,可能到盗掘接近尾声,他才获准观摩现场。在《洛阳古城古墓考》中,怀履光多次谨慎地表达如何甄别墓葬和器物信息,他在描写金村大墓形态上的舛误,也微妙地透露出不得不依赖多次转手的信息的窘境。

洛阳金村墓盗掘现场照片 图/来自网络

洛阳金村墓盗掘现场照片 图/来自网络

开封府既是当时河南省府所在地,也是怀履光开辟的圣公会河南教区的中心,距离洛阳不过两百公里。无论是卡尔伯克行记,还是地方史志资料都证实,20世纪初期,河南的古董市场确实以开封为中心。在“发现”金村之前的征集馆藏活动中,怀履光已经与河南本地古董商蔺石庵建立了稳定的交易关系,金村古物就是通过他收购的。

怀履光的地利之便在获取金村古物上并不占优势。开封不过是中国古物流通体系中的一个次要环节。卡尔伯克访问开封时,发现当地的古董市场规模很小,生意萧条。他推测,河南所出古物精品都会流向北平和天津的古董市场,以期获取更丰厚的利润。实力雄厚的古董商也会委托或派人直接驻扎在古物出土地点。

此外,这个时代的中国古物流通网络的全新特点是国际化程度的显著提升。海外买家介入中国古物流通的方式大体有两种:一方面是直接派员征购,华尔纳于1923至1925年参与的福格中国探险团,卡尔伯克于1928至1935年参加的瑞典中国委员会和卡尔伯克辛迪加即属此例;另一方面则是“洋庄”的形成,即出现以海外买家为主要客户群体的古董商。

20世纪20年代以来,最著名的洋庄是卢芹斋创立的卢吴公司和日本人山中定次郎创立的山中商会。在金村器群流散过程中,卢吴公司和山中商会均派员直接驻扎在洛阳。传为最大也是最精美的一批金村玉器,即通过卢吴公司进入纽约温索普(Grenville L.Winthrop)收藏。最先见诸报道的海外金村遗物收藏荣格·图伯纳(Jörg Trübner)收藏就是通过国际掮客形成的。

卢芹斋(C.T.Loo,1800~1957) 图/来自网络

卢芹斋(C.T.Loo,1800~1957) 图/来自网络

山中定次郎(1866~1936)图/来自网络

山中定次郎(1866~1936)图/来自网络

但是,洋庄也没有形成垄断性优势。骉氏编钟出现在琉璃厂尊古斋,旋被纳入刘体智收藏;清华大学购得令狐君嗣子壶(现藏中国国家博物馆);福开森则购得周尺。

令狐君嗣子壶 传河南洛阳金村出土 战国 通高46.5厘米,口径14.8厘米

令狐君嗣子壶 传河南洛阳金村出土 战国 通高46.5厘米,口径14.8厘米

金村的盗掘和器群的离散,不应归咎于任何海外势力的支持和指使,从墓葬的发掘到古物的出售,始终受到当地士绅和本地古董掮客的钳制。得益于已经国际化的中国古物流通系统,海外买家也能迅速获悉金村的盗掘情况。

怀履光稍占地利之便,与开封古董市场的密切联系使他能获取更多、更及时的信息。但是,这种优势并不显著。以卢吴公司和山中商会为代表的洋庄,构成了怀履光的直接竞争对手。古董市场并不存在预置性流向,不少金村古物也能进入到国内收藏之中。金村器物的流散是在一个缺乏垄断性控制,完全自由竞争的多元化、国际化体系中完成的。

金村的加法

对于已经离散的考古发现而言,拼缀叠加是失而复得的理所当然之法。由于考古学情境已经消逝,具有轰动效应的“精品”可能成为启动复原过程的契机。

率先闯入学术和公众视野、唤起重建金村的热情的,是以传统金石学范式公布的骉氏编钟。虽然早在1929年,金村器物就已经出现在古董市场上,但并没有引起学者的足够关注。直到1930至1931年,上海刘体智购入带有长篇铭文的十二件骉氏编钟后,才引发了最早的学术讨论、收藏和刊布热潮。骉氏编钟由十四件钮钟组成,出土不久即已离散。在进入刘体智收藏之前,怀履光已经先行挑选两件“样品”,即大、小钮钟各一件,至今仍在皇家安大略博物馆中。

骉氏编钟 传河南洛阳金村出土 战国 刘体智旧藏 现藏于日本京都泉屋博古馆 图/来自网络

骉氏编钟 传河南洛阳金村出土 战国 刘体智旧藏 现藏于日本京都泉屋博古馆 图/来自网络

徐中舒率先释读刘体智收藏的骉氏编钟,发表了《骉氏编钟图释》,吴其昌、唐兰、刘节、郭沫若、温廷敬、容庚等学者随后发声,讨论也波及海外,高本汉也著文参与进来。诸家均着眼于文字隶定和与先秦史籍的对应关系,解决骉氏编钟的年代和归属问题。金石学范式的写作多基于对铭文的兴趣,几乎不涉及传为同出自金村的其他遗物。

即使在骉氏编钟上,文字考释也远重于对纹饰和形制的讨论。大多数讨论默认骉氏编钟的制作年代和归属就是金村墓葬的年代和归属,仅有高本汉提到编钟年代可能有异于墓葬年代。

因此,对金村墓群文化归属的推断,都片面地以铭文为主要依据,马衡、唐兰等率先释读骉氏编钟铭文中包含“韩宗”,故将金村墓葬推定为韩墓。此说一度成为主流说法,怀履光亦从此说。梅原末治则根据银器针刻铭文中出现“三十七年”款,将金村墓葬推定为秦墓。郭宝钧认定此墓为东周国君墓,唐兰后又推翻前论,认定金村墓群应该为东周墓而非韩墓。

骉氏编钟共计十四件,其中五件为大型钮钟,通高22.35至25.9厘米,九件为小型钮钟,通高12.19至21.59厘米。所有钮钟均为合瓦状,倒“U”形纽,两面钲间两侧各有三排九枚。纽上饰三角卷云纹,鼓部和枚间饰细密蟠螭纹。五件大型钮钟两面钲间均有铸制铭文,单面四行,每行最多八字,作器者“骉羌”。九件小型钮钟单面钲间亦有铸制铭文,两行四字,作器者“骉氏”。

十四件乐钟合称为骉氏编钟,但也有学者将其细分为骉羌编钟和骉氏编钟。徐中舒、唐兰、吴其昌、刘节诸家推定铸制时间为周灵王二十二年(公元前550年),郭沫若提出周安王二十二年(公元前380年)说,而温廷敬根据《水经注》提出周威烈王二十二年(公元前404年)说。

骉氏编钟的公布揭开了重建金村的序幕。一方面,骉氏编钟的完整配置和清晰铭文充分证明了其价值,使学者有志于将同出的器群界定出来。另一方面,骉氏编钟的流转过程勾勒出金村遗物流散的脉络,学者可以循此逆流溯源,重现金村暴露于世的时刻。

此时尚在东方文化学院京都研究所的梅原末治恰好以集珍聚英工作著称。在辑录散见于东西方收藏的中国古代艺术品上,梅原末治作出了开创性贡献。在《洛阳金村古墓聚英》之前,梅原末治已经通过为山中商会编辑《欧米蒐储支那古铜精华》奠立了自身的学术地位。另一方面,梅原末治敏锐地注意到,日本已经批量涌现出传出自金村的古物。

《欧米蒐储支那古铜精华》 图/来自网络

《欧米蒐储支那古铜精华》 图/来自网络

1929年,梅原末治于京都细川侯爵收藏中见到错金银狩猎纹铜镜以及银质小人像。数年后,原属刘体智的骉氏编钟悉数转入大阪住友收藏,而这些又都是怀履光收藏和刊布活动的盲区。因此,梅原末治以怀履光的《洛阳古城古墓考》为基础,试图寻找欧洲、美国和日本收藏中形态特征和装饰风格近似的器物,甚至也收纳了仅在器物来源上传为出自金村的器物。

住友春翠(1864~1936)图/来自网络

住友春翠(1864~1936)图/来自网络

按目前所知,除令狐君嗣子壶和周尺等数件保留在国内,大部分金村遗物散布在欧美和日本。皇家安大略博物馆拥有传承过程最清晰、因而在风格上可能最接近的一笔金村遗物。不过,怀履光也明确知晓他的竞争者,《洛阳古城古墓考》至少收录了佛利尔美术馆和纳尔逊阿特金斯美术馆等处藏品。

梅原末治极大地扩充了金村遗物的分布地图,其致谢名单中,赫然可见二三十年代国际知名的中国艺术古董商山中定次郎和芦芹斋,这也是梅原末治的主要信息网络。在日本收藏方面,梅原末治添加了京都细川侯爵、京都帝国大学文学部、东方文化学院京都研究所、大阪住友男爵、嘉纳治兵卫白鹤美术馆、东京帝室博物馆等多家收藏。

在海外,梅原末治也拥有同时代大部分学者不能企及的广泛联系,《洛阳金村古墓聚英》收入了佛利尔美术馆、芝加哥艺术学院、堪萨斯美术馆、纳尔逊-阿特金斯美术馆、斯德哥尔摩远东古物馆、纽约霍尔姆斯(Mrs. Christina Holmes)收藏、 巴黎顾特曼(Gutmann)收藏、布鲁塞尔斯托克勒特(Adolphe & Susanne Stoclet)收藏等处器物。

在批评梅原末治的不足基础之上,高本汉补充了巴黎比海格伯爵夫人(Countess de Behágue)、 奥伯夫人(Madame Homber)、 拉美特夫人(Madame Ramet)、克利夫兰美术馆(Cleveland Art Museum)、 瑞典王储、 赫尔斯顿(A. Hellström)和隆德格兰(A. Lundgren)收藏中可能源自金村的器物。

梅原末治披露过一部分温索普玉器收藏,于1943年被捐赠给哈佛大学福格艺术博物馆(Fogg Art Museum),之后罗越(Max Loehr)和胡博(Louisa Fitzgerald Huber)于1975年出版的《古代中国玉器》(Ancient Chinese Jades)公布了该笔收藏的全貌。以梅原末治的方式完成而年代稍晚的陈梦家的《美帝国主义劫掠的我国殷周铜器集录》进一步增补了金村古物样本。

方壶 战国 传河南洛阳金村出土 高35.8厘米,最大径19.9厘米

方壶 战国 传河南洛阳金村出土 高35.8厘米,最大径19.9厘米

错金勾连云纹豆 传河南洛阳金村出土 战国高15.1厘米,最大径18.9厘米 美国佛利尔美术馆藏(1939.41)

错金勾连云纹豆 传河南洛阳金村出土 战国高15.1厘米,最大径18.9厘米 美国佛利尔美术馆藏(1939.41)

怀履光收录的器物数目达389件,梅原末治补充的计有238件之多,加上温索普古玉收藏以及其他收藏中据传出自金村的器物,劫后残余的金村遗物总体规模应在700件之上。

金村的减法

金村是否就这样稳妥地“失而复得”了?在很长时间,回答是不容置疑地肯定的。但是我们如何保证,打上“金村”标签的器物都确凿无疑?或许这个问题早已被意识到,但是,至少一时是束手无策的。考古发现是一个不可逆过程,这诱使学者相信,“金村”是无法验证的。事实上,随着有准确情境信息的考古材料的积累,从风格角度“回访”或平行“验证”金村遗宝越来越有可操作性。

金村大墓崇高的社会等级,可能导致墓葬器物组合的时空跨度更大,但是,我们仍然有理由质疑太过混杂多元的风格、年代明显滞后和过于罕见的“孤例”精品。学术史回访揭示出金村的复原过程极度依赖外部证据,这更鼓励了对风格过于糅杂、时空错乱的遗宝采取清理而非庇护的立场。

梅原末治的图录出版之后不久,金村的减法意识就露出苗头。高本汉罕见严厉地批评了《洛阳金村古墓聚英》在选择“金村遗宝”上的标准混乱。他质问,梅原末治通篇都无法解释依据什么标准将若干器物当成金村遗物。高本汉进一步指出,该书中三分之一的图版实际来自梅原末治在数年前发表的图录。即使是怀履光的图录,高本汉也提出“在传言、二手甚至三手证据基础之上进行复原的危险是显而易见的,他(怀履光)的著述随后的分析中也表明,若干他认为来自金村的器物不太可能出自这些墓葬”。

不过,令人遗憾的是,尽管意识到众多年代和风格均不符合的器物可能被附会成“金村”古物,但高本汉没有进而阐发“金村”只是在考古学情境尽失之后追认的结果,转而关注众多未被收入的“遗宝” 。

如果我们考虑怀履光或者梅原末治,甚至高本汉、华尔纳、卡尔伯克如何界定金村的话,“回访”金村的减法就显得极其重要了。在既未亲临现场、又无真实可靠的记录的情况下,推断特定器群的组成成分常常需要调用内部证据和外部证据。

内部证据是器物的类型学分析,但是,只有在类型学编年体系越细密时,内部证据才能起到越精准的作用。而外部证据则是相关说辞和判断;对外部证据的考察只能尽可能核实消息来源的可信度、表述的合理性,以及与其他旁证材料的相互印证。

在厘定金村器群上,怀履光不得不从外部证据出发,构建金村器群。虽然他怀抱以内部证据甄别金村遗物的想法,但是形式分析方法和器物形态编年仍在草创阶段,成效甚微。梅原末治兼用内部和外部证据,但前者以怀履光公布的金村遗物为标准,而在后者又笃信古董市场和收藏家的传言。总之,外部证据在再造金村中起到了决定性作用。

不过,即使在资料累积程度有了根本性改善的今天,从风格角度约束金村仍非易事。首先,金村是一处规模庞大、沿用时间漫长的墓地。据怀履光目验,墓地由南北两排大墓组成,其中北排已知有六座大墓,南排已知有两座大墓。虽然怀履光认为他所征集的金村遗物主要来自七号大墓,但是混入其他大墓的器物并非不可能。其次,作为最高等级的墓葬,金村出现时空和风格属性不同的珍贵随葬器物也不足为奇。

对率先引起公众注目的金村乐钟的回访,构成了操作减法的突破口。骉氏编钟并不是金村乐钟的全部。怀履光报道了共计多达十三组编钟和数件铜铎,只是除骉氏编钟外,其他都没有铭文,因而几乎被既往研究忽略。

编号506组为九件钮种,形态类似骉氏编钟,但纹饰较简单,枚间和鼓部均素面无纹;编号504组包括七件钮钟,纹饰复杂。编号507组包括三件钮钟,以阴线刻饕餮纹为地纹;编号505组和编号513组应为镈钟。九件成组制度在山东临沂凤凰岭、河南辉县琉璃阁甲墓、江苏邳州九女墩三号墓、安徽寿县蔡侯墓等春秋时期墓葬中表现明显,到山东临淄淄河二号墓、湖北随县曾侯乙墓等战国墓葬中略显凌乱。对照可知,骉氏编钟和编号506组为完整的两组编钟,编号513组镈钟亦为完整九件成组,骉羌编钟及其他各组可能都有缺失。

各组乐钟的形式风格显示出早晚关系,编号503组明显偏早。曾经困扰前辈学者的骉氏编钟与七号大墓的年代差距也就迎刃而解了。骉氏编钟既可能是流传和使用数世纪之后,才最终埋藏在七号大墓,也有可能并不属于七号大墓,而出自年代更早的墓葬,甚至也不能排除骉氏编钟与金村墓葬无关的可能。强行将数量众多、风格有异、年代有别、本不该共存的金村乐钟悉数与一座特定墓葬捆绑起来,只可能是古物市场的销售策略。

几乎所有见诸报道的金村器群类别都表现出多来源、多风格和多年代特征。在常见的器类中,以青铜壶、钫为例,怀履光公布的编号253青铜圆壶壶盖上附莲瓣饰,近似于河南新郑李家楼所出莲鹤方壶,壶身装饰山西侯马风格的细密蟠虺纹,年代当在春秋晚期。编号251鎏金嵌红铜圆壶年代则晚到战国中期。错金银钫和素面钫的年代更晚至秦汉时期。

错金银铜器是金村器群中重要而特别的类别。金村一度被视为东周时期错金银铜器出土最集中、最具代表性的地点。陈梦家补充的海外收藏金村错金银铜器包括壶二、 敦一、皿一、簋一和鼎二。

错金银铜壶 传河南洛阳金村出土 高14.6厘米,最大径8.9厘米

错金银铜壶 传河南洛阳金村出土 高14.6厘米,最大径8.9厘米

战国晚期

美国芝加哥美术馆藏(30.481)

错金银铜壶

传河南洛阳金村出土

战国晚期

高19厘米

错金银铜敦

传河南洛阳金村出土

战国晚期

高13.2厘米

错金银皿

传河南洛阳金村出土

战国晚期

高24.6厘米,最大径29.9厘米

错金铜鼎

传河南洛阳金村出土

战国晚期

高15.1厘米,最大径17.9厘米

梅原末治仅择其中壶二鼎一,未言及其他。与《洛阳古城古墓考》所载错金银铜器相比,陈梦家和梅原末治公布的一系列错金银器,至少在镶嵌工艺上显得更加成熟。

铜镜一类,怀履光公布十一面,除方形复合铜镜一外,其余皆为圆镜。梅原末治补充二十面,并且指出,金村铜镜的数量远在此数之上。针对怀履光提出的“细地文虺龙纹镜”,梅原末治补充了细川侯爵家藏镜二;针对怀履光提出的方形镜,梅原末治补充了堪萨斯美术馆的“四虺透文方镜”。此外,梅原末治添加了山字纹铜镜和席纹地连弧缘四叶禽兽纹镜等明显与东周时期两周地区用镜风格不同的类别。

如果器物年代有别,但尚在金村墓葬之前,给减法造成困惑的话,年代明显晚于金村墓葬的器物则可以安全地剔除出去。怀履光公布了四件漆器,计圆壶三和方壶一,分别是陶胎和木胎漆器。梅原末治补充了白鹤美术馆1931年整批购入的漆器,除一件为陶胎漆器外,余下均为木胎或夹苎胎漆器。与两家公布的陶胎圆壶形态近似的例子多出现在西汉早期,如山东临沂银雀山出土的“漆衣”陶器、湖北云梦大坟头汉墓所出“漆衣”陶壶。

白鹤美术馆收藏的金银扣漆奁高16厘米,器身呈矮圆筒状,口、底和中部各有一周银扣,银扣之间绘制了山水、云气、车马等纹饰。形态最为接近的例子出自年代在西汉中期之后的江苏邗江姚庄和朝鲜平壤彩箧冢。扣器出现年代甚晚,可以安全地排除在先秦漆器之外。

葬玉中,怀履光在编号360中列举六件长条状石猪,类似的还有两件玻璃猪。怀履光准确地判断这组器物为握,但是,如徐州奎山汉墓所示,西汉中期之后,猪形玉握才成为中原地区的常见玉握形态。

过于稀见的艺术品固然能为金村器群增色不少,但是如果愈来愈多的对比样本都显著晚出的话,则有必要适时调整年代上遥遥领先的金村孤例。日本永青文库收藏的错金银狩猎纹铜镜曾被视为最精美的金村乃至东周铜镜,但罕见的斗兽纹样迄今尚无具有准确出土信息的类比器物。梅原末治最初将该镜收录于《欧美蒐储支那古铜精华》,将年代推断在秦汉之后。金村遗物出现后,梅原末治将其年代上提到东周,但从未说明理由。

错金银狩猎纹铜镜

传河南洛阳金村出土

日本永青文库藏

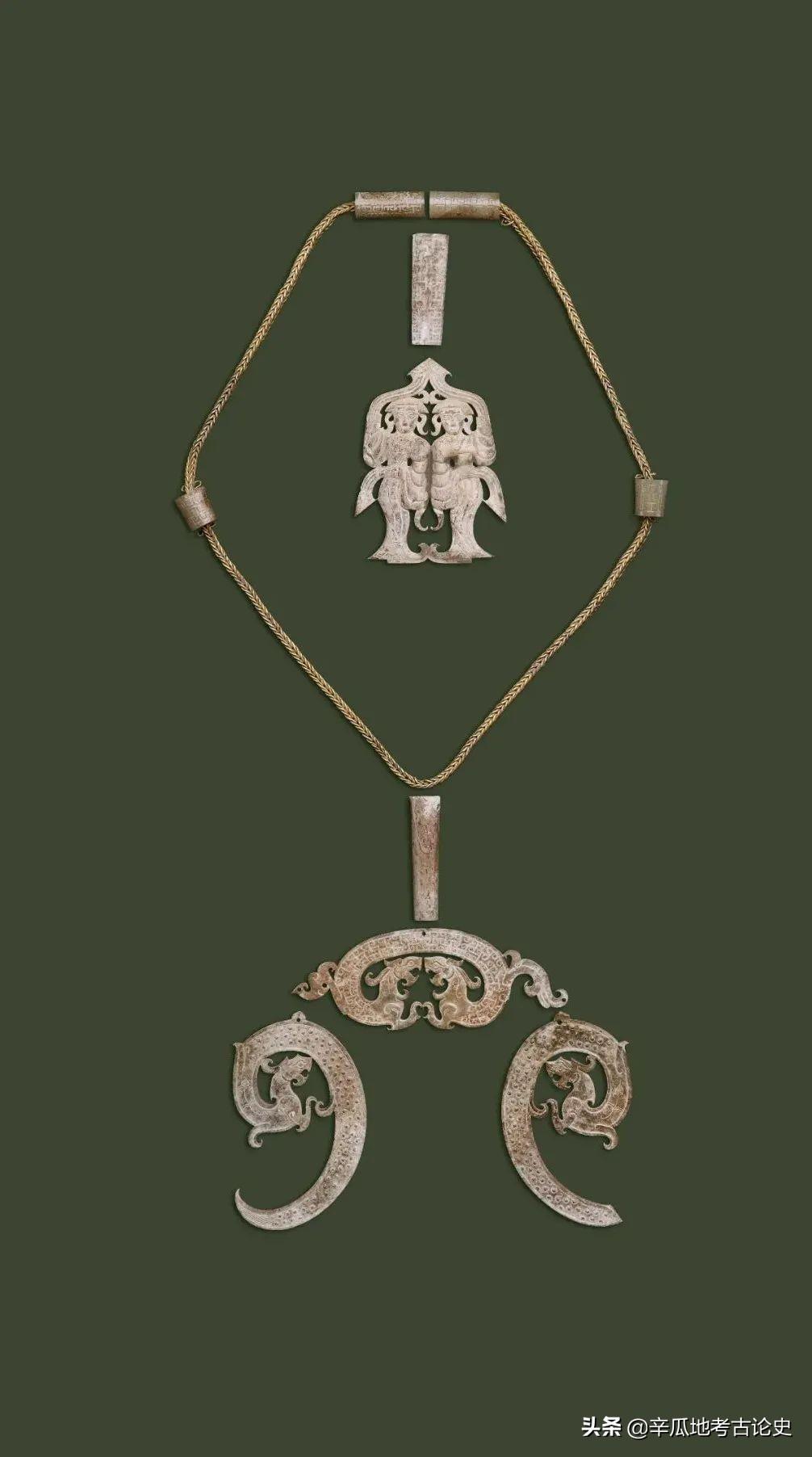

佛利尔美术馆藏金链玉佩饰亦被视为金村玉器的巅峰。该组佩饰包括连体玉舞人饰一、玉管二、弓形玉璜一和玉觽二,由金链串成。怀履光特地说明,这组佩饰是复原的结果,换言之,是20世纪之后重构的认知,构件和组合关系均无法确定。梅原末治补充了同属于佛利尔美术馆的单体玉舞人。

金链玉配饰

传河南洛阳金村大墓出土

高42厘米,宽20厘米

美国佛利尔美术馆藏(F1930.27a-k)

玉舞人形象并不常见,目前的考古发掘揭示,多见于两汉时期的高等级诸侯王墓葬之中。已出玉舞人的墓葬包括广州南越王墓、江苏铜山小龟山汉墓、满城二号汉墓、徐州石桥二号汉墓、北京大葆台二号汉墓、扬州妾莫书汉墓、河北定县北陵头M43汉墓等。科学发掘所见玉舞人以单体为主,连体玉舞人仅见于广州南越王墓和永城芒山汉墓中。遑论连体玉舞人,仅在玉舞人一类,相比之下,传为金村出土的范例都显得年代太早,过于孤立。

金村器群既是残缺的,也是混杂的。怀履光和梅原末治都表达了对金村器群不完整性的忧虑,但也都忽视了其不纯洁性问题。所幸随着中国考古学的发展,可资对比的材料也逐渐增加,使金村的“减法”变得具有可操作性。

接近金村和金村之外

1949年之前的中国考古学中,金村是一个不可回避的环节。虽然1928年开始发掘的安阳殷墟是最浓墨重彩的一笔,但是,在安阳之外,还存在着一个无论在发现规模,还是智力投入,甚至对正确评估中国的历史文化遗产都有着不可替代的价值的“暗流传统” 。

金村无疑就是暗流传统的一支。如果不能及时地梳理金村的考古学形象的话,无论在学术史上,还是物质文化研究上,都会留下不准确甚至是误导的信息。

早期学者以“加法”使金村重新回到学术聚光灯下。怀履光忠实地保留了金村大墓群发掘时盗掘者的目验,也努力通过从其他渠道获取的信息检验和校正这些信息,这有助于我们将金村墓群划归到可信的东周贵族墓葬群中。但是,具体言及考古学内涵时,金村在东周考古学上只是一个具有典型的时代学术特征的集合名词。

从形态特征上看,金村墓葬应属东周时期顶级社会精英墓葬无疑,但是其具体年代和归属却缺乏足够显著的证据予以判断。从器物风格上看,金村是一个混合多种因素、多个时代的器群组合。金村器群固然遗漏了不少的确出自金村诸墓的遗物,但也混入了相当数量的时代、地域和文化归属相冲突的器物。因此,不加甄别地以怀履光和梅原末治的图录为基础确立金村风格,以此为基础判断其他器物的归属和年代,并进而论及早期中国的礼制和艺术表达是不明智的。

从发现到辑录的过程中,金村的界定过于依赖外部证据令我们相信,在学者介入之前,金村已经经历了由市场驱动的“再造” ,因此有必要施加“减法”。

加减并施的回访之道的价值远远超出金村一地。对于暗流传统而言,加法有助于拼缀在失控的情况下,考古学新发现循交易链四散后形成的碎片,而减法可以清理古物市场在利益驱使下附着在特定名义下的不实成分。加法是一种呈现方法,减法又何尝不是?

金村以及如同金村一样留下名字的非科学发现只是机缘巧合形成的少数显性环节,如果不剔除显性个案的附着成分,不重新思考附着成分的归属,暗流传统中沉默的大多数将永远没有寻找自身真正的身份标识的机会

本文节选自《美成在久》第17期『再造金村:珍稀文物的失而复得之路』一文,作者为上海大学文化遗产与信息管理学院副院长徐坚

考古表明:五万年前的中国先民 或打败了非洲智人的入侵

在人类起源的史诗中,有一个充满争议的话题,那就是“非洲起源说”和“同化假说”。根据传统的“非洲起源说”,所有现代人的祖先都可以追溯到20万年前的一位东非女子,被西方学者冠以“夏娃”的名字。她的后代大约在13万年前开始迁徙,离开非洲,向欧洲、亚洲、美洲、大洋洲等地扩散,没有与当地古人类杂交,而是完全取代了当地的古人类。但最近的基因研究却对这个理论提出了挑战,这就是所谓的“同化假说”。我要新鲜事2023-09-28 20:46:310000建筑考古的重要地下遗存——安徽省长丰县埠里宋代家族墓地

(海报设计:袁熙雯)▲安徽省长丰县埠里宋代家族墓地视频资料发掘单位安徽省文物考古研究所项目负责人张义中#十大考古#▲墓地总平面图航拍(镜头微向北俯拍)▲宋代墓葬集中区域航拍(201909)我要新鲜事2023-05-07 17:55:420001乌奎洛龙:阿根廷小型食肉恐龙(长3米/距今7000万年前)

恐龙时代的阿根廷,是食草恐龙的天堂,不过在自然法则的控制下,这里也生活着许多食肉恐龙,比如顶级肉食恐龙魁纣龙,还有今天要介绍的乌奎洛龙等。乌奎洛龙体长3米,是手盗龙类恐龙的一属,长的跟现代鸟相似,具有极强的攻击性,生活在7000万年前的阿根廷,接下来一起去认识看看。乌奎洛龙基本资料我要新鲜事2023-05-09 14:39:130000三秦遗珍:从“席镇”到文房“五宝”

在陕西历史博物馆二楼“盛唐气象篇”展厅里,有一只酷似鼠标的兔子文物吸引了观众的目光。文物呈米黄色,兔子呈俯卧状,头前探,后身弓起,一对长耳贴伏于胸前。这件文物就是“滑石兔”。我要新鲜事2023-05-26 16:59:330000探源文明 揭秘未知——奋力谱写新时代洛阳考古事业高质量发展新篇章

我要新鲜事2023-05-06 21:03:140000