郭静云:江汉、郑洛、成都——地区间的三角关系

【编者按】前不久本号曾转发石家河文化玉器供大家欣赏,有不少读者留言认为石家河玉器与三星堆造型很相似。现摘发郭静云教授对此一问题的思考答案,欢迎继续讨论。原文见郭静云:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》215-224页。

学者们已注意到二里头与广汉三星堆文化之间,应具有相当程度的来往或传承关系以及交互影响作用,但因二里头唯一中心论的影响,大多数学者也都认为,这是偃师二里头文化向成都平原地区的传播[1],甚至认为“夏人”从偃师地区南下,再经过三峡西迁,但却无法解释这种向西南迁徙的动机和背景。[2]笔者认为,这些关系只有以江汉为中心环节去理解才不会造成很多解释不了的问题。

如果我们仔细研究郑洛与成都平原地区的文化传播,则可以发现其中皆隐含有江汉地区文化的影子。长江中游发现屈家岭至石家河时代的二十余座古城构成联合城邦古国,笔者称为“云梦泽苏美尔”[3],并认为颛顼、尧舜和夏的历史发生于此。成都平原也发现了八座与石家河文化晚期同时的城,应也构成联合城邦结构,学界以其中最大的城址宝墩,将之命名为宝墩文化。宝墩文化为本土自行发展而成的文化,同时也可见其与鄂西石家河文化有密切往来[4]。可见从国家化进程来说,长江中游江汉地区绝对占有先机,但是到了石家河晚期、盘龙城早期时代,长江上游也进入联合城邦古国阶段。这种情况当时在郑洛地区还未发生,说明郑洛地区的发展无疑在长江中上游之后。所以,当时尚未那么发达的郑洛政权,难以大量影响发达的古国。

在盘龙城早期时代,成都平原的三星堆二期继承自宝墩文化。但与此同时,我们依然可以发现,郑洛、江汉、成都平原的文化中,拥有许多共同主题,因此造成遗址中经常存有一些相类似的陶、玉、铜质礼器[5]。由是,我们可以推论:在青铜时代,此三地不同的族群、文化与社会机体一直有些来往、交易的关系,甚或在某些时段中处于斗争、协盟或通婚的状态。

就陶器形制来看,三地陶鬶的形状十分接近,其中最具代表性的是石家河细高形瘦袋足陶鬶,与长江下游的良渚陶鬶略有不同(图百廿四)。并且有些特殊代表性的器物,恰好同时出现在江汉、成都与郑洛地区,如带有眼形符号饰周索状堆纹的陶尊:见于江汉荆南寺遗址[6]、约莫同时期的三星堆二期[7]和偃师二里头[8](图百廿五:1、2)。鄂西路家河二期硬陶上,也出现了眼形符号(图百廿五:3)[9]。

图百廿五

当笔者思考此三地的眼睛符号之共同来源时,注意到新石器中晚期,豫中贾湖遗址上层出土的带刻纹龟甲,其刻纹恰好是眼睛形状(图百廿五:4)[10]。虽然因为两者之间时代相隔很远,故我们难以讨论其间的关系。但这些地区仍属相同的地理范围,在早期便已有资源、技术、器物的流动。例如,在贾湖遗址同一层中,曾发现了三件绿松石的配饰[11],其原料为豫西南、鄂西北的矿物。而贾湖的稻作技术,则与长江中游澧阳和江汉皂市下层、城背溪文化有关[12],据科学分析显示,贾湖农作均属于南方文明的技术系统[13]。此外,贾湖遗址中许多遗物和情况,与豫南淅川下王岗早期文化一致[14]。这或许说明豫中地区与豫西南、鄂西早已开始有密切的关系。(直至新石器与青铜时代交接之际,其互动范围扩及郑洛地区。)

晚于豫中贾湖遗址三千余年的江汉地区石家河文化玉面像,其眼睛形状,与青铜早期豫、鄂、川三地的眼睛符号完全一样(图百廿五:7-8)[15]。在殷墟小屯发现的玉人头像,咸被学界认为是石家河文化系统的遗产,其眼睛形状亦是如此(图六九:3)[16]。新砦二期器盖上龙面眼形亦复如是(图百廿五:5)[17]。而在偃师二里头遗址出土的两件绿松石眼形饰,其形状也是相同的(图百廿五:6)[18]。最后是金沙遗址,出土了25件大型铜眼睛形器,长度从17到26.3公分都有,形状与本符号完全相同(图百廿五:9)[19]。这个线索也值得我们思考:或许此一现象便象征着郑洛、江汉、成都平原这块三角形地区自青铜时代早期以来已有较强的文化传播及相互影响关系。

此外,学者们也发现,此类眼睛的形状,恰好与商文明中饕餮的眼睛形状相同[20]。此条线索颇为关键,或许能够补证饕餮构图的基础,是否可能是逐步形成于青铜初期的江河平原范围内的精神文化之中。在此,江汉石家河文明的贡献,或可以被我们视为信仰之源头,邱诗萤对饕餮眼睛的特殊形状进行系统的研究,显示其源自石家河晚期高等贵族的信仰脉络[21]。荆南寺硬陶饕餮形的神纹,亦指向同样的来源,其与二里岗陶器饕餮纹饰十分近似(参图五二:1-2)。

如果从玉器来探索,二里头的石器、玉器亦可以显示出这种以江汉为中心点的三地关系。江汉地区从大溪文化以来可见制造玉器的传统。其实从新石器晚期以来,整个长江中下游都属于精彩辉煌的玉器文化体系。到了青铜时代在石家河遗址群中的罗家柏岭发现制造玉器的作坊,证明高水平玉工技术的本土性[22];石家河文化玉器的传播范围颇广:山东龙山文化、西北陶寺文化、陕北石峁文化和甘肃齐家文化、河南新砦和二里头文化遗址都可见。在本土直接继承石家河文化的盘龙城文化,其大部分玉器形状源自石家河文化,且玉器造型特别大而精美,技术高超。殷周墓葬里也经常出土石家河或模仿石家河形状的玉器。至于郑洛地区,二里头之前很少出现玉器,在二里头遗址中出土的玉器不多,皆出自后期的墓葬里。从器形来说,比二里头早几百年的石家河文化遗址里所发现的玉器器型非常多,如玉铲、玉圭、牙璋、神面像、虎头、鹿头、龙、凤、蝉、琮、环、璜、管以及其它细致雕刻的玉器,而在二里头晚期墓里发现玉戈、璧戚,此外还有所谓“玉柄形器”、玉圭、玉铲、牙璋、多孔刀……等。[23]笔者对这些器形来源曾作过一些分析,可以证明:最早的玉戈见于长江中游地区,而迄今所知最大的玉戈发现于盘龙城遗址中;玉铲、多孔刀都是长江中下游凌家滩、屈家岭、石家河、良渚时代常见的礼器;笔者对牙璋的来源分析,指出鄂西、湘西山地为其发祥地;小型的玉圭曾出土于石家河文化遺址中,而在山东日照龙山遗址出土的玉圭,亦有许多学者认为其图案最可能源自石家河文化(如参图九四:4-6)[24];而所谓“柄形器”实际上是石家河人、盘龙城人所用的祖先牌位,这种代表长江中游文化精神信仰的器型亦见于其后殷商文化[25],下文第十章将进一步探讨。此外,玉圭和牙璋亦多见于成都平原地区的三星堆文化遗址中,成为三星堆文化的代表性物品[26]。以上或可佐证这三地之间,确实可能有所关联,意即:成都平原与郑洛地区之间的文化传播,皆以江汉地区为中心环节,且以江汉地区为技术、文化的发祥地。

石家河玉器的影响力非常大,既保留在本土青铜文化中,又同时往北、向西、向东传播。譬如,西北掠夺族群遗址中亦发现很多石家河玉器;在长江上游的文化之中,石家河器型持续存在很久时间,成为三星堆文化的标志物;向东传播到达山东龙山;向北传播到达黄河中游。殷墟也有许多源自石家河文化的玉器,最有名的例子,便是石家河类型的玉凤发现在殷墟妇好墓里;其余如与石家河类似的所谓“柄形器”(即“祖”形器),以及其他许多殷周时期遗址出土的最精致的玉器,其玉刻技术和艺术,皆明显可见源自石家河的痕迹(如参图六九;皕十八;皕十九;皕四一、皕四八;皕六二等)。

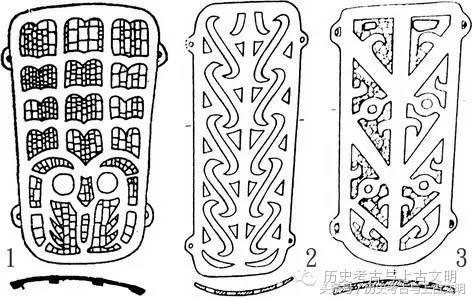

图百廿六

二里头的玉器形状皆可见于南方,但南方却拥有许多二里头不曾出土过的玉器形制。至于在二里头出土的绿松石铜牌(图五二:3;百廿六:1;百卅五:1)[27],其构图与新砦二期器盖上的龙面图十分接近(图百廿五:5);在三星堆同时代的地层中,也曾出现了同类铜牌(图百廿六:2、3)[28];江汉地区迄今虽未发现早于或与其同时的器物,但作为此类器物主要原料的绿松石,却仅产于该地区的西部山地;石家河和盘龙城文化遗址多次发现过绿松石雕刻和装饰品,盘龙城也出土过绿松石黄金龙像;陶寺遗址上曾发现玉骨绿松石组合簪,在学界均被归纳为石家河的遗物;石家河玉器、绿松石器亦曾出现在更远的陕北遗址中。是故,虽然绿松石铜牌目前只发现在二里头和三星堆,但从间接的资料来看,欠缺的中心环节应该在汉江石家河——盘龙城地带。

若我们仅以“二里头的文化传播”来解释这些现象,恐怕将会出现以下几点疑问:第一,从地理的脉络思考,与其认为文化的传播可能从远北角落通过汉水、长江而发生影响,我们还不如思考:是否从某文明中心之地,同时传往北、西方向的可能性较大?第二,学界早已发现,石家河文明对早期三星堆文明的演进影响很大[29]。第三,两湖与渝川之间的关系颇为古老,在新石器晚期时,大溪文化已跨至峡江地区,因此重庆巫山大溪遗址的文化类型,被考古界归属到长江中游大文化体系。第四,时间的脉络和地理的关系,都使我们否定其来源为郑洛地区文化所创建的可能。第五,若我们非得推论郑洛地区具有庞大的影响力不可的话,则必须解释其基础和势力来源。但资料却显示:郑洛地区各族群文化的基础较薄弱,难以产生强权势力。[30]

但是如果我们接受以江汉地区和江汉文化为中心环节,则不仅能脱开以上疑虑,且能解决其它文化关系的问题。古代礼器造型的意义解读,一直有一种关键性的困难,即判断礼器的文化属性。中国在三代时期有数种不同的文明,其各自的生活环境、背景、经验、语言、观念应有差异。但尽管如此,礼器造型虽然有地方特色,但是很多规律却相近。这说明到殷周时期,上层文化来往的程度高,这包含了信仰观念的互相影响以及形象互相借用,并且加上当时交换、掠夺等原因,使得礼器的流动率也相当高;在制造技术方面,也有不断的互相学习的关系;掌握集权的大都市的形成和出现,更又引起技术人才的流动等。因此,虽然在殷周时期的地图上有很多独立的国家,文化面貌并没有统一,但地方的异同问题并不那么容易辨认。首先我们必须得承认共同的特点,从此基础上才可以做更进一步的研究,细致分析地方特点,并特别注意到器物的流动(出土地点未必代表制作地点)。

就各地礼器共同性而言,首先就是夔龙神纹恰好在各地出现。从现有的资料来看,所谓“中原文化体系”(被误视为以郑洛为中心)和三星堆文化体系似隔距最远。但仔细观察容易发现,郑洛“中原”与三星堆礼器的形象有极多相似之处,因此南、北文明间的属性更难以区分。除了经济来往、青铜原料交易、器物流传外,商与三星堆文明在礼器造型上也有通用的母题,显示两者精神文化上的关系。在郑洛“中原”地区,从二里头到西周,礼器上的纹饰符号都可以归为三类符号:弯形、璜玦形和夔形的双嘴龙,而在三星堆绝对为本地类型的礼器上,同样可见这三种夔神纹符号(图百廿七:1)[31]。许多三星堆出土的铜鸟身上的神祕符号,与殷周通见铜质、玉质鸟的造型雷同,都属夔神纹的变形,如三星堆出土铜鸟(图百廿七:2)[32]和妇好墓出土玉鸟(图五四)。三星堆铜殿、铜树[33],都属当地文化的特殊礼器,但其也有共同的符号纹饰,如铜树足部和铜殿顶部的夔神纹、铜殿顶部还有明纹饰带,是商文明礼器常见的饰带,在铜斝和铜爵两柱的菌形柱顶上几乎都出现(图百廿八:1—3)[34]。甚至三星堆铜人座的纹饰,也是双嘴夔龙神纹符号的变形(图百廿八:4)[35];若看三星堆铜面的鼻形,也容易发现其与商时文明通用的礼器上夔型扉棱形状亦相同(图百廿七:3)[36]。

图百廿七

三星堆面像的夔形鼻子表现出很独特的形象,但是如果思考其意义,可以发现其与饕餮鼻形令牌的演化是一样的。亞丑方彝盖钮上的符号是“自”(鼻子);而山西出土的方彝盖的构图也突出肉厚的龙鼻,但作完整鼻子往上的龙头造型(参图九六)。这些造型均让我们理解:与天上有关联的呼吸器官以及在天中升降管理死生的夔,两者属于同一观念的不同形象,三星堆的礼器只是更加突出此意思,可见江河中原与成都平原两地的信仰观念是一致的。

从礼器造型可见,商文明与三星堆文明信仰,虽有各自的独特性,但也有共同的概念,并以共同母题为基础。该母题均源自长江中游青铜时代早期文化。如果将“二里头文化”改名为“盘龙城文化早段”,以指出该文化的发祥地,则两地信仰的关系会变得容易理解。盘龙城文化基于后石家河文化,大约距今3800年以来在长江中游形成,而在历史上成为商文明的基础和发祥地,并在空间上深入影响到整个江河之间的中原地区(郑洛地区二里头、二里岗文化乃分别属于盘龙城文化早、晚时段的北方类型),其影响力进一步北越黄河,到达晋南、殷墟、河北等地。同时顺着长江流域,盘龙城文化礼器的母题,东传到吴城、甚至马桥(先吴和先越文化),西传到三星堆(先蜀文化)。长江中游地区与长江下游的关系可以溯源至新石器中晚期,是互相受影响的以稻作为基础的文明体系;长江上游则从新石器晚期以来逐渐吸收、消化中游文化的影响,在此基础上,最后于青铜时代早中期孕育了本土古国文化。

因此,长江中游地区在青铜时代早期,作为古文化地理区的“江河中原”,在长江下游、长江上游、华南岭南、黄河华北几大古文化区之间,扮演文化传播、交流的中心环节,导致在宽大的空间和地理区域上出现相近器形和纹饰等文化的成分。

________________________________________

[1]杜金鹏,《三星堆文化与二里头文化的关系及相关问题》,《四川文物》,1995年第1期,页3-9;江章华,《十二桥文化与周邻文化的关系》,《成都文物》,1998年第1期;张天恩,《巴蜀文化与中原文化的关系试探》,《考古与文物》,1998年第5期,页68-77;黄剑华,《三星堆文明与中原文明的关系》,《中原文物》,2001年第4期,页51-59。

[2]向桃初,《三星堆文化的形成与夏人西迁》,《江汉考古》,2005年第1期,页60-67。

[3]郭静云,《夏商周:从神话到史实》。

[4]王毅、孙华,《宝墩村文化的初步认识》,《考古》,1999年第8期,页63-70;孙智彬,《中坝文化与宝墩文化辨》,《中华文化论坛》,2005年第3期,页5-16;郭静云,《夏商周:从神话到史实》,页38—80。

[5]徐学书,《蜀国早期青铜文化年代的再探讨》,《成都文物》,1994年第4期;高应勤、卢德佩,《长江西陵峡至川东夏商时期文化初析》,《巴蜀历史、民族、考古文化》,成都:巴蜀书社,1991年;邓伯清,《四川新凡县水观音遗址试掘简报》,《考古》,1959年第8期,页404-410、453;李昭和、翁善良、张肖马、江章华、刘钊、周科华,《成都十二桥商代建筑遗址第一期发掘简报》,《文物》,1987年第12期,页1-23、37、99-101。

[6]荆州地区博物馆、北京大学考古系、王宏,《湖北江陵荆南寺遗址第一、二次发掘简报》,页684,图七:11。另参荆州博物馆主编,《荆州荆南寺》。

[7]王毅、张擎,《三星堆文化研究》,《四川文物》,1999年第3期,页19,图五。

[8]二里头考古队藏81IIIT22(3),据笔者自摄照片。

[9]长江水利委员会编著,《宜昌路家河──长江三峡考古发掘报告》,页24,图十四。

[10]河南省文物研究所、冯沂、张居中,《河南舞阳贾湖新石器时代遗址第二至六次发掘简报》,《文物》,1989年第1期,页1-14、47、97-100,图二九。

[11]河南省文物研究所、冯沂、张居中,《河南舞阳贾湖新石器时代遗址第二至六次发掘简报》,图二七。

[12]河南省文物考古研究所编著,《舞阳贾湖》,北京:科学出版社,1999年,页340-381、532;中国科学技术大学科技史与科技考古系、河南省文物考古研究所、武阳县博物馆、张居中、潘伟彬,《河南舞阳贾湖遗址2001年春发掘简报》,《华夏考古》,2002年第2期,页20-23;张居中、王象坤,《贾湖与彭头山稻作文化比较研究》,《农业考古》,1998年第1期,页108-117;杨肇清,《河南舞阳贾湖遗址生产工具的初步研究》,《农业考古》,1998年第1期,页118-123。

[13]中国社会科学院考古研究所、考古科技实验研究中心、王增林,《尉迟寺遗址的植物硅酸体分析与史前农业经济特点》,《农业考古》,1998年第1期,页412。

[14]张居中,《试论贾湖类型的特征及与周围文化的关系》,《文物》,1989年第1期,页18-20。

[15]湖北省荆州博物馆、湖北省文物考古硏究所石家河考古队、北京大学考古学系编著,《肖家屋脊──天门石家河考古发掘报告之一》,第一册,页316,图二五一。

[16]荆州博物馆编著,《石家河文化玉器》,页17。

[17]顾万发,《试论新砦陶器盖上的饕餮纹》,《华夏考古》,2000年第4期,页76-82。

[18]中国社会科学院考古硏究所编著,《偃师二里头:1959年-1978年考古发掘报告》,页258,图169:7、8。

[19]成都市文物考古研究所、朱章义、王方、张擎,《成都金沙遗址I区“梅苑”地点发掘一期简报》,《文物》,2004年第4期,页17、23,图五七、页24、25,图六二。

[20]中国社会科学院考古硏究所编著,《偃师二里头:1959年-1978年考古发掘报告》,页258。

[21]参邱诗萤,《石家河文化神目研究》,《纪念石家河遗址考古60年学术研讨会》,天门,2015年,11—12月。

[22]湖北省文物考古研究所、中国社会科学院考古研究所、张云鹏、王劲,《湖北石家河罗家柏岭新石器时代遗址》,《考古学报》,1994年第2期,页191-229。

[23]参中国社会科学院考古研究所二里头工作队,《河南偃师二里头遗址三、八区发掘简报》,《考古》,1975年第5期,页302-309、294、328-329,图四;偃师县文物馆,《二里头遗址出土的铜器和玉器》,《考古》,1978年第4期,页27,图版、壹贰;杨国忠、刘忠伏,《1980年秋河南偃师二里头遗址发掘简报》,《考古》,1983年第3期,页199-205、219,图一〇、图版壹;中国社会科学院考古硏究所编著,《偃师二里头:1959年-1978年考古发掘报告》,页249-251,图161-163;页168,图257;页342,图238;图板118、119、112、125;许宏,《二里头遗址文化分期再检讨──以出土铜、玉礼器的墓葬为中心》,《南方文物》,2010年第3期,页44-52;湖北省荆州博物馆、湖北省文物考古硏究所石家河考古队、北京大学考古学系编著,《肖家屋脊──天门石家河考古发掘报告之一》,页331,图二六一;荆州博物馆编著,《石家河文化玉器》,页,110-122、167、168,图74-86、140、141;戴应新,《神木石岇龙山文化玉器探索(二)》,《故宫文物月刊》,十一卷第六期(总126期),1993年,页46-61;顾问、张松林,《二里头遗址所出玉器“扉牙”内涵研究──并新论圭、璋之别问题》,《殷都学刊》,2003年第3期,页22-32。

[24]荆州博物馆编著,《石家河文化玉器》,页19;王劲《石家河文化玉器与江汉文明》,何介钧主编,《长江中游史前文化曁第二届亚洲文明学术讨论会论文集》,长沙:岳麓书社,1996年;邓淑萍,《也谈华西系统的玉器(六)──饰有弦纹的玉器》,《故宫文物月刊》,第十一卷第十期,1994年,页82-91;林巳奈夫(日)著、杨美莉译,《中国古玉研究》,台北:艺术图书公司,1997年,页232-243。

[25]详细地讨论参郭静云,《夏商周:从神话到史实》,页134-141、302-306。

[26]高大伦,《广汉三星堆遗址出土玉石器的初步考察》,《考古与文物》,1994年第2期,页82-86;敖天照,《三星堆玉石器再研究》,《四川文物》,2003年第2期,页39-45。

[27]杨国忠,《1981年偃师二里头遗址墓葬发掘简报》,图五、图版二;叶万松、李德方,《偃师二里头遗址兽纹铜牌考识》,页40-48。

[28]四川省文物考古研究所三星堆工作站、广汉市文物管理所、陈德安、敖天照,《三星堆遗址真武仓包包祭祀坑调查简报》,《四川考古报告集》,北京:文物出版社,1998年,图三。

[29]卢德佩,《试论鄂西夏商时期古文化》,《四川文物》,1993年第2期,页3-9;杨华,《从鄂西考古发现谈巴文化的起源》,《考古与文物》,1995年第1期,页30-43;杨华,《鄂西地区与成都平原夏商时期巴蜀文化陶器的研究》,《湖北省考古学会论文选集》,《江汉考古》增刊三,1998年;罗二虎,《论鄂西地区的夏商时期文化》;杨权喜,《三峡地区史前文化初论》,《南方文物》,1996年第1期,页75-80;湖北省文物考古研究所、杨权喜,《湖北秭归大沙坝遗址发掘报告》;裘士京、陈震,《三星堆青铜头像和石家河玉面人像——从三星堆青铜头像看三星堆文化的来源》,《成都大学学报》,2011年第1期,页41-43。

[30]对此问题更进一步的讨论,参郭静云,《夏商周:从神话到史实》。

[31]参四川省文物考古研究所编,《三星堆祭祀坑》,北京:文物出版社,1999年,页347拓片三三、三四;328,图一八二。

[32]四川省文物考古研究所编,《三星堆祭祀坑》,页334,图一八四。

[33]四川省文物考古研究所编,《三星堆祭祀坑》,页234,图一三一;图版八二。

[34]有关“明纹”定义下文在专门讨论。

[35]四川省文物管理委员会、四川省文物考古研究所、广汉市文化局文馆所、二陈,《广汉三星堆遗址二号祭祀坑发掘简报》,《文物》,1989年第5期,页5,图七;四川省文物考古研究所编,《三星堆祭祀坑》,页162,图82。

[36]四川省文物考古研究所编,《三星堆祭祀坑》,页197,图一一〇。

江西南昌发现土豪墓 发现上百斤的黄金(民间土豪)

江西发现的古墓是海昏侯刘贺的墓葬。在2011年,江西南昌的考古工作人员发现了一座土豪的墓葬,这是来自于西汉时期的一座古墓,而在这座古墓当中找到了100多公斤的黄金,并且还有着满地的金银玉器,那么这个古墓的奢华古墓的主人到底是什么身份。超级古墓我要新鲜事2023-11-20 20:39:290000严耕望:我对于中国通史讲授的几点意见

问大学“中国通史”一科,好多教师感到讲授困难,不知你对于“中国通史”的编撰与讲授有何意见?答目前大家所急于要讨论的是通史讲授问题,现在就侧重讲授方面来谈一谈。0000被偷盗次数最多的古墓 是盗墓贼的训练场(海量盗洞)

秦景公的墓葬有283个盗洞但也发现了大量文物和历史证据。中国考古史上发现盗洞最多的古墓,密密麻麻的盗洞大小总共283个。这些盗洞的年代从汉代一直到现代的都有,历朝历代的盗墓贼在这里都与其有过生死波动,可以说这里被盗墓贼完全当成一个训练基地。从这些盗洞可以看出,这些盗墓贼的水平有高有低,因为直接打到棺椁正中心的只有60多个,其他大部分的盗洞都被打偏了。秦景公墓葬我要新鲜事2023-12-04 20:51:480000为何要用“酉”与“鸡”相配,用“子”“寅”等其他字就不行么?

“酉”为什么与“鸡”配合?本文作者倪方六但是,这么说“酉”与“鸡”有什么关系呢?在十二地支中,为什么要用“酉”字与“鸡”相配,用“子”、“寅”等其他字就不行么?或者说将“酉”与老鼠、老虎相配难道就不可以么?这个问题很多古人也想知道答案,为此曾作出种种推想。其实,这个里又涉及“地支纪时”问题!我要新鲜事2023-05-27 10:36:530000