刘庆柱:从王国到帝国都城“宫庙”空间变化研究

我国有着“百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史”,而在五千多年文明史发展中包括“前王国时代”(《史记·五帝本纪》所记载的“五帝时代”)与王国时代、帝国时代。本文从王国时代与帝国时代都城考古发现,就其“宫庙”(即宫殿与宗庙:下同)空间位置变化,通过考古学研究“国家”最高“统治者”及“统治集团”在国家政治中不同时期的不同“组成特色”与其“社会形态”变化,探讨其历史原因。

所谓从考古学研究这一问题,就是随着近现代考古学的发展,考古学研究“历史信度”的“增强”、“历史内涵”的“丰富”,通过选择具有“国家政治”的“物化载体”:“都城”作为研究对象,“透物见人”揭示“王国”与“帝国”之“形而上”的“政治”不同,从而折射出其更有“说服力”与“科学性”的社会形态变化解读。

一 都城及其“宫殿”之于“国家”的重要性

早期国家(文明)的都城有多种称谓,如“城市”、“城”、“都”、“都邑”、“邑”、“国”等。

考古学家柴尔德认为人类社会从史前旧石器时代进入新石器时代称之为“农业革命”,而从新石器时代进入“文明时代”(国家时代)称为“城市革命”[1]。就此逻辑而言,“文明时代”的物化载体标示是“城市”。

张光直先生指出:“在人类社会史的研究上,城市的初现是当作一项重要的里程碑来看待的。”[2]

从以上所引文献来看,西方考古学、历史学、人类学等学术界的“城市”,实际上就是国家都城,也有“城邦国家”之说。中国是世界上有着最为丰富、系统历史文献的国家,在中国古代历史文献中,“城市”一词出现较晚,一般说在东周(更为具体说在战国时代),也有说在西周时期。不过这些“城市”与“都城”二者概念不同,中国古代历史文献中的都城有“都”、“邑”、“国”、“城”等称谓。

《左传·庄公二十八年》云:“凡邑有宗庙先君之主曰都,无曰邑。邑曰筑,都曰城。”这里明确指出都城称谓的“都”、“城”,又界定了“都”与“邑”的不同。

关于“邑”与“都”古代文献记载的说法也并不一致,如:《史记·五帝本纪》记载:舜“一年而所居成聚,二年成邑,三年成都。”这里显然“邑”与“都”不同。前引《左传·庄公二十八年》记载,有“宗庙先君之主”的邑称“都”。而“邑”应该是没有“宗庙先君之主”。当然先秦文献之中也有“夏邑”“商邑”“大邑”、“大邑商”之称谓,这里的“邑”与“都”意义相同,而其“邑”应该有“宗庙”。《尚书·召诰》记载:“周公朝至于洛,则达观于新邑营。”[3]此“邑”亦应为“都”。

“都”也称“国”或“中国”,1963年陕西宝鸡出土的西周“何尊”铭文“宅兹中或(即“国”)”,说明三千年前古人已称“都城”为“国”。《周礼·考工记·营国》记载“国中九经九纬”。《诗经·大雅·民劳》载:“惠此中国,以绥四方。”毛传:“中国,京师也;四方,诸夏也。”又《吕氏春秋·审分览·知度篇》记载:“古之王者择天下之中而立国,择国之中而立宫,择宫之中而立庙。”

关于都城之于国家的重要性,顾炎武先生认为:“卜都定鼎,计及万世。”[4]

王国维先生指出:“都邑者,政治与文化之标征。”[5]

都城一般是国家的政治统治中心、军事指挥中心、经济管理中心、文化礼仪活动中心,四个“中心”核心体现的是“国家”在“政治”、“军事”、“经济”、“意识形态”方面的“管理”职能,因此可以说中国古代都城最突出、最集中的是其“政治”上“管理国家”功能。从考古学研究的对象而言,确认都城之中集中体现“四个中心”的“管理职能平台”物化载体至关重要。都城不同历史时期,其内涵及其“外化”表现形式也不一样,但就古代历史长时段而言,都城的核心“机构平台”主要应该是宫殿与宗庙建筑,不过宫殿与宗庙在王国时代与帝国时代,其在都城之中的“地位”与“作用”却大不相同。

宫殿是统治者在都城行使对国家管理权力的政治平台,是地缘政治的体现,是都城的核心建筑。杨鸿勋先生认为:“宫殿建筑是王(皇)权的象征。不论对那个国家来说,宫殿都是一种特殊的建筑。……在中国,它集中体现了古代宗法观念、礼制秩序及文化传统的大成,没有任何一种建筑可以比它更能说明当时社会的主导思想、历史和传统。……因而宫殿建筑最能反映当时社会本质的建筑。通过对宫殿建筑历史的了解,可以生动地了解古代社会的主导思想意识和形态的发展。”

刘庆柱《不断裂的文明史:对中国国家认同的五千年考古学解读》,四川人民出版社2020年版

刘庆柱《不断裂的文明史:对中国国家认同的五千年考古学解读》,四川人民出版社2020年版

远古时代“宫”是房屋的通称,房屋即“室”,《说文》载:“室,实也”。故《尔雅》称“宫谓之室,室谓之宫”。因此古人认为“宫室一也”[7]。随着社会历史的发展,社会人群开始分化,人们活动的历史载体之一——建筑物也出现了等级。先秦时代,统治者的专用建筑物“宫”、“宫室”之名已出现。如西周青铜器有“京宫”、“康宫”铭文[8]。又如《礼记·曲礼下》载“君子将营宫室,宗庙为先,厩库为次,居室为后。”

古代宫室中的宽大之“室”亦称“堂”、或“大堂”,《苍颉篇》又称“大堂”为“殿”,“商周以前,其名不载 ”[9]。秦汉以来,宫殿之名成为统治者的“常号”[10],一般人的建筑物不能使用这个名称。“宫室”的含义,这时也成了宫城与宫殿的复合词,《风俗通义》所载“宫其外,室其内”就是这个意思。

“宫殿”一般属于代表王权、皇权的统治者专属建筑物,但一些反映神权的礼仪、祭祀或宗教性建筑也有以“宫”或“殿”命名的,如古代宗教寺院房顶使用“黄色琉璃瓦”,这些应该是使用者为了“抬高”其“身价”,向“王室”、“皇室”的“靠拢”使然,或得到皇室批准才能“使用”这类建筑材料。其实早在先秦时代的西周青铜器铭文上多有此类例证,如周成王庙、周康王庙又称“成宫”(舀壶铭)、“康宫”(扬簋铭)。秦汉时代,虽然“宫”名之使用已十分严格,但“宫”与“庙”通用者仍不鲜见。如秦始皇在渭南修建的“信宫”又名“极庙”[11],汉景帝“德阳庙”、汉武帝“龙渊庙”又称“德阳宫”、“龙渊宫”等[12]。汉代宫与庙虽通称,但作为“庙”的主人生前应称其为“宫”,去世后才可谓“庙”[13]。这点对我们认识先秦时代“宫”、“庙”之名相通的具体文化内涵是颇有意义的。汉代以降,不少宗教性主体建筑亦名“宫”或“殿”,如文献记载北魏永宁寺内浮图北边的主体建筑称“佛殿”;又如唐代、元代道教建筑有称“老君殿”“三清殿”“太清宫”“太微宫”“紫极宫”及“重阳宫”者。根据上述情况,本文所论及的中国古代宫殿遗址应属于王权、皇权政治中枢活动的宫室建筑遗址。

宫殿也是历史发展的产物。早在史前时代,在一些重要的聚落遗址中就发现了“大房子”遗迹,如甘肃秦安大地湾聚落遗址发现的“大房子”F901,位于聚落南北中轴线上,坐北朝南,占地面积420平方米、室内面积126平方米。主室平面长方形,前墙辟门3座,如后世“三阶”,东西并列,正门居中。主室正门有外凸“门斗”,门前附属建筑为“轩”。东墙、西墙各辟一侧门。主室东西各一侧室,当为后世的“旁”、“夹”。北部为后室、南部为附属建筑。发掘者认为F901“已不是一般部落的公共建筑,而应是举行大型祭祀、议事活动的大会堂”[14]。F901的“前堂后室”,左右置“旁”、“夹”,堂设“三阶”,门前临“轩”等建筑遗存,很可能是中国古代宫殿最早的雏形,甚至“夏后氏世室”就是由此发展而来[15]。

人类社会形态从“野蛮”跨入“文明”、从“史前”进入“国家”,随着早期国家的发展,“宫殿”作为国家活动平台的载体,影响越来越大。在先秦历史文献中出现了“宫”即“庙”、“庙”亦“宫”,如《不寿鼎》有“隹九月初吉戊辰王才大宫。”《左传·昭公十八年》载:“使子宽、子上巡群屏摄,至于大宫。”杜预《春秋左传注》释:“大宫,郑祖庙。” 。这种“宫”与“庙”称谓的通用,可能反映了当时二者“地位”的相近。尽管随着历史的发展,宗庙与宫殿的功能、“地位”发生了重大变化,但是把“庙”称为“宫”的情况,仍然还存在着。西汉时代的汉景帝陵庙称“德阳庙”,亦称“德阳宫”。《汉书·景帝纪》卷五载:景帝中元“四年春三月,起德阳宫。”臣瓒注:“是景帝庙也。帝自作之,讳不言庙,故言宫。”王先谦引沈钦韩曰:“谓庙为宫,此古义也。《春秋经传》、《毛诗》皆然。以周有文、武世室,鲁有鲁公、武公世室。故《尔雅》又云:‘宫谓之室,皆谓庙也。’”但是,在汉代把庙称为宫是可以的,将宫称为庙则是很少见的。

目前考古学基本认定并取得“共识”的都城之中的“宫殿”遗址,应该以夏代二里头宫城遗址中(西部)考古发现的第一号建筑基址最为完整、重要。[16]第一号建筑遗址为平面近方形院落,边长约90~107米,面积9585平方米。主体殿堂基址位于院落北部中央,东西面阔36米、南北进深25米,面积900平方米。院落南部中央置门,门址东西并列3个门道。

偃师商城宫城西部的宫殿院落,有南北排列的二号、三号、七号宫殿,它们是目前我们所知道的最早的、由多座宫殿组成、每座宫殿建筑功能不同的“前朝后寝”宫殿建筑群。而偃师二里头遗址中的“前朝后寝”宫殿建筑布局应是在同一座建筑中实现的。在宫殿建筑中,由同一宫殿的“前堂后室”结构,发展为多座宫殿形成一组“前朝后寝”宫殿建筑群,这应是早期国家都城之中宫殿建筑布局形制的重要发展与时代特点。[17]

随着历史发展、国家权力的加强,反映政治活动平台的宫殿规模也在扩大,已发现的安阳殷墟洹北商城面积约4平方公里,这是目前所知规模最大的商代都城。已发掘的安阳殷墟洹北商城的第一号宫殿遗址,是目前已知商代规模最大的一座宫殿。宫殿庭院东西173米、南北85~91.5米,面积1.6万平方米。殿堂基址南北14.4米、东西90米。

刘庆柱主编《中国考古发现与研究:1949-2009》,人民出版社2010年版

刘庆柱主编《中国考古发现与研究:1949-2009》,人民出版社2010年版

20世纪30年代考古发掘的殷墟宫殿区建筑群遗址,当时发掘者认为自北向南分为甲、乙、丙三区,三区建筑群性质分别为宫殿、宗庙、社稷类遗址,其范围约35万平方米[19]。目前随着20世纪50年代以后殷墟遗址考古发掘工作的开展,新的学术认识已经有了巨大变化,但是限于殷墟田野考古正在进行中,涉及殷墟宫殿、宗庙类建筑遗址的研究成果还有待考古发掘、研究工作的深入。

20世纪80年代前期,在秦雍城遗址考古钻探发现的马家庄第三号建筑群遗址,南北长326.5米,南端东西宽59.5~86米,面积21849平方米,位于都城中心部位。由南向北包括五进庭院。庭院东西置两厢;庭院中部置殿堂。发掘者认为这是东周时期的秦国都城“宫寝、朝廷之所在”[20]。

战国时代各诸侯国都城之中开展的宫殿遗址考古工作总体完整性、系统性均存在不同程度的缺失。秦汉及其后帝国时代的都城宫殿考古工作不少,如汉唐两京的宫殿考古等,它们对于深入了解、认识中国古代宫殿建筑,均有重要科学意义。

二 关于古代都城宗庙建筑遗址的考古学研究

祭祀性建筑遗址在世界许多地方的史前时期已经存在,这些遗址的祭祀对象不尽相同,有自然神、图腾,也有祭祀者的祖先。在中国的史前时代已考古发现与祖先崇拜有关的遗存,因为它们大多发现于墓地,多与祭祀逝者有关。这可能反映了中华文明对祖先祭祀超过了对自然神和图腾祭祀的重视程度。历史文献记载,王国时代都城宫室建设“宗庙为先”,这说明了当时人们对于宗庙的重视情况。在东西方古代文化中,尤其在祭祀活动方面,中国古代突出祖先崇拜、宗庙祭祀,西方古代重视神庙祭祀,这是东西古代文化的重要区别之一。

宗庙有着比宫殿更为“悠久”的历史,在文明形成、国家出现之前,宗庙已在前国家形态中发挥着作用,而且随着文明化进程的推进,“家天下”到来,宗庙的作用越来越突出。

“文明形成”、国家出现,都城宫殿与宗庙同为“王国时代”中国古代国家“二元政治”物化载体。根据考古发现与研究,学术界一般认为属于都城宗庙建筑遗址有二里头遗址第二号建筑遗址、偃师商城宫城的第四、五号建筑基址,周原遗址的云塘和齐镇建筑基址、雍城马家庄第一号建筑基址、汉长安城南郊礼制建筑遗址、南宋临安太庙遗址等,当然见于古代文献记载的都城宗庙数量就很多了。

二里头遗址第二号建筑遗址为一平面长方形院落,东西57.5~58米、南北72.8米,周置廊庑,南庑中间辟门,南门置东西二塾,中为门道。主体建筑殿堂居北,殿堂与南门之间为庭院。殿堂基址东西32米、南北12米,庭院东西45米、南北59.5米[21] 。

偃师商城宫城第四号建筑遗址范围东西51米、南北32米,周置廊庑,大门辟于南庑,西庑辟侧门。殿堂居北,坐北朝南。殿堂基址东西36.5米、南北11.8米,南部置四阶。殿堂与大门之间为庭院,庭院东西16.3米、南北12.2米。第五号建筑基址形制与第四号建筑基址基本相同,殿堂基址在院落北部,东西54米、南北14.6米。殿堂以南为庭院,周置廊庑,南廊中央辟门,其规模要比第四号建筑基址大的多[22]。

陕西周原扶风云塘发掘的西周建筑群遗址,由3座建筑组成,其平面分布为“品”字形,外围筑墙垣。围墙南部中间置门塾。在云塘建筑遗址以东52.4米的齐镇发现另一组建筑,主体建筑F4东西长23.8米、南北宽18.8米,平面为“凹”字形,南部凹进,其前部亦置“U”字形卵石路,南北长11.5米。门塾F9东西长13.6米、南北宽6.2米。F4东南部为F7,南北长20米、东西宽11.5米。F4西南部还应有一建筑。推测这组建筑群周围亦围筑墙垣。上述两组建筑可能为西周的宗庙建筑遗址[23]。

凤翔秦雍城马家庄一号建筑遗址(宗庙)东西90米、南北84米,面积7500平方米。建筑群坐北朝南,周施围墙,南墙辟门,主体建筑居于北部中央。南部为庭院,其中发现祭祀坑181座,庭院东西对称分布附属建筑[24]。

从先秦“王国时代”进入秦汉王朝“帝国时代”,王国政治与帝国政治的最大不同点是从血缘政治与地缘政治的“二元政治”变为地缘政治为主、血缘政治为辅的“一元政治”时代,在都城建筑中的突出表现是,宗庙地位的下降,这主要表现在宫庙建筑形制的进一步改变及其在都城之中的分布位置变化。从建筑形制来看,宗庙已与一般礼制建筑形制(包括明堂或辟雍、灵台、社稷等)基本相同或相近。宫庙分布位置发生了重大变化,《史记·秦始皇本纪》记载的秦咸阳城中的秦王室、皇室之“诸庙及章台、上林皆在渭南”。据《史记》卷七十一《樗里子列传》记载:“樗里子卒,葬于渭南章台之东。曰:‘後百岁,是当有天子之宫夹我墓。’ 樗里子疾室在于昭王庙西渭南阴乡樗里,故俗谓之樗里子。至汉兴,长乐宫在其东,未央宫在其西,武库正值其墓。”汉代都城武库建于鄠里子墓之上,西汉武库遗址已经发掘[25],武库位于未央宫与长乐宫之间,鄠里子墓应在其附近。按照古代埋葬习俗,鄠里子墓一般在其住地附近,也就是说阴乡鄠里就在汉代都城长安城武库附近,秦昭王庙应在其东邻,可见王室的墓葬已经安排秦咸阳城之外的“渭南”之地。

刘庆柱《地下长安》,中华书局2016年版

刘庆柱《地下长安》,中华书局2016年版

秦始皇建立了大一统的多民族统一国家,经过对“大一统帝国”的治理,在秦始皇晚期就考虑并安排于“渭南”的西周都城丰镐故地附近,新建秦王朝都城,以--“前殿阿房”为都城大朝正殿“基点”,但是这是秦始皇与秦朝未竟之“伟业”。西汉建都关中,“汉承秦制”于秦始皇末年“前殿阿房”之旁,营建了汉长安城。西汉初年,汉高祖的“高庙”和汉惠帝庙分别位于都城之内、宫城(未央宫)之外东南部[26],惠帝之后的皇帝庙均建于都城之外,都城宗庙等礼制建筑多分布在汉长安城南郊[27] 。大朝正殿——“前殿”成为都城、宫城之中的唯一至尊建筑,宗庙位置这种变化,是统一的中央集权帝国之下的地缘政治加强、血缘政治削弱在都城布局形制上的重要反映,是政治上“帝国”对“王国”的“胜利”。

从秦汉帝国开启的大朝正殿在都城之宫城“居中””位置,而“宗庙”不但移出“宫城”,还要置于“都城”之外的“矫枉过正”做法,恰好反映了秦汉帝国时代初期,防止“王国时代”的“血缘政治”“复辟”的反映。中国古代历史从王国走向帝国的时候,在王国政治中发挥重要作用的血缘政治,被帝国时代的地缘政治所排挤,从二者的“平起平坐”到“主次分明”,从“宫庙并列”于宫城或宫殿区的中心地区,到宫殿(大朝正殿)位于宫城中心位置,而宗庙被安置于宫城、都城之外。

汉长安城南郊礼制建筑群遗址中的宗庙建筑遗址,是目前考古发现最为全面、系统的中国古代宗庙建筑群遗址,包括12座宗庙建筑遗址,每座自成一个平面方形的院落,其中11座宗庙建筑院落围筑在一个边长1400米的方形大院落之中,每座院落边长270~280米。院落中央为主体建筑――庙堂基址,其平面方形,边长55米,院落四角各有一曲尺形建筑遗址。院落四面中央各辟一门。在大院落南部中间有一平面方形院落,边长274米,院落中央为主体庙堂建筑遗址,平面方形,边长100米[28]。

从上述已经考古发掘的都城宗庙建筑遗址可以看出,夏商时代的都城宗庙建筑与宫殿建筑的平面形制基本相同,均为长方形。偃师商城宫城的第二、三、七号与第四、五号建筑基址,近年有的学者研究认为前组属于朝寝宫殿建筑遗址,后组为宗庙建筑遗址,它们的殿堂建筑基址平面均为长方形。属于西周时代的周原遗址的云塘建筑群遗址,其单体建筑基址平面近方形,与之对应的宫殿建筑基址的情况目前还不清楚;春秋时期的雍城马家庄第一号与第三号建筑遗址,分别为宗庙与宫殿建筑遗址,前者殿堂单体建筑基址平面近方形,后者殿堂建筑基址平面为长方形。已考古发掘多座的汉长安城宫殿建筑遗址与南郊礼制建筑的宗庙遗址,二者殿堂建筑基址平面不同,前者一般为长方形,后者为方形。西汉时代以后的都城宗庙建筑遗址的考古工作进行的很少,根据历史文献记载,其平面大多为长方形,如东晋建康的太庙[29]、唐长安城的太庙等[30]。都城宗庙殿堂平面由长方形发展为方形,又由方形“变回”长方形,后者反映了宗庙(包括寺院、道观建筑)的宫殿化(趋时性表现)。第一个时期,即夏商时代,都城宗庙与宫殿殿堂平面均作为长方形时,这是早期王国时代“地缘政治”与“血缘政治”的“宫庙”并列的社会形态的特点。第二个时期,即西周时代晚期至秦汉时代,都城宗庙殿堂平面由长方形变为近方形或方形,宫殿殿堂平面仍为长方形,宫殿与宗庙殿堂平面形制的变化,反映了二者所代表的“地缘政治”与“血缘政治”力量的消长。在这一时期的后段,从战国时代晚期至秦王朝初期,都城的宫城之中“宫庙并列”已成为历史。

三 关于古代都城宫庙布局形制与地缘政治和血缘政治关系的探讨

秦汉时代以后,魏明帝在洛阳城铜驼街附近建太庙[31],西晋和北魏洛阳城、十六国后赵石虎邺城和东魏与北齐邺城的宗庙也均在都城之内、宫城之外。特别需要提出的是,北魏洛阳城的宗庙位于都城和内城(或皇城)之中、宫城之外,这一宗庙布局制度对以后历代影响深远。宗庙在都城的位置,在六朝故都有所不同,它们分布在都城南郊,似乎受到汉长安城南郊礼制建筑影响。

秦汉至明清王朝的帝国时代,其地缘政治在其统治中越来越重要,都城的大朝正殿独处宫城的“居中”、“居前”、“居高”位置与地位[32],成为宫城与都城中轴线的“基点”,这充分体现出统一的中央集权封建帝国的皇权至上、皇帝至上的社会形态。但是封建社会最高统治者还是以“血缘政治”为据继承、维系其在国家的最高统治者的地位传承,这就需要由“宗庙”体现的“血缘政治”功能,作为同一王朝的“皇帝”必须一代一代的传承,因此“帝国时代”还需要在都城之中保留“宗庙”,完成其王朝最高统治者(皇帝)确立其在国家地位的政治合法性。然而尽管如此,宗庙在帝国时代还是从先秦时代都城的宫城或中心建筑区移至宫城之外,置于皇城之中,这显然是以宗庙为象征的“血缘政治”的消弱,新的帝国时代社会形态的发展与壮大的反映。

刘庆柱《中国古代都城考古发现与研究》,社会科学文献出版社2016年版

刘庆柱《中国古代都城考古发现与研究》,社会科学文献出版社2016年版

四 都城“宫殿”与“宗庙”分布与都城“轴线”变化研究

古代都城轴线是中国古代都城的重要特点。表面上看古代都城轴线是建筑规划与“艺术”问题,实质上是国家政治理念在都城规划实施上的反映。

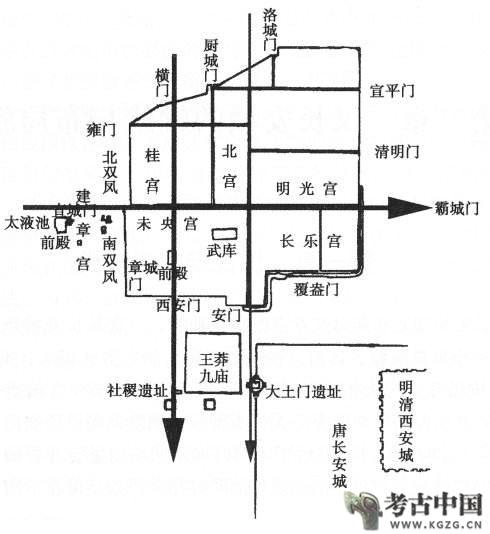

以往关于中国古代都城轴线的研究,一是统称“中轴线”,二是都城中轴线似乎与古代都城同时出现,其实并非如此。目前考古发现的山西襄汾陶寺城址、陕西石峁城址、河南登封王城岗城址、河南新密新砦城址等,很难看出其城址的“轴线”规划理念,更谈不到“中轴线”。偃师二里头遗址的夏代都城之宫城遗址中的第二号建筑遗址(宗庙遗址)与第一号建筑遗址(宫殿遗址)并列分布于宫城之内东西。第一号建筑遗址(宫殿遗址)与其院落南门及宫城南门(7号遗址)南北相对。第二号建筑遗址(宗庙遗址)与其院落南门相对,在宫城南城墙上还未发现与之相对的“南门”。不过从宫城整体布局来看,南宫墙东部有可能还有一座南门(宫门),如果这一推测不误的话,二里头宫城之内应该有两条东西并列的南北向轴线,它们分布为宫城之内西部的“宫殿”之南北向轴线与宫城之内东部的“宗庙”之南北向轴线。二者成为宫城之中东西并列南北向“轴线”,即本文所说的宫城“双轴线”。类似情况在偃师商城的晚期宫城中也存在,偃师商城在其宫城之中东西并列的宗庙与宫殿两组建筑群,其中东部为“宗庙建筑遗址”,西部为南北分布的“宫殿建筑群”。

秦咸阳城是战国时代中期秦国修建的都城,一直到秦始皇灭六国,建立秦帝国,仍以秦国古都咸阳为都城,它属于从王国时代到帝国时代的“过渡型”都城。就目前秦咸阳城遗址考古发现与历史文献记载来看,战国时代与秦始皇统一六国之后的秦国王宗庙不在秦咸阳城中,而是安排在秦国古都雍城与秦咸阳城渭河之南的秦上林苑故地。至于秦咸阳城中的宫殿建筑遗址基本清楚,但是“大朝正殿”遗址有待进一步开展考古工作究明。

司马迁《史记·秦始皇本纪》记载:秦始皇三十五年“乃营作朝宫渭南上林苑中”从“朝宫”(“前殿阿房”)“直抵南山,表南山之颠以为阙。”再由“前殿阿房”向北至咸阳构成南向北贯通的秦帝国都城之南北向“中轴线”,此后一直延续至明清北京城。秦始皇规划的新都城“中轴线”,应该是秦始皇为其新建都城所规划的中国古代历史上第一条“都城南北中轴线”,而“宗庙”不再与“大朝正殿”并列,而“打入另册”[33]。

汉长安城是帝国时代第一个修建的都城,从汉高祖修建皇宫――未央宫伊始,大朝正殿――前殿的“居中”理念就确定了,也就是说未央宫的“双轴线”已不可能存在。虽然皇宫――未央宫的中轴线理念已经出现并实施。但是作为整个都城的“中轴线”规划理念那时还没有全面形成。都城中轴线形成的早期阶段,“中轴线”并不是科学的、严格的建筑规划意义上“居中”与“左右对称”内涵。但是随着古代都城的发展,都城“中轴线”越来越接近“居中”。东汉雒阳城前期是大朝正殿与南宫的南宫门、外郭城南城门――平城门形成南北向的都城“中轴线”,东汉雒阳城晚期是北宫之中的大朝正殿与北宫的南门、外郭城南城门形成南北向的都城“中轴线”;魏晋洛阳城和北魏洛阳城的都城中轴线就比西汉长安与东汉洛阳的都城“中轴线”更为接近“居中”位置。古代都城中轴线真正实现“居中”,应该是北宋东京城(开封城),此后一直延续至明清北京城。

古代都城“双轴线”折射了“王国时代”地缘政治与血缘政治的“二元”政治格局,古代都城从“双轴线”发展为“中轴线”是地缘政治强化与血缘政治弱化的表现。“帝国时代”宫城“中央”的大朝正殿为都城“基点”,由此“基点”产生了宫城与都城“中轴线”。大朝正殿的“基点”是都城的“核心”,其处于帝国都城的“居中”、“居前”位置与“居高”地势。

从上述宫殿与宗庙在都城之中的“空间”位置变化,与王国时代及帝国时代国家社会形态的变化关系,说明不同社会形态与其国家管理人员的组成密切相关。“酋邦社会”管理可能属于“血缘政治”,“王国时代社会”管理者应该是血缘政治为主、地缘政治为辅;“帝国时代社会”管理者则是地缘政治为主、血缘政治为辅。

刘庆柱、李毓芳《汉长安城》,文物出版社2003年版

刘庆柱、李毓芳《汉长安城》,文物出版社2003年版

新时代百项考古新发现丨四川彭山江口明末战场遗址

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文物考古工作高度重视,我国文物考古工作取得巨大进步和辉煌成就。这十年的全国十大考古新发现评选推介活动,推出了一大批优秀的田野考古发掘项目。我要新鲜事2023-05-07 00:50:090000「考古词条」铁器时代 · 汉长安南郊礼制建筑遗址

我要新鲜事2023-05-27 01:44:500001安徽发现西汉诸侯王古墓,里面有一唐朝古碗,难道是穿越了吗?

中国古代有着几千年的历史,流传下来了不少的文物,有不少的盗墓贼,就专门盯着这些大型的古墓,从里面盗取一些珍贵文物,考古专家们就为了保护这些文物,发掘了不少的古墓,有的是抢救性发掘,有的是接到命令,发掘古墓。我要新鲜事2023-05-09 14:16:080000定远号战舰铁甲出水——水下考古重要收获,且有广东贡献

9月17日,是清末中日黄海海战126年纪念日,旗舰定远舰凭借其超强的铁甲防护能力,面对日舰围攻,屹立不退;后自沉殉国!近日,山东省威海市刘公岛故北洋海军基地东侧海面,定远舰铁甲出水。定远舰遗址水下考古经过清淤、穿缆、起吊等环节,成功将一块定远舰中部的一块大型铁甲起吊出水,让世人再次目睹定远舰铁甲的真容。我要新鲜事2023-05-25 16:45:060001炊烟 8000 年——从火塘到火灶

《说文》中说:“火,南方之行也。炎而上,象形。”那炎炎的火苗向上跃动着,勃发着历史不屈的生机,一跃万年。使用并控制火,是人类进化过程中成为优势物种的重要技术。我要新鲜事2023-05-31 20:56:490000