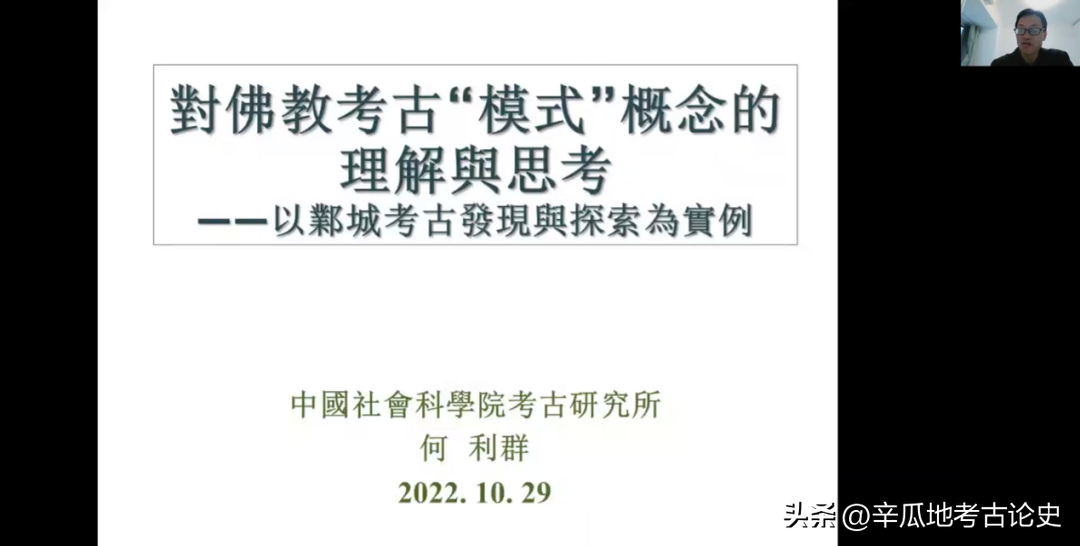

讲座:何利群:对佛教考古“模式”概念的理解与思考

本文为“纪念宿白先生诞辰一百周年——石窟寺考古系列讲座”的第六讲讲座纪要。本次讲座的题目为《对佛教考古“模式”概念的理解与思考——以邺城考古发现与探索为实例》,主讲人为中国社会科学院考古研究所副研究员何利群。现将讲座纪要摘录于下,分享给大家。

何老师回顾,1986年,宿白先生综合武威天梯山、肃南金塔寺、酒泉文殊山、永靖炳灵寺及河西等地所出北凉石塔,总结出中国新疆以东现存最早的佛教石窟模式——凉州模式。1991年,先生在《云冈石窟分期试论》的基础上,又提出了“云冈模式”,从而将“模式”概念进一步深化和发展。本次讲座何老师主要结合对宿先生论文的学习和自身工作经历,从基本含义、要素、形成背景、影响等方面,阐述对佛教考古“模式”概念的理解与思考。

图1:讲座现场

图1:讲座现场

一 “模式”的基本概念

在古典涵义中,“模式”意为事物的标准样式,如《魏书·源子恭传》中的“两京模式”。在现代意义中,“模式”一般指可以作为范本、模本、变本的式样。何利群老师认为,宿先生或受“两京模式”的启发,从古典涵义中引申出“模式”概念。

二 佛教考古“模式”的要素

何老师认为,“模式”的形成与发展,首先应该具备宿先生提出的三项先决条件,其一要考虑所在地域的政治经济地位,以及由此导致的人力、物力和财力的集聚程度;其二是最高统治阶层对佛教的态度,以及佛教思想的发展和经典传译情况;其三是与西域诸国及周边地区的交通和文化交流关系。其基本要素还应包括本土的原创性和一定范围内的影响力。所谓原创性,是指融合本土和外来各种文化因素及技术传统而形成的一种全新体系,其内容和形式应具有鲜明的时代特征和独树一帜的艺术风格。而影响力反映的是模式概念中的共同利用性和重复利用性,忽视影响力则容易以偏盖全,片面夸大了某些地方因素和特例,由此导致模式概念的滥用。自宿白先生提出“凉州模式”和“云冈模式”后,学界曾先后提出多种模式,如“龟兹模式”、“长安模式”、“青州模式”、“邺城模式”等,但哪些适用、哪些可归并,仍需长期持续讨论。

三 邺城考古发现及收获

何老师接着以邺城考古所获材料和认识,介绍了自己对“邺城模式”的理解。公元3-6世纪,邺城作为建安文学发祥地、多元文化碰撞地、都城规划肇始地和佛学弘传中兴地,在我国历史时期考古中占据重要地位。自2000年以后,中国社会科学院考古研究所在邺城遗址先后发掘了赵彭城北朝佛寺、核桃园北朝佛寺、北吴庄造像埋藏坑等。

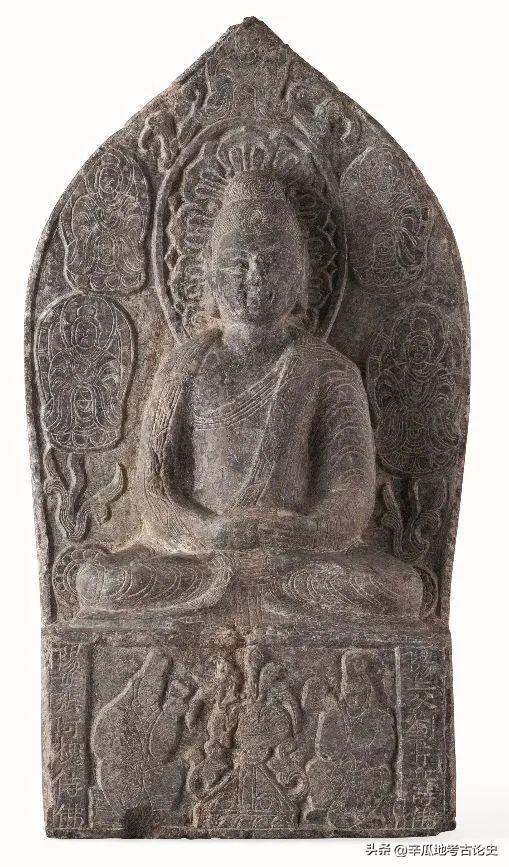

何老师详细介绍了各遗址发掘情况,并根据北吴庄造像,将邺城地区北朝时期佛教造像划分为四个阶段:第一阶段即北魏中后期,时代约当于公元5世纪末北魏孝文帝迁都洛阳(494年)前后,造像均为青石质,特征与同时期的云冈石窟一期和二期早段造像样式一致,如谭副造像和刘伯阳造像等;第二阶段为北魏后期-东魏前期,时代约当公元6世纪初至6世纪中叶之前,造像特征与6世纪初龙门石窟造像相近,反映的是北魏孝文帝迁都洛阳全面实行汉化政策后,摹仿南朝造像而出现的新样式,如法容造像、张雄造像等;第三阶段为东魏后期-北齐前期,时代相当于6世纪中叶,即东魏孝静帝武定初年至北齐文宣帝天保初年,造像样式主体延续前一阶段褒衣博带式的风格,但在细部发生了变化,如僧略造像等;第四阶段即北齐中后期,造像型式与前段相比发生了重大变化,常以透雕双树作为背屏,北齐新样式佛像为主尊,衬托以龙塔璎珞装饰,此类“龙树背龛式”造像在天保年以后广泛流行,是邺城地区北齐中后期佛教造像的典型样式,并对河北、河南、山西、山东等地造像产生了一定影响。

图2:刘伯阳造释迦像

图2:刘伯阳造释迦像

图3:法容造像

图3:法容造像

图4:僧略造释迦像

图4:僧略造释迦像

图5:北齐龙树背龛式造像

图5:北齐龙树背龛式造像

四 相关问题探索

何老师认为,邺城北齐时期发展出的新样式自成系统,且对周边区域产生了较大影响。更重要的是,佛教造像只是文化遗存的一部分,配合着政治体制、都城建设、墓葬制度、佛学传承以及相关工艺技巧,邺城形成了一个整体的文化面貌,对隋唐产生了持续广泛的影响。因此“邺城模式”是一个系统概念,佛教造像是其具象表现之一。

此外,邺城的造像产地和工匠系统也值得注意。早年的研究往往将邺城地区的白石造像归入定州系统,认为石材和工匠均源自曲阳。根据新发现的造像题记如“採匠京都”,及对小南海石窟附近石材的考察,可见与邺城造像一致的青石和白石,可初步推定邺城地区的造像应该在当地开采和制作。

最后,何利群老师就佛教考古模式概念在考古学文化上的定位问题进行了理论探讨。20世纪80年代,苏秉琦先生提出考古学文化的区、系、类型理论,指出区是块块,系是条条,类型是分支。佛教考古长期强调分区与分期研究,分区就是区系类型中“区”的问题,而分期则是通过类型学来解决,而“系”是将个体与整体的关系联系起来中间环节。何利群老师认为,宿白先生提出的“模式”概念介于分区和分期之间,其内涵接近于“系”。

《中国石窟寺中长期计划(2021-2035年)》提出建立科学、系统的时空框架与发展演变谱系是中国石窟寺考古的基础研究工作,这里的时空框架即分期与分区,发展谱系实际就是“模式”的范畴。对于佛教考古“模式”概念的思考有助于深化中国石窟寺考古学研究体系,进一步探索具有中国特色的石窟寺考古理论与方法。

眼下流行的网购并不是新词,先秦时人们已将买东西称“网购”

古代的“网购”本文倪方六“网购”是在电子商务基础上迅猛发展起来的一种新的交易方式,其实在中国古代也有“网购”,古汉字中的“买”与“卖”都与“网”字有直接关系,人们将买东西称为“以贝网物”……“买”与“卖”分别写作“買”、“賣”,是会意字,两个字里都有“罒”。这个罒其实是原始的“网”字,系出现最早的古汉字之一,东汉许慎《说文解字》称:“网,庖牺所结绳,以渔。”我要新鲜事2023-05-27 09:36:290003西沙群岛岛屿文物的分布特点——1996年西沙文物普查所见

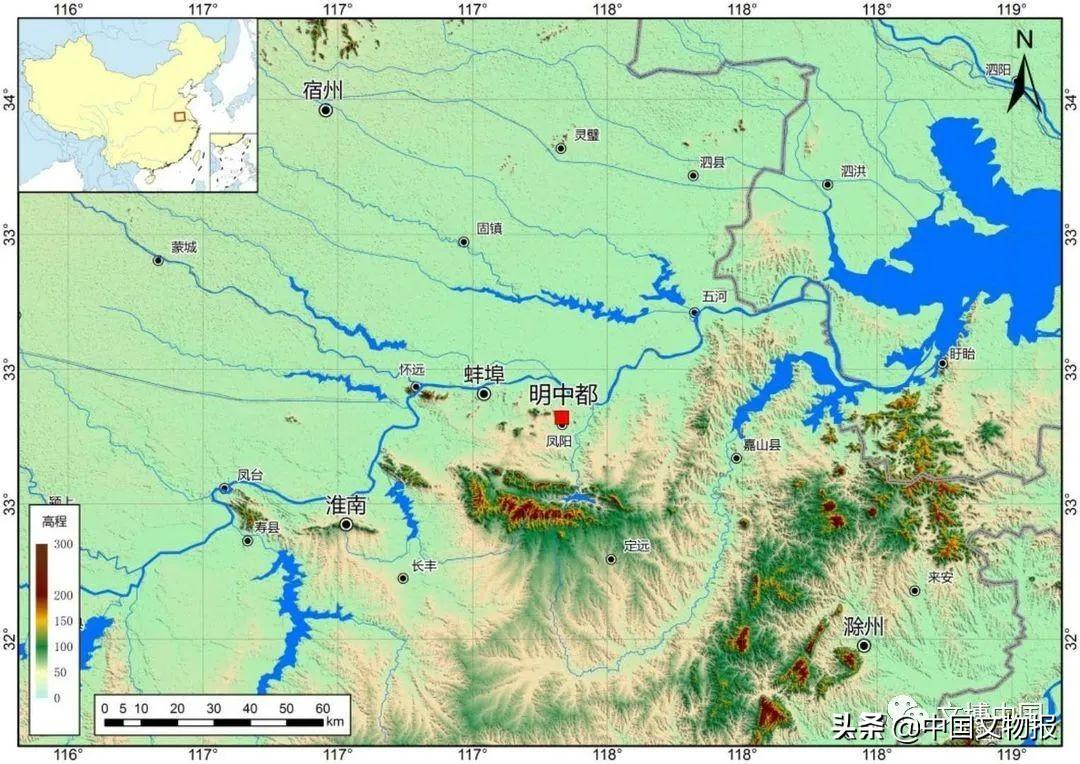

1996年,经国家文物局批准和组织,由海南省文化广播体育厅与中国历史博物馆共同牵头,联合组成了由中国历史博物馆水下考古学研究室、海南省文物保护管理办公室、海南省博物馆、广东省文物考古研究所等单位的14名考古专业人员和1名新华社记者参加的文物普查队,于同年4~5月对西沙群岛进行了全面的文物普查及水下考古调查。我要新鲜事2023-05-07 03:21:470001村民捡到50斤黄金 专家上门 劝说:这是文物 上交奖励200元

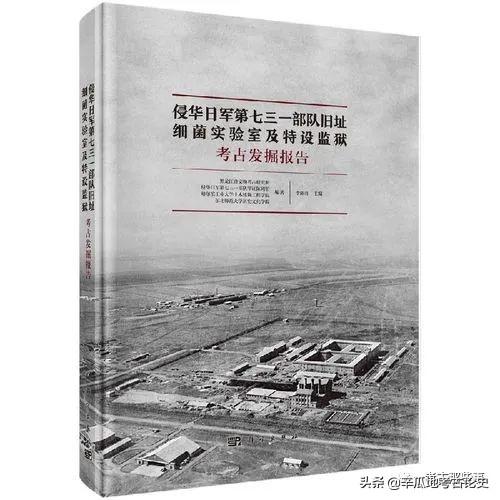

在我国古代历史上,铜币和银币是最为普遍的货币形式,而金币则使用较少。早在战国时期,楚国就开始制造金币,当时的金币以马蹄形和饼形为主。不过,后来黄金在制造金币时的应用逐渐减少,铜币和银币取而代之成为主流货币。我要新鲜事2023-07-11 21:08:030000考古人用一本考古报告,证实了日本的侵略事实

《侵华日军第七三一部队旧址细菌实验室及特设监狱遗址考古发掘报告》这是中国考古学史上的第一部日本侵华战争遗址考古报告在这里考古人发掘出了什么遗迹和遗物实证了日本的侵略历史!发掘情况介绍1945年8月,七三一部队败逃前夕,为了销毁罪证,隐瞒罪恶,炸毁了大部分建筑设施。我要新鲜事2023-05-29 17:48:050000