郭静云:虎方之地望考

【编者按】江西俗有吴头楚尾之说,这一说法有着悠久的历史渊源。大家都知道,东周时吴在东,楚在西。但是,郭静云教授发现,在更早的时代,楚在北而虎在南,虎实为吴的前身。在历史发展过程中,虎(吴)逐渐东迁,改变了楚吴关系的地理格局,北楚南吴变成为西楚东吴。相关考证,参见郭静云著:《天神与天地之道:巫觋信仰与传统思想渊源》(上海古籍出版社2016年4月)第七章“老虎帝国”。现摘其中第三节“地名和族名中的老虎形象”之第(三)小节从老虎形象的方国和族团:地望考之“1.虎方之地望考”(第378-384页)。摘发时个别古文字因技术原因未能显示,同时省略了参考文献。若欲了解,请参原书。

虎方的纪录最早出现在武丁晚期的卜辞里,即与殷商虎族和虎侯的纪录年代相近,但虎方是商王国边疆之外的另一国家,提及虎方的卜辞如下:

□□卜,争贞: 伐,衣于……餗王?十一月。

……贞:令望乘暨~hz1途虎方?十一月。

…… 其途虎方,告于大甲?十一月。

…… 其途虎方,告于丁?十一月。

…… 其途虎方,告于祖乙?十一月。

…… 虎方?十一月。 《合集》6667

笔者不认为,“途”字宜读为“除”,所以卜辞的意思是:十一月王令望乘暨 行到虎方。这应该是军事旅行,占卜了军事的胜败,并祈求祖先支持保祐、卜问可否出兵。

有关虎方地望问题,学界一致认为其位于殷商边疆以南,但具体的看法却有分歧。其中,丁山、岛邦男、钟柏生先生认为这是淮南地区的古国,或是周代所谓的淮夷之国[2];孙亚冰和林欢先生则认为:“虎方在今汉水以北,安陆、京山以南的地区。”[3]彭明瀚先生认为:“虎方的地望定在长江以南、南岭以北、鄱阳湖—赣江流域以西、洞庭湖—湘江流域以东……吴城文化和费家河类型商文化便是虎方的考古学文化。”[4]而吴志刚先生则更确定地将之连接到吴城文化:“虎形象作为装饰艺术母题是吴城文化一个显著的特点,除显然有某种特殊含义的伏鸟双尾虎外,新干大洋洲祭祀坑出土有虎形象的鼎达13件之多。吴城也出土过8件卧虎耳圆腹鼎。这在其他考古文化中都是少有的现象。能在重要礼器‘鼎’上广泛饰虎,显然虎的形象对吴城文化的族群有特殊意义。”

甲骨文中的虎方纪载仅见于武丁时代《合集》6667卜骨上。不过,北宋重和戊戌岁(1118年)时在湖北安州孝感县曾出土了西周早期中方鼎,在其铭文上亦有提到虎方,其文言曰:

隹(唯)王令南宫伐反虎方之年,王令中先省南或(国)。

中方鼎的年代,马承源视为昭王时期[7],此断代基本上无误。武丁时代虎方的“虎”字写成“虎方6667合集”,而中方鼎虎方的“虎”字写成“虎方2751集成”。虽然陈梦家先生提出字形有所差异,“与西周金文南宫中鼎‘伐反虎方’之虎不同。”[8]但学界均不认为此细微的差异牵涉到古国之别。

无论是武丁卜辞或中方鼎的铭文,都显示虎方的位置在商、周国家以南。像西周铭文以“某方”指称的例子很少,除了虎方之外,另有一例是鬼方[9],然而这二方国都见于商的甲骨文中,应该是西周沿用商代的指称。

孙亚冰和林欢先生认为,既然中方鼎出土在孝感,那么虎方的位置应离孝感不远,或在随州羊子山附近,不可能到湘江、赣江之远[10]。但这种理论较为薄弱,因在孝感出土铭文上的纪录,未必就只能表达其地望就在出土地点很近的情况,甲骨金文显示,殷周时期战争实际发生的距离未必那么近。因此,当时掌握汉北地区的周室贵族,可能有意图往外扩展自己的影响或掌握一些江南资源,亦有可能当时的商周政权需面对南方势力往北扩展,故而不得不采取某些防守措施。铭文说“伐反”的用词,可能代表当时的汉北地区正是南北势力的战线区,南方政权往北扩展势力,而周伐反,要固定、加强自己势力的南疆。

从空间的关系来看,从汉北地区到洞庭湖和鄱阳地区的距离相同、路途便利,因此彭明瀚先生所提出的范围,符合中方鼎的出土情况。在武丁晚期,商的领土范围应该最宽,以笔者浅见可能以汉江为西南境。位置接近汉口的盘龙城宫殿区,在第六、七期之间出现毁灭的痕迹,恰好相当于武丁时代,很可能与《诗‧商颂‧殷武》所言:“挞彼殷武,奋伐荆楚”有关[11]。而且,盘龙城被毁灭后,第七期恰好出现了很多北方的兵器等遗物,有可能与北来的殷人有关。是故,笔者认为,武丁晚期殷人掌握的领土到达汉口,而虎方国地理位置在此之南,是为江南。

根据目前考古资料,我们可以提出两个假设:第一是虎方位于湘江流域,曾经在岳阳、长沙宁乡、邵东县出土的青铜器(包括虎食人卣、虎纹铜钺、四虎铜镈等,如图百九二、皕廿二、皕廿三等)属于虎方国的礼器。第二是虎方位于赣江流域,吴城文化即是原称为“虎方”的古国网络。虎形的大礼器,实可以视为古国命名为“虎”的指标。宁乡虎食人卣揭示了崇高虎神为当时当地身份极高的神兽。荆州江北农场出土的西周早期虎尊(图皕廿一:3)也可以视为同一文化脉络的礼器,出土的地理范围也相符。虽然在吴城文化遗址出土的虎形礼器可以表达一个系统(图皕十二等),但湖南零散出土的虎形器不比江西少或差。

此外,笔者认为,虎方此一国家文明的发祥地究竟在何方的问题,可能离不开早期华南地区拜虎信仰的发祥地。从新石器以来,虎形的礼器普遍出现在两湖地区,并且,考古资料显示其来源乃位于湖南山林地带以高庙文化的后裔为代表;不过与此同时,凌家滩的虎形礼器亦说明了一件事:神虎的形象早已跨过了罗霄山脉,而从雪峰山脉、武陵山脉、南岭扩大到怀玉山、潜山山脉等范围广大的江南地区。因此,虽然从原始的发祥地来看,湖南似乎较为符合虎方所在之地的条件,但到了青铜时代早期,江西地区一样符合这个条件。所以我们不能武断的认定虎方就是位于这两地的其中之一,而仅能期待更多商周时期的地下材料出土,好让我们能更进一步地了解商周时代江南地区、不属商周的古国文明。

从吴城地望来说,新干离汉口距离较远,但顺着赣江,新干到九江之间的地区,可能都属于是古吴城文化网络。另外,汉口和吴城地区之间恰好有颇为关键的金属矿,对殷室和周室来说,为了掌握金属矿无疑值得发动战争。从殷周发动战争的目的来看,往洞庭湖湘江的战争,可能多有一些中方鼎所录“反伐”的意义,即掌握汉口核心据点,以及掌握其它一些资源。往鄱阳湖赣江的战争,虽不大可能涉及“反伐”,但有掌握金属矿的关键动机。换言之,从目前资料来看,洞庭湖湘江和鄱阳湖赣江,两地都有可能是虎方所在之地。

我们还可以采用一些古文字的线索,但此条线索依然仅能指出湖南和江西两个地方,而不能帮我们在两者之间做出选择。在古文字中,“吴”、“虞”两个字混用,一方面我们可以考虑,“虞”字即是从“吴”、“虎”,而“吴”和“虎”又是同音字,所以从古文字的角度来说,这三字的关系颇密切,或能补证支持虎方为吴城的假设。“吴”和“虞”互相假借使用,在传世和出土文献中,都属于常见的情况,如西周中期同簋[12]、免簠[13]、西周晚期四十二和四十三年~hz1鼎、~hz1盘、~hz1钟[14]、吴王姬鼎[15],都把“虞”写成“吴”;春秋时期吴国的吴王夫差盉,也将“吴”字当“虞”来用[16],郭店楚简《唐虞之道》也数次将虞舜的“虞”字写成“吴”字[17];传世文献中的文例也极多[18]。

在殷商和西周早期铭文中,曾发现数件吴主的器物均用“吴”字,如殷商时期吴鼎[19]、吴父癸鼎[20];西周早期吴盉[21]、吴盘[22]等,此外,班簋铭文有提:“王令吴白(伯)”的事情[23]。至于虞主的青铜器,则最突显的是西周早期虞侯~hz1簋,其铭文先提:“王令虞侯~hz1”,在后虞侯~hz1“乍(作)虞公父丁~hz2彝。”[24]该铭文表达,虞是周的诸侯国,同时虞侯的祖先也是本地首领虞公。虞侯~hz1簋出土于江苏镇江丹徒区大港街道的赵魏村烟墩,此地点位于长江的南岸,并非位于前文中所提及的地理范围里,反而更加偏东北,但此地自新石器晚期以来就属于长江中游和下游文化交界之区,也是吴国文化的东北角。铭文中以虞自称的侯,表达他认同和周王室的同盟及封建关系,但资料没有阐明虞侯世家的背景,且早期虞侯国的范围又不甚清楚,因此我们也不能肯定,虞侯~hz1簋出土的地点能代表其侯国的地望,所以一切资料仅供讨论,不能定论。

传世文献也有可供思考的线索,如《史记‧吴太伯世家》言:

吴太伯,太伯弟仲雍,皆周太王之子,而王季历之兄也。季历贤,而有圣子昌,太王欲立季历以及昌,于是太佰、仲雍二人乃奔荆蛮,文身断发,示不可用,以避季历。季历果立,是为王季,而昌为文王。太伯之奔荆蛮,自号句吴。荆蛮义之,从而归之千余家,立为吴太伯。……是时周武王克殷,求太伯、仲雍之后,得周章。周章已君吴,因而封之。乃封周章弟虞仲于周之北故夏虚,是为虞仲,列为诸侯。……自太伯作吴,五世而武王克殷,封其后为二:其一虞,在中国;其一吴,在夷蛮。十二世而晋灭中国之虞。中国之虞灭二世,而夷蛮之吴兴。[25]

司马迁所载的传说,或许与虞侯~hz1簋的铭文所表达的事情相关,即显示出西周中期周和吴的关系;或在古代吴城的北疆上,周王室建设了吴(虞)侯国,以南、北之“虞”的分别,画上了周室影响范围的南北之线;又或者,春秋时期晋吴之间的关系,即奠基于此背景之上。

不过,传世文献的纪录也使我们怀疑:不只有一个古国以虞为国名,且年代早晚之间有许多变数。后期传世文献载有西虞、东虞等数国。如《管子‧小匡》曰:“西服流沙、西虞,而秦戎始从。……桓公曰:‘呈乘车之会三,兵车之会六,九合诸侯,一匡天下,北至于孤竹、山戎、秽貉、拘秦夏。西至流沙、西虞。南至吴、越、巴、~hz1柯、~hz2、不庾、雕题、黑齿,荆夷之国。莫违寡人之命,而中国卑我。昔三代之受命者,其异于此乎?’”尹知章注:“西虞,国名。”[26]《穆天子传》言:“十虞:东虞曰兔台,西虞曰栎丘,南虞曰□富丘,北虞曰相其,禦虞曰□来,十虞所。……天子命之为柙而畜之东虞,是为虎牢。(‘虞’张耘先生改作‘虢’)”[27]东、南、西、北虞地的纪录似乎表示国疆的概念。以上使笔者推想一个问题:此与护疆的虎神信仰是否有关系?文献纪载零散,涵盖许多时间上的变量,所以该问题难以回答。在后来的文献中,也出现很多同名的地名,以及从“虎”的“虢”与“虞”的混淆等,这些问题更造成了许多地望无法辨认的情况。

“虎”和“虞”的关连性,同时亦可成为支持虎方为湘江流域的假设之原因,是在传世文献中,“虞”为舜帝的朝号,而舜又被称为湘君,指涉湘江的地域范围。虽然后期对传世文献的诠释经常把舜的活动地解释成河南、山西地区,但笔者认为,这样的情况隐藏着后期神话遭到人为修改,以及涉及到殷周以来统治中心位于黄河流域的因素,并更加表达东汉以来以洛阳为天下中心的意识形态,所以纪载过去历史时便把殷周以来的统治中心连接到纪录者的国家中心。从文献中所透露出的,少数和正统历史不相符的痕迹,包括舜为湘君的说法也在内,可能都恰好保留原来的传说意义。

《史记•秦始皇本纪》曰:“三十七年十月癸丑,始皇出游……行至云梦,望祀虞舜于九疑山。”《正义》引《括地志》云:“九疑山在永州唐兴县东南一百里。皇览冢墓记云舜冢在零陵郡营浦县九疑山。”[28]《汉书》亦描述武帝在元封五年“望祀虞舜于九嶷。”[29]湖南永州宁远县迄今被传为舜陵之地。这也是将虞舜之地连接到湘江流域的痕迹。此线索及直接将湘江流域称为“虞”之地,在讨论虎国的源地亦值得参考。

换言之,所有的资料给我们指出湘江、赣江的地域,但不能让我们选择其中之一为最有可能的范围。《春秋左传‧哀公‧四年》载:“夏。楚人既克夷虎,乃谋北方。”李学勤先生认为,“夷虎”即是商周虎方先民;根据《春秋左传‧哀公‧四年》这一条文献所言,虎方之地不在荆楚之北[30]。虎方为湖南地区的国家可能性很大,只是可惜没有材料能够提供绝对的答案。

有关长江中游青铜文化遗址,学界视之为独立邦国,并各有文化特色,如张玉石先生认为,湖北盘龙城,江西吴城、新干,湖南湘鄂地区宁乡、岳阳等遗址,各有自身的产生和发展历史,同时与中原文明交往亲密。在这三个江南文明中,湘鄂地区代表荆楚早期文明[31]。也有学者们将这三者看作荆楚文明的三个发展阶段。如傅聚良先生认为盘龙城、吴城、宁乡遗址具有传承关系,可代表荆楚文化的形成与发展[32]。从虎方的古国来思考“荊楚文明”的问题说,可能存在一些多元和演化的情形,以及北楚南楚的区分等问题。就空间而言,代表北楚文化的盘龙城、云梦、孝感、岳阳地区青铜时代早期城址的时代最早,殷商时期盘龙城被灭掉,并且盘龙城文化中老虎形象的礼器很少,虽然可以代表南楚的宁乡炭河里城址中有许多青铜器与盘龙城应有传承关系,但虎食人卣和其它几件该地所出的早期铜器风格明显不同。吴城文化的年代应该在相当于盘龙城四期以后到殷商,但比宁乡早,其礼器的风格相当独特,对老虎的崇拜也和宁乡一致。所以这三个文化关系有同有异,需要更多出土材料,才能厘清其间关系。

不过以笔者浅见,现有的虎神崇拜线索、甲骨金文的纪录、传世文献中零散的痕迹,均可以支持彭明瀚先生的看法:虎方的地望应在长江以南、南岭以北、鄱阳湖——赣江流域以西、洞庭湖——湘江流域以东,可能也是湖南地区的古国或古城文明的网络,或者是吴城文明的总称、虎国的国名(有可能在历史上曾被改成虞国),或表达“虞”和“吴”字的关系,又或者涉及到虞舜的神话。湖南地区对虞舜的传说极多,可以作为用来间接地补正虎国其源在湖南地区的参考,然而却难以确定实际位置。再进一步思考,虎方未必只是一个小国而已,虎方可能是一个相对殷或周的大型的南方古国网络:华北以殷周,江南以虎方,而湘江和赣江流域的古城都是虎方此网络下之属国。

并且从零散考古资料可以推论:整个广大的江南地区崇拜老虎的传统,乃是源自于蜿蜒逶迤的江南山脉中古老游猎族群的精神文化。本传统的发祥地范围,是从武陵到罗霄,或许亦到达武夷山脉,时代则是从新石器时代晚期开始,便可见其逐渐形成。到了青铜时代早期,崇拜老虎的族群影响了石家河时代(尧舜夏禹)的国家精神文化;甚至有可能,在石家河中晚期,拜虎的江南山地族群下到平原,猎民亦成为石家河国家网络统治体系的组成部分。到了商周时期,在长江中游的江南地区,或许也曾存在着此一族团的力量扩展,并以湖南、江西为主要的范围,甚至从其北界跨到湖北、江苏、安徽。而这个古国网络,在商周甲骨金文中被称之为“虎方”,从时间的脉络来看,赣江流域的虎方遗迹偏早,湘江流域的虎方遗迹偏晚,两者交界大约在殷墟二期,据此或许可以推论,大约在殷墟二期时虎方的古国网络经历过政变,政权中心区从赣中西移到湘中,不过因为资料太少只能作假设性的判断。参与虎方网络的古国统治者,应该来自赣湘山地,从游猎的生活方式,逐步发展出石器和玉器加工业、铸铜业,并学习制造青铜兵器,因此获得并藉以维持其统治者身分。

虎方古国网络应该是吴国的前身,但是春秋时代楚吴之间一西一东的地理关系应该是漫长历史演化的结果,而早商时期楚和吴(即汤商和虎)的地理关系为楚商在北,而虎在南,这一情况从赣北与赣中文化差异可以看到。早商时期赣西北铜矿由盘龙城文化掌握,属于是楚商的舞台(本文第五章在讨论神纹的发祥地时已谈及此问题),而赣中为虎(吴)之古国集团的舞台。从吴城文化的发展来说,笔者认为它基于约两千年一脉相承的发展,从拾年山文化起,部分游猎族群下到赣中平原定居,发展稻作[33],以及其他定居的生计。从新石器晚期时代的拾年山文化下层开始,赣中地区一脉相承地发展,经过樊城堆文化而进入吴城文化阶段。

该地区的发展基于何种经济优势?笔者赞同李昆教授所提出的假设,赣中地区的盐矿成为本地经济兴盛之基础。赣中地区盐矿的开采条件便利,而李昆教授视为用作晒盐工具的属樊城堆文化、吴城文化特有且常见的器物,最早可以追溯到拾山年文化二期,本地最早的定居文化,时代约从距今5000年起,而距今4500年以后高三足盘的其型状定型与成为普遍[34];虽然李昆教授还没有书面发表自己的假设,但这一观点值得非常详细地研究。除了说明早期吴国经济生活之外,它能够帮我们理解何故吴城文化群城的性质似军城,就是因为它们不是农耕合作而形成的联合城邦古国,而是贸易竞争的措施;又能够说明何故吴城文化有那么多兵器,这是因为地下盐矿原料贸易的竞争,而造成发展兵器的需求,此乃春秋时代吴国所造一流兵器的源头。此外盐业经济能够帮助我们理解,何故离铜矿较远的赣中平原,能够掌握那么多铜料,制造那么多精美的青铜器,这应该是早期吴与楚之间盐铜贸易的缘故:赣西北铜矿最初由楚文明中的商朝掌握,而经过盐铜贸易的发展,吴城文化也能大量获得铜料,制造礼器和兵器。

吴城文化的兴盛先见于赣江西岸,这应该也反映出,吴城文化中虎国贵族之所以兴起,是因为他们与盘龙城文化的商王国有盐铜贸易关系,由此而使赣江西岸的人们能够掌握更好的贸易路线。但是经济扩展、竞争激烈,导致部分贵族已没有生活空间,只能开拓赣江东岸的盐矿,因此赣江东岸的遗迹,如牛头城、新干大洋洲祭祀坑均比赣江西岸的吴城晚。殷商时期楚商的势力被毁灭,这自然影响到与楚商有贸易关系的一方的势力,掌握与楚商王国贸易的虎方贵族,在盘龙城的贵族战败时应该也变弱,而同时新的贵族变强。这种历史的变迁还需要非常详细地研究,才能够了解,目前以上所述只是研究问题而已,并不属研究成果。

最后一个有关虎方空间演化的问题,应该也基于盐矿和铜矿经济以及影响力最大的楚商被殷商攻击而打败的历史。殷商王室打败楚商以后不能象楚商一样直接掌握铜矿,其原因在于,只有建都在铜矿附近的王国才能直接掌握铜矿。但是,如果殷商王室居于盘龙城,他们很快就会失去其主要的政权基础:即用马车战争的能力。因此殷商王族自然选择通过侯国的军队掌握铜矿,而自己仍然建都于安阳。所以,盘龙城七期的贵族应该与殷商有联盟或当诸侯国的关系。但是通过此般间接控制,并不能安全而稳定地掌握经济价值极高的金属矿。因此我们可以发现,殷商时期虎方有更加发展兴盛的趋势。

首先从铜岭古矿遗址来看,这已不象时代更早的荞麦岭古矿遗址那样,纯粹为盘龙城文化的遗迹,很多器物反而与吴城接近,这应该表明有一部分虎方的贵族往北发展而占领金属矿。其次,湘中地区在早商时期,因为获得不了铜料而显得落后,但殷商时期楚商的势力弱,所以湘中也能直接获得铜料而快速发展势力。因为这一系列变化,盐铜贸易的重要性也下降,可能有部分虎方贵族放弃参加掌握盐矿的竞争,而往湘中发展,同时可能有部分盘龙城的贵族和技术人员也往南迁移,湘中地区的青铜文化由此而迅速崛起。从现有的零散资料大致复原出的虎方历史可能如此,希望两湖与江西将来有进一步的详细发掘,能够提供更完整的资料了解历史的空白。

不过据上所述,甲骨文中不仅有虎方这一江南之国,同时也有“虎”族名和侯名,并且都出现在武丁晚期的卜辞中。这三者之间有什么关系?一个可能性是三者同源:殷商时虎方是殷商以南的大国,殷商政权与虎方有各种来往,不仅是战争而已,如有些虎方的贵族可能是自愿来殷商,结亲并加入殷商王族的族团,又接受了侯的爵位。这种可能性可以奠基于南北政权的复杂关系,其初步联合及同化的趋势:武丁时期的殷墟王级遗址中出现大量南方风格的器物(如妇好墓为例),是该趋势的表现。

但是相反地,殷商文明老虎的形象并非一元:既有华南虎,亦有东北虎;虎方国之虎无疑代表南方文化,而殷商王族族团的虎族可能是东北方猎人的传统。从虎方的资料很难判定,虎方曾经作过殷商的诸侯国,因此虎侯的侯国应该与虎方不相干。殷商文明中老虎形象的来源既有南亦有北,殷商以虎为名的族群因此可能源自南和北不同区域,与殷商王族关系亲密的虎族和虎侯则代表东北山区的猎人来源,华北殷周政权所攻击的虎方以与其不同的文化表现,呈现了华南古文明的脉络。

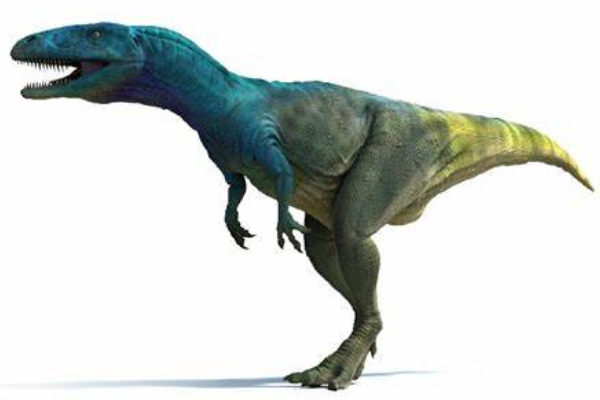

中型食肉恐龙:迪布勒伊洛龙 活于1.67亿年前(仅发现颅骨)

迪布勒伊洛龙诞生于1.67亿年前的侏罗纪中期,属于中型食肉恐龙,它是兽脚亚目中的斑龙科,第一批化石是在02年于法国发现的,也是两后足进行直立行走,所以前肢比较短小,但是这次的化石并不完整,只有简简单单的一个头骨,所以人们目前对它还并不了解。迪布勒伊洛龙的历史来源我要新鲜事2023-05-08 08:15:000000兵马俑本来的颜色是怎么样的,彩色的(氧化后消失了)

大家对兵马俑颜色的认知应该都是土灰色,因为我们所看到的兵马俑一直都是土灰色。但并不是这样,兵马俑原本是有颜色的,并不是我们后来看到的土灰色。那兵马俑本来的颜色是怎么样的呢?今天小编就带大家一起去探究一下。兵马俑本来的颜色是怎么样的我要新鲜事2023-05-11 02:40:520000明朝古墓被盗九次 专家进去后却一脸狂喜(遗留宝贝)

朱元璋儿子的墓里两个青梅花瓶价值上亿。大家都知道是明太祖朱元璋创建了藩王制度,他将自己的儿子分配到全国各地,光是湖北地区就曾经有过五位的藩王,藩王之一的朱栋就埋葬在了湖北。据说,这座墓的规模是很大,里面陪葬了许多奇珍异宝,因此这座墓成为了盗墓贼觊觎的对象。多次被盗我要新鲜事2023-02-23 16:36:360000武夏:山西省隋唐考古的发现与研究

山西省在隋唐时期处于非常重要的地位,隋炀帝曾受封为晋王,李唐王朝从此起兵。山西为唐基业所在,太原被封为北都。相应地,山西省在隋唐时期遗留下了丰富的物质文化,近年来随着考古工作的大量展开,山西省隋唐考古又有了很多重要的发现。笔者在前人研究的基础上,以遗址、墓葬、宗教遗存、手工业为主线,系统梳理了建国后至今山西隋唐考古的发现与研究。一、遗址的发现与研究0000