于薇:西周政治地理结构—过程对中国历史的塑造

晁福林师曾指出:

从我国古代政治结构发展演变进程看,分封制的意义在于它是联结方国联盟制和君主郡县制的关键。(晁福林师: 《先秦社会形态研究》,第403页。)

分封制是西周政治的基本框架,虽然在中国历史上真正存在和发挥作用的时间主要就是有周一代,可没有这种制度,就无法实现数千年方国联盟向数千年郡县制帝国的过渡。“封国”与“王畿”共同组成西周国家;王畿以外的空间发展,封国是主要载体。在西周“王畿—封国”组合型的国家内,天子与各封国的关系由合作向统治发展,各政治单元由松散分布向成区连片发展,管理方式上由贵族组织属民的封邑向官吏统治编户齐民的郡县发展。这是各尺度区域的社会属性都在不断强化的趋势,这些结果塑造了以后数千年中国历史。

西周政治地理的结构—过程,是以流域为基础,以交通线为主干,发展出一定政治、社会特征的过程。这一过程也同时使西周王朝培育出有别于前代的“姬周型制度”。而周王朝的制度,则深刻影响和塑造了其后中国历史各王朝的制度模型和思想资源。从封国徙封现象的普遍程度、涉及地域的广阔程度看,西周疆域不仅是活态的,而且相比后世郡县,西周各政治单元在空间上甚至可以说是高度动态的。在理解西周历史时,注重其政治地理方面某种程度的“流动性”,能够为深入了解西周制度提供一种可能性。

经历了王朝发展,受封国徙封影响,西周政治疆域内先后发展起小东、大东、畿南、南阳四个区。同时,王朝疆域内还有徙封现象不突出,但在政治地理架构中相当重要的王畿、晋南两个区。这些区,与流域相呼应,可以作为分析西周政治的地理单元。到春秋时,詹桓伯回顾西周疆土,言于晋人曰:“我自夏以后稷,魏、骀、芮、岐、毕,吾西土也。及武王克商,薄姑、商奄,吾东土也,巴、濮、楚、邓,吾南土也,肃慎、燕、亳,吾北土也。”(杜预注,孔颖达疏: 《春秋左传正义》卷45,昭公九年,第2056页。)这是经历了两百多年的发展,到西周末年形成的王朝政治疆域。在詹桓伯的叙述中,西周的疆域,在四个方向上都各自形成了一片区域,即“四土”。

“四土”是一种观念。刘绪老师在《西周疆至的考古学考察》中指出了周代“四土”地理观念的发展过程。周人灭商之前,地理观念中“西土基本上在现在的陕西关中以西一带,往东出了陕西不远就是洛阳,叫作东国洛”。天下只有东西二分。克商以后,在周人的观念中,“西面仍然是它的西土,但洛阳已不是原来灭商之前的东国了,而是中土,叫作‘中国’,实际上当时的中国就是以洛阳为中心的。西面原来的老家是西土。同时还有北土、东土和南土。这在文献里都有记载”。(刘绪老师: 《西周疆至的考古学考察(上)》,“爱考古”公众号,2019年10月25日,https://mp.weixin.qq.com/s/do473R6eba7gOgi9oN8g。)“四土”观念的形成,显然是西周政治地理发展的结果,“四土”观念下,西周政治疆域具有了清晰的范围。同时,“四土”也是实在的分区办法,“王畿—四土”是西周王朝基本的政治地理架构。而这种在空间上清晰简单的形态,是由前述诸区域组合而成的。王畿、晋南、小东、大东、畿南、南阳,是西周疆土六大单元。

这六大单元,与自然地理的“流域”之间则呈现出相当程度的对应关系。从自然地理的角度,流域是最基本的地理单元,也是原发性的区域单位。流域原本只有自然属性,随着王朝政治的发展,流域不断与人文要素相呼应,共同塑造西周时期具有相对成熟而稳定社会属性的一些“区域”: 王畿、小东、大东、畿南。

黄河是华夏地区的干流,也是从流域角度分析西周政治地理结构—过程的逻辑主线,西周各区域的发展进程主要就是依托黄河干、支流流域展开的。对于西周政治地理问题的研究,黄河中游是最关键的,主要支流都集中在这个河段,在西周时期,区域内已经不仅有天然河道,人工河道也已经发展起来,涉及的问题最为复杂。黄河中游之外,汉水流域是相当关键的。汉水虽然是长江的支流,但经过西周政治地理进程,整个区域与黄河中游的整合度相当高。还有一条重要的河流是淮河,淮河流域西周的政治地理进程,从现象层面是最显著的,但相对于黄河中游各支流流域,其历史进程的展开还不够充分。而长江干流,在西周时期,还仅仅是空间问题发展的趋势,并非主导。这些流域,与王畿、小东、大东、畿南几大区域相呼应,支撑起西周政治地理结构“王畿—封国”的大框架。

在封国发展过程中,交通线是最重要的人文要素,交通具有整合和塑造区域的能力。华夏地区的早期交通线,主干基本沿黄河中游干支流河道及分水岭展开,(史念海: 《春秋以前的交通道路》,《中国历史地理论丛》1990年第3期,第5—37页。史念海:《春秋时代的交通道路》,《人文杂志》1960年第3期,第59—66页。史念海:《战国时代的交通道路》,《中国历史地理论丛》1991年第1期,第19—57页。)所以各流域与各区域能够显示出很高的对应度。区域内交通网络的形态,重要交通节点、关键路段,也能帮助理解各区域在西周王朝政治、经济体系中的位置和功能。

泾、渭、伊、洛间的狭长王畿,与河济包夹的小东、淮泗润泽的大东、颍汝联络的汉淮、汾汉串联的南阳,共同构成西周“王畿—封国”的组合型国家政治地理特性。周天子治下广阔领土内的这些河流,区隔着一定空间,但也联系着更多空间。而几个后世衍生出鲜明特征的区域,则在西周王朝的政治实践和地理的天然规律双重影响下迈出了发展的第一步。四大综合区域,组合成西周“王畿—封国”的基本空间结构,在运行过程中,孕育出了“姬周型制度”。这些区域和制度,是以后历代王朝疆域空间与典章制度的根源。西周政治地理结构—过程的诸项成果,深刻塑造了中国古代王朝历史。

在姬周型制度没落、蜕变的战国时代,华夏地理文献经典——《禹贡》成文。在《禹贡》体系内,三代疆土以山、河为界划分为“九州”。“九州”的重心也是黄河中下游及黄淮之间,各州的轮廓与西周各区呈现一定程度的对应。雍州与宗周王畿、豫州与成周王畿、兖州冀州与“小东”地区、荆州与“南阳”,主体部分甚至对应得相当直接。而兖、青、徐、扬四州的连接地带与“大东”,豫州、扬州的连接地带与“畿南”,也都呈现出一定对应关系。《禹贡》九州内皆有河流,甚至可以将诸州理解为这些河流之流域。冀州以汾水、黄河为重,兖州内以济水和黄河为重,(北流黄河。)青州以淄水、潍水为重,徐州以淮河为重,扬州以淮河及江水为重,荆州以汉水为重,豫州以洛水为重,雍州以渭水为重,梁州以黑水为重。文献中的“九州”,有现实素材,也有理想设计,呈现出一种介于西周“区域”与秦汉“政区”的中间状态。

《禹贡》“凡九州之末,皆言贡道”,(胡渭: 《禹贡锥指》卷2“岛夷皮服,夹右碣石入于河”条,第59页。)对各州的交通干线都有记述。言雍州贡道为:“浮于积石,至于龙门、西河,会于渭汭。”豫州贡道:“浮于洛,达于河。”兖州贡道:“浮于济漯,达于河。”冀州贡道:“岛夷皮服,夹右碣石,入于河。”青州贡道:“浮于汶,达于济。”徐州贡道:“浮于淮、泗,达于河。”荆州贡道:“浮于江、沱、潜、汉,逾于洛,至于南河。”扬州贡道:“沿于江、海,达于淮、泗。”(孔安国传,孔颖达疏: 《尚书正义》卷6《禹贡》,第147—150页。本文讨论问题区域不涉及梁州,故不列梁州贡道。)《禹贡》九州贡道突出特点是水路交通网。而其他文献系统所见西周各区域交通线主要是马车、行人使用的陆路交通线。《禹贡》汇入黄河的九州贡道,是赋税土贡运道、物资流通网络。西周各区以宗周成周和随为交通枢纽的陆路交通网,是奉行“国之大事,在祀与戎”的天子、贵族征伐、会盟、巡行四方,实现权力的道路。《禹贡》的交通结构,与西周交通网之间的联系和区别,当中有时代发展造成的区别,也存在着功能的差异。

《禹贡》是西周政治地理结构—过程影响下的文本,也可以作为反观西周区域发展历史过程的依据。将黄河长江八条主要支流的流域、西周带有社会属性的四个“区域”及《禹贡》“九州”中的八个州域综合在一起,可以看到西周政治地理整体结构的主要框架,也能够看到西周政治地理发展过程的基本节奏。

…………

以下三个方面的认识可作为本研究的概括,并为西周政治地理问题的探索提供进一步话题:

第一,封国是西周政治的基本单元。封国在空间上是动态的,成康、昭穆、孝夷、宣幽四个时期,是西周封国地理发展的关键阶段。同姓、异姓、庶姓是西周封国的基本分类,三类封国在政治地理的功能上分别侧重于农业、交通和资源。西周王朝最初以与天子的血缘亲疏形成的礼制差别作为封国权力大小的区分原则。经过两百多年的运行,礼制等级仍然存在,军事、经济实力及与周边其他封国关系也成为封国在王朝中政治地位的重要影响因素。在一些封国集中的地区,各国因为地利之便建立了紧密联系,一些封国成为区域主导者,地缘要素对于政治活动的影响越来越明显。这一趋势,是春秋“五霸”这类区域霸主出现并在不同区域轮替现象的前因。

第二,西周王朝的政治地理空间,经历了克商后和东征后两个大的发展阶段,在商代政治地理格局的底图上,发展出若干西周政治地理区域。经过克商后的分封,商末的五个区域演变为武王阶段的八个小区域,这些小区域的分布集中在黄河中游,且看不出比较完整的结构。经过了东征后的封国徙封,这八个小区域逐渐衍进为六大区域,地理范围覆盖了淮河流域和长江中游,并呈现出比较清晰的“王畿—四土”结构。在周王朝的政治地理空间内,宗周、成周、随三个聚集型大邑是重要支点,交通干线在这三个大邑之间展开,并延展成交通网络,连接着各个封国,成为西周政治地理结构的骨骼。

第三,西周王畿与封国的发展,孕育出区别于商王朝的“姬周型制度”。这套制度的一个核心就在于分封。西周分封的突出特点是封国的流动性,相比西汉初年诸王国,西周封国始终处于变动、拓殖的过程,并在这种“军事殖民”过程中培育出了国野制,而这一制度是“姬周型制度”在封国方面的核心特点。

封国徙封在西周看起来是常态,这种基本政治单元在王朝发展中呈现出一种流动性。因为习惯于秦汉大一统郡县长官、编户、治所、辖域都固定在一个地点上,以往研究对于西周王朝与秦之间区别的认识不够全面,尤其是在空间问题方面。以“姬周型制度”为主导的西周王朝,政治疆域是动态的,不仅骨骼、轮廓在消长,各个单元的地点位置也都处在变动之中。我们需要在这种状态下思考“王畿—封国”结构运行的法则问题。

在本书的论述中,周代的政治疆域在不同阶段被分成不同数量的区。这种分区,当然更多的是一种分析方法。从实际状态看,区域是始终处于动态过程中的,区域不可能有平滑的边缘,西周的各个区域甚至未必有如后世那样比较均质的内涵。西周的区域是一些聚落点状分布的一定范围。西周政治空间复杂多元,不同区域间的差别,不仅是族群的、政体的,甚至是社会发展阶段的。理解西周“王畿—封国”结构的运行法则需要多元视角,在诸多视角中,一个最重要的就是“流动性”。

日本学者松井嘉德曾经对西周王朝统治方式的“流动性”进行过专门论述,在他看来,西周的权力状态是,周王室经过封建在空间上将“分族结构”扩展出传统生活区域,形成了“王畿—封国”的形态。“周王朝通过周王向‘四方’遹省、巡游‘周邦’内部的‘都城’而获得了统治秩序,同时也通过分散居住在那些地方诸氏族的血缘关系,维持了收敛于周王的向心力。”([日] 松井嘉德《周代国制の研究》,正文第71页。)也就是说,周天子主要是依靠一种大流动性的办法对各级封君进行直接控制,而不是传统认识中那种固定在王都内、借助王朝卿士遥控的方式。松井氏认为,邠京是周天子在起源之地的都邑,岐周是周天子在隆兴之地的都邑,宗周则是周天子为东出翦商营建的都邑,成周是周天子领有天下后在故土之外营造的都邑,天子巡行的主要路线就是由这几个大节点串联起来的。([日] 松井嘉德《周代国制の研究》,正文第67—68页。)

虽然还需要更多的实证支持,但松井氏此说确实可以推进对西周王权运作实态的认识。周天子与秦汉以后大一统帝国皇帝的日常行政形式很可能不同。秦汉以后大一统时期的皇帝,往往常年居住于唯一都城内,通过层级化的郡县系统及对应的官员行使权力,以定居的状态进行统治。而西周天子行使王权的办法则是“流动”的。不过,随着封国在地权力的稳定和王畿地理范围的明确,天子直接行使权力的范围可能逐渐被固化于王畿之内。在不同时间到不同王都居住、施政,是北方族群常见的统治方式。以往因为对周人为农业族群的普遍认识,对天子在畿内的行权形式自然形成了定居、定点的印象,对此其实并没有进行过更多的反思和讨论。在商代的研究中,沿交通线、据点式的控制方式广泛存在,这一点已经为学界接受。而周天子在王畿之内的控制方式也在一定程度上呈现这种状态,但在既有西周的政治史和历史地理研究中还未能充分揭示。

不过近年来已有一些新出版的专著开始涉及相关问题,其中雷晋豪的《周道: 封建时代的官道》注意到周代政治具有“移动性”的特点,希望综合考虑“路”“车”“人”三个相互关联的交通要素来理解这一问题。他将文献中的“周道”界定为周代的官道,首先讨论周代马车的性能与“周道”的关联性,之后考证了八条“周道”的地理位置,最后综合讨论了周代政治中“移动性”的来源与特质。雷晋豪将“周道”的形成置于周初东进的过程中考察,同时又兼顾“周道”在贵族社会中呈现的等级性,虽然是从交通的角度出发,但实际上讨论已经深入到了“移动性”这类属于制度特征层面的问题。(雷晋豪: 《周道: 封建时代的官道》,北京: 社会科学文献出版社,2011年。)李凯的《先秦巡狩研究》则全面梳理了出土文献,与传世文献互证,整理、分析了先秦时期很有特点的“巡狩”现象,研究中引入了“地方治理”的视角,阐发了他对巡狩活动在中国早期国家形成过程中功能的认识。其中“周夷王‘烹齐哀公于鼎’事件反映的西周巡狩行为”“《晋侯苏编钟》所见的厉王巡狩行为”“商周时期王者巡狩征伐的后勤供应问题”等一些讨论,已经触及了周天子王权行使方式的流动性特征。(李凯: 《先秦巡狩研究》,北京: 北京师范大学出版社,2017年。)这两项研究是除了松井嘉德研究之外,理解这一问题时要重视的成果。

在西周流动型的王权行使方式下,交通线在西周政治地理的发展中的角色必然十分凸显。权力在空间中的运行、各权力单元之间的联系与整合,都直接依托交通线。理解西周封国政治地理时,如果“流动型”的权力行使方式可以作为逻辑的基本支撑点之一,那么交通网络就应该是维持“王畿—封国”结构运行的基础。“流域”内涵的社会要素中也包括交通线。西周王朝的交通网络,不仅包括陆路,也包含水路,而且陆路交通线也多沿河流展开。天子巡狩、封国徙封、会同、征伐都依托交通线,同时也在塑造交通网络中的道路和节点。国家权力通过交通线注入各个流域,流域也由单纯的地理单元发展为政治单元,流域之间则由于王朝的运转和国族的流动联系日益密切。经过这样的过程,原本分散的、“族地域”属性的各个流域被整合在一起,中国历代王朝政治疆域的基本空间渐渐被塑造出来。可以说,西周王朝政治疆域的确立过程,也就是流域间地缘关系的建立过程,而周人在权力实现方式上有些区别于华夏传统的“流动性”,是促动这种联系与融合的条件。

总的来看,西周时代权力“流动性”的问题,不仅涉及现象层面,更深入到性质层面。松井嘉德认为周天子维持的是一个“移动秩序”,并从这个角度将周王朝的地域称为“领域”。他这样阐述: 周王朝的整个统治领域为包括夷狄“邦”在内的“四方”(“四国”或“万邦”),同时通过“周邦”而连接于“王家”“王位”“王身”。因文王受命、武王克殷而体现了正统性的周王作为秩序的核心、源泉,王朝统治了这“王身—王位—王家—周邦—四方”的领域。表现为“我心及四方”的周王的统治意识,通过王命下达、“四方”(“万邦”)受命得以实现,对于叛乱等王朝秩序的动摇,周王通过“遹省”等军事行动巡游“四方”之地,以图恢复其政治秩序。([日] 松井嘉德 《周代国制の研究》,附录第67页。)从某种角度看,在西周,不仅封国可以被视作一个空间过程,王畿也可以,王权与君权,同样也可以被视作空间过程。这一段内容,可以看作是“姬周型制度”在“天子—诸侯(封君)”之间政治秩序的独特内容,也可以看作是分区研究之后,如何从整体上理解西周王朝地理空间的一个提示。

在古代国家政治地理问题研究中,始终需要面对一个与现代国家不同的问题,即古代国家的边界有着显著的不确定性,领土界线模糊。对这种现象,学者希望在研究中尽量找到分寸适当的概念来加以阐述。谭其骧、葛剑雄都在讨论“疆域”概念时强调古代“疆域”与现代“领土”的区别。(谭其骧: 《中国历史地图集》“前言”,北京:中国地图出版社,1982年。葛剑雄:《中国历代疆域的变迁》,北京:商务印书馆,1997年,第7—11页。)古代的特殊性在于对政权的空间境界并无清晰认识,相邻政权也不认为划分界线有必要。王健在《西周政治地理结构研究》一书中尝试用“政治疆域”来表述西周的王朝地域,认为三代国家政治疆域有空间界线不明确、多都城、管控据点化和延续方式法理化四个表征。(王健: 《西周政治地理结构研究》,第273—302页。)这些前辈研究在静态视角下对西周地理空间特质的描述已经很贴切,若想再进一步通过西周时期的状况来理解古代国家在政治地理方面的复杂性,引入动态视角,注重各类权力单元的流动性是必要的。

另外还有一个重要问题是“姬周型制度”的区域来源问题。西周政治地理的结构—过程,在空间上并不是均质的。六个区域,在“姬周型制度”的培育和实践中,贡献程度也不一样。杜正胜谈及其研究所讨论的周代制度问题时,称他的名著《周代城邦》其实就只是“解释西元前十世纪至(前)六世纪中原及山东半岛一带,社会性质的特点及其转变”。(杜正胜: 《周代城邦》序,台北: 联经出版事业股份有限公司,2018年,第17页。)“公元前十世纪至(前)六世纪”,也就是西周到春秋前期,“中原到山东半岛一带”,也就是本文讨论的成周王畿、小东、大东地区。杜正胜的这种问题设置,指出了西周制度的区域差异性。也就是说,这些区域才是在西周时期制度发展最复杂、经历从贵族分封制到编户齐民郡县制变革过程最完整的地区。想理解姬周型制度如何转变为秦制,本质是要明白中原及山东半岛地区的转变过程。

成周王畿、小东和大东,是姬姓封国最集中的地区,也是东征直接影响下生成的区域。这些区域内的封国徙封既有偶然性,又有规划性。成周王都、鲁、卫、齐等几个大据点,其中姬姓周人由军事殖民者发展为地区组织者,这些地区是“姬周型制度”中大量内容真正的形成区,也是各项制度实际运行的核心区。杜正胜谈到西周封国最核心的制度——国野制时,讲到“国人”“野人”概念内涵的区分,解释周的平民身份时,称“周的平民也属国人阶层,所谓‘私人(家臣)之子,百僚是试’(小雅大东),他们是介乎‘东人之子’与‘西人之子’‘舟(周)人之子’(大东)之间的”。(杜正胜: 《周代城邦》,第76—77页。)在杜正胜看来,“东人之子”“西人之子”“周人之子”是国野制中对人的身份的一些基本分类。“东”“西”“周”在西周文献中并非泛指方向或大的地域,而是常常分别对应“大东”“宗周”与“成周”,也就是说,西周国野制下很可能以区域为条件对人群进行细分,这种区域差异同时也标识着等级差异。在这套分类中,大东、宗周、成周是区域条件,其实同时也就意味着这套分类很有可能就是从这些地区的政治实践中产生、发展起来的。如果我们相信一个王朝的制度生成、发展与其空间进程存在互动,那么,西周中期以后中央行政的诸多变化,“姬周型制度”的具体内容和结构性特征,可能都直接来源于新获地区,特别是东方地区的政治地理进程。

“姬周型制度”是显著区别于商代的一套属于周人自己的制度,是周王朝独特的“王畿—封国”组合结构运行的成果。从西周王朝政治地理结构—过程的视角回顾王国维百年前《殷周制度论》中的论述: 逮克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣昆弟甥舅,本周之臣子。而鲁卫晋齐四国,又以王室至亲为东方大藩,夏殷以来古国,方之蔑矣。由是天子之尊,非复诸侯之长而为诸侯之君。(王国维: 《殷周制度论》,《观堂集林(附别集)》卷10《史林二》,第467页。)其说仍然是反映西周时代政治最为凝练准确的经典。

本文节选自《徙封:西周封国政治地理的结构-过程》(于薇 著,上海古籍出版社,2022),有删节。

郭静云:殷商以前的人牲斩首礼

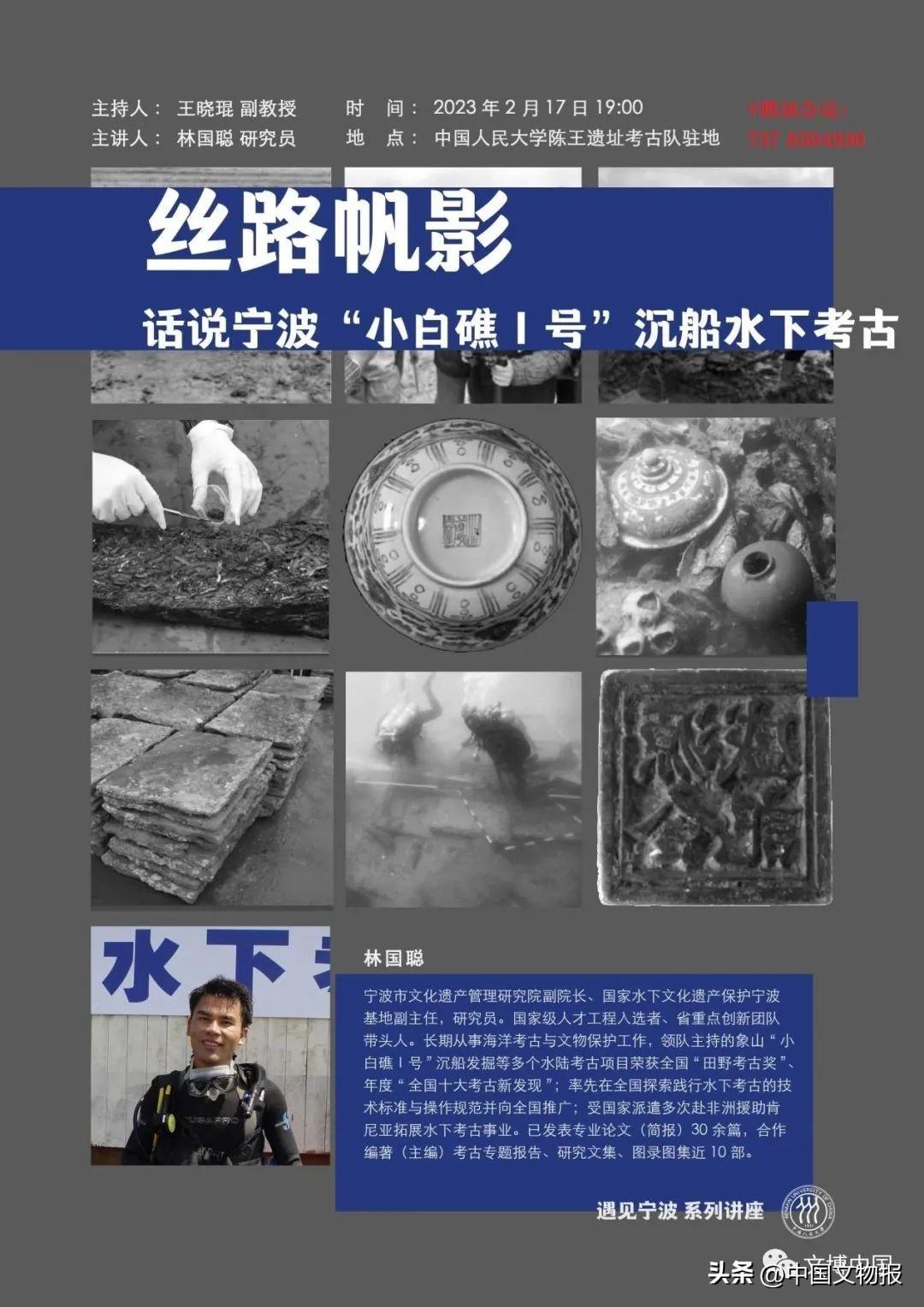

【编者按】大约二年前,在实地考察石峁遗址后,郭静云先生首先提出石峁遗址很可能会发现马骨,并将这一认识写进其著作《天神与天地之道》,最近有报道在石峁遗址确实发现了马骨,印证其说法。现将郭静云先生相关论述摘要如下,以飨读者。1.长江流域我要新鲜事2023-05-27 10:09:420000讲座纪要 | 海底钩沉——人大考古2023年“遇见宁波”系列

水下考古学是考古学的一门分支学科,是陆地田野考古向水下的延伸。它以淹没于江河湖海下的沉船、船货等水下遗迹遗物为主要研究对象,对研究人类水下文明有着不可替代的重要作用。我要新鲜事2023-05-06 10:42:560003郑州商城金面具:是古人不败金身的希望,还是世界范围内的信仰?

郑州商城的考古发掘中出土了一件黄金面罩引发热议,这让人不禁想起了三星堆曾经出土的黄金面具,但如果我们将视野放在全球范围内,就不难发现以黄金制作面具,几乎是每个文明不约而同的行为,那么这其中究竟隐藏了什么心理认知?01郑州商城金面罩我要新鲜事2023-06-13 20:45:240000商朝国号来源,殷墟考古取得重大发现,难怪商朝叫“商”

作为中国最早的三个王朝,夏朝谜团还未揭开,国号是不是“夏”还不确定,周朝国号为“周”,源于陕西周原地名,本义与农业生产有关,那么商朝国号为何叫“商”呢?根据史书记载,商朝之所以叫“商”,原因在于“商”是地名,即帝舜封契于商。那么,这种说法对不对呢?近年来,随着对商代遗址的深入研究,尤其是两次发现一种奇特的现象,由此基本破解了商朝称“商”的真相,也改写了传统认知。我要新鲜事2023-09-27 19:49:270000新时代百项考古新发现丨广东“南海I号”南宋沉船水下考古发掘项目

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文物考古工作高度重视,我国文物考古工作取得巨大进步和辉煌成就。这十年的全国十大考古新发现评选推介活动,推出了一大批优秀的田野考古发掘项目。我要新鲜事2023-05-07 01:09:110000