汪荣祖:论史学求真的疑惑与可能

导论

历史是往事,往事有赖于载笔始能留存,而载笔之士必以留存信史为职责,故中外古今之史家莫不以重建过去的真相为最高指标,对信史与直笔之尊崇,皆无异词。西方史学之祖希罗多德(Herodotus)于其《历史》(The History)一书中自称求真之谨慎:“我必须说出已经说过的(事),但我并不信其必真”。①希腊史家修西底地斯(Thucydides)更以信史自许,以“述真”与“确实报道所发生之事”为职志。②然修氏也知往事真相之不可尽得,去古愈远,古益茫然,故认为可得真相之史,唯有近代史以及政治和军事史。孔子因文献不足征而阙疑,孟子谓“尽信书则不如无书”③,中国史学之父司马迁亦知“前载之不可尽信,传闻之必须裁择”,畅明孟子书不可尽信的义谛,以判别真伪清浑。④类此虑史不实之说,反映史家求真之切;然而求真若盼鸿鹄之将至,恨不能至耳。

近代西方由于学院之建立,史家拥有专门的职业,从事专业的研究。专业史学号称客观公正,比拟科学,因而能信实无讹,不啻实现了历代史家求真的梦想。追求客观的历史真相,于20世纪初成为现代史学致知的崇高目标。美国历史学会的创立,即扎根于追求“客观的历史”(historical objectivity);德国史家兰克(Leopold von Ranke)以实证求信史更被尊为现代史学之父。孰知欧战爆发,惨烈空前,暴露人心之偏驳,理性之脆弱,不免质疑史书之客观公正,遂于战后有挑战绝对历史真相的“历史相对主义”(historical relativism)之出现,争议大起。至“二战”前后,异同虽渐趋统合,别求史学求真之道。然自1960年代以来,后现代风潮骤起,史学求真几遭彻底否定,引发史学存亡之危机。时至今日,极端的后现代主义虽渐退潮,然余波荡漾未歇。历史真相被质疑之后,终究是否可求,值得进一步探讨与论定。

客观公正科学的历史及其疑惑

兰克在《拉丁与日耳曼民族史》一书的序言中说:“我想要做的仅仅是如实传达曾经发生过的史实”,⑤其中名言:“如实直书其事”(wie es eigentlich gewesen),名传遐迩;其实,此语祖述希腊史家卢心(Lucian of Samosata)所说:“叙事如其实”(Laying out the matter as it is)⑥。兰克固然对尚待开发的档案史料极具热忱,认为大可补现有所有历史著作之不足。⑦唯兰克所言“如实直书”虽成格言,却多遭误解,往往将之解为勿须解释,亦勿须综合之史实复原,以至于兰克之认知于英语世界中转化为“实证”(empirical research),将德文字义“知识”(Wissenschaft)转化为英文字义“科学”(science),于是承继德国唯心传统之兰克,以为历史乃神力所呈现者,却被尊为实证科学之英雄。⑧实证遂为英美史家所谓之科学方法,史学方法因而强调史料;求史实之真,就是求历史之真,从而可得全部之真相。⑨故美国史家班克劳夫(George Bancroft)之勤访档案馆;莫特雷(William Motley)之深挖原料,几达无暇可击之审慎;以及布里斯喀(William Prescott)与帕克曼(Francis Parkman)之力求历史真相的精准;⑩敦宁(William A.Dunning)于1913年就任美国历史学会会长时,即以“历史真相”(Truth in History)为题,明言:“史学题材有其真相,发现真相即其目的”。(11)统而言之,史家之基本任务无非是收集史料,客观视之,加以编排,所优为者无非是分类与组织以重现历史真相而已。所谓让史料自己说话,则史家必先除其自我;一旦自我消失,则又如何观察没有自我的史料。(12)其实,兰克史学有五大要素,除史料批判外,尚有“精神力量”(ldeanlehre)、新教自觉、“外在政治”(Aussenpolitik)与世界史,有如五种乐器组成的交响乐,然后人以及追随者往往不能承受其全,仅仅接受部分。(13)

无独有偶,清末民初之中国亦颇有留德学史者,虽晚于美国学者,却不约而同遵奉兰克之实证求真,随兰克而重视原手史料,尤重档案,提倡以可靠之档案史料建立信史,卒归宿于傅斯年的“史学即史料学”之说。此说的实质意义就是建立科学的史学,在充分的史料基础上重建历史,以冀获致像生物学、地质学一样的科学性。傅氏自英国回国途中,致书史家顾颉刚时,即以“牛顿之在力学,达尔文之在生物学”相勉。(14)若傅氏之实证与科学治史的概念也得自兰克,则一如美国学者之误解兰克的认知世界。

现代中国史家误读兰克“如实直书”之格言,特重兰克不以今论古、重建史实之宗旨,即所谓“以汉还汉,以唐还唐”,以及依据文献档案从事辨伪考证之学。中国史家亦若美国史家无视兰克的哲学信念与宗教信仰而聚焦于实证,而前者更能心领神会,因最能与乾嘉朴学之考据以及实事求是的学风相契合。兰克以文字学考辨史料,在西方固为方法上之突破(15),然而乾嘉朴学早以小学(即文字学)解经治史,所谓“读书必先识字”,即此意也。胡适因言,乾嘉考证乃科学方法,亦即西方科学(实证)之方法,也就不足为异。利用此一科学方法治史之学者,有贡献者几皆擅长掌握史料与精于考证者,诸如孟森之钩沉爬梳(16)、陈垣之讲究版本与校勘、岑仲勉之“史之为学,不外摹写实状”(17)、胡适之强调史料乃考证真相的命脉、顾颉刚之从辨伪建设真实的古史、向达之广取新出文献与田野调查,以及韩儒林之师承兰克以多种语文校订互勘蒙元史料。至于才学识少逊者,亦唯有尽排比史料之能事而已。

公正客观科学之史,拒斥先验的偏见,足以实现史学求真的高贵梦想,而此高贵梦想寄托于庄严的学院殿堂之上,墙外乃不足与道之野史,学院内专业之史家自亦负有客观信史之责。科学时代之来临,更加强史学科学化之期盼。20世纪之初英国史家布雷(John B.Bury)已宣称“史学乃不多也不少之科学”;(18)法国史家亦宣称“真相,所有的真相,除了真相没有别的”。(19)影响所及,1910年的美国历史学会会长哈特(Albert Bushnell Hart)因而指出:“我们需要的是真正的科学的历史学派”,并以生物学家达尔文(Charles Darwin)为典范。(20)此一向往科学的潮流,予史学追求“尽而不污”(21)的全面真相,寄以无限乐观之期待。

然而“高贵之梦想”毕竟是“梦想”,史家回到现实,殊难做到“尽而不污”,即使是“直不必尽”,也颇费周章。盖因史家即使史德圆满,耳目不蔽,不牵流俗,免于爱憎,不加附会,不作曲饰,亦未必能写就客观公正的历史,所谓“即志存良直,言有征信,而措词下笔,或轻或重之间,每事迹未讹,而隐几微动,已渗漏走作,弥近似而大失真”(22),犹如手绘图画,自眼至腕,自腕至毫端,沿途走漏不少。(23)又因“史家对往事的图象,每一点都要凭想象”;(24)若无具体的形象,则必须根据残存的史料,凑成图像,而后描写,自眼至手,走漏必多;虽得古人之言,未必能得古人之心;古人意欲言此,今人以为是彼。古之正人能作邪文,邪人能作正文,而今人又往往以文论正邪。(25)若然,则史学求真其难乎哉。

更何况历史所载,即使是真相,又难免具有片面性,所呈现者往往只是某一群人或某一阶级而忽略了大众,于政治事件之外的社会经济因素,往往轻描淡写,语焉未详,真相因而难白。剧作家柏理熙(Bertolt Brecht)有极其传神之语曰:“青年亚利山大帝征服印度,其一人之事业乎?凯萨大帝击败高卢,难道身边连厨子都没有?”(26)换言之,只见主角一人,完全看不到众多的配角。今之女权主义者更暴露史学的性别偏见,女人的面貌在历史上很少看到,难道历史上没有伟大的女性?足见历史的真面貌有如徐妃,只夸半面而已。

此外,史学之性质毕竟与科学有异,不可能像自然科学之精确。现代史家重建既往的真实历史,主要依靠文证,其次有赖于考古发掘出来的物证。文证与物证的阙失或残缺,使真相难现;即使史料出则汗牛,居则充栋,尚有赖史家的心态、古今语文的能力、观点和见闻的广狭以及探迹索隐的本领。史家以今观“古”又势必受制于“今”,难能“以汉还汉”、“以唐还唐”,因为“我既有障,物遂失真,同感沦于幻觉”。(27)今人览古作史,要能与古人、古事同感,始见其真;然而既有今障,则古人古事亦难免失真所呈现者,今人的幻觉而已。德国史家莫姆逊(Theodor Mommsen),在其名著《罗马史》一书中美化恺撒大帝,若见作者期盼当世强人的渴望(28),正因今障,对历史人物的幻觉生焉。莫姆逊借古讽今之例,在中国旧史传统中也屡见不鲜,常常为了今用,扭曲古事,即所谓“今主义”(presentism)是也。

现代西方学者对中国史学之真,疑惑尤深,常谓中国之史料虽称宏富,然史学求真显然有亏,既乏考信求真之心,今主义之泛滥又昭然可鉴。(29)最可议者,史家竟窜改历史以符学说,此“篡史以适论”(change chronology to make it fit a theory)之说。例如,因有五百年必有王者兴之论,故司马迁书周公之后五百年而孔子生,认为“故意将两圣之纪年定于五百年”(to fix the gap between the two sages at five hundred years)。(29)然则,中国古代编年皆非实录。类此过当之论,固不足取;然中国传统史学行文之际,确有仿古失真问题。如孙盛记司马孚与泰枕帝尸号哭事,实仿《左传》所记;陈寿《三国志》裴注引世语:“请(刘)备宴会,备觉之,伪如厕潜遁”,显然是仿照鸿门宴的故事。因“记事仿古,未必行事师古”,故“典故纵切,事迹失真;抽黄对白,以紫乱朱;隔靴抓痒,隔雾看花;难征情实,转致迷茫”。(30)作史者仿古人文字,或可称落笔典雅,然记事仿古,必难符合当时的真相,此乃中国旧史最令人疑惑之处。中外学者质疑历史真相,东西同声,且其来有自,所谓“怀疑论深入西方文化之骨髓”(32),并非远西所独有,中土亦然。

历史相对论的挑战与争议

欧战为人类空前的大战,影响既深且广又远,对史学也有极大的冲击。大战激发仇敌情绪与爱国热情,即使应该心静如水的史家也难免不激发心潮,感情用事,证明史学自主与不介入之难能,动摇了所谓不偏不倚、方正不阿科学实证史学的信心。战后在美国兴起的“新史学”,不仅在方法上挑战兰克,在思想上也走向与兰克背道而驰的“历史相对主义”(historical relativism)。持此论者认为,史书所载取决于史家及其时代,绝无法获致全部真相,故不能等同实际发生的历史。史家无可避免有其价值判断,而其价值观属于当前、无与既往,故任何史书都不可能充分传达丰富的往事,也不可能与真实的往事相符合。美国史家贝克(Carl Baker)因而于1931年出任全美历史学会会长时,以“人人各自为史”为题发表演说,其内容引发日后风行一时的“历史相对论”。他要大家承认有两种历史,一是真实的既往,二是需要不断增补的历史知识;既往之实存已无法绝对确认,而所能认可者唯有相对的历史知识。于此他呼应克鲁齐(B.Croce)言之凿凿的所谓“所有的历史都是当代史”。因吾人所知的历史,尽管有文献资料佐证,莫不属于当代,为当代人所拥有,经由当代人的想象所创造。想象的创造既出自个人经验的延伸, 自有虚有实,有真有伪。(33)俾尔德(Charles Beard)于两年后继任美国史学会会长,以“著史乃信仰之实践”(Written History is an Act of Faith)为题(34),续演贝克之旨,主张人人各写其不同观点的历史,以表达个人的经验与适合个人的感情与美感。(35)贝克与俾尔德两人性格虽异,却志同道合,俱为美国史学界的巨子。他们认为,全面地、绝对地、公正地重建历史不仅做不到,而且在原则上也一如画饼,更不认为可让史实自己说话。

“历史相对论”之起,固不限于美国一地,受欧战沧桑最深的欧洲,更见理性之沦丧,亦波及对历史的观感,出现颇为极端的言论。如赖辛(Theodore Lessing)谓历史乃神话之堆积,绝非科学,而是意志;胡思(Karl Heussi)宣称史学界对客观治史的信念已经完全崩溃。(36)移民到美国的德国社会学家漫翰(Karl Mannheim)于1930年代出版英文版《意识形态与乌托邦》(Ideology and Utopia)一书。此书认为,虚幻的意识形态可作安定社会秩序之用,梦幻的乌托邦则可作转变同一社会秩序之用,故社会实存在于“迷思”(myth)之中。因任何知识不可能存在于社会真空之中,故当社会情况改变时,由社会所产生的思想体系就不再融洽,其疏离隔阂亦见之于对历史的看法。历史经验因而有赖于特定的历史时间,也就没有超越时空的真理与价值,所以没有任何历史时段是永恒而绝对的。他分析社会场域和利益与真相之间的关系,颇多“相对”的看法。漫翰虽亦提出规避“相对主义”之道,然仍确定“相对主义”为无可回避之事实。(37)漫翰对史学界影响颇大,自有其激扬历史相对论之功。

在相对主义影响下,史学方法也出现与兰克一派截然异趣的论述,若谓史家虽欲直书其事,然而永远无法如数学之精确;如果幸运的话,只能获致高度的可信性,此乃“史学中无可避免的相对性”(an inevitable relativity in historiography)。(38)影响所及,欧战后20年间,相对主义成为史学思想的一股潮流。其主要精神无非是:历史乃时代的产物,所以反映特定时代的国家、种性、群体、阶级、地域等等,所谓历史真相只是特定时代的真相而已。(39)换言之,真相不是绝对的,而是相对的;上一个世代的真相未必是这一个世代的真相,故须别求,显然与科学实证论之信奉绝对真相针锋相对。直到20世纪60年代仍有两位英国史学家卡尔(Edward Carr)与艾尔顿(Geoffrey Elton)的论战,也是相对主义与实证主义的再度交锋。

在中国传统史学中虽无相对主义之词,却多有相似之论,更不乏疑史不实,以及真相难求的论述。唐代的刘知幾甚感“远古之书,其妄甚矣”;又说“史之不直,代有其书”(40),也就是没有一个绝对的真相。宋代王安石读史有云:“自古功名亦苦辛,行藏终欲付何人?当时甚黯犹承误,末俗纷纭更乱真”,忧心一生功名事迹无法正确客观地记录下来,由于记录一开始就承续了主观的谬误,到后来更是面目全非,以表示对史事失真的遗憾。明代继续有人感叹信史难求,写历史的人与历史人物之间的关系“互在存亡疑信之中”,而所谓历史记载一半是今人的主观的发抒,而非古人客观的心境(41),对以文字为载体的历史真实性不能掉以轻心。乾嘉学者章学诚也关切作史者的客观与公正,所谓“史文不能不藉人力以成之,人有阴阳之患,而史文即忤于大道之公”,(42)故主张“史德”;然而史德存乎一心,难以规范,未必能落实于史家之公心与客观。直至晚清,郭嵩焘更进而指出,史事失真其因有四:“或蔽于耳目之见闻,或牵于流俗之毁誉,或以一人之爱憎,而一二欲之流传,又加以附会,或以一事之得失,而其人生平之大端反为之曲饰”。(43)这些都是西方相对论者所谓作史者受制于其个人性格以及社会影响,故历史知识没有绝对的真相可言。然而现代中国受到西潮影响,震于兰克实证考史的科学性,反求乾嘉朴学之实事求是,于是少有异议。何炳松以译介美国鲁滨逊(James H.Robinson)之新史学著称,而鲁氏乃俾尔德之业师,实开批判兰克以及历史相对论之先河,然何氏无取于历史相对论,所著《通史新义》仍采兰克一派塞诺波(Charles Seignbos)之方法论。(44)顾颉刚深疑古史,然其最终目标仍在建立公正、客观而科学的古史。

在两次世界大战之间兴起的历史相对论,在西方并非一枝独秀,因极力维护客观史学者也多有之,历史真相是相对亦是绝对之辩论正方兴未艾。勒夫乔(Arthur O.Lovejoy)称之为思想界一场主观的、相对的、反智的“大动乱”(Great Revolt)。(45)他虽然承认史家在选择议题与史料时具有当今考虑,但认为史家的目的仍然是在解决既往的历史问题,而非当今的社会问题。他指责相对主义史家如俾尔德与贝克过于重视史家所处的社会因素,而不够关切史学本身的学术基础;换言之,历史相对论否定绝对之真相,足以伤及史学界的士气。(46)孔恩(Morris Cohen)则视相对主义为思想界之“反理性动乱”(the insurgence against reason),而此动乱可见诸所有的学术领域之中,史学自不例外。(47)孔恩强调史学中的实证与理性面,而他心目中的科学是理性的或有组织的知识,然则史学不仅有真相可求,而且还是属性于科学。(48)勒夫乔、孔恩以及持相同信念者皆视相对主义与非理性和怀疑论同属一类,有害于学术。他们深信历史真相之存在,因斯乃整个学术事业的基石,也是学者存在的价值。

美国哲学家曼德邦(Maurice Mandelbaum)于1930年代维护历史求真之可能,以及针对历史相对论的批判与论争,更受到史学界的注意。他集矢于相对主义理论大师如克鲁齐、漫翰、狄尔泰(William Dilthey)等等,他认为前人如希牟(Georg Simmel)、励寇(Heinrich Rickert)、奚勒(Max Scheler)以及特罗兹赫(ErnstTroeltsch)等人批判历史相对论的具体内容犹有不足,遂提出别出心裁的看法,意欲一举而解决历史相对论之谬。他指出:相对论者误将事实判断与价值判断混为一谈;历史所载是否真实,应视其“陈述”,而非作史者的“判断”。陈述的真伪,端赖所述是否属实,是否与原来发生的事实一致,而非复制事实。与原发事实是否一致,可循求证的途径,查证其所见是否正确。既往之史实虽不能使之重演以证其实,但不能因而认为真实的历史知识没有可能,因仍可求证陈述与原发事件是否相符。若无史料佐证,宁可从阙,却不能以价值评语决定历史知识的内涵。事实判断必在价值判断之前,由价值观决定的历史无异于“宣传”,然而历史是历史,不是宣传。曼德邦进而申论:即使史事不免受制于史家的价值观,史家对史事的论断也未必由价值来决定,因史家撰述志在呈现史事之本质,并参照其他相关的史事,不仅有赖于文献,也有赖于史识。经由研究获得的客观史实,并不随史家意志的左右,在史境中一事接一事,有其自身的逻辑,更不必受史家价值观或阶级利益等影响。(49)

曼德邦认为:历史事件独立于史家的心志之外,有其自身的秩序、意义与一惯性。史家弄清楚史事,有赖于“相干”(relevance)与“缘起”(causation)两概念。史事之间是否相干,绝非由主观或心态决定。前事既然与后事相干,欲明后事必先知前事,其间有不可分隔的关系。“相干”与“缘起”实不可分,因史实之间的干系,取决于史事之间的缘起关系,每一史事都有缘起,相互联结;史事陈述之间的相干性,即有赖于明其缘起。史事之间的因果是一种“互存”(existential dependence)关系,大小史事就在“互存”中凝聚。某一史事包含所有相关的小史事,环环相扣,缺一即不足以成事。当史事间关系不够清楚时,史家可用假说试之,而假说并非凭空而出,而是基于对史料的深切理解。曼德邦的结论是:借助缘起来分析历史发展,有其可能性,更何况史学方法中最基本的是内外考证。外考证确定文献的来源、作者,以及出版时、地;内考证则考定内容的真伪,也足以为历史求真的辅助。(50)曼德邦深信,将相干与缘起运用到史料,再经由缘起分析后获致的综述,应可破解历史相对论者的陈见。曼德邦对历史相对论作了颇为完整的批判,成为客观历史的大力维护者。

不过,曼德邦也不免将相对主义与怀疑论混为一谈,以至于误解了相对论者正确的立场。怀疑论根本否定真相之存在,而相对主义只是否定单一、绝对、公正、普及的真相。最主要的是相对论者并不否定真相之可得,只是由于社会、时代与方法有异,真相并没有固定的标准。所以当曼德邦批评俾尔德不认为兰克史著中有客观真相时,就是把俾尔德当作怀疑论者了。俾尔德只是说兰克著史时,无论选择史料、落笔轻重、史事呈现都与其人有关。(51)曼德邦批相对主义之论点至“二战”后更受重视,显然也与时代有关。

这是因为在战争期间的思想动员中,思想一致,没有绝对标准的相对主义便显得有利于集权主义之嫌,亦因而在自由世界受到批判与压抑。即使在史学界,著名史家郝克斯特(John H.Hexter)亦谓贝克之相对主义与纳粹暴政有密切的关系(52),显然言过其实,诚如相对论者所谓时代可以决定观点。学界受时代之影响,追求确实,扬弃相对,柏巴(Karl Popper)之科学认知论遂大受欢迎,所著《开放社会及其敌人》(The Open Society and Its Enemies)一书,即以意识形态为开放社会之敌,而主张科学的思维模式,从而即有真理与真相可求。科学实证之学于1950年代又若枯木逢春,而战后学术机构蓬勃发展,学院专业之加强,学术自主之提倡,为史学而史学之呼吁,都在强调学术独立于外在影响之外,敢于说出真相,史学也因而能成为严密而完整的学科,史家也重获建立客观历史真相的自信。

客观信史必不能受到意识形态的污染,英国史家白德菲尔(Herbert Butterfield)指出自由主义论史之偏见(53),西方世界于战后冷战时期自不能接受马列史观,认为有背“以史论史”的纯正,20世纪30年代兴起的历史相对论亦遭到拒斥。持相对论者为避风头,选择销声匿迹,连高次乔克(Louis Gottschalk)也不敢维护乃师俾尔德,说是“俾尔德提出历史相对论,如果相对论者是正确的,则其本身也是相对的,其终究会消逝,势所必然”(54),可见一斑。在追求更精确信史的氛围中,除了引进社会科学概念与方法外,更有将历史规范化、法则化的企图,特别是何姆沛(Carl G.Hempel)以实验科学之因果论来解释历史事件,作为普遍法则的前提。(55)。然而哲学家的理念常不切史学家的实际,被史家讥之为“精致的呓语”(sophistical flimflam)。(56)即使柏巴提出“法则范式”(covering law)与力挺历史之客观性也不得不承认,历史既难以试验,而每一个世代又有其自身的问题,难免有其自己的利害与见解。(57)柏巴虽有心捍卫客观信史,然因其对客观的严格定义,不得不下史不足尽信的结论。怀特(Morton White)极力批判俾尔德相对论以维护客观史学之余,不久对史学的客观性又有所修正,若谓史家“综合所选择的史料往往基于价值判断,对重要性的标准也是相对的”。(58)分析历史哲学家丹徒(Arthur C.Danto)的意见与怀特相似,但得到更为明确的结论:“历史相对论终究是正确的,应该说大致上是正确的。我们难以想象没有组织的历史,而组织历史又难以区隔组织者的特殊利益”。(59)换言之,客观信史的关键在于史料的选择,而天下绝无没有价值观的选择。于此可见,“二战”发生后,由于整个思想气候不利于相对主义,史学界亦有鉴于历史相对论之有损士气而与之保持距离,然而史学之具有相对性的问题终未解决,若视之为魔障,则亦必与之共存。史学于“二战”后益趋专业化,也得到蓬勃发展,史家力主史学之“自主性”(autonomy,sui generis),各显其能,而将争议留给历史哲学家,故很少关切抽象议题,在华语世界中之史家更少注意有关相对论的议题。但是议题犹在,挥之不去,犹如高血压,可以控制,碍难根除。

后现代风潮否定历史真相及其后果

“二战”后学院内的专业史学经过20年的相对平静,积极致力于客观信史,容忍其本质之具相对性。然至1960年代,不再平静,当时政界谎言充塞,社会信用扫地,学潮频起,信心与信任沦丧,共识崩溃,客观、公正、真实几成戏言,史学的客观又自然成为大问题,60年代所谓“新左派史家”(New Left historians),无疑是主流里的逆流,冲破了象牙塔内的安宁,史学客观求真的“敌人”,诸如国别、地域、种性、性别、宗教以及各色各样的意识形态,一一现身。这些特殊的价值观挑战普世价值,使得主流派哈佛史家韩德邻(Oscar Handlin)感到“(史学)学科的危机”(A Discipline in Crisis),而令其心灰意冷。(60)中华大地上10年“文革”时期,所谓史学作品如批儒扬秦、厚今薄古,无异政治宣传。至1980年代反潮流反而成为主流,益之以后现代风暴,更激扬一时,新价值以“后现代”为名,扬弃“现代”之理性、客观、公正之“旧价值”,信史亦将随之以尽。

后现代价值观严词挑战历史真相,前所未有,认为历史现实由文字所创,话由人说,而语言文字极不稳定,可作不同解读,实在难言真假,将疑史之不实,推至极端,断然否认史有真相可求,视“推广历史知识为迷思”(61),连历史“有部分之真”都不复可能。(62)后学大师如傅柯与德瑞达辈更认为,追求真理乃西方世界最彰明昭著的幻想,认为真理乃威权在握者为维护秩序所制作的准则,必须从西方价值观中“解构”(deconstruct)出去。如西方教皇以神为真理;中华以伦常为真理。又如西方哲学尊崇柏拉图,为其作注,而柏拉图以正义、道德、理想国为“绝对的知识”;历代儒家以注释六经为尚,也以六经为“绝对的知识”。然而类此之绝对知识,在后现代已不再视为真理,因为真理不是绝对的,而是相对的。既然如此,所谓真相便具有特定的社会性格,而文字是制造真相所必备。自然世界非人所创,显而易见。然而在人文世界,若无文字,便无所谓真相,而文字无疑由人所创,故真相莫不出诸人手。晚近人类学家与社会学家由其专业判定,不同社会与人群各有其信仰、价值、仪礼、神话、律法、制度,都有特殊的社会性。真相或真理一如信仰,也有其社会性。社会各异,真相与真理亦相随而异。故傅柯说:“每一社会都有其自己的真理范畴,有其自身的真理政治”(each society has its regime of truth,its general politics of truth)(63),落实所谓只有意识形态而别无真理之说,于是连科学也被认为是意识形态的组建,科学实验室之后皆有政治方案。然则真理是由有力者使之成为真理,是被制作而非被发现。(64)后现代的真理观用之于史学,则史学中之所谓真理也无非是排斥百家、独尊一说的设计。历史实际上不可能是一成不变的“话语”或文字书写。显然,后现代理论较诸传统之疑古思想或历史相对主义更为彻底。后者对真相、真理、客观重新评估,无论疑史之非真,或真相难得,尚未怀疑真之本质;而主张后现代者则断言:所谓真原无客观实存、一成不变之真理,而是由人所创。如罗倜(Richard Rorty)所说:“真相是造出来的,而不是被发现的”(truth is made rather than found)。(65)

后现代论者虽不否认基本史事之真实,如法国革命、俄国革命、辛亥革命等真人实事与大事记,但认为类此史实无关宏旨,经过解释与书写之后始具意义,才转化成为历史。后现代学说颠覆了真相的真面貌,将历史书写等同文学创作,一方面由于两者都是文字的产品,另一方面以为历史既往,鸿飞冥冥,无真可求。所以历史乃史家所书写的文字“话语”,史家以文字代言,已非原有的真相,因“文字”(words)无法既真实又正确地表述既往的“世界”(world)。文化理论学者施丹纳(George Steiner)用了一个颇为生动的比喻,他说文字上的玫瑰既无叶也无刺,既无颜色也五香气,文字玫瑰因而永远不可能替代真实的玫瑰。(66)历史既然是文字的“话语”,是文本,也就没有“正解”。所谓正解不过是自以为是,而必有意识形态的根源。例如冷战时期美苏两大阵营对历史各有正解,各有其自由主义或马列主义之正解,然而苏之正解。非必美之正解;美之正解,亦非必苏之正解。所以不少后现代论者认为,历史文本之解读无法解读出完美无瑕的意义。书写者无可避免地有其立场、价值观与意识形态。书写者在认知上也有其不自觉的概念、预想、假设或前提,牵涉到阶级、权力、正统等议题。书写者固然有其考证辨伪的技艺,但依后现代之见,技艺也不过是制作历史的工具而已。在制作的过程中,又面临来自家庭、朋友、同仁以及出版者的多方压力,西方如此,中国亦然,也就是刘勰在《史传篇》里所说的因“世情利害”而“寒暑笔端”(67)。在旧时代的西方最大的压力来自教皇;而旧时代的中国最大的压力则来自君主。传统中国所谓天子不观史,以免给写史者增加压力之说,引为美谈,但事实上,天子真欲观史,谁能阻之?(68)历代也无确保实录的机制,更何况史官所录未必尽实,或未必如实,斯乃第二手“所记”必有“走漏”,永远无法一如“实际”。董狐书法不隐,南史直笔,更是千古美谈,但又有几人愿以性命相搏?诚如刘知幾所说:“世事如此,而责史臣不能申其强项之风,励其匪躬之节,盖亦难矣”。(69)作史者稍有不慎,可能弃市或发边。史家即使戒慎恐惧,有时亦难逃史祸。(70)在传统中国的帝制淫威下,直笔抗衡又何其困难?更何况董狐所不隐者以及南史之直笔,亦可能是个人主观之执著,未必是真相。类此中国经验,似乎也能为后现代风潮推其波、助其澜。

后殖民主义者更揭示,历史乃胜利者的记录、强者的历史、白种人的历史,都呈现难以掩饰的片面性。20世纪60年代以来风行一时的新社会史家,极力谴责旧史之排除弱势与敌对族群,并质疑历史的客观性,认为意识形态之强不亚于政治宣传,所传达的信息无非就是说史不可轻信。

后现代理论质疑任何客观存在之“真相”,因真相乃由人所造,而非被发现的客观存在,并不是说“现实”(reality)不曾发生过,而是现实乃由社会上的人所组建,无论是科学事实、宗教教义、社会信仰,甚至个人观感,都是人类智慧与宇宙秩序互动的创造。人们可以去发现宇宙秩序,但是创造的理念是由人所组建。后现代思维的要点,便是语文与创造现实有密不可分的关系,所谓没有文句便无真相,我们必须要经由文字来创造;(71)换言之,真相乃出自人手。人类学家与社会学家已知不同的社会创造了各式各样的信仰、价值观、神话与仪式以及制度与法律。所谓真相不是客观存在的现实,而是人心所造,对史学的颠覆性可想而知。若无客观真相,则虚实莫辨,是非不明,史学原是追求既往真相之学,又将何去何从?

历史求真之可能

后现代理论既以史无真可求,遂断言历史在认识论上、在方法论上以及在意识形态上的“大限”,几无突破之可能,与现代史学追求如科学之真若望鸿鹄之将至,两者皆趋极端。然两者的辩论至少厘清一事,即过去发生过的真人实事,已经烟消云散,不可能死灰复燃,唯有靠史家根据不完整的资料,重现既往的真相;换言之,不是历史求真,而是史家求真。但残存的历史既出史家之手,后现代理论质疑史家之客观亦非无据,所以问题是史家是否有求真的能力。也许没有任何历史学家能够重现过去完整的真相,但不能否认训练有素的史家可以凭其客观,依赖可获致的史料、证据以及想象力,写出接近真实、公平而周延的历史。史家所提供的历史真相,若非绝对客观(objectivity),至少可以有合情合理(plausibility)的客观。后现代理论迫使史家面对如何求得真相的问题。许多后现代学说强调“转向语言”,将由语言文字书写的历史与既往之史实,断然切割,以为“今”无从返“古”,显然低估了历代史家“返古”的能力与努力。

在中国的史学传统里,史学的重心原是在史家,几个关键词如“实录”、“直笔”、“信史”在标示史家求真的努力。实录一词初见诸班固之赞美司马迁:“服其善叙事理,辨而不华,质而不俚,其文质,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”。(72)按此定义,不外是史家的客观与公正,然而史家仍然要靠不稳定的“语言”来表达客观与公正,这样的表达是否当时的实录,却亦未必。不过,实录自此成为良史的崇高理想,即使司马迁的《史记》虽未能完全符合此一理想,仍然代表了一个史家的才华,为中国史学立下永久的典范。司马迁之后的《汉书》、《后汉书》、《三国志》三部史书都是个别史家班固、范晔、陈寿的作品,也只是代表这三位史家求历史真相的能力。

中国大规模官修历史,始于唐代,成为集体写史的开端,自此历朝皇帝的载记,号称实录,由史官编撰。帝王言行的记录,自古原由史官负责,所谓“古之王者世有史官,君举必书,所以慎言行、昭法式也”。(73)史官为中国特有的制度,既然是朝廷任用的官吏,何以昭信?答案是,史官的职责原本是照实记录,才足以供统治者借镜。故刘子玄说:“善恶必书,斯为实录”(74),以达到让统治者慎言审行的政治目的;如果记载不实,即失去此一实用的价值。“君举必书”,因在传统中国无人比君王更能影响历史,为了随时记录君王的言行,所以自古又有所谓“左史记言,右史记行”的说法。王士祯引《唐六典》记载,谓两位起居郎“掌录天子之动作法度,以修记事之史”。两位起居舍人“掌天子之制诰德音,以修记言之史”。然到明朝,左右史的分职才合为一官。(75)瞿式耜亲眼目睹,晚明的崇祯皇帝元年于召对日,命两名记注官轮值。记注官记注翔实之后,翌日具疏奏呈,一面发抄,一面宣付史馆。(76)史官分职,因在现场记录,有其必要。然而当汇为实录自不必再分言行,后人以《尚书》分属记言。《春秋》分属记事。清朝章实斋与民国章太炎均曾指出其误,诚如实斋所说,“事见于言,言以为事,未尝分事与言为二也”。(77)史官据实直书,应属史实,即后现代极端疑史者亦不能否认;当写成实录,固然出之于史官之笔,但史官的任务要在据实而书,始能作资鉴之用,有异于现代史家以意识形态或其他政治利益作主观的解释与评论。

史官据实而书的任务能完成到何种程度,毕竟要看帝王的态度。唐书郑郎传有“天子不观史”之说,史载“昔唐太宗自欲观史,褚遂良执不与见”。(78)褚遂良不让皇帝看实录,就是要避免皇帝干预实录,使史官顾虑丛生,有损信实。但不是多数史官都能像褚遂良能够“执不与见”,其他的皇帝也未必都有唐太宗的气度(79),所谓“为史者难乎具载也”(80),也就是不可能做到“尽而不污”。然由其直书其事的职责与需求,多少能争取“直未必尽”,并不逊色于西方史学传统里的“皇家载记”(Royal Annals)。

中国传统史学所尊崇的才、学、识三长,也是为良史所定下的具体条件。明人胡应麟认为三长犹有未逮,尚须讲究公心与直笔。(81)直笔的反面是曲笔,一般而言,曲笔就是在各种压力与影响下不说实话,于是历史真相遭到扭曲因而不彰,直笔则是不受任何影响以维持真实。刘子玄所谓:“宁为兰摧玉折,不作瓦砾长存”。(82)吕祖谦所谓:“身可杀而笔不可夺,

钺有敝,笔锋益强;威加一国,而莫能增损函简之半辞”。(87)章学诚更有史德一说,都展示了史家凛然的骨气,虽非人人能够达到的崇高标准,却是史家所心想往之。虽然“唯闻以直笔见诛,不闻以曲辞获罪”(88),势利所趋,曲笔易而直笔难,但直笔受人敬重,而曲笔为人不齿,作史者皆心知肚明。至于近代,得言论自由之赐,政治或宗教之压力大减,始能如史家泰勒(A.J.P.Taylor)所说:“当我写作时,我的忠诚只给予历史真相”。(89)然忠诚亦仍有其蔽,荀子尝有解蔽之说,就传统中国史家而言,往往受蔽于史学的“大气候”(the climate of opinion),诸如以史稽兴亡,以史劝诫,以名教、道统、正统自许,都不免于历史真相有所掩盖。西方列国渐兴于罗马帝国崩坏之后,国家激情高涨,以国史为民族的英雄史、民族的自由进步史,价值判断在所难免。历史学家纵无“有心之过”,常有“无心之失”(90),必有碍真相。然有此自知之明,经严格的史学训练, 自能尽力排除外在因素,去除内在障碍,未必不能“去情”(dispassionate)。后现代论者以史家有情、文字有隔,而断言史家无真可求,显属过当之论。

略观中外史学史,历代史家求真的努力难能一笔抹杀。从理论而言,客观之为物并非绝对,而是具有多种层次。往事曾经客观存在,应无疑义;史家有其主观,亦无疑义。唯史家有其技艺,史家之客观即来自其技艺。布洛克(Marc Bloch)论史,即有《史家之技艺》(The Historian's Craft)一书,以“观察”往事着手,从文献数据中找证据,建立史实。所建立的史实,再继之以批判与分析,应有相当的客观性,故客观可由方法学致之。(91)史家的工作不可能使前尘完全死灰复燃,只能根据残存的史料,对与今不同的往事作同情的理解与严格的分析;同情或流于粗疏,然理性之分析可使同情具有素养。史家欲理解历史人物,必先网罗此人及其所处境遇的所有数据以为实据,而后又必须设身处地,以便理解此历史人物之作为,颇似柯林武德所谓:史家必须对历史人物有同情之认同,再思古人之所思而后述之。(88)史家最优为者莫如理解与分析既往之时代,使历史叙事既完整而又有条不紊,井然有序。类此极为接近科学的理性作为,如瑞寇(Paul Ricoeur)所谓,历史有其客观性,“史家殊无自卑之理由”。(89)

常言道:史家著史必有所选择,而选择不免任意与主观。唯对训练有素的史家而言,选择乃汰芜存精、取精用宏。择其要亦是理性的判断,将重要的史事联而贯之,知其因果,并赋予意义,也是理性的作为,都有一定的客观性。不过,人事沧桑,沧海桑田,欲重现随风而逝的史事,无可避免要能用今日之语言叙述历史的变迁,古人非今人,古事亦不同于今事,如何设身处地,分享既往之意识与价值,重获完整的古人古事,即史家理性求真之道。又史家理解历史语言,如君子,如小人,如封建,如郡县,如信史直笔,用词遣句,厘清其意义,固非易事,却有关历史之是否精确。史家苟能使读史者体会到往事的亲切,感受到时间之深远,不啻跨越了时间鸿沟,重晤古人,见古事,若犹谓历史真相全不可得,岂其然哉?事实上,史家定史事是否重要以资取舍,通贯相承之因果,居今思古,能晤异代之古人,能悉古事之情伪,似皆出自主观,然此主观绝非任性随意,其理性思考并不多让科学家之主观。若谓历史乃史家主观之呈现,则史家之技艺足以培育其主观,使之不流于偏颇,或“由情绪之自我成为追根究底之自我”。(90)

中国史学传统中的考据之学,堪称史家求真、求信之利器。考据至宋代而盛,如宋李心传《旧闻证误》四卷,就北宋一代史事可疑者,先条列而后据实驳正;如叶梦得《石林燕语》有记:“开宝(968~976年)后,命中书枢密皆书时政记,以授史官”,心传根据实录发现景德三年(1006年)五月始置时政记,至大中祥符中(1008~1016年)又命直送史官(91),并非开宝后,纠正了时间上的错误。宋王应麟指出,贾谊在《过秦论》上说,秦孝公据郩函之固,但从历史地理上看,该地当时属于晋国,而非秦国所有(92),纠正了地点上的错误。洪迈的《随笔》中亦多有正误考实之作,如唐史载肃宗(757~761年)、宪宗(806~820年)用中人(宦官)主兵柄,然洪迈从成都收藏唐剑南节度副大使张敬忠所立的《唐平蛮碑》得知,早在唐明皇于开元年间即已派遣内常侍高守信征讨南蛮,以实物正误,而新旧唐史均失载(93),补正了史实的真相。

晚明阳明学派之末流,束书不观,静坐澄心,弊端丛生,而后有顾炎武之实学,下开清儒的考据之学,代心学与义理而以小学训诂治经,求得经文的确解,并恢复经文的本来面目。考据固不限于经学,亦用之于史学,至乾嘉而极盛,凡考异、质疑、辨疑、商榷、札记之类,都是考据校订之作,原来钩棘难通之处,无论章句或典章,多能涣然冰释。考据之利器,比如绣花针的功夫,自可为今日史家求真之用;考据固然亦有饾订繁琐、无端辨伪之弊,此乃用之不善,非器之不利。考据并非史家的目的,仍然是求真的手段。

现代史家求真的手段自有更上层楼之道,史料经过史家的观察、查证、覆案,可获得近乎科学的事实,而可靠的事实为史家重建往事提供扎实的基础。不过,所谓重建不是恢复已逝的往事,而是史家具有相当客观基础的重建,有历史理解深度的重建,具有理性分析的重建,虽出之于史家的主观,能无相当客观之效乎?史家取舍史料,选择史事的重要性,建立史事的因果关系,展望千秋,同情异代,莫不出自主观。但史家之主观受制于史事发展之相干性,以及叙事之连贯性,并不是不能驾驭的野马,历史也不是一个可被任意打扮的女神。瑞寇认为主观有好坏之分,亦即“查证的主观”(investigative subjectivity)、“情绪的主观”(passionate subjectivity)之别,史学家可像科学家一样,能有好的或查证的主观。(94)

史家说古,古今异时,时异则情亦异,欲以今语说明古时真相,必先洞悉古人或古事之情伪,则又有赖于才、学、识之兼备。若知今而不知古,则说古不免以今乱古,真相尽墨。如今人以七秩为七十,而白居易年六十二有元日诗云:“已开第七秩,饱食仍安眠”,是知六十岁为七秩。古人以十年为一秩(95),若以今习为解,则有十年之误。故而史家必须深入时光隧道,明乎历史时间,今古之异,始能探明真相。古人在生理上不异于今人,今人亦即古人,然由于时空环境以及风俗的不同,古人殊非今人,故史家务知古人特殊之经验、异代不同的生活方式,始能将古人真实的经验与价值呈现出来。然史家的主观呈现,由于治史之技艺,仍有客观操作之余地。换言之,技艺成全了史家及其历史。

传神之可能

史家传达真相未尽之处,或可以传神辅之。后现代理论一反现代讲求客观、理性、实证,而讲求主观、情感、神悟。神悟与实证貌似相反,未必不能相辅,盖实证欲传其真,而神悟则欲传其神,可谓殊途同归于真。现代史家之所以讲究实证,求字字有据,重视理性思辨,意在发现真实的过去而重建之,故而忌讳抽象之领悟,以为主观偏执,难有准则,有碍信史直笔。然而,如果过于强调实证或墨守成规,虽条理井然,可以传真,然行文枯涩迟滞,难以卒读,非所宜也。历史若如后现代学理所说,出自史家之手,既非既往之实存,亦非史家的发现,而是史家的发明。所谓史无可证之说,虽言过其实,然其重视史家的创作,强调“历史想象”之可能,足令史家叙述尘封的古事、物化的古人之际,能化腐朽为神奇。苟能达到传神的目的,则其探求真相的成效不仅不逊于传真,或犹有过之。

传神属于精神境界,后现代浪潮使历史主义复苏,海登怀特称之为新历史主义的理论要点“在于史家自身之创作”(on the creative act of the historian himself)(96)。如果历史乃史家的创作,则史家之主观意识足以左右历史的内涵。柯林武德英年早逝,未及见后现代主义风潮之兴,然其师承克鲁齐(Benedetto Croce),风尚唯心,强调“历史思想”(historical thinking)的重要性:一则曰历史乃思想的历史,因历史犹如过眼烟云,不复存在,不能如眼前一桌一椅之可见,只是历史思想里的烟雾,故历史知识乃思想的产物,历史叙事亦即史家心中之造;二则曰所谓心中之造,乃史家将往事置于胸中,含英咀华,而后发为文章。(97)柯氏论及胸中之造,有谓“史家必须重温古代帝王决策的过程,在其心中重演古王的经验”(98),实即王夫之所谓“取近今之传闻,而设身易地以求其实”(99),虽得柯氏微意,惜无发挥。至于今人将柯林武德与章学诚相模拟,认为乾嘉章氏与英哲所论颇有相似之处(100),未必恰当。欲将两氏相比,须先知柯林武德“重演史事于史家之胸”(re-enactment of past experiences)的要旨;所谓重演,不是简单的将心比心,以我心知彼心,而是运作我心以重演彼心。柯氏常说:重演古人的经验,不是古人思想的复苏,所以重演于胸,要有批判性、建设性,并非完全重现原样,照本画符,否则历史知识殊难获致。(101)吕东莱所说,“欲求古人之心,必先求吾心,乃可见古人之心”(102),正可通柯林武德治史之法。更何况柯林武德运作我心,重演往事,并不是全凭主观空想,仍然需要文献证据为佐。然则,所谓重演,是理解历史的必要手段,史家自我做主,庶免拾人牙慧之患,绝非章学诚所谓的史意、史德、别出心裁云云。章氏的史意,乃史事道德的内涵。史德乃史家的心术,别出心裁乃撰史的创意,与柯林武德的重演之旨实风马牛不相及也。

柯林武德所谓的历史的内在和外在,也不是章学诚所说的记言和记事,也非余英时所说的思想史和政治史。(103)柯氏之意是,任何历史事件或行动都有其内外两面,“内在”是事件或行动所“表现出来的思想”(what is expressed),而“外在”则是表现思想的事件或行动。柯林武德曾近人常将柯林武德史学两要点解释为所有的历史都是思想史以及所谓将心比心之说,皆有所误会。批评名家塔西佗(Tacitus)之罗马史,仅仅以善恶来评价历史人物,正因史家未能于其内心之中,重演古人经验,所以只见古人外在的善恶表现而已。(104)由此可见,内在与外在属于一体的两面,不像记言、记事、思想史、政治史之绝对可以分开。

柯林武德之最终目的仍然是乐观追求信而可征的历史知识,与后现代质疑历史真相之悲观绝然异趣;然其以思想与想象为求真之载具,足以授后现代理论家以柄,以为就思想与想象而言,史家与小说家在运作上并无不同。柯林武德亦自谓,史家与小说家之任务都以叙事述景,以及展示动机、分析人性为要;而两者操觚时亦皆意由己出,不假借他人,故都属于“先验想象”(a priori imagination)之行为。“先验”概念出自康德的《纯粹理性之批判》(The Critique of Pure Reason)(105),认为没有任何知识可以超越经验,然而部分知识是“先验” (á priori)的,不由经验推论而得,故“先验”之见非植根于经验,而存在于抽象的推理之中。经验之知,得自感觉,乃“后验”(á posteriori)之知,而“先验”之知则得自“理解”(understanding)。若用之于史学,从经验获得的知识,无论耳闻或阅读皆属感官的认知,认知到史实之存在,是“后验”的,而理解史实,使之成为史学知识,有赖于思想,是“先验”的。圆明园之焚毁为经验认知的史实,而其之所以焚毁、如何焚毁则是理解后的历史知识,是“先验”的。故柯林武德认为,从“先验”的层次而言,史家与小说家并无不同,皆具独立于经验外之“理解”。真正的区别就在经验事物的虚实,史家必须传真,而小说家可以言虚。然则史家所理解的,必须是真人实事以及真正发生过的事情,而且必须服膺三大准则,即所叙之事必落实于时地、必前后一致、必涉及实证;而小说家皆不必遵循。由于史家为史学之准则所限,故其思想的历史世界,有一无二;而小说家既无所限,其想象之文学世界可以无穷。(106)质言之,历史与小说叙事虽同,但目的迥异。历史不能无中生有,史若不实,就是秽史;小说言虚,反增情趣,不仅是作者初衷,亦读者所期盼。然则,历史与小说泾渭分明,实甚显然。

柯林武德虽力辨史家与小说家之异,然以后现代观点视之,既往之真实既不可求,所谓准则,虚设而已,则又何异于小说家言。事实上,西方重视精神境界之哲人自维柯以来,都认为区别不大;历史学家与小说家莫不致力于人生活动之认知,以及以当今之观点建构意义,故历史与小说皆属当今,而由当今之想象,创造人生。柯林武德亦不免说:“每一个现今,皆有其过去;每一个由想象重建的过去,以重建此一现今之过去为目标,而现今之中,想象之举不辍”。(107)欲达此目标固然,而实践维艰。而史证、史法、史释皆与时俱变,故每一代史家皆须重写其历史,且谓“历史思想犹如逝水,举足涉水,所涉之水少焉即逝,再举其足,已非前水”。(108)所要说明的,无非史无定论,史家撰史虽竭尽全力,亦不可能一劳永逸,存在又落入后现代之口舌。

值得吾人细究的是,史家是否可借文学家充沛之想象,达到史事传神的目标。传神可以说是一种艺术,绝非科学,然艺术亦能成为传达真相的工具。史家若不借重艺术,则其所述之真相,既难通解,亦难传达。(109)唯传神的艺术甚为不易,北宋王安石说得最为透彻:“糟粕所传非粹美,丹青难写是精神”。(110)画一幅人像,可以画得极其逼真,但欲将画中人之神态活现出来,虽非无可能,但难度甚大。欲将冷冰冰的史实,活生生地写出,同样不易。故西方贤者有言:“所有的历史都似欲使死者回生”。(111)往事既逝,人与事都成为没有生命的陈迹,大都是残留的文字记录,即使经史之类,也都是没有生命的史料,即道家所谓之糟粕或糠秕。所以钱鍾书有云:王阳明知道经可以示法,章学诚知道经乃政典,龚自珍知道诸子出自于史,但“概不知若经若史若集皆精神之蜕迹,心理之征存”;(112)所谓蜕迹,所谓征存,都是没有生命意义的糟粕,即道家所说:“书乃古人糟粕,道之精微,不可得传”(113)。糟粕一词在此只是陈述历史乃既往的陈迹,犹如失去生命的尸体,没有精神可言,故所载的精微之道,亦如鸿飞溟溟,不复可得。历史陈迹既属糟粕,又如何示法?柯氏的重演之旨,即在示法,也就是要赋陈迹以新生命的办法。

史家的重责大任正是要将失去的精神蜕迹赋以新的生命,不仅要能传迹,尚须将确定的遗迹使之传神,写出生动的真面貌。传神实难以传真,所谓“非传真之难,而传神之难,遗其神即亦失其真矣”。(114)欲传陈迹之神,除了洞见“一时之政事”外,尚须观察“一时之风气”。而时代风气,必由当代哲学思维中探得,所以“不读儒老名法之书,而徒据相砍之书,不能知七国;不究元佑庆元之学,而徒据系年之录,不能知两宋”。(115)道出玄思妙想,固有助于史家传神,如钱鍾书所谓:“史家追叙真人实事,每须遥体人情,悬想事势,设身局中,潜心腔内,忖之度之,以揣以摩”。(116)古王与古心已死,端赖今日活生生的史家之心来重现古心。以今心明古心,必以今心裁择;而今心裁择,常有古障,故史家宜“心眼空灵”始能“直凑真景”。(117)真艺不必有迹,无须依托外物,凡形诸笔墨者,皆非精神,只是皮相。大师画画,实以心画,非由手画。唯钱氏以为“能得心应手,正先由于得手应心,技术工夫,习物能应,真积力久,学化于才,熟而能巧”。(118)史家重演往事,无疑是心的运作,心演之往事形诸笔墨是手的运作,手眼一体,才能将意象与表达二而即一。得心与应手虽为一体,应手犹难以得心(119),尤其是对史家而言,因未具精神的历史,仍然是死的遗迹;然而,欲传其神,则有赖师心造境之后,能够应手,庶几笔补造化,以竟其功。应手难以得心,即在于此。柯林武德作为哲学家,以心演为重,钱氏所言得心应手,可补柯氏心演之不足,皆可为史家传神之助。

所可惜者,富于哲理的后现代学说,既不能澡雪历史精神,重现历史的魂魄,以传历史之神态,反而欲去历史求真之精神,解构历史之本体,于史学建树无多,而破坏甚巨。其实,后现代学说既然讲究文本,以及语意之结构与意义,大可助史家善用文字,以表达人类的渴望、幻想、品味,并提供洞察人性的精微之思。

就洞察人性而言,诗道之品味最高,擅以隐喻暗达要人要事,发皇心曲。诗之抑扬顿挫亦最能激荡人心,实为人类共同之母语。诗篇佳作,往往不因其造艺,而因其灵感,故诗之为物,有如神助,非尽人力可及。中国传统诗论有心灵一派,如明末剧作家汤显祖认为,欲使文章写得虎虎有生气,须有奇才;唯奇才之心灵飞动,才能上天下地,去古来今,落笔称心,自我伸缩生灭;苟不能如意,则文章也不能顺畅。汤氏之意并非仅止于心灵的飞动,尚有可资心灵飞动的实体,所以说:“善画者,观猛士剑舞;善书者,观担夫争道;善琴者,听淋雨崩山”。(120)有了剑舞、争道、崩山的实景,才会有奇才的心灵飞动,得到难以预期的效果。所谓传神,须有可传之实体,否则,未免徒托空言。

凡撰述无不反映时代,诗道尤其如此(121),因人由其生长的世界所形塑,其人之诗感,使其心物合一,天人相应。历史乃时空之中自自然然的行动、才性、氛围、精神,所应展示者乃既往之情景,而非抽象之通则。故赫德直言:“历史根本就是诗,留下一则似乎真正发生过的故事”。(122)诗道讲究妙悟,实为才识超迈的源泉。史家内夫(Emery Neff)以“诗之史”(The Poetry of History)为其书名,因诗乃“人类精神要素最完备的象征”(123),实乃史家致知的最佳选择。史著具有诗质,不仅仅叙事而已,尚能唤醒遥远的时代,使之复苏,如劫灰之复燃,重现其神采,才足以动人心弦。

诗能咏唱,最初教堂内之吟唱,达灵魂的呼声;既形之于文字,展现人类的精神面貌,诗人之史笔,也往往更能展现才识与灵活,故希腊哲人阿里斯多德(Aristotle)认为,诗比史更具思辨的深度。钱鍾书所谓的“史蕴诗心”,就是理解到史笔之中蕴藏诗心,诗道里的神会足资史家传神之用。史蕴诗心不是要舍真就虚,而是要增添史之美感,增其神态。

刘知幾曾说,史之美者,以叙事为工;叙事则以简省为要,而所谓简省,乃疏而不遗的隐晦之道,而此道实即诗道。所以刘氏说:“读古史者,明其章句,皆可咏歌;观近史者,得其绪言,直求事意而已”。(124)他说近代人的史笔不似古人,端因缺乏诗心,以至于读来冗长乏味,不能深体微意,仅得史事的大概而已。然则,唯史蕴诗心,始称可读的佳史。刘知幾的用晦之道,刘勰的解味曲包之说,都属此意。史蕴诗心实关涉到史笔叙事,以及创意之流畅与美感,真与美之结合。司马迁史记的疏荡而有奇气,所写人物如项羽、刘邦,神态毕露;温公通鉴的庄严信美;吉朋(Edward Gibbon)罗马衰亡史之行文恣肆,结构宏伟;(125)米西雷(Jules Michelet)法国革命史(126),使往事复苏,革命重演,均可称之为歌咏之史,史书而具有诗体之美者。

史家深探人心深处,固有赖于诗;欲洞悉一时代及其众人,亦有赖于诗。诗既对人性之认识有其贡献,诗心足称想象之母,故史蕴诗心,始能在认知上加重直感的敏锐。史家对史事所产生的震懔与共鸣,都属于直感,也是一种诗感,经由思考与内感以掌握现实。而现实中本有诗情,人类既往之业绩,亦有如宏伟的诗篇。卡莱尔(Thomas Carlyle)深信,史虽有赖于科学方法,实与诗密不可分,诗心可令史笔洞察生命的奥秘,掌握时代精神的去向,提升高明的想象力,而想象力与同情心乃理解历史之所需,甚至以为史乃真人实事之诗,其佳者远胜于小说之引人入胜(127),因“诗心之伟大,端能揭露历史表象的面纱,而见事之真与美”,故谓之“诗般之史”(poetico-historical)。(128)诗心既最具经验中之情绪与美感的敏感度,亦因而最能表示历史现象之真与美。苟得诗之敏感,始得深探人事的内层,叙事方能栩栩如生,而免死气沉沉。(129)卡莱尔评伏尔泰之史书,如“仓库里整齐的货品”(130),断非诗般之史。盖史意得自对往事之感动,而此感动来自诗般敏锐的观察。然则,史意乃诗情的特殊表现而已,史体虽与诗体有异,然史体之设计、写作、风格、议论、行文、遣句,皆未尝不可蕴藏诗心,以增史体之美。

凡史家渴望述史的整体和谐之美,需要诗心,因真与美以及风格与内容,大有相关之处。名家布哈德(Jacob Burckhardt)谓诗于人类知识贡献最大,其知识之渊源远胜于史。诗较史更为庄严,史可自诗吸取最纯美之泉水,获致探究人性的洞察力,以照明史事;又谓“诗乃最古老之史,远古的神话大都披着诗之外衣”(131),而后进入史诗时代,最后诗才归宗于文学。布氏也直称,史乃诗的一种形式,甚至是诗之层峰,认为艺术与科学两者实属同盟,似相反实可相成。(132)事实上“就了解人性而言,诗心远胜于史笔”(133),故诗人之才智实高于史家,而此乃史家布哈德的由衷之言。

思考与内感以及置想象于理智之上,似有失客观,现代实证派史家即以为,艺术与科学两不相容。但史蕴诗心的结果,绝非幻想或浪漫情调,而是培育历史眼光与想象力,经诗心培育之史识,更能洞察历史的精髓,得其神而更能传真。考证发掘,有利于历史传真,若碑文实录、古墓石室、真实无讹而了无生气;史家不为旧闻所没,则有赖诗心,以操古人古事之精神,令其魂魄重现,始能达到传神的目的。故史家治史,智度之外尚须神会。此即德国史家莫姆逊(Theodor Mommsen)所言,“史家宜具神悟之才”(the divinatory gift of the historian)(134),而神会妙悟莫逾乎诗,所谓“禅道惟在妙悟,诗道亦在妙悟”。(135)诗道之空灵婉约正可为史家神会之助,而真实之事原可由史料掌控,诗心之柔肠无妨史笔之铁腕。想象与数据合而为一,始见今古人情的温馨,以及诗心与史笔之真挚。

然而诗心与史笔亦各有异趣,诗可自创其美感世界,崇尚虚幻。不过,如钱锺书所言,诗“虚而非伪,诚而不实”,毕竟诗歌之真,非即事物之真。诗可兴到,史必求实,殊不能从诗之虚语求史之质言。虚语尽可吟风弄月,而质言不可捕风捉影。吾国史籍常以前朝故典为后代实事之例,犹如诗之用典,以虚言为实事,泥华词为质言,并不可取,因今古事例特殊,不能如诗之假借与寄托。是故史蕴诗心,不宜从诗语中考史、因如钱氏所言,“词章凭空异乎文献征信,未宜刻舟求剑”;又说,“苟有人焉,据诗语以考订方舆,丈量幅面,并举汉广于河之证,则痴人耳”。(136)若凿空考史,非仅考史无得,且无视诗之特质,大损诗之风情。总之“可视史为诗,不可视诗为史”。(137)诗与史既可会通互补,也各有分际,史仍以求真为要。诚如盖彼得所说,“史家之文学才情并非背离真实,适足以传达真相”。(138)史笔风格之选择仍取决于求真。

结语

史学以求真为尚,然史事随风而逝,所遗留者唯文字的残存,考信维艰,求真殊为不易,亦导致史无可证之质疑。现代史学乘科学之风,学院之兴,学科之专业,讲究实证,遂以为凭借档案文献,理性批判,可致客观公正之信史。然史学与科学本质毕竟有异,殊难强同。及空前的欧战爆发,意识形态勃兴,各有所见所思,益知人事之难以冷静客观,论断绝无独一无二之准则,而后遂有“相对主义”之起,因人、时、地的不同,不同时代,不同国度之人,各自为史。然则,并无绝对客观的历史真相;有之,唯相对之真相而已。无疑直接挑战兰克以来的现代实证史学。

维护实证论者遂与相对论者针锋相对,辩难不已。若欧战引发相对主义,则二次大战所谓自由与奴役之战,又引起维护真理与真相的热情。相对主义无绝对真理之说,因有为极权开脱之嫌,而相形见绌,隐而不彰。然相对主义之质疑并不易解,史学界虽益臻专业,强调自主,然绝对客观而又科学之史学终不可得。至后现代风潮涌现,否定历史真相之彻底,前所未有。希腊神话中有骁勇美貌的阿契力士(Achilles),因得圣水洗礼,具金刚不坏之身,唯脚根因未沾圣水而成唯一可以致命之处。(139)历史真相正如阿契力士的痛脚,竟为后现代论者探得其密而射中要害。史学若无真可求,何异于阿契力士之命丧战场?

然历史真相非无可能,所谓史学求真,实系史家求真。史家凭其才学技艺,未必不能使其主观近于客观而获致合情合理的真相。史家苟能通解史事,足以在人性光芒里化解各种不同的偏见。观览中外史学史求真之范例,所在多有,后现代之论洵属过当。文史原属一家,史家亦多文采。现代文史分途,各有所专,但史必实,文可虚之外,运思落笔颇多可通。史家求实传真,大可借传神之笔,益增其真。传神之真不亚于传真,或更过之。传神与传真苟能兼备,史家求真必更能精进。唯史家辛苦所得之真相,未必能敌世俗不实之传闻,如李华《太白墓志》明说,李太白“赋临终歌而卒”,然浪漫诗人因醉泛舟于江,捉月溺死的传闻延续不断,信以为真;世俗以《三国演义》为史,而不读《三国志》,亦此之谓也。

来源:《史学理论与史学史学刊》2009年总第7卷

融·汇——西藏札达桑达隆果墓地

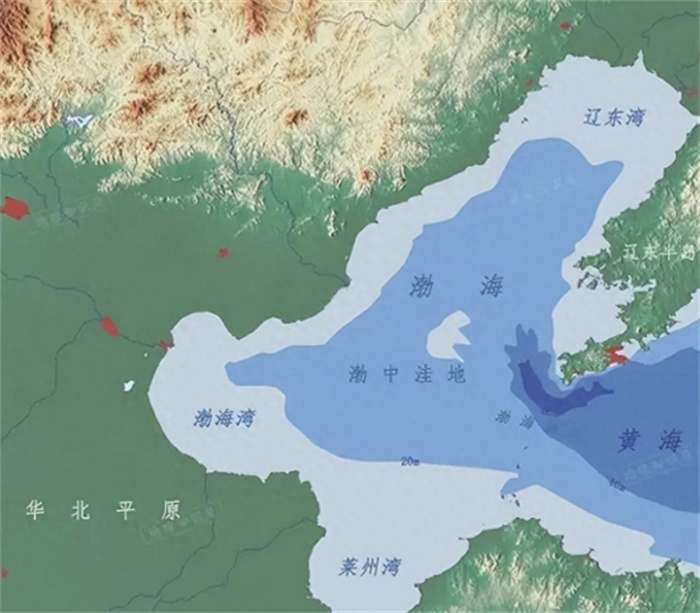

发掘单位西藏自治区文物保护研究所项目负责人何伟#十大考古#桑达隆果墓地位于西藏自治区阿里地区札达县桑达沟沟口,地处喜马拉雅山脉西段北麓,海拔3700米,地势北高南低,属山地半荒漠与荒漠地带。桑达隆果即藏语Sangsdarlungmgo的音译,意为“桑达沟口”。▲桑达隆果县城,象泉河(东向西)我要新鲜事2023-05-07 18:11:230000北票颌龙:辽宁小型食肉恐龙(长1.8米/距今1.2亿年)

在恐龙时代,除了众所周知的二足、四足食肉、食草恐龙外,还有许多古鸟类恐龙,比如今天要介绍的北票颌龙,它长的跟现代鸟相似,有翅膀但不会飞,其化石最早出现于中国辽宁,是种小型食肉恐龙,接下来一起去认识看看。北票颌龙基本资料我要新鲜事2023-05-09 19:54:440000石峁和中国国家形态的兴起:一种考古学、历史学和神话学的视角

【作者简介】伊扎克·杰夫(YitzchakJaffe),执教于以色列海法大学考古系。罗德里克·坎贝尔(RoderickCampbell),美国纽约大学古代世界研究所副教授。吉迪恩·谢拉赫-拉维(GideonShelach-Lavi)以色列希伯来大学教授。【译者简介】王嘉,陕西神木市人,文学学士,法律硕士,历史和考古爱好者。【来源】《当代人类学》2022年第1期第63卷。我要新鲜事2023-05-28 15:00:200000小力加布龙:阿根廷小型食肉恐龙(长0.7米/1.25亿年)

在恐龙世界中,小型恐龙总是容易被人忽视,但它们数量众多,是当时不可忽视的存在。今天小编要介绍的就是一种小型食肉恐龙,它就是小力加布龙,出土于阿根廷,体长仅0.7米,生活在1.25亿年前的早白垩世,接下来一起去认识看看。小力加布龙基本资料我要新鲜事2023-05-09 05:15:580000说说古代的共享单车——“共享毛驴”,租毛驴骑回家不还,咋办?

古代的共享交通工具本文作者倪方六如今,共享单车流行了起来。这种所谓“共享经济”下的租赁模式,其实就是付费租用,古代早有,只不过实现方式有所不同罢了。车、辇、轿、船、乃至驴、马、牛等畜牲,都曾作为“共享交通工具”,出现在古人的社会生活中。我要新鲜事2023-05-27 08:14:420002