杨庆堃:民间信仰的公众性

按:在中国各地,庙会、在公共危机时举行的宗教仪式、节日场合的集体庆典等公众性事务在社会生活中随处可见。任何社区都有一个或多个地方保护神,作为集体的象征,对这些神灵的崇拜仪式成为社区宗教生活的中心。著名社会学家、人类学家杨庆堃(C.K.YANG. 1911-1999)的代表作《中国社会中的宗教》认为,在中国社会,宗教作为“分散性”宗教的一种形式被整合到世俗社会制度里。本文选自杨庆堃著,范丽珠译《中国社会中的宗教:宗教的现代社会功能与其历史因素之研究》(上海人民出版社,2007年)第四章“民间信仰的公众性”。

在社会组织结构当中,超越家族系统、社会和经济群体存在着更大的社会单元——地城性的社区。以社会和经济组织为例,宗教在传统中国社区扮演着重要的角色。在中国各个不同地区,公众性事务在社会生活中随处可见,比如庙会、在公共危机时举行的宗教仪式,以及节日场合的集体庆典。在中国,任何社区都有一个或多个地方保护神,作为集体的象征,对这些神灵的崇拜仪式成为社区宗教生活的中心。少数几类大众化的仪式是社区范围内的活动,在以家庭为中心的社会生活中发展起来。

在这些公众事务中,宗教的基本功能就是提供一个可以超越经济利益、阶级地位和社会背景的集体象征,以便为形成民众对社区的凝聚力创造条件。因而,来自不同阶层的人们可以在共同立场上,接受同样的民间信仰。无论是什么样的公共宗教仪式场合,也无论是举行庙会、求雨或是庆祝某一公众的节日,宗教都起到了共同信仰象征的作用。在宗教的引导下,人们打破了平日各自不同的生活界限,完全投入到社区活动中。作为宗教功能的一种,每一地区主要寺庙的多神信仰属性的发展可能就是为了适应社区整合的要求。除了要供奉的主神以外,有影响的寺庙还经常把其他信仰的神灵吸纳进来,通常是司掌不同行业的保护神,这就使得信仰不同和行业相异的人都可以把该寺庙看作是一个共同崇拜的中心。这一特征在一定程度上促使民间寺庙能够拥有众多狂热的信徒。

云南思茅城里的绅士抬着泥菩萨游行 [澳]莫理循摄,1908年

云南思茅城里的绅士抬着泥菩萨游行 [澳]莫理循摄,1908年

庙会

庙会是最大的定期性社区集会,宗教在其中发挥了重要的作用。在中国北方乡村庙会特别普遍,大多数在暮冬初春时举行,或是在春耕开始之前,这正是象征着生命成长的新一轮周期开始之际。一般持续三至五天,每个庙会都会吸引成千上万的进香者。举办庙会的地点往往在该地区中心的村庄或城镇,为城乡间的贸易提供便利机会,间接地促进了经济的发展。庙会期间,在寺庙周围会出现几百个临时的店铺和货摊出售各种各样的日用品,顿时打破了乡村平时的沉寂,乡间小镇在忽然之间变得像市中心那样热闹。这种情形会在庙会期间持续一段时间,赶庙会的人既有普通的信众,也有来做买卖的商人。

中国的庙会就像中世纪时欧洲的集市,宗教色彩非常明显。新近出现的庙会例外,庙会总是围绕着一个寺庙来安排的,是社区祭祀寺庙主神(因为一个寺庙经常供养许多神)的一种方式。因此庙会和在庙会上的活动就成为社区庆祝神明生日的一个场合。我们可以这样理解,宗教能够在经济结构中扮演重要的角色,就在于宗教仪式的力量可以吸引社区的民众,而不在乎其个人的经济利益和社会利益。人群一旦聚集起来,自然就为贸易和其他社会活动提供了机会。相反,那些主要是为做买卖而来的人们也会进入寺庙叩拜庙会的保护神。庙会时期,经常会在庙里举行各种精心安排的祭祀仪式,参加庙会的商人一般都会在生意开始之前拜谒寺庙,焚烧香烛,并向神灵磕头。庙会的宗教和经济两个方面的内容交织在一起,吸引着各路民众。

北京厂甸庙会集市 1913年

北京厂甸庙会集市 1913年

在河北省北部定县尧柳庄有一个定期举行的庙会,我们可以从该庙会观察宗教的这种角色,1927年这里举行了庙会:

越来越多的人前来拜谒这棵位于村子边的柳树。村长本来想砍掉这棵树,为村里的学校筹钱,但就在他砍树之前,来了一个男人。这个男人说有一个神出现在他的梦中,神仙说村西大柳树将要显灵,柳树皮可以治百病。这个消息不胫而走,人们纷至来烧香磕头。恰巧有个病人喝了柳树皮煮的水,被治愈了……还有一个绝对不相信柳树神的人走过这棵树时得了瘫。这样,柳树的名声就更大了,……一个外地来的病人经过这棵树,对之肃然起敬,跪下给磕头,并析求帮助。这个人后来病体痊愈了。

由于有越来越多的人到这里来进香,于是每年该村都会组织一个为期四天的庙会,从三月初二到初五,庙会期间每天都有大约4000多人前来赶庙。

大多数庙会的举行都是为了祭拜时间久远、有影响力的神,但是一个神灵吸引人们的力量在于它回馈给祈祷者的灵验和给崇拜者不可思议的好处。无论神有多少年的历史和多高的地位,也不管神明传说的性质是什么,宗教因素必要的功能在于动员社区成员参与建立在共同信仰和共同兴趣上的活动的能力。

我们可以从20世纪20年代定县北齐村庙会的例子中,印证庙会集聚社区成员的能力。除了少数留在家里看家的人以外,整个村子326户人家和从邻村来的人纷纷前来逛庙会。实际上,十里八乡每个村子都有人到这里来。还有来自20英里以外的外地人和商人。在为期4天的庙会上,成千上万的人涌向寺庙,或者在露天集市摆摊做买卖、或是提供娱乐活动。在4天当中,庙会牲口市的牲口有不下2000匹的交易,人们买卖大量的食品、农田、工具、器具、五金器皿、衣服、化妆品和玩具。

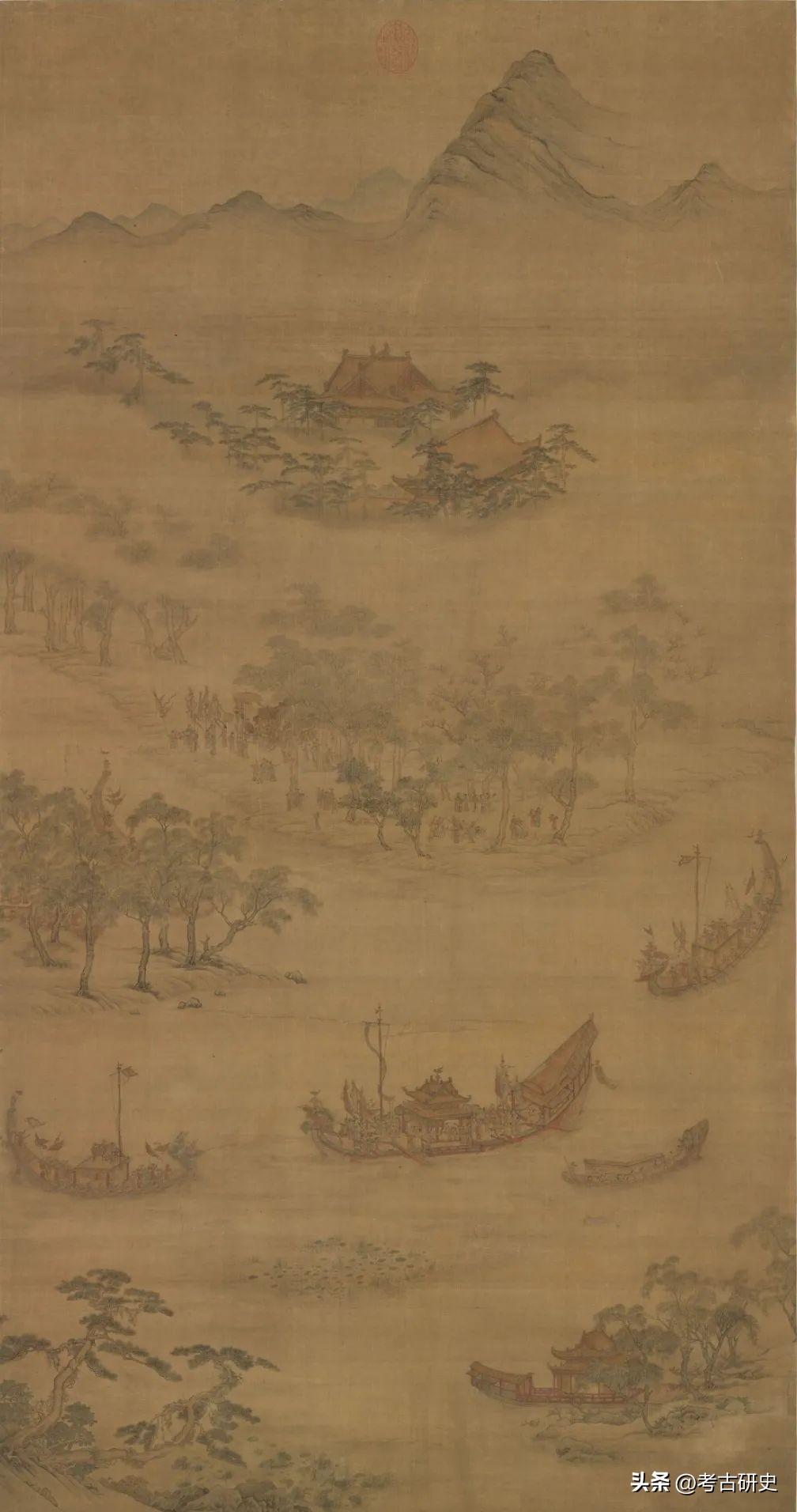

[元]朱玉《太平风会图》(局部) 芝加哥艺术博物馆藏

[元]朱玉《太平风会图》(局部) 芝加哥艺术博物馆藏

尽管庙会上商业交易非常活跃,但并不意味着人们忘记了赶庙的宗教目的。在庙会开始的前一天夜里,村民们和商人们都在庙里拜谒那些虔诚的朝拜者:

他们在三月二十夜里并不回家,坐在庙里的台阶前过夜,叫做“坐夜”。庙里都是坐夜的人。坐得越靠近台阶的人越能在第二天一清早得到神的保佑。给韩祖挂袍就是做一件新纸袍给韩祖挂在身上,乡民给他打扇、焚香化纸的人很多。韩祖神像前边放着一个箩,跪拜的人随便扔钱,叫做供“油钱”给神灵。

除了虔诚的崇拜和商业交易以外,庙会的娱乐活动也给民众提供了暂时摆脱日常劳作和道德约束的机会。普通庙会上必不可少的是搭戏台唱戏,戏剧表演被视作是向保护神表达崇敬的方式。许多大型的寺庙会为此在庙前建有戏台,那些没有戏台的寺庙也会搭建一个临时的戏台。

庙会热闹非凡,可以看到各式各样生动的景象。载人到庙会来的马车整齐地排列在戏台前的露天场地两边。妇女们常常坐在马车里。其他的观众在这两行马车之间,他们有的坐着,有的蹲着,有的站着,有的相互交谈,还有的则沉浸在戏剧情节当中。戏的开场通常是神话故事内容,各路神灵粉墨登场,出现为社区的繁荣安康而庆贺的场面。许多研究中国宗教生活的学者,对庙会戏台等表演场所作为一些中国寺庙的永久性功能感到很惊讶。虽然把戏剧和寺庙结合起来进行理论解释不是本书研究的重点,但不可否认的是戏剧的确发挥了娱乐的功能,通过宗教内容形成一种社区的凝聚力。此外,早期宗教舞蹈和非宗教性戏剧艺术的发展之间有着非常密切的联系,这些民间艺术至今流传,充分地说明了寺庙结构中包含了戏剧舞台表演的内容。

明应王殿元代戏曲壁画 现藏山西省洪洞县水神庙正东殿

明应王殿元代戏曲壁画 现藏山西省洪洞县水神庙正东殿

在庙会中还有其他形式的娱乐:西洋景木偶戏、变戏法,以及那些为卖药而表演的杂技和拳击,专职的说书人以及赌博摊。除这些以外肯定还有算命占卜的,在这样一个宗教活动的场合,人们既可以享受当下的快乐,也能试着预测未来。

庙会给大众提供了快乐的氛围,使人们感到从未有过的轻松,于是平时对行为方面严格的道德要求在这样的场合里也松弛下来。比如,普通人厌恶的赌博也以娱乐的方式出现,吸引了很多人驻足参与不过,在一些大规模的和周密安排的庙会中组织者会特别禁止赌博。

在庙会上,平日严格的男女之大防的约束放松了,一直被限制在家里的妇女们有机会和男人们混在一起说话。调情也常常变得公开,这在规矩严谨的日常生活中简直是不可能的。同时,这里的商业活动也很活跃,远远超过单纯的货币交易,因为许多妇女带着她们自己的手工制品,利用庙会的机会,一边讨价还价一边与其他的买主卖主交往。“庙会是一年中为数很少的全家出来消遣娱乐的场合之一,也是少数几个能在外面见到许多妇女的场合之一。”由于庙会上男女之大防的放松,许多富裕而家规严格的家庭还是严格禁止家中的女性成员参加庙会或是类似的宗教活动。

北京隆福寺庙会

北京隆福寺庙会

因此,在这个成千上万人的盛大集会中,宗教信仰、经济事务和娱乐活动交织在一起,它提供了一个把个人带出以家庭为中心的日常活动范围,亲朋好友能够相聚并扩大社会交往圈子的场合;还打破了日复一日简单重复的单调生活。北方漫长的冬天加刷了这种日常生活的单调,这也是大多数庙会在暮冬和早春举行的原因,因为农民们需要为即将开始的繁忙农耕季节而振作精神。最重要的是,这样汇集了无数个体的社区集会,前来赶庙会的人,不仅有周围十里八乡的人,还有的人来自很远的地方——比如北齐庙会为方圆20公里——无疑反映了群众性社区活动的地范围之广大,同时参与的人数众多,让每一个亲临其境的人深深地感到:自己生活的乡村虽然狭小,但是在社会与经济组织之外还有更大的社区社会组织存在。

在中国北方,庙会代表了最重要的、有明显宗教特征的社区定期集会,在河北定县有许多庙会非常活跃。那里20世纪20年代时,480平方英里的地区内有36个庙会,也就是说平均13.5平方英里就有一个庙会。

非经济性的大众宗教仪式

尽管庙会是一项凸显经济功能的社区事务,但在社区里仍有许多其他的不包含经济功能的公共宗教活动。这些社区宗教集会是定期或不定期的。面向大众定期的宗教活动每年周期性地举行,经常是在某些神的生日或有关神明的其他纪念日。第二种类型是在社区面临危机而举行的宗教仪式,比如久旱不雨或突发的疫病。

除了上面介绍的庙会以外,庙会这个词还被应用于庆祝某个神明的生日或其他有关事宜的大众宗教集会上。在这些集会上,除了会有香烛、纸钱、宗教纪念品和玩具之类物品的买卖以外,很少有其他的商业活动。这样的宗教集会时常是在一座位置偏僻而又风景优美的山中寺庙里举行。当然,在这种人烟罕及,与外界隔离的地方是无法开展经济活动的。正是因为到这样的寺庙进香朝圣,需要经历长途涉的辛苦,也就深深地吸引着那些来自远方的虔诚信徒。

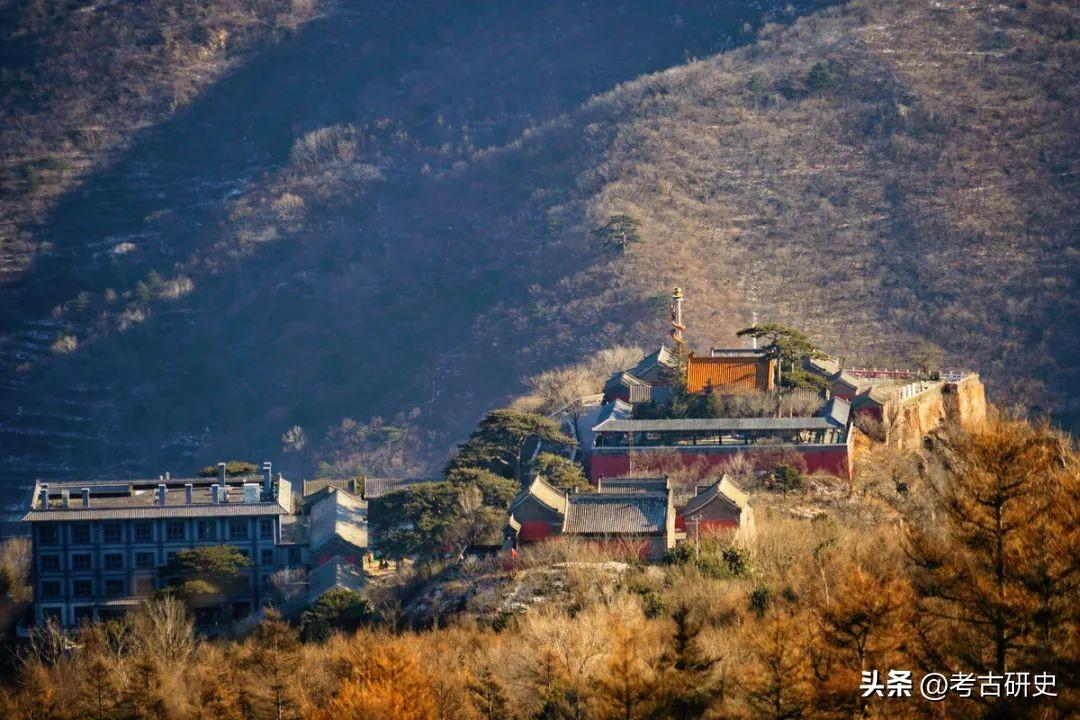

最典型的是妙峰山庙会,妙峰山位于北京西北的西山。每年都有不少人前往进香朝拜,进香队来自50公里以外,那里没有现代交通工具。所有可以到达的道路都向来往行人标明公里数。寺庙里人头攒动,焚烧香烛、纸钱和其他具有宗教意义的纸制品,人们焚香燃烛,烟雾四处缭绕。在寺庙许多大厅里晦暗的祭台前跪着成排的善男信女,每个人心无旁骛地向神明喃喃诉说着感恩的话,有时候进香团可能代表村里其他家庭或为全村的幸福而拜求神明。进香团体是很有趣的,他们通常受同村人、或村子里进香组织的派遣,其开支是由大伙一起来支付的。他们穿戴鲜艳,带着行李和祭品。为了向神表示虔诚通常是长途跋涉,而不以车代步。有时他们身上挂的带子、或随身携带的篮子上面挂有铃铛,一路走来伴着欢快的铃声。当他们经历了一路艰辛终于到达目的地时,就要参与祭祀神灵的仪式,燃烧香烛和那些冥币等,并把带来的食品、水果等供品供奉给神,然后跪在神的面前许愿,还愿。

妙峰山 位于北京市门头沟区妙峰山镇涧沟村

妙峰山 位于北京市门头沟区妙峰山镇涧沟村

许愿就是在神灵面前表达愿望祈求帮助,如果愿望实现了,许愿者就会再次来进香并供奉祭品,还愿是愿望实现后向神表达感恩之情,无论是病愈,还是家财兴旺,或是生育男孩等等,人们都不会食言,一定会来还愿。一个人会为过去几年中实现的愿望而感谢神灵,并为将来重新在神的面前许一个新的愿。

这些都做完了之后,如果时间太晚难以返程,那么进香者会在庙里或是在附近为香客支起的棚子里过夜。第二天早上启程返乡前,他们会买彩色的大纸花别在身上或帽子上,作为好运和他们来过庙会的象征。他们会给家里热切等待的孩子们买一些玩具。然后,他们就精神饱满,心情愉快地踏上回家的旅程。由于很多著名的宗教圣地都建在遥远的地方,所以许多人在一生中只可能有一次朝圣的机会。

这种类型的宗教集会在中国很多地区的著名寺庙都常出现,当一个寺庙和庙里供奉神灵的声望大到足以吸引远方的朝拜者,很自然地就会有附近以及远方的香客到庙里来上香。比如在杭州风景优美的山上,在浙皖两省的高山上及其他省区内的著名寺庙,通常都是人们朝圣的最佳去处。这些庙会使人们有机会从不同的地方聚到一起,在交通不发达的传统时代这样的机会非常少。乡村进香组织的普遍参与,说明了这种类型的庙会对乡村社区的重要性,尤其是在中国北方。

但是非经济性宗教集会并不局限于那些特别声名远播的寺庙,因为这样的寺庙在每个地区里都是屈指可数的。其实,即便那些地方性、建筑简陋的寺庙也会举行类似的集会,当然参加的人基本上来自本社区的民众。这些当地的宗教聚会都是为一些特殊事件而组织的,在中国南方,神灵的生日就特别重要。从地图上看,那里城镇的农业贸易市场四处遍布,因此举行定期的贸易性庙会显然没有在城镇经济欠发达的北方那么重要。但是贸易功能的缺席,并没有使南方减少庙会类的宗教活动,在庙会上有着与北方庙会同样欢乐和激动人心的气氛,也同样吸引了成千上万的民众参与。

这里举一个例子,就是庆祝被奉为神灵的马原将军(公元1世纪)的诞日,供奉马原的一个寺庙位于广州城西部一个较富裕的居民住宅区内。生日庆典仪式在农历二月十五日到十八日之间举行,在庙会之前,由当地人组成筹备委员会为打点场面向每家人家集资,通常每户都会量力而行捐钱捐物。这种财务上的捐赠是很重要的,因为它不仅保证了庙会顺利举行,而且显示了整个社区民众在宗教事务上的参与。

像北方庙会的情形一样,庆典以向神灵献祭的活动开场,吸引了大量的民众。当然了,这是一年中可以不花钱看戏的少数场合之一。但大人们还是要先到庙里拜神,而后再混入人群看戏剧表演。

寺庙附近沿街的摊位出售香烛和其他宗教用品,以及小孩子的玩具。还有许多吸引过路人驻足参与的赌博摊位。尽管仍然严格禁止两性行为,但道德约束明显地不像平常那样严格,允许男女之间可以较为自由地交往,这一点与北方的庙会的情形也很相似。

北京厂甸庙会的香烛摊与玩具摊 1913年

北京厂甸庙会的香烛摊与玩具摊 1913年

整整三天三夜,兴奋的情绪配合着浓郁的宗教气氛,连同某些道德禁忌的松弛一起发挥了调节社会心理的作用:暂时地将参与者从他们惯常的角色——小门小户的日子、各种传统规范、一成不变的生活中解脱出来,人们会忘情地投入庙会活动制造的情境中——一个更大的社区范围的活动和感受。在这种氛围里当地民众无不体验到一种令人感受至深的社区意识。在这样的宗教场合,如果寺庙没有自己固定的戏台,那么城里的居民区常常为了庙会上的演戏临时搭建起装饰精美的舞台,各路戏班子互相比赛竞争,无形中增强了社区民众的集体意识。除了此类的地区性庆典以外,还有另外一些场合,比如城隍的生日,全城居民都要参加。

上海市城隍庙

上海市城隍庙

类似的社区宗教事务在农村也很普遍。德(Clarence Day)在他对中国农民信仰的研究中提到了这样的社区庆典——尽管他没有专门分析不同社区的特性。在广东农村,我们可以清楚地看到宗教事务对社区的意义。在那里,一个明显的例子就是一年一度的“烧炮”活动,也就是放爆竹。1949年以前,每个村子都在秋天举行这一活动,通常是当地保护神生日的那天。

因此,在距离广州5英里的一个村子里,这样的场面是一年中最盛大的社区活动。村子分为两个部分,一部分住着一个宗族,另一部分住着四个宗族。四宗族的社区保护神是土地——土地爷,他的生日是农历二月末(早春)。庆祝活动持续三天,在竹木搭建的临时戏台上通常有免费的社戏演出,雇来的戏班子用彩色幕布和以前其他社区所赠的锦旗、卷轴装饰舞台。锦旗和卷轴上对戏班有如“德艺双馨”之类的赞辞。在庆典期间,村子里居住在这个地界的居民和来自另一个单姓宗族的居民,天天都到临时戏台前看戏。

不过,燃放爆竹作为这一活动的象征性仪式,安排在第一天举行。人们在一个开放的广场中搭起高台,有人在那个高台顶上点燃由竹简做成的十英尺长的筒状爆竹。当它掉回到地上时,成百个甚至有时上千个聚集在场地中的人会冲过去捡起掉到地上的爆竹一般燃放三到五个爆竹,捡起第一个爆竹的人被认为在来年将能够得到神灵最大的庇护,比如喜得贵子或是财运亨通;捡起第二个和第三个爆竹的人也将同样得到神的保佑。人们相信捡到爆竹的人会得到神佑,此外,如果运气好还能得到不同的奖品,包括小至一定数量的米粮大至价格昂贵的家具。每个获胜者都要为明年的活动贡献一件与他所得之物等价的奖品,特别是如果他的确在来年得了儿子或在生意上取得成功,那就更要做贡献了。

台湾台东县炸寒单爷活动

台湾台东县炸寒单爷活动

由于放炮是在所有人的参与下进行的,所以仪式就代表了整个社区祈求好运的共同愿望,以及求神明保佑的虔诚之情。公开的祭祀典礼、免费的演出,以及在装饰一新的寺庙里展出丰富的奖品、随着爆竹的赢得者回家的队列、爆竹被供奉在家中祭坛前——所有这些都渲染了令人兴奋的节日气氛,更令人有机会抒发自己的宗教热情。庙会是一个不受年龄和性别限制的社区聚会的场合。在这个时候,四个宗族全都跨越了平时因姓氏不同造成的社会界限,共同承担起组织公共活动的责任。不仅所有的家族成员都参与其中,而且每个家庭都出钱出力,在经济上帮助支付社区演出以及奖品的花销。甚至春秋两季祭祖的规模和影响力也难与这种民众广泛参与的社区活动相媲美,因为祭祖只局限于本宗族的成员,而且参与者大多是族中的男性。

该村另一部分居住的一个单姓宗族,也有类似的活动。其保护神并非土地神,而是火神。火神的生日庆典是在深秋时节举行。如同村的四宗族那样,也举行众多相似的活动。值得关注的是,这两个宗族团体攀比着雇用更好的戏班和为获胜者提供更贵重的奖品。既然每个宗族团体都可能是村子里规模较小的一个社区,那么这种攀比在刺激社区自豪感方面所产生的影响同在城市居民中是一样的。当然我们也要注意到在村子里不同宗族间的竞争,也会造成邻里间的不和甚至会引起分裂,从而加深社区群体之间的门户之见。

危急关头的公共仪式

除了周期性的年度集会以外,还有一些宗教仪式是在发生了难以预料的事情时举行的,比如突然降临的自然灾害——旱灾、洪水、蝗灾和传染病,或是人为的灾难——如不幸遇到兵或土匪抢掠等。中国民众宗教生活记录中也就包括了大量应付突发事件的公共仪式。

[宋]佚名《大傩图》 故宫博物院藏

[宋]佚名《大傩图》 故宫博物院藏

如果早灾持续时间较长,那么许多农村社区,尤其是在干早的北方地区,人们会举行宗教仪式祈雨。在司雨神的庙里会摆放着大量的供品,从龙王到城隍,他们都有责任为当地招雨。和尚道士的僧侣乐队和雇用的吹鼓手们在大街两旁吹奏宗教音乐、敲打着锣鼓,群众游行队伍抬着雨神、神助以及所有宗教仪式用的器具穿过街道。民国以前,一县之长通常会亲自主持仪式,偶尔能见到在烈日下县长鞭打城的壮观场景,以显示县长具有的命令神灵赐雨的世俗权威。甚至在民国时期,也出现了农民为了敦促城隍招雨,而把他暴晒于炙热的太阳底下的情形。人群则聚集在庙宇周围目睹这一景象,在街道两侧观看抬着神游行的队列。其他突发事件发生时举行的公众仪式,在某些细节上有所不同,但其中的理念是相同的。

许烺光在对中国西南部西城的研究中,透彻地描述了社区在一场霍乱当中都做了些什么。当霍乱袭来之时,不断增长的死亡数字和到处可见的葬礼队列,以及持续上升的痛失家庭成员的户数引发了难以控制的恐惧感,迅速地蔓延到整个社区。因此性命攸关的紧要时刻,城里搭建了一个为全城人祈福的祭台,僧道们没日没夜地在这里进行祷告驱邪,力求让人力所未能阻止的死神望而却步。人们每天都能听到咒文祈祷,看到午夜阴森森的行进队列,僧道和他们的助手摇着宝剑,持火把和铁链驱逐招致瘟疫的恶鬼。在整个过程中,家家户户都紧闭房门,即便有人敲门也绝对不开,为了防止那些被僧侣们驱逐的恶鬼跑进来。

驱疫傩祭表演

驱疫傩祭表演

在所有这些公共宗教仪式中,巫术的重要性是显而易见的。现代人已经发展了播云降雨和控制传染病的知识,他们也许会嘲笑这些社区宗教仪式的愚蠢,但在中国民众还没有掌握科学技术知识的时代,他们只能用宗教仪式来支持自己去面对饥饿和死亡的灾难,这表示他们并不完全放弃勇气和希望。在科学的理性传统尚未长足发展的文化中,由于不能控制时有发生的早灾、洪灾、传染病和战争,面对不可抵抗的灾难以获得勇气和希望,人们必然会诉诸超人类力量的帮助特别是,受到这种不幸影响的并非仅仅是某一个体而是整个群体时,社区便会举行集体宗教活动。

这些宗教仪式主要由僧侣们、社区领袖以及他们的助手操作,同时有许多民众参与,正如在庙会和年度的宗教庆典中一样,当然也并不是当地社区的所有人都来参加。不过也有例外,比如当某个社区请来戏班唱戏,试图通过取悦龙王促使他赐雨时,由于有免费的戏看,绝大多数社区成员都会参加,这和普通的宗教庆典十分相似。但即便不是全体成员都参与仪式,巨大的灾难仍然会刺激社区共同意识。隆重的宗教仪式、列队游行、无数观众、午夜驱逐瘟疫病魔的队伍,这一切都提醒着村民们整个社区正面临着一场共同的危机,大家正采取集体行动以获得救助。个人的安危与社区紧密地凝聚在一起,让人们感觉到自己并不孤单,而是生活在社区这样一个有秩序的群体中。

民国时期北京白云观“叩天祈雨”字样

民国时期北京白云观“叩天祈雨”字样

传统节日对社区的重要意义

传统节日庆典是另一种形式的宗教场合,有重要的公共意义。虽然这样的场合经常与看似群体欢宴和娱乐的世俗活动联系在一起,但它们的宗教性质仍十分明显,因为每个主要传统节日都有它自己的有神论基础、神话解释、献给祖先和神灵的祭品。节日的祭拜活动为整个社区渲染了一种神圣的气氛。在中文和英文的文献中,有关传统中国社会生活的记载,都有大量关于节日的描述性资料。下面的内容将主要对传统节日的社会功能进行阐释,特别是关于社区组织的方面。

在传统社会生活中,几乎每个月都有大大小小的节日,一些重要节日多数在春秋季举行。于是节日庆典就成了一年四季中人们难得的喘息机会,因为节日更是传统得以附着之处。于是,节日就扮演了规定社区生活日程计划的角色。

云南思茅迎春节日的游行 [澳]莫理循摄,1908年

云南思茅迎春节日的游行 [澳]莫理循摄,1908年

中国民间的节日始于迎新年,终于送旧岁,由许多有意和无意的因素混合在一起构成节日期间的内容。节日让辛勤劳作的民众从日常生活的单调氛围中解脱出来,经过一番调整而重新振作精神通过家宴和娱乐活动给辛勤劳作一年的人们以稿赏。节日庆典终归是群体活动,无论实际的动力是什么,一家人聚在一起共同欢庆,毫无疑问会增强个人对家庭的归属感,并有机会与其他群体之间增加联系。家庭宴会是大多数节日的重要部分,对富裕的家庭来说,宴席上摆满了鸡鸭鱼肉和其他平日难得一见的美味佳肴;在贫穷的家庭,有时候过节也买不起肉,但过节时的饭菜一定好过平时那些粗糙、甚至难以果腹的食物,起码在节日里尽量让每个人都能够吃饱。不管怎样,节日的宴席总会带来丰富和得到赏的感觉,以便鼓舞人们对未来充满信心和以积极的态度来生活。因为在忙碌的日常生活中,失败总比成功来得多长期辛劳而又成功无望的经历,会使人更加期待由节日带来的这些周期性的物质安慰,以便对生活充满希望。但宴席最重要的意义还在于大家共同参与,按照神的旨意,人们被聚集到一起享受上天赐予的美味,分享食物的同时相互勉励,争取获得好的回报这种从共同分享食物中带来的快乐,让人们忘记了实际生活中所遭遇的艰难与痛苦,并让人们牢记不管有什么重大事件发生,他们都与家庭成员和社区成员共命运当人们参加过节日里举行的宗教仪式后,坐下来享受宴席上的美食,脸上无不洋溢着满足而又轻松的表情。

节日也是决定社会价值的标志,因为节日庆典发挥了不断重申社区价值的功能。比如新年庆典的仪式强化了乐观、和睦以及美好愿望的道德价值。清明节(三月初三)的扫墓意味着对祖先供奉的责任。七夕(七月初七,牛郎织女相会的节日)是女孩子们祈求今后婚姻幸福的日子。鬼节(七月十五日)象征着社区对那些无后的孤魂野鬼有香火供奉的责任。正如马林诺夫斯基敏锐地指出的那样:“宗教在文化价值认知上打下了它的烙印,并通过公共习俗来强化它。”

布罗尼斯拉夫·卡斯珀·马林诺夫斯基 (Bronislaw Kasper Malinowski, 1884-1942)

布罗尼斯拉夫·卡斯珀·马林诺夫斯基 (Bronislaw Kasper Malinowski, 1884-1942)

大多数节日庆典在家里、或公共场所举行。但并不意味着这些活动都是彼此毫无关系的,它们是在一种共同的宗教传统下,由整个社区全体成员虔诚地在同样的时间,分别举行同一模式的仪式。比如,在新年里,整个社区家家户户门上贴着红色春联家里张挂起鲜艳的饰物,人们身着新衣裳,在街上到处可以听到吉祥话和问候,呈现一派新气象。在所有主要节日的黄昏时分,无论是城市抑或村庄,都能看到家家户户在自家的佛龛前燃香摆供。我们可以知道这种鲜活的社区生活实际上就是脱胎于共同的传统。在引导民众共同行为方面,宗教规范了社区生活及其价值系统——表现为一种人们敬畏并遵守的宗教特征。

在众多节日中,有一些集体性的社区活动。典型的例子就是,在南方民间举行的五月五赛龙舟活动,据说古代文学天才、政治家屈原是在2200年前的这一天投江自尽的。在鬼节,城里最重要的佛寺都会向无家可归的孤魂野鬼施以香火,整个社区中的家庭会去这些寺庙烧香。许多其他的日子,如神的生日、与神有关的特殊纪念日,如同新年这样的节日一样,成为社区举行庆祝仪式的场合。

[元]吴廷晖《龙舟夺标图》 台北故宫博物院藏

[元]吴廷晖《龙舟夺标图》 台北故宫博物院藏

作为社区共同象征的寺庙和神灵

向公众开放的寺庙里定期和不定期的庙会,及非经济性宗教集会,都与祭祀神灵有关。寺庙及其神灵由于发挥了特有的作用,从而成为社区利益、乃至民众认可的社区存在的象征。因为绝大多数寺庙是当地社区集体或地方政府的公共场所,所以寺庙自然成为社区及其大众利益具体的表达形式而且公众在寺庙中举行仪式,表明了定期举行的社区活动聚合了民众的共同利益和共同信仰。

土地和谷物之神

社区整合的功能在具有普遍价值的民间信仰中非常显著地激发了整个社区的宗教热情。在这些信仰中最突出的是主导农民意识的自然神崇拜。

在中国这种类型的最古老的信仰之一是社稷——土地和谷物之神没有任何其他因素的重要性能与农业相比。对社稷神的信仰在周代(公元前1027—前256年)开始,并逐渐确立起来。公元1世纪,土地神才开始出现,有时会取代了社稷神,而有时甚至等同于社稷。

在中国民间信仰中,虽然社稷神和土地神到周代以后如何混为一体依然是一个谜,但从功能的观点来看这种混合好像是必然的。社稷是诸侯国的神权象征(theistic symbol),而土地则是当地社区的保护神。周以后诸侯国家的消亡去除了社稷信仰的政治意义,但是它与土地和谷物的密切关系则保留了它对农民的经济意义,并使之由一种政治信仰转为一种社区信仰,获得了与土地神作用一致的新功能,即象征以农业为本的地方社会的集体凝聚力。城镇社区的居民由于继承了农业社会传统,而崇拜这两个神。一般现代人,对这两种信仰在历史上的差异已经十分陌生,因为他们已经把社稷神和土地神看成同一个神,虽然从理论上来讲“社”和“稷”是两个不同的神、并曾经与土地神也是不同的神灵。

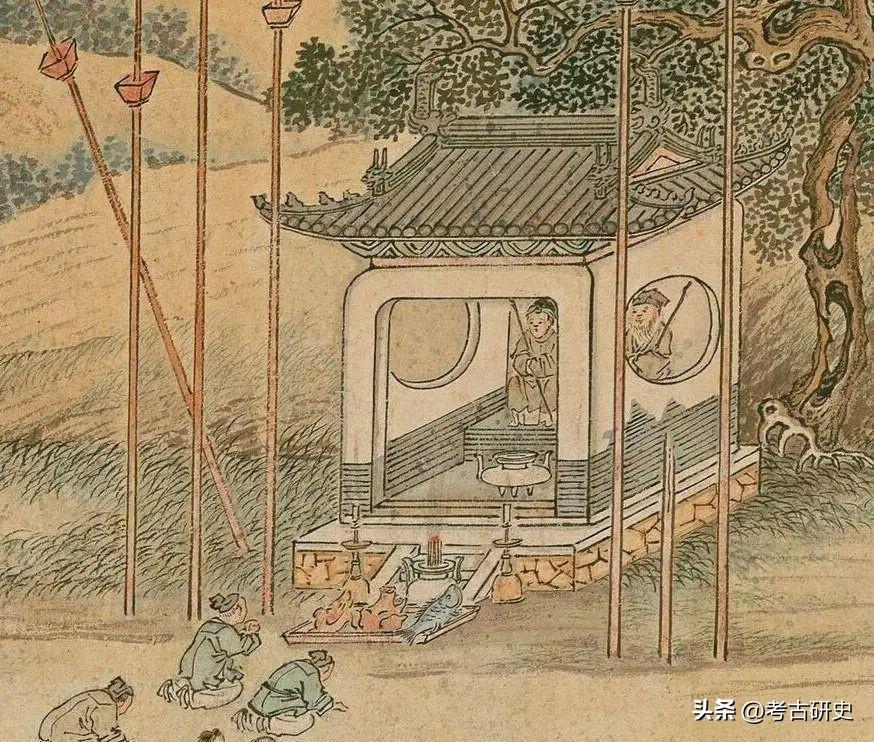

民间的土地庙祭祀

民间的土地庙祭祀

此外,汉字中“社”“稷”二字词源的功能属性可能引导人们把这一信仰与土地神等量齐观。土地神意味着大地,“社”包含着两个偏旁,一部分表示神,另一部分表示土地;“稷”一般表示谷物,尽管它特指穗状的黍。对于农民来讲,“社”包含了“稷”的意思,如果土地肥沃,那一定会生长谷物。因此,社稷含意中,作为一种信仰的谷物部分可以被略去,而不必改变其以祈求丰收为目的的土地崇拜的基本性质。因此,社稷神和土地神在民间的意识中相互等同。在本研究中,这两种信仰具有完全相等的功能,因为它们都存在于现实的民间宗教生活中。

这两种信仰在历史上的盛行,完全说明了其对于社区的意义。在周代,社稷的祭坛一般是诸侯国政治社区的神圣象征,由诸侯来主持祭祀。在汉代(公元前206一公元220年),所有的县、村庄、城镇和街区中一般都有社或土地的祭坛,它成为各种社区活动举行仪式的场所,比如某个当地官员宣誓就职、求雨、当众立誓或祈福。直到现代,土地神的生日仍是社区庆典宴饮的场合。由于民间信仰是社区范围的活动,因而“社”这个字与当地社区是同义的。从唐代起,村庄或邻里组织被称为“社”。从宋代起,当地公共的粮仓被称为“社仓”,当地社区学校则被叫作“社学”。中文当中没有表示“society”这个意义的词,现代术语 society则为“社会”或“拜土地神的集会”,看起来很笨拙,是从日语翻译中借用过来的,因为它暗示了一种领地的组织但它的确强调了土地神作为社区宗教象征的重要性。

湖北长阳民间土地庙 1909年

湖北长阳民间土地庙 1909年

现在,土地神以及社稷神仍然是所有村庄和城镇中普遍的信仰,并对当地社区具有特殊的重要性。在南方,它对当地社区的意义得到了极大的发展。在广东佛山,以街区为单元叫作“社”,每个街区的组织管理基于对社稷神的共同崇拜:

凡各乡人民每百里一百户内立坛一所,祀五土五谷之神。每岁春秋,二社里长莅厥,事土神位于坛东,谷神位于坛西。祭毕会饮,先令一人读誓词,文曰:“凡我同里之人,各遵守法,毋恃强凌弱,违者先共制之,然后经官。婚姻丧葬有乏,随力相助,如不从众,及犯奸盗诈伪一切非为之人不许入会。”誓毕,长幼以次就坐,尽欢而退。于春祈秋报中离读法讲约之。……今……渐失古意,而奉祀之诚,妇孺无问。善治者因神以聚民,因聚以观礼,未始非易俗移风之道云。

虽然这样的礼仪性集会和宴席早就在该城市和广东省的其他许多城市中消失了,但许多南方城市的本地街区仍被称作“社”,而且直到20世纪20年代,虽然日益世俗化的潮流减弱了传统习俗的影响,但土地和谷物之神的祭台还被视作社区的精神象征。直到1948年广州附近的农村里,这些神的祭台仍然扮演着象征保护社区的角色,而且一些管理理事会的人仍然可以社理事的名义参与一年一度的选举,社理事是土地与谷物之神祭台的管理者,他不仅要照料每年的祭祀,还要负责清除街区有经济价值的废弃物如垃圾。虽然这个任务常常是包给某个人来做,但地方领袖常常会把处理来自废弃物的收入用于社区公益。以社区事业的名义和以神灵相号召具有同样的意义。

对其他自然神的信仰

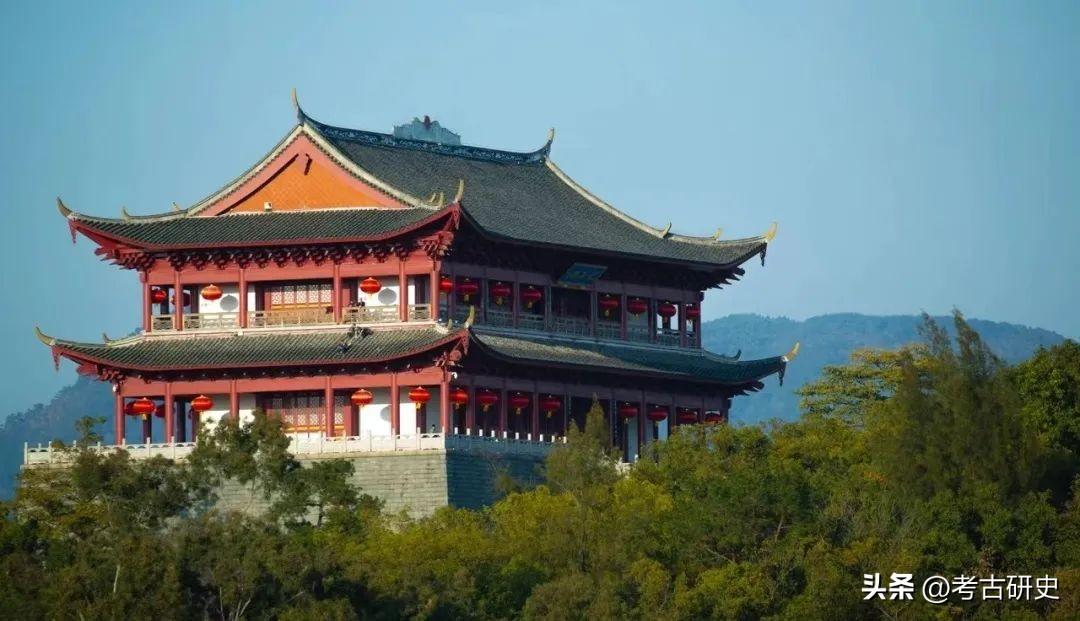

除了土地和谷物之神以外,还有许多对其他自然神的信仰,这些信仰成为激励社区意识的宗教象征。祭祀龙王的五层镇海楼风景如画,长久以来被视作南方城市广州的宗教象征这个城市位于多雨的亚热带地区,经常面临毁灭性的洪水威胁。这个寺庙建造在珠江岸边的山顶上,完全能俯瞰城市,代表了人们希望免受洪水之害的共同愿望。这个庙建于近两千年前的汉代,随着时间的流逝,人们不仅把这一建筑和后来供奉在里面的龙王看作是控制洪水的神奇方法,并且开始将其视作一种防御手段以对抗所有可能使城市遭致厄运的恶鬼。于是,关于这幢楼和这尊神创造奇迹的故事日渐增多。20世纪20年代,当城市现代化的节奏加快之时,曾一度谣传政府计划拆除该寺庙这引起了公众强烈的抗议,他们害怕这一举动会给城市带来灾难,因为如果保护社区的神秘象征消失,所有恶鬼一定会活动猖獗起来。后来这个建筑未被拆除,50年代中老人们提起来还认为它具有辟邪的力量。

镇海楼(广州博物馆) 位于广东省广州市越秀山

镇海楼(广州博物馆) 位于广东省广州市越秀山

许多其他信奉自然神的信仰同样发挥了象征社区利益和意见的作用。在中国一般所见的这些信仰中有“三官”。《河北省望都县地名索引》中有这样的描述:蔡庄有一个三官庙,坐落于村西的小土坡上。从寺庙向下俯瞰,整个村子和它周围的景致尽收眼底。村民们享受着持久的繁荣,一代又一代获得科举功名的人出现。但是最近,土坡被侵蚀了,不久寺庙迁至村北的一处地方。从那以后,该地的学术传统明显衰败了,富裕的大户败落了,整个村子也不再和以前一样兴旺了。一般的解释把这归因于寺庙的搬迁和衰颓……

在乡下另一种较普遍的寺庙是五岳庙,它具有类似的功能。这些寺庙供奉中国的五大名山之神,广布于中国不同的地区。它们的功能之一是控制地震、洪水、旱灾和其他自然灾害大山,其高耸的山峰在云雾中隐现,野兽栖身于山洞峡谷之中,长久以来被视为操纵众多自然因素的超人力的神秘力量之源。因此,供奉山神的寺庙被认为具备捍卫社区共同利益的功能。

还有一些寺庙是与保护社区对抗特殊危险有关的。在中国的一千多个县当中,几乎每个地方都有一个或多个火神庙,不同地区的火神以不同名称出现。为这些寺庙撰写碑文的儒家学者常常着重地赞美赐福人类的火的功能,以及火的使用者的贡献。但许多儒家学者和大众民意则强调这个神灵魔术般力量的重要性,希望它能阻止某些足以毁灭整个街区或村庄的火灾破坏,因为火灾是令人们感到无助的灾难之一。比如河北省清河县的县令于1743年这样写道修葺火神庙的原因:“……火神本古发明钻木取火之人耳。县里曾遭遇一场火灾,将城北几乎所有的市镇夷为焦土……”其他火神庙碑文上通常也都有类似关于寺庙的建造和修缮的说明。

北京市什刹海火神庙

北京市什刹海火神庙

在险情屡现而又能化险为夷的地方,有为一般社区防护而设的特殊种类的寺庙。比如在沿海地区,江苏省的川沙和宝山(现属上海市,译者注)以及镇江和杭州,有保护社区免遭潮水和海啸侵袭的海神庙。在河网密布的地区,有保护人们免于失足和溺水的船神庙和桥神庙。船神庙也经常作为来往船民避风和等候之处——显然是一种典型的社区事业。

祭祀被神化的伟人的寺庙

另一种类型的寺庙供奉传说中神化的英雄和历史上杰出的民间领袖和政治领袖。这种寺庙是中国大地上无所不在的宗教建筑之一,其中有些是供奉某个人的,有些是供奉某些对地方有特出贡献、或在政治上具有重要意义的群体的。这些被神化的人物,无论是个人,还是群体,都是些曾经对朝廷的有功之人;也有的是为地方社区建立功勋,如治理河流、或是修水渠、建堤坝,或是把一个地区管理得秩序井然,或是保卫一个地区、或抵抗盗贼、叛乱或侵略者,或是帮助民众免除苛捐杂税或自然灾害的折磨等方面有过贡献。这些功绩象征着理想的市民或政治价值的实现,这个主题将在第七章中作详细阐述。但是这些功绩也是社区利益的象征,这些被神化者的重要意义在于他们是国家或当地社区的领袖。正因如此,这些寺庙经常被认为对当地社区具有普遍的保护功能,尤其是当其他受大众欢迎的神也供奉在同一座庙里。

因而,在河北省望都县有尧母庙,是祭祀尧的母亲,据说她传授尧如何治理国家和传承文明。除了寺庙的政治伦理功能外,它还被看成社区幸福的象征。

康熙二十四年邑令蒋国正同僚友绅士重修,巍焕坚致,百年尚如故也,远则群峰花攒,翠岚画掩,近则九水环清涵泓毓粹,真不愧千古佳城,万年香火矣。

河北省望都县尧母陵

河北省望都县尧母陵

在江苏省和浙江省,许多供奉当地名人的寺庙被当作本地区宗教崇拜的中心使用,因为神化的人物被视作社区保护神。这些寺庙成为举办诸如新年庆典这样的社区宗教活动的地点。这正是江苏川沙的施先公庙和杨爷庙等寺庙的社区功能。

第三种寺庙在中国所有地区都能发现,尤其在江苏和浙江这样的沿海省份,是那些以当地地名命名的,比如护村庙、大常庙和田家庙。这些寺庙供奉各种各样的神,有时是神化的个人,有时是类似于土地神或善萨的民间信仰中的一种。无论庙里供什么神,这些寺庙以村、镇和地区命名,而非以神命名的事实显示了寺庙充当地方宗教崇拜中心所发挥的功能,以及作为社区集体生活凝聚力的角色。有意思的是,在小城镇和村庄里,这些寺庙往往是人们惟一可以安排聚会、典礼仪式和宴饮的场所,这里还备有各种桌椅和瓷碟碗筷。这些器皿都属于集体所有,基本上都是由寺庙储备以应付特殊场合的需要。另一些公共寺庙,比如成武庙、或关帝庙,有时有同样的物件供大家租借。但是,现在在大城市里都有专门出租这些器物的商业公司提供此类服务,于是这项功能渐渐地从寺庙中消失了。

1956年 内蒙古出土一级文物 三枚不同官位的金银印同出一窖

1956年,在内蒙古乌兰察布盟凉城县小坝子滩沙虎子沟的一个地窖中,一批宏伟辉煌的金银器再次见到了光明的世界。这些珍贵的文物被列为国家一级文物,目前收藏在内蒙古博物院,其文化价值无法估量。我要新鲜事2023-08-11 19:50:010000在充满性暗示的墓地上,年轻考古专家遇到了无法忘记的高贵公主

原题:瑞典人西域“探险”记(五)——小河墓地上又现“神秘微笑的公主”本文作者倪方六前面,连说了几篇瑞典探险家斯文·赫定的中国西域寻宝、挖墓的故事,这篇再说另一个年轻的瑞典男人、考古学家贝格曼在中国西域探险生涯中的“艳遇”——小河公主的发现,这一篇就来聊聊此事。图:1934年5月底,瑞典考古学家F·贝格曼沿着这条支流向东南行进就西域墓葬方面的发现而言,值得斯文·赫定骄傲的还是小河墓地。我要新鲜事2023-05-27 14:47:150001朱乃诚:中华龙文化意识的起源与形成(二)

(二)安徽江淮地区距今5000年前“龙”文化遗存的重新认识目前在安徽江淮地区发现的被认作为距今5000年以前的龙文化遗存,是1998年秋在安徽含山县凌家滩遗址M16号墓葬中发现的,是一件环形动物玉雕作品。而且还是目前所知我国年代最早的环形动物玉雕作品。我要新鲜事2023-05-26 16:31:090006「考古词条」青铜时代 · 琉璃河遗址

▲琉璃河遗址平面图西周时期重要遗址。位于北京市房山县琉璃河镇北1.5公里的台地上。面积500余万平方米。20世纪40年代即已发现。70年代后中国社会科学院考古研究所和北京市文物工作队等进行发掘。这一发现对推定燕国早期都邑、探索燕国早期历史具有重要的意义。▲琉璃河遗址发掘现场我要新鲜事2023-05-27 21:03:010001关于举办全国“文博元宇宙”专题线上培训班的通知

元宇宙是利用科技手段进行链接与创造的,与现实世界映射与交互的虚拟世界。为进一步探索科技手段在文博领域的引进和应用,利用现代化科学技术促进文博事业发展,中国文物报社邀请中科院、中国传媒大学等相关机构的资深专家,举办全国“文博元宇宙”专题线上培训,研究文博科技相融合,提出和探索“文博元宇宙”创新发展路径,助力文博机构高质量发展。一、培训性质本次培训为线上社会公益性公开课我要新鲜事2023-05-06 19:16:170006