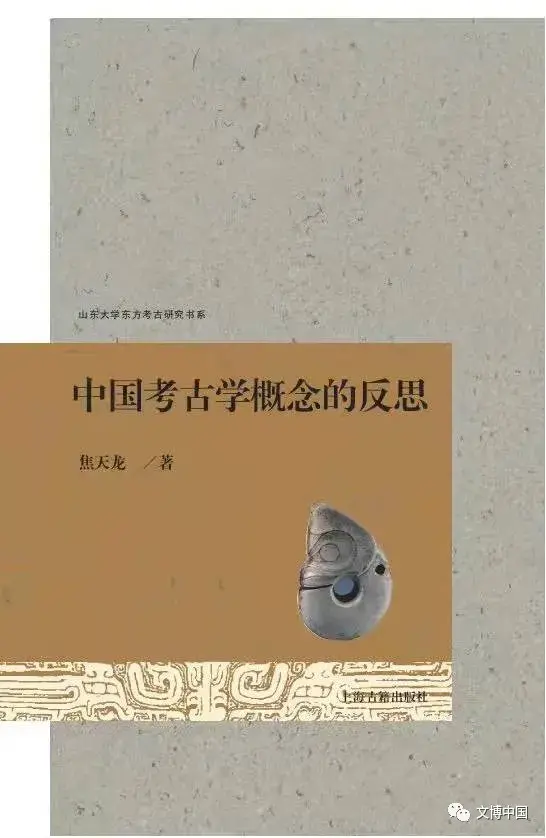

荐书 | 回顾·守望·反思——《中国考古学概念的反思》序

今年是仰韶文化发现100周年,也是我国现代考古学诞生100周年。百年来我国考古学的所取得的辉煌成就,让举世瞩目。记得一位名人说过,一个学科成熟的标志就是对学科自我反思能力。呈现在读者面前的这本著作,就是焦天龙先生对我国考古学科相关概念进行反思的成果,相信会引起业界的重视。

我和本书的作者焦天龙先生是同乡,当年他在中国社会科学院考古研究所山东队任职,一度还主持山东队的工作,见面的机会相对多一些。记得1992年中国考古学会第九次年会在济南举办,他是会务组的主要工作人员,我被拉去帮忙,会前会后由此有了更多接触,因此增加了彼此了解,此后对他的科研活动和成果也就有了更多的关注。他对于胶东半岛地区的贝丘遗址多有研究,并主持了日照尧王城、滕州前掌大等遗址的考古发掘。后来他远赴大洋彼岸,到哈佛大学跟随张光直先生攻读博士学位。

1998年暑期,山东大学与耶鲁大学、芝加哥费尔德自然历史博物馆围绕日照两城镇所开展的中美鲁东南沿海地区系统考古调查项目进行到第四个年头,文德安(Anne P. Underhill)教授邀请蔡凤书教授、于海广教授、栾丰实教授和我四位中方合作伙伴访问,到哈佛大学拜访张光直先生访美之行的重要一站。在天龙和慕容捷(Robert Murowchic)、高德(David Cohen)诸位的精心安排下,我们在波士顿的行程非常圆满,尤其是见到了在国内首倡聚落考古的张光直先生。

当时张先生身受病痛折磨,讲的话已不容易听懂,但当我向他汇报两城镇前三个季度区域系统调查成果时,张先生眼里透露出异常兴奋的目光。看得出他想说什么但已无法表达,直到临别时他坚持在夫人李老师搀扶下送我们到门口,才听到“招待不周”四个字。我相信张先生对这个调查项目肯定想做更多的了解,也肯定会有很多的期待,因为早在1984年张光直先生首次受邀到国内高校讲学,他就选择了北京大学和山东大学,著名的《考古学专题六讲》就是他那次讲学的成果,其中的“聚落考古”和“聚落形态研究”理论对此后我国的考古学理论和实践影响很大。他选择山大授课,我猜测一则是因为他跟时任山东大学校长吴富恒先生很熟,也跟刘敦愿师比较熟悉,二则应该是海岱地区考古学文化序列和陶器分期比较完善,这是开展聚落考古和区域系统调查所必不可少的条件。

也是那次波士顿之行,我对哈佛燕京学社访问学者项目有了较多了解,便在2000年投递申请并获得通过,次年再访哈佛,行前自然烦请天龙先生代为安排住宿等相关事宜,结果是跟先到一步的陈星灿先生一家比邻而居,这当然是一个最好的安排了!引以为憾的是张光直先生已于当年年初仙逝,再无法聆听他的教诲。好在有天龙先生的安排引见,访学期间经常参加人类学系和费正清研究中心的活动,尤其是旁听了李润全、巴尔-约瑟夫(Ofer Bar- Yosef)等教授的讲课、讲座等,与波士顿大学东亚考古研究中心的慕容捷、高德和邵望平等学者互动也很多。当时这两个学校经常举办有关东亚考古的学术活动,还不时可以见到来自海峡两岸的考古学家、历史学家,感觉生活很充实。

就在一年的访学快要结束时,获知天龙如愿应聘到夏威夷毕士普博物馆(Bishop Museum)任职。因为他的博士学位论文是关于南岛语族研究的,这个选择当然专业很对口,此前和此后很长时间他的研究重心也是围绕华南、台湾和南岛语族考古研究展开的。我回国后请他来山大讲学,并给《东方考古》赐稿,所讲授和论文的题目也多与此有关。后来天龙先生先后在香港海事博物馆、旧金山亚洲艺术博物馆和丹佛美术博物馆亚洲部任职。这些经历无疑丰富了他的学术经历,加之他在厦门大学一直担任兼职教授,始终工作在田野、博物馆和教学工作一线,我便邀请他来山大做个系列报告。

2018年年底他以山东大学流动岗教授的身份到访山大,以“考古学概念与实践”为题开设专题讲座五场,每次都是百余名师生聚集一堂,取得了很好的效果。期间我们就酝酿以此次系列讲座的内容出版一本书,纳入“山大考古”书系。今年年初天龙先生工作又有所变动,受聘于香港故宫文化博物馆任首席研究员。尽管如此,这本书还是如期完成,这是需要感谢的!

正如天龙先生在自序中所说的,本书不是对考古学概念和技术的全面介绍和分析,而是有选择性地讨论了一些对中国考古学造成了重大影响或值得学界深入探讨的概念。他在北京大学、哈佛大学所受的专业训练,以及在北美和国内长期从事考古一线工作的经历,使他成为最合适的作者人选。国内一度对考古学的学科性质,也就是考古学究竟属于什么学科门类有过争论,但无论是属于历史学还是人类学门类,考古学研究人类历史的属性是不会变的。

人类考古学强调对“人”及其行为的研究,与国内作为历史学科门类的考古学所强调的“见物见人”,其追求都没有什么本质区别,这就是我们现在经常说“讲好故事”,其主角当然是“人”和人类。几年前曾为迈克尔·史密斯、加里·费曼、周南、蒂莫西·厄尔、伊恩·莫里斯所写《作为社会科学的考古学》中文版写过一篇导读,就作为这篇序文的结束语吧:

考古学源于人们对自身过往历史和文化的探究与追寻。因此,它在过去很长时间以及将来的发展中仍然会作为历史学亦即人文学科的分支学科而存在。也就是说,无论分析方法多么尖端,阐释理论多么前沿,“作为历史学的考古学”这一命题将永不过时。对于有着悠久文明与成文历史的旧大陆文明古国和文明区域的考古学尤其如此。

上世纪中叶前后开始并延续至今的以测年技术、地理探测技术、计算机技术和生命(态)科学等为代表的自然科学手段在考古学上的广泛应用,赋予了考古学浓重的(自然)科学的色彩,科技考古成果辈出,“作为科学的考古学”逐渐被认可、接受。与此同时或稍早开始融入到考古学并同样延续到当下的文化人类学、民族志学,在理解和解读考古遗存并进而阐释早期人类社会行为方面所具有的启发意义,使得“作为人类学的考古学”深入人心,成绩斐然。

学科的上述发展,既是因应了考古学主战场先是以文明或国家起源、继之以社会复杂化进程这一主要任务的需要,也反过来极大促进了考古学自身在人类早期社会研究上的广度与深度,其必然结果是,考古学由对(器)物的专注,转移到对人和人类社会组织的关注。家户、村落、城镇、都市,人口数量、手工生产、贸易、市场,基层组织、社区规划、行政职能、国家和政治形态,诸如此类的社会学、经济学、政治学和法学等社会科学的术语和概念越来越多地出现在考古学家们的论著中,“作为社会科学的考古学”这一命题便应运而生。

而且,很重要的一点是,随着全球的一体化和学科的国际化,考古学正在超越其固有的地域的局限性,成为所有从业者可以共享的知识领域。在这一点上,社会科学所固有的理性、实证性等特征,恰恰是考古学所需要的。这就是考古学,一个富于融合能力的学科理论的发展脉络,正是这种融合能力,使之能够不断创新,永葆青春。

(作者方辉,系山东大学历史文化学院、文化遗产研究院院长)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

神奇的古代艺术祝由术 神奇操作居然成真(古代医术)

祝由术可以帮助解决部分身体病症。祝由术可以帮助解决一些身体疾病。很多人肯定经历过鱼刺卡在喉咙里,每个人肯定都听说过很多解决方法,但你可能连下面的方法都没想过。先倒半碗多的水,然后在碗顶上放两根筷子,喝一口后换角度,不管顺时针还是逆时针,以为喝这碗水可以融化卡在喉咙里的鱼刺。特殊治疗我要新鲜事2023-05-11 09:59:560002山东建筑工地发现古墓 专家将古墓进行拆解(山东古墓)

山东发现的一个古墓来自于东汉时期的富豪。在2020年的11月份,根据德州相关的媒体报道,在德州地区当地的一个建筑工地里发现了一座古墓,并且火速联系了当地的考古工作人员,经过考古人员的初步判断,这是一座来自于东汉晚期的古墓,距离现在大概已经过了1800年的时间,并且在这个古墓里面还发现了一些壁画进行装饰可以证明这座墓葬的整体规格是比较高的。东汉墓葬我要新鲜事2023-08-26 17:42:570000陕西考古:“藏玉于墙”的石茆玉器

石峁玉器的辑录大致可以追溯至19世纪末,见录于清代吴大澂《古玉图考》。至迟在20世纪四五十年代,石峁多有玉器出土的情况已为人们所知。1976年,考古工作者踏查石峁遗址并开始征集玉器、陶器等文物,调查成果公布后,学界就石峁玉器的年代、性质和来源等问题展开热烈的讨论。我要新鲜事2023-05-28 10:43:200000刘绪:商文化在东方的拓展

我要新鲜事2023-05-25 15:36:410000夏天咋样才不怕太阳晒?古人春天便想法子了,到阴历二月有一风俗

二月初一太阳生日本文作者倪方六阴历二月初一,是什么日子?2018年的这天是春社日。在唐宋时期,二月初一是“中和节”。其实,二月初一还是“太阳生日”——古人眼里很重要的一个日子,在清朝时仍流行,这个不少网友可能都不知道。(清朝皇家祭祀活动,现代表演)我要新鲜事2023-05-27 03:58:030000