新时代百项考古新发现丨重庆渝中区老鼓楼衙署遗址

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文物考古工作高度重视,我国文物考古工作取得巨大进步和辉煌成就。这十年的全国十大考古新发现评选推介活动,推出了一大批优秀的田野考古发掘项目。

为见证伟大时代,展示辉煌成就,作为全国十大考古新发现评选推介活动的主办单位,中国考古学会、中国文物报社于4月18日签订合作协议,共同开展新时代百项考古新发现展示推介系列活动,展示宣传新时代十年通过全国十大考古新发现评选推介活动遴选出的百项考古新发现,系统回顾和总结新时代中国考古取得的巨大进步和辉煌成就,激励考古工作者建设中国特色中国风格中国气派的考古学,更好认识源远流长博大精深的中华文明,推动考古事业在新的起点上继往开来、再创辉煌,向党的二十大献礼。

重庆渝中区老鼓楼衙署遗址

发掘单位:重庆市文化遗产研究院

项目负责人:袁东山

老鼓楼衙署遗址位于重庆市主城核心位置——渝中区解放东路望龙门街道巴县衙门片区,地处金碧山下、长江左岸的台地之上,临近长江与嘉陵江交汇处。遗址是“全国第三次文物普查百大新发现”文物点,国家文物局专家组指定申报的第七批全国重点文物保护单位。2010年4月至2012年12月,重庆市文化遗产研究院对遗址进行了抢救性考古发掘,取得了一系列的重要收获。

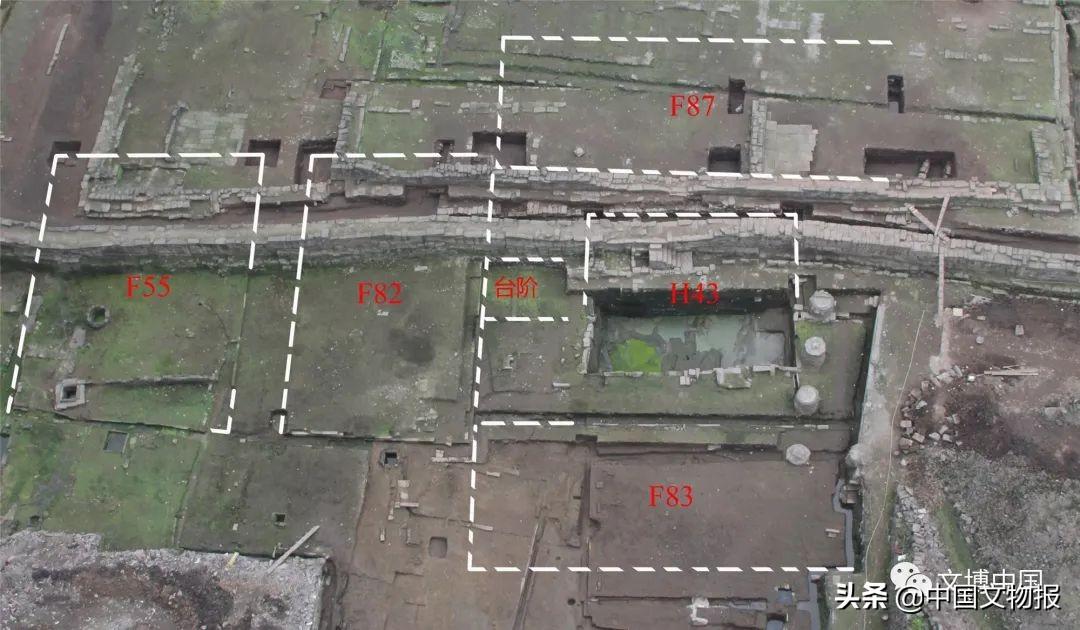

遗址发掘区全景

遗址发掘区全景

老鼓楼衙署遗址背山面江、坐北朝南,符合中国传统衙署建筑规制的同时又具有鲜明的巴渝地域特色。遗址兴建于宋蒙战争的历史背景之下,南宋时为川渝地区的军政中心——四川置制司及重庆府治所,著名的川渝山城防御体系即在此筹建经营,在一定程度上影响了世界文明的发展进程。遗址已清理房址、水沟、水井、道路及灰坑等各类遗迹共计261个,出土了一批保存较好的陶瓷器、钱币、瓦当、礌石、坩埚及漆器等文物9000余件(套),标本数万件。发掘结果显示,遗址规模宏大、纪年明确,文物遗存丰富,地层关系清晰,宋元、明代、清至民国三个时期的衙署建筑叠压分布。

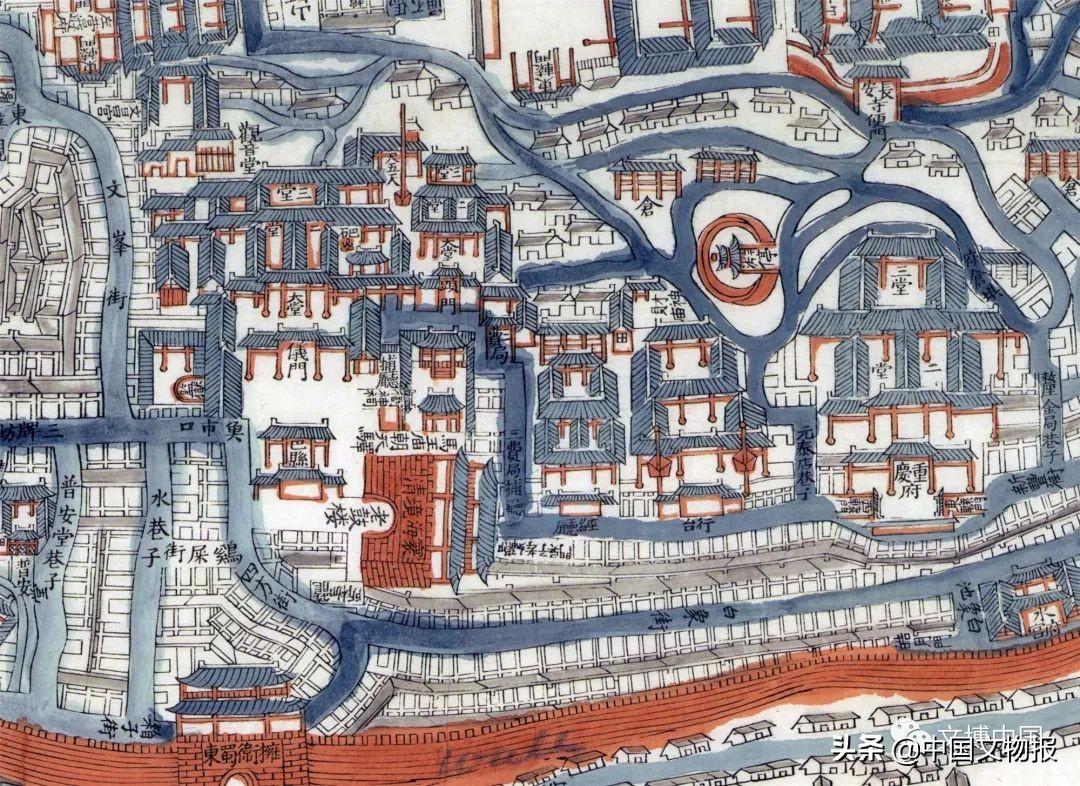

遗址历史环境(光绪《重庆府治全图》局部)

遗址历史环境(光绪《重庆府治全图》局部)

“縣”字木印模

“縣”字木印模

礌石

礌石

龙首石构件

龙首石构件

青釉瓷碗

青釉瓷碗

宋元遗迹58个。其中,位于Ⅰ区南部的夯土包砖式高台建筑(F1)是最为重要的发现之一。已揭露部分平面略呈方形,南北残长24.3米,东西宽24.7米,护坡墙及条石基础残高近10米。筑墙砖上发现有“淳祐乙巳东窑城砖”“淳祐乙巳西窑城砖”等阴、阳模印纪年铭文。F1东、北侧发现有规模较大、结构规整的石构排水设施。西部发现有同时期的两座大型凸字形建筑基址。其中F54保存较好,并存在二次修建迹象。

宋代建筑群

宋代建筑群

“淳祐乙巳东窑城砖” “淳祐乙巳东窑城砖”

“淳祐乙巳东窑城砖” “淳祐乙巳东窑城砖”

Ⅱ区的重要发现为西部的F82、F55、H43、F83及F87组成的建筑群。该组建筑规模较大,布局规整,通过石板道路、台阶等互相联系,且共用水沟、水池等给排水设施。根据出土的较多佛像及香炉器足等遗物分析,其性质功能当与宗教有一定关系。Ⅱ区北部的重要发现有一处三合院式建筑基址F72,布局结构完整,榫卯结构的木地栿保存较好。

宋代高台建筑基址(F1)及周边遗迹

宋代高台建筑基址(F1)及周边遗迹

宋代亭榭式建筑基址(F29)

宋代亭榭式建筑基址(F29)

宋代凸字形建筑基址(F54)

宋代凸字形建筑基址(F54)

宋元遗迹中,Ⅰ区F14与Ⅱ区F83、F87形制规整,结构相似,在遗址东、西部遥相呼应,与中部因地势北高南低、呈阶梯状分布的F82、F55、F36及南部的F54、F80,大致围合成了宋代衙署的院落式布局。高台建筑基址F1的性质功能可能为附属于当时衙署建筑的“谯楼”或“望楼”。另根据F72及F82建筑群与明代围墙Q5的关系可知,宋代衙署的范围已越过明代衙署西部围墙。

明代遗迹100个。Ⅱ区发现有较多房屋基址、水沟、道路等遗迹,相互之间联系紧密,组成一组南北残长115.6米、东西宽54.1米的建筑群,包含单体遗迹14座,面积6200余平方米。该建筑群被东西两道贯穿发掘区南北的大型石墙Q3、Q5围合成一个大型院落。院落分区明确、布局规整,存在明显南北中轴线,当为明代重庆衙署的核心组成部分。

明代建筑群

明代建筑群

Ⅰ区的Q12与Ⅱ区的Q3、Q5形制类似,方向相同,结合Ⅱ区东北部发现的F25、F47分析,明代衙署应至少包括两组南北向、东西并列的多进院落。各组院落在布局结构上存在一定的主次或依附关系,应与衙署的功能分区有关。

明代房址石板地面(F16)

明代房址石板地面(F16)

明代水池(H23、H24)

明代水池(H23、H24)

清代遗迹101个。除Ⅱ区的一组大型建筑群(F19-F21)外,与衙署建筑密切相关的发现为Ⅰ区北部的建筑基址F7,平面呈长方形,坐北朝南,面阔23米、进深17.75米。中部现存排列整齐的铺首衔环鼓形柱础9个。排水设施设计精巧,四壁墙基内侧设排水暗沟,室内中部设沉井,由暗沟连通室外。F7与现存地面建筑“巴县衙门旧址”为同一组建筑,据《重庆府志全图》推测,应为巴县衙门的衙神祠。

清代建筑基址(F7)

清代建筑基址(F7)

老鼓楼衙署遗址见证了重庆定名以来近千年的沿革变迁,填补了重庆城市考古的重大空白,对于研究宋蒙战争及西南地区衙署建筑、丰富中国宋元时期都城以外的城市考古资料具有重要意义。

重庆渝中区老鼓楼衙署遗址

入选“2012年度全国十大考古新发现”

图文摘编自申报材料

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 吴雨遥

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

欧洲考古中发现的缢死者,有的死前头部遭到猛烈击打后,再勒脖子

欧洲考古中发现的缢死者本文作者倪方六因为忙于写作,很长时间没有更新“梧桐树下戏凤凰”头条号了,年后挤出点时间,与大家互动一下。来说说考古中发现的缢死者。这得先从古尸说起。古尸有湿尸、干尸、鞣[róu]尸等不少类型,其中的鞣尸很特别,在欧洲发现最多。欧洲的鞣尸多称泥炭鞣尸,因为大多从沼泽地发现,又称“沼泽鞣尸”、“沼泽僵尸”等。欧洲沼泽鞣尸,主要发现地在西欧和北欧。我要新鲜事2023-05-26 08:15:320000西北阿根廷龙:南美小型恐龙(长1.8米/是阿贝力龙近亲)

西北阿根廷龙是一种兽脚亚目恐龙,诞生于7500万年前到6500万年前的白垩纪末期,属于小型恐龙之一,体长普遍可达1.8米-2.4米,和大型阿贝力龙科恐龙有着非常近的亲缘关系,第一批化石是在阿根廷的西北部发现的,因此而得名。西北阿根廷龙的体型我要新鲜事2023-05-10 02:44:360000石家河城东南郊罗家柏岭:龙窑和铜玉作坊(冶金起源系列之八)

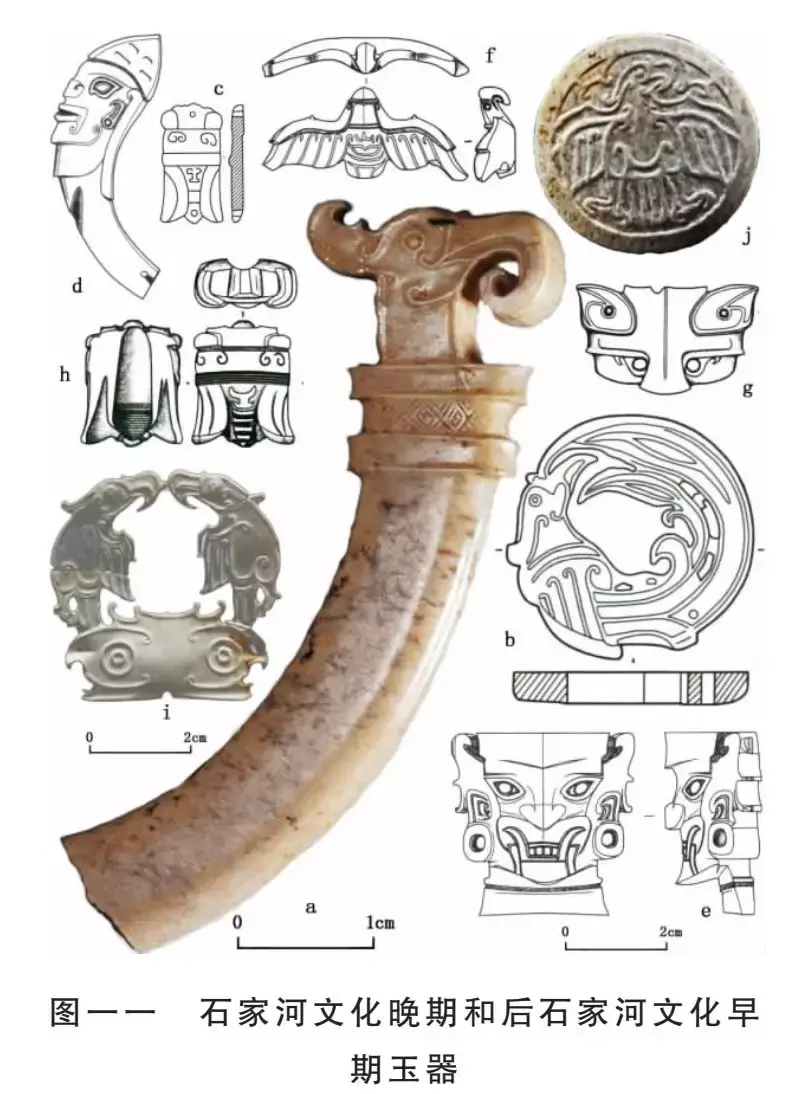

【编者按】中国冶金技术起源于何方何时?对这一问题的探索,是涉及到中国文明起源与发展的重大命题。郭静云教授团队近期刊发《中国冶炼技术本土起源:从长江中游冶炼遗存直接证据谈起》(郭静云、邱诗萤、范梓浩、郭立新、陶洋等著,全文分上下篇,分别刊发于《南方文物》2018年3期和2019年3期)。我要新鲜事2023-05-26 00:29:500000世界上最稀有的树--普陀鹅耳枥 地球仅存一株

文化的强大,贵在当下,我们不能总拿出我们的祖先老子孔子说话,我们必须推出我们当下的大师!强大当下文化,培训界责无旁贷!世界上最稀有的树是普陀鹅耳枥,现地球上仅存一株,为中国特有珍稀植物。它现生长在佛教圣地普陀,参观过浙江普陀庙寺的人一定不会忘记那庙宇院内的一株大树,那就是普陀鹅耳枥。普陀鹅耳枥高约14米,胸径60厘米,树冠宽12米,树皮灰色,属桦木科鹅耳枥属植物。我要新鲜事2017-12-05 12:24:330006