「考古词条」青铜时代 · 燕下都遗址

战国中、晚期燕国都城遗址。位于河北省易县东南2.5公里处。周武王灭商后,封召公于北燕,成王时召公之子就国,都于蓟,后世称燕上都。后迁于此,称为下都。迁都时间学术界尚有争论,但从历年出土兵器的铭文看,该城的繁荣时间主要是在燕昭王(公元前311~前279)以后。前222年秦灭燕,下都废弃。自19世纪末起,燕下都即引起人们注意。1930年以马衡为首的燕下都考古团对老姆台进行了发掘。中华人民共和国成立后,又多次进行调查。1961年以后,河北省文化局文物工作队作了详细勘察和发掘。1961年国务院公布为全国重点文物保护单位。

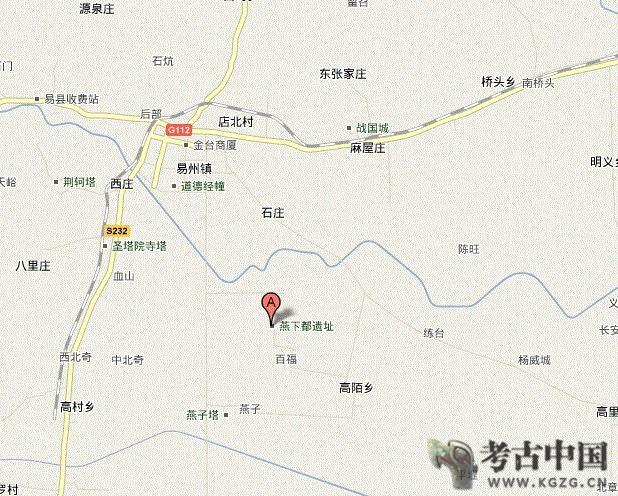

▲ 燕下都遗址位置图

▲ 燕下都遗址位置图

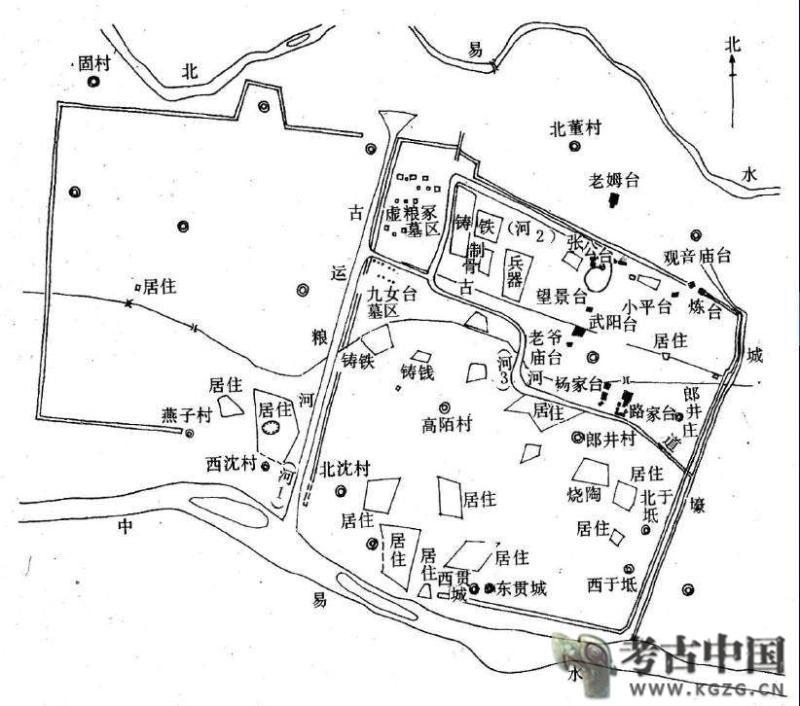

城市布局 古城平面呈长方形,位于北易水和中易水之间,东西约8公里,南北约4公里,是战国都城中面积最大的一座。城市分为东西两部分,东城是燕下都的主体,平面略呈方形,东西约4.5公里,南北约4公里。夯土城墙基宽约40米,现今地面上还保留有部分残垣。其东、北、西三面各发现一座城门。南垣外以中易水为天然城壕,东、西两垣外则有人工河道为城壕,远离北城墙1000余米的北易水也起着城壕的作用。东城中间有一道东西走向的横隔墙和一条自西垣外古河道中引出的分为南、北两枝的古河道。古河道南枝以北,包括北城墙外的大片地段,有众多的宫殿基址,是宫殿区。古河道北枝东端为蓄水池,此即《水经注·易水》所称之“金台陂”。这条河道当是为解决宫殿区内用水和布置风景的需要而修挖的。在横隔墙和东垣北段、北垣上,各有突出于城垣的建筑基址一座,当属保护宫殿区的防御设施。在古河道南枝以南直抵南城垣的10多个地点,发现面积较大、堆积较厚的文化层,是居民区。同其他东周都城的规划相比较,这里实际是郭城。

▲ 燕下都遗址平面图

▲ 燕下都遗址平面图

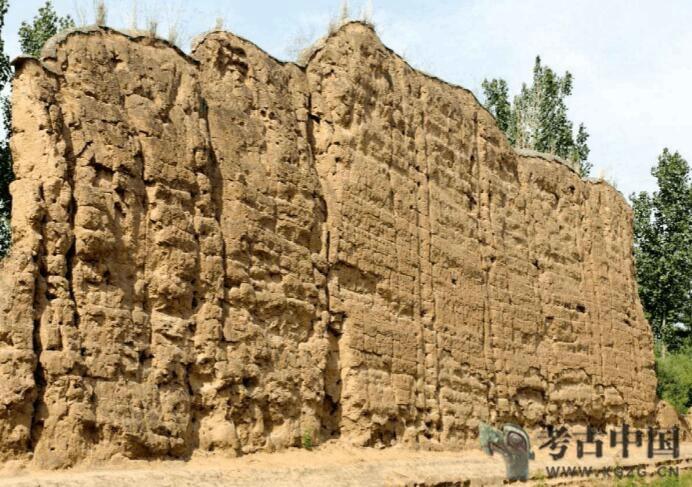

西城平面亦略作方形。因北垣中部向外突出一块,习称北斗城。该城东西约3.5公里,南北约3.7公里,城墙基宽亦为40米左右。地面上城垣保存较好,有的高达6.8米。城垣系分段用夹板夯筑而成,夯层一般厚8~12厘米,最厚的达17~23厘米。城内堆积极少,可能是为军事防守需要而增建的附郭城。

主要遗迹 宫殿建筑以紧贴在横隔墙中段南侧的武阳台为中心。在武阳台以北,1400多米的轴线上,依次有望景台、张公台、老姆台诸夯土台基,是主要的宫殿区。其中武阳台最高大,东西约140米,南北约110米,高约11米。外形分上、下两层,原来的建筑物当分两层修建。望景台东西约40米,南北约26米,残高3.5米。张公台的长、宽各约40米,高约3米。老姆台在北垣外,是第二大台基,南北约110米,东西约90米,高约12米,外形作四层阶梯状,但上面的两层是汉以后加修的。在这4个中心台基以外,已于武阳台的东北、东南和西南钻探出3个宫殿建筑群,各由一个大型主体建筑和若干个较小的建筑组成。建筑物的平面有方形、长方形、曲尺形等。城内有手工业遗址。宫殿区内有制铁作坊遗址2,兵器作坊遗址1,骨器作坊遗址1,均集中在西北部。居民区有制铁、兵器、铸钱、烧陶作坊遗址各1,皆靠近古河道南枝。宫殿区内作坊遗址的规模都比居民区内的大,如宫殿区内的23号制铁遗址,面积达17万平方米,这种作坊应是公室直接控制的。居民区内的作坊,可能是地方官府控制的手工业,也可能是私人手工业。

▲ 西城南墙城

▲ 西城南墙城

东城的西北隅有两个公室墓区。隔墙和古河道以北的叫虚粮冢墓区,《水经注·易水》谓之“柏冢”,有13个高大的封土堆,由北向南分成4排。隔墙和古河道以南的叫九女台墓区,有10个封土堆,分成3排。据钻探,墓内或有积炭,或有积蚌。九女台墓区北排中间的16号墓已发掘,曾被盗,残存有仿铜的陶镬鼎2、大牢九鼎一套、大牢七鼎二套、盖鼎4;陶簋两套,八、四为组。鼎、簋之数合乎王制。这两个墓区内的墓葬,尤其是虚粮冢内的墓葬,每排当为一代燕王(或侯)及其王后与夫人的陵墓。这种陵墓区,在《周礼·春官·冢人》中叫做“公墓”。公墓在城内是春秋时的常制;战国时东周君、西周君还把王陵设在城内,其他列国公墓则大都移于城外。燕下都的陵墓区仍设在东城西北隅,说明还保存着古制;但其他墓葬则大都在东、 西城之外。1965年在东城第5号地下版筑基址内,发现战国晚期的第44号墓,埋有22具人骨,并随葬有较多的铁制武器和布钱、刀钱等。

▲ 陶鼎

▲ 陶鼎

▲ 陶盆

▲ 陶盆

▲ 半瓦当

▲ 半瓦当

▲ 鸟形建筑滴水构件

▲ 鸟形建筑滴水构件

▲ 陶罐文字拓片

▲ 陶罐文字拓片

遗物 遗址中出土的战国铁器比其他地方为多。主要有犁铧、镰、䦆、镈、五齿耙等铁农具和锛、斧、凿、刀削、锥、锤等铁工具。剑、戈、矛、镞等兵器主要是青铜的,但剑、戈、矛、戟、刀及至盔甲也有铁制的。出土陶器以灰陶为主,但出土的以云母片为羼和料的粗红陶,则是燕国的特征性陶器。陶器常见鬲、釜、豆、盂、尊、罐、壶等。 其上多文字戳记,内容主要有3种:一种为陶攻(工)某;一种为左宫某或右宫某;一种记某年某月、左(或右)陶尹、左(或右)陶倕某、敀某、左(或右)陶攻(工)某。这都是官手工业制品的标记。在武阳台、老姆台等宫殿台基的周围,出土大量陶质泄水管道和瓦当、筒瓦、板瓦、陶井圈等。泄水管道皆圆筒状,最精致的并把尽端一节作成张口吐水的虎头形。瓦当皆半圆形,以饕餮纹和山云纹为多,有的作出对鸟纹。同出的还有山字形瓦钉。建筑用瓦较当时其他列国宫殿的同类物品更厚重和讲究。

▲ 仿铜陶器

▲ 仿铜陶器

▲ 透雕龙凤纹铜铺首

▲ 透雕龙凤纹铜铺首

▲ 箭镞

▲ 箭镞

▲ 铁兜鍪

▲ 铁兜鍪

▲ 铁兜鍪

▲ 铁兜鍪

新发现 | 陕西西安太平遗址考古工作取得重大收获

太平遗址位于陕西省西安市西咸新区沣东新城斗门街道太平村的东侧,是在斗门水库项目建设过程中新发现的古遗址。遗址东北距西安主城区约15公里。位于秦岭北麓向渭河谷地延伸的一处河流阶地上,地势开阔平坦。习近平总书记2020年10月15日对太平遗址的保护工作做出重要批示。陕西省委、省政府高度重视,迅速组织开展工作,完成了斗门水库岸线的调整,对太平遗址进行了避让。我要新鲜事2023-05-07 08:24:580002清西陵中,几座最具代表性的陵寝建筑,堪称绝无仅有的艺术珍品

清西陵,无论是从建筑规模,建筑技艺还是文化内涵,都堪称前所未有。其中,规模最大,功能最完备的雍正泰陵,位于陵区的中心位置,是西陵中建筑最早、规模最大的一座。泰陵始建于1730年,占地8.47公顷,内葬世宗雍正皇帝,孝敬宪皇后,敦肃皇贵妃。我要新鲜事2023-08-31 18:52:390000陈胜河南老家出现秦太子墓,分析是陈胜当年造假,造假背后不简单

秦汉农民起义的仪式本文作者倪方六秦末陈胜吴广起义,教科书上定为中国封建社会第一次农民起义。陈胜是哪里人?司马迁《史记》称是“阳城人也”。但对阳城具体在哪,有不同的说法,一说在今河南登封市东南,一说今河南商水县西南,我比较相信陈胜是商水人。为什么?我要新鲜事2023-05-26 17:51:190000村民挖出18斤“金怪兽” 价值超10亿 专家:私人不能拥有文物

我要新鲜事2023-07-25 18:24:310002农民意外发现乾入口 专家称牢不可破(武则天墓)

专家现在还不敢去过度挖掘乾陵。上个世纪50年代,几个农民在武则天乾陵所在的梁山上开山架驶,无意中将乾陵的墓道给炸了出来。考古专家进行勘探以后发现,在梁山南侧的山脊上,这条进入乾陵地宫的墓道从上而下全长大约65米,东西宽约四米。墓道内用巨大的条石叠砌封堵,条石总数至少在2500块以上,条石之间用铁器要嵌住,再用融化的铁浆浇筑成一叠,其坚固程度可见一斑。进入乾陵我要新鲜事2024-01-10 17:32:430004