宋朝丧葬秘事,民间流行火葬遭打压,赵匡胤坚决要求实行土葬背后

中国古代火葬风俗

本文作者 倪方六

因为众所周知的原因,有几个国家的火葬场成为医院以外,最不堪重负的地方。

这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,来说说古代火葬风俗。

传统上认为,中国人崇尚死后土葬,实际上我们误会了,史料上反映的情况有不同,火葬在很多时候比土葬更受古人欢迎。

现代火葬场

现代火葬场

火葬,又称“火化”,说白了就是焚尸,宋朝时也称为“爇葬”。它是将死者遗体焚烧后,收取骨灰的一种丧葬方式。

先秦时,火葬已是中国流行葬俗之一,与土葬一样久远。据《墨子·节葬》,当年生活在今甘肃境内的羌人,死后便实行火葬,如果父母去世后不火葬,儿子则不孝。此即所谓,“秦之西有仪渠之国者,其亲戚死,聚柴薪而焚之,熏上,谓之登遐,然后成为孝子。”

现代火化后取骨灰

现代火化后取骨灰

仪渠在今甘肃庆阳一带,那时的仪渠人是古羌族的一支。《荀子·大略篇》记载,“氐羌之虏也,不忧其系垒也,而忧其不焚也。”意下之思是,古羌人被俘后不怕死,最怕死后不被火葬。

考古发现证实了古籍记载。

民国三十四年(1945年),在今甘肃临洮寺洼山遗址上,著名考古学家夏鼐曾发现3个大陶罐,其中一个罐中就盛装有火化后装入的骨灰。

考古现场

考古现场

民国三十六年(1947年),第一个北京猿人头盖骨的发现者斐文中先生,也在寺洼山古墓葬中,发现了一个骨灰罐。

寺洼山遗址是距今四五千年的新石器时代文化遗址,也就是说,中国火葬在四五千年前已出现,实际上应该很更早。

考古发现的骨灰罐

考古发现的骨灰罐

在古代,火葬其实一直在中原之外的少数民族聚居地区流行,如北方突厥人就兴火葬。《北史·突厥传》记载,“(突厥人)择日取亡者所乘马及经服用之物,并尸俱焚之,收其余灰,待时而葬。春夏死者,候草木黄落;秋冬死者,候华茂,然后坎而瘗之。”

《后汉书·南蛮西南夷列传》记载,生活在中国西南地区的冉夷人,也行火葬,“死则烧其尸。”

突厥人(剧照)

突厥人(剧照)

如果说上述火葬现象没有普遍性,到两宋时期情况便不一样了,中原和内地皆兴起了火葬。

火葬在古代中原地区兴起,并成为民间最重要的遗体处理方式,还是在佛教传入中国的东汉以后,火葬首先在汉族僧人中间使用,至今如此。

宋元时期则普遍在民间流行,比土葬还受老百姓欢迎,与边疆地区少数民族一样,成为一种葬俗。

古代火化(剧照)

古代火化(剧照)

当时,黄河、长江中下游地区这些过去以土葬为主的传统地区,很多人家办丧事不再土葬。宋人江少虞《宋朝实施类苑》记载:“河东人众而地狭,民家有丧事,虽至亲,悉燔爇,取骨烬寄僧舍中。以至积久,习以为俗。”

北宋最盛行火葬的地方是当地的京城汴京,大多数人家丧事选择火葬。北方如此,南方也这样。宋人刘挚《忠肃集》有一说说法:“楚俗死者,焚而委其骨于野。”

在宋人南迁后,火葬风俗又在江浙赣一带兴起。

宋人周煇《清波杂志》“火葬”条称,“浙右水乡风俗,人死,虽富有力者,不办蕞尔之土以安厝,亦致焚如。”

宋人罗大经的《鹤林玉露》记载:“近京承相仲远,豫章人也,崛起寒微,祖父皆火化,无坟墓。每寒食,则野祭而己。”

宋朝人形象(剧照)

宋朝人形象(剧照)

但是,民间火葬风俗却遭到了打压,朝廷甚至禁火葬。反对火葬,宋太祖赵匡胤生前最积极,最坚决。

对各地火葬现象,宋太祖赵匡胤认为有伤风化,下令禁止。据宋人王偁(称)《东都事略》(卷三),赵匡胤诏书称,“王者设棺椁之品,建封树之制,所以厚人伦而一风化也。近代以来,遵用夷法,率多火葬,甚愆典礼,自今宜禁之。”

早在建隆三年(公元962年)三月,赵匡胤已下敕令:“京城外及诸处京城外及诸处,近日多有焚烧尸柩者,宜令今后止绝。若是远路归葬,及僧侣、蕃人之类,听许焚烧。”

为什么火葬在宋朝民间能自发流行起来?赵匡胤认为是受到了外来文化的影响。但这只是表面的原因,根本上还是土葬成本太高。

正常的土葬有“三必须”,必须有墓地,必须有棺材,必须有随葬品。这对于小康之家不成问题,但对平民来说就是难事了,而火葬刚好可以解决一难题。

火葬比土葬省地省钱省事,不少古代老人生前主动要求死后火化,丧事从简,以减轻子女负担。为了省钱,有的甚至实行比火葬更节省的“水葬”方式,直接将遗体扔进江河湖海里。

宋朝官员上奏(剧照)

宋朝官员上奏(剧照)

南宋高宗时民政官员、户部侍郎荣薿臣,在绍兴二十八年(公元1157年)上书中,直陈民间兴起火葬原因:“闻吴越之俗,葬送费广,必积累而后办。至于贫下之家,送终之具,唯务从简,是以从来率以火化为便,相习成风,势难遽革。”

呼吁禁止火葬的人士认为,火葬“伤风败俗,莫此为甚”、“惨虐之极,无复人道”。实际上,还是火葬与儒家文化和传统丧葬习俗之间有矛盾,冲突了。

民间土葬风俗

民间土葬风俗

《河南程氏遗书·二程生语》中记录有时理学家程颐反对火葬的观点。程颐认为:“古人之法,必犯大恶则焚其尸。今风俗之弊,遂以为礼,虽孝子慈孙,亦不以为异。”

实际上火葬并非不孝,当时民间人生观非常务实——厚生薄死,人们对老人的孝心用在他们活着的时候,逝者在生前受到敬重和善待,而非因虐待才“火烧”。

古代侍老孝子(剧照)

古代侍老孝子(剧照)

“厚生薄死”,这一观念在今天仍有相当积极和进步意义,满满正能量。但在当时不被理解,南宋高宗时监登闻鼓院范同言便称:“今民俗有所谓火化者,生则奉养之具唯恐不至,死则燔爇而弃捐之,何独厚于生而薄于死乎?”

到元朝时,因为蒙元本有火葬之俗,民间火葬之风不再被干涉。时意大利人马可·波罗在包括都城大都(今北京)在内的中国各地,都看到火葬现象,并记入其《东方游记》中。

古人丧事(剧照)

古人丧事(剧照)

中南海发现夏时期龙山文化黑陶,距离夏王朝解密还会远吗?

在中国考古学对夏文化的研究中,龙山文化被解读为对应中国夏时期的考古文化,其代表陶器为龙山黑陶。考古学家把这些以黑陶为主要特征的文化遗存命名为“龙山文化”,其年代为距今4500年至4000年,也有学者认为龙山文化最晚延续到3900年前。龙山黑陶也是同时期最具代表性的陶器文化,在中国文献典籍中“夏尚黑,商尚白”成为华夏民族的一种历史记忆。我要新鲜事2023-10-04 20:04:500000长臂浑元龙:中国小型擅攀鸟龙(仅0.32米/长有蝙蝠翅膀)

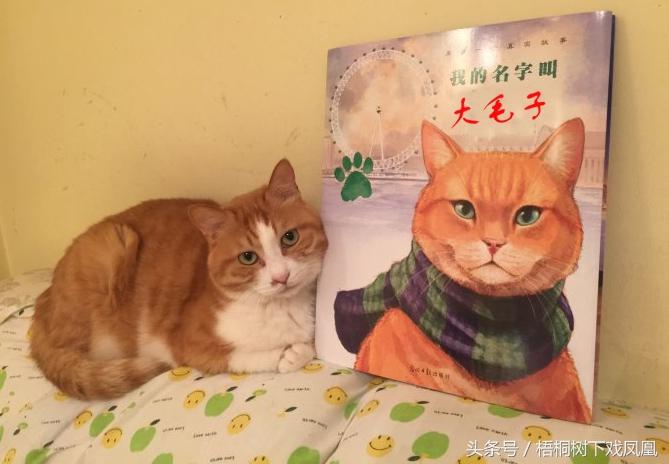

长臂浑元龙是一种擅攀鸟龙类恐龙,属于兽脚亚目下的物种,诞生于侏罗纪中晚期,最大的特点就是长有类似蝙蝠的翼状翅膀,并且全身都遍布羽毛,属于小型恐龙的一种,成年后的体长也仅仅只有32厘米而已,第一批化石是在中国辽宁省发现的。长臂浑元龙的体型我要新鲜事2023-05-10 18:57:480003父母喜欢叫小孩为“毛子”、“丫头”,还当小名用,知道为什么吗?原来老话有讲究,过去老人都懂的

过去取小名的讲究本文作者倪方六人为什么要有名字?如今是身份鉴别和社交的需要,在早期是因夜晚相遇、辨识需要而产生的,故东汉文字学家许慎在《说文解字》释称,“名,自命也,从口从夕。夕者冥也,冥不相见,故以口自名。”许慎这么说是有道理的,从实际使用来看,确是这样,夜晚看不清对方——“你是谁”——“我是大毛子”,这么一问一答一下子就清楚了,不会被当贼当坏人。我要新鲜事2023-05-27 07:36:540000李零:汉奸发生学

我要新鲜事2023-05-25 10:45:050000金字塔可能并不是法老陵墓那他究竟在哪里?(法老陵墓)

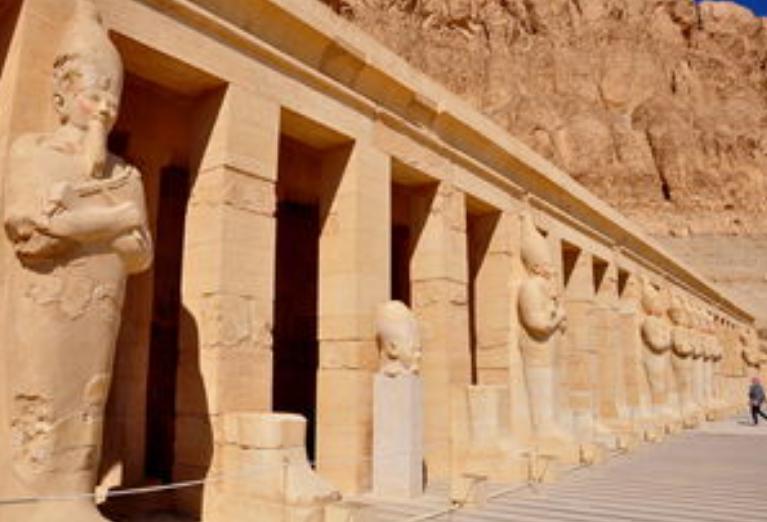

真正的法老陵墓是在金字塔旁边的一个小土丘。在我们进行考古观察的时候,一直都认为金字塔可能是古代埃及某个法老的陵墓。是随着我们对于金字塔研究越来越多,才慢慢的发现。那次他可能并不是一个陵墓,而是一个特殊的技术,这个建筑现在是做什么用处的还尚未可知。法老陵墓的位置我要新鲜事2023-05-11 04:06:380000