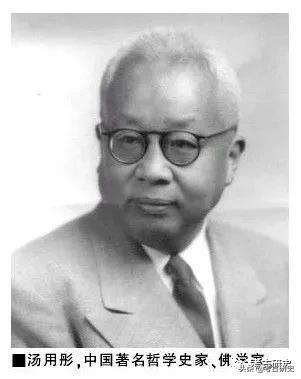

汤用彤先生——贯通中西、华梵的大学者

原编者按

1952年,院系调整后的北京大学哲学系汇聚了现代中国最优秀的哲学家,如汤用彤、胡世华、贺麟、郑昕、容肇祖、汪子嵩、任继愈、邓艾民、张岱年等。商务印书馆新近推出《北大哲学系1952年》一书,呈现二十余位学者的传记文章,介绍这些学者的生平事迹、人格气象以及学术成就,通过当下的追忆与哲学大家重逢。从本期开始,本报“书品”版将节选部分文章刊发,以飨读者。

汤用彤(1893—1964),字锡予,祖籍湖北省黄梅县。1912 年考入清华学校,1916 年毕业留校,出任国文教员,并任《清华周刊》总编辑。1918 年赴美留学,先入汉姆林大学,主修哲学。1920 年转入哈佛大学研究院,1922 年获哈佛大学哲学硕士学位。同年回国,历任东南大学、南开大学、中央大学哲学系教授,1930 年出任北京大学哲学系教授,自1934 年起任哲学系主任。1947 年当选为中央研究院院士、评议员,兼任中央研究院历史语言研究所北京办事处主任。1949年2月,出任北京大学校务委员会主席。1951 年后一直担任北京大学副校长,并曾任中国科学院历史考古专门委员,《哲学研究》、《历史研究》编委。1955 年当选为中国科学院哲学社会科学部学部委员。汤用彤先生是现代中国学术史上少数几位会通中西、接通华梵、熔铸古今的国学大师之一。他精通内外经典,并接受过严格的外国哲学、语言和治学方法的训练;治学严谨,他的学术著作如《汉魏两晋南北朝佛教史》《印度哲学史略》《魏晋玄学论稿》等,在出版几十年后仍然是国内外学术界公认的权威性经典著作。汤用彤先生一生抱定“昌明国粹,融化新知”的为学宗旨。他认为,需要通过对民族文化自身发展、演变的历史及中外文化交流史的客观研究,从中总结规律,展示经验和教训,以解决中国文化如何发展的重大问题。他特别强调,在冲突、调和、融合的文化交流中,外来文化不会完全改变本土文化的根本特性。汤用彤本着“文化之研究乃真理之探求”的治学精神,精考事实,探本求源,平情立言,其结论宏通平正,对今人的学术文化研究和中国文化的建设都具有重要的参考价值和启迪意义。汤先生的著作今人编有七卷本《汤用彤全集》,收集了可以找到的已刊和未刊汤用彤的论著和读书札记、教学讲义及提纲、演讲提纲、信札以及学生的听课笔记。

在20世纪的中国哲学界,汤用彤先生的学问之博大当世罕有人及,用钱穆先生的话说,他“于中、西、印三方思想同有造诣”。汤用彤先生执教南北各大学期间,几乎讲授过哲学系的所有课程,最擅长讲授的是西方哲学中的欧陆理性主义、英国经验主义和印度哲学,中国佛教史,以及中国哲学中的魏晋玄学。

汤用彤先生最有代表性的学术成果莫过于《汉魏两晋南北朝佛教史》与《魏晋玄学论稿》两部著作了。《汉魏两晋南北朝佛教史》是在讲义的基础上编成,汤用彤先生自述说:“十余年来,教学南北,尝以中国佛教史授学者。讲义积年,汇成卷帙。自知于佛法默应体会,有志未逮语文史地,所知甚少,故陈述肤浅,详略失序,百无一当。惟因今值国变,戎马生郊。乃以一部,勉付梓人。非谓考据之学,可济时艰。然敝帚自珍,愿以多年研究之所得,作一结束,惟冀他日国势昌隆,海内又安,学者由读此篇,而于中国佛教史继续著作,俾古圣先贤伟大之人格思想终得光辉于世,则拙作不为无小补矣!”贺麟先生在《五十年来的中国哲学》中如此评价汤用彤先生的著作:“写中国哲学史最感棘手的一段,就是魏晋以来几百年佛学在中国的发展,许多写中国哲学史的人,写到这一时期,都碰到礁石了。然而这一难关却被汤用彤先生打通了。……所著的《汉魏两晋南北朝佛教史》一书,材料的丰富,方法的谨严,考证方面的新发现,义理方面的新解释,均胜过别人。”贺麟所论及的材料、方法、考证、义理四个方面,正是一部好的哲学史或佛教史所必备的,而汤用彤先生在这四个方面都“胜过别人”,他的著作自然也就成为第一流的著作,是这一领域中的典范,标志着中国佛教史研究成为一门系统的科学而在20 世纪的现代中国学术中占有一席之地。

在后辈学者的记忆中,汤用彤先生是一位蔼然仁者,一位能让学生感到如沐春风的良师。季羡林先生回忆说:“先生虽留美多年,学贯中西,可是身着灰布长衫,脚踏圆口布鞋,望之似老农老圃,没有半点‘洋气’,没有丝毫教授架子和大师威风,我心中不由自主地油然而生幸福之感,浑身感到一阵温暖。”又说:“他面容端严慈祥,不苟言笑,却是即之也温,观之也诚,真蔼然仁者也。”(本文节选自商务印书馆《北大哲学系1952年》)

来源:《中国社会科学报》第369期

山西龙:中国山西小型恐龙(体长3.5米/生活在早白垩世)

在关于恐龙的10个世界之最中,我们认识了十种非常特殊的恐龙,它们虽然有名,但感觉距离我们很远。其实,真想了解恐龙,我们身边就有,它就是山西龙,一种6500万年前,生活在中国山西这一地方的恐龙。山西龙基本资料体型:山西龙是一种亚洲小型恐龙,它体长3.5米,在已知774种恐龙中排第444位,生活在距今1亿年-6500万年前的早白垩世。我要新鲜事2023-05-08 01:24:450001讲座:孙庆伟:黄帝时代与最早中国

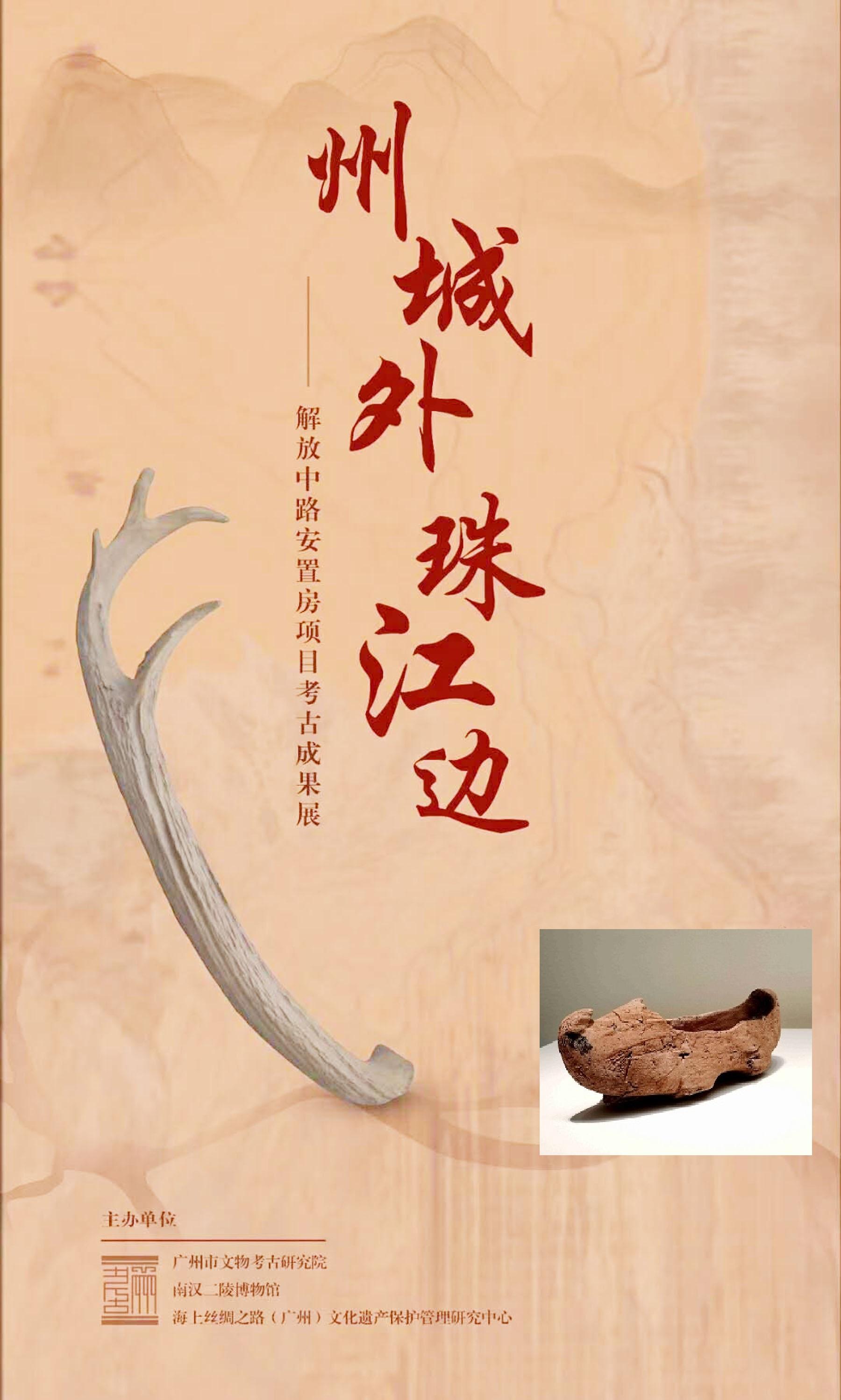

本文为北大《考古学研究》“中华文明探源系列讲座”的第二讲《黄帝时代与最早中国》的讲座纪要。摘录于此分享给大家学习!图1:孙庆伟教授在讲座中01中国之争最近十年来,关于中华文明早期探源的问题不仅成为一个考古界的学术热点话题,同时也是一个社会关注的热点问题,其中最早的、最核心的一个焦点问题,就是关于“最早的中国”的争论.关于这个问题,孙庆伟教授从学界最关注的两处遗址——陶寺与二里头——说起。我要新鲜事2023-05-27 17:28:290000州城外,珠江边,话说热展中的木屐

“州城外珠江边——解放中路安置房项目考古成果展”在位于广州大学城的南汉二陵博物馆热展中;发掘及保护工作是广州市文物考古研究院进行的。展览展品丰富多彩,其中发掘出土的18只晚唐五代时期木履和异域风情的杯子成了观众目光的宠儿。老李今天和各位聊聊那十几对木屐。我要新鲜事2023-05-25 15:30:310000黄帝死后一千年夏朝才建立 这段空白期中国发生了什么 考古揭秘

黄帝被誉为“人文初祖”,华人自居为“炎黄子孙”,但我们应该明白,“初祖”并不意味着黄帝是华夏土地上出现的第一批人类,而是指从黄帝时代开始,我们的先民脱离了茹毛饮血的原始群居生活,进入了高等级、有社会组织的文明时代。从考古发现的角度来看,在公元前5000年到公元前3000年左右,我国的黄河流域出现了一种以制作彩陶为显著特征的新石器时代考古学文化,即仰韶文化。我要新鲜事2023-06-03 20:30:160000早读·日课||No.4

论语(钱穆新解)学而篇第一(六)子曰:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁。行有余力,则以学文。”谨而信:谨,谨慎。信,信实。弟子敦行,存心当如此。泛爱众:泛,广泛义。如物泛水上,无所系著。于众皆当泛爱,但当特亲其众中之仁者。行有余力,则以学文:文,亦称文章,即以读书为学也。有余力始学文,乃谓以孝弟谨信爱众亲仁为本,以余力学文也。0001