黄帝死后一千年夏朝才建立 这段空白期中国发生了什么 考古揭秘

黄帝被誉为“人文初祖”,华人自居为“炎黄子孙”,但我们应该明白,“初祖”并不意味着黄帝是华夏土地上出现的第一批人类,而是指从黄帝时代开始,我们的先民脱离了茹毛饮血的原始群居生活,进入了高等级、有社会组织的文明时代。

从考古发现的角度来看,在公元前5000年到公元前3000年左右,我国的黄河流域出现了一种以制作彩陶为显著特征的新石器时代考古学文化,即仰韶文化。

从这一时期开始,农业和聚居成为华夏先民的主要生活方式,并形成了具有明确分工和等级的聚落组织结构。先民们可以根据自己的意识制作出不同用途的骨器、玉器,并衍生出了原始的宗族和信仰。考古学家称仰韶文化为“中国文化的主根主脉”。

而黄帝正是在这个大背景下诞生的。需要特别说明的是,黄帝并非是某个具体的人,而是一个时代某个部族的首领的统称。这个部族以强大的实力和文明程度超越其他原始部族,成为黄河流域的主导力量。

与炎帝的情况类似,根据史书记载,炎帝后代有八世:帝临魁、帝承、帝明、帝直、帝嫠、帝哀、帝榆罔。连后来与黄帝大战的蚩尤也曾做过炎帝的继任者。取代炎帝成为共主的黄帝也是如此。

黄帝的存在并非具体的某一个人,而是一个部族统治的时代,持续时间长达300年甚至更久,直到最后一位黄帝的实力下降,被其他部族所取代。

可惜的是,每一代黄帝部落首领的名号并没有传承下来。自汉代以后,“一元论”成为史家共识,黄帝被具象化为一个具体的人,所有文明要素都归结为黄帝的创造,而华夏子孙的血缘谱系也被追溯到了黄帝身上。

有一个现实例子可以解释这种现象。据统计,目前全中国宣称自己是大槐树移民后裔的有上亿人之多。然而,明朝各时期的《洪洞县志》记载的洪洞县总人口从未超过10万人,即使全县人口都是育龄夫妇,在600多年的时间里繁育上亿后裔是不现实的。

因此,合理的解释是大槐树只是明朝大规模遗民的中转站,那些辗转迁居各地的百姓,将大槐树作为了祖源地的精神指向。

除去后世层累在黄帝身上的神话传说,黄帝的历史原貌其实是曾雄踞黄河中下游的有熊国。在与炎帝争夺部落共主地位的阪泉之战中,黄帝曾率领熊、罴、貔、貅、豹、虎等部落与炎帝大战。这些部落代表了以黄帝为核心的不同信仰图腾的联盟组合。

通过阪泉、涿鹿两次大战,有熊国首领一跃成为了新的天下共主,史书记载:“诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝”。

黄帝似乎建立了一个以有熊国为主导的王权治理模式。史书中除了黄帝乘龙飞升的荒诞记载外,并没有明确提到黄帝之后谁成为新的诸侯共主,这与“天下诸侯归之”的政治格局并不一致。

直到夏朝建立之后,以家天下为代表的广域王权统治模式才正式建立。在历代学者眼中,虽然承认黄帝的存在,但追溯国家文明起源,却仍然以夏朝为首。

夏商周断代工程将夏朝的建立时间确定为公元前2070年左右。那么黄帝的生存年代又在何时呢?

古本《竹书纪年》曾记载说:“黄帝至禹,为世三十。”按照每世约30年计算,黄帝和夏朝之间相隔约一千年。因此,黄帝的生存年代大约在公元前3000年左右。

西晋学者张辅也在评价《史记》时提出,黄帝生活在距离汉朝三千年前的时期。

公元前3000年只是一个粗略的时间范围,因为黄帝并非某个具体的人,而是一个部族首领的统称。黄帝统领华夏的时间可能长达300年甚至更久。这期间包括了第一代黄帝建立的有熊国,以及有熊国的前身少典氏、附宝氏。

有熊国最初的定都地据《舆地志》记载在河北涿鹿,后来迁都到今天的河南新郑。

仰韶文化的考古发现显示,黄帝族群从崛起到成为天下共主,耗时近千年。黄帝的影响力包括有熊国、少典氏和附宝氏。

黄帝的存在并非结束了华夏地区的战乱纷争。黄帝死后,有熊国本身也发生了分裂,黄帝的后裔都宣称自己是帝王继承人,导致河洛地区陷入战乱。黄帝的象征也随之崩塌,古中原地区出现了众多战国,战争频繁,700多年的时间内未出现一个能让诸侯咸服的局面。

直到公元前2300年,随着以晋南陶寺古国为代表的华夏部落重新联盟,尧、舜、禹部落建立了夏王朝,龙山文化时代来临。

尽管黄帝的存在被承认,但历代学者仍以夏朝为华夏文明的起点。

黄帝是华夏文明的重要起源之一,其影响经历了一个长达千年的历程,从黄帝部落的崛起到有熊国的建立,再到黄帝后裔的纷争,最终导致河洛地区的分裂。黄帝的历史地位在华夏文明发展中具有重要意义,但我们也要意识到历史中的复杂性和不确定性。通过考古发现和文献记载的综合研究,我们能够更好.

破译汉文帝独葬白鹿原之谜,传要“躲”吕雉,真实原因在感情之外

西汉文帝霸陵葬地之谜本文作者倪方六热点过后,冷静下来说霸陵。霸陵,是西汉孝文刘恒的陵墓,其在中国古代帝王陵中地位很特别,在西汉11座帝王陵中也与众不同。据明人赵廷瑞修《陕西通志·圣神帝王遗迹·汉》记载:“文帝霸陵,在西安府城东四十里白鹿原上,凤凰嘴下。”我要新鲜事2023-05-26 09:41:060002古墓中的3件文物 再珍贵都不能要 就连强横的盗墓贼也敬而远之

钉子、酒、玉。考古学家在发掘古墓时会保护性地进行挖掘,尽量不对古墓造成损害,仅仅是为了研究其中的历史。而盗墓贼往往不顾这些,他们更关注保护自己的个人安全,对于墓室的破坏并不在意。有趣的是,大部分盗墓贼虽然胆子特别大,看似不怕遭天谴,但他们实际上是非常迷信的。他们自己研究了一套规则,认为只要不触碰这些规则,就不会遭到报应。在他们的观念中,在挖掘过程中,有三种物品绝对不能碰。1.棺材上的钉子我要新鲜事2023-05-23 21:20:550000「考古词条」旧石器时代 · 河套人及其文化

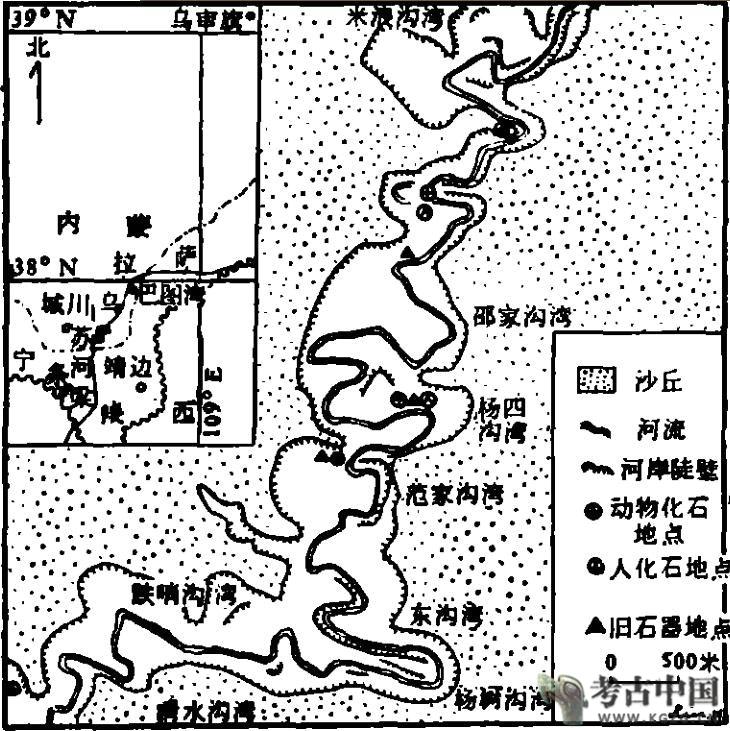

▲河套人化石产地示意图萨拉乌苏遗址是1922—1923年,由法国古生物学家桑志华和德日进首先发现并进行发掘。其中采集品中的一颗八、九岁幼童的左上外侧门齿化石被加拿大解剖学家岁达生定名为“鄂尔多斯牙齿”,20世纪40年代裴文中将其译为“河套人”,该文化故名“河套文化”。萨拉乌苏遗址是中国境内最早发现和研究的两个旧石器遗址中的一个。其地质时代为晚更新世,距今约5万年至3.5万年。我要新鲜事2023-05-28 20:05:210001「考古词条」青铜时代 · 固围村魏国墓地

战国中期魏国王族墓地。位于河南省辉县城东3公里的固围村。1950年末-1951年初,由中国科学院考古研究所郭宝钧、苏秉琦等发掘。这是目前所知魏国墓葬中规格最高的一组,对考察当时三晋地区高级贵族的葬制具有重要意义。我要新鲜事2023-05-27 14:37:550000