新发现 | 镐京遗址发现西周大型建筑基址、道路、陶排水管道、祭祀坑等重要遗迹

镐京遗址是西周都城所在地,位于陕西省西安市西咸新区沣东新城斗门街道办辖区内,东距西安市主城区约20公里。遗址分布在沣河东岸的白家庄、花园村、官庄村、普渡村、上(下)泉村、落水村等村落,现存总面积约9.2平方公里。

2018年夏,陕西省考古研究院镐京考古队在镐京遗址官庄村南勘探发现了一座总面积达1800多平方米的西周大型夯土建筑基址(编号镐京14号建筑),这是继20世纪80年代以来在镐京遗址勘探发现11座西周夯土建筑基址之后的又一次重要发现。

14号建筑基址位于镐京遗址中西部滈河故道(又称“沣水支津”)南岸的郿坞岭高地,与镐京5号、11号西周建筑基址相距不足百米,应为同一组建筑。这里原为被当地村民称为“花楼子”的高台地,20世纪70年代大规模平整土地时被夷为平地,致使该建筑的上层部分被严重破坏,有些探方的耕土层之下即露出了夯土基址。

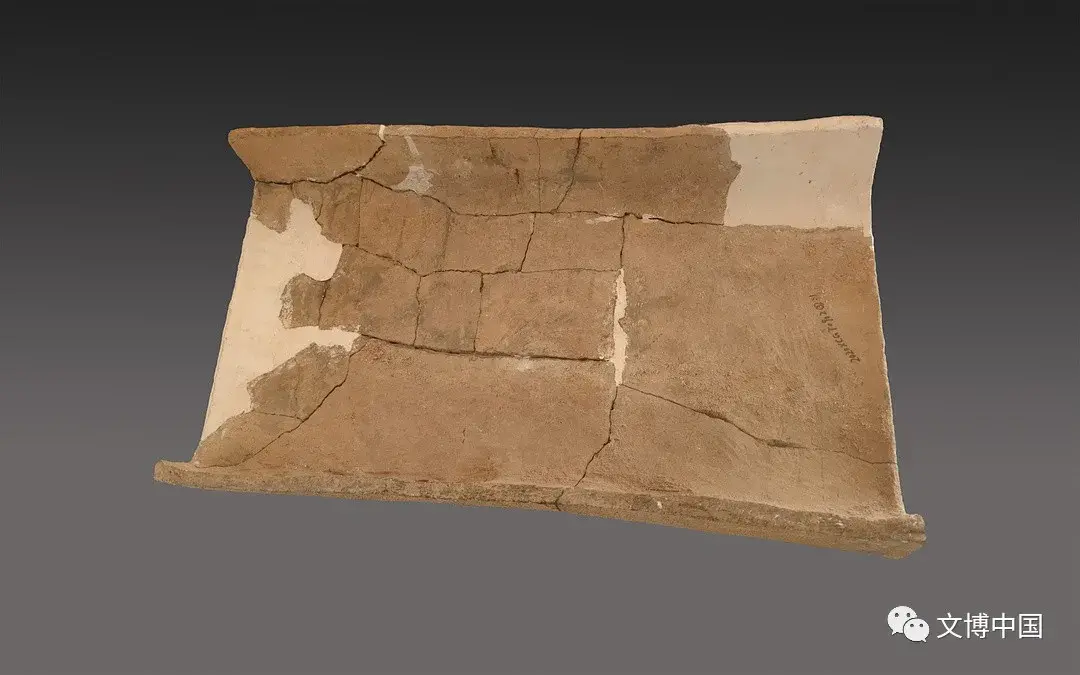

2019年春,经国家文物局批准,镐京考古队开始对14号建筑基址进行考古发掘(图一),目的是搞清该建筑的规模、形制、结构、性质、使用和废弃年代,以及与周边其他西周大型夯土建筑基址的关系等,为进一步研究镐京遗址高等级建筑的分布及都城布局等提供资料。

图一 镐京14号建筑基址发掘现场

经过2019年和2020年两个年度的考古发掘,揭露出西周夯土建筑基址约1200平方米,发现夯土墙基、房址、散水、道路、灰坑、祭祀坑、陶排水管道、台地夯土护坡(墙),以及客省庄二期文化房址、灰坑,汉代水井,宋金元时代的道路、灰坑、水井、墓葬等重要遗迹(图二)。

图二 14号建筑基址及其他西周遗存

其中,镐京14号建筑的夯土基址总体略呈南北向的长方形,长约53米,宽约34米,总面积达1800多平方米,是一座高等级的大型建筑。基址中东部及东北部的夯土地基,被后代灰坑、窖穴、水井、墓葬、砖窑等破坏,致使建筑夯土基址约三分之一部分毁损不存。建筑基址的南部及中西部保存相对较好,夯土最厚处超过2米,夯土层厚约5~8厘米,夯窝直径4~5厘米,系用木棍捆成束夯打而成。在夯土台基之上,存留有大体呈东西向排列的夯土墙基8道,墙体厚度0.55~1.45米不等。房子共8间(其中最南边一间破坏较严重,仅留部分残迹),其中中间2间,房子较宽大,为主室(厅),宽约6米,残长约10米;两侧各3间,房子较窄,为厢房,宽窄稍有差别,平均宽度约2.5米,与20世纪80年代中期发掘的镐京西周五号宫室的厢房宽度大体相同。

在建筑基址中南部边缘发现一段长达3米多的陶排水管道,由四节一头大、一头小的圆形陶水管套接而成(图三)。陶水管外饰绳纹,内为素面,直径约25厘米,长短不一,长0.70~0.85米(图四),系丰镐遗址目前发现的保存最好的排水管道,为研究该座建筑的排水系统提供了实物资料。

图三 陶排水管道正射影像1

图四 陶水管

发现的房屋散水位于建筑基址南部边缘的中间位置,大体呈东西向,用碎陶片铺设而成,稍向外(南)侧倾斜,残长4.6米,宽0.5~1.0米(图五)。该散水系丰镐遗址首次发现的房屋建筑散水,为研究14号建筑的屋檐外排水设施提供了实物资料。

图五 陶片铺设的房屋散水

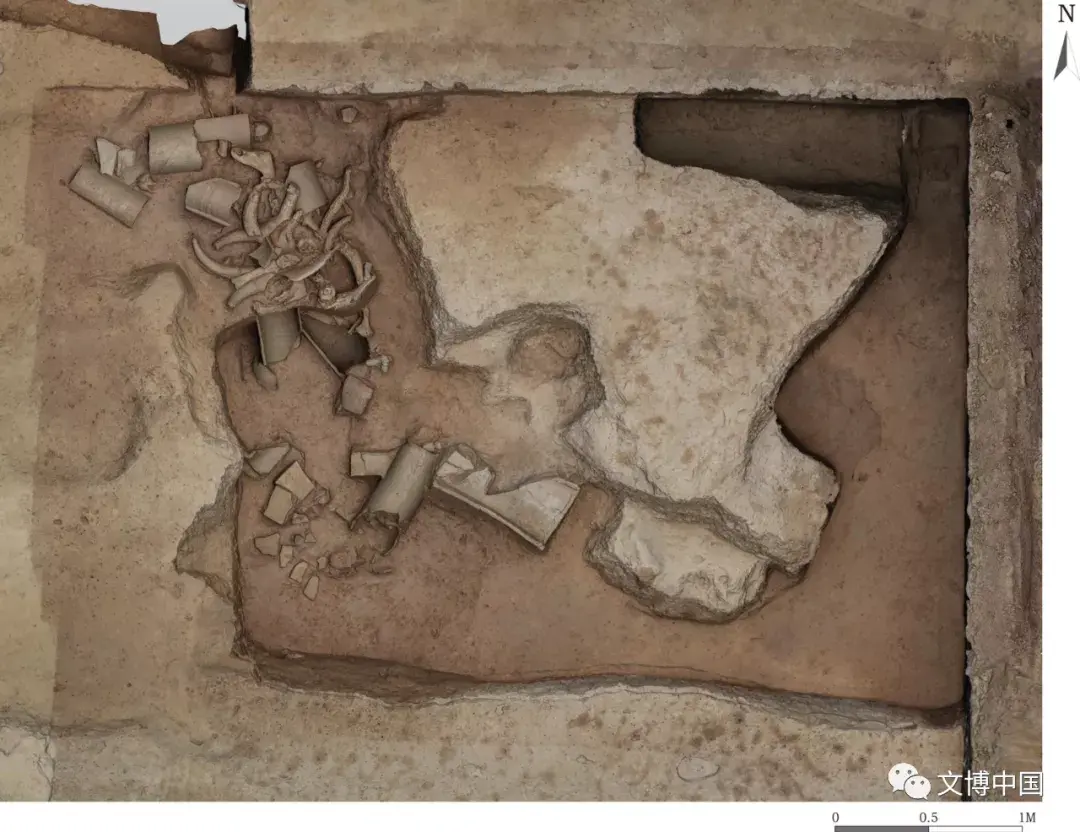

在建筑基址东南角发现一座略呈长方形的祭祀坑,内埋较多牛、羊、猪、鹿的头骨及少量动物肢骨(图六),陕西省考古研究院古动物研究专家做了现场鉴定,文物保护专业人员也对这些动物骨进行了提取,将在实验室做进一步的鉴定、检测和研究。

图六 祭祀坑正射影像

发现的西周道路位于建筑基址的南侧,路面距现地表约1.4米,大体呈东西向,暴露出的长度约30米,宽约6米。在路面上发现一道长约12米、宽约0.10米、深约0.08米的车辙(图七)。这是镐京遗址第一次发现的西周道路及车辙遗迹,为研究都城内道路的修建情况、车辆使用以及与周边建筑的关系等提供了实物资料。

图七 西周道路及车辙

镐京14号建筑基址出土的西周遗物主要为建筑废弃后残留下来的较多弧形板瓦(图八:1、2)、异形板瓦(图九)、槽形板瓦(图一〇)、筒瓦(图一一)、白灰面墙皮(图一二),以及铜锥(图一三)、骨笄(图一四)等小件器物和陶器碎片等。其中,弧形板瓦的形体较大,平面有长方形和梯形两种,瓦背或瓦沟多带有瓦环或瓦钉;复原的1件槽形板瓦(长0.66米,宽0.38米)和1件筒瓦(长0.95米,宽0.26米)形体硕大,瓦体厚重,颇为罕见。

图八:1 带瓦钉的弧形板瓦(上)、图八:2 梯形板瓦(下)

图九 异形板瓦(上)、图一〇 槽形板瓦(下)

图一一 筒瓦

图一二 白灰面墙皮

图一三 铜锥

图一四 骨笄

另外,在该建筑基址的西北部揭露出一条长40多米、宽约4米,落差约2.0米的夯土护坡(墙)(图一五、图一六、图一七)。在北边护坡上发现一段由5组陶筒瓦相扣而成的长2.5米、口径约0.3米的排水管道,为宫殿区所在台地向西边河道的排水系统。因发掘面积所限,该护坡总长度不详,尚需今后进一步发掘确认。

图一五 夯土护坡(墙)及陶排水管道

图一六 夯土护坡墙(内侧)

图一七 夯土护坡墙(外侧)

根据出土的西周遗物和打破14号建筑基址的西周晚期灰坑来看,该建筑的使用年代应在西周中期至晚期前段。

经过两年来的考古发掘,基本搞清了该座西周大型建筑基址的规模大小、形制结构、使用年代等,是近三十多年来丰镐遗址建筑考古取得的一项重要成果,进一步丰富了镐京遗址大型夯土建筑基址的考古资料,对研究西周宫室或礼制建筑的分布、建筑技术、历史考古及都城布局等具有重要意义。其次,西周祭祀坑出土了较多的牛、羊、猪、鹿等动物头骨,与周代天子祭祀天地、祖先、神灵时最高级别的祭品“太牢”用牲种类可对应,为判断该座建筑或附近建筑的使用性质提供了重要资料。推测在该处西周大型建筑的分布区域内,可能有国家级的宗庙存在,而距该座祭祀坑最近的14号建筑为宗庙的可能性较大。另外,在发掘区的西北部发现的围绕14号、11号建筑基址的夯土护坡墙,为确定该处宫殿区的西北部边缘及与北侧古河道的关系提供了重要资料。

作者:岳连建 丁岩

作者单位:陕西省考古研究院

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

秦始皇射杀鲛鱼真身 在明陵找到答案(墓葬答案)

秦始皇杀的鲛鱼按照明陵里的发现应该是一条鲸鱼。一心寻找长生不老之道的秦始皇,曾在现如今的山东蓬莱射杀了一个体型巨大的鲛鱼,但是关于这个鲛鱼究竟是一种什么样的生物,却一直没有任何的记载。不过最近专家在明陵终于找到答案,因为在明陵里也有一具很大的鱼类骨架。长生不老我要新鲜事2023-10-06 20:07:590000贝里肯龙:非洲小型食草恐龙(长5米/距今2.15亿年前)

说到恐龙,大多数人想到都是那些大型食肉恐龙,比如恐龙之王霸王龙,水中霸主沧龙等。其实在恐龙世界,还有很多是大家所不知道的恐龙,比如小编今天要介绍的贝里肯龙,它体长可达5米,是种小型蜥脚下目恐龙,生活在2.15亿年前的非洲,接下来一起去认识看看。贝里肯龙基本资料我要新鲜事2023-05-09 15:21:230000「考古词条」青铜时代 · 辛村卫国墓地

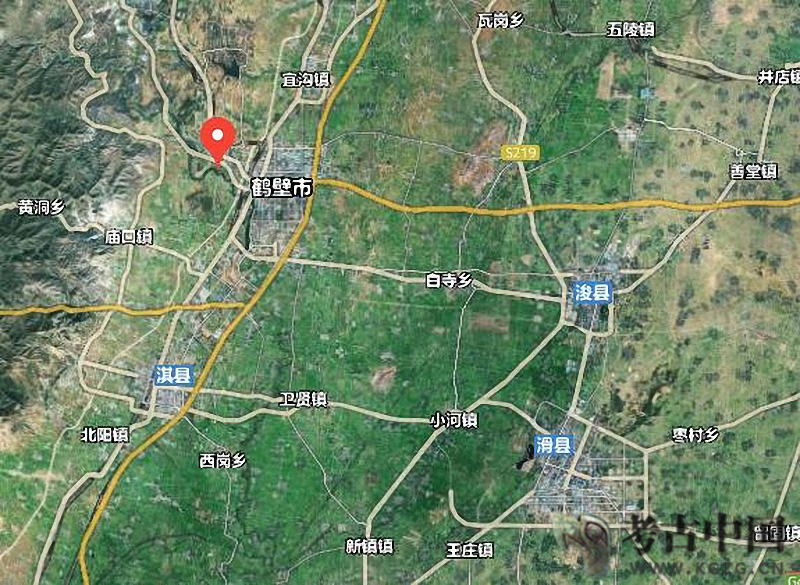

西周时期卫国贵族墓地。位于河南省浚县以西35公里的辛村。1932~1933年,河南古迹研究会先后进行4次发掘,发掘工作由郭宝钧主持。1964年出版了考古学专刊《浚县辛村》。墓地东西宽约500米,南北长约300米。共发掘墓葬82座。年代从康叔受封到卫国灭亡,约当公元前11世纪到前8世纪。这批墓葬的发掘为研究西周时期卫国的历史、葬制、车制及西周时代戈戟的演变等提供了重要的资料。▲辛村位置图我要新鲜事2023-05-27 19:37:540003王幼平|中国南方旧石器时代考古:进展与问题

摘要:最近几十年来,中国南方旧石器时代考古新发现不断增多。从最早人类与文化的出现、莫维斯线的讨论,到现代人起源与旧新石器时代的过渡等课题研究都有重要进展。但与中国北方及旧大陆西侧的研究相比,仍有待努力,须对上述课题进行更深入探讨,全面复原中国南方早期人类与社会发展史。一、引言0002阎王角龙:蒙古国小型食草恐龙(长1米/距今1亿年前)

在亚洲,蒙古国是除中国外,发现恐龙化石最多的地方,这里至今已挖掘出71种恐龙,其中大多数是食草恐龙,比如今天要介绍的阎王角龙,它体长仅1米,是一种小型食草恐龙,生活于1亿年前的蒙古,接下来一起去认识看看。阎王角龙基本资料阎王角龙是一种蒙古国的小型食草恐龙,它体长1米,与古角龙、雅尔龙差不多大,体型在已知774种恐龙中排第641位,生活在距今1.25亿年-1亿年前的早白垩世。阎王角龙化石我要新鲜事2023-05-10 04:34:170000