老蒋三次召见他均被拒,第四次派亲信去接,他:饿了,吃完饭再说

(说历史的女人——第42期)

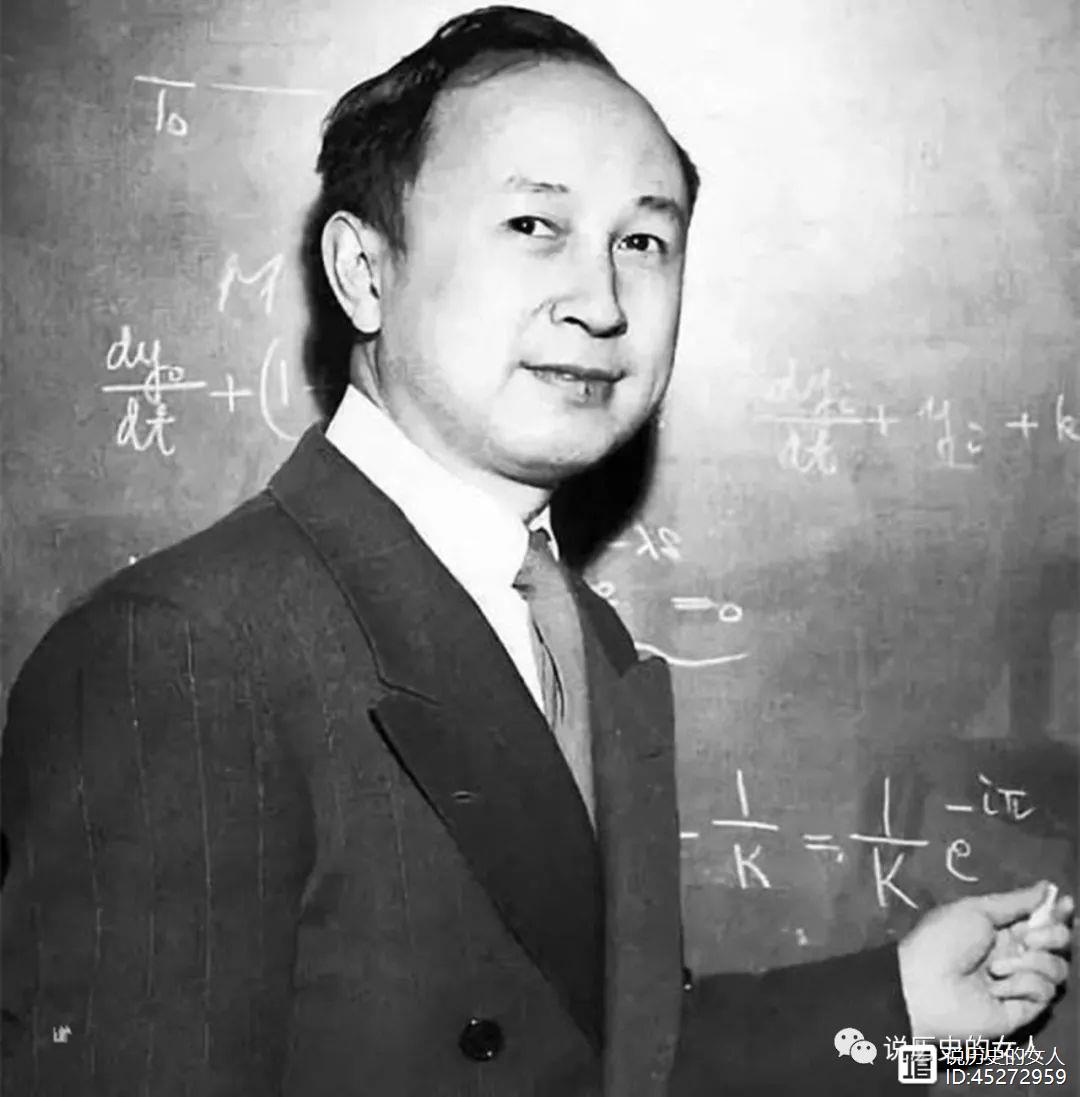

一般认为,大诗人,大学者或者大教授,都是文质彬彬的样子,而本文要说的这位教授则相反,他不修边幅,生性好斗,喜好辩论。在辩论时,往往手脚并用,不管是什么身份,说着说着就大骂出口,甚至出手就打。他就是被誉“中国拜伦”的大诗人,曾在清华、北大、复旦、南开、中山大学等名校当过教授的民国大师级人物梁宗岱。

(一)从翻天郎到南国诗人

梁宗岱的好斗从小就很出名,少年时,他便绰号“翻天郎”。

梁宗岱祖籍广东新会,1903年出生于广西百色的一个中医世家,家境比较优裕,当时他家还开着一个名为“梁全泰”的商号。小时候的梁宗岱吃喝不愁,当然也是吃药免费,故身体健壮如牛。

身体棒,个性强,因此梁宗岱自幼就爱打架,而且打架很有水平,从来不曾吃过亏,活脱脱一个小霸王般的存在。那时街坊邻居有这样的传说,看见梁宗岱从远处过来时,大人就赶紧把自己的小孩叫到屋里,并吓唬道:“'梁全泰’的孙子来了,可不敢乱跑!”当时“梁全泰”这个名号很响,众人皆知。

那时的梁宗岱也是天不怕、地不怕,神气十足的样子。有时候他还会在一些好打架的小孩面前炫耀自己的武力:“'梁全泰’的太公来了,谁不服,出来比划两招?”

不过,毕竟是书香世家的公子哥,梁宗岱也不是那种随便打架的坏孩子,而是喜欢抱打不平那种,他从不恃强凌弱,“翻天郎”也不是乱翻天的。

梁宗岱还是一踢毽子的高手。那时玩踢毽有个规矩,输了的人要“供毽”。生性高傲的梁宗岱不愿受罚,只好背着人苦练,终于练到了炉火纯青的地步,得了个“毽王”的美称。

梁宗岱的父亲梁奕爝是有相当学问的,他从小就跟着父亲读四书五经,读《三国》《水浒》,他读书十分认真,早早就打下了良好的文学功底,也是个天才般的文学少年。

他上小学时,作文次次满分。但有一次他竟得了125分,有个同学不服气,问老师:“最高分才100,为什么批给他125分啊?”老师回答:“他这篇文章写得太好了,我看了都大吃一惊,给这样的分数并不过分!”

仅读了一年小学,梁宗岱便上了中学。他13岁时,又只身一人来到广州培正中学读书。培正是美国人办的教会学校,梁宗岱之前从没学过英文,他在专修科补习了一年英文之后,就能读英文原版图书了。在培正中学,梁宗岱曾主编校刊《培正学校》和《学生周报》,并加入学校的文学研究会。

梁宗岱小小年纪就先后在广州《越华报》、《群报》等报刊上陆续发表诗作,年仅16岁就被誉为“南国诗人”,有了相当的声誉。有一次,一位记者慕名来访,他不知道梁宗岱的详情,只知道他是位大诗人。他走到梁家敲门,梁宗岱出门迎接。记者见他像一小孩,就问:“这是梁诗人家吗?我找你父亲梁宗岱。”

梁宗岱一头雾水,但随即就明白了,于是故意慢条斯理地说:“找梁宗岱吗?本人就是,嘿嘿。”

记者直接惊倒。

(二)中国的拜伦

中学毕业后,梁宗岱于1923年考入岭南大学。然而“金麟岂是池中物”?次年他便留学法国了,接下来又游历欧洲各国。在国外,他很快学会了英、法、意、德等多国语言,并在各国刊物上发表作品。留法期间,他与法国象征派诗歌大师保尔·瓦雷里结缘,并因翻译《陶潜诗选》得到诺贝尔文学奖得主罗曼·罗兰的赞誉,二人也成为至交。罗曼·罗兰曾如此评价梁宗岱:

“你翻译的陶潜诗使我神往。不独由于你罕有的法文知识,并且由于这些诗歌的单纯动人的美。它们的声调对于一个法国人是这么熟悉!从我们古代的地上升上来的气味是同样的。”

回国后,28岁的梁宗岱便接到了北京大学的邀请,任法语系教授和系主任。后来他又到清华大学当讲师,到南开大学、复旦大学以及中山大学等国内最顶级大学任教授。他是中国近现代文学史上一位集诗人、文学批评家、理论家、翻译家于一身的罕见的杰出人才。

尤其是在诗歌的创作和翻译上,梁宗岱成就非凡,被誉“中国的拜伦”。他的著名译作包括世界文学大师莎士比亚、里尔克、瓦雷里的作品,还有歌德的《浮士德》等。其中,他翻译的《莎士比亚十四行诗》,被余光中誉为“莎士比亚十四行诗的最佳翻译”;他翻译的《浮士德》,也被海外学者认为是目前《浮士德》最优秀的译本。

梁宗岱对自己的诗歌创作也非常自信,比如有人嘲讽他的旧体诗词集《芦笛风》,在提倡白话文的时代岂不是“旧瓶装新酒”?而他却如此回答他们:“旧体诗词又怎样,如果它能恰当地传达我心中的悸动与晕眩呢?”

(三)与傅雷、胡适、朱光潜等大师斗法

梁宗岱被后人津津乐道的是他的好斗精神,他像一只永不言败的公鸡,逢谁斗谁。

梁宗岱留法期间,遇到了多位后来成了大师的人物,比如画家刘海粟、刘抗(南洋画派的开山祖),学者朱光潜、傅雷等。他们经常在一起切磋学问,尤以梁宗岱最为活跃。梁宗岱虽不搞美术,但对绘画也十分在行,喜欢发表意见。

一次他和傅雷一块到刘海粟那里赏画,见到刘海粟颇为自负的一部作品《玫瑰村》。傅雷说:“很好啊!在色块的处理上,构图上都接受了塞尚的影响!”

按说这个评价已经很高了。塞尚可是曾经享誉整个欧洲的著名画家。而梁宗岱却丝毫不给傅雷面子,他说:“这画是海粟自己的东西,与塞尚无关,你看走了眼!”

傅雷也是个直肠子,认定自己的意见是对的,而梁宗岱则绝不肯附和之。两人谁也不服谁,便大吵起来。他们越吵越激烈,火药味十足,眼看要动手了!旅馆老板不懂汉语,也不知道他们争吵的原因,便慌忙打电话请来警察局长处理此事。局长赶到一听事情的经过,大笑而去。两位老友也都相视而笑,和好如初……

谈笑有鸿儒,对骂无白丁。能跟梁宗岱骂架的也都不是寻常之人。他与美学家朱光潜也经常互怼,“差不多没有一次见面不吵架”;他也毫不客气地指责过他敬重的李健吾“滥用名词”;他还曾挖苦朋友梁实秋:“我不相信世界上还有第二个国家——除了日本或者美国——能够容忍一个最高学府外国文学系的主任,这般厚颜无耻地高谈阔论他所不懂的东西!”

梁宗岱还怒怼过大学者胡适。当时他和结发妻离婚,胡适却不顾他的面子,竟站在他结发妻一边,结果两人在法庭互怼(关于此事,笔者将另有专文记述,敬请关注本号)。

鉴于他的骂人作风,著名作家沈从文甚至把他比作泼妇,称他是“江北娘姨街头相骂”;巴金先生在其散文《繁星》中,也这样说梁宗岱:“我和他在许多观点上都站在反对的地位,见面时也常常抬杠。但我们依旧是朋友,遇在一起时依旧要谈话。”

著名学者、北大教授温源宁在其《不算知己》一文中,则如此描述梁宗岱:“他辩论简直是练武术,手、腿、头、眼、身一起参加。若一面走路一面辩论,他这种姿势尤为显著:跟上他的脚步,和跟上他的谈话速度一样不容易,辩论得越激烈,他走得越快。他尖声喊叫,他打手势,他踢腿。若在室内,也完全照样……要是不跟宗岱谈,你就再也猜不着一个话题的爆炸性有多大。多么简单的题目,也会把火车烧起来。因此,跟他谈话,能叫你真正精疲力尽。说是谈话,时间长了就不是谈话了,老是打一场架才算完。”

这就发挥出梁宗岱小时候爱打架的特长了。当然他打架是有资本的,他的身体一直十分健壮。有多健壮呢?有这样一个故事。

梁宗岱在复旦大学任教时,他应邀参加一个重要的校务会议。但他那天没有直接到学校去,而是临时跑到十几里外的村子去了。别人以为他无论如何赶不上开会了,都不再等时,却突然发现他从容地踏入了会议室。

那天梁宗岱不但没有迟到,并且他回来时还背着一头肥大的奶羊!大家问:“梁教授,这是怎么回事,这么能吃啊?”

他说:“有个村民非要卖给我一只羊,说有急事用钱,便宜处理!你说我能不帮这个忙吗?嘿嘿。”

大家夸梁宗岱好神速,好力气!他则不以为然地说:“这点路程,一般般啦!”众人绝倒。

那么他果真跟别人辩论时打过架吗?

当时的著名学者、翻译家、北大和清华教授罗念生先生曾在文章中记载过两人打架的情景:1935年的一天,罗念生和宗岱在北京见面时,两人曾就新诗的节奏问题进行过一场辩论。两人各执己见,互不相让,说着说着便动手打了起来!梁宗岱先把罗念生掀翻在地,痛殴;过了一会儿,罗教授反弹成功,又翻过身来把梁教授摁倒在地。俩教授滚来滚去,打得不可开交,直打到双方没劲为止……

还有一例。梁宗岱任教于复旦大学时,曾和一位中文系的老教授为一个学术问题争论不休,最终上升到以武力解决的境界,被一个学生记在一篇文章里:

“两位教授从休息室一直打到院子当间,终于一齐滚进一个水坑;两人水淋淋爬了起来,彼此相觑一下,又一齐放声大笑……这两位师长放浪形骸的潇洒风度,令一些讶然旁观的学生永远忘不了!”

梁宗岱真是可爱极了,后来学生们都这样说。

(四)四拒蒋介石

梁宗岱生性好斗,好辩,但也不仅局限于学术问题,在其他方面也是如此。

在巴黎留学时,有一次他在一个中国人开的饭店里吃饭,碰到一个德国人耍酒疯,看老板是中国人,便骂中国人是懦夫。

是可忍孰不可忍!这里又不是德国人的地盘,况且还是中国人开的饭店。该出手时就出手!梁宗岱怒不可遏,冲上去与对方对骂,继而出拳同对方互殴。结果那德国人不经打,三拳两脚就被梁宗岱打得跪地求饶。

诗人卞之琳在怀念梁宗岱的文章中,也曾记录过一件事。1937年抗战爆发,梁宗岱南下时,曾暂住在天津法租界一旅馆里候船,这时他碰到一个非常傲慢的法国人。此人据说是个有权有势的人物,梁宗岱用法语和他谈起了中国的抗日局势。

这个法国人言语放肆,他说懦弱的中国人根本抵抗不了日本的侵略,此战必败,而梁宗岱则辩说中国必胜。双方都说服不了对方,因对方也不失风度,梁宗岱就没有出手,双方不欢而散。后来梁宗岱上街后抄近路返回旅馆,遭到法国巡捕的无理阻拦,正寻思如何脱身时,正好又遇到那个同他辩论的法国人。此人虽被梁宗岱驳斥,但却对他的抗日决心所感动,对他产生敬意,于是便出来斡旋,梁宗岱因此而脱身。

梁宗岱向来特立独行,无拘无束,即便是当了大学教授,也从不假正经,不装斯文。他在复旦大学任外语系主任时,大夏天,天热难耐,他经常身穿短袖开领汗衫、短裤衩,赤脚穿着凉鞋,雄赳赳地走进课堂。他还不时出现在学生们组织的诗歌朗诵会上,听着女学生高唱他的译诗:“要摘最红最红的玫瑰……”听到此,他常兴致勃勃,手舞足蹈,跟个小青年似的。

他的自由独立个性最突出的是,拒绝蒋介石召见一事。

自古以来,凡做学问的涉政都难以善终,即便如孔夫子。孔子开始也想进入仕途,为民谋福利。他从仓库管理做起,做过管理牧场养殖的小官,最后做到大司空一职(相当于代理相国),但还是被人排挤,最后辞职继续为学了。其他的像李白、苏东坡之类,都曾混迹官场,结果都混不成个样子,都退了出来。

梁宗岱深知这个理,所以他从不涉政。

由于他的彰显个性,以及在知识界的影响力,让蒋介石都关注他了,感觉这是个人才。于是在1944年秋,老蒋企图把梁宗岱拉入他的“智囊团”,让他参加国民党,当中央立法委员,享受中将级待遇,并开出500元大洋的月薪。这搁一般人,有这等美事,还不高兴死!可梁宗岱视之如草芥,丝毫不动心。老蒋曾三次派人持其亲笔信召见梁宗岱,但均遭其拒绝。

老蒋无奈,第四次又派其亲信徐道麟出马去请。徐道麟还是梁宗岱留欧时的同学,两人关系很铁,想必梁宗岱不会不给这个面子。

徐道麟是坐着蒋介石的专用轿车来到重庆北碚接梁宗岱的。梁宗岱知道这一次不好办,只好硬着头皮出来了。可他见到徐道麟后竟说:“老同学,我刚下课,肚子饿得咕咕叫了,我们先上馆子吃一顿再说!”

当时复旦大学校长章益正好在身边,梁宗岱不管徐道麟同意不同意,拉上章校长就往一饭馆走。徐道麟只有跟着去了。

在餐桌上,梁宗岱故意不停地喝酒劝酒,不知是真醉还是假醉,反正他表现出醉醺醺的样子,摇摇晃晃地对徐道麟说:“老兄啊,今天不能去、去拜见蒋、蒋总裁了,改天再去吧!咱们在北碚兜兜风,就、就送我们回学校算了吧?”

徐道麟也是一脸无奈,也许他也猜到了梁宗岱的耍赖,于是就依了他。如此,梁宗岱再一次巧妙地躲过了老蒋的“召见”。

最终,蒋介石也没有请动梁宗岱出山。

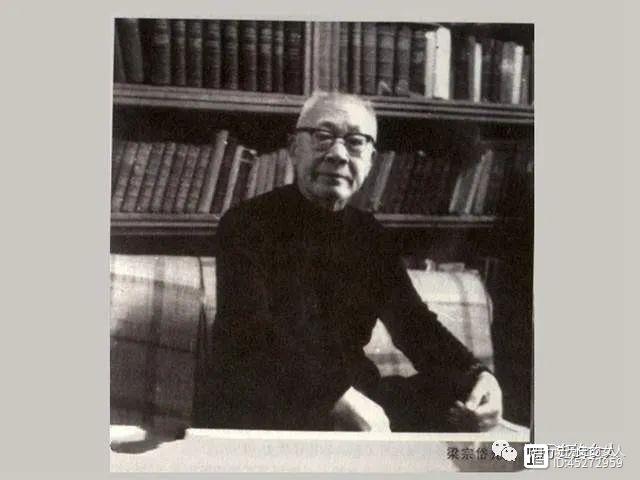

(五)临终前的怒吼

像梁宗岱这样有个性的人物,其人生注定会有挫折的。在上世纪60年代,梁宗岱因不会迎合“形势”,受到了些不公平待遇,这位著名的诗人、教授,精通英、法、德、意四国外语的翻译家,被视为无用的“废物”。他被迫放弃文学和教育事业,去从事中草药“研发”工作。

晚年的梁宗岱经常上山采药,并且自己熬药进行研究。本来他就出身于中医世家,对这一行也不陌生,于是就“乐此不疲”,顽强地生活下去,他曾撂下一句话:“要是落到鲁滨逊的境地,我也能活下成为鲁滨逊的!”

也真是一个人才,梁宗岱不但采药熬药,还潜心钻研《病理学》、《医药学》,创办制药企业,亲手研磨配制出了两种确有奇效的中成药“草精油”和“绿素酊”,治愈过不下五六百人的各种疑难杂症。

只是对于文学,他始终耿耿于怀。由煮字烹文而采药熬药,梁宗岱晚年这个转行,不免带着深深的时代悲剧色彩。直到他离开人世的前两年,病榻之上,仍念念不忘平生心愿——完成《浮士德》(下卷)的翻译(他之前其实只翻译了上卷)。

然而,这成了梁宗岱终生的遗憾。1983年,80岁的梁宗岱在病榻中辞世。

临终前,这位一生特立独行的、好斗成性的大师,没有呻吟,没有叹息,而是发出几声雷鸣般的吼声,据说那声音震动了整座楼房!

著名作家、翻译家戴镏龄曾评价说,这是梁宗岱“用连续的巨吼代替天鹅绝命的长鸣,以发泄他的无限悲愤。”

也许,梁宗岱先生真的不想就此离开这个精彩的世界,他还想跟命运之神斗他一斗!

(文/说历史的女人·濯雪)

参考资料:《梁宗岱传》等。

康熙用30名宫女秘密进行“人体试验”,4人死亡,却造福千秋万代

提到康熙皇帝,相信很多人都会感觉很熟悉,因为关于这位皇帝的影视剧非常多,其中最火热的莫过于《康熙王朝》。其实,除了影视剧中饰演的情节,康熙还有很多不为人知的事迹。据清史记载,康熙皇帝曾在皇宫内,用30名宫女进行秘密的“人体试验”。在这次实验的过程中,有4名宫女不幸身亡,而实验的成果却造福了万千百姓。那么,康熙为何要用这些年轻的宫女做实验?为什么说,这一成果造福了百姓呢?我要新鲜事2023-05-24 14:35:220000孙膑最后一计,田忌舍弃替换之后,孙膑为何从此神秘失踪

孙膑作为战国时期的军事谋略家,以其独特的智慧和计谋,为齐国做出了许多重要贡献。他先后提出了五计,其中最后一计是在齐魏马陵之战后向田忌献计。他建议田忌在战胜魏军之后,立即发动进攻,占领战略要地,以便直捣齐国首都临淄的雍门。这样一来,田忌就能够掌握齐国的大权。然而,田忌并没有采纳孙膑的建议,导致孙膑从此神秘失踪。我要新鲜事2023-11-10 18:17:500000这就是章兰娟,一位几乎早已被人们忽略、甚至忘记的伟大的母亲,一位实际上为新中国做出了贡献的杰出女性。

(说历史的女人——第1067期)对我一生影响最大的有17个人,其中有7个人是北大附中的老师,以及恩师卡门教授等,而排在17人之首位的,则是我的母亲。——钱学森。当我们谈论钱学森的时候,我们在谈论什么?我们一定是在谈论导弹,谈乱原子弹,甚至谈论火箭、物理学、工程学,谈乱中国最厉害的科学家!我要新鲜事2023-05-22 08:05:560003阿拉伯帝国统治时期,西班牙犹太人取得了什么领域的成就?

#历史开讲#文|木木编辑|观星西班牙犹太人在医学、天文学等方面的成就犹太人作为信仰的民族,其社会生活的各个领域都可以看到犹太教的影响,如伦理道德、生活习俗、文学艺术、建筑、音乐、绘画等等。宗教文化作为传统文化的重要组成部分,对犹太人产生了深远的影响。在阿拉伯帝国统治下的巴比伦,犹太人的宗教文化得到了极大的发展。我要新鲜事2023-05-25 13:05:540000历史上真实的陈世美 陈世美真的是一个大混蛋吗

陈世美在三侠五义中确实是一个十恶不赦的大混蛋,他嫌贫爱富,为了当上自己的驸马抛弃自己的结发妻子秦香莲。但是历史上真实的陈世美确实是一个好人,陈世美也不是宋朝人,而是一个清朝人,他是一个正直清廉的好官,为百姓谋取很多福利,并且夫妻二人十分恩爱,并没有出现抛弃妻子的情况。一、小说中的陈世美到底有多坏我要新鲜事2023-05-09 12:10:270000