陈洪波:中国酿酒起源考古研究综述

#虎年有娱#酒作为人类食谱中的一个重要门类,不仅具有饮食属性,而且在社会生活中发挥着重要作用。自古以来,除了个别民族如爱斯基摩人、火地岛印第安人和澳洲土著之外,酒都是流行全世界的一种饮品。[ 麦戈文、方辉、栾丰实等:《山东日照市两城镇遗址龙山文化酒遗存的化学分析—兼谈酒在史前时期的文化意义》,《考古》2005年第2期,第73页。]正因如此,古酒起源一直受到学术界的广泛重视,多个学科的学者对此都有所探索。就中国而言,大家公认,酿酒必定起源于农业发轫的新石器时代。学者们多以考古发现为主,并参考其它资料加以论述[ 酒作为一种挥发性物质,属于考古发现中的罕见遗物,直接材料甚少,而且酒的研究本身需要酿造工艺方面的知识,这两个方面限制了该问题研究的开展。所以长期以来学术界虽然对此问题很关注,但相关成果并不是非常多。]。本文即以考古研究为主线,从民族考古、酿造工艺、科技考古、社会功能研究等方面入手,对于中国学术界酿酒起源的研究成果做一番简要梳理。

一、民族考古研究

在近现代重要学者中,民族学家凌纯声对于古酒起源问题的研究最为系统,先后发表过多篇重要论文,如《中国与东亚的嚼酒文化》[ 凌纯声:《中国与东亚的嚼酒文化》,载《中央研究院民族学研究所集刊》(第4期),1957年,第1-30页。]《太平洋区嚼酒文化的比较研究》[ 凌纯声:《太平洋区嚼酒文化的比较研究》,载《中央研究院民族学研究所集刊》(第5期),1958年,第45-86页。]《中国酒之起源》[ 凌纯声:《中国酒之起源》,载《中央研究院历史语言研究所集刊》(第29本),1958年,第883-907页。]《匕鬯與醴柶考》[ 凌纯声:《匕鬯與醴柶考》,载《中央研究院民族学研究所集刊》(第12期),1961年,第179-216页。],既有文献考证,也有民族学的研究。他根据传说、文献、甲骨文和金文资料,认为中国最古之酒有醴、酪、醪、鬯四种,其中以醴这种粮食制作的谷酒最为古老。他收集整理了大量的民族学资料,推断“嚼酒”是最原始的“发酵法”,在中国、东亚及太平洋地区广泛存在,而中国最早出现的“醴”酒就是使用“嚼酒”法制作而成。凌纯声认为嚼酒起源于中国北方,然后向东南传播,而中国南方地区最早流行的是另外一种坏饭酒系统,西晋江统《酒诰》曾经提到过[ 西晋江统《酒诰》中提到酒的来源:“有饭不尽,委馀空桑,郁积成味,久蓄气芳,本出于此,不由奇方”。这段话被作为酒起源的文献证据广为引用。凌纯声将其归类为坏饭酒系统。]。“醴”作为中国最早的酒,在文化史上意义非凡。王国维在《观堂集林·艺林六·释礼》中曾经提出,“盛玉以奉神人之器谓之(见图一)若(见图二),推之而奉神人之酒醴并谓之醴,又推之而奉神人之事通谓之礼(禮)”,“其分化为禮、礼二字,盖稍后矣。”[ 王国维:《观堂集林》,中华书局,1961年,第290页。]就是说,礼与醴,实即一字。由此可知,中国古礼的发展与谷物酒密不可分,具有很久的历史渊源。凌纯声先生的研究高屋建瓴,能够从跨文化的角度揭示嚼酒这种最古老的酒文化的性质和演化传播,而且有坚实的民族学资料和文献资料作为支撑,堪称奠基之作。

图一

图一

图二

图二

建国后的民族考古学家中,李仰松对酿酒起源研究的成果影响最大。20世纪60年代初,他发表了《对我国酿酒起源的探讨》 一文,根据考古学资料、民族学资料以及参考古代文献、传说等,提出了一系列重要观点。[ 李仰松:《对我国酿酒起源的探讨》,《考古》1962年第1期,第41-44页。]他认为,中国酿酒当起源于仰韶文化时期,因为这时候农业已经有了一定的发展。这也印证了《淮南子》的记载——“清盎之美,起于耒耜”,酿酒当是农业经济发展的产物。仰韶文化陶器中有各式各样的小口尖底瓶、平底瓶、小口壶等,可以作为水器,也可以作为酒器,在中国西南地区少数民族中还用圜底陶器专作酿造水酒之用。仰韶文化遗址出土的一些小口尖底瓶,外壁特别是下半部有草泥的痕迹,说明人们可能用其酿酒。方法是将蒸过的谷物装在尖底瓶中,并固定在一个地方,经过一定时日发酵,加入清水泡成水酒。今天一些少数民族仍然使用这种方法酿酒。到了龙山文化时期,出现了专门的酒器,如高柄杯、罍、鬶、斝、盉等,说明龙山时期酒文化已经有了很大发展。纵观世界多个后进民族,酿酒是普遍存在的一种现象。20世纪90年代,李仰松对自己的观点做了进一步的阐发。在《谷物酿酒新论》一文中,他根据民族学资料,对于新石器时代至夏代可能与酿酒和饮酒有关的陶器做了系统的辨析和整理,并特别提出,装饰有蜥蜴图像的陶器体现了原始人类的交感巫术信仰,是用于饮酒和贮酒的容器。[ 李仰松:《我国谷物酿酒新论》,《考古》1993年第6期,第534-542页。]民族考古对古代酒文化的探讨有优势也有局限性。优势在于,在缺乏直接证据的情况下,类比方法为认识古代器物的功能提供了一条可信途径,特别是在精神领域的探索,能够发挥考古研究和科技研究所无法达到的作用。局限性在于,基于民族学资料的类比仍然属于一种推测,并非实证研究,结论的正确性无法保证。

二、酿造工艺研究

建国以后到20世纪70年代,一批化学家、微生物学家和酿造专家分别从专业角度探讨了中国酿酒史,对古酒起源研究有很大推动。如袁翰青提出酿酒起源于新石器时代的原始社会[ 袁翰青:《酿酒在我国的起源和发展》,《中国化学史论文集》,三联书店,1956年,第99页。];张子高认为酿酒行为是阶级社会的产物,起源于龙山时期[ 张子高:《论我国酿酒起源的时代问题》,《清华大学学报(自然科学版)》,1960年第2期,第31页。];罗志腾认为中国原始社会酿酒从龙山文化时期开始,使用的是曲蘖并用的糖化发酵剂技术[ 罗志腾:《我国古代的酿酒发酵》,《化学通报》1978年第5期,第51-54页。];中国工业微生物学的开拓者方心芳先生则根据裴李岗文化的考古发现,从微生物发酵规律出发,认为我国曲蘖酿酒的创始应在八千年以前,比龙山文化早四千年,而且曲和蘖在早期其实是同一种东西,即谷芽[ 方心芳:《对“我国古代的酿酒发酵”一文的商榷》,《化学通报》1979年第3期,第94页。]。总的来说,限于时代,以上探讨都比较简略。

20世纪90年代,作为国家“九五”重点图书,中国食品科技史权威、中国科学院自然科学史研究所洪光住教授编写了一部集成之作——《中国酿酒科技发展史》,全面总结了中国各地丰富多彩的酿酒工艺的起源及其演进,包括黄酒、红酒、白酒、药酒、葡萄酒、啤酒和奶酒七个大类,其中对古酒起源多有探讨。[ 洪光住编著:《中国酿酒科技发展史》,中国轻工业出版社,2001年。]作者认为,在各类酒中,最古老和普遍的是黄酒,果酒和口嚼酒也是非常古老的酒,但不发达。黄酒系指以稻米或黍米为原料,以酒曲或酒药又加酒母为糖化酒化剂,经过制醪发酵、压榨分离、煮酒灭菌、入窖陈酿等制作而成的酒。按照酿酒原料的区别,今天的中国黄酒可以分为两大类,即南方的稻米黄酒和北方的黍米黄酒。中国上古时期的酒实际上也主要是这两类。作者详细讨论了中国黄酒起源问题,认为应该是起源于龙山时期,很可能是使用天然曲蘖酿成的谷物酒“醴”。醴度数不高,起初汁滓不分,是为浊酒,后来又出现了过滤清酒。最早时期的曲和蘖一道用于酿酒,曲的糖化作用更强,逐渐淘汰了蘖。关于酿酒所用容器,新石器时代的小口鼓腹罐或缶有可能是后世常用的酒坛,陶甑或陶甗可能用于蒸饭酿酒。长期以来,颇有人认为中国古代的“醴”也是一种啤酒,因为工艺和成分类似。[ 例如有人把贾湖发现的新石器时代古酒就当做是一种“啤酒”,世界著名的精酿啤酒厂美国特拉华州的角鲨头(Dogfish Head Brewery)公司还据此开发出了“贾湖城(Chateau Jiahu)”牌新款啤酒。]有学者引用《尚书·说命篇》中的“若作酒醴,尔惟曲蘖”,说明蘖就是发芽的谷物,醴就是蘖糖化后发酵的“古代啤酒。”[ 顾国贤主编:《酿造工艺学·啤酒工艺学》,中国轻工业出版社,1996年,第3页。]《中国酿酒科技发展史》则从原料、发酵菌类比、糖化酒化作用、贮存期和成品酒特点等几个方面说明,中国古代醴酒并非啤酒。

该书对于古代酿酒的论述主要使用的是文献资料和考古资料,民族学资料不多。如凌纯声关于嚼酒的研究成果,基本上没有涉及,是很大的遗憾。

20世纪末到21世纪初,对古酒起源研究作出重要贡献的是我国酿造大师、轻工业部高级工程师包启安先生。包启安对新石器时代和先秦时期的考古发现进行了力所能及的全面分析和探索,并对仰韶文化、大汶口文化、长江下游诸史前文化酿酒问题进行了专题研究,在《中国酿造》《酿酒科技》等刊物发表了多篇学术论文。[见文末注释]他的主要观点如下。

第一,从考古发现和文献记载判断,中国最早的酒是谷芽酒,出现时间不晚于仰韶文化时期。第二,除了高柄杯等明显是酒器的陶器之外,还辨认出多种史前陶器和遗迹与酿酒、饮酒有关,其中最重要的论断是关于仰韶文化小口尖底瓶,明确提出这是一种酿酒器,其他如大汶口文化的陶尊、平底陶缸,龙山文化的陶鬶,崧泽文化和良渚文化的陶盉、大口尖底缸等,都可能与酿酒、贮酒和饮酒有关,仰韶文化的某些浅穴灰坑是制作谷芽的坑,过去考古学界对这些器物和遗迹的性质认识是不深的。第三,全面收集整理了甲骨文和金文中与酒有关的文字,将其与古酒起源联系起来,他认为甲骨文和金文“酒”字明显描绘了小口尖底瓶的形状,与古巴比伦和古埃及酿酒所用的小口尖底瓶相同,实际上就是酿酒使用的发酵罐,尖底是为了沉淀谷壳,小口是为了防止蒸发和酸败;甲骨文中的“豊”字,相当于“醴”字,实际上就是从史前时期延续下来的谷芽酒。第四,从仰韶文化到大汶口文化和良渚文化时期,酿酒器逐渐由小口尖底瓶变成大口尖底瓮,不仅说明制酒量在增大,而且说明了酿酒技术的进步,即由谷芽酒向曲酒转化,大汶口时期蒸饭曲酒的出现是中国酿酒史上的一大进步。第四,河姆渡文化可能出现了以米粉为主、草药为辅的原始“草曲酒”,与大汶口文化以粟黍为原料的原始曲酒有所区别,形成了南北不同的酿酒道路。包启安从酿酒工艺技术的角度考察新石器时代相关考古资料,得出的很多结论令人耳目一新。

总体来看,酿造工艺界对于中国古酒起源的研究成果丰硕,从技术层面所做分析系统而深入,大大拓宽了研究视野。但有些看法也并未得到广泛关注和认可,特别是关于器物功能的研究。例如关于小口尖底瓶是酒器还是汲水器,长期以来仍然存在争论,甚至考古界多数人仍然认为是汲水器,也有人认为是孔子所说的座右之“欹器”,这些功能当然并行不悖,但总有主有次、有先有后。在各项用途中,小口尖底瓶的酒器功能应该是最古老、最主要的。关于曲蘖的认识是其独到之处,但没有考古发现的佐证,需要下一步以科技考古方法证实。

三、科技考古研究

传统的考古研究对于认识酒器和相关遗存并没有很好的手段,主要是通过与当代酒具的比较、文献记载以及民族学类比来辨别相关器物和遗存。21世纪之后,科技考古方法在中国古酒起源研究方面大显身手。发挥重要作用的是两支来自美国的科技考古团队,分别是宾夕法尼亚大学的麦戈文(Patrick E. McGovern)团队和斯坦福大学的刘莉团队。中国考古学家与其合作,对相关考古材料进行分析测试,取得了一系列有突破性的成果。麦戈文团队和中国考古界的合作较早,主要开展了两项工作。第一项工作是对河南舞阳贾湖遗址出土材料的研究。贾湖遗址是20世纪中国考古最重要的发现之一,出土了多方面的材料,以张居中为首的发掘者积极邀请国内外专家开展多学科研究,其中酒遗存的研究是与世界著名的古酒专家宾夕法尼亚大学麦戈文教授合作的,研究成果于2004年发表在《美国国家科学院院刊》(PANS)上,产生了很大影响。[ McGovern P. E, Zhang J, Tang J, Zhang Z, Hall G. R, et al. Fermented beverages of pre-and proto-historic China. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 101(51), 2004: 17593–17598.]该成果也较为完整地收入在《舞阳贾湖(二)》[ 河南省文物考古研究院、中国科学技术大学科技史与科技考古系编著:《舞阳贾湖》(二),科学出版社,2015年。见第十三章《技术工艺研究》之第三节《酿酒工艺》,第485-490页。]考古发掘报告中。该研究从贾湖遗址出土品中选择了来自16个陶器的残片,以不同极性的溶剂进行了残留物提取和分析。陶器类型包括腹部穿孔甑形器、小口双耳罐、高领敞口罐等,这些器物适合用来加工、盛放和贮存酒的原料或成品。实验采用了气相色谱-质谱(GC-MS)、高效液相色谱-质谱(HPLC-MS)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、稳定同位素分析等方法测定残留物的化学组成。实验分别在美国德雷克塞尔大学、美国农业部东部地区研究中心、宾夕法尼亚大学博物馆实验室、布拉德福德大学进行。综合化学分析、植物考古和考古证据来看,贾湖的小口双耳类陶器曾经用来加工、储存和盛放一种由大米、蜂蜜和果实(葡萄或山楂,也可能是龙眼或山茱萸)制作的混合发酵饮料。虽然由于酒精的挥发特质,无法发现酒的直接化学证据,但综合判断,这显然是一种以稻米为主酿造的酒类。贾湖的发现将人类酿酒史提前到了距今9000年,贾湖遗址成为目前世界上发现最早酿酒的古代遗址,引起了很大轰动。有学者认为贾湖古酒证实了加拿大考古学家海登的竞争宴享理论,是稻作起源的动力[ 陈淳、郑建明:《稻作起源的考古学探索》,《复旦学报(社会科学版)》2005年第4期,第126-131页。]。但发掘者张居中对此并不认可,他根据贾湖发现的大量巫术用具推断,贾湖古酒首先是巫师作法时候通神的道具之一。第二项工作是对山东日照两城镇遗址出土材料的研究。山东大学和美国考古学家合作,在两城镇进行了多年的考古调查和发掘工作。这里主要是龙山文化遗存,明显存在大量酒器,如蛋壳陶高柄杯,但对酒遗存本身的认识并不清楚。山东大学考古系和麦戈文团队合作,对两城镇出土可能与酒有关的陶器进行了残留物分析,取得了重要成果。[ 麦戈文、方辉、栾丰实等:《山东日照市两城镇遗址龙山文化酒遗存的化学分析—兼谈酒在史前时期的文化意义》,《考古》2005年第2期,第73-85页。]研究中有意选择了不同的陶器器类,包括壶、罍、杯、罐、鬶、鼎、盆等,提取了27个有机样本,由宾夕法尼亚大学博物馆考古应用科学中心分子考古实验室进行了分析。分析使用了4种技术方法,包括傅里叶变换红外线光谱仪(DRIFTS)、高效液相层析仪、气相色谱-质谱仪(GC-MS)和费格尔化学点试验(Feigl spot test)。与贾湖古酒研究的技术手段近似,也有所不同。对两城镇遗址龙山文化陶器标本所做的多项化学分析结果显示,当时人们饮用的酒是一种混合型发酵饮料,包含有稻米、蜂蜜和水果,并可能添加了大麦和植物树脂(或药草)等成分。酒的主要成分是稻米,这与两城镇遗址植物考古发现稻米是当时最为普遍的谷物相一致。两城镇遗址也发现了少量的粟,但分析表明酿酒原料中不包括粟[ 粟虽然是中国北方最常见的谷物,但糖化率较低,不适于酿酒,此后的科技考古研究也证明了这一点。另一种重要的北方作物黍的糖化率较高,常用来作酒,直到今天仍然如此。]。虽然植物考古没有发现大麦,但微化分析却发现了大麦的成分。综合分析,龙山文化中期的这种混合酒和裴李岗文化贾湖古酒非常类似,代表了中国早期酒的传统,可以称之为早期的“醴”酒。从功能分析,这种酒既用于日常生活,也用于丧葬活动奉献给死者。最近十年,斯坦福大学的刘莉教授团队在中国做了大量科技考古工作,主要针对史前时期。近年来重点开展了“中国新石器时代陶器与酿酒关系”的专题研究,选取了多个遗址做了深入探索,主要案例如下。陕西西安米家崖遗址。刘莉团队对米家崖陶器上的淀粉粒、植硅体以及化学残留物做了综合分析,发现了酿造谷芽酒的最早直接证据。米家崖谷芽酒的原料包括黍、大麦、薏米以及一些块根作物。说明在距今约5000年的仰韶文化晚期,中原地区已经发展出较为成熟的谷芽酒酿造技术。这项研究还提出大麦最初从欧亚大陆西部传入中国中原地区的动因可能就是用于酿酒。[ 王佳静、刘莉等:《揭示中国5000年前酿造谷芽酒的配方》,《考古与文物》2017年第6期,第45-53页。]陕西高陵杨官寨遗址。杨官寨遗址出土仰韶中期典型器物小口尖底瓶、小口平底瓶和漏斗,对残留物进行淀粉粒和植硅体分析,结果显示出它们属于酿酒器具;并复原出了中国最早(距今5700-5300年)谷芽酒的酿造方法,系以黍和薏苡为基本原料,辅以野生小麦族种子、栝楼根、山药及百合等,在小口尖底瓶和平底瓶中发酵而成。其中,黍在酿酒原料中居于核心地位。谷芽酒在仰韶文化人群的饮食和礼仪活动中具有重要作用,逐步形成了最早的礼制。[ 刘莉、王佳静等:《仰韶文化的谷芽酒:解密杨官寨遗址的陶器功能》,《农业考古》2017年第6期,第26-32页。]河南偃师灰嘴遗址。刘莉团队运用淀粉粒和植硅体方法,对灰嘴遗址大房子F1地面及附近出土陶器进行了残留物分析,证明大房子F1、附近的灶及共存的陶瓮、陶缸等共同构成了宴饮活动的一套设施。这套设施曾经酿造谷芽酒,主要原料包括黍、稻米、少量小麦族种子及山药等块根植物。至少可以复原出糖化和发酵两道酿酒程序。大房子是宴饮集会的公共场所,可能用于酿酒,也用于礼仪活动。在仰韶文化遗址中经常发现大房子,说明当时仰韶社会普遍存在以谷芽酒为饮料的宴饮礼仪,这是仰韶时代一个很重要的文化特征。黍和稻酿制的谷芽酒的流行,可能是仰韶时期农业生产不断发展的动力机制之一。[ 刘莉、王佳静等:《仰韶文化大房子与宴饮传统:河南偃师灰嘴遗址F1地面和陶器残留物分析》,《中原文物》2018年第1期,第32-43页。]陕西蓝田新街遗址。刘莉团队对蓝田新街仰韶文化晚期遗址出土的五件陶器进行了植物残留物的分析,证明漏斗和尖底瓶是酿造谷芽酒的配套器具,酿酒原料包括黍、薏苡、小麦族、稻米、栝楼根和芡实,另外还有块根等附加植物原料。这是首次发现黍与稻同时用作酿酒原料。渭河流域仰韶文化谷芽酒的最基本原料均为黍,遗址中普遍存在小口尖底瓶,意味着以黍为主要原料的谷芽酒是当时常见饮品,代表了仰韶社会的饮食传统。[ 刘莉、王佳静等:《陕西蓝田新街遗址仰韶文化晚期陶器残留物分析:酿造谷芽酒的新证据》,《农业考古》2018年第1期,第7-15页。]黄河中游新石器时代滤酒陶壶分析。河南郑州大河村、偃师灰嘴和渑池仰韶村出土了三件仰韶晚期至龙山早期的带流陶壶,刘莉团队根据对其中灰嘴出土标本的淀粉粒和植硅体残留物分析,认为带流壶系用于过滤米酒。米酒的酿造方法很可能是利用发芽的黍和稻谷进行糖化。这三件带流壶是中原地区最早的滤酒壶,反映了一种新的饮酒方式的出现,即由浊酒向清酒的初步转变,可能是受到了大汶口文化和屈家岭文化的影响。[ 刘莉团队的重要文章包括:刘莉等:《黄河中游新石器时代滤酒陶壶分析》,《中原文物》2019年第6期,第55-61页。]刘莉团队的技术手段主要是淀粉类分析和植硅体分析,虽然比麦戈文团队的复杂技术能够分析出来的成分种类要少,但已经足以抓住要点,可以辨认出主要酿酒原料,例如稻、黍、块茎等作物,从而解决一些重大问题。刘莉团队对中国考古比较熟悉,对器物功能、遗址性质和文化关系有准确认识,能够全面考虑经济方式、社会结构和精神礼仪各个方面,是一种有机的综合性研究。刘莉团队所谓“谷芽酒”实际上就是包启安所说的“醴”,属于北方“黄酒”系统,系用黍或者稻黍兼用等作物发酵而成。刘莉团队对多类陶器酿酒功能的认识也基本验证了包启安等学者的推断,使得中国酒起源的研究由推测走向实证。刘莉团队的重点研究对象是小口尖底瓶,分析结果确凿表明这是一种酿酒器,也可能用以贮酒和饮酒。研究表明,除了小口尖底瓶之外,仰韶时期的多种小口陶容器都可能与酿酒、贮酒有关,这也与包启安之前从发酵工艺要求出发做出的判断一致。实际上,从民族学资料来看,酿酒、贮酒器具大多也是小口陶罐、陶釜之类,史前酒器应该也是如此。当然,不仅仅是民族学材料,甚至我们今天的生活经验也证明了这一点。

四、社会功能研究

关于史前古酒的社会功能,探讨的学者比较多,前文回顾的民族考古、科技考古和酿酒工艺史研究中或多或少也都涉及到古酒社会功能的研究。因为酒的特殊性质,它不仅与饮食习惯、工艺技术有关,也与农业起源、社会结构和礼仪信仰等高层次问题有关。

围绕小口尖底瓶的研究就是一个典型问题。小口尖底瓶是仰韶文化最具有代表性的器物,反映出多方面的社会内涵,是认识仰韶文化的关键。如果说广泛存在的小口尖底瓶主要作为酒器使用,那么仰韶时代酒文化的普遍性就大大超出了人们的固有认识,中国古礼也可能正是由此发轫。中国考古学泰斗苏秉琦先生便认为仰韶文化的尖底瓶与礼仪有关,苏先生在《关于重建中国史前史的思考》一文曾经论述:“小口尖底瓶未必都是汲水器。甲骨文中的酉字有的就是尖底瓶的象形。由它组成的会意字如‘尊’、‘奠’,其中所装的不应是日常饮用的水,甚至不是日常饮用的酒,而应是礼仪、祭祀用酒。尖底瓶应是一种祭器或礼器,正所谓‘无酒不成礼’”。[ 苏秉琦:《关于重建中国史前史的思考》,《考古》1991年第12期,第1109-1118页。]刘莉和包启安的研究都验证了这个观点的正确性。

从对仰韶文化古酒的研究出发,刘莉对于中国礼制的起源和发展做了精彩的论述。在《早期陶器、煮粥、酿酒与社会复杂化的发展》[ 刘莉:《早期陶器、煮粥、酿酒与社会复杂化的发展》,《中原文物》2017年第2期,第24-34页。]一文中,她认为,新石器早期常见的小口鼓腹壶有些是用来酿酒的,说明至少距今9000年利用谷物酿酒已是黄河和长江流域的普遍现象,贾湖古酒就是一个很好的例证。黄河中下游地区新石器中期的陶器可划分为东西两大区域类型:东部地区器型复杂,酒器居多,典型器物如鬶和高柄杯,是个人饮酒用具;西部地区器型简单,典型器物是小口尖底瓶,有些尖底瓶用来酿造谷芽酒,也是集体饮酒(即咂酒)的容器。如半坡博物馆收藏的小口尖底瓶有黄色和白色的残留物,可能是酒的痕迹,特别是口部有竖向的摩擦痕迹,应该是集体群饮时吸管留下的擦痕。西部地区的咂酒群饮代表了集体本位的文化传统,在仰韶文化之后消失。东部地区以高柄杯为饮器的饮酒方式代表个人本位的社会关系,后来演变成为强调社会等级秩序的中国礼制传统的重要组成部分。

总之,刘莉认为仰韶时代的集体主义传统失传,而龙山时代的酒礼构成了中国古代以等级秩序为特征的礼制源头。但实际上,仰韶文化流行的咂酒群饮传统在中国历史文化中并没有完全消失,在广大的中国南方地区,咂酒群饮一直很流行,直到今天很多少数民族地区仍有保留,这种风俗是否与仰韶文化文化传统有关,当可进一步探讨。

从陶质酒器探讨中国礼制起源与发展的重要论文还有张小帆的《崧泽文化陶质酒器初探》。[ 张小帆:《崧泽文化陶质酒器初探》,《考古》2017年第12期,第69-81页。]张小帆认为,崧泽文化陶质酒器代表了礼制和礼仪的出现,是体现太湖流域文明化进程的最重要的物质遗存。张小帆根据酿酒的基本流程和酒器的基本功能,将崧泽文化陶质酒器归为三类。第一类是酿酒器,即酿酒所用器具,包括甗甑类、盆匜类、大口尊类和滤酒器等;第二类是贮酒器,用于贮存过滤后的酒,主要为罐瓮类;第三类是宴享酒器,用于祭祀或宴享活动的酒具,包括鬶类、盉类、壶类、杯类、异形酒器等。之前的马家浜文化时期尚未见到陶质酒器,崧泽文化开始出现宴享类陶质酒器,并逐渐形成了完整的礼器体系,所以说长江下游的礼制滥觞于崧泽文化时期。崧泽文化的礼器系统是鼎、豆、壶组合,代表了祭祀礼仪最重要的三个要素,即稻粱、肴羞和酒醴,鼎和豆在马家浜文化时期已经出现,壶作为“酒醴之器”则出现于崧泽文化时期。

以往探讨中国古酒与礼制的研究大多集中于黄河中下游,对长江流域关注不多,张小帆的论文是比较难得的一篇,深入讨论了龙山时代长江下游礼制的发展,不但系统梳理了陶器资料,而且结合文献记载对这些陶酒器做了很好的释读。朱乃诚也探讨过长江流域新石器时代中晚期的酿酒业,他认为良渚文化中的双鼻壶、带流宽杯以及屈家岭文化中的壶形器、薄胎陶杯等,制作精致,可能是酒器,酿酒行为当是粮食剩余现象的副产品。[ 朱乃诚:《中国史前稻作农业概论》,《农业考古》2005年第1期,第26-32页。]

20世纪90年代初,加拿大考古学家海登(Brain D. Hayden)提出了农业起源的竞争宴享理论(the Competitive Feasting Theory),影响很大。他认为农业可能起源于资源丰富且供应较为可靠的地区,社会结构因为经济富裕而相对比较复杂,于是一些首领人物能够利用劳力的控制来驯养主要用于宴享的物种,这些物种或是美食或可酿酒,在这个过程中农业逐渐发生。[ Brain E. Hayden B. Models of Domestication. A. B. Gebauer, et al. Transition to Agriculture in Prehistory. Monographs in World Archaeology, No.4. Madson: Prehistory Press, 1992: 11-19.]陈淳先生较早在国内介绍了海登的这个理论,并以之分析中国新石器时代早中期的稻作考古遗存,认为中国早期稻作的起源可能与宴享有关,早期稻米的利用可能是出于制作美酒佳肴的需要。[ 陈淳:《稻作、旱地农业与中华远古文明发展轨迹》,《农业考古》1993年第3期,第51-53页。]中国早期稻作起源是一个热点问题,对于起源动因的解释多种多样。稻作起源是否符合竞争宴享理论,或者说与酿酒有关,可备一说。

马利清等受到海登竞争宴享理论的启发,根据贾湖遗址等考古发现探讨了中国古酒起源与农业发生之间的关系。[ 马利清、杨维娟:《从考古发现看中国古酒的起源及其与农业的关系》,《文博》2012年第4期,第18-22页。]她认为,贾湖先民不是因为稻谷大量剩余才用来酿酒,而是将仅有的少量稻谷用于酿制米酒。贾湖遗址的稻作农业并不发达,考古发现揭示出贾湖古酒产生的背景与农业之间没有必然联系,贾湖先民是在狩猎采集条件下,种植少量的稻专供酿酒之用。贾湖先民主要依靠植物根块、坚果、豆类和大量的鱼来果腹,而用采集来的水果、蜂蜜、谷粒和种植少量稻米酿酒来满足精神享受。粮食是酿酒的必备条件,但并不必然经由农耕去获得,采集方式完全可以提供酿酒原料,当然也不排除人们正是出于酿酒需求才开始有意识地种植粮食。

以上学者的研究成果揭示出中国早期农业起源的特殊性。过去考古发现的黍稻等所谓“农业遗存”,有可能并非作为人们赖以果腹的主要粮食作物而存在,而是有另外的用途,酿制酒精饮料是其中最有可能的一个。

以上简要回顾了近一个世纪以来我国学术界关于史前古酒研究的学术史,对此问题可以做出以下总结。

第一,古酒起源是一个具有世界意义的课题,在中国考古中同样重要,目前中国学术界开展了一些研究,取得了一定成果,但仍任重道远。

第二,古酒起源问题需要人文学科和自然科学各个领域的专家共同参与,从多个方面开展研究,才能取得全面的认识。特别是酒的类别和工艺方面,没有酿造专家参与,很难区分清楚。比如曲和蘖的区别,就是一个不易解决的难题。就考古研究而言,当前最需要是科技考古方法,事实证明也是最有效的手段。

第三,当前对于器物的研究,特别是对典型器物的研究,已经取得了比较大的突破,很多与酒有关的器物和遗存被辨识出来,其中一个最大的突破是对仰韶文化小口尖底瓶的认识。但总体来看,目前对器物群的研究仍然不足,对于遗迹的研究办法不多,特别对于酿酒作坊和设施,基本上还是处在推测阶段。

第四,当前研究主要集中在黄河流域,特别是仰韶文化分布区,广大南方地区,包括长江流域和珠江流域,史前酿酒活动肯定是普遍存在的,但一直没有开展相关研究,是一个很大的遗憾。而且即使对中国礼制发生的关键时代和重点地区,即典型龙山文化及其分布区,虽然面对众多出土酒器,但研究也不多。

第五,对某些重要问题认识不够深入。例如,中国史前酒文化在古人社会生活中具有的普遍性,我们过去的认识是很不足的,刘莉的研究已经提醒了这一点。饮酒行为在仰韶文化时期已经相当常见,对于社会生活的影响也是全方位的。酿酒与农业起源之间的关系也是非常复杂的,海登的竞争宴享理论固然不完全符合实际,但酿酒显然有作物驯化有关,甚至酿酒行为的存在应在农业出现之前,我们现在观察到的许多所谓“低水平食物生产(Low Level Food Production)[ Smith Bruce. Low-level Food Production. Journal of Archaeological Research. 2001, 9(1):1-43.]”现象可能与酿酒有关。史前酒文化与中国古代礼制的形成高度相关,这一点是学术界的共识,龙山时期以酒礼为核心的礼制已经初步形成,而起源至少可以追溯到仰韶时代,目前对这方面的探索也不够。龙山文化和仰韶文化中与酿酒、酒器有关的资料是相当丰富的,研究薄弱并非都是缺乏材料所致,既有手段问题,也有意识问题。

第六,世界主要农业起源中心地区普遍发现酿酒现象,例如中美洲玉米酿制的吉开酒(Chicha)、古埃及的葡萄酒、非洲地区的珍珠粟酒等,这些早期酒类的产生都与农业社会的起源和发展有密不可分的关系,国际考古界有丰富的研究成果,目前我国学术界对这方面的了解不多,应该加强借鉴,并积极开展跨文化比较研究。

第七,古酒在农业起源和文明起源过程中可能发挥了重要的催化作用,学术界对此可能认识不足,而这一点,有可能具有世界性的普遍意义。[ 陈淳:《科学方法、文明探源与夏代信史之争》,《广西师范大学学报(哲学社会科学版)》 2020年第3期,第128-140页。]

江苏特大发现!发掘出一男四女合葬墓,出土一只金蝉价值9个亿

江苏特大发现!发掘出一男四女合葬墓,出土一只金蝉价值9个亿引言中国作为四大文明古国之一,历史悠久,文化深厚。中华民族蕴藏着许多的历史文物,所以考古也越来越受重视。考古不仅是要挖掘出宝物,更是对一个国家时间线的梳理,寻找国家丢失的记忆,这对于一个国家的历史文化十分重要。这也是考古存在最大的意义,找回被历史遗留的文化底蕴。我要新鲜事2023-06-17 19:11:310000瓮安出土神秘古墓,不仅有血红八卦棺,还有“阴间房产证”!

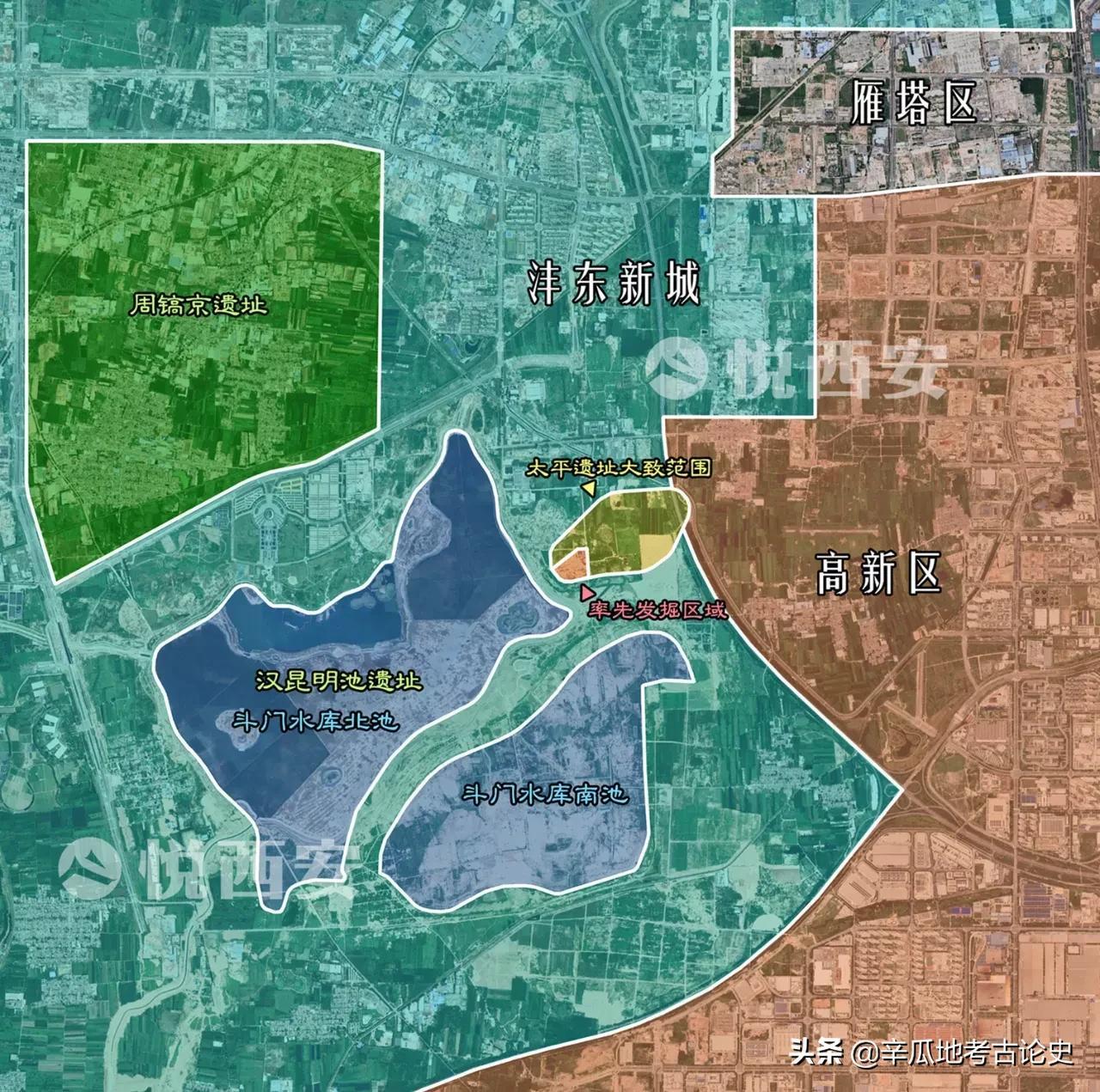

中国古人事死如事生。在他们看来,死亡并不意味着生命的终结,而是一段新生活的开始。所以,他们活着时所拥有的一切,去世时也一样要得到。他们认为,活人有房子,那逝者就要有阴宅。阳宅有房契,那阴宅也要有手续。可是谁也不知道死后的世界是怎样,所以他们便创造出了“买地券”。而咱们今天要介绍的这座古墓,就出土了一方“买地券”石碑。我要新鲜事2023-04-24 00:14:580000陕西夏代考古新发现:太平遗址

我要新鲜事2023-05-26 18:11:040000新发现 | 河北定兴杨家庄发现战国燕文化遗址和汉代至清代墓地

作者:魏曙光杨艳成2020年4月至8月,为配合荣乌高速新线工程建设,河北省文物考古研究院联合定兴县文物保护管理所,对工程涉及的杨家庄遗址进行了发掘,共计完成发掘面积1997平方米,清理各类遗迹40余处(座),出土可复原器物200余件(套)。杨家庄墓地主要包括战国时期聚落遗址、西汉时期墓地、唐代墓地和清代墓地四个时期的遗存。杨家庄遗址发掘现场(上为西)1.战国聚落遗址我要新鲜事2023-05-07 13:52:180000佩特拉遗址发现巨型平台(附:约旦佩特拉遗址位置图)

研究人员在约旦著名的佩特拉世界文化遗址取得了惊人的发现。在距离市中心半英里外的地方,他们新发现一个巨大的平台。考古学家们将这个前所未有的新发现描述为“大方台”,经过测量,平台尺寸为长184英尺(56米),宽160英尺(48.8米),它埋藏在一块平地下。他们是如何找到它的我要新鲜事2017-12-05 12:24:360000