“禹都阳城”只是传说?

按传统古史观,夏为三代之首,是开启华夏世袭王朝历史的第一个朝代,然而,古书中关于夏史的记述却极为零落,且多为渺茫难稽的传说,根据这些零落散乱、虚实参半的记述很难了解夏代历史的真相。古人惟有抱残守缺,穿凿故纸堆,至现代考古学兴起,学者转而求助于考古学,希望凭借田野考古发现夏文化遗迹,重建夏代的历史图景。然而,要借助考古发现夏文化遗迹,首先要知道古书中记述的夏在哪里,因此,准确理解传世文献中关于夏墟地理的记述,就是夏史考古的基本前提。

历来考夏墟者,最关注两个地区,一为晋南,一为豫西。晋南为“夏墟”所在,出自《左传》。《左传》昭公元年(前541)载子产之言,谓唐国居于大夏,西周初期周成王灭唐,以其地封叔虞,是为晋祖;《左传》定公四年(前506)载卫国大夫祝佗之言,谓周成王封叔虞“命以唐诰而封于夏虚,启以夏政”,可见叔虞所封即为夏墟所在。叔虞为晋国的祖先,而晋国居河东,由晋在河东,知叔虞所封的大夏、夏墟必在河东,故晋人皇甫谧《帝王世纪》云:“受禅都平阳,或在安邑,或在晋阳。”平阳,在今山西临汾市西南;安邑,今山西夏县;晋阳,今山西太原市西南。其说或异,要皆在不出河东。正是有鉴于此,1926年,中国考古学的开创者李济先生主持的中国第一次现代田野考古活动,就是选址在山西夏县西阴村,著名的陶寺龙山文化遗址就是在后续的山西夏墟考古活动中发现的。然而,据《左传》叔虞封唐之说而断定夏墟在河东,实属误解。对此,刘宗迪《三星在天:夏墟地理与传说考辨》一文已有详论,下文论述还将涉及,此不赘述。

豫西“夏墟”之说,最重要依据有二。其一,《逸周书·度邑》记载周人在牧野之战一举克商之后,周武王为营建都城,相度地形,谓“自洛汭延于伊汭,居阳无固,其有夏之居”,是以伊、洛之间为“有夏之居”,即夏人故地。伊、洛皆为豫西之水,西周洛邑即因滨于洛水而得名,周人以洛邑为东都,史称成周,故址在今洛阳市,此为古史常识。其二,《孟子·万章上》云:“舜崩,三年之丧毕, 禹避舜之子于阳城。”《史记·夏本纪》本之,《汉书·地理志》颍川郡之阳翟县,班固自注云:“夏禹国”,臣瓒注引《世本》《汲郡古文》(《竹书纪年》)均言禹都阳城,是以汉阳翟县为故阳城。汉代阳翟县为今河南禹州市,“禹州”之得名,即因其地有大禹故都,今阳城县故址归属与禹州市相邻的登封市告成镇。登封与洛阳相去不远,登封为“禹都阳城”之所在,洛阳为“有夏之居”之所在,两说相互映发,足见豫西嵩山之阳、伊洛之间为夏人故墟所在。

1959年,徐旭生先生为了反驳疑古学派对尧、舜、禹历史的抹杀,为夏代的存在寻求科学的证据,在豫西地区开展夏墟考古活动,其主要依据即“禹都阳城”的记载。徐旭生广泛搜集并检讨了古书中与夏墟相关的记载,其中,他认为最重要的一条史料是始见于《孟子》的“禹都阳城”之说。徐旭生认为《郑世家》《韩世家》《六国年表》均记载有韩文侯二年(前385)“韩伐郑,取阳城”,即颍川阳城,说明这一阳城在战国初年已经存在,比《孟子》和《竹书纪年》写定的时间还要早,因此断定这一位于嵩山之阳、今登封县告成镇的阳城即《孟子》等书所说的禹都阳城。著名的二里头遗址,就是在这次考古活动中首次发现的。发现之初,徐旭生先生尚未断定二里头遗址为夏墟,后续的发掘活动,陆续发现了包括超大型中心都邑、区域性中心聚落及中小型村落的文化遗址群落和众多的墓葬、随葬工艺品,说明二里头文化已经十分发达,初步具有了国家的形态。根据考古年代学的研究,考古学界断定二里头遗址在年代上属于夏代中晚期,加上二里头遗址所在的偃师正处洛阳和登封之间,恰与洛阳的“有夏之居”和登封的“禹都阳城”古史记载相呼应。因此,尽管考古学界还有种种争议,二里头遗址为夏都遗址的说法却早已在学界和民间扎下了根。有货真价实的考古遗址和出土文物作依据,豫西夏墟说越发成为颠扑不破的公论。

一、高唐的阳城

《孟子》“禹居阳城”之说,是徐旭生以及后来的学者断定二里头遗址为夏墟的主要依据之一。徐旭生认为《史记》中韩文侯二年(前385)伐郑取阳城的记载,所言阳城即颍川阳城,为古书所见最早,因此断定该郑国阳城即为孟子所说禹所居之阳城。其实,徐旭生的考证并未穷尽源头,颍川阳城之见于记载远在《史记》之前。《左传》昭公四年(前538),司马侯对晋侯曰:“四岳、三涂、阳城、大室、荆山、中南,九州之险也。”杜预注“阳城”云:“在阳城县东北。”即旧址在今河南登封市告成镇的阳城县。

禹都颍川阳城说的来历,沈长云先生《夏后氏居于古河济之间考》一文曾有详论。他指出,“禹都阳城”的说法,最早见于《竹书纪年》和《孟子》,但无论是《孟子》抑或是《竹书纪年》,对阳城的地望均无说。禹都阳城在颍川之说的始作俑者是东汉学者赵岐。“今天不少人信从禹都阳城在颍川的说法,查这种说法不见于较早的古籍,《汉书·地理志》颍川郡阳城下也没有‘禹都'的字样。东汉末年赵岐给《孟子》所作的注是有关这种说法的最早的记载。他这样注释的依据无从知晓……其后韦昭在给《国语》‘夏之兴也,融降于崇山’作注时又提到禹居阳城在嵩山附近。他把崇山认作汉时的嵩高山,既然夏的兴起是与崇山联系在一起的,他因而想到了嵩高山下的阳城,说‘夏居阳城,崇高所近’。这样,崇山、阳城这两个与夏有关的地名似乎有机地联系在一起了,这正是今日许多学者对颍川阳城说深信不疑的依据。其实,韦昭将《国语》崇山当作嵩高山是错误的。嵩高山即今河南嵩山,它的古名叫太室山、外方山,在先秦时代,尚未有人将太室或外方称作嵩高山的,更不用说称作崇山了。‘嵩高’一词来源于《诗·大雅·嵩高》,本来是作形容词用的,用来形容岳山(在雍州)的高峻貌的……后来汉武帝礼登太室山,易名太室为嵩高中岳,于是河南才始有了嵩高山的山名。这件史实,早已由顾颉刚、王玉哲诸先生揭发出来。”但沈先生据《世本》宋均注“(阳城)在大梁之南”,断定禹都阳城在大梁(今开封)南,根据亦不充分。实际上,沈先生自己后来即放弃了大梁阳城之说。

沈长云先生后来撰《禹都阳城即濮阳说》,指出古代以阳城为名之地有数处,除人们常提到的颍川阳城、泽州阳城、大梁以南的阳城之外,还有河南商水以东的楚之阳城、河南方城以东的秦所置阳城、《战国策·燕策》提到的燕国南部之阳城、《战国策·齐策》提到的卫之阳城、《水经·河水注》提到的今山东茌平县附近的杨虚故城阳城。有鉴于大禹治水的传说只能发生于易于遭受洪水灾害的地区,他认为地处豫东的卫国,毗邻黄河,正处黄河洪水要冲,历史上常为洪水泛滥之地,故卫国阳城最有可能是传说中的禹都阳城。“濮阳之称作阳城,史有明证。《战国策·齐策四》记苏秦劝齐闵王伐宋之说辞云:‘夫有宋则卫之阳城危,有淮北则楚之东国危……’此阳城,《史记·田齐世家》作‘阳地’,《集解》云:‘阳地,濮阳之地。’结合《国策》称‘卫之阳城’一语,是阳城指战国卫都濮阳已是十分明确的了。” 但沈先生此说根据并不充分。《战国策》“阳城”,《史记》作“阳地”,意味着“阳城”很可能即为“阳地”之讹,而“阳地”则并非城名,可能是泛指一个地区的地名。《史记》该条《正义》云:“卫此时河南独有濮阳也。”此时卫国土地主要在黄河以北,其原在黄河以南的土地已被齐、宋两个邻居蚕食殆尽,唯余都城濮阳。

了解了这一背景,则知苏秦劝齐闵王伐宋之意,盖谓齐国只要占领了宋国,毗邻宋国的卫国都城濮阳即成为齐国的囊中之物,其在黄河以北的土地也就触手可及了。水北为阳,“卫之阳地”盖指卫之河北之地,而并非指濮阳。卫都濮阳,濮阳为帝丘所在,屡见古书记载,但古书中从来没有濮阳又名阳城之说。实际上,沈先生文中提到的最后一座阳城,即位于今山东茌平县附近名为“阳城”的杨虚故城,历来为考求夏墟者罕所留意,沈先生也未加深考,倒很可能是传说中大禹所都的阳城。

据《水经·河水注》,河水流经茌平县之后,“又径杨墟县之故城东,俗犹谓是城曰阳城矣”,杨墟故城俗犹谓之阳城,可见阳城当为杨墟旧址,“杨虚”曾名“阳城”。古人为避洪水,往往在平地之上筑土丘而居,《禹贡》所言“降丘宅土”,说的就是洪水退去以后,人们走下土丘回到地面。古书所记黄河下游都邑尤多以“丘”为名者,顾颉刚先生在《说丘》一文中统计了《春秋》《左传》二书所见春秋时以丘为名之地:“以宋为多,得十一;次齐,得十;又次鲁,得七;又次卫,得六;又次晋,得四;又次曹与邾,皆得三;又次楚,得二;最少为莒与陈,皆得一。总共四十八名,宋与齐都超过五分之一。”可见名丘之地主要见于齐、鲁、宋、卫这几个位于黄河下游地区的国家。鲁西北考古发现的龙山时期古城遗址,多建于人工堆筑的土台之上,即为古人丘居之见证。至今鲁西北犹有很多以台、堌堆为名的地名、村名,很多村庄的房屋为了避免被淹,均建于高出地面的土台上,犹存古人丘居之遗风。《说文》云:“虚,大丘也。”又云:“丘,土之高也。”“虚”通“丘”,虚、丘皆指筑城之基址,故“虚”亦通“城”,杨虚旧名“阳城”,表明其地实单名“阳”,“虚”“城”则为表其地形的通称。这座位于高唐附近的“阳”城当即见于《春秋》的阳国之所在。《春秋》闵公二年(前660)正月,“齐人迁阳”,杜预注:“阳,国名。盖齐人偪徙之。”阳之所在,杜预无说,盖已不知其处。

齐人迁阳,即吞并其地而驱逐其民,阳必为位于春秋时齐国边境的古国。《春秋》昭公十二年(前530)春,“齐高偃帅师纳北燕伯于阳”,《左传》云:“齐高偃纳北燕伯款于唐,因其众也。”经作“阳”,传作“唐”,字可通。北燕即都于蓟的燕国。此前昭公三年(前539),北燕伯因内乱而出奔于齐,至此齐人送其复国。《春秋》杜预注:“阳,即唐,燕别邑,中山有唐县。不言于燕,未得国都。”杜预以阳或唐即西汉唐县(今河北唐县东北),并无他据,盖因其名偶同而附会。此阳或唐,当为齐之边邑,位于燕齐之间,《春秋》之所以不言纳北燕伯于燕,而言纳之于阳,实因阳为齐之边邑,其地近燕,齐人护送北燕伯归国,至阳而止,随后由燕国前来迎接者护送其君回都。《左传》所谓“因其众也”,即谓由众人在阳邑将北燕伯迎回,文义本极清晰,杜预未悉,误以阳或唐为燕邑,并附会于汉之唐县。春秋时,燕在齐西北,两国以黄河为界,齐人护送燕君归国,必由齐国西境河上的津渡过河。

春秋时,齐国西境滨河有高唐,高唐为齐边境重镇,燕君由齐渡河归国,必由高唐。《左传》所谓“唐”,当即高唐,《春秋》称之为“阳”,则阳即高唐,然则,高唐即阳城,亦即春秋初阳国所在,《水经·河水注》提到的杨虚故城或阳城就在高唐附近。战国时齐国有地曰城阳,在今沂南县南,或认为闵公二年(前660)齐人所迁之阳即此城阳。《汉书·地理志》城阳国有阳都县,应劭注云:“齐人迁阳,故阳国是。”顾栋高《春秋大事表·齐穆陵辨》云:“齐人迁阳,今沂水县南有阳都城。”杨伯峻《春秋左传注》亦从其说,谭其骧编《中国历史地图集》春秋图中即标“阳”国于此。《战国策·齐策六》谓乐毅侵齐,齐闵王“走而之城阳之山中”,即此沂水县城阳,可见,“城阳”的地名在战国时已存在。实际上,城阳之得名,当因其位于齐长城之阳,“阳都县”则因“城阳”而来,其名义及其得名之由,均与阳国无关,故其地必非阳国之所在。阳国不在沂南,《左传》关于东阳城的记载可为佐证。《左传》襄公二年(前571),齐侯召莱子,莱子不至,“故晏弱城东阳以偪之”。东阳城位于齐与莱的边界(在今临朐县东),在齐国东部,故谓之“东阳”。有“东阳”则必先有“西阳”,“西阳”当在齐国西境,当即高唐的阳城。至于沂南之城阳却在临朐的东阳正南,不在齐国西境,故知阳国必非城阳。

综上所述,足证阳城为春秋齐国古城,原为古阳国所在,鲁闵公二年(前660)为齐吞并。“阳”“唐”字通,故阳又名唐,即后来的高唐城。位于高唐、茌平间的这一春秋阳城,不仅见诸记载远远早于颍川阳城,且就地理而言,高唐阳城地处黄河下游,正为兖州洪水之咽喉、治水之要害。而颍川阳城则在嵩山之阳,不仅地势高亢, 而且与黄河之间隔有嵩山,非黄河洪水所能波及,显然不是洪水泛滥之地。大禹为传说中的治水圣王,大禹传说的发生地,以及传说中大禹的诞生地和定都地,必在洪水泛滥之域。明白了这个道理,则不难认识到,高唐所在的黄河下游较之颍川所在的嵩山之阳,更有可能是大禹治水传说的发生地,因此传说中大禹的都城,当是高唐的阳城而非颍川的阳城。总之,无论从时间上,还是从地理上,抑或从文化记忆上,高唐阳城更有资格成为传说中禹之所都。况且,禹居阳城的传说最初出自孟子,孟子为邹人,经常奔走于齐、鲁之间,高唐、茌平间正为齐、鲁交通所必由,必为孟子足迹所经、闻见所至,当地历史传说当为其所耳熟能详,他所说的阳城,自然更有可能是高唐的阳城,而不会是嵩山之阳的阳城。

二、阳城与夏墟

《春秋》昭公十二年(前530),“齐高偃帅师纳北燕伯于阳”,《左传》作“唐”,《说文》云:“啺,古文唐。”甲骨文商汤之名均作“唐”,可见古书中“阳”“唐”字通。“啺”“陽”均由“昜”得声,“湯”亦由“昜”得声,则“唐”“阳”音同,故古书中“阳”“唐”二字常可通用,《春秋》作“阳”而《左传》作“唐”即其例。

“阳”可通“唐”,则“阳城”可写作“唐城”,“阳国”可写作“唐国”,这自然让我们联想到叔虞封唐的史事。《左传》昭公元年(前541)载子产之言,谈到晋国祖先叔虞封于唐地的掌故说:

昔高辛氏有二子,伯曰阏伯,季曰实沈,居于旷林,不相能也,日寻干戈,以相征讨。后帝不臧,迁阏伯于商丘,主辰。商人是因,故辰为商星。迁实沈于大夏,主参,唐人是因,以服事夏商,其季世曰唐叔虞。当武王邑姜方震大叔,梦帝谓已:“余命而子曰虞,将与之唐,属诸参,而蕃育其子孙。”及生,有文在其手曰虞,遂以命之。及成王灭唐,而封大叔焉,故参为晋星。

高辛氏的两个儿子阏伯和实沈兄弟相争,高辛氏命他们分居两地,阏伯居于商丘,是为商人的祖先,实沈居于大夏,是为唐人的祖先。周公东征,灭了唐国,将唐国作为叔虞的封地,叔虞是晋国的祖先。

《左传》定公四年(前506)载卫国大夫祝佗之言,追述周成王时周公封建伯禽、康叔、唐叔的掌故,其述晋祖叔虞受封情况云:

分唐叔以大路、密须之鼓、阙巩、沽洗,怀姓九宗,职官五正。命以唐诰而封于夏虚,启以夏政,疆以戎索。

因为叔虞封于唐国故地,故称之为唐叔,祝佗谓唐叔“封于夏墟”,可见,周成王所灭的唐国原为夏人故墟之所在。

《孟子》说禹居于阳城,而《左传》以唐国为夏墟,“唐”“阳”字通,夏为禹的后裔,然则禹居于阳城与唐为夏墟,两说虽异,实殊途同归,禹居于阳城的传说,当即缘于唐为夏墟的历史记忆。

《左传》说叔虞封于唐,唐为夏墟,而晋国居河东(今山西省),世人皆知,故前人均以晋国所在的河东为唐和夏墟所在。《史记·晋世家》云:“武王崩,成王立,唐有乱,周公诛灭唐……于是遂封叔虞于唐。唐在河、汾之东,方百里,故曰唐叔虞。”《货殖列传》亦云:“昔唐人都河东。”《汉书·地理志》所记太原郡晋阳县,班固自注云:“故《诗》唐国,周成王灭唐,封弟叔虞。”以《诗经·唐风》为晋地歌诗。郑玄《诗谱·唐谱》亦云:“唐者,帝尧旧都之地,今曰太原晋阳。是尧始居此,后乃迁河东平阳。成王封母弟叔虞于尧之故墟,曰唐侯。南有晋水,至子燮改为晋侯。”诸如此类的说法,皆缘《左传》叔虞封唐之说而发。因为有这些记载在前,故直到今天,河东为唐国故地和夏墟所在,早已成为定论,鲜有质疑者。其实前人皆忽视了一个重要史实,即河东晋地并非叔虞初封之地,叔虞所封之唐,不在河东,而在鲁西。

如果唐确在河东,那么唐作为晋人始封之地,必为晋人宗庙所在,纵使晋人后来迁都他方,唐作为晋人宗祀所在,必有故墟存在,晋人当对之必定是念念不忘、奉祀不辍,而不至于令其荡然无存、湮灭无闻。然而,以《春秋》《左传》记晋事之详、载地名之繁,却通篇不见河东有名“唐”之地。《春秋》和《左传》所载“唐”地,凡有四处。其一在成周,《左传》昭公二十三年(前519),“尹辛败刘师于唐”,杜注:“唐,周地。”此唐在洛阳周王城附近。其二在楚地,《左传》定公五年(前505)秋七月,楚人子期、子蒲灭唐,宣公十二年(前597)传:“楚子使唐狡与蔡鸠居告唐惠侯”,杜注:“唐,属楚之小国,义阳安昌县东南有上唐乡。”在今湖北随州市西北唐县镇。其三在鲁西,《春秋》隐公二年(前721):“公及戎盟于唐。”杜注:“高平方与县北有武唐亭。”在今山东鱼台县。《春秋》桓公二年(前710):“公及戎盟于唐。冬,公至自唐。”亦即此唐。其四在齐,即上文提到的高唐,《春秋》昭公十二年(前530)春称之为“阳”,《左传》谓之“唐”。四处名“唐”之地,无一在晋,这意味着叔虞所封之唐,当在河东之外寻求。

春秋时期这四处名“唐”之地,周王城附近的唐和楚地的唐,显然不会是叔虞所封的唐。周初分封,齐国之境“东至于海,西至于河,南至于穆陵,北至于无棣”,则黄河以东,皆属齐封,高唐的阳国直到昭公十二年(前530)才被齐国所灭,高唐显然亦非叔虞之封所在。那么,叔虞所封的唐,很可能是在今鱼台县的鲁西之唐。

河东地区不仅不见名“唐”之地,古书中所记夏代史事,也罕见与河东地区有关者,而大多是发生在东方河、济之间,古书所记与夏人有关的部族、方国,也大都是东方民族,王国维、顾颉刚、杨向奎、沈长云等学者有鉴于此,均对夏居河东的传统认识提出质疑。笔者在《三星在天:夏墟地理与传说考辨》一文中详细考证了唐国后裔唐杜氏及其支系晋国范氏的世系、迁徙的历史和参星崇拜传统,证明鲁西的唐才是成王所灭、叔虞所封的唐,也才是夏墟或传说中的“参虚”所在,唐国和夏墟不在河东,而在鲁西。《今本竹书纪年》有康王九年“唐迁于晋”的记载,西周初期铜器尧公簋铭文云“王命唐伯侯于晋”,证明唐国迁晋并改封号为晋,历史上确有其事,晋的初封不在河东。前人因不了解唐迁于晋的历史,故误以晋之所在即唐国故地,从而导致夏墟考古和夏史重建一直误入歧途而不知返。

禹为夏祖,夏为禹后,禹的都城自然也就是夏墟所在,《三星在天:夏墟地理与传说考辨》一文既然以在今鱼台县的唐为叔虞所封、夏墟所在,这里却又以高唐的阳城为传说中的禹的都城,岂不是自相矛盾?实际上,上古时期的民族、方国,都是小国寡民,故时常迁徙,不恒厥居,直到商代,还时常迁都。《史记·殷本纪》有“自契至汤八迁”之说,正因为商人屡迁,故留下了多处名为“亳”的地名,因有南亳、北亳、西亳之别。夏在商前,其国家规模当更小于殷商,迁都徙居当更是稀松平常之事。明乎此,则知高唐的阳城、鱼台的唐邑虽非一地,但不妨其均为夏人所曾徙居,正像商人徙居留下数处名“亳”之地,夏人徙居也留下了数处名“阳”或“唐”之地。实际上,据《左传》记载,春秋时齐鲁间除高唐的阳和鱼台的唐之外,还有两处名“阳”之地。其一曰“阳州”,《左传》襄公三十一年(前542):“齐子尾害闾丘婴,欲杀之,使帅师以伐阳州。”昭公二十五年(前517):“公孙于齐,次于阳州,齐侯唁公于野井。”定公八年(前502):“公侵齐,门于阳州。”所言均为同一阳州,《春秋》昭公二十五年(前517)杜注云:“阳州,齐鲁境上邑。”其地在今山东省东平县西北。其二曰“阳谷”,更是屡屡见于《春秋》《左传》,为临近鲁国的齐邑,齐侯经常在阳谷召集诸侯举行会盟,《国语·齐语》称齐桓公“大朝诸侯于阳谷”,《春秋》僖公三年(前657):“齐侯、宋公、江人、黄人会于阳谷。”春秋阳谷在今山东平阴县西南,与阳州相去甚今,与今阳谷县相去亦不远,今阳谷县即源于春秋阳谷。

仅由《春秋》《左传》所记,可知在泰山以西,北到高唐、南到鱼台约四百里范围之内,即有四处以“阳(唐)”为名之地,各地之间相去仅百里左右。地名与族名密不可分,地名随族而迁,分布在不同地方的相同地名往往反映了一个族群迁徙的足迹。上古时期土地空旷,到处都有无主之地,加之交通条件的限制,故若非发生重大变故,古人迁徙的距离往往不会太远,因此,在相邻地区出现的相同地名,很有可能都是某个特定的族群留下的印记。上古时期,洪灾是导致古人迁徙的重要原因,洪水毁坏城邑,淹没家园,人们只好离开故土,重建家园,商人之所以屡屡迁都,就是因其居于黄河下游常遭洪灾所致。高唐、阳州、阳谷、唐几个地方,地处泰山西麓今高唐、阳谷、鱼台一带,其地位于河、济下游,正是古代黄河洪灾危害最为严重的地区,洪灾事件史不绝书,这些地名当即阳国或唐国一族受洪水影响而历次徙居所留下的印记。正因为该族居于黄河下游,深受洪灾影响,因此形成关于洪水的集体记忆,这种记忆表达于故事、流传于口头,就是大禹治水的传说,而这个族群因崇拜治水英雄大禹,故自居为大禹之后,也就是所谓夏人。

该族既然屡屡以“阳”或“唐”名其国,“阳”或“唐”当是该族的自称,至于“夏”,则可能是同时代人或后代之人对该族的他称。正如商人以“亳”“商丘”命名都邑,表明“商”“亳”为商人的自称,尽管古书中常称商为“殷”,但商人从来没有自称为“殷”,“殷”只是周人灭商后对商人的称呼,所谓“殷墟”,则是后人对商人故墟的命名。明乎此理,则知所谓“夏墟”,显然也并非夏人都邑的固有之名,夏人只以“阳”或“唐”名其国,夏人亡国之后,后人才将其故地命名为“夏墟”。

三、夏鲧作城

那么,夏人以“阳”或“唐”自名其国,又有何意味和来历呢?上古时期的地名,原本多非专名,而往往是源于表示地理特征的名词。古人卜地而居,其生产生活与地理环境息息相关,积累了丰富的关于地形、地貌的知识,并因此形成了众多表示不同地形、地貌的名词。《尔雅》的《释地》《释丘》《释山》《释水》诸篇即记录了大量此类地理名词。如《释丘》云:“丘一成为敦丘,再成为陶丘,再成锐上为融丘,三成为崐崘丘。”《释山》云:“小山,岌。大山,峘。属者峄。独者蜀。”敦丘、陶丘、融丘、昆仑丘以及峘山、峄山、蜀山等皆为地形名词,后来都转变为指称特定地方的专名,即地名。“阳”“唐”作为地名或国名,最初很可能也是源于表示特定地形的地理名词,而其作为地理名词的含义,则蕴含了以之为国名的夏人对其所处地理环境的认知和记忆。

《说文》云:“阳,高明也。”《释名·释丘》云:“锐上曰融丘。融,明也;明,阳也……丘高曰阳丘,体高近阳也。”可见“阳”本义谓高而明朗,阳丘即高丘。《说文》云:“虚,大丘也。”丘、虚义通,故“阳虚”亦即“阳丘”,“阳虚”本义当指高丘。至于“唐”字,《说文》云:“塘,隄也。”又云:“隄,唐也。” “唐”与“隄”同义,“唐”即“塘”的本字,则“高唐”本义当即指为高堤环绕或建于高丘之山的城市。“唐”“阳”通,“阳”为高丘(虚),则所谓“高唐”亦即“阳虚”,“阳”为其本名,“高唐”当为后起之名,在“唐”前冠以“高”字以强调“阳”为高丘之义。阳国、高唐之得名,当源于其为居于高丘之上的城邑。

《禹贡》谓兖州“九河既道,雷夏既泽,灉、沮会同,桑土既蚕,是降丘宅土”,兖州地处黄河下游的九河之冲,地势低下,水患频发,百姓为避洪水,不得不筑丘而居,只有在九河既道、洪水退去之后,百姓方得以“降丘宅土”,从高丘下到平原。鲁西平原的众多古丘遗迹以及众多以堌堆、台等为名的地名和村名,就是先民们为避洪水筑丘而居的遗迹。从1950年代末开始,考古学者和文物部门对鲁西地区的堌堆遗址开展了长期的调查和发掘。据统计,截止2000年以前,在鲁西南地区已发现156处堌堆遗址,这些遗址均为平原上突兀而起的土丘,其中有大汶口文化遗存者8处,龙山文化80处,岳石文化24处,商代107处,西周21处。可见,鲁西堌堆遗址开始于大汶口文化,鼎盛于龙山文化至商代,周代开始衰落,春秋、战国时期逐渐废弃,从大汶口至商周之际的漫长岁月里,这些土丘上一直就是人类聚落所在。这意味着在龙山至商周之际这段时期,鲁西平原肯定洪水频发,当地居民不得不筑丘而居以避洪水,进入西周以后,洪水灾害开始减少,洪水退去,民众方“降丘宅土”,从高丘下到平地居住。可见,堌堆考古所反映的鲁西洪水的地域和年代足以与《禹贡》记述的兖州洪水和大禹治水传说的地域和年代相呼应。“高唐”“阳城”等地名之得名,当与居住于河、济之间的兖州先民为避洪水筑丘而居的习俗有关。

传说造城技术为禹的父亲鲧所发明。《吕氏春秋·君守》云:“夏鲧作城。”《世本·作篇》亦云:“(鲧)作城郭。”(《礼记·祭法》正义引)《淮南子·原道训》云:“昔者夏鲧作三仞之城,诸侯背之,海外有狡心。”可见,在古人的观念中,鲧是城市建设的祖师爷。古书所谓“城”,指城郭,即围绕都邑的城墙。在神话中,鲧的主要事迹是与禹前赴后继治理洪水,古人把造城之功归于鲧,耐人寻味,这自然是因为古代城郭的主要作用即为防洪,古人筑城而居,正与其筑丘而处一样,均为洪水所迫。《海内经》云:“鲧窃帝之息壤以堙洪水。”《尚书·洪范》云:“鲧堙洪水。”《国语·鲁语》云:“鲧鄣洪水而殛死。”鲧筑城与鲧堙洪水,实为一事之两面。筑城即为堙洪水,堙洪水则必筑城,城郭亦即堤防,鲧是堤防的发明者,因此也自然成为城郭的祖师爷,鲧可视为后世城隍神的前身。《管子·轻重戊》云:“夏人之王,外凿二十

,韘十七湛,疏三江,凿五湖,道四泾之水,以商九州之高,以治九薮,民乃知城郭门闾室屋之筑,而天下化之。”即将疏浚洪水与城郭的发明一并归功于夏人。

古书中提到鲧堙洪水,往往将他与禹治水对立起来,谓鲧以堙塞之术治水,不懂疏导之理,益发加深了洪灾之祸,故受到舜的惩罚,而禹吸取鲧的教训,易其父的堙塞之术为疏导之法,治水大业方告厥成功。实际上,在最早的神话传说中,鲧、禹父子的治水办法并无二致,用的都是堙填的办法,《山海经·海内经》云:“禹、鲧是始布土,均定九州。”布土就是在洪水中填土筑造高丘。《海内经》又云:“洪水滔天。鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹。帝乃命禹卒布土以定九州。”鲧被上帝治罪,不是因为他不懂疏导之理,一味布土堙塞洪水,而是因为他未经允许盗窃了上帝的宝物息壤。鲧、禹布土定九州,《说文》云:“水中可居曰州,周绕其旁,从重川。昔尧遭洪水,民居水中高土,或曰九州。”州的本义即谓水中的高地,“州”的甲骨文即象流水环绕土丘之形,九州其实就是九座水中的土丘,“禹鲧是始布土均定九州”,本义不过是说鲧、禹在滔天的洪水中造出九座高丘,让百姓居于其上以避洪水。《山海经》对禹造九州的业绩有富于神话色彩的写照,《大荒北经》云:“共工臣名曰相繇,九首蛇身,自环,食于九土。其所歍所尼,即为源泽,不辛乃苦,百兽莫能处。禹湮洪水,杀相繇,其血腥臭,不可生谷,其地多水,不可居也。禹湮之,三仞三沮,乃以为池,群帝因是以为台。在昆仑之北。”《海外北经》云:“共工之臣曰相柳氏,九首,以食于九山。相柳之所抵,厥为泽溪。禹杀相柳,其血腥,不可以树五谷种。禹厥之,三仞三沮,乃以为众帝之台。在昆仑之北,柔利之东。”相繇或相柳是一条人面蛇身的九头巨蛇,它以土地为食物,大禹造的九州之土皆被它吞噬,凡其盘踞、蹂躏之地,皆变成薮泽。相繇显然就是洪水的象征,禹杀相繇,就是治理洪水,他治理洪水的办法,无非是在渊泽中掘土筑造丘台,经过再三努力,方始大功告成,禹筑造了九座高台,这九座高台也就是九州。可见,鲧、禹父子前赴后继,从事的是同一种事业,即在洪水之中建造土丘以避洪水之害,《楚辞·天问》云:“伯禹愎鲧,夫何以变化?纂就前绪,遂成考功。何续初继业,而厥谋不同?洪泉极深,何以窴之?地方九则,何以坟之?”可能就是据《山海经》关于鲧、禹相继布土定九州的记载而发,“纂就前绪,遂成考公”,说明《天问》的作者很清楚禹和鲧的所作所为并无不同,治水之法一脉相承。

“唐”“阳”本义相通,皆谓筑丘而居,鲧和禹所为相同,都是筑丘避水,然则所谓“鲧作城”之说与“禹居阳城”之说,实为一事之异传,字面虽异,其义无别,均取义于古人为避洪水筑台而居的传统。

值得注意的是,《山海经》所记载的禹杀相柳、筑台避水的神话,正是发生于高唐、阳城所在的黄河下游地区。禹杀相柳的神话,见于《大荒北经》和《海外北经》。《大荒经》和《海外经》两者都是“看图说话”,其文本是对一幅地图中画面内容的记述和解说,两者内容高度重合,说明这两幅地图所反映的地理景观和地域范围也差不多。笔者在《四海之内:大荒经地域考》一文中说明,《大荒经》版图所反映的地域范围实与山东版图相表里。《大荒经》四面环海,反映的正是上古时期山东地区的地理状况,山东半岛北、东、南三方都有海,即《大荒经》版图中的北海、东海、南海,山东西方虽无海,但山东西部地处黄河下游洪水泛滥之区,自古就有分布着众多湖泊沼泽,其中最著名的为大野泽,《大荒经》版图中的西海即鲁西的大野泽。《大荒北经》记载了“河、济所入”的北海、姜姓的“北齐之国”、“釐姓”的大人之国,“河、济所入”指鲁北博兴附近的黄河、济水(今小清河)入海口,姜姓的“北齐之国”当然就是临淄的齐国,而“釐姓”亦即莱姓,莱姓的大人之国指胶东半岛北部身材高大的莱夷。诸如此类的记载,均足以表明《大荒北经》所记为山东北部、渤海之滨的地理。禹杀相繇的场景见于《大荒北经》,在“河、济所入”以西,意味着这个神话的发生地即在鲁西北的黄河下游,而相繇“所歍所尼,即为源泽,不辛乃苦,百兽莫能处。禹湮洪水,杀相繇,其血腥臭,不可生谷,其地多水,不可居也”云云,反映的实为鲁西北黄河三角洲地带洪水泛滥、薮泽广布的地理状况。

西周实行封建制,封建同姓亲戚以蕃屏周王朝,而《大荒经》记载了众多的方国族姓,这些族姓大都不见于周代,《大荒经》反映的这种族姓众多、方国林立的情况只能见于西周之前,意味着《大荒经》古图当出自商人之手,反映的是商代的地理、历史状况。《大荒经》记载的四方风和四方神,已出现于殷墟卜辞之中,更足以表明《大荒经》版图保存了商代的文化记忆。《大荒经》所载鲧、禹布土定九州、禹杀相柳湮洪水的故事,也当是商人的神话。这说明,早在商代,在鲁西北黄河下游三角洲地区,就已经出现了鲧、禹布土治水的传说,而这个传说所反映的不过是鲁西北地区的先民们为了逃避洪水灾害而筑丘以居的传统。

1990年代,考古学者在鲁西北地区发掘了十多处龙山时期的城邑遗址,其分布大致环绕泰山西北麓,西南至大野泽畔的梁山、郓城县,西北至高唐、禹城县,东北至济阳、章丘,大致相当于《禹贡》所谓“济、河惟兖州”。张学海先生根据这些古城遗址的分布,将它们划分为阳谷-梁山聚落群、茌平-东阿聚落群、禹城-济阳聚落群三组,每个聚落群都包括一个中心大型城址和多个中、小型城址。这些古城大都建造于高出地面的天然形成或人工堆积的台城之上,四周则环绕夯土城墙,如其中规模最大的阳谷县景阳冈古城,即建于景阳冈之上,四面环绕城墙,长约1150米,宽300—400米,总面积约35万平方米,城内还发现大、小台基遗址两座,大台基面积9万多平方米,小台基面积1万平方米以上,两座台基是利用原自然土丘对其顶部及周边修凿而成,原本当系宫殿建筑或宗教建筑之所在。这些龙山古城址均距今黄河甚近,在古代亦当去黄河不远,当时必多水患,因此,古城大都建于高出地面数米的土丘上,四周环绕夯土城墙,其防洪功能一目了然。鲁西北地区这些龙山古城址的发现,说明在相当于传说中夏朝时期的龙山时期,这一带的文明已经高度发达,社会已经出现明显的分化,已形成了具有相当规模的原始城市,以这些城市为中心,可能已出现由多个城邑部落联合而成的方国,夏的传说可能就是这一文化的反映。

这些在泰山以西、河济之间发现的龙山时期古城,大都位于古黄河河道沿线,建于天然或人工堆积的土丘之上,正为传说中鲧、禹筑丘以堙洪水的造城技术之见证,为此地可能为夏墟所在提供了有力的证据。鲁西北地区这十多处龙山文化古城中最大的一座景阳冈遗址,尤其值得注意。景阳冈位于阳谷县,如上所述,“阳谷”的地名在春秋时期就已经出现,它和“阳国”“阳州”“唐”“高唐”等一系列与“阳”或“唐”有关的地名,可能就是上古时期夏人曾经居住的地方。景阳冈因为是《水浒传》中梁山好汉武松打虎故事的发生地而闻名于世,殊不知,景阳冈有着较之武松打虎更为久远和辉煌的历史,它可能曾是夏人建都之地,位于阳谷景阳冈之上的那座龙山时期古城,可能就是考古学者踏破铁鞋无觅处的夏墟之一。

「考古词条」铁器时代 · 武氏石祠

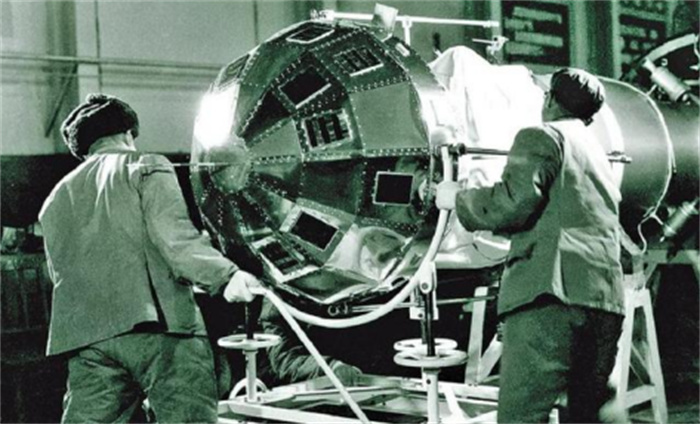

东汉晚期武氏家族墓地的3座地面石结构祠堂。位于山东省嘉祥县武宅山村西北。习惯上分别称之为“武梁祠”、武氏“前石室"和武氏“左石室"。原祠宋以后倾圮,祠石现与武氏阙一起保存在原地,是中国最重要的一批汉代祠堂画像石资料。1961年国务院公布为全国重点文物保护单位。我要新鲜事2023-05-26 18:55:420001山东一座三千年墓陵,发掘九个字,考古专家:姜子牙真实身份揭露

姜子牙的真实身份在2003年被山东淄博的陈庄村古墓发掘出现后得到确认。据说姜子牙是辅佐周武王建立周朝的重要人物,被周武王尊称为“师尚父”。而在《封神榜》中,姜子牙不仅手握打神鞭,还掌握了封神榜,在人们印象中是一位地位很高的人物。但专家们一直没有确定姜子牙是否真实存在,直到2003年的古墓出现,才真正解开了这个谜题。我要新鲜事2023-04-16 19:44:360000王子今:汉代“天马”追求与草原战争的交通动力

对“马”的空前重视,是汉代社会历史的重要现象。“苑马”经营与民间养马活动的兴起,都是值得重视的文化表现。“马政”因执政集团所主持,主要服务于战争,同时又涉及政治史、经济史、交通史和民族关系史。当然,马的繁育和利用,也是体现人与自然生态之关系的重要社会现象。我要新鲜事2023-05-29 03:55:460000内蒙古发现的公主墓 居然把专家吓跑(公主墓穴)

公主墓出现很多水银把专家都吓跑。很多古墓都是在施工时被发现的,从21世纪初人们在采矿时意外发现的,于是他们就立刻将此事给了有关部门,接到消息后呢,考古学家就迅速赶往了事发现场,进行抢救性的发掘和文物保护工作。皇室墓穴我要新鲜事2023-05-22 21:26:230001盗墓者把填平的盗坑重新挖开,盗出刘邦陪葬墓文物107件

刘邦陪葬墓滤坑事件本文作者倪方六中国盗墓圈有滤坑的现象。所谓“滤坑”,就是挖掘已被别人盗过的墓。丧葬中有重新起出骸骨择地再葬的“二次葬”风俗,滤坑就是“二次盗”。古往今来,十墓九空,都被盗过,可以说现代盗墓都是滤坑。滤坑并不代表收获小,如果古墓是早期被盗,好多随葬品在当时不值钱,盗墓者是不要的,往往会扔掉,比如铜钱、陪葬俑什么的,但放在今天就是文物,值钱的。我要新鲜事2023-05-26 22:40:510000