荐书:王坤鹏:《越在外服:殷商西周时期的邦伯研究》

結語

邦的产生是早期中国文明形成与发展的关键环节。中国文明形成之初期即考古学上所说的新石器时代后段,社会在此数千年间由以血缘关系为基础的“族”发展为实施等级政治统治的“邦”,由散落各处的零星村落初步聚合为若干以核心都邑统属乡村聚落的政治体;继之在夏、商、周三代时期,由各地万邦林立的状况发展出中心邦之下服属其他各式族邦的模式,形成一种复合形式的国家政体;终则经历春秋战国时期列邦之间竞争与纵横捭阖,由此复合形式的政体转变为中央集权式的郡县制国家。在这一发展历程中,政治结构从无到有,国家规模由小至大,文明机制亦由简单日趋复杂。阶级政治统治的产生与完善是文明形成的核心标志之一,古代文献所记载的“邦”正是中国早期社会最早产生的一类政治统治体。

商周社会与政治的发展建立在邦的复合与重组的基础之上。由其大者而观之,夏、商与西周三代国家的形成都经历了一个由伯而王的过程。三代国家俱是由偏居一隅的小邦成长为中心大邦,通过服属其他次级族邦从而得以成为《诗经·大雅·皇矣》篇中所说的“万邦之方,下民之王”。由其小者而观之,建立王权统治的三代国家,在其外部疆域持续拓展的同时,其内部统治结构也在不断地调整。视乎王族所在中心族邦势力的盈缩,异族邦伯群体的进入或逸出仍是当时经常发生之事。

上述这种情况尤以殷商时期最为典型。目前已发现的殷商甲骨刻辞中记载着50余位邦伯,基本上是与商王族异族的地方族邦。其中存在着部分邦伯与商人敌对的情况,显然尚未完全进入殷商王朝的政治统治体制之内。不过伴随着殷商王朝的武力征服或威慑,多数邦伯逐渐臣服于殷商,为商王贡献人员与财物,朝觐商王并听从商王的征召,甚至作为一类武装力量参与商王朝的军事行动。据卜辞所记,商王甚或利用其掌握的宗教神权为某些臣服邦伯举行占卜或祷告一类的礼仪活动,实际上反映的是商人与臣服邦伯在精神层面建立联系的一种尝试,由此强化臣服邦伯与商王朝之间的关系,只是囿于上古时期“神不歆非类”一类的习俗,其效果可能并不十分理想。

由相关记载来看,经过数百年的征战与融合,至殷商末年时,除了少数位置偏远、势力较强的“方伯”之外,异族邦伯群体已基本上纳入了商王朝的政治统治体制之内,与侯、甸(田)、男、卫等政治群体相似,成为隶属于殷商外服的一类地方政治组织。有的异族邦伯甚或转变为商王统辖下的“亚”“臣”“师”及“射”等不同类别的职官,成为商王朝政治统治所依赖的重要力量。虽然如此,并非所有的邦伯势力都能被商王朝吸收并成功整合。部分远离商中心王畿区的邦伯势力得以发展,终成殷商的大患。殷商晚期,商王率领侯、田与邦伯等多种军事势力与东方的“夷方伯”争战多年,消耗了大量的国力,最终却亡于西方的“周方伯”之手。于周邦而言,则实现了由伯而王的跃升,中心与鄙野的格局得以再次重组。

西周时期的邦伯在性质上与殷商时期并无多大区别,同样是指占据一定封地与人口的族邦势力。只是可能由于周人以“伯”而成为“王”,在西周王朝建立之后,“伯”在王畿内外成为一种用以指称族邦势力的更加普遍的称谓。称伯者不仅包括与周人异姓的族邦,由姬姓周人分衍出来的族邦亦多称为伯。总的来看,一般族邦首领,若非受王命而成为公、侯者,则均可称伯。即使如此,伯称谓也并非仅是家族血缘性质的排行,而是具有明显的政治性内涵。伯作为族邦的首领,亦代表着一类政治组织,与周王、王的配偶、王室公卿、诸侯以及其他邦伯势力之间存在着广泛的政治与社会交往。“伯”的组织虽然包含了血缘的成分,但其政治、军事组织的特征亦不容忽视。到了西周时期,以伯为称的族邦,其规模或大或小,均已具有比较复杂的内部政治结构,因此仅仅以血缘性质的家族之长视之是不恰当的,也难以深入揭示其在西周政治、军事活动中所发挥的重要作用。

与殷商时期相似,对异族邦伯加以征服、招徕、管控与利用也是西周王朝实行统治的一项重要事务。西周时期的异族邦伯大多为夏商旧邦,随着商周易代,大部分异族邦伯或主动臣服或遭到周人的征服,以不同身份融入西周政治体制之中。部分异族邦伯与周人有着较深的渊源,或在克商之前已臣服于周邦,并助周征伐,在伐商过程中立下汗马功劳,或在周王朝建立前后进入周王畿内部表示臣服,以专业技能受到周王的任用。其中部分异族邦伯在周王朝担任文职,成为史类职官,也有的担任“师”一类的武职,其族邦武士成为周王直接统辖的武装力量。更多的被征服的邦伯势力则成为周王的王臣仆庸,从事农业生产或其他劳役等。

伯与侯的关系亦是有关西周政体的一个重要课题。不少文献、田野考古资料以及青铜器铭文等显示,伯与侯在王畿之外常有共处一域的现象。例如在渭水流域西部、泾水上游地区、晋南、燕 冀、淮水流域、江汉流域等地设置有侯的地区,往往多伴出“伯作”类的铜器,反映了西周时期侯、伯密迩分布的情况,西周时期的侯与伯存在着不算太严格的对应关系。某种程度上可以说,西周王朝册封侯的一个目的正是镇抚与管理其封域之内的土著邦伯。这一策略在《诗经·大雅·韩奕》中有所展示,诗中形象地称之为“因以其伯”,即在边域地带设置侯来因袭并治理处于其封域之内的异族邦伯群体。据诗篇所述,其治理内容包括为邦伯提供防卫、向邦伯征收赋役与土产等具体事项。拙著中所揭示的侯对伯的因治关系,有别于经学上关于五等爵制连篇累牍的形式推演,为研究西周时期的贵族等级体制提供了一定的历史依据。

从积极的一面来看,在西周王朝的军事行动以及边域经营活动中,邦伯群体经常作为一支生力军参与其中。西周王朝的“南土”与“西土”范围内均分布着一定数量的邦伯势力,例如处于南土的息、邓、吴、吕、申等以及处于西土的

、秦、泾、

等邦伯势力,在防御与征伐王国外围的淮夷、西戎等敌对势力方面,均起到了重要作用。西周王朝基本的御戎机制就是以王师为主导,地方上的侯、伯势力加以配合,共同应对敌人。这种机制是西周王朝稳定发展的重要保障。西周末年,随着王师实力不济以及地方侯、伯势力的坐大,以王师为主导的御戎机制遭到破坏,西周王朝也就很快走向了灭亡。

西周时期的王畿内外均分布着众多邦伯。分封制虽然是王朝的政策重点,但公、侯之封终究是有数的,族邦之中绝大多数仍是以“伯”为称的中等族邦势力。部分邦伯可能受到王命而成为公或侯,但多数邦伯终其一世仍未有这样的机遇。邦伯群体的地位虽不及公、侯,但其多为地方土著族群,且数量较多,遍布王畿内外,实际上成为西周王朝统治地方的中坚力量,在当时的政治统治及军事活动中均发挥着重要作用。正是由于邦伯在周代政治与军事活动中所发挥的作用,在春秋战国时期的学者所构拟的五等爵制中,“伯”被排在了公、侯之后,成为了一级爵称。五等爵制的构拟实际上有着殷周时期邦伯的历史实际作为其基础。

战国时期的大思想家荀子曾经思索人类社会的发展水平何以能够远超其他动物群体。荀子认为其中的关键因素在于“人能群”,即人类社会能将众多的人聚合起来,从而产生最大的效益。至于如何做到“群”,荀子认为其要义却在于“分”,即按照一定的规则将各色人等加以分门别类,在群体中形成上下等级与秩序。“群”与“分”看似是矛盾的两极,却互为彼此得以实现的前提。统观数千年的历史发展,古代政治统治的核心要义似乎正是荀子所提示的分级基础之上的人群统合,只是这种分级与统合在早期政治实践中主要是以族邦为基础而得以实现的。上古时期的中国,社会与政治融合发展的基础组织并非个人,而是大大小小的族邦。邦伯作为早期中国文明中最早产生的一类政治体,在殷商、西周政体中不断地发生融入、打散、重组或变异的过程。不同族邦之间的碰撞与交流,不同文化之间的吸收与涵化持续推动着早期中国走向成熟。终结两周王朝而建立中央集权制统一大帝国的秦,究其初始,实亦是僻处于渭水流域西部一隅的一支邦伯势力,由此可见邦伯在早期中国文明发展中所起到的基础作用。

(摘自本书402—406页)

观影:从仰韶百年到考古百年

#博物馆故事#前几天看了凤凰卫视拍的关于二里头的片子,参考:观影:百年考古发现最早的中国——二里头遗址今儿抽空把之前的关于仰韶百年的两集给看了。正如片中王巍老师所讲,关于中国考古学的开端其实多年来是有争议的,应该有三种说法。第一种便是认为1921年瑞典人安特生在河南渑池仰韶村的发掘标志着科学的考古学研究方法在中国诞生。我要新鲜事2023-05-31 21:24:390000尼奥布拉拉龙:中国大型甲龙类(长5米/缺乏尾锤)

尼奥布拉拉龙是一种甲龙类下的结节龙科恐龙,诞生于9000万年前到8600万年前的白垩纪末期,属于大型恐龙的一种,体长普遍可达5.5米,最大的特点就是它的尾巴没有尾锤,第一批化石出土于美国的堪萨斯州。尼奥布拉拉龙的体型我要新鲜事2023-05-10 05:13:040001追溯三星堆文明的起源

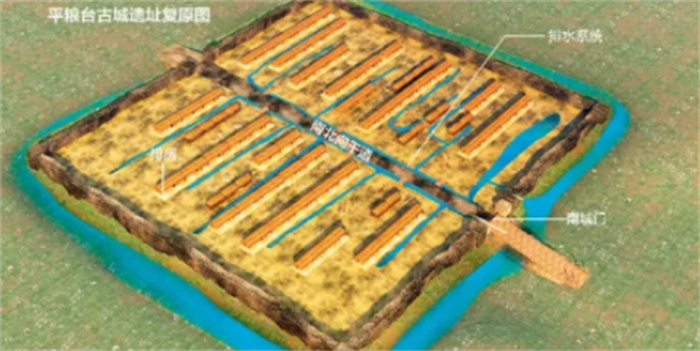

距今三四千年前,在今广汉三星堆遗址一期文化(宝墩文化)的废墟上,高高耸立起坚固而厚实的城墙,城墙外掘有深深的壕沟。南城墙内的两个祭祀坑内,埋藏着数以千计、举世罕见的大型青铜制品、黄金制品、玉石制品、象牙和海贝。我要新鲜事2023-05-26 02:10:570000河南发现3米高10米宽古城墙 距今4300多年 或曾是伏羲之都

我要新鲜事2023-09-24 20:29:130000盐都龙:四川小型杂食性恐龙(长1.5米/距今1.63亿年前)

在恐龙世界中,除了食肉恐龙、食草恐龙外,还有一种恐龙,它们就是杂食性恐龙,即吃肉也吃植物的恐龙,比如今天要介绍的盐都龙,一起去认识看看。盐都龙基本资料盐都龙是一种中国的小型杂食性恐龙,它体长1.5米,与神州龙、始盗龙不多大,体型在已知774种恐龙中赞排第606位,生活在距今1.75亿年-1.63亿年前的中侏罗世。盐都龙化石我要新鲜事2023-05-09 03:15:190000