郭静超:徐旭生,重修上古史,发现二里头

徐旭生,重修上古史,发现二里头

一位历史学家兼考古学家留下的遗产

“在考古学上,徐旭生一个人开创了两个领域的研究,即周秦与夏的起源研究。是他发现了二里头,才让夏文化研究有了如今的局面。在上古史的研究领域,后人难以超越他。他的代表作《中国古史的传说时代》虽然问世已近一个世纪,但至今仍未过时……”——中国社会科学院考古研究所所长 陈星灿

徐旭生(1888.12.10-1976.1.4)(图片来源:许宏、袁靖主编,《二里头考古六十年》,中国社会科学出版社,2019年)

一次不一样的中外联合科考

1927年5月,一支由27名中外团员组成的“中瑞西北科学考察团”,从北平的西直门车站出发前往内蒙古。

他们到达包头后,买了300多匹骆驼,又雇用听差、厨师、采集人、牵骆驼人后正式出发,成为“从来科学考察所未曾有之大队”,开始了对内蒙古、甘肃、宁夏、新疆、青海等地区的多学科考察。

西北科学考察团在北平西直门车站出发时的合影,其中有徐旭生、斯文·赫定、李宪之、袁复礼、黄文弼、詹蕃勋、刘衍淮、马叶谦、崔鹤峰等。(图片来源:徐旭生,《徐旭生西游日记》,宁夏人民出版社,2010年)

中方团长为时任北京大学教务长的徐旭生先生(1888-1976年),外方团长是瑞典地理学家斯文·赫定博士(Sven Hedin,1865-1952年)。这次的科考活动是斯文·赫定受德国汉莎航空公司委托而进行的。该公司意欲开辟经中亚通往中国的航线,于是请赫定博士做航空气象探险。他带来了一支由瑞典人、德国人及丹麦人组成的科考队,在与中国学术团体协会多次协商后,最后达成协议:共同组织西北科学考察团,并且负责此次考察的经费。

考察途中(右一为徐旭生先生),图片来源:李旻教授提供

考察途中(右一为徐旭生先生),图片来源:李旻教授提供

徐旭生作为中方团长,以日记的形式详细记录了考察团前20个月的工作。这期间,他们经历了很多困难。有的来自恶劣天气、环境等自然条件,有的来自意想不到的人为因素,亦有时局动荡和紧张所造成的阻碍。

“我们在额济纳河时,预备不到四十日可到哈密,所以只带四十五日的粮,归结走了六十二天!并且走了四十八天不见人烟的地方!冒大风雪仍须前行!几乎可以说已经陷到‘粮尽援绝’的窘境!幸只损失骆驼:至于人虽忍饥,却并未损失一个,不可谓非不幸中之大幸。” 徐旭生这样记录道。

在内蒙的沙漠之中,亦有牵骆驼的人迷失到绝望:一个骆驼丢失了,大家都出去找,很快便找到了,但一个牵骆驼的汉人却一直没回来。早上,大家四处找人,到午餐时还没找到,都很着急。后来,一个团员加一个蒙古人按着足迹寻找,走了一二十里,终于找到了他。“这个人转了一夜,呼号无应,哭泣不灵,找着时,已伏地待毙了。”

上世纪20年代,军阀割据。从内地来的人,到了新疆,也会遭到当地军阀的怀疑。徐旭生曾回忆说:道路传言中外合组一个兵团,带各种最新的利器往新疆打。因为徐先生有“团长”之名,新疆军界还以为他是军界的团长。于是,主政新疆多年的杨增新将军怀疑这个考察团是冯玉祥将军派遣来破坏秩序的,就调兵遣将,施以重重阻碍。直到1928年1月,全团到达哈密时,当“他们看见来者不过是些风尘憔悴的书呆子”时,疑惑才减少,之后杨将军还给予了他们工作上的便利。

考察团在新疆与杨增新合影(图片来源:李旻教授提供)

考察团在新疆与杨增新合影(图片来源:李旻教授提供)

类似的困难与麻烦还有很多,但徐旭生一直乐观面对。面对荒无人烟的茫茫大漠,他曾感慨:“此种情境,虽不见得想常经历,然至少一生,万不可不身历一次;真实地咀嚼苦味,也自有特别的一种情趣也。”

这种乐观,也来自他对于如何做学问的一种坚定态度:“从前多少年的人,想求得知识,却专在斗室故纸堆中绕弯子,那怎么能行得了!”“自然界中何处不是学问?但非苦钻故纸之人所能知耳!”去自然界中求学问,后来成了徐旭生选择人生道路的方向标。

这次西北科学考察到1935年结束,持续了长达8年,收获颇丰,意义重大。“在考古方面,考察团发现了数十处史前文化遗存地点,采集文化遗物数以千计,其中包括大量的细石器、打制石器、磨制石器以及陶片等物,”发现了一万多枚居延汉简(亦有人称之为额济纳汉简)。另外,该考察在地质学、地理学、气象学、民俗学和地方史等领域都有不俗成绩。这次考察结束后,徐旭生受鲁迅之邀出版了《徐旭生西游日记》一书。

与以往国外探险者将中国文物大量运出中国不同,此次考察团所得遗物大部分留在了中国。“在当时中国积贫积弱的情况下,这次考察树立了中外平等合作考察的典范。” 中国社会科学院考古研究所所长陈星灿总结说,“该考察也打破了以往外国人对中国学者的刻板印象——认为中国人只会坐安乐椅,没法做田野工作。”

陈星灿认为,这次考察已过去近百年,现在看来,它也为中国培养了一批人才。如地质学家袁复礼、丁道衡,考古学家黄文弼,中国地磁学奠基人陈宗器、气象学家李宪之等。他们不仅在这次考察中得到历练,一些人还通过外方的帮助去欧洲留学,之后在各领域成为中国的栋梁之才。

加利福尼亚大学洛杉矶分校的考古学家李旻教授说:“西北考察中的经历让徐旭生擅长组织和实施历时长、地域广、历史跨度大的考古项目。他所具备的不畏艰险的工作态度和强有力的组织能力,使他在七十多岁时仍能亲往传说中的夏墟主持开拓性的考古调查。”

徐旭生也给斯文·赫定留下了深刻印象。赫定给予他极高的评价:“他的造就到了他国内文明的最高点,普遍地通达他祖国的历史、文学和哲学,此外对于西洋生活和思想也不只是皮毛的认识。”

一个要改造社会的学者

徐旭生能得这样的评价,确是他丰富阅历的写照。徐旭生,名炳昶(音chǎng),字旭生,1888年12月10日出生于河南唐河县的一个书香门第。其父是前清秀才。徐旭生受到传统的国学教育,四岁识字,六岁始读四书五经和史学著作《通鉴纲目》。18岁时,徐旭生到北京豫学堂读书,又考入京师译学馆学习法语和近代科学。

25岁时,徐旭生公费留学法国,入巴黎大学学习哲学。他广泛接触西方哲学、史学、社会学、人类学等方面的知识和治学方法,受教于二十世纪社会学巨匠涂尔干(Émile Durkheim)等法国学者。1921年,33岁的徐旭生受聘为北京大学哲学系教授,讲授西方哲学史。其间,他还翻译了法国哲学家韦伯(Alfred Weber)的《欧洲哲学史》。李旻教授说:“在这本书的前言中,徐旭生特别强调译本中保留希腊、拉丁原文和引用书目对史学和哲学研究的重要性。从这里开始,徐旭生的学术生涯中,哲学与史学产生了无数交集。而这些交集令他的史学思考拥有了非凡的广度和深邃的思想性。”

1925年北京大学研究所国学门同人合影。前排左二为徐旭生。(左起:叶浩吾、沈尹默、马衡、林语堂、徐旭生、陈垣、钱稻孙、陈万里、容庚、李玄伯、袁复礼、朱家骅、沈兼士、常惠、张凤举、郑天挺、胡适。图片来源:李旻教授提供)

徐旭生不仅是一位融通中西思想的学者,更是一位胸怀“国家兴亡,匹夫有责”信念的社会活动家。他与留法好友李宗侗一起主办《猛进》杂志,与鲁迅在思想与文化领域并肩作战。陈星灿说:“徐旭生不是一个书斋式的学者,他是个实践者,是个积极参与社会的人。他关心时政,忧国忧民。他要改造社会。”

在1920年代,徐旭生曾发表抨击时政的政论文章,还积极参与反帝反军阀的游行与集会。1925年,为了保护游行的学生,徐旭生被段祺瑞政府的武装警察打掉了两颗门牙。还在第二年的“三一八”惨案中,同情支持学生。

1926年秋,徐旭生担任北京大学教务长。在1927年开始的西北科学考察中,徐旭生亲自参与考察20个月,1929年回北平,年底任北平大学女子师范学院院长。1931年,该校并入国立北平师范大学。在两校合并前后,徐旭生同时执掌这两所学校,担任校长。国立北平师范大学,即北京师范大学的前身。但不久后,因教育部拖欠经费的问题迟迟得不到解决,尽管对中国教育有深刻认知和长远规划,徐旭生对教育部彻底失望,愤而辞职。

1930年代的徐旭生先生(图片来源:李旻教授提供)

1930年代的徐旭生先生(图片来源:李旻教授提供)

1932年,徐旭生受留法归来的李石曾之邀担任北平研究院史学研究会(1937年改成研究所)编辑,后任研究员、考古组组长和所长。当时中国考古领域有两个重要系统,一个是徐旭生负责的北平研究院史学研究所考古组,另一个是以李济、梁思永等为代表的中央研究院历史语言研究所考古组。后者在上世纪二三十年代进行的安阳殷墟发掘,奠定了商代考古的基础,将商史变成信史。而徐旭生,却凭借其精深的史学功底和丰厚学养,以及“向自然界求学问”的敏锐眼光,从陕西的斗鸡台发掘开始,开启了周秦考古的大幕。

启动周秦考古

1934年,北平研究院与陕西省政府联合组成“陕西考古会”,对陕西进行考古调查和发掘工作,任命徐旭生为工作主任,主持发掘工作。之所以探索周秦时期的故都遗迹,徐旭生曾解释说:“汉唐时代较近,故籍存留较多,吾人对于当时的文化,尚有相当的认识。至于周秦初期的文化,则异常茫昧。”而且,古人所流传下来的周秦资料,虽然不都是虚构的,但也不全可靠,需要以地上地下的遗物和遗迹来证明。10再加上担心盗掘所引起的损失,因此“对于周秦民族初期文化的探讨,实属今日学术界中急切万不容再缓的一件工作。”

从1934年2月至1937年七七事变爆发为止,在四年多时间里,徐旭生大部分时间都在陕西进行考古调查。他与同仁们在条件艰苦的农村,“栉风沐雨,寝宿荒庙,饱受交通工具不足的困扰与蚊蚤、鸟粪等恶劣自然环境的侵扰,”完成了规模宏大的调查工作。

在陕西宝鸡的“古大散关”,右二为徐旭生(图片来源:苏恺之,《我的父亲苏秉琦:一个考古学家和他的时代》,三联书店,2015年)

后世对此次考古发掘的详细了解,极得益于徐旭生的一个习惯——记日记。徐旭生写了几十年的日记,其中包括他在主持斗鸡台发掘时的日志。在日志中,他既记录了每天的所见所闻、个人感受,还详细记录了考古工地发掘情况,如发掘进度、开探坑及扩坑情况、遗迹的发现与清理、地层堆积情况、工作方法等,还会总结发掘中的失误。

此次发掘,成绩卓著。徐旭生与同仁“艰难穿越关中地区渭河南北纵横数百里狭长地带,先后于陕西境内调查发现各类文物遗迹近千处,清理发掘古遗址、古墓葬数百处,获取各类文物数千件,同时对关中地区大量古遗址、古建筑以及散在各地的千余通重要碑石与铜、铁古钟和戏曲、民俗、方言等,分别通过调查、测量、绘图、记录、锤拓、摄影等手段实施资料收集与不同程度的相关保护及研究。相继整修维护了西安东岳庙、宝鸡东岳庙及大王村寺庙等多处古代建筑;颁布、下达了一系列有关文物保护的指令、函件。”

在陕西宝鸡的斗鸡台遗址进行的连续三次考古发掘,是徐旭生领导的规模最大的发掘项目。15他们发现了从新石器时代到汉唐时代的遗迹和遗物,其中包括周秦时代的墓葬、车马坑、鼎、戈、矛、铜甲、陶鬲等遗存。

“徐旭生此次在陕西主持的发掘工作,开启了研究周秦文化起源的先河。其发掘开始的时间虽然比殷墟晚,但他们一下子就找到了眉目。”陈星灿说,“虽然徐旭生先生不是科班考古出身,但他有西北科学考察的经验,又有深厚的史学功底。通过辨析古代文献,他认为陕西宝鸡一带就是周秦民族的起源地。在考古领域,他的嗅觉是极敏锐的。”

徐旭生的史学功底有多深?史学大家钱穆先生(1895-1990年)曾记录下一段往事。抗战时期,徐旭生和钱穆一同参加教育部召开的关于历史教学的讨论会。会后二人相遇,还讨论钱穆所著的《国史大纲》。之后的一周时间里,他们常一起讨论。一天,徐旭生忽然背诵了《读通鉴论》中的一段,首尾逾百字,朗朗上口。钱穆大惊“曰,此来,君未携一书,何从借阅,又背诵如滚瓜之烂熟乎?旭生笑曰,此乃我在出国留学前,幼年熟读,今追忆及之耳。”钱穆不禁感慨:“旭生年长于余,早年留学。至是,不禁大加佩服。曰,不意君于数十年前所读书,犹能随口背诵。今日一大学生,能翻阅及此等书,已是一大异事。则无怪吾辈两人,此番所讨论,已成为毕生难遇之奇缘矣。”

《读通鉴论》是明末清初大思想家王夫之(人称船山先生)的史学论著。此外,王夫之的《宋论》以及法国学者朗格诺瓦和瑟诺博司合著的《史业导言》(又译为《历史研究导论》),据徐旭生自己总结,是在历史方法与思想方面,对他影响最大的三本书。

李旻教授认为,经典史学、宋明理学、心学、明末清初的儒家民本思想以及留学法国受到的哲学、史学和社会学训练,共同构成了徐旭生主要的思想来源。

正因为在那个时代,徐旭生既能兼顾中西史学思想,又能连接中国传统与现代,才给了徐旭生一个更加重要的使命——重修中国上古史。

代表作《中国古史的传说时代》

抗战爆发后一年,徐旭生随南迁的北平研究院来到昆明,次年春,搬到昆明附近的黑龙潭定居,开始研究中国传说时代的古史。

关于这一浩大工程的起因,徐旭生曾解释说,在1920年代,我国史学界即受到西方科学的影响,意欲对古史材料进行重新估价。同时,疑古派创始人顾颉刚提出“层累的造成的中国古史”一说,推翻了“三皇五帝”在中国古史中的地位,引起了学界大讨论。尽管当时徐旭生对这些话题都感兴趣,也想参与讨论,但因为没有时间系统搜集资料,所以只能一直留意于心。1939年春,在昆明黑龙潭这个“远绝尘嚣”的环境里,徐旭生开始对“我国古史上的传说材料予以通盘的整理。”

在三年系统写作时间里,他搜集、整理了各朝代的大量史书和相关典籍。以他自己的话说,是“将古书上所载关于夏商两代及两代以前的材料完全摘录出来以资比较。”同时,他又极富创见地将这些茫茫史料按照可靠性、价值大小进行三个等级的划分。

经过这番全面的、系统的、科学的整理,徐旭生于1941年完成了《中国古史的传说时代》一书,并于1943年出版。在这本书中,徐旭生重新建构了盘庚迁殷以前的中国传说时代历史(或称为中国上古史)的基本架构。他将中国古代部族分为三大集团:华夏、东夷和苗蛮。并对这些集团的分布地域、所属人群进行详细阐述。“三大族不断接触,始而相斗,继而相安,血统与文化逐渐交互错杂,终于同化,形成一种融合而较高的民族文化——华夏文化。”

从左至右,分别是1943年版、1960年版、1985年版和2003年版的《中国古史的传说时代》 (图片来源:https://taiwanebook.ncl.edu.tw/zh-tw/book/NCL-9910007510/reader,https://book.douban.com/works/1022374)

不过,中国历史上,从来不是只有一个民族。尽管在大一统时代,以汉族历史为中心,但在中国历史之初,就是如此吗?民族一直是一元的,地域一直是一统的吗?徐旭生相信的是:“我国有记录历史开始时候,也同其他民族的历史相类,这就是说,它是复杂的、合成的,非单一的。”徐旭生由此建构了民族多元、文化多元的史前时代。

正是在这个基础上,徐旭生的学生和同事苏秉琦(1909-1997年)在三十多年后,提出了著名的区系类型说。该学说将中国新石器时代文化分成六大区系。而这一理论成为建构中国文明起源的重要学说。

“区系类型说最本质的特征,就是认为在中国史前时代,民族并非一元,地域并非一统,而是分成几个大的系统。”陈星灿分析说,“苏秉琦的这一学说显然是受到了徐旭生的影响。只不过,前者是从考古角度来说,后者则是从文献角度而言。”

因此,无论从历史或考古角度来说,《中国古史的传说时代》都具有非凡意义。李旻说:“这本书是现代中国学术史上首部系统地研究古史传说的重要著作。徐旭生把历史看成‘绵延’的、连续的,而非断裂的。这部著作给中国史前时代和历史时代之间安上了一个接口。”

陈星灿说:“徐旭生在传说时代古史的研究方面独树一帜,做出了开创性的贡献。正是在极为严格的史料辨析基础上,他对中国古史系统的重建,才能经得起时间的考验。时至今日,《中国古史的传说时代》仍然是中国上古史研究绕不开的经典之作。”

不仅如此,徐旭生深具国学功底,还特别重视史料的原始性和等次性,这些特点令他在这一领域的成就至今难以被超越。陈星灿说:“徐旭生能将周代到中古时期所有关于三皇五帝的书籍都拿出来,比较、整理,然后再决定哪些资料能用,哪些不能用。这样的功夫,现在没有几人做得了。怎么做都会显得捉襟见肘。”

发现二里头

1949年,徐旭生曾兼任北平研究院代副院长。1950年,北平研究院史学研究所并入新成立的中国科学院考古研究所,徐旭生成为该所研究员,与梁思永、夏鼐等史语所考古学家成为同事。在五十年代,他的一大愿望就是寻找夏墟。

1957年5月,中国科学院考古研究所同人合影。左起:苏秉琦、徐旭生、黄文弼、夏鼐、许道龄、陈梦家。(图片来源:《徐旭生文集》第一册,中华书局,2021年)

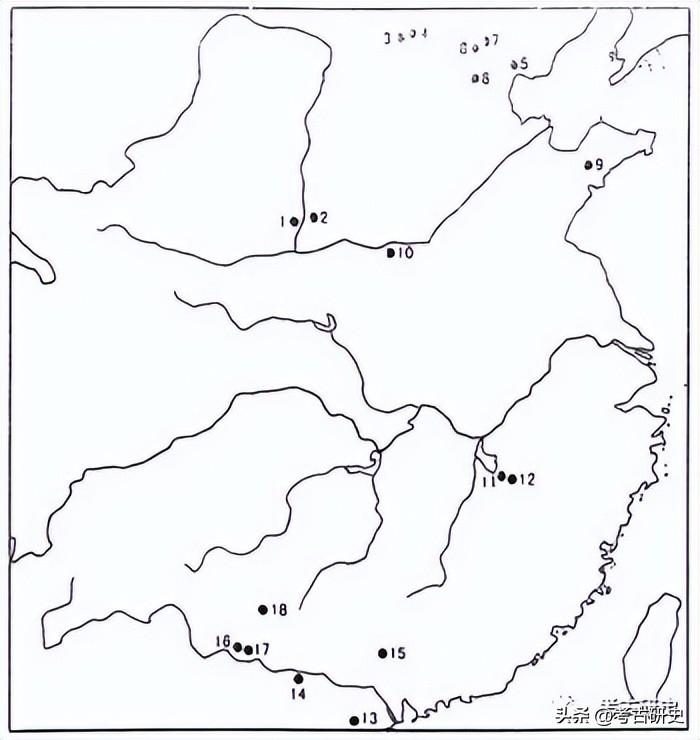

他从史料中甄选出不到三十条有关夏氏族或部落都邑的有价值信息,进行比较后,认为两个区域需特别注意:第一是河南中部洛阳盆地及附近,尤其是颖水谷(颍河)上游,登封、禹县(今禹州)地带;第二是山西省西南部。

1959年4月,徐旭生率队出发,按照文献史料中的记载,去河南的登封、禹县、巩县、偃师进行调查,发现了王城岗、石羊关、谷水河、阎寨和二里头等重要遗址。前两个遗址在登封,第三四者在禹县,而二里头就在洛阳盆地东部的偃师。

洛阳盆地及附近遗址的位置图。二里头遗址位于洛阳盆地的伊洛河之间。(图片来源:李旻教授提供)

关于二里头遗址的发现,徐旭生也记在了1959年5月16日的日记中。他写道:过了洛河南,逐渐看到陶片。到了二里头村南,有个未完成的水塘。之前县城命人挖水塘,因挖掘中看到很多陶片,于是下令禁止续挖,以保护遗址。而且,听村里人说,此遗址很大,南北约三里,东西则更宽。之后,天色已晚,又大雨将至,徐旭生等人在村里暂避。在回来的路上,徐旭生记录道:“过新寨后,路极难走。泥黏鞋,不能拔,遂脱鞋赤脚踏泥前行。本仅五六里,而天黑,泥大且滑,遂觉无限遥远!”那一年,徐旭生已71岁。

当年秋天,二里头田野考古工作正式启动。之后,考古学家沿着徐旭生开拓的路径继续探索,二里头逐渐显露出其气势磅礴的都邑面貌。六十多年来,考古工作者累计发掘面积达4万多平方米,发现了大面积的宫殿建筑群、宫城城垣、道路遗迹,还发掘了青铜冶炼作坊、绿松石器制造作坊、宗教建筑遗迹、大小墓葬以及大量的陶、石、骨、蚌、铜、玉、漆器等遗物。

“作为中国文明与早期国家形成期的大型都邑遗存,二里头遗址的重要学术地位得到了国内外学术界的公认。同时,二里头遗址地处古代文献所记载的夏王朝的中心区域,二里头文化的年代也大体在夏王朝的纪年范围内。因此,二里头遗址理所当然地成为探索夏文化和夏商王朝分界的关键性遗址。”

陈星灿认为,“从徐旭生发现二里头开始,考古学上对夏文化的研究才拉开序幕。如今,考古工作者们依然是在沿着徐旭生所开辟的路径继续探索:挖掘二里头、王城岗、瓦店、东下冯,仍然把豫西和晋南当成夏文化研究的关键地区。”

天下之君子

1966年文革开始,徐旭生遭到严重迫害。他曾被押着站立于摞在一张桌子上的椅子上,被扇耳光。当时,他78岁。也曾因为不同意造反派把考古所的领导列为“走资派”而遭到批斗。他在日记中写道,他们“把我拉到院内,戴高帽子,挂牌子,迫我低头。我坚决不低头。被击数拳。”徐旭生骨子里依然是硬气的。就像1925年他为了保护学生而被打掉两颗门牙时一样。那两颗门牙,他一直留在身边。

最初,他头脑清晰,但满腔忧思。到了1969年,便患上了阿尔茨海默病(俗称老年痴呆症)。自己的儿和女,他已分辨不清,只知道“他(她)是我的孩子”。一次小外孙女拿着报纸指着孔子的名字说“孔老二是坏蛋”时,徐旭生突然勃然大怒,拍着桌子喝道:“胡说!”

1976年1月4日,徐旭生辞世,享年88岁。那两颗门牙被放入遗体口中,一起火化。

早在1929年11月,中研院史语所所长傅斯年即评价徐旭生“渡漠考古于当代,将来必于中国古史之发达有弘伟之贡献”。26时间过去近百年,徐旭生的《中国古史的传说时代》一版再版,学者们继续阅读、学习和探讨这本书,与傅斯年的预见遥相呼应。

陈星灿说:“在考古学上,徐旭生一个人开创了两个领域的研究,即周秦与夏的起源研究。在上古史的研究领域,后人难以超越他。他的代表作《中国古史的传说时代》虽然问世已近一个世纪,但至今仍未过时。”

对于徐旭生之为人,李旻说:“傅斯年评价他是‘天下之君子’。”

陈星灿说:“假如有幸能与他同一时代,在考古所做同事,我相信,我们会成为朋友。”

徐先生离去已逾半个世纪。他不仅是历史学家、考古学家,还有更多丰富的侧面。

他早年曾在很多大学和机构进行演讲,讲中西文化异同、中华民族起源、学术独立、世界大同和大禹治水等话题。

他于1947年被推举为首届中央研究院院士候选人。

抗战期间,他一边写上古史,一边担心抗日之战事,更为张自忠将军之殉国“不禁涕零”。

他爱骑自行车、坐公交车,愿意用双脚丈量大地。

他晚年经常给年轻的同事校对译稿。

他在1910年的日记里,曾写下这样一句话:“天下之亡,匹夫虽贱,有责焉矣。”

日享一书WJb01《百越文化研究》

我要新鲜事2023-06-01 09:27:570000向金辉:中国磨制石器起源的南北差异

我要新鲜事2023-05-25 19:18:520000专家从中国三四千前古字中释读出“霾”字,似一吃人怪兽

甲骨文的雾霾记录本文作者倪方六刚入冬不久,成为现代人最大健康杀手之一的雾霾,再次袭击全国多地。以前是北方多霾,现在南方也严重了。这两天南京的天气便很糟糕,雾霾四起,晚上月亮透过混浊、肮脏的大气,看起来不是金黄色,而是陈旧的枯黄色。我要新鲜事2023-05-26 23:06:240000盗墓世家之人大多命短 阴德受损不是迷信 有现代科学依据

墓室中氧气含量极低,进入墓穴的人会因缺氧而死亡。流传已久的一句话说:“要想暴富,就去盗墓!”古董文物的价值日益被认识,即使是小学生也知道其珍贵。这自然吸引了一些人心怀不轨,想通过盗墓获取财富。然而,我们不能忽视盗墓行为的阴暗面。就像音乐家后代会继承家族天分一样,有些出身于盗墓世家的人从小就被牵引进入盗墓行列。一、盗墓者寿命短我要新鲜事2023-07-22 20:20:550000