月到中秋分外明,“赏月”风俗是何时出现的?

古人“赏月”风俗是何时出现的?

本文作者 倪方六

9月15日,传统的中秋佳节。这前后,正是一年一度赏月的最佳时期。在早期,人们对月还不敢“欣赏”,而是有一种虔诚的敬畏之心,不是赏月,而是祭月、拜月。从何时始,开始流行“赏月”概念,并随之成为风俗?

从古人所记来看,在秦汉对月亮的极度敬拜之后,魏晋时真正的“赏月”的概念慢慢出现了,这从这一时间流行下来的诗句中,就可以看出来。

南朝乐府《子夜四时歌》中有《秋歌》18首,其中有7首均与“赏月”有直接关系。如有一首写道:“秋风入窗里,罗帐起飘飏。仰头看明月,寄情千里光。”诗里,女生在月圆之夜想男生,看看那么好的月亮,却不能共度良宵,感到十分的遗憾。

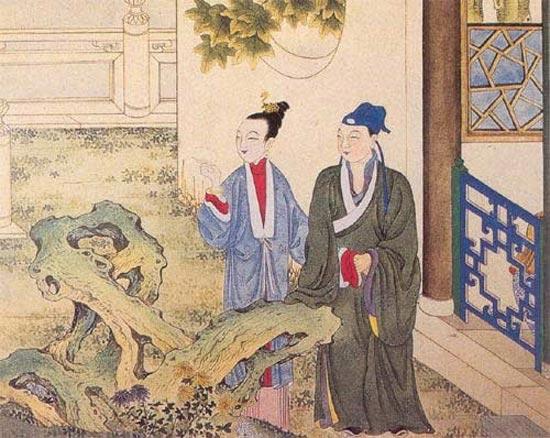

《子夜四时歌》,传为名叫“子夜”的晋朝女子所作,她除了在闺房中“看明月”想男生外,还有与情人相月夜浪漫的故事。有一次,她半夜里与男生骚情难眠,干脆一起出来赏月:“清露凝如玉,凉风中夜发。情人不还卧,冶游步明月。”

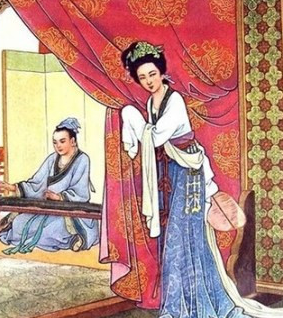

子夜姑娘月夜举动比现代女生都大胆,都开放,都前卫,不只与男生浪漫月光之下,还曾在月夜“开房”呢。借着美好的月色,纯爱如月光一样,倾泄出,在闺房里香榻上,男女心灵与肉体完美地结合到了一起,双双进入仙境:“开窗秋月光,灭烛解罗裳。合笑帷幌里,举体兰蕙香。”

如子夜女生这般,在月下光谈情说爱,卿卿我我,拥拥抱抱,应该是古今女生都最渴望的事情:或斜卧在男生的,或牵手漫步小径,一起举头望月,想着天上的嫦娥姑娘,想着地下的咱俩,以后幸福,白头偕老……纯美的月光,浪漫的爱情,朦胧的感觉,全了!为什么女生喜欢月夜相约,原因大概就在这里。

隋唐时称赏月为“看月”,或“望月”。此时,“赏月”概念已完全成熟——一直流行到现在的赏月风俗,就是在唐风影响下最终形成的。

全唐诗中留下了大量时人所作赏月诗文,就是这个赏月风俗存在的反映。李白的《夜静思》:“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”便是其中的经典名篇之一。

伴随着“赏月”概念成熟的,是现现代接近的“中秋节”概念的形成。但需要说明的是,虽然唐朝时有中秋节,但时人并不怎么重视过中秋节,连月饼也没有,远逊其他节日。此时过中秋节,人们最主要的活动之一是赏月。

从唐人笔记来看,他们欣赏也并不一定是中秋之月,赏月时间节点不只一处,正月十五之月(上元月),七月十五之月(中元月),十月十五(下元月),均是赏月佳时期。如苏味道的《正月十五夜》:“暗尘随马去,明月逐人来”;李群玉的《七月十五夜看月》:“朦胧南溟月,汹涌出云涛”。

但相对来说,唐朝人最欣赏的还是中秋之月。那么,唐人赏月时“看点”放在什么地方?如果说秦汉人迷信月亮的“神”性,那么隋唐人最有兴趣的,还是月亮的自然光辉,重点在月亮之“明”。

以“明月”入句的唐人诗歌特别多,如张九龄的《望月述怀》:“海上生明月,天涯共此时。”李白的《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》:“我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。”白居易《江楼月》:“嘉陵江曲曲江池,明月虽同人别离。”

而唐人眼里的最“明”之月,当然是中秋之月,“月到中秋分外明”嘛。如韩愈的《八月十五夜赠张功曹》:“一夜明月今宵多,人生由命非由他,有酒不饮奈明何!”杜甫的《八月十五夜月》:“满目尽明镜,归心折大刀。”王建的《十五夜望月寄杜郎中》:“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?”

从这些诗句来看,唐朝人对月之“明”,不是一般地有兴趣,喜欢“望月”也就很好理解了。

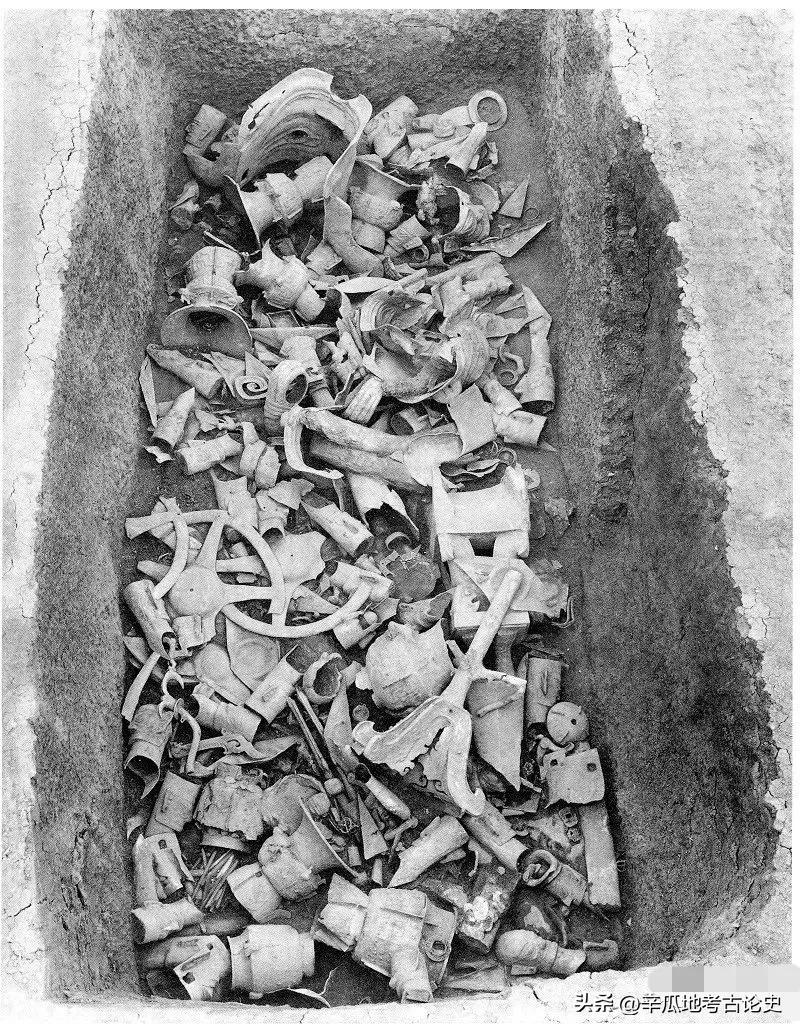

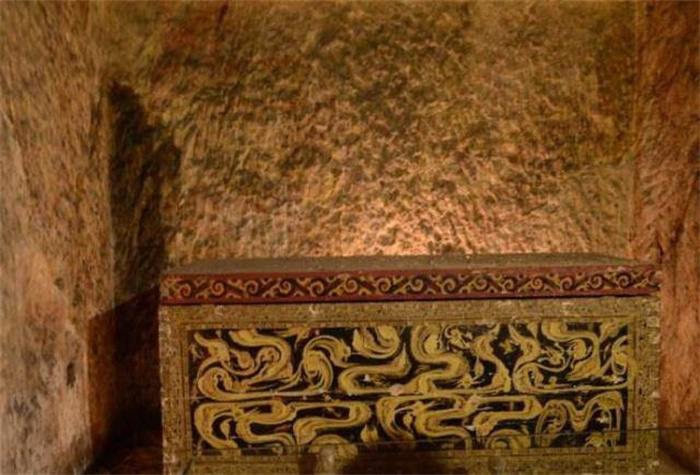

考古队打开千年棺椁 尸体居然动了起来(会动的尸体)

尸体会动是因为肚子里有气体膨胀。故事要从许多年前的一天说起。一个村民上山去挖红薯,但他发现的不是红薯,而是闪闪发光的东西。当他推开附着的泥土时,看到了一个精致的玉发夹。于是联系考古队赶紧抢救发掘。随着挖掘工作的继续进行,考古学家们在墓口发现了一个被盗的洞穴。开启石棺我要新鲜事2023-05-11 05:01:340001秋扒龙:亚洲最南端的似鸟龙类(出土于河南/形同鸵鸟)

秋扒龙是一种兽脚亚目下的似鸟龙类恐龙,诞生于7000万年前的白垩纪末期,出土于中国河南省的秋扒组地层,所以因此而得名,这也是目前为止亚洲范围内发现的最南端的似鸟龙类恐龙化石,在2011年才正式面世。秋扒龙的外形特征我要新鲜事2023-05-10 17:13:170000方向明:场景和元素:一切都在神树和神坛中

我要新鲜事2023-05-27 02:15:050001徐州一座千年古墓 防盗措施难倒专家10年 却被盗墓贼打脸

古墓中隐藏着无数珍宝,但也因此成为盗墓贼们的目标。徐州的龟山汉墓就是一座充满机关陷阱的墓葬。龟山汉墓是一座靠山而建的墓葬,曾被盗墓贼多次光顾。我要新鲜事2023-05-16 20:30:490000方向明:中华礼制文明的先河——良渚文化玉器鉴赏

我要新鲜事2023-04-20 14:12:240001