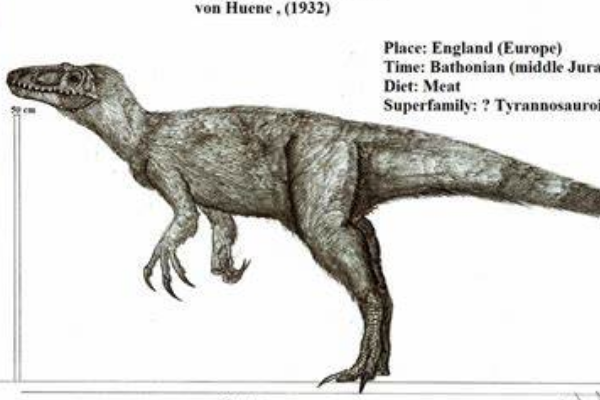

讲座:杨泓:《1957年响堂山石窟勘测回忆》

该文为北大“纪念宿白先生诞辰一百周年——石窟寺考古系列讲座”的第一讲的纪要。本次讲座题目为《1957年响堂山石窟勘测回忆》,主讲人为中国社会科学院考古研究所研究员杨泓先生,由北京大学考古文博学院教授、云冈研究院院长杭侃老师主持。摘录于下分享给大家。

杨先生的讲座由两部分构成:第一部分回忆了1957年12月宿白、赵思训、刘慧达诸位先生带领53级本科生赴河北邯郸市峰峰矿区响堂山石窟开展考古勘测的始末,为我们带来了一段生动的学术史。第二部分就“北魏影塑”这一专题做了简要介绍,以敦煌、麦积山诸洞窟与北魏佛寺塔基遗址出土标本为例,提示我们在研究石窟寺的过程中,不仅要对石窟本体有全面、完整的考虑,还要细致观察与石窟寺不可分割的诸多具体要素,并且在解释考古材料时充分结合历史背景。

图1:讲座现场

图1:讲座现场

一、1957年响堂山石窟勘测回忆

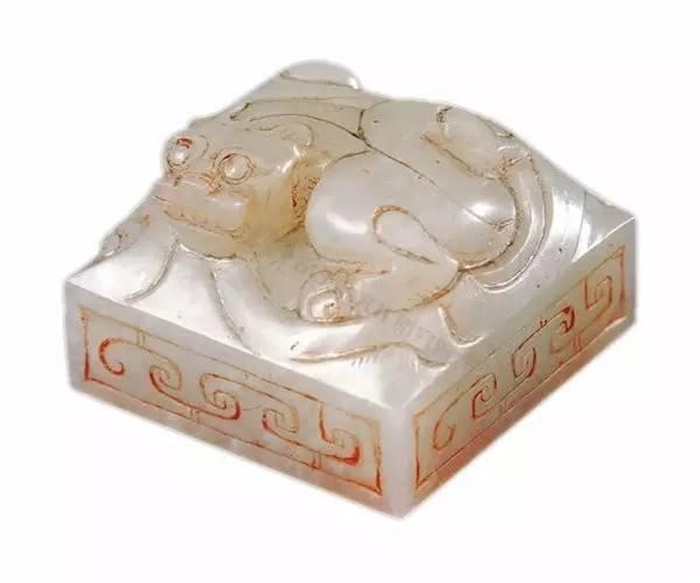

在介绍1957年勘测工作缘起以前,杨先生首先带领我们回顾了二十世纪上半叶响堂山石窟已有的测绘工作及成果。早在1936年,日本学者水野清一、长广敏雄便拉开了响堂山石窟勘测的序幕,出版了首部勘测报告《响堂山石窟》。国立北平研究院史学考古组也曾赴响堂山考察,制作了石窟寺碑铭题记的拓片,出版有《南北响堂寺及其附近石刻目录》。宿白先生认为,中国石窟寺考古学首先要对石窟寺遗迹作忠实的、客观的、科学的清理和记录,可见勘测工作对后续研究的重要意义。在北京大学执教期间,宿先生于石窟寺考古领域的工作主要由两部分组成:一是文献学和石窟分期的研究。例如五十年代发表的《大金西京武州山重修大石窟寺碑校注》和《参观敦煌莫高窟第285号窟札记》,前者标志着宿先生开启了对云冈石窟分期的探索,后者则是用考古学方法研究敦煌北朝石窟的基础性成果。二是带领学生前往石窟寺开展认识实习。51、52级本科生赴云冈考察,彼时条件十分艰苦。作为53级本科生,杨老先生认识实习的地点为洛阳龙门石窟。1957年宿先生选择响堂山作为考古学方法勘测石窟寺的首次尝试,主要有以下两方面原因:第一,学校考古教研室希望在本专业教师的指导下,完全按照教学计划要求来安排学生实习。第二,南北响堂石窟的洞窟总数不多,体量对于两周的实习时间而言较为合适。杨先生回忆,在完成为期两个半月的涧沟遗址、百家村战国墓发掘工作后,师生曾举办一场小型展览。他们制作了简单的介绍图表,于当地集市旁摆放出土标本。由于老乡们都称发掘队伍的工作为“盗宝”,因而展览甫一开幕,即有很多群众前往参观,热情十分高涨。宿先生、杨先生都曾亲自为大家讲解出土物与发掘的具体情况。

图2:邯郸市文物展览合影

图2:邯郸市文物展览合影

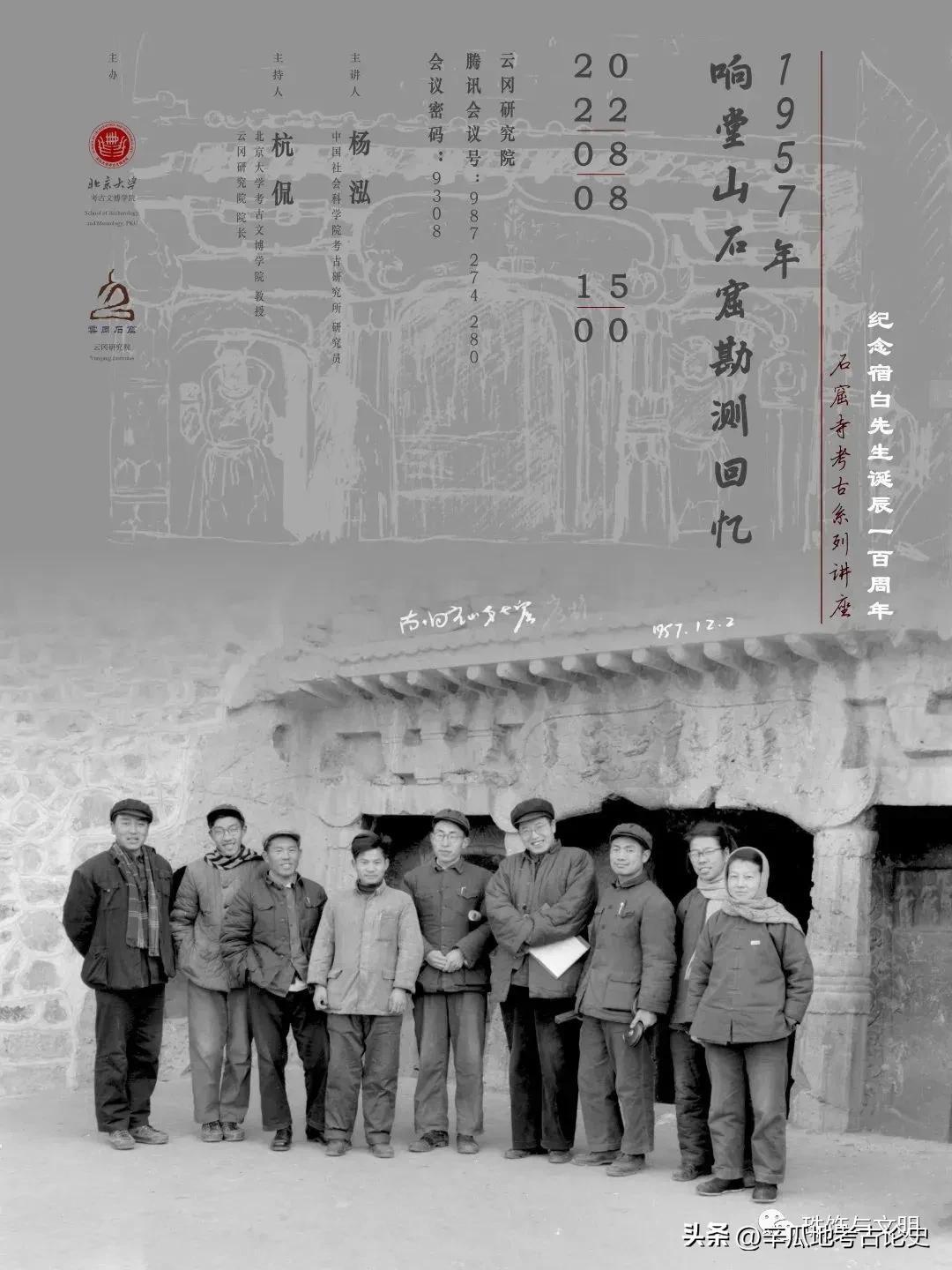

待展览结束、稍事休整后,53级本科生分为多个小组,在教师带领下赴各地开展半个月的考古调查。杨先生即与刘勋、孙国璋同组,随宿白、赵思训、刘慧达三位先生前往南北响堂山石窟。在勘测工作正式开始前,宿先生要求学生阅读相关文献作为准备工作。其中包括东魏、北齐时期的史料和此前学者已发表的内容,即日本学者所著《响堂山石窟》和北平研究院所编碑文目录,为后续正式勘测打牢基础。

图3:响堂山石窟勘测合影

图3:响堂山石窟勘测合影

1957年的勘测为期两周。师生首先抵达南响堂石窟。宿先生与刘慧达负责洞窟内容的详细记录,赵思训先生拍照,由三名学生进行实际测量。当时所用的测绘工具十分简单,仅有三脚架、水平仪、皮尺与标杆,且六天时间里需要完成南响堂七座石窟的勘测,较为紧张。在南响堂的勘测结束后,经石窟保管所工作人员介绍,众人得知在转往北响堂的途中有一小窟,当地老乡称为“洞窖”。遂分两路,由宿先生带领学生前往考察。作为本次实习的最终考核内容,北响堂三座主要洞窟的勘测由三名学生负责完成。

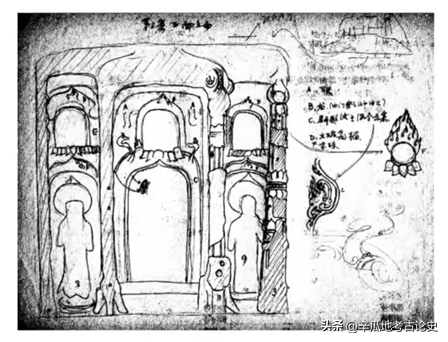

图4:北响堂山中洞外观正面示意图(杨泓先生1957年所作笔记)

图4:北响堂山中洞外观正面示意图(杨泓先生1957年所作笔记)

由于多重原因,响堂山石窟的考古报告目前尚未出版。但全新的勘测工作已在进行之中。相信在工作者的努力之下,这份迟到的报告将于不久的将来如期问世。最后,杨先生总结了1957年响堂山石窟勘测的两点学术贡献:第一,此次工作是宿白先生创立中国石窟寺考古学以来,首次亲自指导学生进行石窟寺实地勘测,具有初创性。第二,虽然宿先生亦曾于六十年代带领学生赴敦煌、龙门等地开展考古实习,但上述工作均在大型石窟展开,局限于部分洞窟,不如响堂山勘测得全面,因而更凸显了后者的重要意义。

二、漫谈北魏影塑艺术

图5:麦积山第133窟影塑飞天

图5:麦积山第133窟影塑飞天

影塑装饰是石窟寺不可分割的重要组成部分。杨先生对北魏影塑的关注始于麦积山第133窟的泥塑飞天像。此飞天形态飘逸,呈现佛教中国化的鲜明特征,其瘦骨清像的艺术风格加之安详的面容、未露的双足以及飘扬的衣纹,均与南朝墓葬拼镶砖画的做法相似。敦煌早期洞窟基本都经历过大修,但仍有影塑及遗痕保留。六座北魏中心柱窟上部的龛楣外侧几乎遍布影塑。该现象短时间内在石窟中普遍出现,为此时期敦煌地区洞窟设计受北朝平城、洛阳粉本影响所致。北魏灭亡后,敦煌隶属西魏、北周,尚存中心柱窟,亦有影塑。但北周部分洞窟已改为四壁贴影塑千佛。此后敦煌洞窟中再无影塑出现。题材方面,敦煌北魏洞窟内影塑有佛像、胁侍菩萨、供养菩萨、飞天等,基本不见供养人。麦积山石窟影塑在整体数量、艺术水平和题材丰富性方面都超过敦煌。其施用位置集中于正侧壁龛楣上部、佛龛左右以及佛像周围,内容更为复杂,出现大量供养人。此外,杨先生还列举了文明皇太后陵思远浮屠、辽宁朝阳北塔、洛阳永宁寺塔三例北魏佛寺塔基遗址中获得的影塑资料。前两者时代相近,所出影塑均呈现迁洛前的佛像面相:脸圆鼓,眉眼集中于面部中央。永宁寺塔影塑则明显受南朝张僧繇绘画风格影响,正如《历代名画记》所载:“顾得其神、陆得其骨、张得其肉”,这批影塑线条柔和、面容丰满。综上可知,北魏佛塔中心柱上大多贴附影塑。该现象在北魏两京地区极盛并以此辐射四方。石窟方面,敦煌北魏洞窟中普遍使用泥制影塑;云冈石窟由于其石雕特点,仍需具体分析以判断是否在装饰层面受到影响。北魏分裂后,西魏、北周时期的敦煌石窟中仍存影塑,但此时洞窟形制已变,推测是该地受到长安佛教影响的表现,亟待未来考古新发现证明。而在东魏、北齐时期的邺城,虽然发现了整体布局与永宁寺相近的赵彭城佛寺遗址,且其塔基中所见立刹有助于还原永宁寺塔的具体情况,然而该遗址中并无确切证据表明影塑的存在。最后,杨先生讨论了影塑起源问题。对比可见,朝鲜半岛南部百济佛寺遗址出土影塑与永宁寺标本极其相似。然而联系史料,百济在其历史发展进程中由于北部高句丽的阻碍,始终未与北魏建立起官方直接联系,却与南朝因海路而交往密切。由此推断,影塑装饰可能是自南朝佛寺中流行起来,并逐步北传。

中型侏罗纪恐龙:髂鳄龙 体长4-5米(诞生于1亿6千万年前)

髋鳄龙是一种兽脚亚目恐龙,又被称之为侏罗暴龙,因为它诞生于1亿6920万年前的侏罗纪巴通阶,它的体长只有4-5.2米,属于中型恐龙之一,目前仅仅只在英国的牛津郡发现了三根髋鳄龙的肠骨化石而已,并且由于残缺不全无法分析,所以现在髋鳄龙还被认为是疑名恐龙。髋鳄龙的体型我要新鲜事2023-05-09 02:28:100002探秘海昏侯刘贺的宝藏:揭秘古代帝王的权力和喜好

刘贺墓葬中出土的珍宝提供了对他短暂帝王生涯的深入了解。这些宝物反映了当时社会在政治、经济、文化和社会方面的状况,也揭示了刘贺的性格与兴趣,同时还展示了他在位期间的权力和影响。通过深入研究这些宝物,我们能更好地了解我国古代历史的各个层面,为文化传承和发展提供更多启示与思考。这些宝物的发现让人们能够重塑刘贺的形象,以全新的视角重新审视他的帝王生涯。我要新鲜事2023-08-22 15:17:430000「考古词条」新石器时代 · 小珠山遗址

▲小珠山遗址发掘概貌中国北方新石器时代的贝丘遗址。又名土珠子遗址。位于辽宁省长海县广鹿岛中部的吴家村西。范围约5000平方米。1978年辽宁省博物馆、旅顺博物馆等单位进行发掘。文化堆积分下、中、上3层。据放射性碳素断代并经校正,中层的年代为公元前4300~前3900年左右。遗址中揭示的地层叠压关系,为辽东地区新石器文化年代序列的研究提供了地层证据。▲岫岩玉质斧我要新鲜事2023-05-28 03:25:250000十大考古新发现探秘之七|每天的考古现场就像开“盲盒”

贵州贵安新区大松山墓群近日成功入选2022年度全国十大考古新发现,这座罕见的古代大型公共墓地的发掘,不仅揭示了黔中地区古代文化进程,更让人们了解到我国西南地区多民族不断融入中华民族多元一体的历史演进过程。我要新鲜事2023-04-25 20:29:030000中国过去女子的“贞洁锁”,一般扣在裤腰上,使用很方便

中国古代锁具的造型本文作者倪方六这篇“梧桐树下戏凤凰”一点号,来说说中国古人用的锁具形状。我在以前的头条号中曾聊过古人用锁,(见《中国古人发明的一种家庭财产安全用具不输四大发明,公元前传罗马》一文),有兴趣的网友可以翻阅一下。中国古锁的造型非常丰富,以形状来分,常见的有圆形锁、方形锁、动物锁、人物锁、植物锁等。其中,把锁体的外形制成各种动物形状最突出,与现代锁具以方正、长形为主明显不同。我要新鲜事2023-05-26 18:07:580000