中国史学界有“三大陷阱”,第三陷阱致民族分裂,匈奴并非外族

【倪方六按】这文章是中国社会科学院历史研究所研究员吴锐先生撰写的,是其新出版的《中国上古的帝系构造》序的前半部分。

为什么要发表吴先生的《序》文,是因为他在《中国上古的帝系构造》一书,提出了颠覆性史学观,质疑“华夏民族”这一传统概念的诞生,质疑“黄帝为华夏民族始祖”这的传统观念……这引起了圈内外的议论,有人批评他在“胡说”,有人批评他是“忘祖”,更有甚者指责他是史学界的“砸锅党”……发表这篇《序》文,可以让大家,特别是关心当下“疑古派”史学研究走向的圈内同行,了解吴先生的研究意图和心路历程。

文章标题为倪方六后加,段落有调整——

(甲骨文“帝”字)

(欧阳询书“帝”字)

中国史学界的“三大陷阱”

文/吴锐

我们常说人民创造历史,人民是历史的主体,但历史究竟是“哪些人民”创造的,却是一个很难的问题,应该说是历史研究的根本问题。这个问题在中国古书里有一个特殊的词,就是“帝繫”,字面意思就是帝的世系。帝比王更加神圣,因为他们的后裔崇拜他们,敬若神明。

以此为线索,可以发现这些帝实际就是不同族群的祖先。

《中国上古的帝系构造》一书研究的帝繫,包括两种:一种是传统的帝系,即传说中的远古圣王世系,如黄帝、尧、舜;一种是实际建立过王朝的皇家世系,如夏、商、周、秦、汉、新、魏、晋。本书试图厘清中国上古时代的帝系是如何构造完成的。

(黄帝像)

(尧帝像)

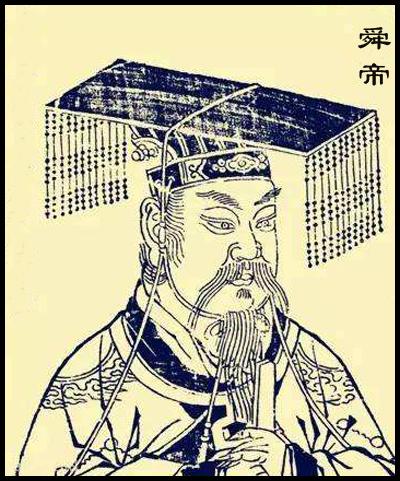

(舜帝像)

讨论的基准是司马迁所撰《史记》第一篇,即《五帝本纪》。它记载的帝王世次,主要根据战国《世本》之《帝系》篇,而《帝系》的形成,处于战国时代民族大混合运动,本来来源不同的族系都被嫁接几个较大的族系之下,最终形成黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜一系的五帝史观,成为书写中国上古史的基本框架。

这种史观可以称之为黄帝一元史观。在清朝末年的排满怒潮中,拉库伯里(Terrien de Lacouperie)提出的黄帝来自巴比伦的西来说通过日本传入中国,革命党人欣然接受,尊奉黄帝是血统高贵的“皇汉民族”的祖先,来自巴比伦。

影响到当今的研究者,仍然相信中国人都是黄帝子孙,相信黄帝一定在西部。

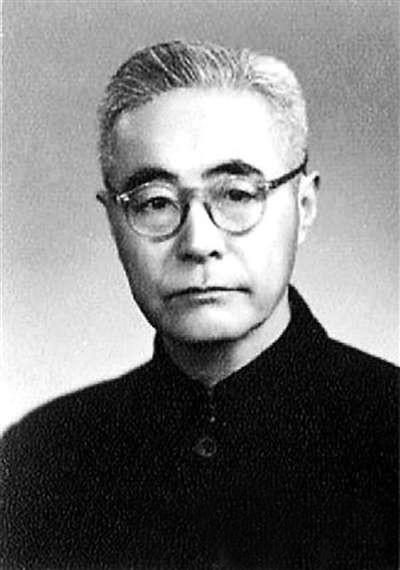

1923年引发的古史辨运动,之所以公认为是一场史学革命,就是摧毁以三皇五帝为骨干的古史框架。反对古史辨学派的人,相应地就固守黄帝一元、三代同源的传统古史体系。作为古史辨学派的创始人和中国上古史研究的集大成者,顾颉刚先生(1893-1980)直到晚年仍然在研究族系问题。

(顾颉刚照片)

顾颉刚的《鸟夷族的图腾崇拜及其氏族集团的兴亡》长文,写于20世纪60年代,2000年才首次发表,专业研究者至今还不知道,因此本书引用较多。感谢刘起釪先生和王煦华先生多年的指导,使我深入到古史辨学派庞大的学术体系。

书中讨论的年代范围从传说中的夏代(公元前1994-前1523年)到三国(220-280),长达2275年,而以汉代以前为主,也就是本书所说的“上古”。这是采纳了顾颉刚先生的意见。他曾经专门讨论过中国古代史下限问题,认为中国之社会形态、伦理思想、政治思想,以及经典、宗教,皆凝结于汉代。故古史期应自邃古至汉止。

顾先生还认为,中国的封建社会固然萌芽于春秋,建立于战国,然其凝固则在西汉,西汉时代的帝王行政与儒者的中心思想,皆在树立封建社会之基础[顾洪编《顾颉刚读书笔记》第四卷,台湾联经出版事业公司,1990年版,第1998页]。

(包山汉墓出土竹简“夏”字)

1975年,吉德煒(David Keightly)教授创办Early China杂志(《早期中国》),至今已经成为中国古典学的研究重镇。“早期中国”研究的正是汉代灭亡之前(公元220年)的历史,或者是佛教传入中国之前的历史。

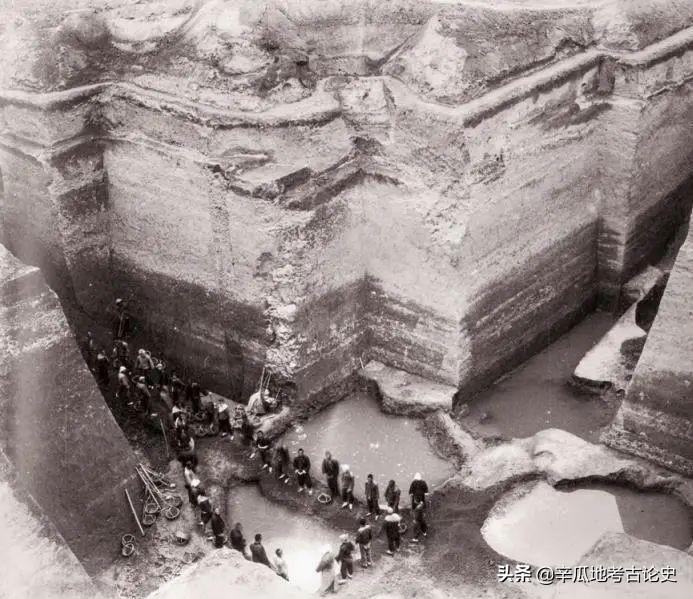

夏文化是历史学和考古学的难题,堪称这两个学科共同的哥德巴赫猜想。(考古界说找到了,在河南二里头——倪主六注)

任何人如果要重建上古史而不对夏文化有所突破,也是枉然。目前是考古界在讨论,历史学界已经弃权。本书做出了10万字的研究,认为历史学家和考古学家坠入三个陷阱——

一是仅仅根据东汉许慎“夏,中国之人也”一句话,局限于中原找夏文化,考古学家锁定二里头遗址。

二是受孔子三代“直道而行”的影响,从不怀疑商文化必然以夏文化为基础,在实际操作中,把商文化年代范围以前的统统划入夏文化。

第三个陷阱是认定夏文化代表农耕文明,进而否定匈奴为夏族后裔。(实际上,匈奴是正宗的夏族后裔,而不是“少数民族”———倪方六注)

关于第一个陷阱,春秋时期陈国的公子少西,字夏,郑国的公孙夏,字西。根据古人名、字相照应的规律,春秋人的名、字夏、西对应,说明夏指西部。清人朱骏声已经指出这点。非马克思主义学派的顾颉刚、马克思主义史学家“五老”之一的范文澜,先后不约而同强调了这点,但没有产生影响。

关于第二个陷阱,孔子说∶“斯民也,三代之所以直道而行也。”三代,自古以来解释为夏商周三个朝代无異词。孔子还说:“殷因于夏礼,所损益,可知也;周因于殷礼,所损益,可知也。其或继周者,虽百世,可知也。”

“礼”相当于我们今天所说的“文化”,“因”是因袭、继承的意思。孔子说殷因于夏礼、周因于殷礼,等于说殷文化以夏文化为基础,周文化以殷文化为基础。在儒家看来,没有夏的创始,当然就没有殷的继承。

其实商国的创立者商族是子姓,发祥于东部,属于“鸟夷”。鸟夷族因以鸟为图腾而得名,在《尚书·禹贡》 有两处记载,是一个极其庞大的族系,尧、舜、皋陶、殷人、秦人、赵人都是鸟夷族。鸟夷族发明的文字书写系统成为沟通东亚的纽带。

因此,殷礼以源远流长的鸟夷文化为基础,毋需以夏礼为基础。

(鸟夷)

关于第三个陷阱,与第一个陷阱很有关繫,总是认为夏文化起源于中原。夏族是姒姓,“姒”字的本字是“以”,“允”字在金文中作——

,已经是族名,字形是把人、㠯(以)上下合写,清代王引之已经指出以和允相通。1951年,在山东省黄县出土八件春秋时代铜器,铭文“庆其以臧”,其它的盨作“允臧”,证明以、允通用。

夏族的姒姓实际来自禹的母亲修己,己、以二字相通。

字关键部分就是上半部的

,字形有

、

等变化,是盘蛇的象形。“以”在小篆中作,还保留蛇的象形。由蛇进一步神化为龙,古人将龙归为虫类,认为是智慧的象征(《左传》:“虫莫知于龙”)。

栾调甫已指出允即《左传》的“允姓之奸”之允,允为允人专字,是玁狁的同族。古代注疏家认为玁狁即犬戎,也就是商代的鬼方。到了秦、汉,玁狁的后裔为匈奴,司马迁写入《史记·匈奴列传》。唐代司马贞注释《史记》,说荤粥是匈奴的别名,唐虞已上曰山戎,亦曰熏粥,夏曰淳维,殷曰鬼方,周曰玁狁,汉曰匈奴。

古人认识到熏粥(山戎)-淳维-鬼方-玁狁-北狄-匈奴是一脉相承的关繫,但还不敢把它们和夏族联系起来,这是受了第二个陷阱的影响。

(匈奴与汉族其是“一家兄弟”)

杜甫嫌家里鸡乱飞不卫生,想出一法子,现在不少人家都这样养鸡的

古人怎么养鸡的?本文作者倪方六今年的农历是鸡年,鸡的话题不断。这不,眼下禽流感又来袭,不少地方鸡遭罪了。鸡是中国人最早养的家禽,早期鸡被列入“六畜”,与马、牛、羊、豕、犬并列,而不是放在禽类里,可见在古人眼里,鸡的地位远远高于鹅、鸭。那么,古人怎么养鸡?(古人烫鸡剥毛情形)我要新鲜事2023-05-27 10:03:340000王增宝:“独上高楼,望尽天涯路”——少年王国维

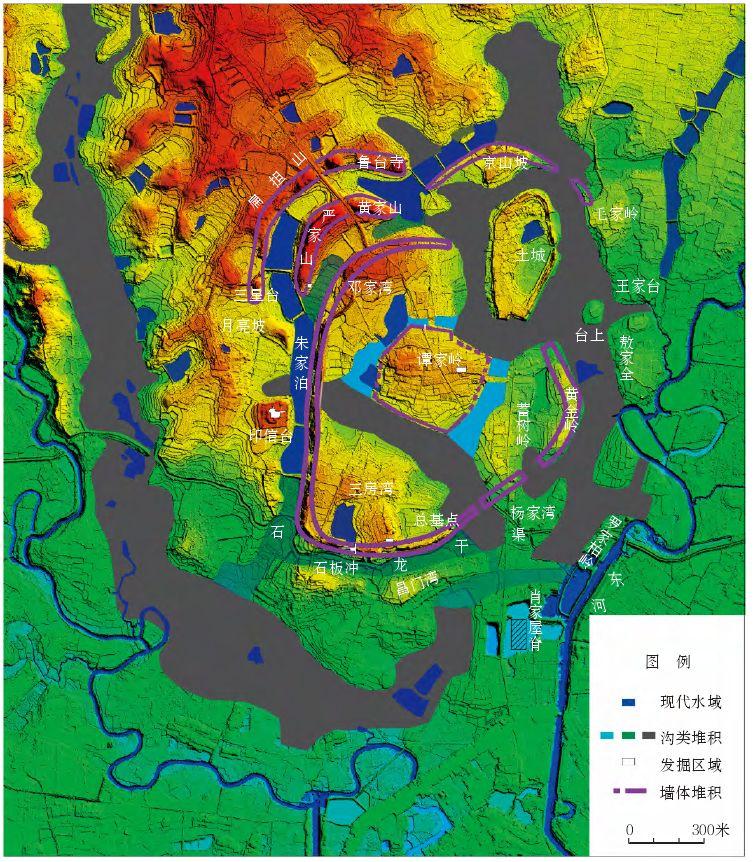

“文艺工作者要志存高远,就要有‘望尽天涯路’的追求,耐得住‘昨夜西风凋碧树’的清冷和‘独上高楼’的寂寞,即便是‘衣带渐宽’也‘终不悔’,即便是‘人憔悴’也心甘情愿,最后达到‘众里寻他千百度’,‘蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处’的领悟。”我要新鲜事2023-05-25 10:31:130000天门石家河城址:青铜技术与文化中心(中国冶金起源系列之六)

【编者按】中国冶金技术起源于何方何时?对这一问题的探索,是涉及到中国文明起源与发展的重大命题。郭静云教授团队近期刊发《中国冶炼技术本土起源:从长江中游冶炼遗存直接证据谈起》(郭静云、邱诗萤、范梓浩、郭立新、陶洋著,全文分上下篇,分别刊发于《南方文物》2018年3期和2019年3期)。我要新鲜事2023-05-26 00:49:290000山东小山村发现特殊的古墓 棺材里面装满清水(特殊古墓)

棺材里的清水是掩饰还有夹层。要是对于考古以及古墓等比较有兴趣的朋友,肯定都听说过,有一说法叫做十墓九空,大概的意思是当我们现在挖掘的时候,十个墓穴里面有九个都是空,这些空的墓穴自然因为已经被盗墓贼光顾,其中被挖掘最多就是一些汉代的墓穴,主要因为汉代的时候非常流行厚葬,不光有着很高的规格,而且会有着很多的陪葬品,才会让那么多的盗墓贼惦记上。汉代古墓我要新鲜事2023-03-11 19:51:090000踏查洹上 2021 年殷墟商王陵及周边考古勘查记

随着国家文化强国战略的实施和推进,殷墟保护和宣传的力度进一步加强,民众的关注热度也明显增高。这要求我们进一步做好殷墟考古工作和研究,以构建包括商王国在内的上古史,阐释中国辉煌的古典文明。安阳市如何把殷墟这个代表中国古典文明高度的绝佳名片,打造、建设成国家考古遗址公园,做强文旅产业,为地方经济和社会发展服务,也成了政府和本地民众绕不过去的话题。新时期新征程我要新鲜事2023-05-28 15:09:200000