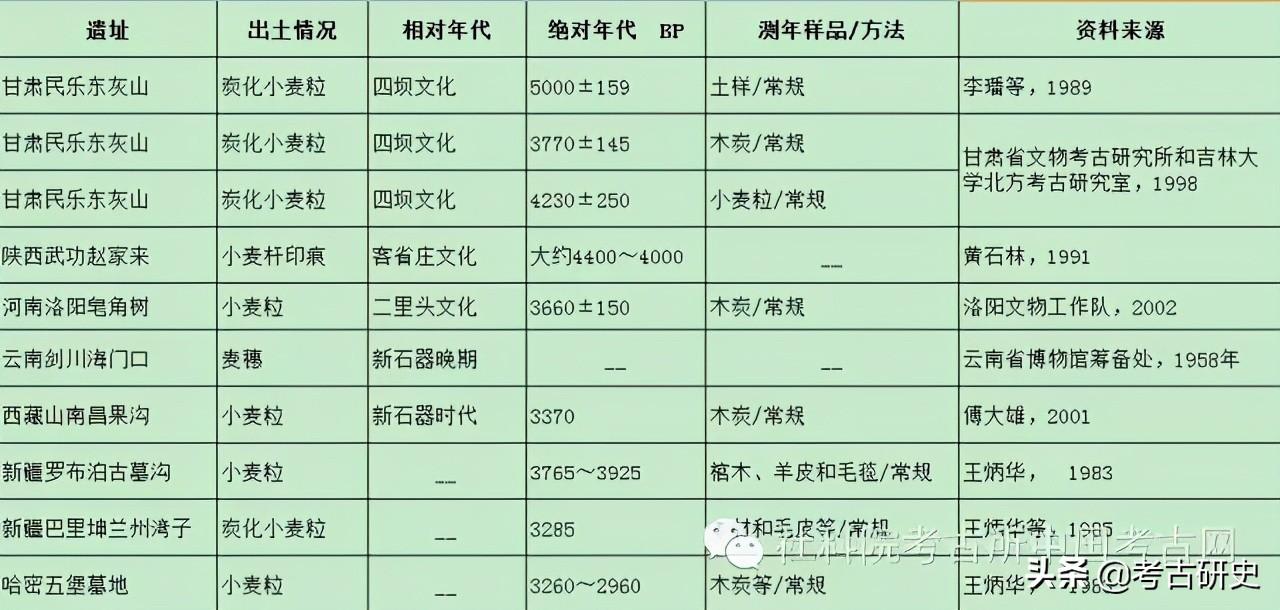

谢一峰:破碎与重生:从铜雀台到七宝台

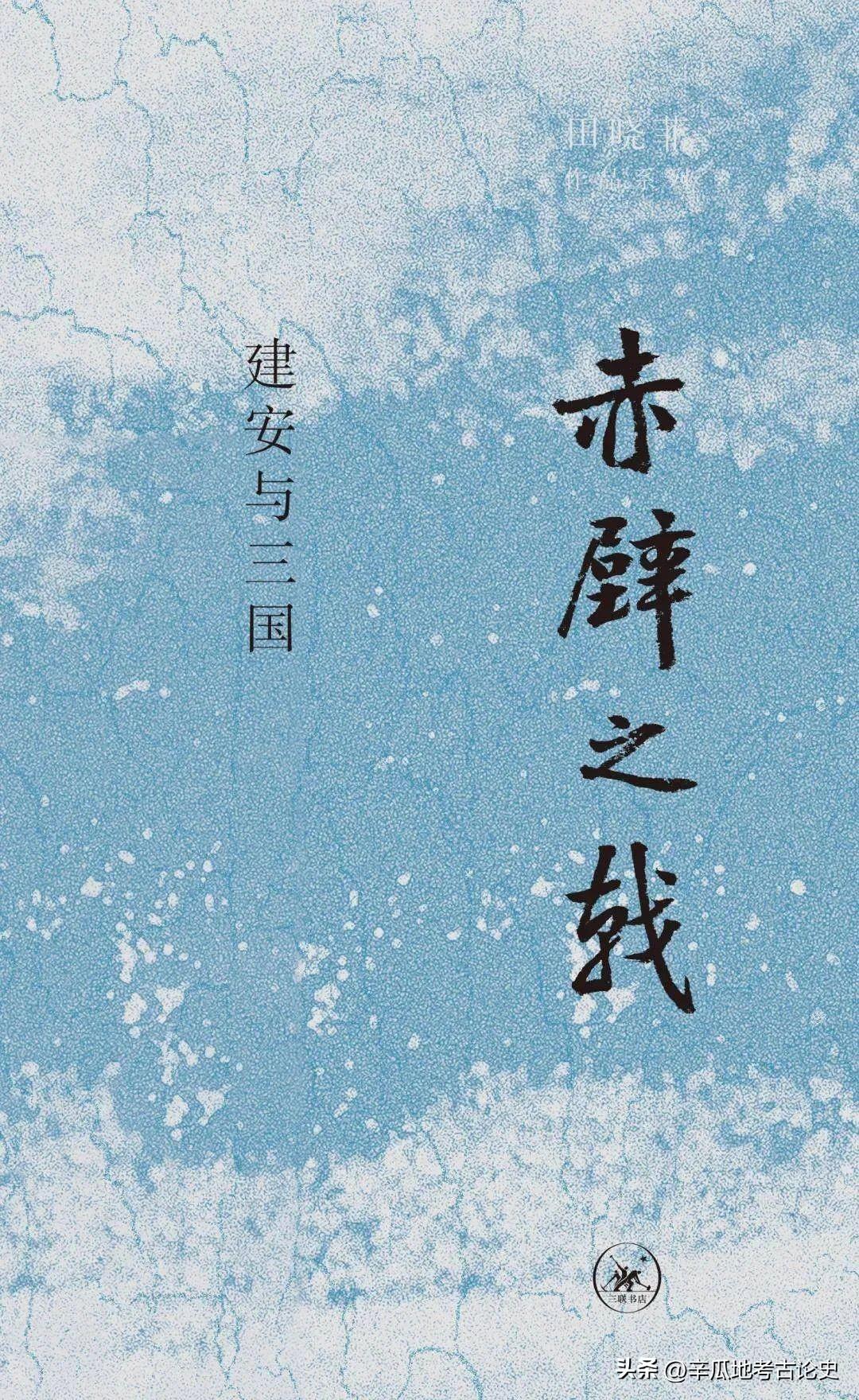

田晓菲的近著《赤壁之戟:建安与三国》对曹魏都城中最具政治象征性的景观铜雀台的分析,与巫鸿、郑岩等对艺术碎片、废墟的研究可谓异曲同工。铜雀台从曹魏时的高耸云端俯眺八极,到北齐时让位佛塔被废弃,直至宋时破碎后的铜雀瓦制成铜雀砚,贯穿起的是政治、文学的曲折变迁史,废墟碎片本身不断产生新的意义。而类似武则天时代的七宝台这样融入了新建筑的残片,或许又有另一段不同的新生故事。

壹

“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。”在有关三国的历史、文学和记忆中,具有重大影响和富于戏剧性的赤壁之战,无疑是焦点中的焦点。但在杜牧这首脍炙人口的七言绝句中,赤壁是掩藏于诗句之下的潜在主题,铜雀台则是明白彰显于外的切实意象。这座建于曹魏邺城的高台,不仅是当时和后世文人反复吟咏的对象,更是都城中最具有标志性的政治景观之一。

其复建复毁,最终支离瓦解、化为瓦砚的过程,正体现出废墟的破碎与重生。田晓菲的近著《赤壁之戟:(以下简称建安与三国》《赤壁之戟》,下引此书仅注中文版页码)将文与武、赤壁与建安勾连相系,进行了颇具创造性的探索。其对于铜雀台的精彩分析和解读,亦将近年来艺术史界广泛关注的废墟意象(参见巫鸿著,肖铁译:《废墟的故事:中国美术和视觉文化中的“在场”与“缺席”》)、破碎与聚合(郑岩策展的“破碎与聚合:青州龙兴寺古代佛教造像”)等主题延伸到文学研究领域。

《赤壁之戟》书影

《赤壁之戟》书影

较之有着千年帝都传统的长安与洛阳,曹魏时代的邺城是一座“年轻的帝都”。新的定位需要与之相应的政治景观来加以呈现,新的身份也需要通过某些具有象征意味的线索,体现出其与旧都的关联。由于考古和其他视觉材料的局限,人们对于铜雀台具体形象的认识,只能更多地从文学作品的描述和只言片语的史料中去追索和想象。建安十七年(二一二)春,此台刚刚落成,曹操便与诸子登台作赋。

铜雀台之得名,或与其台上铜雀之装饰相关。曹丕赋中,有“登高台以聘望,好灵雀之丽娴”之句。陆翙所撰《邺中记》,则更为详细地记载了后赵石虎于铜雀台上建五层楼阁,安置“舒翼若飞”的巨大铜雀之事。在田晓菲看来,石虎的此番造作,有可能是对其旧日样貌的复原。而所谓铜雀之名,在左思的《魏都赋》中被称为“云雀”,又可能与都城长安的传闻相系,唤起人们对于汉朝旧都的记忆。由是而论,铜雀台从建立伊始,便以其与旧都长安相系之铜雀,“立中天之华观兮,连飞阁乎西城”的视觉冲击力,成为新都邺城政治合法性的物化传承与王者权威的重要载体。

在以单层房屋为主的古代都城中,铜雀台给观者带来的视觉震撼无异于今日高耸云端的摩天大厦。登临高台之前所未有的视觉体验,成为文人雅士们反复吟咏的对象。在左思笔下,铜雀台是“八极可围于寸眸,万物可齐于一朝”的伟观;而在陆云的《登台赋》中,这一登高临眺、超乎寻常的视觉体验更是被以极尽夸张的文字加以描述,“仰凌眄于天庭兮,俯旁观乎万类。……扶桑细于毫末兮,昆仑卑乎覆篑”。

在当时的建筑尺度下,左思和陆云的吟咏虽有些夸张,亦体现出一定的真实心态,成为铜雀台高大形象在文学层面的自然延伸。当然,在曹魏至石赵间,铜雀台并不是没有残损荒芜的时刻,四世纪初卢谌《登邺台赋》中“铜爵殒于台侧,洪钟寝于两除。奚帝王之灵宇,为狐兔之攸居”的黍离之叹,正是对此台兴衰变迁的写照。“赋中的荒凉景象与曹植赋的壮丽辉煌形成了鲜明对比。赋作的残片成为城市废墟的文本体现。”(203页)

贰

百年之后,北魏王朝入主中原、迁都洛阳,大规模的都城营建再度兴起。东西魏分裂之后,邺城也成为东魏、北齐的都城。但是,此时的铜雀台早已荣光不在,成为邺北城西面的残迹;新的城区——邺南城在曹魏旧都之南拔地而起,东魏、北齐国都的视觉中心与制高点也不再是偏处西北隅的铜雀(等)三台,而是坐落于都城轴线两旁高耸的佛塔。这种对于超高层佛塔的关注,至少可以追溯到北魏平城时代七层永宁寺塔的兴建。魏都洛阳铜驼大街西侧九层高的永宁寺浮图,又青出于蓝,成为最具有象征意义的巅峰和典范。《洛阳伽蓝记》的作者杨衒之也在与河南尹胡孝世同登此塔后,发出了“下临云雨,信哉不虚”的慨叹。

杨衒之的此番描述,与前述左思和陆云赋中登临铜雀台的视觉体验形成了精彩的互文。富有戏剧性的是,带来此种非凡视觉体验的对象已然发生了变化:具有宗教和政治双重意味的塔,取代了富有政治象征意味的台,成为都城新的视觉中心和政治表达式。在邺城之中,与之相类的现象也比比皆是。近年来大庄严寺和赵彭城北朝佛寺遗址的发掘,为了解北齐邺城大型佛塔的规格和形制提供了切实可靠的依据。其规模与高度虽较之永宁寺塔尚可能有所不及,却已然是北齐邺城中当之无愧的制高点和视觉中心。皇家御苑华林园中的“雀离佛院”,更是从字眼上明白呈现出这一富有戏剧性的景观变迁。在同一片土地上,“铜雀”变成了“雀离”,高台变成了佛寺,作为物质实体之铜雀台的衰落和谢幕已不可避免。

邺城金凤台遗址

邺城金凤台遗址

但是,从六世纪末到八世纪初,依然可以看到人们对于曹魏邺城的兴趣。铜雀台作为重要的文学意象,也在诗歌中得以延续。邺城虽在北齐末年废弃,但在初唐李百药的笔下仍被描绘为“帝里三方盛,王庭万国来”的灿烂都市。然而,到了盛唐名相张悦的《邺都引》中,却已是“城郭为虚人改代,但有西园明月在”“试上铜台歌舞处,唯有秋风愁杀人”的一片苍凉。至此,与前述曹丕、左思等人相较,文士们对于铜雀台的描述发生了显著的转折,只是这一转折较之其物质载体本身的崩坏来得似乎更晚一些。而后,铜雀伎成为李贺等人诗歌的新主题。“长裾压高台,泪眼看花机”,幽闭女性的惆怅替代了魏晋时期高耸入云的铜雀台给人的雄健形象,其背后的政治象征意味也在诗文主题的改变中渐趋淡化和消解。

据田晓菲的观察:“有宋一代,以铜雀伎为主题的诗歌少之又少;相反,我们看到了一个新诗题的发展,与当时文人私人生活中的艺术鉴赏和古董收藏这一新的文化与美学现象相呼应,这个新主题就是声称以铜雀瓦制成的铜雀砚。铜雀台坍塌破碎,它的碎片流传四方,成为人们热烈追求的古董,被购置、赠送、交换、欣赏、评价和使用。”(235页)且不论这些铜雀砚究竟是真正的古董碎片,还是宋人新造的“文创产品”,但其存在形式本身,已经意味着对铜雀台甚至铜雀台之废墟的瓦解。

一方面,这些所谓的铜雀砚在一砖一瓦的解构中使铜雀台的物质实体脱离了其原初地点的束缚,变得可以移动和置换;而在另一方面,铜雀砚的出现促成了观看方式的改变——宏大都城和文学奇观,变成了可触可摸、可感可玩的历史碎片。至此,政治让位于资本,象征变成了逐利,文人雅士们所关注的主题也随之变化,展现出对于切实可触之历史碎片的浓厚兴趣。

邺城遗址公园

邺城遗址公园

及至南宋,邺城已是金人统治下的领土,“宋人无法来访——除非是在否定的意义上”(234页)。在此背景下,宋人对于铜雀台和与其相关之铜雀瓦砚的吟咏,又有了新一轮的政治投射。在刘克庄所作《铜雀瓦砚歌一首谢林法曹》一诗中,对于曹氏家族进行了无情的道德批判。宋廷南迁,政治语境的改变引发了士人阶层对于三国正统性的重新定位。“时人肆骂作汉贼,相国自许贤周公”“美人去事黄初帝,家法乃与穹庐同”。

在刘克庄的眼中,作为政治纪念碑的铜雀台,已然变成了曹魏王朝滥用民力、腐败堕落、伤风败俗的“耻辱柱”;曹丕在曹操死后将铜雀台之美人纳入宫中的行为,也与妻其后母的“蛮夷”无异,体现出南宋时人对于北方沦亡、女真盘踞中原的焦虑。至此,文学意义上的铜雀台已处在濒临“死亡”的边缘。“狭隘的道德观取代了富有历史主义精神的认知和理解,村塾道学先生的说教,取代了凭吊与哀挽的感情。”(246页)

叁

铜雀台的例子已经表明,如果废墟进一步瓦解,或者说我们不再固执于宏大而具有整体性的遗址型废墟,历史建筑和文物碎片也可以被视为一种广义上的废墟。在此方面,郑岩二〇一六年在中央美术学院举办的成功展览,通过青州龙兴寺出土佛教造像的大量残片,尤其是具有创新和互动性的展陈方式,表达了“破碎与聚合”的主题。最近,他又在《铁袈裟:艺术史中的毁灭与重生》(以下简称《铁袈裟》)一书中,通过所谓“铁袈裟”、龙缸、乌盆、锦灰堆乃至当代的装置艺术的细致分析,体现出对于碎片与残迹的最新思考。

《铁袈裟》,郑岩 著,生活·读书·新知三联书店2022年版(来源:douban.com)

《铁袈裟》,郑岩 著,生活·读书·新知三联书店2022年版(来源:douban.com)

在郑岩看来,“当我们意识到碎片原属于某个完整的有机体时,便会试图重构其物质和历史语境,不再止步于碎片本身……新的视野激发出丰富的想象力和无法遏制的修复欲望,反过来使我们对完整的器物产生了更为深刻的认识”(《铁袈裟》,3页)。这一研究的目的,在于探索碎片的原境和原意。文物工作者对于考古发掘残片的修复,以至清代考据学者黄易及后来费慰梅和巫鸿对于武梁祠的复原性研究和解读,皆大抵以其为归旨。

就此目的的达成而论,早在其十余年前所发表的《山东长清灵岩寺“铁袈裟”考》一文中,郑岩便以“超细读”的方式细致考辨,准确地指出了这件被后人称为“铁袈裟”的遗物实际上是一块唐代铁铸力士像的战裙碎片。然而,在《铁袈裟》一书中,他却并未止步于此,而是将“铁袈裟”从引号中拯救出来,对其成为铁袈裟和逐渐祛魅的过程进行了更为细致的历史性解读。“在特定的历史条件下,碎片也会被看作完整的实体”“碎片之间的缝隙也值得关注”“碎片是破碎的结果,而破碎是事件”,这些新的思考促使他不再满足于追索“铁袈裟”原属铁像的原境,铁像被破坏的过程、碎片在后世产生的新意义也同样重要。

在此细密精彩的考证背后,我们看到了这一遗物碎片颇为吊诡和富有戏剧性的命运转折。在以单体形式成立,重返世间之后,它已不再是原来的金刚力士像,不再像以前那样表现暴露的身体,而是走向了反面——成为一件稳重、温和而封闭的衣服,仿佛隐藏着无数秘密。原本高大威猛的躯体、摄人心魄的表情,变成了基本与人同高的残件,人们不必再仰视它,而可以靠近它、抚摸它、问询它。

在与原来所依托和附着的墙壁剥离开来之后,它具备了“正面”与“背面”,像是一张画、一页书,每一个细节都可以被辨别和阅读。铁的沉重与衣服的轻盈,历史的距离感与物体的真实感,以及观者的视觉、触觉、迷惑、想象……全部集中于这块残铁上。此种视觉体验的张力与蜕变,自然会使人想起田晓菲在《赤壁之戟》一书中所着重讨论的铜雀台和铜雀砚。如果说铜雀台和力士铁像都是政治和宗教的宏大纪念碑,铜雀砚和铁袈裟则是这一纪念碑的“完整”碎片。称其为碎片,是因为其确实或至少声称来源于之前纪念碑之整体的一部分;而谓之为所谓的“完整”,则是言其在功能和形态发生本质蜕变后如同获得了新的生命,成为自足自显的视觉主体。

与充分商业化和流动化的铜雀砚有所不同,灵岩寺的铁袈裟在获得新生的千年时间里,仍旧基本存在于其原物所在的大致场域,更未脱离佛教的基本功能和语境。在仁钦的刻意营造之下,这领铁质袈裟悄然栖落在方山脚下,却与禅宗代代相承之“衣钵”的神圣意象相系,化身为一座沉稳坚固的纪念碑。“前世被遮蔽,今生已开启。圣物制造者指鹿为马,啖瓜者盲人摸象,所谓的水田纹是二者的连接点,牵强附会的谬解因此得到普遍的认同。”(《铁袈裟》,115页)

肆

在铜雀砚与铁袈裟的例子中,废墟的碎片在与其母体和原境剥离之后,具有了相当的独立性,甚至被赋予新的意涵、获得新的生命。但是,有些碎片在与原境脱离后,却并未“自立门户”,而是“另投新主”,与其他主体结合,成为其新的组成部分。

在文本层面,贺铸的《故邺》诗中,有“隧碣仆纵横,镌文久残缺。帛砧与柱础,螭首随分裂”之句。古城荒废,山川的气象已然改变,朝市的繁华早已谢幕。同北来邺城的庾信一样,贺铸也提到了碑文的残缺。“但更令人感慨的是石碑如今被用作捣衣砧或是回收利用的建筑材料,落入平凡,风雅全无。”(233页)

铁袈裟(郑岩)

铁袈裟(郑岩)

这种回收利用旧时建筑材料,以为新建筑之组成部分的情况,并非仅有文辞为证,而是多有颇为值得探讨和分析的实例。

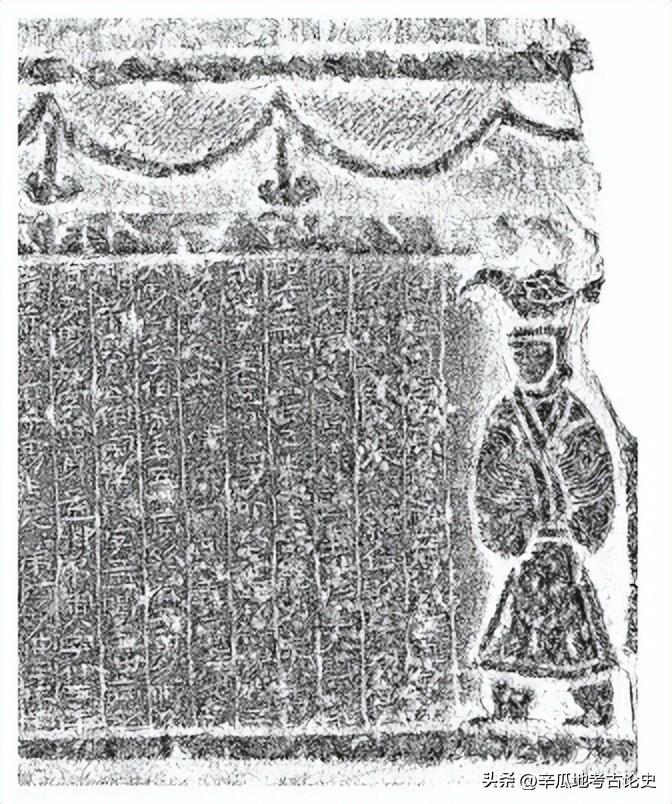

第一个例子,是山东邹城峄山北龙河宋金墓对于汉代旧墓石料、石棺和祠堂刻石的再利用。在石料加工不易的古代,出于节约成本的考虑,利用旧墓或其他二手石材以建筑新墓的案例或许并不罕见。但在此例中,墓室的营造者对于旧有石材的使用绝非随意为之,而是有意别择、经营位置的结果。如一号墓顶部的盖顶石,便是取材于汉代墓葬的顶部。位置上的延续体现出功能上的类同,具有象征意味的抽象图案与方正谨严的造型,也理所当然地成为墓室顶部最为重要的视觉焦点。在单室墓中,正对墓门的墓室后壁是极为重要的位置。

一号墓的营造者遂将刻有六百余字的文通祠堂题记刻石置于墓室西壁(正对墓门)的下方。据考古报告描述,题记图像分为上、下两侧,上层为垂帐纹,其间有挂饰,下层为文字和图像。对于该题记的内容与图像释读,胡新立在《邹城新发现汉安元年文通祠堂题记及图像释读》中已有专论。我们所需关注的是,将此祠堂题记刻石安置于此,不仅题材较为契合(虽内容无法完全相合),也能够在相当程度上以最小的成本提升墓室主壁的装饰性。在此分解、重组和再利用的过程之中,原本作为外壁的祠堂题记刻石,成为墓室的内壁,观看的方式也由公共转向私密。

内容与装饰的重要性发生了戏剧性的颠倒。其他三墓中对于汉画像石的移用也大抵相类。在此案例中,刻意的安置与因成本和数量限制而带来的随意性均有体现,既破坏了汉墓和祠堂的原境,又造成了新的“原境”,使碎片得以重生。

灵岩寺辟支塔

灵岩寺辟支塔

第二个例子,是灵岩寺北宋所建辟支塔第一层内壁所镶嵌的一座唐代小石塔残件。据郑岩的研究可知,这座雕刻华美的小塔与青州龙兴寺、济南开元寺所见的小塔属于同一类型,即流行于盛唐时期的“小龙虎塔”。它们的主体可能毁于唐武宗灭佛。但与被瘗埋于龙兴寺和开元寺窖藏中的同类残件不同,这一小塔的残件被灵岩寺的僧人仔细地搜集起来,镶嵌在了新落成的大塔之中,像是一幅画贴在新塔内壁,或者说像是一位逝者的眼角膜被移植到另一个人体内,以一种独特的方式确认其原有的身份,延续其生命。在此碎片拼接移植的过程之中,转化同样不可避免,如果说铁袈裟是因其成为碎片而获得了“背面”,由平面而立体,从二维到三维,小龙虎塔的例子则是隐藏了原有的其他各面,由立体而平面,从外向转为内向,成为三维佛塔实体中的二维佛塔装饰。

最后一个例子是七宝台。与前述汉墓、祠堂和小龙虎塔的案例有所不同,七宝台的政治身份和象征意义要显赫得多。所谓七宝,并非一般意义上的泛指,而是象征着转轮王统治天下的轮宝、象宝、马宝、珠宝、女宝、主藏臣宝和主宾臣宝。将七宝置于朝堂之上,兴建与之相关的纪念性建筑,是武则天登基前后特定时代语境和政治文化的产物。由此,便牵涉到郑岩之所谓作为事件的破碎。先天政变后,唐玄宗进一步拨乱反正,将象征着武则天政治权威的洛阳明堂加以改——削减其规格,又将与阿育王塔相类的权力象征——天枢熔化销毁,较为彻底地破坏了武则天时期洛阳轴线政治景观中的关键节点。坐落于长安大明宫南光宅寺中的七宝台,虽然逃脱了被马上拆毁的命运,但已风光不再,难逃会昌灭佛和黄巢之乱的影响。

七宝台造像

七宝台造像

直至明末清初金石学兴起,方有十余件或完整、或残缺的七宝台石雕拓片被抄录于金石录和地方志之中,再度为人所知。至于这些石雕本身,则与灵岩寺塔中的小龙虎塔相类,被移置于大约建成于明代之宝庆寺塔的砖壁之上。其何时由光宅寺遗址迁移到位于今西安碑林博物馆附近的宝庆寺,已无资料可证。我们所能知悉的是,这些石雕除相当部分流落日本、美国外,仍有六件置于宝庆寺砖塔之上,占据了这座六角形塔的全部二层壁面。

甚为有趣的是,宝庆寺塔三、四、六层壁面的砖龛上,还嵌有北朝至隋唐时期的石造像。颜娟英、杨效俊等研究者多致力于探究和恢复七宝塔及其石刻雕像的本来形态和原初位置(参见颜娟英:《武则天与唐长安七宝台石雕佛像》《唐长安七宝台石刻的再省思》,杨效俊:《武周时期的佛教造型——以长安光宅寺七宝台的浮雕石佛群像为中心》),亦即前文中所言的原境,却并未对其新境——宝庆寺塔,及与之同居此塔外层砖龛之上的北朝和隋唐佛像之布置格局有更为深入的探讨。在移入新的宗教空间之后,七宝台造像原有的系统性功能和政治象征意味已消失殆尽。若稍加留意,是否可以如郑岩一般,发现七宝台碎片如何融入新的建筑实体、获得新生的故事呢?

邹城宋金墓M1出土文通祠堂题记刻石拓片局部

邹城宋金墓M1出土文通祠堂题记刻石拓片局部

面对废墟,复原、重建以恢复其完整形态或许源自我们本能般的好奇心,也是学术研究的题中之义。但要想更进一步,探索更为遥远的“学术边疆”,便须破除对于完整性的执念,认识到碎片本身的价值,进行多重维度的探索和发掘。田晓菲的《赤壁之戟》,为探讨废墟和碎片提供了文学层面的向度和启示;郑岩的《铁袈裟》,则进一步引发我们对于破碎与重生的思考。“碎片本身之所以重要,是因为它瓦解了艺术品的完整性和视觉边界,可以引导出一些不为我们所注意的新问题。”(《铁袈裟》,3页)倘能如此,无论是在开放的文学史还是艺术史研究领域,原本居于边缘、零散破碎而鲜有人关注的材料,便能熠熠生辉、焕发活力、重获新生。

三星堆出土的立人像 可能是那个时候的巫师

自从三星堆的发现以来,考古工作一直在持续进行,这个遗址被誉为20世纪人类最伟大的考古发现之一。虽然这个遗址的历史可以追溯到大约3000到5000年前,但在挖掘和历史文献中并没有找到任何关于它的记录。与此同时,出土的文物却与《山海经》中的一些记载惊人地相似,这为《山海经》的真实性提供了有力的证据。我要新鲜事2023-08-21 19:48:080000学习:中国古代陶瓷专题:辽代陶瓷

辽代是契丹族在中国北方建立的政权,时间约在五代~北宋时期,与中原汉地及西域各国都有密切的关系。契丹人在文化上兼容并蓄,学习汉人设窑烧造陶瓷,开创出独树一格的陶瓷艺术。辽代陶瓷取材于当地黏土,大部分的器物用陶土制胎,只有少数仿定窑的白瓷用瓷土制作,但是坊间还是统称「辽瓷」。此时的产品既有中原类型,也有游牧风格的形制,本文选取五件典型器物,介绍它们的特色。1.黄釉长颈瓶我要新鲜事2023-05-26 13:00:200000皇帝梦见已死皇后呼救,觉得不对劲,派人去地宫查看,真出问题了

道光慕陵“风水事件”本文作者倪方六道光皇帝爱新觉罗·旻宁,是清朝入关后第6位皇帝,庙号“宣宗”。死后葬于清西陵,陵号“慕陵”。慕陵位于清西陵内的龙泉峪,是清朝东西二陵中规模最小的一座,是简化版帝陵,没有方城和明楼。慕陵为什么这么“简单”?这是道光自己要求的,希望“俭约”。实际上,在自己的陵墓建设中,并没有节省,慕陵花费一点也不比其他帝陵少。我要新鲜事2023-05-26 17:18:100001刘涵川:一度咄咄逼人的匈奴帝国,消失在了中国北方

我要新鲜事2023-05-29 11:08:170000