讲座:张闻捷:周代贵族生死观念的变迁——以墓葬资料为中心

本文为山东大学历史文化学院考古学系主办的“东方考古论坛”,“周代贵族生死观念的变迁——以墓葬资料为中心”的讲座纪要。周代是我国各种制度形成的重要时期,其中墓葬所反映的生死观念便是考古学研究最直接最重要的内容之一。厦门大学张闻捷教授是80后年轻学者中的佼佼者,特别是在周代墓葬和礼仪制度等方面的研究尤为精彩,现小瓜把讲座纪要摘录于下,刚兴趣的朋友可以看看。

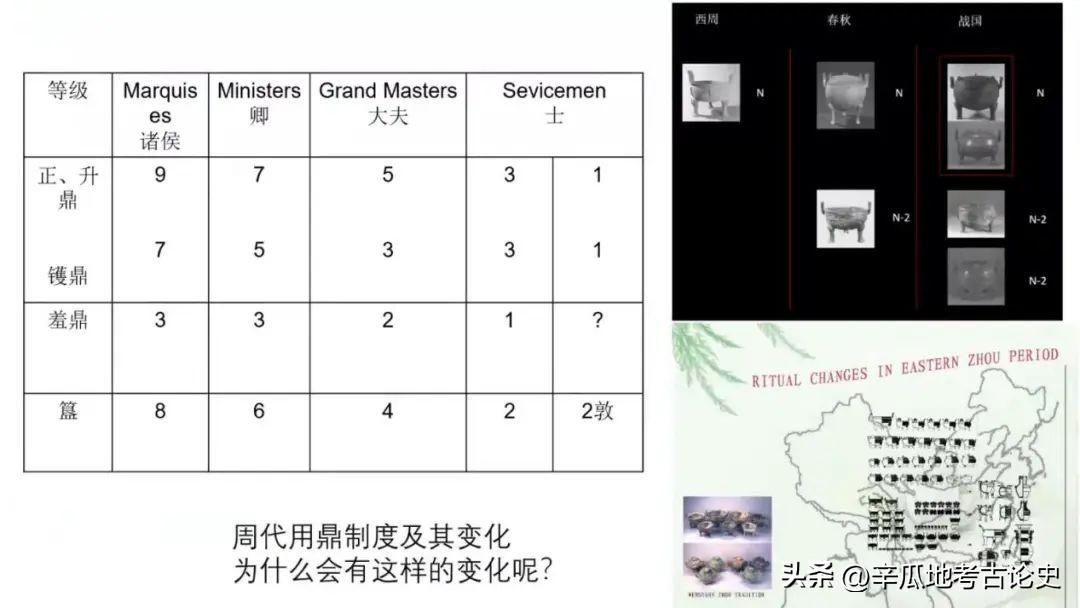

讲座伊始,张闻捷老师首先介绍了讲座选题背景,并就“墓葬中的青铜礼乐器是否具备祭祀功能”的疑问与周代用鼎制度的变化的原因展开本次讲座内容。

首先,张老师介绍了自己的研究思路。他认为,生死观念的不同会对丧葬行为产生深远影响,并进而波及随葬品的选择和使用上。《礼记·表记》篇记载:“夏道尊命,事鬼敬神而远之……殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼……周人尊礼尚施,事鬼敬神而远之”,作为三代礼制核心的丧、祭活动,即主要包括“敬神”与“事鬼”两方面,其共同之处均以祖先为主要施礼对象。所以对于祖先存在状态(鬼、神)的不同理解和看法,必将对养生送死的行为产生重要影响。在两周时期,“神”与“鬼”的概念究竟是如何形成与变化的,它们与魂魄观念存在何种联系,以及对当时人们处理丧葬事宜产生了怎样的影响,这是所要尝试探讨的问题。

之后,讲座依次从既往研究概述,西周时期、春秋时期、战国时期的生死观念,余论几方面展开。

张老师观察到既往研究中,前贤关于中国上古时期生死观的探讨,多集中在宗教文献资料详实的两汉时期,而对两周阶段则着墨较少;所使用的资料也主要是传世文献以及出土文字资料,而对于墓葬本身结构以及随葬品组成的变化则关注较少。相对于文献墓葬则有不可比拟的优势:一、墓葬是古人生死观的直接反映;二、墓葬相对“永恒”,更加贴近于特定时代的真实想法;三、丧葬活动是普世性的行为,可以反映各个阶层。因此,更加关注墓葬自身的变化(包括墓葬结构和随葬品的组成两个方面),从“敬神”、“事鬼”所受重视程度的转移来简要揭示两周时期贵族生死观的变迁。

西周时期的生死观念

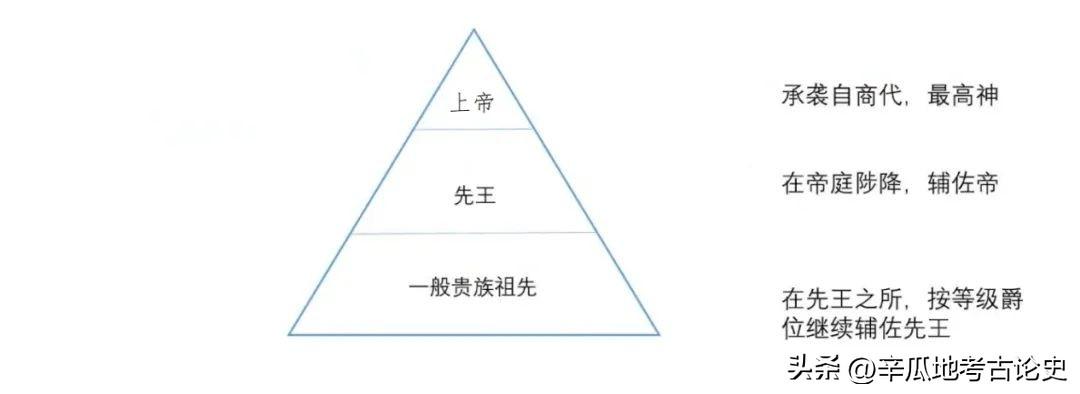

西周时期,“天命”与“德”的观念是官方思想的主流。贵族们普遍信奉昊天之下又有上帝百神,新逝的祖先将依据生前爵秩而列为诸神。正由于祖先魂灵高高在上,所以宗庙祭祀时首先需以礼乐降神,并辅以郁鬯。反之,“鬼”的概念在这一时期的文字资料中却极少被提及。

这种观念在墓葬中就表现为:随葬品用以体现墓主人的身份等级和优雅礼节,仅有一套铭文多见“用享孝于皇祖考”固定语辞的青铜祭器,同时祭器上多铭刻长篇的纪功文字,以便于死者魂灵在帝廷获得合适的、与其爵秩相应的位置。死者并无“地下世界”或者“死后生活”的概念,“多寿”、“永寿”、“眉寿”、“灵终”是他们生前所祈求的,显示出对于死亡的强烈畏惧。而在墓葬结构方面,也无仿照生前居室的用意,生居与死地成为两个截然不同的空间环境。

从整体上看,这一时期的贵族墓葬既与生时居所全然不同,也没有可供墓主人在死后继续生活之物。生与死在墓圹封闭的那一刻便成隔绝,事生与事死遵循着完全不同的原则。宗庙祭祀所体现的等级原则在死后仍然被着意强调,所以,“敬神”应是这一时期礼制仪节关注的中心;以保证祖先之灵在天廷成为相应的神祇从而降神于子孙。

春秋时期的生死观念

春秋以后,随着以关中地区姬周文化为核心的传统礼制的解体,地方信仰系统开始广泛流传、融合,促成了新的生死观念出现,并推动着丧葬实践的变革。

首先是在西周晚期玉覆面基础上衍生出的敛玉系统的完备。

玉敛具被认为是汉代玉衣的前身,其目的旨在借用玉器的洁净与永恒来保护死者躯体不至于腐朽,即“不朽”观念,这一方面反映出贵族们对于死后世界开始清晰并重视。而另一方面则是对“魂”与“魄”关系的重新认知。而魂的概念正是在春秋初年由南方传入中原地区,并在此后的文献中被广泛讨论。这种死后“魂魄二分”的看法,就此决定了事魄的重要性将不断上升。

其次是“明器”(狭义的明器)的出现,并与祭器形成不同的组合形式。

在晚出的礼制文献《仪礼》与《礼记》两书中均有关于周人兼用祭器、明器的记载。考古所见的两套组合形式亦颇能吻合于礼制文献中有关“祭器”与“明器”的定义。而且相比于祭器组合之间严格的数量等差,明器器类的数量则比较随意。同时张老师对“行器”概念的变迁进行了简要介绍。“行器”本意为“巡狩征行之器”,在春秋早期演变出第二层含义,即“大行之器”。以及与行器意相近的“遣器”。

张老师指出,明器(有时又被称为行器、遣器)正是在丧时制作、致送于神明的不成用之物,它的出现亦反映了对于地下之鬼需求的感知;明器与祭器两套组合,与前述对死者躯体的装殓一样,都反映了贵族们对于鬼以及死后世界(地下世界)的逐渐重视和认知。祭器事神而明器事鬼,这是此后礼制实践的一个重要分界线。而之所以首先使用明器化的商式酒器,一方面是由于该地区曾居住着大量的商遗民,对制作商式器物有一定的了解,而另一方面则是早期礼制遵循“生死有别”原则的体现。

与这两个变化趋势相对应的是,《左传》中也出现了对“归鬼”的详细描述,最著名的例子当数郑国子产对“伯有之乱”的评论(《左传·昭公七年》):“人生始化曰魄,既生魄,阳曰魂。用物精多,则魂魄强,是以有精爽,至于神明。匹夫匹妇强死,其魂魄犹能冯依于人,以为淫厉”。这里有两点十分值得注意:一是升天为神成了高级贵族的特权,普通人则被剥夺了成为神祇的资格。其二是厉鬼归来、复仇或危害人间的概念。而解决的办法就是使魂得到适当的归宿。

春秋中期之后人们对鬼回归人间并对人世活动产生影响的认知,以及贵族对死后世界和死后存在、需求的重视,对墓葬的营建和随葬品的选择上产生了极其深远的影响:地下的鬼与天廷的神分属二元系统,敬神与事鬼分离,专门事鬼的明器比例不断增加。而且人们还逐渐认为鬼与生人有着同样的需求,讲究美食佳肴、良宅美眷,所以丧葬活动的原则也渐次由“生死有别”转变为“事死如生”。

战国时期的生死观念

战国之后,随着从对死者生前身份到死后生活关注的转变,贵族墓葬中出现一些新的变化,包括用具(如死者生前日常所用的物品)、食物、墓室结构(居所)等方面。

随着从对死者生前身份到死后生活关注的转变,贵族墓葬中开始大量出现死者生前日常所用的物品,包括服饰、衾被、床、几、耳杯、梳、篦、奁、镜、扇、扫帚、笔墨等。同时许多楚国贵族墓葬中还会用竹笥、陶罐等装上各种美食来奉献给死者。

更特别的是,楚国贵族墓中开始仿造生前的居室对墓内进行分室处理,并将随葬品严格地按照其性质放入不同的空间中,而在战国晚期的长沙地区,楚人更将墓室之间打通,仅以梁柱分隔,并配上可以开关的门窗结构,俨然已与生前的寝居无异。由此,从用具、食物、居所等各个方面,楚人都为其死去的祖先精心营造了一个完全仿造生前的“地下生活世界”。而且这种生活是如此地真实、精致,完全与奉养生人之法相同。中原地区的贵族墓葬中也有类似的趋势,只是其生活用器的比例要略低于楚墓而已,当然这部分也有由于保存不善所致。

同时,这一时期的青铜器装饰中也开始大量出现反映现实生活场景的刻划图案,纹饰布局、内容共性较强,应是基于相近的粉本,且多集中于壶、盘、匜等水器之上。刻划图像的内容主要包括宴饮、田猎、弋射和征战四种。这些反映贵族们“笙歌犬马、杀伐征战”的图像被墓主人带到了地下世界,很显然是希望能够在彼世依然过着如此一样的生活,具体而微的图像资料正是最好的凭托,它们是整个时代风气下的产物。

在介绍了墓葬方面出现的变化之后,张老师总结了儒家学者对这一社会领域的剧变的认知,介绍了南方地区见到的两类简文中常见描述“鬼”的危害,并强调“事鬼”与“避鬼”。这种“重鬼”的观念映射到墓葬活动中,必然是“偶人以侍尸柩,多藏食物以歆精魂”,乃至“破家尽业,以充死棺,杀人以殉葬,以快生意”(《论衡·薄葬》),来满足地下之鬼的各种欲望和需求,使其有所凭依而不至在人间游荡为祸。

但是,相比于“事鬼”的不断受到重视,普通贵族和庶民们对于以“敬神”为原则的宗庙祭祀事宜却逐渐失去了原有的关注和热情,庙祭逐渐演变为墓祭,墓葬中与身份等级相关的祭器出现微型化、模型化的趋势,或者直接以仿铜陶礼器取代,但形制、数量、组合又与祭器无异。

战国之后,天上之神与地下之鬼的对立观念更加得到强化,“归鬼”被普遍认为是造成人世间众多苦难的重要根源,所以对于单个家庭而言,他们更关心的是,为死去的祖先之鬼找到合适的依托,使其在地下世界黄泉、幽都能够过着如生时一样的生活,从而不再返回人间为祸。于是,墓祭开始变得流行,田宅美食得以在墓中出现,墓葬的结构和随葬品的选择也都以“事死如生”的原则来进行。战国晚期编著的《周礼》一书中,祖先被置于“天神、地祇、人鬼”三元系统中的人鬼一系,显然便是这种思想观转变下的产物。

楚国作为东周时期南方重要的文化中心,亦在这场观念的变革中担负着极为关键而重要的作用。虽然我们不敢断言墓葬仿生活化的原则最早起源于楚地,但从现有资料来看,却无疑在战国楚墓中表现得最为突出。所以,我们可以指出的是,生死观念的变迁对于楚人使用青铜礼器显然产生了显著的影响,这至少表现在:铜器功能的多样化趋势,尤其是生活化趋势;仿铜陶礼器的日趋盛行;明器化的随葬祭器与实用性的铜器之间差别日渐凸显,同时,宗庙祭祀的实用祭器与日常宴饮的食器之间界限逐渐模糊。

新发现 | 四川凉山金沙江畔发现两百余座商周时期墓葬

2019年12月至2021年3月,为配合金沙江白鹤滩水电站的建设,四川省文物考古研究院会同凉山彝族自治州博物馆、宁南县文物管理所对钟家梁子遗址进行了考古发掘。此次发掘共发现商周时期墓葬287座,其中包括石棺葬27座、土坑墓241座、瓮棺葬18座、灰坑葬1座;出土各类陶器、石器、骨器、蚌器等各类随葬品463件(组)。墓葬局部全景——北部遗址概况我要新鲜事2023-05-07 10:17:480000武则天墓地在哪里:武则天墓地位于咸阳市(葬于乾陵)

武则天的墓地被称为乾陵,该墓地位于西安地区。在墓地中埋葬了两位皇帝,一位是唐高宗,另一位就是武则天。据传闻称,武则天在墓中的状态十分雍容华贵。其身上穿着120套入殓的衣服,同时口中还含着一块十分宝贵的玉。在其身下有着十分珍贵的床褥,棺椁中还有许多书籍和字画。不仅包括武则天自己所写的书,还包括《兰亭序》的书法原本。一、武则天墓地位于咸阳市我要新鲜事2023-05-10 20:17:410002比玛雅更神秘的三星堆文明是什么样的历史(三星堆遗址)

三星堆遗址的秘密现在还没有被发现。19世纪初期的时候,在南美洲发现了十分神秘的玛雅文明。这是唯一一个我们地球上发现过的丛林文明,之前人们一直都认为玛雅文明可能是外星人制作出来的。而在到了20世纪之后,我国的考古工作者又在四川地区发现了比玛雅文明更加神秘的三星堆文明,现在我们对于三星堆文明几乎是一点儿都不了解。三星堆文明的发现我要新鲜事2023-05-11 03:36:410000考古偵探 : 解讀歷史就像閱讀推理小說,帶你踏查文明起源

新資料●新觀點●新方法歷史課本沒有告訴你的事★甲骨文不是最早的文字?毛筆字才是?★「中原」在哪裡?為什麼華人自稱「炎黃子孫」?★三過家門而不入的大禹先生,「家」在何方?★為什麼夏商周三代王朝更迭如此相像?★世界最早的人類文明在長江?我要新鲜事2023-05-26 17:58:460000