关于现有中国考古学田野发掘方法的讨论

作者近照

在文章的开始,我想先回答老师在讨论中提出的第七个问题,即考古发掘的目标是什么,在我看来,考古发掘的目标总结可以总结为以下几点,即:

生态地发现和保护遗迹遗物,为研究及解决考古学问题提供正确的材料支持。

要理解这一定义,首先当确定其中“考古学问题”的范围。按1993年冯恩学《田野考古学》[i]:

田野考古学是实地考察、获取实物资料以研究历史的学科。

冯恩学先生把田野考古学研究的问题统归在历史之下,然而其中所言“历史”概念的范围似并未在文中明确指出。《说文》:

史,记事者也,从又,执中,中正也。

在传统中国语义下,历史指的是由人记载的事件抑或人物,而据在冯恩学先生《田野考古学》出版之前不久1985年罗泽先生的观点:

史学是研究人类社会的发展过程及其规律的学问。[ii]

即可知《田野考古学》中“研究历史”的定义可能指代的是人类社会的发展过程史以及其发展规律问题的研究。

我们虽不可准确推知冯恩学先生对于“田野考古学”所能解决的历史问题范围的界定,但此时或可因之引发出一个对考古学研究问题的讨论,即考古学研究的范围是仅仅只有人类的历史,还是包括人类、自然乃至宇宙的大历史?现在,很多按照田野考古学方法发掘的遗址已经开始采集浮选土样、碳样等用于后期的自然环境分析以及年代检测,如仍在发掘的殷墟遗址、湖南七星墩遗址等等。通过对田野发掘中收集的关于古代信息的第一手遗物资料进行自然科学方法的研究,可以较为准确地推知当时的地表环境,抑或分析当时的地质特点、气候变化、生物多样性等等多种问题。可知,现代考古学期望研究的历史问题,已不仅仅局限于人类社会的发展史,而是更为综合的有关地球历史各个学科视角上的问题。其与现史学界David Christian所提出的“大历史”(big history)理论[iii]相对应,即将自然史与人类史整合,研究人类、地球乃至宇宙的宏观历史学问题,同时也为诸多自然科学学科提供研究资料。

因此,我更倾向于将文章开始时所设定义中的考古学问题初步归纳为“可以通过考古学的田野发掘及其他收集方法所获得的资料来进行研究的‘大历史’问题及相关问题”,其中的“相关问题”是包括与‘大历史’问题有关的社会运行规律及预测、自然科学规律问题等等。这一种范围较为宽泛,但或未有增益。

我所见现有考古学田野发掘方法的局限

由上可推知,考古学的田野发掘作为考古学者研究问题最具普遍性的方法之一,其必然有为其提供材料支持的作用,而考古发掘材料,则大多数以遗址遗迹遗物等具体发掘所见的记录资料的形式呈现,那么对其记录资料的使用,则必然要考虑其与发掘所见的客观材料相符的程度,抑或者说,科学性[iv]。然科学性为何?仅仅保证发掘过程严格按照相对科学性的地层学来进行及记录,至于最后遗址的发掘总结阶段再对这些以相对科学性的地层划分为发掘逻辑所获得的资料进行总结与猜想不失为一种保护发掘总记录基本科学性的手段,如此,则发掘总记录的科学性则必然维系在考古发掘所用的地层学的科学性之上,地层学的局限性也因此可能会反映到遗址发掘总记录中来,那么由此亦可知,若不考虑这一点,则考古发掘总记录的科学性就很难保障。考古地层学的局限,前人已有较多描述,在此,我仅想结合我仅有的发掘经验对这一问题提出一些我自己的理解:

现考古地层学的基本原则之一是根据土质土色来划分遗迹现象,此原则的科学性原理在于每一个时期在某个区域中人类活动和自然环境要素是有差异的,由此则会造成当地的自然环境及土壤中各元素成分含量的差异,反映到其可为人们便于即时观察到的因素则为土质土色等土壤特征。由此,在无法对每一块土壤进行成分分析的前提下,在考古学的田野发掘中,发掘者将依靠自我辨识土壤颜色及土壤质地等参数的敏感度来标定每一个层位乃至遗迹。这一方法的优点在于在田野发掘的过程中,发掘者能较快速准确地确定各堆积单位的性质、范围及叠压关系等发掘参数。而因此,这一方法的科学性精度便极大程度上在于发掘者视觉及感觉等对于土质土色等土壤参数的辨识度,而亦由此可推知,若严格遵循地层学划分原则来进行考古学的田野发掘,便可能会导致两个问题:由于发掘者肉眼辨识度不同导致的堆积划分差异以及由于土质土色的微小差异所可能造成的堆积漏误判。

当一位发掘者就自己感官所见划分堆积之后,若另一位发掘者的感官辨识度不如前一位发掘者,则可能会导致两者划分堆积的意见相左,并进而产生不同的堆积划分方案。如此,二者皆为正确地运用地层学的方法划分堆积,但却不能够互相保证自己或者对方划分的正确性,此问题在同一发掘者在不同时间观察同一遗迹现象的时候也同样会出现。这种对遗迹性质的认定可能会产生极大误差的问题当多出于堆积间的地质学指标仅有微小差异的发掘现场,如长江中游等气候及地质条件复杂的地区。

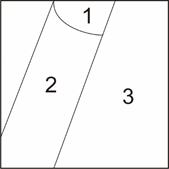

(在地质条件复杂的地区,遗迹与周围的地层的土质土色可能只有一点像你用脚踩过与未踩过的地面之间产生的微小的差异。上图中遗迹的北部边界应该划在何处?)

同时,气候及地质条件的复杂以及一些其他的人为因素亦有可能会造成堆积划分的漏误判,即如降水、地震、生物活动以及人为无意义的扰动等亦可能会导致原有遗迹的地质学特征与附近地层等的地质学特征趋同,从而无法明显地通过地质学指标来区分其范围,若在其附近有相应辨识度更高的地质学差异现象,则很大可能会导致该遗迹的范围划分失误,并进而影响到后期研究者对于该遗迹的认识及整体研究,造成整次发掘所收集的资料的科学性错误。

一种初步构想中的新方法

故可见,在气候及地质条件复杂地区进行的发掘,若对于此一误差能采取一个具有灵活性的地层学划分方法加以规避,此次发掘的科学性当会有所提高。在现阶段,郭立新老师说,在各堆积局部的界限混杂而不清楚的情况下,发掘者可依凭对较大范围内遗存的整体性认识和判断,来帮助划出堆积的界线,也就是说,依据整体认识来指导对遗迹的发掘。

但在另一方面,整体性认识也不是从天而降的,必须通过不断的发掘来完善,而且经常随着发掘进程而不断调整,这样一来就可能会造成遗迹发掘过程的无序性;其二,在遗迹发掘范围进行反复确定的过程中,其所收集的遗物等资料需要根据遗迹的范围不断地进行修改,由此会增加发掘者较多的工作量;其三为在整个遗迹发掘过程中,发掘者有可能始终没有对遗迹拥有一个正确的认识,造成过掘遗迹或者少掘的现象。如将在同一处废弃的水渠和砖墙堆积判定为一次宏观砖墙堆积之时(即将散落的砖看成是一次砖墙倒塌堆积的产物),水渠的存在便很可能会被忽略,且在发掘资料研究的过程里,亦同样很难将其复原。

那么,若要将这种更加具有灵活性的发掘方法应用到现实的考古学田野发掘中,则可能需要同时建立一个相应的更加科学的发掘记录体系以保障其可行性。那么对此,或可采用一种以遗址发掘为整体的记录方法,即“整体性发掘”记录方法。不过这一方法亦仅为我的初步概念构想,仍待后期的尝试与完善。

“发掘整体性”记录方法的总体思路是将一次遗址发掘作为一个整体,在整体发掘之下再划分为若干个不同的遗迹发掘方式,每个遗迹的发掘方式由发掘者做出决定,不同遗迹的发掘方式、用途推测及过程独立记录。

在实际的发掘过程中,这种方法体现为发掘者首先根据地表土质土色等地质学特征的绝对标准来判定现探方内平面区层,之后根据遗迹出露地表的绝对地质学特征范围以及其与附近区域的联系来划定遗迹边界,此时划出遗迹的范围可能会与之前依靠土质土色等地质学特征划分出的区域的范围有所增减,此时,再对遗迹范围区域中出现的多个不同种的土质土色层进行细编号,从而将遗迹初步范围确定在一个更为宏观的层面。在实际操作中,这种方法当有助于发掘者对出土遗物及记录编号的更正,如:

(图一)(正方向)

1为黄色土;

2为遗迹,红色土;

3为黄色土,与1有极细小到可以忽略的差别;

此时如果按照上文提出的方法,发掘者将会把1和2编号为同一遗迹中的两个堆积单位,如H1-a、H1-b,因为其轮廓存在较明显的连续性。而我们假设,当发掘者发掘完1时,发现2为:

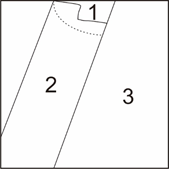

(图二)(正方向)

可知1并非为原遗迹中地层,故此时将遗迹1所有发掘记录资料归属更改为地层3即可。

(此例中至少涉及到两个发掘判定失误之处:一为叠压关系判定失误,即1叠压着3,实际情况应为3与1共同叠压着2,这可能是因为土质土色极为细小的差异导致的;二为遗迹范围判定失误,即2东北部原本呈不规则形,而在发掘范围的初次划分中将其上的部分地层划入了遗迹的范围。而若能根据发掘者的认知及经验避免上述两则失误,则更有助于遗迹发掘错误时的后期纠正。[v])

然若要更好地解决该发掘方法的适用性问题,需要做到的不仅于此。因为每个遗址中的遗迹的数量难以估计,而若要求田野发掘中领队对于每一个遗迹分别制定相应有效的发掘方案,则势必会造成发掘领队工作量的极度上升,由此可能会造成其难以担负总体发掘责任的情况。那么在我看来,或许可以尝试将“领队负责制”与“方长责任制”相结合,即在每个探方中,方长需要对探方内遗迹发掘过程及资料收集、整理、总结的科学性负责,跨探方遗迹则由两或多方方长联名负责,发掘领队则负责为各探方内发掘提供发掘方法的指导及建议。

此外

与科学性及学科可持续发展角度相应,在我看来,生态性亦是考古学的田野发掘需要达到的目标之一,此处的生态性,应当包括发掘过程的生态性以及发掘者的生态性两个方面。因为现阶段的考古发掘本身即要做到对原有地表环境及地质文化层的破坏,并进而会影响到遗址附近区域人们原有的生活方式、生产习惯乃至生态环境的可持续性,故对于任何一种的田野发掘方法的采用,预估其每次发掘工作的生态性亦至关重要,因为它可能会决定日后很长一段时间内人们对该发掘区域的土地利用方式。同时,发掘者的劳动积极性及可持续性亦当是田野发掘工程应当考虑的问题之一。田野发掘不同于一般的基础设施建设工程,其要求发掘者对于随时执行的现场工作要足够仔细,并对其记录及收集的遗迹遗物保持有极高的责任心,那么合理调配田野考古工作作息时间及适当采用提高发掘者专注力的工作模式则格外重要,田野方法能否得到准确执行也有赖于此。

故就田野发掘方法的问题总结而言,在我看来,任何一次考古学的田野发掘都需尽量做到科学性与生态性的统一,为此,则需要尽可能在不同遗址的发掘过程中选择最适用的方法,以保证每一次考古发掘的意义与真实性。而若谨守旧规,对于各种不同地域中的田野发掘采用一以贯之的手段,则更可能会导致田野发掘失去应有的准确性。毕竟,准确地还原历史与考古资料才是田野发掘的最后依归,而不仅仅是方便地获取实物考古材料。

对完善中国现通行的考古学发掘方法这一问题,其他国家现有的田野发掘方法或也会有一些值得参照的地方。2018年12月,我在越南参与了秦汉“羸䣚”故城遗址当年度的发掘,其采用的田野发掘系统与中国的田野发掘系统并不相同。就我的发掘经历而言,两种田野发掘方法的差异主要体现在两处上:地层的处理以及遗物的编号。

在地层处理上,“羸䣚”故城遗址亦像中国田野发掘一样根据土质土色等的可见差异来编定地层层位,但其编定地层层位的时间并不在下一层位发掘之前,而是在可以明显看出探方壁面上层位关系之后,也即是说,这种发掘方法允许在有较多数新的层位出现之后,再编定探方壁上的地层层位。而在探方的发掘中,则引入“水平层”(layer)概念,水平层类似于一种在室外发掘“现场”的探方层位,规定为自探方基准平面向下的每十公分深度为一水平层,水平层之下各遗迹的开口层位根据水平层来编定,探方的文化层位则在探方发掘将结束后根据最后划定的地层层位补齐。在探方发掘的过程中,亦采用由晚及早的方法,即发现遗迹现象后先判断其与相接的水平层或其他遗迹的年代早晚关系,再根据其关系从晚到早进行发掘,大范围出露于探方表面的土质土色与相接区域有差异的区域不编入遗迹而编为地层,而对于多个地层出露于探方内的情况并不根据地层的年代早晚进行发掘而是直接按照水平层将所有年代层位整体向下发掘。就实际效果而言,水平层的引入省去了探方发掘时判断出露地表自然层位的叠压打破关系的步骤,同时也解决了土壤条件复杂的地区发掘时很难精确地找到其底以至造成过掘的问题。

在器物编号上,“羸䣚”故城遗址会在探方开始发掘之前,将探方按照横纵坐标尺划分为若干个正方形小区域,比如一处4*4m的探方,便可划分为16个1*1m的区域,之后再将各小区域进行编号,比如将探方西南角作为探方总基点,由总基点向东的四块区域的序号依次为a、b、c、d,由总基点向北的四块区域的序号依次为1、2、3、4,之后再根据每个小区域所对应的横纵坐标上的位置坐标组合对其进行细编号,如a1、b3等。对于小件,其发掘时的编号顺序为遗址名 发掘年 探方号 水平层位 遗迹号(若出于遗迹) 区域号,如:LL2018H1L12HDD3a2(“LL”为遗址名“羸䣚”的越语简写,“2018”为发掘年份,“H1”为探方号,“L12”指水平层位第12层,“HDD3”指遗迹编号,“a2”指该遗物出土地点的区域号)。陶瓦片的记录方法与之相似,但大多数并不记录区域号。在后期的室内整理时,领队首先会对全探方的文化层进行判定,之后根据水平层与所划定的文化层的关系以及对所收小件的类型学分析来判定小件所属的文化层,之后根据判定的文化层给小件进行重新编号,后期整理时小件的编号顺序为遗址名 发掘年 探方号 文化层号 遗迹号(若出于遗迹) 区域号。小区域与水平层为后期的研究提供了器物出土的粗略的三维坐标,同时,在一次发掘中对小件编号两次,也为其后期更改编号提供了方便。在我看来,“羸䣚”故城遗址通过水平层与小区域建立探方平面与深度坐标系的做法或许亦可为中国地质条件较复杂地区的田野发掘方法提供借鉴。

[1]冯恩学:田野考古学【M】,吉林大学出版社,1993年。

[2]吴泽:史学概论【M】,合肥,安徽教育出版社,1985年:1(绪论)。

[3]详见David Christian等:大历史【M】,北京联合出版公司,2016年。

[4]这一定义下的科学性可能与自然科学中定义的科学性说法不同,自然科学中有较多学科将科学性定义为“可反复验证的”,其亦可应用于考古学方面,即一个成熟的结论可以在其他相似的地点或实物中体现出来。而在这里,我讨论的则是考古发掘记录资料与地点及实物之间对应的科学性,也可称之为准确性。

[5]对于田野发掘记录体系的改进,前人亦有相关论述,如于海广在《论田野考古中临时号发掘法与文化层次的划分》中对“临时号”使用的问题作了总结探讨,此做法亦有助于解决遗迹编号的灵活性问题。见于海广:论田野考古中临时号发掘法与文化层次的划分【J】,文史哲,2001年第4期:86-90. 丁兰将中法两国田野发掘方法进行对比,其中对遗迹先进行编号再判定其叠压关系的做法或亦值得借鉴,详见丁兰:当代法国田野考古发掘方法与技术【J】,华夏考古,2006年第4期。

【声明】本文作者为中山大学考古专业喻寅轩,由本号首发,若有引用,务请注明。

齿河盗龙:南美大型恐龙(长7米/生于白垩纪末期)

齿河盗龙是一种兽脚亚目下的特异龙超科恐龙,诞生于7000万年前到6500万年前的白垩纪末期,体长可达6-7米,也是目前为止发现的极少数能够存活到白垩纪末期的特异龙超科恐龙,第一批化石出土于南美洲的阿根廷境内。齿河盗龙的体型我要新鲜事2023-05-10 06:30:240000王世民:北宋时期的制礼作乐与古器研究

北宋时期的统治者,基于唐末五代割据、动乱的历史教训,为了巩固自己一统天下,致力于考订和完善礼乐制度。据《宋史》的《礼志》和《乐志》记载,从宋太祖开国到徽宗执政的一百多年,朝廷在制礼作乐方面的举措持续不断,而在考定古器的基础上铸造新器,又促进了金石学的形成与发展。北宋时期礼制方面的情况大体如下:[太祖]建隆二年(961)聂崇义上《重集三礼图》(据唐张镒洎等六图校定)。0000曾收集的摄影好作品好素材(4)

奥拉基。魔戒现身作者VladimirD阿悉尼伯因山作者JohnPoon__S2__作者PrachitPunyapor白喉三趾树懒作者NicolasR.B.冰冷而又宁静的夜晚作者LorenzoMattei捕食归来的鱼鹰作者thw1966彩虹作者AnanCharoenkal晨飞作者RimantasBikulcius0000冯时:我们为什么是“龙的传人”

人类学家已经发现,距今一万年前,中国所在的东亚地区与西亚的新月沃地之所以最早进入农业时代。一个重要原因是:这两个地区分布着大量可以被驯化的作物与动物,人类完成了对它们的驯化。但是,仅仅驯化了稻、麦、牛、羊等等,并不能完全支持农业的发生。0000中国上古精神文化的源与流

我要新鲜事2023-05-26 09:31:120000