陈淳:农业起源与“广谱革命”理论的变迁

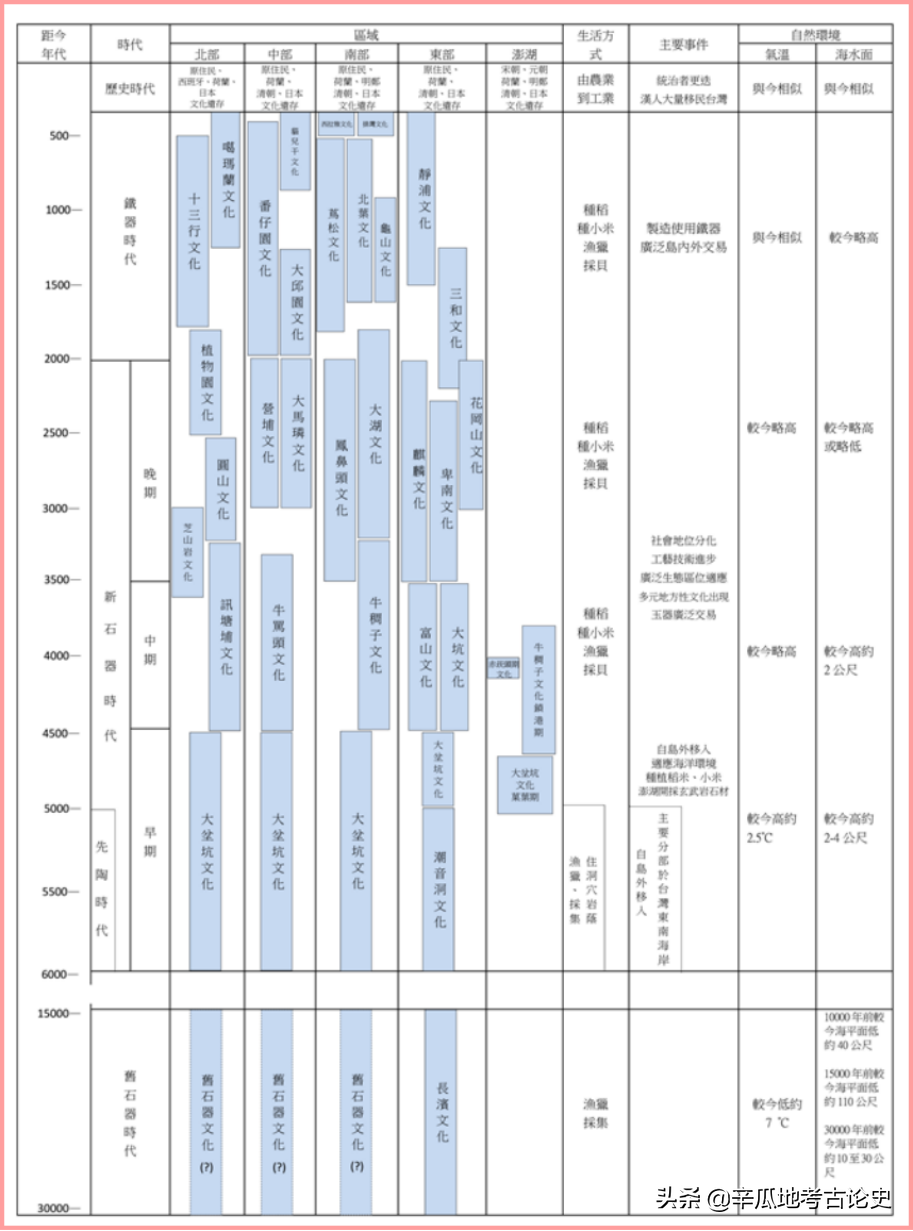

农业起源是世界考古学战略性探索课题之一,其中“广谱革命”(broad spectrum revolution)是解释旧石器时代的狩猎采集向新石器时代农业经济转变的一个重要理论概念。这一概念是指冰后期环境剧变,打乱了人类生存的食物链,一些大型有蹄类动物纷纷消失,而人口的增长也使土地载能很低的狩猎采集经济因大型动物的锐减而面临粮食危机。人类普遍被迫转向开拓以前很少利用的小型资源,如鱼类、贝类、坚果、根茎和草籽等广谱食物种类。这些食物品种回报率较低,而且采集加工费时费力,以前在大动物较多,狩猎回报率较高的情况下是从不利用的。而动物驯养和植物栽培就是在这样一种广谱经济的背景中产生的。在这一概念出现以来的四十年里,它几乎主导着西方农业起源研究的学术语境,近年来也频繁地被我国学者所论及。然而,随着考古学理论和实践的发展,这一概念也不断被反思、充实和更新。面对这种发展趋势,本文试图对广谱革命理论的变迁做一番回顾,介绍它形成的背景、要义和完善过程,梳理它在新材料冲击下所遇到的挑战,剖析这一概念遭遇困境的原因,并提出这一概念应用需要注意的问题,最后结合中国农业起源研究的实际情况提出可供参考的建议。

一、历史的回顾

在1968年发表的题为《后更新世的适应》一文中,美国考古学家路易斯·宾福德(LRBinford)总结了更新世末到全新世初人类生存方式变迁的一系列特征。这种变化在资源方面表现为人类加大对小型动物、水生资源和鸟类的利用,之后便出现了动植物驯化和早期农业。在解释变迁原因时,宾福德认为人口压力是一个很重要的促发因素。他指出,人口会在资源条件最优越的生境中快速增长,然后多余的人口会向资源条件略差的边缘生境转移。由于边缘生境的土地载能没有核心区域高,而生息在这里的社群又不断受到来自核心区域的人口压力,所以人口与资源的平衡不断被打破,导致食物供应的紧张。正是在这种压力下,狩猎采集社群不得不逐渐加强开拓以前所不利用的食物种类,如小型动物、鱼类和鸟类。利用这类资源一般要比狩猎大型动物在能量和技术上要有更大的投入。

美国考古学家肯特·弗兰纳利(KVFlannery)从宾福德的观察和讨论中受到启发,提出了“广谱革命”这个术语来描述这一人地关系的转变。他以近东为例,认为食物的广谱化是农业起源的序幕。他进而提出,距今20000~6000年间,近东地区史前社会发生过三次技术变革——广谱革命、旱地农业和灌溉农业,它们构成了文化和经济演进的“三部曲”,体现了人类社会从狩猎采集向农业转变的完整历程。根据出土材料,第一次转变发生在距今20000~10000年间,特别是大约10000年前,局部的人地关系失衡导致食物短缺,人类不得不利用许多以前并不利用的物种,如小型哺乳动物、鱼、蟹、龟、蜗牛、鹌鹑、水禽、贝类,以及野生禾本科的种子,它们在遗址中出现的频率和数量越来越多。他指出这不是一个简单地从大型食物向小型食物转变的过程,而是人类开拓的资源种类从比较狭窄向较为宽泛范围转变的趋势,与这种趋势相应的是大量新的捕猎工具和食物加工工具的发明。人类这一觅食范围及开拓技术转变的过程,就是所谓的“广谱革命”,它提高了单位面积的土地载能,缓解了人口增长带来的食物压力,并成为农业起源的先决条件。

弗兰纳利所定义的“广谱革命”概念有三个关键要素。(1)人地关系失衡:指人口数量超过土地载能,它可能是由于气候剧变导致食物资源的减少,也可能是因为人口增加使原来土地载能难以满足社群的食物需求。基于美国考古学家罗伯特·布雷德伍德(RJBraidwood)对近东古环境的调查,宾福德和弗兰纳利倾向于认为人口压力是当地食物短缺的主要原因。(2)资源种类:“广谱”指食谱范围的拓宽,弗兰纳利列举了考古记录中所见的数量和出现频率增多的物种,与大型有蹄类动物相比,它们都属于小型物种。但这只是一种基于局部观察的归纳,无法作为可操作的标准定义来使用。所以理论上的深究还应当追问,广谱究竟广到什么程度?何种意义上的食谱才能被视为“广谱”?在实际操作中还会遇到这样的问题,近东被定义为广谱的物种,在其他地区是否也可归入广谱的范畴?其他地区的特定物种如何与之比较?(3)农业起源:弗兰纳利强调只有在广谱革命的背景中,才有可能发生最初的动植物驯化,它为后来成为早期栽培作物的物种提供了一种“预适应”的过程。

“广谱革命”的概念说明,农业起源不是某些先知人物的发明,而是人类社会对人口压力和食物资源短缺的一种反应。由于获取这些食物种类无论从劳力投入还是从技术改进上的代价明显高于利用高档的食物种类,所以开拓这些低档的食物种类,并进而对其中的一些物种进行驯化或栽培,是在迫不得已的情况下应付饥馑的一种选择。弗兰纳利的这一概念受到普遍的重视,因为它比较合理地说明了农业起源发生的背景和动力机制。

二、食谱宽度与广谱革命

在本质上,广谱革命理论关注的核心是狩猎采集者拓宽食谱宽度的问题。1966年,埃尔曼(JMElmen),麦克阿瑟(RHMacArthur)和皮安卡(ERPianka)撰文,初步阐释了觅食理论,他们分别以热量和时间为计量单位,总结了动物的觅食规律。尽管弗兰纳利并没有在他的文章中明确提及,但显然深受其影响。几十年来,生态学家和人类学家的大量工作将该理论发展成了充满活力的数学模型,如查诺夫(ELCharnov)、舍纳(TWSchoener)、普利亚姆(HRPulliam)、派克(GHPyke)等人陆续完善数模的条件设置,拓展理论应用范围,并论证了它在预测动物觅食行为上的可行性,史密斯(EASmith)、温特海尔德(BWinterhalder)、贝廷杰(RLBettinger)等人探讨了觅食模型在研究狩猎采集群生计模式和群体规模方面的应用,特别是霍克斯(KHawkes)和海登(BHayden)注意到它在解释人类从狩猎采集向农业转变方面的潜力。这为考古学和民族学探讨人类生计形态中的食谱构成提供了比较精确的定量方法。

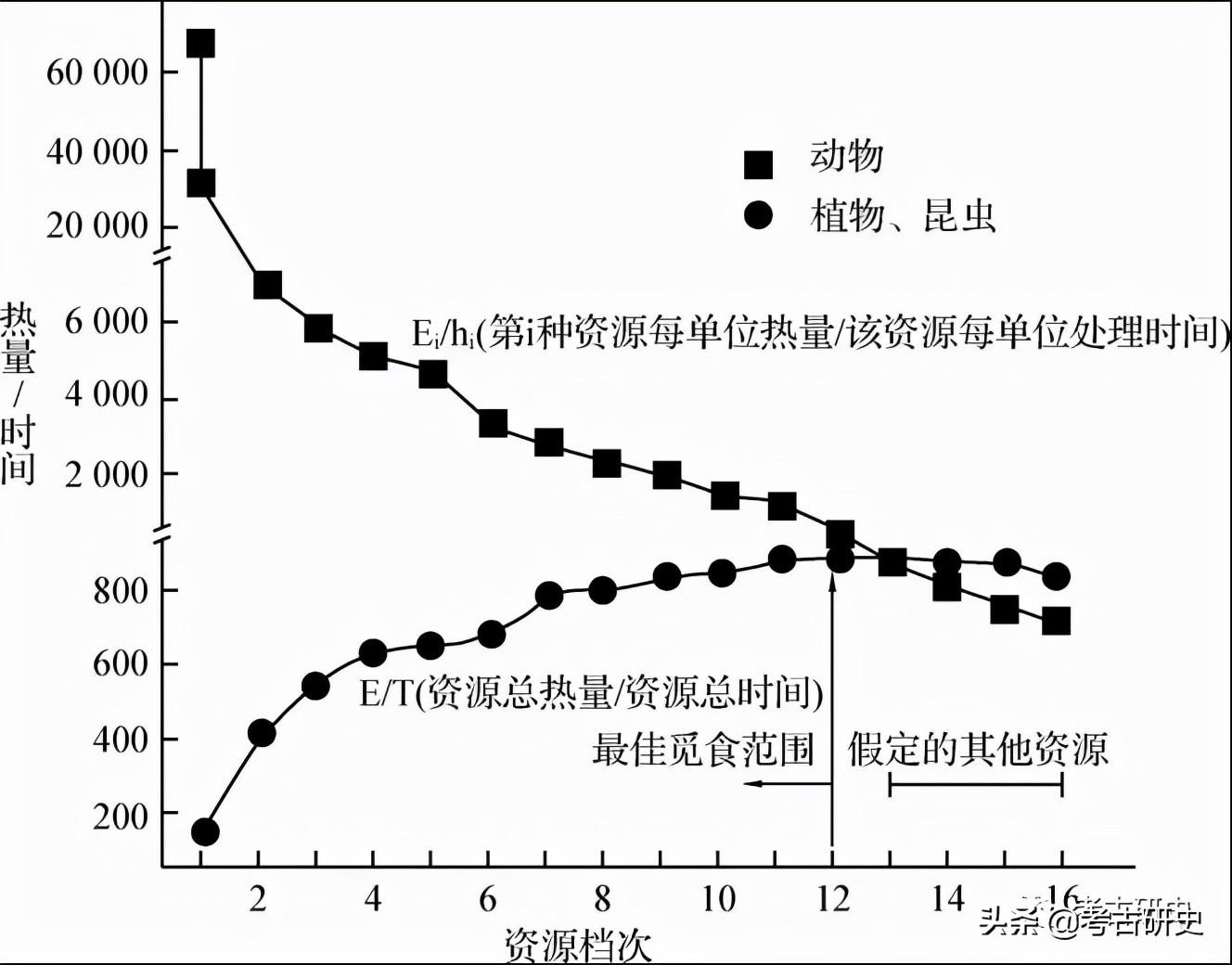

食谱宽度模型简介如下:生态学设想生物觅食遵循两大原则,最高效的摄食和保证成功繁殖。在这个前提下,一种食物是否被食用并不取决于它在环境中的丰富性,而是以觅食效率的指标即回报率来衡量。回报率一般以觅食者在单位时间内获得的卡路里计算,觅食者总是追求回报率最大化的目标,这就是最佳觅食理论(optimal foraging theory)的原理。某种食物是否能被纳入食谱取决于它的加入是否能提高食物摄入的总回报率,因此如果按回报率标准将食物分档的话,食物将依该值从高到低的档次依次列入食谱的选择范围,直到某一项食物的加入会使总回报率不升反降,这时说明整个食谱的回报率已达到最大值。所以,食谱中的资源种类和项数体现了食谱宽度的内涵。

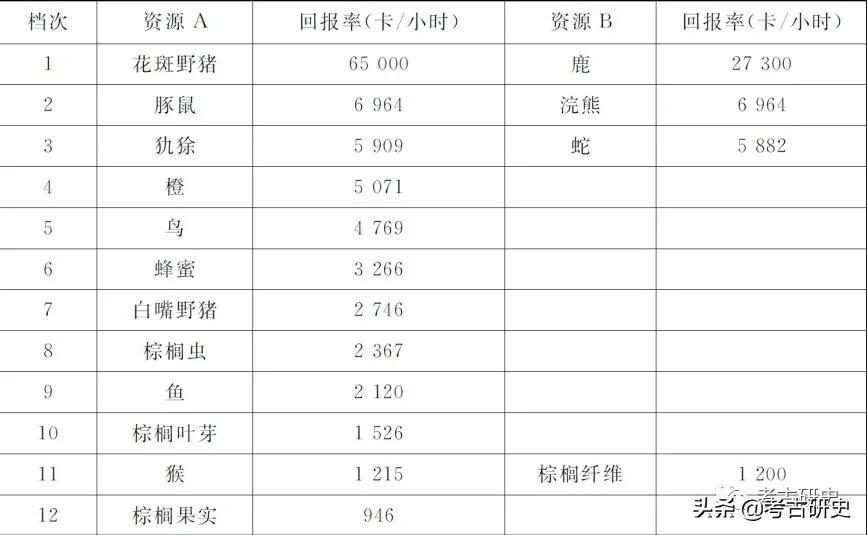

霍克斯等人是将食谱宽度模型较早应用于考察人类社会觅食的人类学家,他们对巴拉圭东部土著阿切人(Aché)的生计形态研究案例,堪称该领域的典范。该研究的目标是想弄清阿切人食谱中的种类构成与哪些因素有关,尤其植物资源是因为其比动物资源更可靠而被利用,还是仅起到补充作用。根据基于食谱宽度模型的推算,一类资源被纳入食谱的判别标准为:每单位时间内对该资源觅食所获的热量,应大于该资源列入前对食谱内已有种类觅食每单位时间的热量回报。用公式可以简单地表达如下:

Ea/ha>E/T,

a:将要纳入的新资源;Ea:取食每一单位a资源所获的热量;ha:取食每一单位a资源所需花费的时间(跟踪与加工时间);E:纳入a资源前觅食所获的总热量;T:纳入a资源前觅食所花费的总时间(包括搜索时间、跟踪与加工时间)。

因此,阿切人的16种主要资源可依卡路里回报的高低分为12个档次(表1),随着单个资源回报率曲线渐趋下降,摄食的总回报率曲线上升,最佳食谱宽度止于两曲线相交之前纳入的物种,因为图表显示若再追加回报率较小的物种,将使总回报率降低(图1)。最后,霍克斯认为阿切人的食谱构成与最佳觅食理论的假设相符,因此觅食回报率是他们是否利用某一物种的关键因素。在资源足够丰富的环境中,人倾向于优先取食高档食物,低档食物是否被利用取决于高档食物相对消费者数量而言的丰富程度。因此他进一步认为,多数低档植食只是在高档食物数量不足的情况下才被取食,而不是因为采集植物的风险比捕猎动物小。他还提到,从旧石器时代晚期食谱拓宽一直到农业起源的过程也许可以用类似的机制来解释,大型动物的消失与“广谱化”或中石器时代生计方式的出现应当与这一原理是相通的。

表1 阿切人食物资源档次分类

1992年,霍克斯和奥康奈尔(JFO'Connell)再次阐述了基于最佳觅食理论的两个推论:(1)由于人总是优先选择高档食物,因此一个地区内高档食物会先于其他物种被耗竭;(2)随着更多的资源种类进入食谱,一般搜寻时间可能渐趋减少,处理时间趋向增大,造成总体觅食成本很大程度上取决于低档食物的处理时间。这会导致在食谱宽度增大的同时,伴随觅食半径缩小的局面。这两个推论在与“广谱革命”相关的考古材料中都能找到可以作为证据的现象(不排除这些现象是由非广谱革命的因素所致),如某些大型有蹄类动物在更新世末的灭绝,以及聚落领地范围的缩减。

需要指出的是,人类的觅食行为与动物的觅食行为仍然有很大的不同,基于动物行为的推论和基于人类觅食的食谱推论是截然相反的。生态学家根据觅食方式将动物归类,如所谓的“搜寻者”倾向于广谱化的食物,因为它们的主要精力用于搜索,花在加工上的时间可以几乎为零,所以对碰到的猎物不会太挑剔,一切以吃饱为目标,这类动物的例子是食虫鸟。而所谓的“处理者”倾向于特化的食谱,它们消耗在食物加工上的能量和时间比搜寻者大得多,因此就要尽可能缩短搜寻时间,以便尽量频繁地遭遇猎物,供其选择,也就是“挑食”,这类动物的例子是狮子。但是人类的觅食行为与动物有很大不同,当他们把大量时间用于搜索猎物时,对象局限于某几种回报率较高的种类,如有蹄类动物。这时人类的食谱虽称不上特化,但范围比较小。人类把低档食物纳入食谱,似乎是高档食物在过度狩猎后几近耗竭的一种无奈选择,在加工时间成倍增长的情况下,搜寻时间越来越少,这是人类从搜寻者向处理者转变的过程,也是食物广谱化的过程。

图1 阿切人最佳觅食与食谱宽度示意图

从以上分析可见,基于最佳觅食理论的食谱宽度模型为探究人类食谱的变迁提供了比较可靠的定量方法,而如何将这种方法用于研究中石器时代的“广谱革命”,检验宾福德和弗兰纳利的观察,还需要方法上更细致的设计和完善。

三、实证研究与广谱革命

如何确定广谱革命的发生?怎样利用食谱宽度模型从考古记录中提炼出“广谱”的量化特征指标?其核心问题是哪些动植物遗存及何种表现能够代表所谓的“广谱物种”,这很大程度上涉及食物资源分类标准的合理设置。

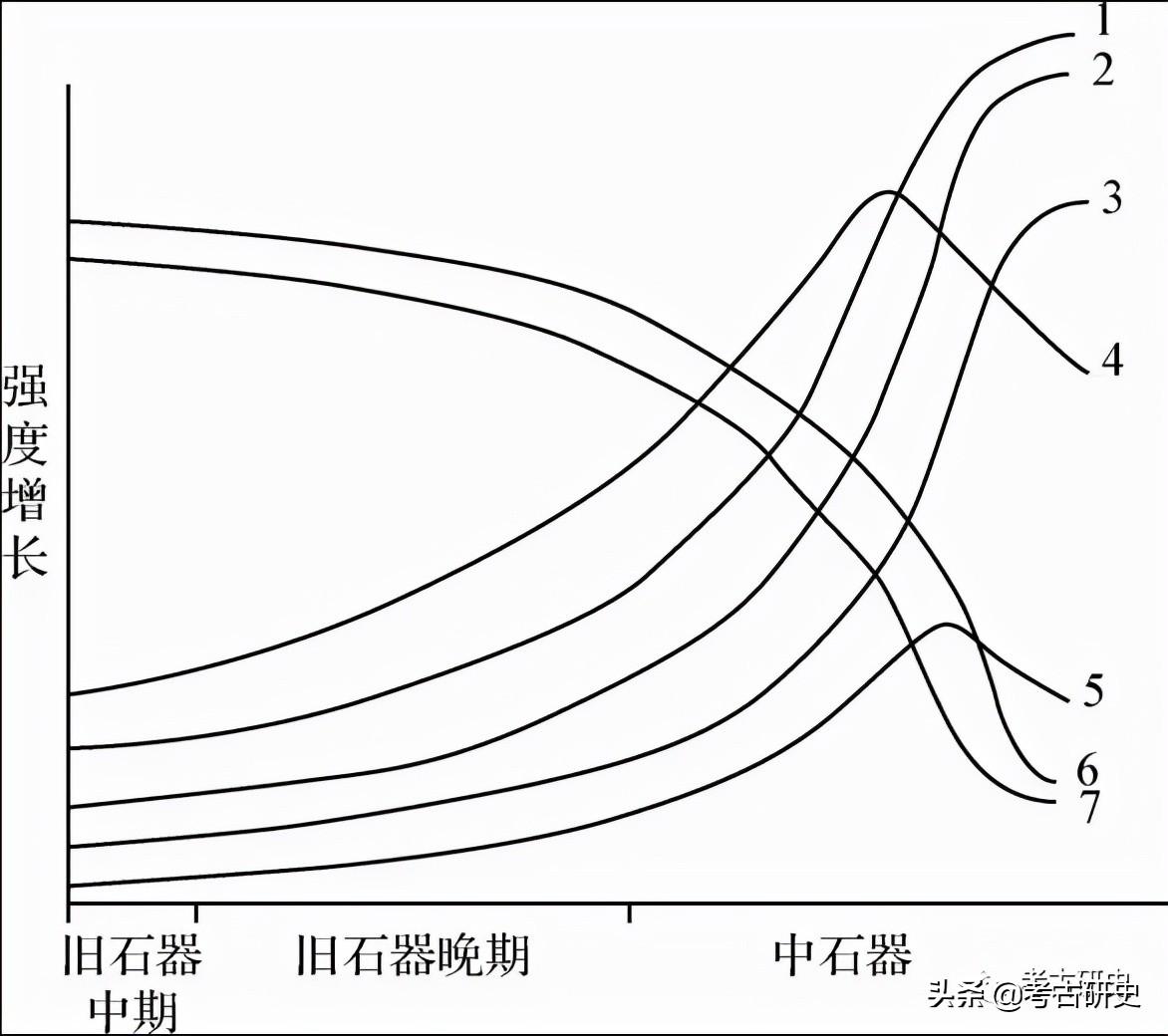

海登借鉴生态学家常用的描述生物繁殖策略和生长模式的分类方式,把资源分为K选择策略型和r选择策略型。K选择物种的特点是:个体生长缓慢、竞争力强、体型大、可多次繁殖、生命周期长达一年以上、种群分布相对均匀、易因过量开采而灭绝,大多数大型哺乳动物如鹿、牛、猛犸等就是典型的例子。r选择物种的特点是:个体生长迅速、种群数量增长快、体型小、只可繁殖一次、生命周期短至不足一年、种群分布不均匀、不易因过量开采而灭绝,鼠类、各种鱼类、海洋贝类、昆虫、草类等都属该类型。海登认为,在旧石器时代,资源压力是促使人类改变生计形态的主要因素。他把整个旧石器时代的资源开拓分为四个阶段,最初人类以零星地获取低回报率的小动物为主,随着捕猎技术的发展,开始有效狩猎以大中型食草动物为代表的K选择物种。到莫斯特时期,几乎所有大型动物都能被捕猎,直到旧石器晚期这类资源逐渐耗竭。旧石器时代末到中石器时代是第四阶段,面对人地关系失衡引发的粮食危机,人类大量利用r选择物种(图2)。显然,海登理论中的K选择物种可以对应前面提及的高档食物,它们在觅食技术达到一定水平的前提下,率先被列入人类食谱。r选择物种对应低档食物,它在K选择物种数量不足以供养人口时进入食谱,在两种资源储量不太悬殊的地区就出现了食谱宽度的大幅拓展,即“广谱革命”。同时,这些地区的社群要努力保证资源的可靠供应,因此驯化动植物的产生很可能是强化利用r选择物种的结果,这一推测与弗兰纳利认为广谱革命是农业发生的先决条件是类似的。这里,r选择物种在食谱中比例明显增加被看作广谱革命的标志(图3)。

图2 旧石器至中石器时代人类生计演变示意图

1.资源可靠性 2.食物丰富性 3.r选择物种在食谱中百分比 4.主食资源多祥性

5.技术复杂性 6.游群活动范围 7.游牧性

图3 旧石器至中石器时代资源结构变化示意图

虽然海登的观点和论证角度对史前生计演变的宏观趋势把握有一定道理,但稍加深究仍嫌粗糙。K选择物种与r选择物种对应食物档次高低,主要还是根据体型大小的显著差异,觅食回报率差距显而易见。若考虑到回报率是一个能量与成本的比值,不单单取决于能量这一个因素,那么以猎物体型大小划分食物档次就不完全合理了,还应当把构成捕猎成本的搜寻、跟踪、加工时间都考虑在内。麦克阿瑟和皮安卡最初阐述最佳觅食理论,就是从捕食成本最小化问题入手。霍克斯也提到过类似问题,阿切人食谱中的白嘴野猪比花斑野猪体型大,但是它们经常以较大的规模群体移动,需要很多人长距离跟踪才能打到,而花斑野猪以小群体快速移动,一旦遭遇,一两人即可将其捕获,且无须跟踪。因此虽然花斑野猪肉量相对较少,但由于其觅食成本远低于捕猎白嘴野猪的投入,因此回报率反而明显高于后者,成为食谱中最高档次的资源,而白嘴野猪的回报率甚至不如体型小得多的豚鼠、犰狳和鸟。由此可知,实际评估广谱革命是否发生,不能依赖一两个指标,而应当综合考虑资源利用的所有环节以及资源在整个觅食系统中的地位,所涉变量比较多,也比较复杂。

斯蒂纳(MCStiner)在1999~2002年间发表的一系列文章对如何从动物遗存中提炼有说服力的证据作了比较全面的论述。在对意大利、伊朗、土耳其几处年代为距今200000~9000年间的遗址进行研究时,她提出弗兰纳利所列举的指示“广谱”的小型猎物如兔、龟、鹌鹑、贝类,实际上在繁殖能力、成熟速度、处于强化捕猎压力下的种群恢复能力,以及捕食的难易度等诸方面都明显有别,对它们不能笼统地一概而论。她认为食物广谱化不仅表现为新列入过去被忽略的资源,还应包括资源在食谱中的比例从原来以高档食物为主向各档次食物均匀分布的趋势转变,因此不同种类小型猎物在人类食谱结构中的变化可作为反映人类适应方式转变的敏感指标。这些猎物体型差别不大,以何种指标来分档就成为关键问题。她考虑了两个制约人类利用小型猎物的因素,其一是猎物躲避捕猎的能力,一般行动快速的动物比行动缓慢的动物更能躲避追捕,躲避能力越强就意味着人类捕猎越困难,需要投入更多成本。于是她将小型猎物分为慢行猎物(如龟鳖、贝类)、快行陆生哺乳动物(如兔)、快飞鸟类(如鹌鹑)三个类型,慢行猎物档次最高,后两类档次比它低。她发现龟鳖和贝类在旧石器中期就已出现,灰山鹑、鹌鹑、鸽子等鸟类到旧石器晚期开始变得重要,而兔子要到旧石器时代末比例才明显上升,这种演变与最佳觅食模式的假设相符。基于该分类,她又计算了表示每个遗址中不同种类猎物个体数在组合中分布均匀度的辛普森指数,结果显示该数值在旧石器晚期多数遗址中都远高于较早时期,这表明各档次猎物的个体数趋向均匀,这与她的理论设想是一致的。另一因素是猎物在强化狩猎压力下种群规模的恢复能力,龟鳖种群很容易因过度捕食而失衡,而在同样条件下,兔与鹌鹑分别可以承受7倍和10倍于龟鳖的捕杀压力。因此龟鳖仅在人口规模较小的情况下才能作为一种可持续利用的资源。在人口增长的情况下,兔和鹌鹑则是更可靠和稳定的资源。狩猎压力承受度弱的物种一旦被过度开采,种群的平均年龄会降低,从而骨骼尺寸普遍变小,考古材料中意大利的海生帽贝和以色列的龟都表现出个体尺寸随时间推移变小的趋势。在此情形下,人类将更频繁地捕食兔和鹌鹑,由于这两种猎物种群对强化开拓的压力不敏感,它们在食谱中的地位将得到维持和拓展,在考古记录中表现为龟鳖在小型猎物中的比重呈历时下降。因此,斯蒂纳将猎物躲避能力和种群再生能力这两个因素结合起来,考察地中海沿岸从旧石器时代中期至末期小型猎物开拓的演变规律,很好地诠释了史前人类食物广谱化的过程,并补充了宾福德和弗兰纳利的观察,发现这个过程的开始可以提早到旧石器中期。

斯蒂纳较成功地运用觅食理论为广谱革命假说提供了具有说服力的佐证,她强调以猎物行动敏捷程度(而不是习用的生物学系统分类或猎物个体大小)来区分资源档次的有效性和可行性,从而从纷繁的材料中提炼出有阐释意义的数据,这是其最核心的贡献。她的研究不仅提示史前人的狩猎决策可能接近这种标准,更重要的是为后来的研究提供了一套合理的分类和统计方法。随后,施图茨(MCStutz)、芒罗(NDMunro)和巴尔奥兹(GBar-Oz)吸收了这套分类标准,对黎凡特(Levant)南部距今19000~12000年间遗址的动物骨骼进行了高精度年代序列的食谱宽度统计。他们发现,大型猎物从旧石器末早段就开始减少,持续到纳图夫时期(Natufian period)降至谷底,主导该长时段变迁的不是气候变化而是人为因素。特别是在纳图夫时期与所有大型动物持续减少相伴的是,早段为快行小型猎物的增加,晚期则可能是对植食依赖的强化,清楚地显示了低档食物随时间推移被相继纳入食谱的过程。这些发现再一次印证了广谱革命的发生。

到斯蒂纳的工作为止,广谱革命假说已经在许多案例中得到证明,由此发展出的基于生态学理论的诸多方法被广泛接受和应用。尽管如此,它仍然在接受层出不穷的新材料的检验。

四、面临的挑战

20世纪70年代以来,大多数有关广谱革命的食谱研究都把关注点投向动物遗存,并习惯性地认为旧石器时代人类的食谱以肉食占绝大部分,植物与动物相比属较低档的资源。因此在近东,以草籽为代表的植食出现,往往会被草率地看作食物广谱化的典型特征。这种认识与动植物遗存在旧石器时代考古材料中保存状况的巨大差别有着密切联系,因为早期遗址中只有动物骨骼才能保存下来,没有可用于旧石器至中石器年代序列的食谱演变分析的植物组合。2000年后,以色列加利利(Galilee)地区一系列旧石器遗址发掘特别注意对植物遗存的提取,这为检验广谱革命理论提供了前所未有的新材料。

距今70000~55000年,死海峡谷的阿穆德洞穴(Amud Cave)前被尼安德特人居住。该遗址的植硅石分析揭示了尼人利用植物资源的丰富信息,种类包括类似棕榈的树叶、草本植物、树木的木质部分、成熟草籽等。马德拉(MMadella)等人提出其中至少有两个科后来成为该地区的驯化种,这也许可看作广谱革命早在旧石器中期晚段就已出现的迹象。但是,韦斯(EWeiss)和巴尔-约瑟夫(OBar-Yosef)等人提醒,由于植硅石不能准确鉴定到种属,因此这个推测还需要植物种子鉴定的支持。但是这个发现显然表明人类早在旧石器中期就开始广泛利用植物了,而不是以往所认为的要到旧石器时代末。

位于以色列卡麦尔山的克巴拉洞穴(Kebara Cave),在距今65000~48000年的地层里出土了4000多颗莫斯特时期的炭化种子。由于它们出自火塘附近的土样,所以可能是穴居者的食物。有3956颗种子被鉴定为属于52个不同类别,其中788%为豆科,此外还有橡子、开心果、紫草、蓝蓟、菊科红花属、山靛、野葡萄等,只有10颗属于禾本科,包括野燕麦、野大麦、粗山羊草,以及可能的雀麦、短柄草和狗牙根。列夫(ELev)等人认为,该植物组合体现了一种广谱的觅食策略,它显示旧石器中期晚段的尼人就可能对植物有相当程度的依赖了。

23000年前的奥哈罗II(Ohalo II)遗址出土了90000多颗炭化种子,经鉴定属于142个类别,其中近19000颗为禾本科种子。韦斯等人对禾本种子进行了细致的统计,它们不仅数量惊人,而且皆为成熟个体,因此推断是人类食谱中的主食。在弗兰纳利的假说中,标志广谱革命的野生草籽采集大约出现在距今10000年,奥哈罗II遗址的发现把人类采集野生禾本科种子的时间大大提前。此外,韦斯依籽实体积将小颗粒草籽与野小麦和野大麦区分开来,小颗粒草籽包括狐尾草、雀麦草、大麦草、碱茅,其数量在禾本科组合中占86%。这反映了当时人类食谱的多样性,小颗粒草籽指示低档食物在食谱中占有较高比例,与弗兰纳利和斯蒂纳的理论假设相符。

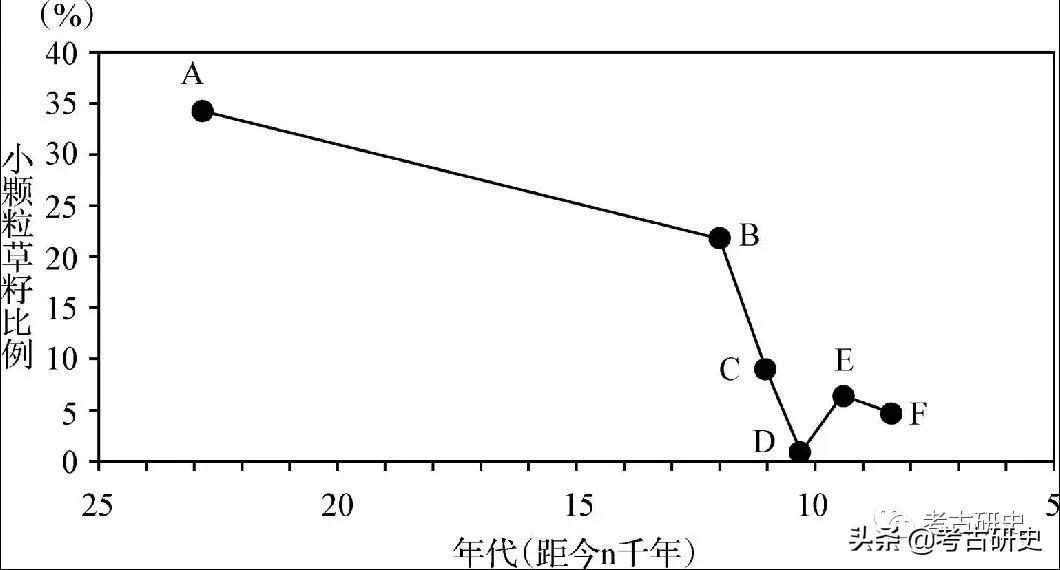

为了追溯禾本科种子在时间序列上的变化趋势,韦斯等人挑选了黎凡特地区遗址中的19个植物组合,年代跨度从奥哈罗II以后一直到前陶新石器B(距今23000~8200年),观察其小颗粒草籽相对野生禾本科种子的体积比。若该比值越大,表明食谱宽度越大。结果显示该比值随时间推移降低,表明越靠近旧石器时代末期,禾本科范围内的食谱宽度越窄,特别是最后小颗粒草籽几近绝迹(图4)。

图4 近东23000~8000年小颗粒草籽比例变化

综上所述,用近东植物材料对广谱革命理论进行检验产生了两方面的挑战。一方面是将食物广谱化的发生提前到旧石器时代晚期,尽管阿穆德和克巴拉遗址的植物利用不能指示严格意义上的广谱革命,但奥哈罗II遗址明确地表明,人类强化利用禾本科草籽这一低档食物比过去设想的要早。那么,如果前两个遗址的证据能得到进一步加强,是否表明低档食物被纳入食谱的时间还要成倍提前?是否暗示广谱革命早在旧石器时代中期已发生?考恩(CWCowan)和沃森(PJWatson)就质疑旧石器时代人类以肉食为主的观点。他们提出植物应当一直是人类食谱中的主食,而不是作为肉食的补充后来加入的。考古记录中没有表现是因为植物考古学多以炭化种子为研究对象,而早期人类用火较晚,所以相关的遗存不能像晚期那样大量保存下来。即便如此,现有的考古材料已经提示早期人类可能与植食有着密切关系,如北京周口店遗址出土有朴树籽(有学者怀疑可能为自然堆积),赞比亚北部遗址阿休利文化的直立人可能以植物种子和树上的果实为主要食物来源。考恩和沃森坚持认为,即使在南方古猿生活的背景中,也不排除能够找到其利用植物的直接证据,而在人类会使用火以后的考古遗存中,发现证据的可能性应当大大增加。所以,“广谱革命的发生是否应当更早”的问题将转变成“广谱革命是否真正发生过”。

另一方面的挑战,是小颗粒草籽百分比数值反映的食谱宽度趋于变窄,完全有悖于“广谱革命”的定义。对此,研究者的解释是,广谱革命真正的意义应当是将原先的狩猎采集方式引向禾本科物种的驯化。这暗示正是由于作物驯化进程的推进,使人类越来越倾向食用栽培所得的禾本科种子,而非采集野生的小颗粒草籽,因此造成小颗粒草籽比重降低。笔者认为解释仍显牵强,但有意义的是,从这种现象与理论假设的冲突我们可以意识到,原先建立在观察与归纳之上的简单模型并不能涵盖历史演进的真实过程中各种变量之间的复杂关系。这个案例需要寻求更进一步的解释。

五、存在的问题

在学术研究中,接纳一种理论框架并不是对材料先验性的设定,更不是让材料去迎合理论,而是要用材料反复检验理论的合理性和适用范围,要争取在新的尺度上提出补充或修正。这就要求研究者脑子里时刻要有用新材料挑战已有认识的敏感度。“广谱革命”的假说在许多研究中被非常成功地证实,但也并非“放诸四海而皆准”。越来越多的个案对它的证伪和反思,反而使它获得一种新的生命力,这是一种理论充满活力的关键所在。如果说它可以被看作一种指导了中石器时代生计形态研究三十多年的范式,那么对它的挑剔甚至否定将会催生新的研究范式的诞生,这是比重复证明一种成熟的认识更加意义重大的进步。

中石器时代广谱经济的概念自最初出现在中国学者的论述中以来,日益受到国内学者的重视,将这一解释框架应用到中国考古材料的研究中。在这一背景下,笔者想就自己广泛阅读文献的体会结合有限的科研实践来讨论几点今后应用“广谱革命”理论开展研究需要注意的问题。

(1)虽然“广谱革命”理论对研究设计具有指导作用,但最好还是不要将它作为一个定论来看待,而是将其作为一种思考问题的切入点来处理。特别是其包含的最佳觅食原理与食谱宽度模型,对所有人类食谱变迁的问题都有一定的启示作用。需要指出的是,觅食理论和食谱宽度的数学模型已经将生物的觅食行为限定在一个非常简单的水平上,因此它们对没有储藏活动的狩猎采集群预测能力最强。将它们应用于农业社会的研究时,就需要对变量的复杂性和人类的文化适应机制给予更多细致的考虑。

(2)资源的分类标准很重要。“广谱”经常使人误解为种类多样化,其实本文前面的论述已阐明,生态学意义上的“广谱”,是指食谱中包含回报率高低差别较大、档次较多的多种资源,因此这里所说的资源在本质上以回报率作为分类标准。斯蒂纳也曾强调,一般的生物种属划分和单一考虑猎物个体大小,并不能反映资源真实的档次高低,只有当研究者能体察史前觅食者的分级系统时,食谱宽度模型才能真正发挥其阐释的威力。

(3)广谱革命是否适用于解释农业起源的发生过程并不确定,因为在新材料的不断挑战下,食物广谱化与农业起源的关系越来越模糊。弗兰纳利把中石器时代食物广谱化的过程看作社会经济形态线性演进的一个促发机制,只要人类开拓广谱物种,就必然会走上农业之路。从逻辑上分析,人类没有预知未来命运的能力,人类在采取广谱的觅食策略时可能仅仅是采取了一种临时或权宜性的应对方案,他本身没有期待、也不会预见自己行为方式的改变会导致物种的驯化和另一种经济形态的出现。另一方面,农业起源前是否经过了广谱的阶段,目前还不能在所有案例中得到考古证据的支持。

(4)如何把植物遗存和动物遗存放在同样的统计标准上检验不仅是考古学研究中普遍的问题,更是检验广谱革命理论的难点。动物考古与植物考古在专业人员训练、田野发掘、实验室处理、数据统计与分析等许多方面都存在很大差异,因此同一背景出土的动物与植物记录往往缺乏在同等范畴内相互印证的基础。更糟糕的是,这还会造成如本文所介绍的那样,相同背景的动物和植物记录反映了截然相反的结果。最近有几位学者就动物与植物材料在同一解释框架中的结合作了探索,我们希望未来在旧石器晚期人类食谱方面也能出现类似的范例。

(5)近来,我国学界也重视过渡期的转变和加大对农业起源的探索。如果要赶上国际水准,除了重视对早期驯化动植物的形态鉴定分析之外,还应该考虑对驯化动力机制的探索。因此,广谱革命理论和最佳觅食模式理论无疑具有很大的指导意义。目前,浮选法已经在我国的田野发掘中普遍应用。我们不应该将眼光集中在个别遗址和少数几类驯化物种的鉴定和分析上,而是要像国际学界那样从特定时空范围的遗址中寻找相关材料,关注人类食谱种类的数量和宽度变迁,以了解人类在人地关系互动中觅食策略的变化。这要求我们更加仔细地发掘遗址,不要遗失和疏漏土壤中包含的任何材料,并且进行严格的定性和定量分析来提炼和信息,以了解中国黄河流域的旱地农业和长江流域的稻作农业是怎样从狩猎采集经济发展而来的。

六、小结

英国考古学家伦福儒(CRenfrew)将考古学研究分为相互交织的三个方面:一是问题和理论,二是技术和方法,三是田野考古发现。问题和理论主导着采用的方法和技术,并且指导考古学家寻找哪些考古材料或样本;技术方法根据设计要求,为解决特定问题来分析各种材料和提炼信息,田野发掘则根据需要解决的问题以及方法和技术的要求采集样本,最后再根据分析结果来检验先前设想的模式并最后得出理论的阐释。这三个方面都是彼此衔接,相互依存的。总的来看,广谱革命理论为研究人类在中石器时代资觅食模式的变迁和农业起源提供了一个重要的思考框架,更重要的是,它为考古学研究建立了一种有力的生态学背景,来探究史前人类觅食行为和经济形态的变迁。这为考古学家指明了一个比较明确的努力方向,知道如何采取交叉学科的方法和各种技术来寻找和分析能够解决问题的考古材料,并为最终了解和解释人类社会经济的这一重大转变过程提供更为深入的洞见。

来源:《东南文化》2011年第4期,与潘艳合作。

「考古词条」铁器时代 · 长乐宫遗址

长乐宫,西汉皇家宫殿群,位于古长安城内东南隅,与未央宫、建章宫同为汉代三宫,意为“长久快乐”。因其位于未央宫西,又称东宫。汉高祖之后为太后居所。我要新鲜事2023-05-27 02:01:090000从八仙洞的考古发现论东南亚洲旧石器晚期文化的几个问题

我要新鲜事2023-05-29 13:39:190000此皇帝创有别秦陵的帝陵模式,意欲反盗墓,最新考古发现可能错了

汉文帝霸陵的考证与考古本文作者倪方六这位皇帝第一个提出了薄葬观,反对厚葬。据《史记》,他临死前这么说的:“当今之时,世咸嘉生而恶死,厚葬以破业,重服以伤生,吾甚不取。”这位皇帝,就是创造中国封建社会第一盛世“文景之治”的刘恒,史称“汉文帝”。公元前157年6月,汉文帝在未央宫去世,享年46岁——23岁当皇帝,当皇帝23年,天意还是巧合?死后仅7天时间,汉文帝便速葬于霸陵。我要新鲜事2023-05-26 17:38:000000唐朝中后期官员增加太多,70年间翻了16倍,补贴收入从哪来?

唐宋工薪阶层的补贴收入本文作者倪方六接着上一篇(见《南朝有门路的都不想当京官,希望到地方任职,一特别规定令人羡慕》一文),继续聊古代工薪阶层的补贴性收入——唐宋时怎么做的?到了隋唐,从东汉末年开始的“禄田”制度,被进一步引入官员和工资收入体系中。隋朝,在禄米和役力之外,又根据官员地位和品级的不同,提供相应份额的田地,做为官员俸禄的补充,称之为“职田”。我要新鲜事2023-05-26 16:45:570000