吕红亮:青藏高原粟作本地化与永久定居

早前的研究认为, 3600a BP麦作农业的传入使得青藏高原人群有了稳定食物资源, 推动了古代人群在青藏高原高海拔地区永久定居. 最近青藏高原东部一系列考古证据表明, 这一论断对粟作农业的贡献有所忽视. 最迟在4800a BP, 青藏高原东部以卡若遗址为代表的人群就已经定居在海拔3000m以上区域. 此外, 将卡若遗址和宗日遗址的粟黍解释为非本地种植有待商榷, 目前证据不足以说明高海拔地区的粟黍都是交换的产物.

人类何时、从何地进入青藏高原高海拔地区(指高于2500m以上)并永久定居下来, 是目前国内外考古学研究的重大热点. 早前的观点认为, 尽管距5200a BP史前人类已经在青藏高原低海拔的河谷地区定居(陈发虎等, 2022), 但直到3600a BP麦作农业传入才使得高原高海拔人群有了稳定食物资源, 帮助古代人类永久定居到青藏高原高海拔地区(Chen等, 2015), 此或可称之为“大麦模式”. 但越来越多高海拔地区考古材料说明, 3600a BP之前, 人类早已出现在高原大部分角落. 特别是在全新世早中期, 以细石叶技术为表征的人群从青藏高原东北部到高原西部都有分布(Zhang等, 2020). 这些狩猎采集人群是否采取高低地季节性迁移模式而非永久定居(Hou等, 2020), 仍存在不少疑点和争论(Zhang等, 2017). 本文认为, 大麦模式一方面忽略了狩猎采集者在迁移过程中对同一景观的长时间占据, 另一方面对年代更早的粟作农业的贡献也有所忽视(Li等, 2019).

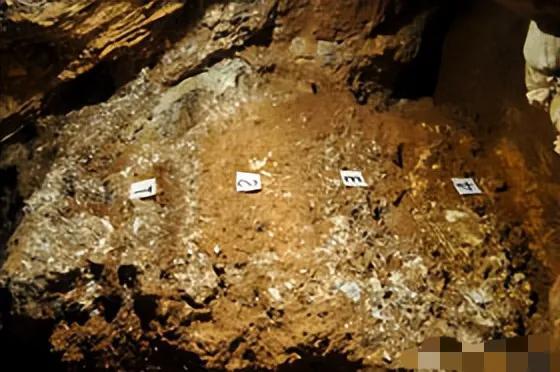

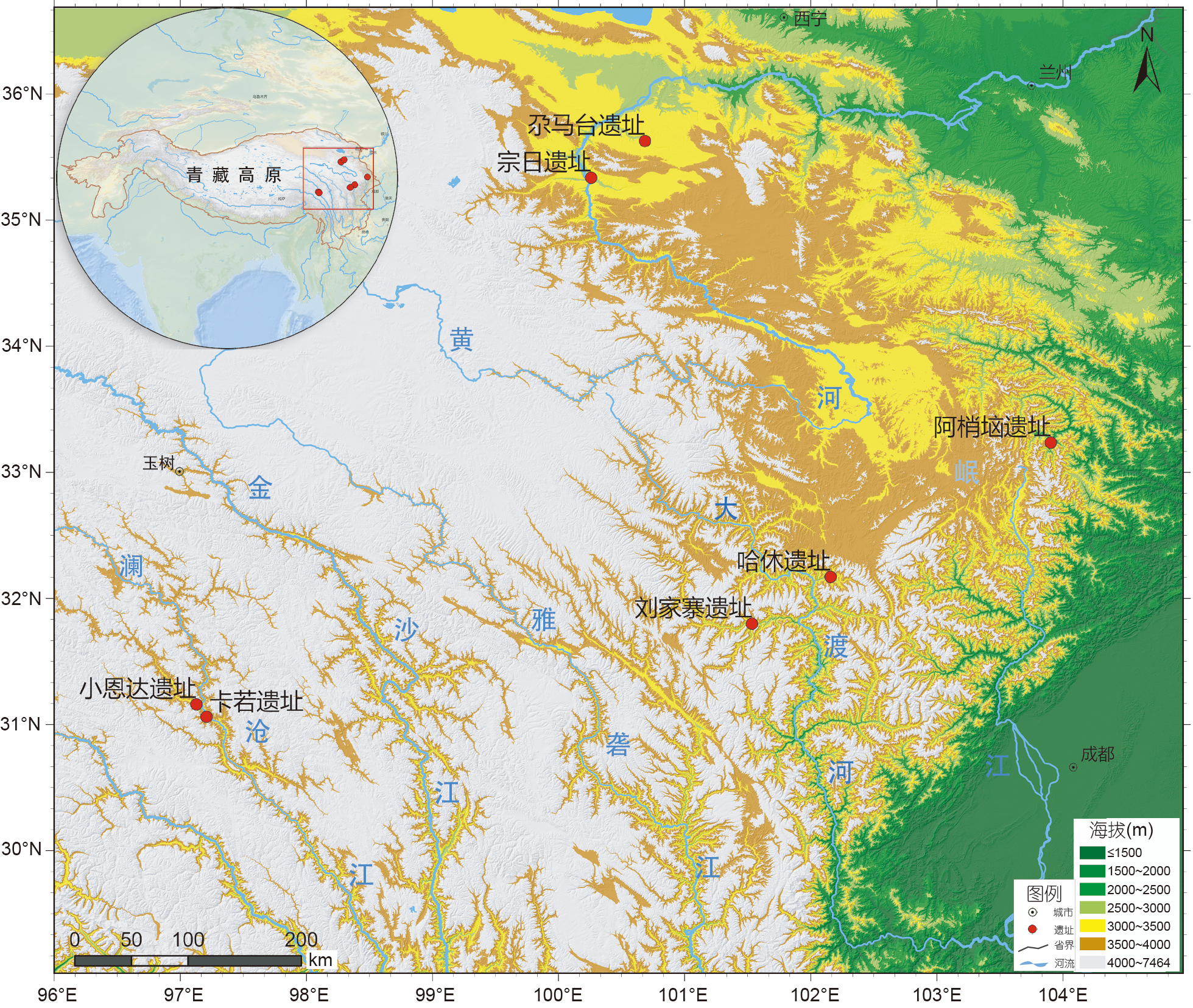

事实上, 高原上不少年代早于3600a BP、海拔超过2500m的考古遗址中都有粟黍出土(图1). 位于藏东南的昌都卡若遗址是西藏第一个被发掘的考古遗址, 多年来都是研究的重点. 20世纪80年代的考古报告虽然识别出了粟, 但没有深入讨论. 最近, Song等(2021)分析了卡若遗址2012年、2018年新获植物遗存, 将该遗址年代重新订正为4800~2800cal. a BP. 遗址第一期出现了粟和黍, 年代在4800~4500cal. a BP; 第二期是遗址繁荣期, 年代在4500~4000cal. a BP, 依然是粟和黍为主; 此后遗址经历了一个跨度约500年的空白期; 在3500cal. a BP左右即该遗址第三期, 又被重新占据且出现了小麦, 这和高原东北部麦作农业出现的年代一致(图2a)(Chen等, 2015). 卡若遗址的动物遗存经过鉴定分析, 以野生动物为主导(Song等, 2021). 从生业模式上看, 这是一个以粟、黍为主的粟作农业与狩猎混合的生业模式, 和黄河腹地同时期粟作农业与养猪的模式完全不同. 值得注意的是, 与卡若遗址相仿的模式也见于与之隔澜沧江相望的小恩达遗址. Zhang等(2019)指出, 该遗址年代与卡若接近, 同时动物遗存也以麝、狍等野生动物为主, 未见明确驯养动物证据(图2b). 小恩达遗址的植物遗存和卡若基本相同(Xinyi Liu, 个人交流). 此外, 海拔2800m、同属青藏高原东南缘横断山区的哈休遗址(5350~4850cal. a BP)动物及植物考古研究表明, 遗址先民也主要依靠各种鹿类野生动物资源, 同时耕种粟等旱作作物(何锟宇, 2015). 这些遗址的发现表明, 狩猎突出、粟作农业稳定的多资源模式在全新世中期青藏高原东南缘的高海拔山地是一种普遍而稳定的生业传统.

图 1本文涉及的考古遗址图 2卡若遗址2012XCKT1地层剖面与各期主要作物(a)和小恩达遗址可鉴定标本种属分布(b)(a) 修改自Song等(2021); (b) 修改自Zhang等(2019)

虽然卡若和小恩达的时代比Meyer等(2017)主张的最早永久定居证据晚了几千年, 但这两个大型聚落遗址提供的证据无疑更有说服力. 在4800~4000a BP, 两个遗址的定居者都消费粟黍并狩猎野生动物, 遗留的房址(卡若遗址共有32座)和遗物都很密集(人工遗物上万件), 说明他们已长久占据了这处山前坡麓景观. 这表明, 至少在4800a BP前, 人类已经永久定居在海拔3000m以上的高原东部.

尽管在考古记录中出土非本地产品是常见现象, 如西藏的盐粮贸易、茶马古道都提供了作为商品的动植物被长距离交换的案例. 但d’Alpoim Guedes(2015, 2018)依据生态位模拟提出, 卡若遗址不适宜小米种植和生长, 因此卡若的黍可能不是本地种植, 而是采取与历史时期贸易相似的办法从低地交换而来. 最近, 类似的解释思路用也在较低海拔的青海宗日遗址(Ren等, 2020)。

宗日遗址海拔虽然只有2800m, 但Ren等(2020)认为依然超过了粟黍的种植极限. 她们基于该遗址较高“净粮”(指缺乏作物加工副产品)比例认为, 这个遗址的粟黍是从低地马家窑人群交换而来. 宗日遗址的动物组合和卡若、小恩达相似, 都以野生动物主导. 该研究小组提出宗日文化和马家窑文化之间的“碳水化合物和肉食资源交换”, 可以说是最早的、类似茶马古道的远距离贸易网雏形, 为如何解释高原上新石器时代的作物提出了一个新思路. 但这一观点或可进一步讨论.

第一, 在卡若遗址有伴同粟作农业的旱作杂草如狗尾草属、黍属存在, 而这样的杂草在宗日遗址同样可以见到(Song等, 2021; Ren等, 2020). 第二, Ren等(2020)认为宗日遗址没有发现窖藏, 因此把这些数量巨大的作物净粮解释为贸易所得, 但实际上宗日遗址有大量可能与储藏有关的灰坑(陈洪海等, 1998). 第三, 与马家窑文化南下相关遗址在川西北高原以及青藏高原东北部都有所发现, 这些遗址几乎都有粟黍, 且不少遗址海拔均超过2500m, 如哈休、刘家寨、阿梢垴等(何锟宇, 2015; d’Alpoim Guedes, 2015). 第四, 卡若遗址及其周边低海拔地区大致同时代遗址出土粟的测量结果显示, 卡若遗址出土粟的形态测量特征较之周边低海拔遗址小(Song等, 2021), 不排除可能存在适应高海拔强紫外线的粟品种.

以往的植物考古研究对高低地粟黍遗存往往不加辨别, 但实际上由于我们对粟黍生长的海拔极限、季风模式主导下不同纬度的水热资源变化了解非常有限, 高海拔区域完全可能存在着不同的小米品种. 如20世纪80年代西藏作物品种资源考察结果显示, 西藏谷子(粟)与中国南、北方谷子具有明显不同的性状特征, 且生长的海拔可以到3000m(王雅儒和宋燕春, 1987). 未来对古代样品的DNA对比及同位素研究需要做进一步的工作. 更重要的是, 如果单纯以海拔2500作为小米生长极限, 我们就可以轻易假定在3750~3000a BP左右雅鲁藏布江河谷的几个遗址出土的粟黍全部非本地产品(Gao等, 2020), 而是自低地贸易而来. 这样一来, 作为贸易品的小米要穿越高寒草地的生态屏障, 会大大超过民族志记录中狩猎采集者移动的最远距离.

从物质文化角度看, 陶石器都能提供了高低地文化互动的证据. 收割是农业生产中的一项关键操作, 使用何种收割技术和工具受文化传统的强烈影响. 因此, 收割工具可以提供新石器时代农业系统及其扩张过程中文化适应的相关信息. 文化、经济和技术因素可能影响了第一批农民生产和使用收割工具的方式(Mazzucco等, 2020). 卡若、宗日遗址以及高原上其他几个遗址都出土了系绳石刀(如尕马台、哈休), 这本来是黄河流域长期盛行的一个传统, 常见于仰韶文化和马家窑文化遗址中, 被认为与粟作收割有关. 这类工具在4000a BP甚至出现在了克什米尔和斯瓦特河谷, 早有学者指出这属于东亚传统(Stacul, 1992). 近年的考古工作也确认了粟也在此时出现在这一地区(Spate等, 2017; Betts等, 2019). 可见, 从中原地区到南亚北部, 粟镰和粟黍收割有着密切关系, 今后有必要开展粟镰的微体植物化石的分析.

卡若和宗日遗址的主体堆积的年代都在4800~4000a BP, 与马家窑文化年代基本一致. 海拔3100m的卡若处于藏东高山峡谷, 在陶器上与马家窑文化有较大差异, 与宗日文化陶器也联系微弱, 纹饰上体现出了与西南山地新石器陶器纹饰的关联, 提示其复杂的文化来源. 海拔2800m的宗日遗址处于黄河上游的共和盆地, 可以理解为一个马家窑的占领区, 陶器风格与马家窑文化具有相当程度的相似性, 本地狩猎人群的传统则体现在乳白色的夹砂陶上. 借鉴人类学中狩猎采集和农业的边界的理论(Dennell, 1985), 卡若和宗日或许代表了两种狩猎采集和农人的边界: 移动的边界和静态的边界. 在宗日, 明显可以看到日益增长的马家窑人群迁移到更高海拔区域, 建立新的、较小的农业定居点, 带来了马家窑的彩陶和埋葬方式; 而在农业移民的周围, 狩猎采集者持续存在, 他们可能与马家窑人群相互影响, 这是一种动态的边界. 在海拔更高的卡若遗址, 则是另外一幅景象, 这一地域的农业人口群体似乎和本土狩猎-采集者人群之间保持着一个静态边界, 或许通过贸易通婚, 催生了一个新的新石器时代文化传统——卡若文化.

综合多种线索证据说明, 宗日遗址和卡若遗址的粟和黍都存在本地种植的可能性. 在考虑海拔高度为作物生长约束的同时, 也需要注意高原南北不同纬度地表温度差异. 粟黍在青藏高原东北部和南部可生长海拔可能不一样, 今后尚需要从形态学到遗传学的深入研究. 有学者提倡的作物生态位模拟很容易忽略掉高山峡谷的局部水热条件特殊的资源斑块(d’Alpoim Guedes, 2018), 在这些资源板块中小米的种植完全是可能的, 今后需要进一步调查青藏高原边缘河谷地区的作物生态位和经济类型的复杂性(贾鑫等, 2019). 整体而言, 青藏高原先民的主要农作物确实经历了以小米为主、向小米和麦类并存、最终以麦类为主的阶段性变化(Tang等, 2020), 但对农业推动史前人类永久定居青藏高原的作用不宜估计过高. 世界其他区域不乏狩猎采集者定居高原的例子, 如南美高原狩猎采集者早在12000a BP永久性占据高海拔区域(Rademaker等, 2014), 今后应进一步加大狩猎采集遗址的考古调查, 重估狩猎采集者对永久定居高原的作用.

新发现 | 山东济南市历下区机床四厂墓地发现西汉至清代墓葬

为配合基本建设,2021年5月至8月,济南市考古研究院对历下区智远街道机床四厂墓地进行了考古发掘,共清理墓葬165座,出土器物400余件(组),主要器形有陶壶、陶罐、陶盘、瓷碗、铜镜、铜钱、铁削、铁剑等。其中18座无随葬品及其他可资断代的典型特征;机床四厂墓地一区全景其余按时代可划分为西汉、东汉、北朝、元末明初、清代等不同时期。我要新鲜事2023-05-06 15:36:140001“繁星盈天——中国百年百大考古发现图片展”诚征联展单位

为贯彻落实习近平总书记关于考古工作的系列重要讲话精神和重要指示批示精神,让考古成果深入人心,在国家文物局的指导下,中国文物报社与中国考古学会、中国社会科学院考古研究所、河南省文物局、郑州市人民政府,于2022年9月1日,共同策划主办了“繁星盈天——中国百年百大考古发现展”,21个省市、79家单位参展,展出文物800多件(套)。我要新鲜事2023-05-06 13:24:2700002012年度全国十大考古新发现之评述(顺山集、石峁、海龙囤)

还是在回顾2012年的全国十大考古新发现之前,先贴出过去几年的,方便大家延伸阅读,因为考古项目一般是多年工作成系列的工作,有些地方确实是十大考古的福地,比如与2012年相关的石峁、海龙囤在之后的十大考古评选中也有亮相。我要新鲜事2023-05-25 18:23:260000谈晟广:海外著名艺术史学家方闻先生

我要新鲜事2023-06-03 09:21:510000考古专家在考古时,为何害怕看到鸡蛋?

古墓考古一直是一个备受关注的话题,而盗墓则是众所周知的违法行为。无论是考古还是盗墓,人们似乎天生就有着独特的兴趣,这也是盗墓题材的影视剧以及小说备受推崇的原因。在影视剧故事中,盗墓贼被传得神乎其神,但在现实生活中,古墓考古也并不是一件轻松的事情,其中一个风险因素就是鸡蛋。我要新鲜事2023-04-15 21:36:550000