严耕望:翻译工作的重要性

问你很推重冯承钧先生的翻译工作,可否稍详说明你对于翻译工作的意见?

答世界上国家民族众多,语言文化各不相同,欲增进各国人民的互相了解,最好的方法当然是能语文互通,以增进彼此的了解,渐期达到生活文化的沟通融和。然而语言互通,只能期之于少数人,绝大部分人群不可能都做得到,何况多样化的语言文字,要每个人都能通解,不但不可能,而且是一种浪费,有害于其他方面的高度发展。就学术而言,除了自然科学大体上没有民族国家的传统特征之外,其他各种学科领域,各国家各民族总不免各有其独特的传统,也各有其思考述作的方式,而各种传统也各有所长,可以互相观摩。就史学范畴而言,研究世界史固不必说,就是研究自己的历史,如能多懂些外国语文,多看人家的论著,也大有益处,这在前面谈治中国史是否要从中文下手时也已谈过。不过精通一种外国语文,就以英国语文为例,真正能看英文书刊就很不容易,要花很大功夫。一个人的精力时间都非常有限,要想研究中国史的人都能精通英国语文,虽不是不可能,但他在中国史上所用的功夫势必相对的人为减少,他的成就也就相对的降低。何况英国语文之外,还有其他各种语文著述,也各有参考价值,若要每个人都精通这些语文,始能了解他们的东西,那就绝对不可能。所以近百年来史学界,除了特号天才陈寅恪先生之外,就数不出第二个人来!因此我认为研究中国史的人都能精通几国语文,观摩各国学人的方法与成绩,当然最好不过;但事实上不可能,只能求其次,提倡翻译工作,希望能出些大翻译家,来弥补本国学人不可能都精通各国语文的缺憾!

况且从历史上看起来,翻译工作对于文化的传播与吸收都极其重要,最明显的例子,莫过于中国中古时代印度佛教的东传。在魏晋南北朝至唐代前期,当时固然有不少信徒,不远万里,跋涉山川,到西域、印度去直接学习,回国传扬;但历史事实证明,佛教传扬与吸收的最有效方式是高僧大德大规模的译经运动,然后中国学人才能慢慢消化融合而光大之为中国式的佛教,甚至孕育发展为宋明时代的儒家理学。我们看,在东晋时代中国最有名的两位高僧道安与慧远,都极力提倡翻译工作。汤用彤先生说,道安虽不通梵文,但在长安七年,以主持译经为中心工作,兵乱都邑,伐鼓近郊,仍工作不辍,而江南译经之盛,慧远提倡之力居多;唐初玄奘更是以精通梵文佛法而大规模从事译经工作。唯有经过这些大师的提倡与主持,把印度佛教重要经论都翻译过来,使不能通解梵文的人都能接触到佛学的理论精义,然后才能使佛学在中国生根,对于中国文化发生极大影响。

近代中国也出现了少数大翻译家,如严复之于社会科学,林纾之于西洋小说,都尽了不少的介绍作用。但自我记事以来,翻译工作似乎不大为人所重视,好多精通外国语文的学人都喜欢自己著书,而不想译书,甚至鄙视翻译为程度较低者的工作。其实这是极大错误。我觉得一个人的工作,主要的是向社会人群提出贡献,对于他人有些用处,不论著作或翻译都是一样。外文好的学人,与其提出一部不成熟、不顶好的著作,绝不如翻译一部西方名著之有贡献。不但如此,翻译工作有时可能比著作更有影响力。例如以玄奘的学问当然能著作论疏,但若只撰论疏,而不大规模地翻译,他对当时对后代的影响可能不会有那样大,自己在佛教史上的地位也没有那样高。再如严复的翻译工作,对于清末民初的学术界发生极大影响。我想若果他只自己著述,不翻译西方名著,他的影响力也不会有那样大。就是林纾,虽然因为他不懂西文,不免传译失真,也不免选择失当,但他的译品在近代文学史上仍居有相当地位,或许超过他的散文作品。

冯承钧先生毕生从事西文中译的工作,把早期西方汉学家的几十部重要论著翻译成中文,让一般不能通解原文的人都能阅读运用,真是功德无量!我常常向同学们说,冯先生的学问当然比陈寅恪先生差得多,但他对中国史学界的贡献,决不在陈先生之下。这话并非夸张,因为学问高低与对于社会人群的实际贡献是两回事,不一定完全相一致。

近年来,台湾出了两部重要西文名著的译本,其一是梁实秋先生翻译的《莎士比亚全集》。我不懂文学,对于梁先生的认识也不深,但这部书的问世,使我对梁先生有了很大的敬意。因为这部书是西方文学经典之一,以前虽有不少人翻译莎翁作品,但似都不全面,梁先生独力完成这部大书的翻译工作,以梁先生的文学造诣,相信为一部不但是全面也是最好的译本,从此莎翁作品将可渗入中国文化传统,成为孕育新文化之一血轮。所以从长远的看来,相信这部书对于学术文艺界的贡献与影响,可能比梁先生的散文更为深远。其二,是陈立夫先生主持翻译的李约瑟著《中国之科学与文明》。这部书对于世界学术界应有广泛影响力,不过牵涉范围极广,如果译得好,自是一项不朽之盛事,也是陈先生真正的一大贡献。

一般人看轻翻译工作的原因,是以为翻译易而著作难,其实好的著作固很难,好的翻译也决不容易。著作居于主动地位,比较自由,不懂的可以避而不谈;但翻译是被动的,不懂处不能逃避,所以真正好的译本,决不容易;轻视翻译也是浅人之见。况且被选作翻译的书,总是他在学术界已建立了信誉,一旦翻译过来,就有客观的地位,有益读者,自己的著作却不一定能建立起这种地位有益读者,所以翻译工作对于一位精通外文的人,无论为公为私,都是一项值得做的工作。有些人不直接翻译西文名著,而节取多种名著的章节,穿插编译成书,作为著作出版,这是既不智又欺骗的行径,纵能盗微名于一时,实际上对社会的影响不能久大,自己地位也不牢固,是大可不必的!所以我至诚希望精通外文的人,对于外国东西,多翻译,少著作,更希望公私机构能发大心愿,建立翻译中心,从事大规模的翻译工作。回想一千几百年前,鸠摩罗什之译《大品般若经》,与诸旧宿五百余人,详其义旨,审其文字;浮陀跋摩之译《毗婆沙》、《沮渠蒙逊》令智富等三百余人考文详义,务存本旨;当时译场规模于此可见。到隋唐时代,译经事业,更得国家全力支持,译场组织更臻完备。中国人之于佛学,能取精用宏,使成为中国文化之一重要内容,基本功夫端在前人先努力作大规模的译经工作。现在精通外国语文的人不少,政府与私人财团也都相当富裕,应有余力提倡支持翻译工作,希望在公私团体与个人意愿的合作下,多出几位玄奘、严复、冯承钧、梁实秋,使中国社会大众都能接触到西方的学术文化,也使中国学人纵然不通东西各国文字,也能取之于译本,作为研究的参考。如能这样,对于中国学术的研究,对于新文化的孕育,都有绝大好处!

1983年2月26日初稿,3月14日再稿

来源:《治史三书》

春雷龙:北美洲大型食草恐龙(长15米/距今1.5亿年前)

目前,人类发现了774种恐龙并将其命名,而在这其中,我们知道的并不多,只知道那些特别出众的,比如世界十大恐龙之最中的恐龙。为了丰富大家对恐龙的认识,今天小编将为大家来的是一种食草恐龙,它就是春雷龙,一起去了解看看。春雷龙基本资料体型:春雷龙是发现于北美洲美国的一种大型恐龙,它体长14-15米,在已知774种恐龙中排第89位,生活在距今1.5亿年前的晚侏罗世。我要新鲜事2023-05-08 01:40:110000陕西发现古墓近近4000座 最早距今4000多年(陕西古墓)

陕西在2021年一整年挖掘古墓一共3956座。我们中国有一句古话叫做地下5000年看陕西。陕西就是我国的一个资源大省,毕竟陕西西安也是13朝古都,在整个2020年,陕西挖掘出来的古墓数量一共有着3956座。这些墓穴从隋唐时期到了更远的秦朝以及更加遥远的龙山时代都有,几乎都是今千年以外。陕西考古我要新鲜事2023-03-03 11:49:050002叶润清:长江下游区域文明模式研究——揭示中华文明起源与形成内在机制和演进路径的重要切口

5月27日,中共中央政治局就深化中华文明探源工程进行第三十九次集体学习,习近平总书记在主持学习时强调,要进一步回答好中华文明起源、形成、发展的基本图景、内在机制以及各区域文明演进路径等重大问题。国家文物局设立的“考古中国”系列课题之一——长江下游区域文明模式研究(从崧泽到良渚),是回答好习近平总书记所阐述重大问题的重要切口。01良渚古国文明是中华早期区域文明的典型代表我要新鲜事2023-05-06 23:14:210000土豪院子挖出“木乃伊” 卖了6000万后一夜暴富 专家:捉回来

在印度有一个传说,讲述着一个古老的神话故事。据说,有一位女神被分成了18块,这些块被散布在印度的不同地方。一些勇士为了寻找这些块,展开了一场冒险之旅。最终,他们找到了所有的块,并将女神重新拼凑在了一起。女神得以复活并回到了天堂。这个故事在印度流传了很久,人们认为这是一个关于勇气和冒险的美丽寓言。我要新鲜事2023-07-08 16:14:270000十大考古终评项目 | 当嫘祖传说照进现实——山西夏县师村遗址

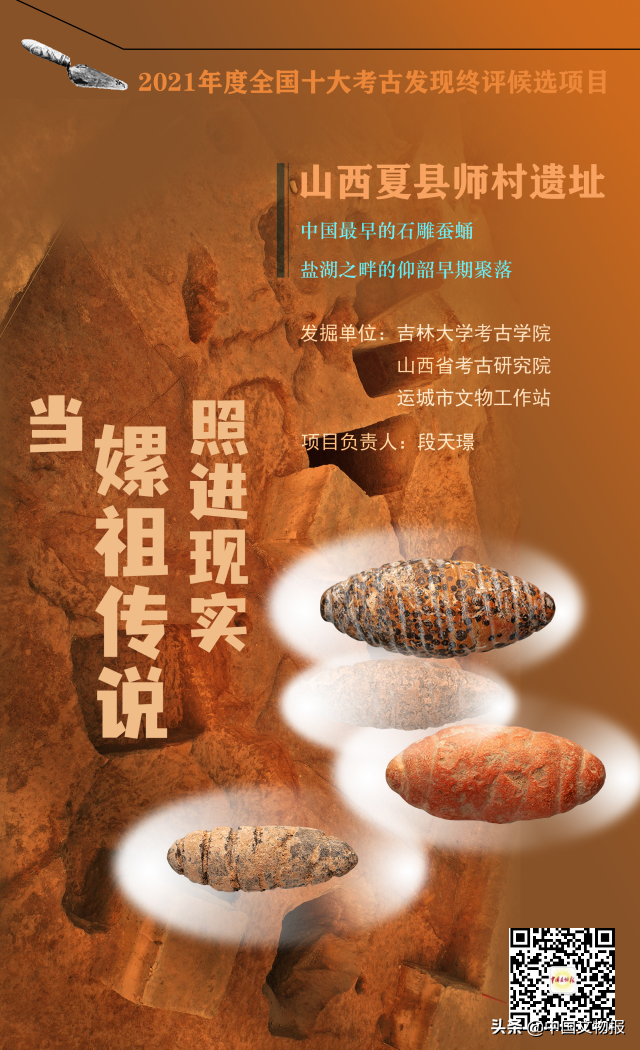

#2021年度全国十大考古新发现#(海报设计:曹秉进)发掘单位吉林大学考古学院、山西省考古研究院、运城市文物工作站项目负责人段天璟运城盆地位于南流黄河东转之处,是探索中华文明起源的核心区域之一。师村遗址位于山西省运城市夏县西南15公里,距盐湖7公里,地处中条山北麓青龙河故道的河曲地带,是晋南发现的内涵最丰富的仰韶早期聚落遗址。我要新鲜事2023-05-07 04:54:400000