林向:三峡考古琐记

今年起长江三峡水利工程就要开始蓄水了,正当“告别三峡”的情愫挥之不去的时刻,去年年底笔者应邀去到云阳李家坝、明月坝,看我们四川大学考古系的考古工地;顺 道去万州市区,看万州区博物馆;去忠县

井沟,看四川省考古所与北京大学的考古 工地;去涪陵,看涪陵市博物馆和小田溪考古工地;来去经过重庆,还看了重庆市考古所、博物馆有关三峡考古的资料。一路上受到他们的盛情接待,使我受益匪浅,在此谨致谢忱。当然无庸讳言,在这千军万马齐上阵,与水库蓄水争时间的情况下,珍贵的文 物能否获得妥善保护与考古信息的取得是否能完整,确实是令人忧虑的。

笔者此行虽然浮光掠影,只是一个管窥蠡测的参观者,但仍然深深地为三峡考古规模 之空前宏伟,人们紧迫的历史使命感与超乎想象的艰巨工作,并取得如此丰硕的成果所 叹服。我看到的是:如今的长江三峡考古工地是世纪之交,中国文物考古界的群英会、 练兵场,新发现必能出新成果,新成果必定出新人才,将持续辉煌的中国考古黄金时代 的大师们正在茁壮成长,我们正拭目以待。面对如此丰硕的三峡考古成果,人们(包括 笔者)至今还只能看到5年前的成果:《重庆库区考古报告集1997卷》(注:重庆市文物 局等:《重庆库区考古报告集:1997卷》,科学出版社,2001年。),后续新成果的面 世恐犹待时日。

从20世纪50年代末起笔者就有幸介入了长江三峡考古,现在也想乘机回顾一下所见所闻的琐事,虽是旧闻,或有新意,写出来以飨读者,也许可算是三峡考古史上补空救场之举,望获共鉴。

一、我参加的1958年三峡水库考古调查

为了配合长江三峡水库建设工程的需要,1958年秋由四川省博物馆、重庆市博物馆、 四川大学历史系合作,组成四川省长江三峡水库文物调查队,我们当时是川大历史系大 四的学生,参加了调查队对当时川东(今重庆市境)的三峡库区范围内的长江沿岸及其支 流两岸的考古调查。这是四川省内一次大规模的考古调查,省里作了很仔细的组织工作 ,调查队的62名组成人员中除省、市和有关地县的工作人员外,川大历史系55级甲班的 本科生是为主力。当年的上半年四川省博物馆馆长、四川大学教授冯汉骥先生已给我们 系统地讲授了《考古学通论》,冯先生的讲授突出了田野考古方法,还特别提到考古田 野调查的意义与方法,并以他亲身做过的岷江上游民族考古调查、成都平原大石文化专 题考古调查和四川全省文物普查为例说明之。这是以理论与实践相结合、言教与身教相结合的最好的学术动员。

根据冯汉骥教授一贯谨严认真的学风,此前已为三峡考古作了必要的铺垫。1957年3月 ,四川省博物馆即派出川东调查小组,对长江两岸的长寿以下至巫山的8个县进行考古 调查,发现了忠县

井沟口和巫山大昌坝等2处遗址及29处遗迹文物点(注:四川省博 物馆:《川东长江沿岸新石器时代遗址调查简报》,《考古》1959年第8期。)。为大规 模的三峡库区考古调查作好准备,做到了心中有底。所以,1958年的三峡水库考古调查 取得不错的收获,这里只是回忆笔者的亲历,全面情况请参阅《四川省长江三峡水库考 古调查简报》(注:四川省博物馆:《四川省长江三峡水库考古调查简报》,《考古》1 959年第8期。)。

1958年9月中旬,三峡调查队的成员集中在成都西郊的青羊宫二仙庵培训,由冯先生与 沈仲常、杨有润等先生讲授川东田野调查的前期收获及要求与方法。下旬来到重庆,聆听了邓少琴先生关于川东巴文化的讲演,即分头开赴调查作业地点。我们这一组负责调 查奉节、巫山两县,由省博的陆德良先生和我负责,组内有陈培绪、吴正两位同学和奉节、巫山两位文物工作人员,可惜大家都已星散。

我们在10月初到达巫山开展调查,第一站是租用木船在巫峡十二峰下的湍流中漂流,直到川东顶端的碚石,然后沿巫峡纤路寻觅而还。在碚石、青石和跳石等都采集到石器 。中间还沿神女峰南岸的峡间支流齐腰深水的抱龙河那不见天日的峡谷中,跋涉20余里 调查了群山环抱中川鄂间的古道和墓葬群,采集了几何纹汉墓砖和陶俑,可惜最后的《 调查简报》未能记述。

第二站是调查大宁河,大宁河发源于大巴山山麓的巫溪新田坎,南流至巫山城东入江,全长150公里,我们只调查了庙溪河以下至入江口的约90公里左右,坐在拉纤的平底 小木船上可以见到西岸的石壁上有连续不断的方形石孔,有些桩孔已被石灰岩中浸出的 石灰华所覆盖,当时疑为古代的栈道或输送盐卤的管道的桩孔遗迹,因为巫溪自古至今 盛产盐泉。此行共发现先秦时期的遗迹文物点10余处,其中以大昌西坝遗址(即今称双 堰塘遗址)的复查最为重要,发现了战国至两汉时期墓葬与遗址间的叠压关系,采集的 陶片中有鬲(宽档柱足粗陶鬲)、豆(圈足豆与中高把豆)、罐(有花边口罐与中高领罐)、 盆(尖折唇束颈黑皮陶盆)等器形,从而可把年代定在新石器时代以后的商周时期。在大 宁河入江口的江东咀和隔江对岸的南陵村的文化层中都找到类似的绳纹粗陶鬲和灰陶鬲 残片,后来知道三峡地区是这种“楚式鬲”分布的西界。

第三站是从巫山县城沿江西行,我们分成南北两组夹岸溯江步行调查,发现线索即上 坡踏勘。时值冬季枯水期,我们行走在江干沙坝上,用脚踢沙常可发现石器。多半是用 砾石打制的石片石器,器形主要是有柄石锄、亚腰网坠等,间或也有磨光石器和陶片, 都与砂石及近现代遗物混杂,显然是由水流冲刷下来的再生堆积。故追踪到岸上土层断 崖上能找到文物的原生埋藏点,瞿塘峡东口巫山大溪遗址(当时叫火爆溪遗址)就是这样 找到的(详见下节)。值得注意的是江干的漂砾多为火成岩与变质岩,硬度较高,打下带 砾石皮的石片与刀一般极为锋利,无需进一步加工,至今沿江居民还用以剖鱼割物。

在奉节境内首先是调查瞿塘峡北岸峡路一带,发现不少崖葬遗迹,如风箱峡的悬棺等 。笔者还从白帝城三八供销社收集到崖葬木棺1具,底盖由整木剖挖而成,底盖两端均 有上下对应的突耳,可供绳索串扎。据称是从白帝城对岸的孟良梯上方的吊槽崖穴中取 下的,棺木运回四川省博物馆。此事《调查简报》也未记述,事后有人作了报导(注:陈培绪:《夔峡中发现悬棺葬》,《文物》1959年第5期。),但误记为盔甲洞。另揭一 事,笔者又亲自从熬硝的乡民口中得知,瞿塘峡的峡路附近有一处溶洞,匍匐而入,得 一大洞,内积大量“龙骨”,据称形似“粗腿细肋”的都有,用舌舔之发粘,还有人取 出卖钱,可见是一处重要的古生物化石埋藏点。可惜当时未及调查取证。时隔近半个世 纪,每思及此,懊恼非常,三峡蓄水,此洞必将成千古之谜。

我们在奉节城东梅溪河口的鱼复浦调查,没有发现城址,而有许多砖室墓和散落的瓦 砾陶片层。溯梅溪河而上,在长沙坝至两河口一带,支流甚多,地势开阔,环境理想却 没有找到遗址,只从乡民手中征集到磨制石斧,而汉砖室墓甚多。

为探大溪河的源流,我们从奉节县城南岸的对县出发,翻山越岭,到五马河上游七曜 山下的吐祥坝调查。五马河是大溪河的正源,流淌在川鄂边境的大山之中,吐祥是丛山 峻岭之中的一个坝子,越过七曜山就是鄂西清江上游的利川、建始界。可惜此行匆匆没 有找到早期遗迹,只见有崖葬和汉砖室墓,反映在秦汉前后这里应是一处交通要冲上的 重要聚落。此处地势甚高,水库当不及淹没,希望今后能有机会循此古道探索清江廪君 巴人进入四川盆地的来龙去脉。

12月间,调查队陆续返回重庆市博物馆,在枇杷山总结整理调查结果,分装标本和撰 写纪录,笔者负责撰写本组的记录。最后由杨有润先生汇总撰写《四川省长江三峡水库 考古调查简报》。现在重读此报告,感触甚多,1958年调查时库区标高的范围未定,踏 勘的位置未必合理,各遗址遗迹的判断也未必科学准确,但毕竟是里程碑式的工作基础 。不仅是调查结果表明:川东库区有需要处理的遗址42处、墓葬49处、地面文物6项、 采集标本2458件。而且抓住了几个大遗址,如:巫山大溪遗址、忠县

井沟遗址群、 巫溪双堰塘遗址……等,对它们的发掘研究必将载入中国考古学史册。而且进一步说明 一次大规模的田野考古工作,必定要有充分细致的前期准备和组织工作,包括舆论动员 、专业培训、先行摸底、新老搭配、深入现场、有始善终等等,才能顺利完成任务。尤 其如吾等当年年轻学生虽然学识两薄,而求知欲高,勇于探索,只要好好引导,扬长避 短,也是能够做好事情的。笔者此行看到各考古工地的年轻领队们指挥若定、意气风发 的模样,莘莘学子们埋头探坑、潜心钻研的劲头,更使人深有“长江后浪推前浪”的感 叹。

二、大溪遗址与大溪文化发现始末

大溪遗址是这样发现的。1958年11月间,我们组溯江调查来至巫山西界江南的大溪镇 ,镇西濒临大溪河,大溪全长120余公里,虽是山涧溪河,而水流终年不绝,在入江口 恰与瞿塘峡口的洄水沱相遇,水面甚宽,西岸为瞿塘峡口白盐山东麓(小地名乌云顶山) 面向江河的倾斜台地,远望发现正是我们要找的理想的遗址所在地。本来对岸有村落以 渡船与大溪镇往来,当时已近正午,久等不见驾船者前来,同组陈培绪同学自持江津人 水性好,不听劝阻竟下水泅渡,不料水冷湍急,顿生险情,幸好有渔者相助得登彼岸。(大溪口水面平静而实凶险,翌年发掘时有应届高考生当民工者,不幸在此游泳遇难。) 陈登岸后即举着从河坝拾得的石斧大声欢呼,急召我等过河。过得河来,全组人为断崖 上暴露出来的2米多厚的文化层所激动,文化层几乎全为白色的鱼骨渣夹杂着人骨、兽 骨、陶片、石器所构成。整个下午我们即采集到由打琢磨兼施制成的大小石斧、圭形石 凿、打制的石锄、彩陶片、黑陶片、夹砂陶片、人骨、鱼骨等标本一大堆,还从乡民手 中征得彩陶瓶1件。所得标本比此前所得到的总和还多,很多文物都是第一次发现。大 溪遗址作为一个新石器时代的考古遗址就这样被发现了。大溪遗址发现的好消息即报队 部,杨有润先生急急赶来复查,还在后面山坡上找到很多石砌的长方形“蛮洞”(应该 是东汉砌券石室墓),绳纹粗陶实足鬲等显然较上述新石器遗存为晚,兴奋地认为这是 四川的最新发现,并以遗址上有冲沟叫火爆溪而在以后的《调查简报》中以“火爆溪遗 址”命名。

这里有必要说明的是:不能认为大溪遗址是早在20世纪20年代由美国人发现的,这次 不过是“再发现”。因为据郑德坤《四川考古论文集》介绍:1925~1926年,美国中亚 探险队的奈尔逊(N.C.Nelson)曾在此一带采得一批石器、陶片、鱼骨等,调查报告曾发 表在《自然科学》杂志上(注:据郑德坤:《四川考古论文集》(T.K.Cheng,Archaeological Studies in Szechwan,剑桥大学出版社,1957年)。)。但奈尔逊只把 此作为众多的标本采集点之一,而众所周知文物如果不出在原生地层即文化层中就不是 考古遗址。采集点有可能成为遗址的线索,但两者决不能等同。

迄今为止,大溪遗址已经历了6次考古发掘,共发掘面积达4528平方米以上(第三次发 掘未公布发掘面积),除发现大量的灰坑、沟、灶、柱洞和祭祀坑(?)外,主要收获是发 掘出新石器时代墓葬379座。这6次发掘是1959年7月~8月及11月~12月,四川省长江流 域文物保护委员会文物考古队、四川大学历史系先后两次发掘,发掘面积228平方米, 发掘墓葬74座(注:四川长江流域文物保护委员会文物考古队:《四川巫山大溪新石器 时代遗址发掘纪略》,《文物》1961年第11期。)。1975年10月~1976年1月,四川省博 物馆、万县市文化馆、巫山县文化馆进行第三次发掘,发掘墓葬133座(注:四川省博物 馆:《巫山大溪遗址第三次发掘》,《考古学报》1981年第4期。)。1994年3月~4月, 中科院考古研究所长江三峡工作队进行第四次发掘,发掘面积100余平方米,发现墓葬3 座(注:中国社会科学院考古研究所长江三峡工作队:《巫山大溪新石器时代至清代遗 址》,《中国考古学年鉴1995》,文物出版社,1997年。)。2000年10月~2001年3月, 重庆市文物考古所进行第五次发掘,发掘面积2000平方米,发掘墓葬14座(注:白九江 :《巫山大溪遗址历年发掘与思考》,《重庆历史与文化》2001年第2期。)。2001年下 半年,重庆市文物考古所又进行第六次发掘,发掘面积约2300平方米,发掘墓葬155座( 注:邹后曦:《重庆库区2001年度的主要考古发现》,《重庆历史与文化》2002年第1 期。)。

大溪遗址1959年的第一、二次发掘资料的整理,是在1960年11月至12月,由四川省博 物馆和四川大学历史系合作进行的,笔者作为冯汉骥教授的考古学研究生与历史系1956 级考古专门化学生一起参加整理工作,并受命负责撰写发掘报告。发掘简报由四川省博 物馆负责,后由沈仲常、袁明森先生执笔撰写的《四川巫山大溪新石器时代遗址发掘纪 略》,发表在《文物》1961年第11期上,遗址名称改“火爆溪遗址”为“大溪遗址”, 但并未提出“大溪文化”的命名。“大溪文化”作为一支考古学文化,是笔者从1961年 开始至1962年5月在冯汉骥教授指导下完成的四川大学研究生毕业论文:《巫山大溪发 掘报告》中提出来的(注:林向:《巫山大溪发掘报告》,四川大学研究生毕业论文,1 962年5月。)。报告曾请著名考古学家夏鼐、石兴邦等先生审阅、通过。可惜这份报告 的1966年修改稿在“十年动乱”中不仅未能发表,而且连同它的全部图照表格等一并查 无下落了。

所幸的是《巫山大溪遗址发掘报告》的1962年原件还存四川大学历史系资料室。《报 告》的“第五章文化性质与年代”的第一节,在全面分析了大溪遗址的文化性质后写道 :“以上这些特征,构成了大溪遗址与其它各种文化不同的文化面貌。目前已知,与此 相同的文化遗迹在长江三峡地区:如湖北宜昌的杨家湾、四渡河,秭归的朝天咀及四川 境内巫山县城等地已有发现。因此我们建议暂先命名为‘大溪文化’以志识别,以利进 一步的发现与研究”(54~55页)。这里还有一点必须说明,著名的考古学家石兴邦先生 在他的名著:《有关马家窑文化的一些问题》中在论述西北与西南地区原始文化的关系 时曾写道:“最近巫山大溪文化的发现,给我们提供了一些线索……我同意川博同志的 意见”云云(注:石兴邦:《有关马家窑文化的一些问题》,《考古》1962年第6期。) 。他引的只是1961年11月发表的《四川巫山大溪新石器时代遗址发掘纪略》,可是此《 纪略》并未提出“大溪文化”已如上述;而且石先生只是为讨论其它问题时提到“大溪文化”,并未对此作必要的论证。

时间过去将近半个世纪,我们对大溪遗址有了更多的认识,也有了更多的思考,特别 是关于“大溪文化”的性质与内涵、分期与年代、类型与分布等问题,更是有待进一步 的讨论与界定。例如笔者在1980年即提出:“大溪文化以首先发现在四川巫山大溪遗址 而得名。它的发现为研究长江三峡和江汉平原的原始氏族社会,提供了珍贵的新资料。由于近年来新发现愈来愈多,而大溪遗址的正式报告却未能发表,致使海内外学者对大 溪文化的特征及其相关问题有所误解。”“诚然,大溪遗址有其个性,但正本清源,也 应有较全面的认识”(注:林向:《大溪文化与巫山大溪遗址》,《中国考古学会第二 次年会论文集》,文物出版社1982年。)。遗憾的是,二十多年过去了,大溪遗址历年 来的发掘材料(除第三次发掘外)仍未能全面发表,因此“误解”似乎始终存在,例如澧 县三元宫、安乡划城岗等洞庭湖北岸的遗址,被认为是“大溪文化三元宫类型”,任式 南先生指出“有人认为,这类遗存虽确有许多与大溪文化相同的文化因素,但可能是受 大溪文化强烈影响的另一种原始文化”(注:任式楠:《大溪文化》,刊《中国大百科 全书·考古卷》,中国大百科全书出版社1986年。),笔者即持此见。因此,有关大溪 文化的种种讨论,将会因地下的新发现与旧资料的陆续公布而逐渐展开,我们正拭目以待。

三、长江三峡重庆库区的崖葬调查与清理

世界上的崖葬主要分布在亚洲东部及太平洋南岛一带,长江三峡是其主要分布区之一 ;崖葬文化很可能起源于南中国(注:凌纯声:《中国与东南亚之崖葬文化》,《中央 研究院历史语言研究所集刊》第23本下册,1950年。)。笔者以为长江中游的古大湖沼 泽区(跨今洞庭、鄱阳两大湖)周边——即东部的武夷山及其邻近地区和西部的长江三峡 及其邻近地区很可能有其源头(注:林向:《中国悬棺葬学术讨论会纪要》,《文物》1 981年第8期;《崖葬的发现与研究》,《淮阴师范学报活南文史丛刊》213期,1985年 。),三峡崖葬的重要性是不言而喻的。目前在三峡库区的文物抢救高潮中似乎顾不过 来,它们虽然大多处在淹没线以上,但随着水库蓄水线的上涨,其保护和利用的紧迫性 会逐渐加大的。这次笔者见到万州博物馆的崖葬陈列颇受海内外游人的青睐,而科研又 暂时跟不上,更感到有必要提请有关方面予以注意。

1980年四川大学历史系为了筹备即将在1981年联合召开的“中国悬棺葬学术讨论会” ,曾在考古专业成立崖葬科研小组(注:崖葬科研小组由笔者和当时川大考古专业学生 梁太鹤、张建世、王和平等4人。田野调查则有奉节、巫山、巫溪县的有关同志参加。) 。这个崖葬科研小组成立后利用教学之余做了两件事,其一是编辑了《悬棺葬资料汇编 》一书作为在讨论会前后散发的会议资料。《汇编》刊登了本组编辑的《我国悬棺葬( 崖葬)历史资料辑要》,从典籍、方志中辑录了大量有关崖葬的记载(注:此书由四川省 博物馆编印,在会议上及会议前后作为会议资料向有关人士散发。值得一提的是,由于 收录文献时编印有误,致使有的研究者引用不察,发生以讹传讹等情,笔者为此深感歉 意。);同时还摘录此前重要的研究崖葬的论文,如芮逸夫的《僚为仡佬试证》、向达 的《中国的崖葬制》、刘铭恕的《崖墓稽古录》等。其二是1980年7月~8月,利用暑期 赴奉节、巫山、巫溪三县作田野调查,冒着酷暑在长江、大宁河及其支流两岸的悬崖上 周旋,并清理了一具从巫溪东溪河荆竹坝的棺木岩上取下的木棺(注:川大考古专业崖 葬科研小组:《四川巫溪荆竹坝崖葬调查清理简报》,《考古与文物》1984年第6期。) 。后来由笔者执笔的调研报告:《川东峡江地区的崖葬》,作为1981年在四川珙县举行 的“中国悬棺葬学术讨论会”(注:林向:《川东峡江地区的崖葬》,《民族学研究》 第4期,民族出版社1982年。)论文印发。这次的峡江三县的崖葬调查弄清楚了一些问题 ,也提出了一些问题,现举其重要的几点在此作个交待。

(1)基本上弄清楚峡江三县崖葬的分布情况。峡江地区的崖葬是呈点状分布的,当年经 过调查的有24个地点:在奉节有梅溪河上游的棺材岩,瞿塘峡里的粉壁堂、吊槽、盔甲 洞和风箱峡,草堂河上游的三架岩;巫山错开峡里的棺木阡、天子庙,大宁河上的洛门 峡、双龙上峡、双龙下峡、燕子阡、沙阡;巫溪大宁河上的庙山顶、母猪洞、杨泗洞、 杨泗洞对岸、南门湾、凤凰山、九层楼、棺材溪,大宁河支流东溪河上的荆竹坝棺木岩 、三灯坡,大宁河支流后溪河上的点水岩。当时这些地点尚存棺木48具,能知被毁的棺 木87具以上,其断代约在战国至两汉,有的可能延续到六朝。这些棺木至今可能又有所 损失,但也会有其他新的发现,如最近报导丰都、石柱的崖葬等(注:王豫:《重庆丰都、石柱崖棺葬调查与研究》(上),《重庆历史与文化》2002年第2期。),我们正等待 新成果早日公布。这些棺木都高葬在悬崖之上,以当地河面为起点,一般高在50米左右 ,最低的在30米左右,如大宁河上的杨泗洞、凤凰山等;最高的有700米,如棺木阡和 天子庙。可见,水库蓄水后少数的有可能被淹没,而大多数可能只在水面上不远,这样 既便于观赏,也可能触手可摸,其后果是两者的保护责任都将会随着水库蓄水的进程而 变得愈来愈大。

(2)对这种葬制在文物考古研究中应该有科学、规范的定名。过去流行称为“悬棺葬” ,这是1948年芮逸夫先生根据川南的葬制命名的(注:芮逸夫:《僚为仡佬试证》,《 中央研究院历史语言研究所集刊》第20本,1948年。),用这来命名如珙县麻塘坝等地 那种凿岩钉桩搁置棺木,人站岩下能仰望棺底的葬制,这个“悬”字当然贴切。可是即 使在麻塘坝的160余棺中,钉桩搁棺的只占56%,其余还是放在天然岩窟里,或嵌入人工 开凿的横龛里,并不都是“悬”的。而在峡江地区基本上不见那种钉桩搁棺的悬棺葬, 据我们的调查,可分4种类型:Ⅰ型、多数置于天然洞罅中,用石块、木棒垫平,如盔 甲洞(注:童恩正:《纪瞿塘峡盔甲洞中发现的巴人文物》,《考古》1962年第5期。) 。Ⅱ型、在天然长条形裂隙中,两壁凿孔枘木杠,分上下数层搁棺,典型的如风箱峡, 可惜破坏殆尽。而九层楼的木杠还保存完整。Ⅲ型、将棺木顺放在天然岩石层理的缝隙 间,如荆竹坝棺木岩。Ⅳ型、在岩壁凿横龛置棺,如南门湾、凤凰山等。所以可见“悬 棺葬”只是其中的一种类型,是不能以偏概全的。为了科学正名,笔者曾不止一次地建 议(注:林向:《中国悬棺葬学术讨论会纪要》,《文物》1981年第8期;林向:《崖葬 的发现与研究》,《淮阴师范学报活页文史丛刊》213期,1985年。):为了突出这种“ 葬在崖上”,而不入土,不入水,不入鸟兽口腹这一显著特征,可以采用1941年向达先 生提出的“崖葬制”(注:向达:《中国的崖葬制》,《星期评论》(渝版)28期,1941 年。);作为一种文化,可采用1950年凌纯声先生提出的“崖葬文化”(注:凌纯声:《 中国与东南亚之崖葬文化》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第23本下册,1950年 。)。可是虽然“悬棺葬”的命名确实不科学不全面,而积习难返,依然流行。故笔者 在此再作呼吁,该给它一个正确的命名了。

(3)这次峡江调查的重要收获之一,是为崖葬棺木的放置办法提出了新的论证。据笔者 观察,有几种办法:(甲)化整为另:把棺盖、底、挡板分开运送,到崖上组装,再送尸 入棺。古籍有征,隋《沅州记》载五溪蛮传说:“故老云,鬼造此棺,七日昼昏,唯闻 斧凿声,人不觉失器刀斧,七日霁,所失之物并还其主,见此棺横置崖畔”。(乙)横行 崖上:凡崖壁有岩石水平层理形成缝隙的地方,均可由两侧山垭口顺悬崖岩缝横行,到 达葬所,1978年有盗墓者即循此岩缝到达荆竹坝棺木岩上。据1966年爬上洛门峡者也说 :崖上有通道可横行至置棺处。(丙)吊运上崖:木棺上一般都有耳、或有榫孔,便于系 绳吊运。唐《朝野佥载》记五溪蛮:“自山上悬索下柩”或“用绳系棺而上”。1958年 白帝城供销社派杨文元进盔甲洞,即在崖顶古老的人工“牛鼻孔”石栓上系主绳下地固 定,再用副绳吊人,攀主绳吊下进洞的,岸下有人指挥,崖口有人传话,崖上有人守住 牛鼻孔收放绳索。推知古代吊运也当如此(注:此据1958年初参予盔甲洞取棺木者,奉 节白腊村民童国贵口述。)。(丁)筑栈梯上崖:在珙县麻塘坝看到有的桩孔已接近地面 ,搁棺的可能太小,曾推测可能是栈梯遗迹。这次调查瞿塘峡西口南岸的孟良梯,可见 有65个方形桩孔,个别孔内还残留木桩遗迹,分三段呈“之”字形排列,来回斜上,转 折处多几个桩孔,可能是平台结构,显系架木设梯的遗迹(注:孟良梯的示意图刊在拙 著:《巴蜀文化新论》第215页,成都出版社1995年。)。后据白帝城文保所告知,实测 桩孔约28厘米见方,深约38厘米,孔距约2米左右。此梯上方即是崖葬集中点,如粉壁 堂、吊槽等。既然栈梯与崖葬共存,其用途作为运棺木上崖是无疑的。此非孤证,相类 似的在武夷山崖葬处有“飞阁栈道”(注:董天工:《武夷山志》引祝穆《武夷山记》 。)和攀登的栈道(注:曾凡等:《关于武夷山船棺葬的调查和初步研究》,《文物》19 80年第6期。);东南亚加里曼丹岛东海岩近代崖葬“凿有之字路通往洞口”(注:凌纯 声:《中国与东南亚之崖葬文化》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第23本下册, 1950年。)。近来有些地方以现代工具“仿古”吊运崖棺,声称是“发明”,其实是很 不明智的。

(4)风箱峡的再发现。1978年风箱峡崖葬被人推下的棺木有2具以上,我们发现其残片 、纺轮、人下颚骨等已为白帝城文保所收集(注:李莉:《四川奉节县风箱峡崖棺葬》 ,《文物》1978年第7期。)。1980年8月我们来到风箱峡现场时,峡路已多年断人行, 看到地上有当时棺木跌下散落的文物,有棺木、人骨、竹篾席等,发现上面附着有织物 残片、絮绵等物。我们采集后请四川省纺织纤维检验所鉴定认为:其中有精粗不等的平 纹棉、麻织品7—8种,粘附在人骨上的是棉花絮。织物请成都纺织工业学校专家鉴定认 为:纺织品有本色的,也有染靛和姜黄的,并有蜡缬印花布。服饰残片分单、夹、絮绵 三种,针脚细密,反映较高的织染缝纫水平(注:并有鉴定报告,特此鸣谢。)。

关于我国植棉和绵纺织技术的起源一直不甚清楚,或以为迟至宋元由境外传入。1979 年福建武夷山崖葬中发现了据称是距今3200年的一块青灰色棉布,才引起了科技界的重 新评估(注:赵文榜等:《中国棉纺织史》,刊《中国大百科全书·纺织卷》。)。武夷 山崖葬船棺年代可能偏早,笔者以为从巨大的树木制成的船棺上取样的碳十四测年肯定 会偏早的,大概应与江西贵溪的“崖墓”同时,约春秋战国间。三峡风箱峡的崖棺是19 78年推下的,可惜当时未经科学清理,就棺木在2具以上,收集的文物有战国的柳叶形 剑和鎏金透雕带钩;也有西汉带钩和四铢半两钱。就此判断其年代应有早晚,至少在战 国至秦汉之间,略晚于武夷山的崖葬。可见风箱峡崖葬发现的绵制品其意义的重大岂容 低估。我们的问题在于既未经正式清理,又不注意认真收集标本,把研究工作跟上,教 训是十分沉重的,前车之鉴,岂敢大意。行文至此,愿读者不会再以旧事重提相责。

来源:《四川文物》(成都)2003年第03期,第43-48页。

学习:中国古代陶瓷专题(原始瓷器)

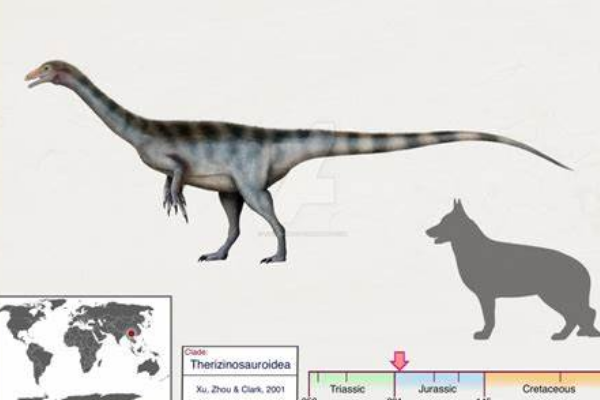

原始瓷器原始瓷器用瓷土制胎,表面施石灰釉,经1200℃高温烧成,质地坚硬,吸水性弱,矿物组成与瓷器接近,是古代陶器发展为真正瓷器之前的阶段性产物。根据考古资料显示,原始瓷起源于夏代中晚期,商代早期开始成熟,经过两周的发展,一直延续到汉代,于东汉时期演变为真正的瓷器。一千多年的漫长时光,在中国各地留下丰富的遗存,本文选取商代、西周、春秋、战国及西汉五个时期的作品,介绍原始瓷器的特色。我要新鲜事2023-05-29 03:06:010000小型镰刀龙类恐龙:峨山龙 仅出土一块下颌骨碎片

峨山龙是镰刀龙类恐龙,和很多镰刀龙类恐龙不同的是,它并非生活在白垩纪时期,而是诞生于罕见的侏罗纪早期。峨山龙的第一次化石挖掘是在中国云南省进行的,但是现在只出土了一块下颌骨碎片,所以人们对它的了解还不是很多。峨山龙的体型特征我要新鲜事2023-05-08 10:42:140000长臂浑元龙:中国小型擅攀鸟龙(仅0.32米/长有蝙蝠翅膀)

长臂浑元龙是一种擅攀鸟龙类恐龙,属于兽脚亚目下的物种,诞生于侏罗纪中晚期,最大的特点就是长有类似蝙蝠的翼状翅膀,并且全身都遍布羽毛,属于小型恐龙的一种,成年后的体长也仅仅只有32厘米而已,第一批化石是在中国辽宁省发现的。长臂浑元龙的体型我要新鲜事2023-05-10 18:57:480002「挥斥八极」郭立新:大禹治水地望分析(黄河篇)

郭立新洪范视界2022-05-0914:50核心观点:研究地形地貌和古气候,有助于了解治水的需求和难度;研究考古发现,有助于理解和评估治水技术和经验累积;文献首先表达的是撰写者的时空,而非其所描述的时空;古史复原应从一手考古与自然史料着手,摆脱文献目的性及后世国家创造自己历史的意识形态;大禹时代黄河下游周边社会所显示出来的社会规模和社会能力,或不足以治理黄河这种大河水患;我要新鲜事2023-05-25 17:11:410000【考古词条】铁器时代 · 唐乾陵

唐高宗李治和武则天的合葬墓。位于陕西省乾县北的梁山上。据《新唐书·高宗本纪》记载,李治于光宅元年(684)葬于乾陵,神龙二年(706)重启乾陵墓道,将武则天合葬于墓中。1958~1960年,陕西省文物管理委员会进行勘查,1961年国务院公布为全国重点文物保护单位。我要新鲜事2023-05-25 23:46:100000