倪润安:南北朝墓葬文化的正统争夺

南北朝是大分裂时代临近结束的最后阶段,也是南、北方对峙角力、一决雌雄的关键时期。双方保持了较长时期的和平共处,军事斗争不是优先手段,主要是在政治、文化层面较量,而其中的主线就是对正统地位的争夺。作为文化表现的一个方面,从南北朝墓葬文化的互动关系中同样可以看到这条线索的贯穿与影响。本文试就此进行论述。

一、复归“晋制”的北朝墓葬文化

西晋亡后,东晋仍是司马氏当皇帝,在正统方面占据先天优势,胡族建立的汉、前赵、后赵皆缺乏与之争夺的底气。但随后的十六国胡族君主则不再相让,努力逾越胡汉之间的种族鸿沟,多以三皇五帝为始源,例如慕容氏追祖有熊氏(黄帝)①、苻氏追祖有扈氏(夏禹)②、姚氏追祖有虞氏(舜)③、赫连氏追祖夏后氏(夏禹)④、拓跋追祖黄帝⑤等,反映了胡族君主粉饰出身,以确立追求正统的合法性。到北魏建立后,正统之争更是达到巅峰。

北魏刚建国时,就采取了与南方争正统的措施,尤其表现在国号的选择上。称国号为“魏”,承继神州上国曹魏⑥,以否定西晋的合法性,进而从根本上否定当时东晋朝廷的正统地位。不过,拓跋魏本身并没有多少文化底蕴,在统一北方和扩建平城的过程中,他们只能大量吸收十六国文化来充实自己。十六国文化在平城纷纷登场,多系统并存的多样性特征是对北魏早期(平城时代前期)墓葬文化总体面貌最简要的概括。墓室形制既有长方形的,也有方形的;墓向既有西向的,也有南向的;对墓主生平的记录,既可以附着在葬具或壁画上,也出现了专用的砖、石墓铭;随葬器物以陶器为主,既有反映拓跋旧传统的戳点纹罐,也有反映文化新特点的平沿或盘口的壶、罐;墓葬壁面的通幅壁画更是直观表现了不同文化来源的题材和构图方式并存、交叉的状况。墓葬中,东北、河西、关陇文化因素齐聚,而且更多地体现了东北、河西地区的因素⑦,而这三个地区的十六国文化基本是继承西晋文化而来。到北魏中期(平城时代后期),面对既成的文化现实,拓跋氏再要否定西晋,就等于否定自己,北魏初期确立的正统观到了需要调整的时候。

太和十四年(公元490年),孝文帝诏令群官再议魏德行次,并在激烈辩论的双方中,赞成李彪等人的主张,上承西晋之水德⑧。这样做,既不否认自身文化的现实基础,又使北魏站到与东晋南朝同等的继承位置上,形成竞争关系。至于谁更有资格继承西晋,一定程度上就看谁的文化更像西晋。北魏中期墓葬文化的发展情况,证实北魏正按“晋制”墓葬的模式确立自己的文化取向。在太和十四年以前的一段时间里,已进行着一系列文化措施的酝酿和实践。北魏中期墓葬形制以弧方形为稳定态,复杂者不过有前、后双主室,这恰是西晋墓葬演变到最后阶段的形制。西晋洛阳墓葬没有壁画,而有镇墓武士、镇墓兽,鞍马、牛车,男俑、女俑,家畜俑等俑群组合,北魏中期墓葬就明显地抑制墓室绘画,而忽然恢复出完整的俑群组合。墓主生平记录集中到专用墓志上,有长方形砖志、碑形或长方形石志,这也是西晋墓志的几种常见形制。我们明显感觉到北魏中期墓葬已经摒弃早期的多样性特征,而在按照较为简约的“晋制”墓葬模式进行取舍。太和十四年之议的结果,正式确立了北魏向“晋制”转变的文化目标,以西晋都城洛阳为新都是这种行动的一个象征。

到北魏晚期的正光、孝昌之际(公元523~526年),“晋制”终于在洛阳地区全面复归⑨。至此,在中原北方消沉了200多年的“晋制”,竟然通过北魏的刻意模仿而复兴了。东魏北齐、西魏北周都继承了北魏遗留的“晋制”框架。东魏北齐墓葬延续了北魏晚期洛阳的文化面貌和发展趋势。西魏北周墓葬另辟蹊径,文化面貌虽有较大变异,但套用的仍是北魏洛阳“晋制”的框架。北朝对“晋制”的紧紧追随,逐渐颠覆了南方所持正统的先机。

二、南朝墓葬的发展格局与正统争夺的形势

面对北朝争夺正统的步步紧逼,南朝墓葬的自身发展状况及其应对措施如何呢?我们首先来简要总结南朝墓葬的基本现象,以都城建康为中心的长江下游地区最能体现政治背景影响下的墓葬文化。

(一)墓葬形制单一化为长方形单室券顶墓

长江下游地区的东晋早期墓葬一改江南东吴、西晋时期前后双室墓(有的带耳室)、长方形单室墓(有的带耳室)并行的局面,单室墓成为主流,除了原有的墓室平面呈长方形的券顶单室墓,还受西晋中原“晋制”墓葬的影响而新出现墓室平面近方形的穹隆顶单室墓。大致到了东晋中期的穆帝永和年间,近方形穹隆顶单室墓基本消失,墓葬形制只有长方形券顶单室墓一种,大多带甬道,与墓室相连呈“凸”字形,面貌十分单一。先前常见的直棂假窗突然不见,墓壁上仅留有“凸”字形灯龛,并开始有外弧的趋势。东晋晚期,假窗在墓壁上重新H{现,而墓葬形制的变化不甚显著,墓室规模比前一阶段增大,墓壁外弧更为明显。南朝墓葬继续沿着这个轨迹发展,未有质变,整体呈“凸”字形、墓室呈长方形的单室券顶墓贯穿整个南朝,只是壁面新出现桃形灯龛,墓葬规模普遍比同级的东晋墓葬要大,部分墓葬壁面弧起,形成椭圆形平面⑩。

(二)陵墓地面出现神道石刻

南朝陵墓神道石刻一般为三种六件,即石兽、石碑、石柱各一对。石兽的列置显示墓主身份的等级区别,帝陵前悉用麒麟(或谓天禄、麒麟各一),王侯贵族墓前均为辟邪。石碑、石柱为帝陵、王侯贵族墓葬共有。石碑为圜首,左右为双龙交缠纹环缀于碑脊,有的碑身两侧刻有神兽、朱雀、白虎、花叶纹,碑座为龟趺。石柱分为三个部分:上为柱首圆盖,多呈圆形莲花座状,上立一小辟邪;中为圆柱形柱身,上刻凹楞纹,柱身上段嵌一块刻神道铭文的方形柱额;下为柱础(11)。

(三)新出现拼镶砖壁画

东吴至东晋的部分南方墓葬壁面有花纹砖或画像砖,装饰题材包括莲花纹、忍冬纹、蕉叶纹等植物纹,四神、怪兽、鱼、虎、鸟等动物纹,三角纹、菱形纹、钱纹等几何纹,少数还有文字。这一时期的画像篇幅较小,基本为单砖模印,即每块砖上只有一幅画像,且独立成图;东晋时期偶见由2或3块砖拼成的小幅壁画。进入南朝后,墓壁装饰发生重大变化,除原有纹饰系统继续发展,新出现了众多画像砖组成的大幅拼镶砖画,包括仗刀门吏、狮子、出行仪仗、飞仙、羽人戏龙(虎)、日、月和高士等内容(12)。最具代表性的是“竹林七贤与荣启期”砖画,目前有南京西善桥宫山(13)、丹阳胡桥仙塘湾(14)、丹阳建山金家村(15)、丹阳胡桥吴家村(16)、南京雨花软件园(17)5座拼镶砖画墓出土,皆当为南朝帝陵,已有四座被推测为宋陵或齐陵。其中南京西善桥宫山墓所出的保存极为完整,人物形象及题榜姓名也与史书记载一致,此墓在五墓中年代最早,约为刘宋中晚期(18)。

(四)流行瓷器

瓷器是南方先进工艺在日常生活中的体现,以青瓷为代表,也有黑瓷,出土数量众多,是六朝墓葬随葬品中最稳定的因素之一。长江下游自东吴以来随葬瓷器的种类和组合,在南朝墓葬中虽有所增损,但核心器类得到延续。基本组合为盘口壶、鸡首壶、唾壶、罐、灯、盏、钵、砚等,罐、壶日渐瘦长,流行方桥形器耳,新出现细长颈圆腹瓶、莲花尊等,以莲瓣纹为装饰的器物较普遍(19)。

(五)墓内新出现成组的石制品

大约从刘宋中晚期开始,建康地区大中型墓葬中除了原有的滑石猪,又涌现出一批新的石制品,可分为两大类:一是墓葬设施,包括门、棺座、祭台、器座等;二是明器,包括人俑、马俑、凭几、灶、屋等(20)。东吴西晋时期,棺床和祭台不大常见,少数墓葬在墓室内设有祭台而未设棺床,棺床和祭台都用砖砌成。至东晋,棺床和祭台才普遍流行,仍以砖砌成。南朝时,在砖棺床上出现长方形石棺座,墓室前部则新见放置遗物的石祭台。

(六)新出现方形石墓志

东晋墓志以长方形砖质或石质为主,方形砖墓志很少(21),其或为方形石墓志的先声。如南京郭家山所出温峤墓志基本为正方形,长45、宽44厘米,墓志铭中没有纪年,据史书记载温峤卒于东晋咸和四年(公元329年)(22)。方形石墓志到南朝齐、梁时期才出现,数量也不多(23)。如南京炼油厂附近所出齐永明六年(公元488年)王宝玉墓志基本为正方形,长46、宽47厘米(24),南京甘家巷所出梁天监元年(公元502年)桂阳王萧融墓志已是标准的正方形,边长60厘米(25)。

(七)新出现小冠文吏俑

中原“晋制”墓葬俑群包括镇墓兽、镇墓武士组合,牛车、鞍马组合,男、女侍俑组合,鸡、狗、猪的家畜俑组合等。这一整套内容到南朝时期已经很松散,数量也少,特点还算符合“晋制”,但整体不够系统、完整,在同一座墓葬里各组合不会同时出现。

与东晋至南朝早期墓葬陶俑中的胡俑、尖帽男俑、宽沿圆顶帽男俑、平巾帻男俑、尖圆顶小帽男俑、高髻女俑比较,南朝中后期的陶俑面貌发生了急剧变化,胡俑消失,只见男、女俑。男俑是清一色的小冠文吏俑,身着长袍,这在东晋至南朝早期墓葬从未见过;目前出有这种俑的最早的纪年墓是刘宋末期元徽二年(公元474年)的明昙憘墓(26)。女俑流行宽大覆额的发型,始见于梁(27),如薨于大同二年(公元536年)的梁桂阳王萧象的墓葬(28)所出。可见,男俑的变化比女俑早。另外,女俑的发型同此前穿环髻覆盖于两侧云鬓上的女俑有演变继承关系,相比之下,男俑的面貌更令人耳目一新。因此,小冠文吏俑是南朝产生的具有引领风气的新形象的俑类。明昙憘墓所出小冠文吏俑有两种形态,一种身体中空,呈筒状,另一种为身体中空,背部扁平。武昌三官殿普通元年(公元520年)梁墓继承和发展了背部扁平式陶俑,男、女俑均背部扁平(29)。

(八)佛教因素流行

佛教因素在南方东吴西晋墓葬中已经出现,但普遍渗透到墓葬中,真正与之发生内在联系,要到南朝时期。佛教因素在南朝主要出现在构建墓室空间的画像砖上,所含的佛教因素大致有:佛教人物形象类的佛像、僧人、飞人、伎乐、供养人物,佛教护法类的狮子,以及佛教象征物的杂器、佛塔等(30)。随葬瓷器上的莲花纹装饰,以及花纹砖上的莲花、缠枝、忍冬等纹样也应是佛教影响的结果。

分析上述八项现象,可见南朝墓葬文化发展格局的四种构成方式及所面临的正统争夺形势。

第一种,南朝逐渐放弃“晋制”墓葬形制,墓葬特征深陷地方化格局。

南朝墓葬文化最主要的特征表现在墓葬形制和随葬品两方面。东晋王朝的皇帝是司马氏,毫无疑问是西晋正统的继承者。因此,东晋早期“晋制”在以新都城建康为中心的长江下游地区获得迅速发展。高级官员和世家大族普遍采用平面近方形的穹隆顶单室墓,延续着中原西晋中后期墓葬的主流风格。但是经历了东晋中期北伐形势的大起大落,东晋朝野回迁故土的热望破灭,北来世族不得不接受久居南方的现实。东晋晚期至南朝,墓葬形制变得单一,为整体呈“凸”字形、墓室呈长方形的单室券顶墓,完全放弃中原“晋制”墓葬的形制,只采用南方本地的传统墓葬形制:墓葬尺寸普遍增大,有的壁面弧起、形成椭圆形以扩大空间,进一步反映北来世族的子孙们愿意安居南方、将墓葬作为地下的永久居所(31)。随葬品中,瓷器占大宗,包括日常用品的各种类型,成为保存状况较好、最易引人注目的器物群。北朝晚期以前,瓷器的发展中心一直在南方,越窑为主的长江下游地区瓷器代表着南方瓷器的最高成就。整体而言,南朝对地方文化的认同感不断上升,与晋的中原正统不断疏远,“凸”字形墓和瓷器作为南方本地特征,成为南朝墓葬文化的基本底色。南朝放弃“晋制”,甘居一隅,无异于将正统的旗帜拱手让于北朝,而北朝也确实抓住了这个难得的历史机遇。

第二种,“晋制”体系的少量因素仍被南朝沿袭,发展出新的面貌。

男、女俑组合、墓志等因素属于“晋制”体系,在南朝墓葬中继续存在,并发展出具有新面貌的小冠文吏俑、方形石墓志等。小冠文吏俑是新式男俑,仍与女俑成组出现。方形石墓志是由西晋兴起的碑形墓志发展而来,在东晋南朝经历了长方形砖质或石质墓志、方形砖墓志、方形石墓志的演变过程。这两项都没有脱离“晋制”原有的发展轨迹。

第三种,南朝与外来文化发生交流,产生新的因素。

南朝墓葬新出现的石制品有与高句丽文化交流的背景。南朝墓葬中石棺座、石祭台、石门的出现,或受到高句丽墓葬的直接影响。公元408年的德兴里壁画墓前室设有石祭台,后室设有石棺座(32)。集安高句丽王陵中,4世纪末5世纪初的太王陵墓室内有一屋形石椁,开有两扇石门,内置两具长方形石棺座(33);5世纪早期的将军坟也在墓室中放置两具长方形石棺座(34)。高句丽墓葬的用石技术传到南朝,导致出现了模仿陶明器的石明器,只不过后者技术不精,形象粗糙。

佛教作为外来宗教,汉魏时期尚依附于传统文化,佛只是道教神仙系统中的一种,有所谓“仙佛模式”(35)。东晋以来,这种形势发生了变化。佛教不但对道教,而且对道家的经典和儒家思想也开始公开贬斥。到南北朝,佛教要求包容儒、道而为三教之首,南方到梁朝时,佛教在与儒、道的论战中获得全胜(36)。据唐法琳《辨正论》记载,到梁朝时,共有寺院2846所,僧尼82700余人,比东晋时增加寺院1000多所,僧尼增加三倍多(37)。梁武帝本人十分崇拜佛教,唯佛为尊,先后4次舍身同泰寺,施舍财物无数,立丈八佛像,禁断肉食,又创立忏悔法(38)。这些行动,促进了佛教向社会深层的广泛流布。如此背景之下,南朝墓葬中佛教因素广为盛行就很自然了。

第四种,南朝为维护旧有的正统地位,采取一些新的举措。

尽管“晋制”因素在南朝墓葬中相当有限,整体上沦落为地方性文化,但统治阶层仍试图在放弃“晋制”的同时,继续维护其正统地位,于是采取了一些不同于“晋制”框架的应对措施。

其一,追承魏晋风度,从精神层面的立意谋胜北魏。

北魏以曹“魏”继承者自居,南朝宋、齐时期起就强调对魏晋风度的继承,以“名士风范”应对北方胡族的粗犷习气和世俗眼界,贬低北魏徒有虚名,无有内涵,谋求达到神胜于名的目的。这可能是南朝高门世族趋向没落、寒门庶族地位上升之际却出现“竹林七贤和荣启期”大型拼镶砖壁画的真实动机。

其二,援引“汉制”,恢复部分东汉陵墓石刻。

南朝墓葬不能扭转地方化的趋势,在“晋制”范畴内已无优势可言,索性跳出“晋制”,模仿“汉制”,以反压北魏之“魏”,争取更早的法统地位。表现为南朝帝陵和王侯墓葬的神道普遍再现成组的石兽、石碑和石柱。

《宋书·礼志二》记载:“汉以后,天下送死奢靡,多作石室石兽碑铭等物。建安十年,魏武帝以天下雕弊,下令不得厚葬,又禁立碑。魏高贵乡公甘露二年,大将军参军太原王伦卒,伦兄俊作《表德论》,以述伦遗美,云‘祗畏王典,不得为铭,乃撰录行事,就刊于墓之阴云尔’。此则碑禁尚严也。此后复弛替。晋武帝咸宁四年,又诏曰:‘此石兽碑表,既私褒美,兴长虚伪,伤财害人,莫大于此。一禁断之。其犯者虽会赦令,皆当毁坏。’至元帝太兴元年,有司奏:‘故骠骑府主簿故恩营葬旧君顾荣,求立碑。’诏特听立。自是后,禁又渐颓。大臣长吏,人皆私立。义熙中,尚书祠部郎中裴松之又议禁断,于是至今。”(39)从目前实物发现情况看,魏晋时期墓前石兽、石碑的禁断较严格,石柱则相对多见,如西晋韩寿墓石柱(40)、河南博爱县出土的西晋苟府君墓石柱(41)和重庆巴县出土的东晋隆安三年(公元399年)杨阳墓石柱(42)等。

南朝石兽、石碑的形制皆能远溯东汉。东汉石兽的例子有河南南阳汝南太守宗资墓前的一对石兽(43)、洛阳孙旗屯出土的一对石兽(其中一件背颈阴刻“缑氏蒿聚成奴作”)(44)、陕西咸阳沈家村出土的一对石兽(45)、山东嘉祥武氏墓群建和元年(公元147年)由“孙宗”制作的一对石兽(46)、四川雅安市建安十四年(公元209年)益州太守高颐墓的一对石兽(47)等。南朝陵墓最早出现的一对石兽见于刘宋初宁陵,它们就是依据东汉石兽制作的(48)。南朝陵墓前圜首、双龙纹、龟趺形制的石碑,也来自东汉晚期的式样,如立于光和六年(公元183年)的王舍人碑(49)。石柱的主体结构更是从汉代经两晋到南朝一脉相承,具有稳定的延续性(50)。北京所出东汉元兴元年(公元105年)“汉故幽州书佐秦君之神道”双柱保存较完好,仅失柱顶部分,柱上部为方形榜额,柱身刻纵凹楞纹,底部有柱础(51)。1979年河南叶县夏李出土一对东汉小石兽,兽立圆盘盖上,整石雕成,盘盖底有榫眼,推测是神道石柱顶部的装饰构件(52)。两处遗物结合组成的完整石柱结构正是南朝神道石柱的基本形制。石柱虽然在魏晋未断,但其与石兽、石碑一起成组出现,则是“汉制”的表现形式。南朝陵墓石刻突破了魏晋以来“不封不树”的禁断,在刘宋建国后不久即出现,是制衡北魏国号号召力的重要措施。

三、北朝对南朝墓葬文化的压制与覆盖

南朝墓葬的新现象,以及不限于“晋制”框架的维护正统举措,对北朝墓葬文化产生了持续的刺激推动作用。北朝墓葬文化不断增加的新内容,几乎可以和南朝一一对应,形成强烈的比较,显现出竞争之势。我们可将北朝的举措归纳为四种方式。

(一)获取先机

南朝放弃的“晋制”被北朝继承,正统先机由此转移到北方。

从墓葬形制看尤为明显。洛阳地区北魏晚期墓葬有土洞墓和砖室墓两大类,又各自有斜坡式墓道、竖井式墓道两种类型,绝大多数是墓室平面近方形的单室墓(53)。东魏北齐墓葬以长斜坡墓道的弧方形或近弧方形单室砖墓为主,另有少量弧方形双室砖墓和圆形单室石墓(54)。西魏北周墓葬中,方形单室砖室墓少见,方形单室土洞墓多见,高等级墓葬使用别有特色的前室近方形、后室窄长的双室墓(55)。归纳来看,北魏晚期墓葬形制十分符合“晋制”墓葬的特征,东魏北齐、西魏北周出现了一些特色墓,但主流墓葬并没有背离“晋制”墓葬的路线。这与南朝墓葬形制完全走上地方化道路形成鲜明反差。

(二)吸收赶超

北朝吸收、推广南朝先进的文化特色,并创新、发展,逐渐赶超南朝,包括瓷器、墓志、人物俑、壁画等方面。

北朝瓷器流行,制瓷业渐趋成熟。从北魏晚期起,北方制瓷业迅速兴起,改变了瓷器原为南方特产的格局。种类有青瓷、白瓷和黑瓷等,青瓷为主;器形有碗、烛台、多足砚、杯、盏托、盘口壶、鸡首壶、唾壶、罐、钵、尊等,造型受到南方的明显影响,但胎质用料、器形风格却又别于南朝(56)。北魏宣武帝景陵出土12件青瓷器,有龙柄盘口壶1件、龙柄鸡首壶2件、四系盘口壶6件、唾壶2件、钵1件(57)。河北景县北齐天统元年(公元565年)封子绘和祖氏墓出土4件莲花尊,造型宏伟,装饰瑰丽,与南京灵山梁朝大墓所出者极为相似;根据化学成分分析,一般认为它们是北方所产,是北朝青瓷的最高水平的产品(58)。最重要的是,北朝制瓷业还开创了独特的制瓷技术,成功烧制了南朝没有的白瓷。河南安阳县北齐武平六年(公元575年)范粹墓出土了我国目前最早的一批白瓷,有罐、瓶、壶、碗等(59)。

方形石墓志在南朝出现最早,但发展缓慢,继续与长方形石质或砖质墓志并行,没有成为主流(60)。而北魏孝文帝迁都洛阳以后,中原地区使用的墓志基本定型,志石制作规整,绝大多数采用了正方形的或者接近正方形的石料,并产生了不见于南方的覆斗形志盖,与正方形的志身合为一盒,还可能结合礼制形成了一套等级明确的墓志使用制度(61)。

小冠文吏俑在北魏晚期偏早阶段,就进入了洛阳墓葬系统(62)。偃师杏园村熙平元年(公元516年)赠洛州刺史元睿墓出土的5件小冠文吏俑(63)是北朝纪年墓中所见最早的。小冠文吏俑后被东魏北齐和西魏北周墓葬继承,是普遍流行的主要俑类(64)。同时,南朝陶俑背部扁平的做法也传入北魏。西安任家口正光元年(公元520年)邵真墓的镇墓武十俑为合模、中空、平背(65),制法最接近南朝。此后,北魏发展出单模、实身、平背的人物俑,包括武士俑、仪仗俑、文吏俑等。洛阳正光三年(公元522年)郭定兴墓(66)、洛阳正光五年(公元524年)侯掌墓(67)、洛阳正光五年(公元524年)吕达墓(68)、河北曲阳正光五年(公元524年)韩贿妻高氏墓(69)、山东临淄孝昌元年(公元525年)崔鸿墓(70)、洛阳孝昌二年(公元526年)射声校尉染华墓(71)、陕西长安县孝昌二年(公元526年)韦彧墓(72)、洛阳建义元年(公元528年)元邵墓(73)、偃师前杜楼北魏石棺墓(74)、长安区永熙三年(公元534年)韦辉和墓与韦乾墓(75)等均有出土。西魏北周墓葬中,人物俑全部为单模、实身、平背(76)。而南朝的背部扁平陶俑没有发展起来。

南朝墓葬拼镶砖壁画中的仗刀门吏、狮子、出行仪仗、飞仙、羽人、龙、虎、天象等题材,从北魏晚期起在北朝流行,尤以北朝石葬具(77)、北齐墓葬壁画中最为集中。在吸收南朝题材的基础上,北朝又有新的发展:一是形成阵容更加浩大、内容更加丰富的仪仗出行图。二是天象由单独的日、月图发展成为布满墓顶的日、月、星宿、银河图,如北魏元乂墓(78)、湾漳北朝壁画墓(79)、北齐娄睿墓(80)、北齐徐显秀墓(81)等。三是四神组合完整呈现,玄武图像得到重视。四是出现畏兽、十二生肖等新题材。北齐时期,高士图也出现在北方,但仅限于青、齐地区,如临朐崔芬墓(82)、济南东八里洼北朝墓(83),没有出现在邺城、晋阳这些北齐统治中心地带。北齐高士图的出现,不应属于南北朝正统之争的范畴,可能是北齐内部青齐士人与邺城、晋阳统治集团文化较量的结果。

(三)并行竞争

南北朝有一些并行的文化内容,如俑群组合和数量、石制品、佛教因素等,各自发展,各有特色,主观上可能不是为了争夺正统,但客观上形成相互比较、一争高下的局面,其结果将影响到正统争夺的趋势。在这方面,北朝较南朝强势。

“晋制”墓葬的俑群组合在南北朝继续发展。不过,南朝俑群相当弱势,数量很少,也不能保持组合的完整性。而北朝在北魏中期就恢复了完整的俑群组合,并且在男、女侍俑组合、家畜俑组合方面增添了不少新的内容。人物俑不仅有步行的,还有骑马的,不仅有侍从俑,还有文吏俑、武吏俑、笼冠俑、乐舞俑、劳作俑等。家畜俑除了鸡、狗、猪,还出现羊、驼、驴等。人物俑的数量大增,数十件到一、二百件实属平常:湾漳北朝壁画墓多达1800余件,同模制造的俑成批出现,形成庞大的阵容。

在南朝墓葬出现石制品的同时,北魏平城地区墓葬里也出现了石制设施,有石封门、石椁和石棺床。目前所见最早的纪年墓例是大同阳高县太安三年(公元457年)尉迟定州墓,出有石封门和悬山顶石椁;石椁的前廊有廊柱四根,内有一具石棺床(84)。这可能也与高句丽墓葬文化的直接影响有关。太武帝统一北方后,平城成为文化聚居之地,东北三燕、高句丽文化成为主要来源之一(85)。太延元年(公元435年)至三年(公元437年),高句丽短期内连续四次往北魏遣使(86),建立了正式的官方往来和文化交流。而357年安岳三号墓甬道设有石封门,墓室回廊设有石廊柱(87)。另如前文已提到的,太王陵墓室内也设有屋形石椁、石门扇、石棺座,这种用石传统都要早于北魏。晚于尉迟定州墓的墓葬中,大同智家堡北魏石椁壁画墓(88)、太和元年(公元477年)宋绍祖墓(89)也出土悬山顶石椁,前者底部为铺地石板,后者底部是一具石棺床。由于石椁的底部多为石棺床,此后形式简化,墓葬中仅出土石棺床的现象多起来,如大同太和八年(公元484年)司马金龙夫妇墓(90)、电焊器材厂北魏墓群M112(91)、七里村北魏墓群M14(92)、田村北魏墓(93)。大同方山冯太后永固陵多次被盗,石棺床或被盗走,在甬道前后各设有一道大型石券门(94)。北魏迁洛后,北朝墓葬中除了发现石棺床、石椁,开始多见石棺(95)。总之,南北朝墓葬出现石制品同受高句丽文化的影响,北朝不见南朝那样的石质明器,但石质设施比南朝有更多变化和发展。

佛教因素方面,北朝诸帝除北魏太武帝和北周武帝的短暂灭佛外,无不扶植佛教,而且偏重于兴建寺院、石窟等实体建筑。据《魏书·释老志》记载,北魏太和元年(公元477年)有寺6478所,僧尼77258人;至延昌(公元513~515年)中,天下州郡僧尼寺共有13727所,增加一倍多,“徒侣逾众”;到东魏时,境内“僧尼大众二百万矣,其寺三万有余”(96)。麦积山石窟、龙门石窟、云冈石窟和敦煌莫高窟的兴盛期皆在北朝。佛教在北朝的传播,与南朝相比,有过之而无不及,佛教因素引入墓葬也是难免的。冯太后永固陵陵园设计的最大特色和首创布局,就是将陵寝与佛寺结合起来(97)。北魏平城时代墓葬的壁画、漆棺、石棺床或石门楣中,出现天人、力士、童子、护法神等佛教图像(98),还有忍冬纹、莲花纹等具有佛教意义的纹饰;陶器上也有各式滚印的忍冬纹带(99)。。北魏迁洛后,忍冬、莲花等佛教纹饰继续广泛运用,护法神与供养天人图像锐减,仙人、四神、畏兽等则大量出现,另外摩尼宝珠成为常见佛教母题(100)。

(四)反制破解

为破解南朝维护正统的措施,北朝采取针锋相对的反制策略。

根据文献记载,东汉陵墓的神道石刻有石阙、石碑、石柱、石人、石象、石狮、石虎、石驼、石马、石牛、石羊、石天禄、石辟邪等,目前发现实物的有石阙、石碑、石柱、石人、石兽(天禄、辟邪、狮、羊和象)等(101)。南朝陵墓石刻恢复“汉制”以争正统,但只选择了其中的石碑、石柱、石兽(天禄、辟邪),石兽呈东汉时那种昂首阔步的行进姿态。北朝为抵制南朝的这一做法,也恢复了“汉制”的陵墓石刻,但选择的种类恰恰多是南朝未选的,暗含对抗意味。北朝陵墓石刻包括石阙、石碑、石人、石兽(狮、羊)等,但目前北朝石碑、石阙情况不明。北朝石狮为蹲踞状,与南朝石兽姿态不同。据《水经注》卷十三《漯水》记载,冯太后“永固陵”和孝文帝虚宫“万年堂”二陵的“庙前镌石为碑兽,碑石至佳,左右列柏,四周迷禽暗日。院外西侧,有思远灵图,图之西有斋堂,南门表二石阙,阙下斩山,累结御路,下望灵泉宫池”(102),可知北魏中期的陵墓石刻已有石碑、石兽、石阙等。北魏宣武帝景陵封土北发现俯卧于地的缺头石人1躯,双手杖剑(103)。北魏孝庄帝静陵也出土杖剑笼冠石人1躯,另出笼冠石人头1件(104)和石狮1件(105)。磁县湾漳北齐帝陵封土南侧发现杖剑石人1躯(106)。北周上柱国尉迟运墓前发现杖剑石武人3件、石卧羊2件、石蹲狮2件(107)。

南朝墓葬从精神层面直取魏晋风度。而北魏则倡行汉代所推崇的孝义思想,在墓葬中推行南朝墓葬不用的孝子、列女故事图,反制南朝走“汉制”的政治用心。北魏墓葬中重现汉墓内容的孝子、列女图,目前所知最早的例子是宁夏固原北魏漆棺画墓,人物皆着鲜卑装,报告整理者推断该墓年代为太和十年(公元486年)左右(108)。但该墓墓室平面为方形单室,墓向却为坐东朝西,反映的是北魏早期向中期过渡阶段的墓葬特点,为献文帝至孝文帝初期(公元466~476年)的可能性更大。此后是大同太和八年(公元484年)司马金龙夫妇墓(109),出土绘有孝子、列女图像的漆画屏风,人物皆为汉装。从北魏孝义图像的系统性分析,该组屏风应绘制于北方,人物形象虽着南方汉装,但体现的是北方着力提倡的思想。到北魏晚期,有孝子、列女图像的石棺、石椁或石棺床流行起来(110),表明孝义思想的推行颇有成效,比南朝的“魏晋风度”普及程度高。

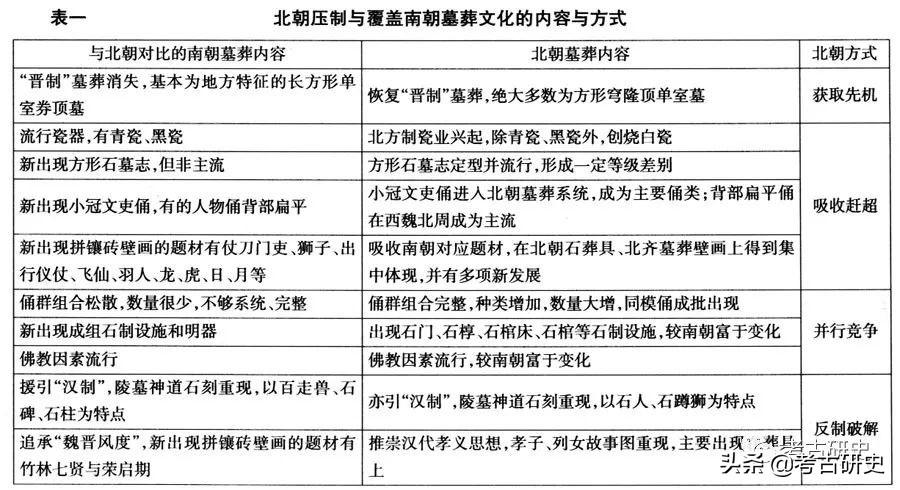

综上所述,北朝后来居上,在恢复“晋制”墓葬文化、获取正统先机的同时,还通过吸收赶超、并行竞争、反制破解三种方式(表一)使北朝墓葬文化诸方面渐居领先,全面压制与覆盖了南朝墓葬文化。南朝优势丧尽,北朝某些新现象甚至对南朝发生反馈:据研究,梁武帝萧衍建十八班制及流外七班制等重大官品改革多是模仿袭用北魏孝文帝所创类似制度(111)。墓葬文化方面也有反馈踪迹可寻。始见于梁朝晚期的梳辫为双丫髻的女俑(112),就是北朝影响所致。北魏熙平元年(公元516年)赠洛州刺史元睿墓中已出现这种新式女俑(113)。

四、结语

南北朝墓葬文化的正统争夺,可分为两个阶段。

第一阶段:5世纪上半叶。北魏以国号为号召,企图抢占先机,但浮于表面,缺乏针对性的文化举措作为支撑,文化内容多方汇聚,拼凑痕迹明显。而南朝早期尚颇有气势,不仅军事上有“元嘉北伐”的大动作,在文化上也计有所出,一方面在意识形态上以魏晋风度相抗衡,另一方面在物质文化方面援引“汉制”,反压北魏。本阶段南朝仍占有优势。

第二阶段:5世纪下半叶至6世纪中期。从北魏中期起,北朝墓葬文化从自身文化基础出发,确立并坚定实施向“晋制”转变的文化目标。而南朝却与“晋制”渐行渐远,于是在“晋制”的框架内,北朝终于能够取代南朝所占的“晋制”先机。同时,北朝采取开放、主动的实用主义态度吸收南朝的优势和特色,进而超越、创新,北齐墓葬乃集其大成。相反,南朝中晚期政权特别是处于转折阶段的梁朝,对北朝的模仿、覆盖策略难以应对,虽然也吸收很少北朝的新因素,但无良策改变越来越被动的局面。当北朝也具有南朝的优势时,南朝争夺正统的败局也就注定了。

南北朝墓葬文化的正统争夺,以北朝全面压倒南朝而结束。正统争夺的动力促使北朝墓葬文化从北魏早期的多样拼盘,经历北魏中、晚期的简约取舍,走向北齐时期的丰富规整,后与北周墓葬文化碰撞、重组,形成了被隋唐继承的新的墓葬制度——“唐制”。

①《晋书》卷一○八《慕容廆载记》第2803页,中华书局,1974年。

②《晋书》卷一一二《苻洪载记》第2867页,中华书局,1974年。

③《晋书》卷一一六《姚弋仲载记》第2959页,中华书局,1974年。

④《晋书》卷一三○《赫连勃勃载记》第3202页,中华书局,1974年。

⑤《魏书》卷一《序纪》第1页。中华书局,1974年。

⑥《魏书》卷二四《崔玄伯传》第621页,中华书局,1974年。

⑦倪润安:《北魏平城时代平城地区墓葬文化的来源》,《首都师范大学学报(社会科学版)》2011年第6期。

⑧《魏书》卷一○八《礼志一》第2744~2747页,中华书局,1974年。

⑨倪润安:《北魏洛阳时代墓葬文化分析》,《故宫博物院院刊》2010年第4期。

⑩a.耿朔:《最后归宿还是暂时居所?——南京地区东晋中期墓葬观察》,《南方文物》2010年第4期。

b.邹厚本主编:《江苏考古五十年》第298~305页,南京出版社,2000年。

c.罗宗真、王志高:《六朝文物》第122页,南京出版社,2004年。

d.韦正:《六朝墓葬的考古学研究》第20~29页,北京大学出版社,2011年。

(11)a.邹厚本主编:《江苏考古五十年》第286~288页,南京出版社,2000年。

b.罗宗真、王志高:《六朝文物》第96~100页,南京出版社,2004年。

c.(日)曾布川宽著、傅江译:《六朝帝陵》第4、5、42、8、35页,南京出版社,2004年。

d.邵磊:《对南朝陵墓神道石刻研究的回顾与反思》,《南京晓庄学院学报》2010年第1期。

(12)a.武翔:《江苏六朝画像砖研究》,《东南文化》1997年第1期。

b.邹厚本主编:《江苏考古五十年》第316~317页,南京出版社,2000年。

c.姚义斌:《六朝画像砖研究》第95~98页,江苏大学出版社,2010年。

(13)南京博物院、南京市文物保管委员会:《南京西善桥南朝墓及其砖刻壁画》,《文物》1960年第8、9期合刊。

(14)南京博物院:《江苏丹阳胡桥南朝大墓及砖刻壁画》,《文物》1974年第2期。

(15)南京博物院:《江苏丹阳县胡桥、建山两座南朝墓葬》,《文物》1980年第2期。

(16)同(15)。

(17)南京博物院:《江苏南京雨花软件园南朝壁画墓》,见《中国考古新发现年度记录(2010)》(《中国文化遗产》2011年增刊)第141~143页,中国文物报社,2011年。

(18)韦正:《南京西善桥宫山“竹林七贤”壁画墓的时代》,《文物》2005年第4期。

(19)a.冯普仁:《南朝墓葬的类型与分期》,《考古》1985年第3期。

(20)b.邹厚本主编:《江苏考古五十年》第318~320页,南京出版社,2000年。

c.罗宗真、王志高:《六朝文物》第173、174页,南京出版社,2004年。

(20)耿朔在其北京大学硕士学位论文《建康地区东晋墓葬研究》中有此总结。相关墓例有:

a.南京博物院:《梁朝桂阳王萧象墓》,《文物》1990年第8期。

b.南京博物院:《南京西善桥南朝墓》,《东南文化》1997年第1期。

c.南京市博物馆、南京市雨花台区文管会:《江苏南京市花神庙南朝墓发掘简报》,《考古》1998年第8期。

d.南京市博物馆、江宁区博物馆:《南京隐龙山南朝墓》,《文物》2002年第7期。

e.南京市博物馆:《南京市栖霞区东杨坊南朝墓》,《考古》2008年第6期。

f.安徽省当涂县文物事业管理所、安徽省马鞍山市李白研究所:《安徽当涂新市来陇村南朝墓群发掘简报》,《东南文化》2008年第1期。

(21)朱智武:《东晋南朝出土墓志资料概述》,《南京理工大学学报(社会科学版)》2010年第3期。

(22)南京市博物馆:《南京北郊东晋温峤墓》,《文物》2002年第7期。

(23)同(21)。

(24)徐湖平总主编,庄天明、凌波分卷主编:《(南京博物院珍藏系列)古代铭刻书法》第110、176~177页,天津人民美术出版社,2003年。

(25)南京市博物馆阮国林:《南京梁桂阳王肖融夫妇合葬墓》,《文物》1981年第12期。

(26)南京市文物管理委员会:《南京太平门外刘宋明昙憘墓》,《考古》1976年第1期。

(27)韦正:《六朝墓葬的考古学研究》第213~215页,北京大学出版社,2011年。

(28)南京博物院:《梁朝桂阳王萧象墓》,《文物》1990年第8期。

(29)武汉市博物馆:《武昌东湖三官殿梁墓清理简报》,《江汉考古》1991年第2期。

(30)韦正:《试谈南朝墓葬中的佛教因素》,《东南文化》2010年第3期。

(31)同⑩a。

(32)朝鲜民主主义人民共和国社会科学院、朝鲜画报社:《德兴里高句丽壁画古坟》图4、图版3、图版7,(日本)讲谈社,1986年。

(33)吉林省文物考古研究所、集安市博物馆:《集安高句丽王陵——1990~2003年集安高句丽王陵调查报告》第236~238、248~253、334~335页,文物出版社,2004年。

(34)吉林省文物考古研究所、集安市博物馆:《集安高句丽王陵——1990~2003年集安高句丽王陵调查报告》第338~343、362页,文物出版社,2004年。

(35)温玉成:《公元1至3世纪中国的仙佛模式》,《敦煌研究》1999年第1期;《用“仙佛模式”论说钱树老君》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)2006年第1期。

(36)杜继文主编:《佛教史》第187页,江苏人民出版社,2006年。

(37)[唐]法琳:《辨正论》卷三,《大正新修大藏经》第52卷《史传部四》第503页,台北:佛陀教育基金会,1990年。

(38)杜继文主编:《佛教史》第162页,江苏人民出版社,2006年。

(39)《宋书》卷一五《礼志二》第407页,中华书局,1974年。

(40)洛阳博物馆黄明兰:《西晋散骑常侍韩寿墓墓表跋》,《文物》1982年第1期。

(41)刘习祥、张英昭:《博爱县出土的晋代石柱》,《中原文物》1981年第1期。

(42)北京大学图书馆、香港中文大学文物馆编:《中国古代碑帖拓本》第38页、第168页32条,2001年。

(43)傅天仇主编:《中国美术全集·雕塑编2秦汉雕塑》图版八七、图版说明第31页,人民美术出版社,1985年。

(44)傅天仇主编:《中国美术全集·雌塑编2秦汉雕塑》图版九三、图版说明第34页,人民美术出版社,1985年。

(45)傅天仇主编:《中国美术全集·雕塑编2秦汉雕塑》图版九二、图版说明第33页,人民美术出版社,1985年。

(46)a.博天仇主编:《中国美术全集·雕塑编2秦汉雕塑》图版九一、图版说明第33页,人民美术出版社,1985年。

b.蒋英炬、吴文祺:《汉代武氏墓群石刻研究》第11、15、16页、图版5~8,山东美术出版社,1995年。

(47)a.耿继斌:《高颐阙》,《文物》1981年第10期。

b.傅天仇主编:《中国美术全集·雕塑编2秦汉雕塑》图版八八、图版说明第32页,人民美术出版社,1985年。

(48)(日)曾布川宽著,傅江泽:《六朝帝陵》第10页,南京出版社,2004年。

(49)王思礼、赖非:《汉碑源流、分期和碑形释义》,见《汉碑研究》第30页,齐鲁书社,1990年。

(50)李星明:《佛法与皇权的象征——论唐代帝陵神道石柱》,《复旦学报(社会科学版)》2011年第1期。

(51)a.北京市文物工作队:《北京西郊发现汉代石阙清理简报》,《文物》1964年第11期。

b.滕艳玲:《关于秦君神道石柱及秦君石墓阙残件考释浅析》,见《北京文物精粹大系·石雕卷》第33~39页,北京出版社,2000年。

(52)杨爱玲:《河南叶县发现的东汉石兽——兼谈汉晋的陵墓华表》,《中原文物》1981年第2期。

(53)同⑨。

(54)杨效俊:《东魏、北齐墓葬的考古学研究》,《考古与文物》2000年第5期。

(55)倪润安:《北周墓葬的地下空间与设施》,《故宫博物院院刊》2008年第1期。

(56)张增午、傅晓东:《河南北朝瓷器刍议》,《中原文物》2003年第2期。

(57)中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队、洛阳古墓博物馆:《北魏宣武帝景陵发掘报告》,《考古》1994年第9期。

(58)张柏主编:《中国出土瓷器全集3·河北》第10页,科学出版社,2008年。

(59)a.河南省博物馆:《河南安阳北齐范粹墓发掘简报》,《文物》1972年第1期。

b.安阳县文教卫生管理站:《河南安阳发现一座北齐墓》,《考古》1972年第1期。

(60)同(21)。

(61)赵超:《试谈北魏墓志的等级制度》,《中原文物》2002年第1期。

(62)同⑨。

(63)中国社会科学院考古研究所河南二队:《河南偃师县杏园村的四座北魏墓》,《考古》1991年第9期。

(64)a.同(54)。

b.倪润安:《北周墓葬俑群研究》,《考古学报》2005年第1期。

(65)陕西省文物管理委员会:《西安任家口M229号北魏墓清理简报》,《文物参考资料》1955年第12期。

(66)洛阳市第二文物工作队:《洛阳纱厂西路北魏HM555发掘简报》,《文物》2002年第9期。

(67)洛阳市文物工作队:《洛阳孟津晋墓、北魏墓发掘简报》,《文物》1991年第8期。

(68)洛阳市文物工作队:《河南洛阳市吉利区两座北魏墓的发掘》,《考古》2011年第9期。

(69)河北省博物馆、文物管理处:《河北曲阳发现北魏墓》,《考古》1972年第5期。

(70)山东省文物考古研究所:《临淄北朝崔氏墓》,《考古学报》1984年第2期。

(71)偃师商城博物馆:《河南偃师两座北魏墓发掘简报》,《考古》1993年第5期。

(72)田小利、孙新民、穆晓军:《长安发现北朝韦彧夫妇合葬墓》,《中国文物报》1999年11月14日第1版。

(73)洛阳博物馆:《洛阳北魏元邵墓》,《考古》1973年第4期。

(74)洛阳市第二文物工作队:《偃师前杜楼北魏石棺墓发掘简报》,《文物》2006年第12期。

(75)西安市文物保护考古所:《西安南郊北魏北周墓发掘简报》,《文物》2009年第5期。韦辉和墓志记载埋葬时间为“永熙二年岁在摄提孟陬之月甲申廿六日己酉”,韦乾墓志记载埋葬时间为“永熙三年正月甲申朔廿六日己酉”。两墓相隔一年,下葬日干支相同,绝无可能。张全民考证韦辉和墓志的“永熙二年”实为“永熙三年”之误,见张全民:《略论关中地区北魏、西魏陶俑的演变》注释(11),《文物》2010年第11期。

(76)同(64)b。

(77)贺西林:《北朝画像石葬具的发现与研究》,见《汉唐之间的视觉文化与物质文化》,文物出版社,2003年。

(78)a.洛阳博物馆:《河南洛阳北魏元乂墓调查》,《文物》1974年第12期。

b.王车、陈徐:《洛阳北魏元乂墓的星象图》,《文物》1974年第12期。

(79)中国社会科学院考古研究所、河北省文物研究所:《磁县湾漳北朝壁画墓》第145~173页,科学出版社,2003年。

(80)山西省考古研究所、太原市文物考古研究所:《北齐东安王娄睿墓》第14~83页,文物出版社,2006年。

(81)山西省考古研究所、太原市文物考古研究所:《太原北齐徐显秀墓发掘简报》,《文物》2003年第10期。

(82)山东省文物考古研究所、临朐县博物馆:《山东临朐北齐崔芬壁画墓》,《文物》2002年第4期。

(83)山东省文物考古研究所:《济南市东八里洼北朝壁画墓》,《文物》1989年第4期。

(84)大同市考古研究所:《山西大同阳高北魏尉迟定州墓发掘简报》,《文物》2011年第12期。

(85)同⑦。

(86)李凭:《高句丽与北朝的关系》,(韩)《高句丽研究》第14辑,2002年。

(87)(日)平山郁夫总监修:《高句丽壁画古坟》第66~67、94~99,页,东京:共同通信社,2005年。

(88)王银田、刘俊喜:《大同智家堡北魏墓石椁壁画》,《文物》2001年第7期。

(89)a.山西省考古研究所、大同市考古研究所:《大同市北魏宋绍祖墓发掘简报》,《文物》2001年第7期。

b.大同市考古研究所:《大同雁北师院北魏墓群》第71~162页,文物出版社,2008年。

(90)山西省大同市博物馆、山西省文物工作委员会:《山西大同石家寨北魏司马金龙墓》,《文物》1972年第3期。

(91)山西大学历史文化学院、山西省考古研究所、大同市博物馆:《大同南郊北魏墓群》第351页,科学出版社,2006年。

(92)大同市考古研究所:《山西大同七里村北魏墓群发掘简报》,《文物》2006年第10期。

(93)大同市考古研究所:《山西大同南郊区田村北魏墓发掘简报》,《文物》2010年第5期。

(94)大同市博物馆、山西省文物工作委员会:《大同方山北魏永固陵》,《文物》1978年第7期。

(95)同(77)。

(96)《魏书》卷一一四《释老志》第3039、3042、3048页,中华书局,1974年。

(97)a.宿白:《盛乐、平城一带的拓跋鲜卑-北魏遗迹——鲜卑遗迹辑录之二》,《文物》1977年第11期。

b.张庆捷:《北魏永固陵的考察与探讨》,见《民族汇聚与文明互动——北朝社会的考古学观察》第257~282页,商务印书馆,2010年。

(98)林圣智:《墓葬、宗教与区域作坊——试论北魏墓葬中的佛教图像》,见《美术史研究集刊》第二十四期,台湾大学艺术史研究所,2008年。

(99)王雁卿、刘贵斌、高峰:《北魏陶器的装饰纹样》,《文物世界》2003年第3期。

(100)同(98)。

(101)a.刘凤君:《东汉魏晋陵墓神道石刻的造型艺术》,《美术研究》1987年第3期。

b.朴汉济著、李椿浩译:《魏晋南北朝时期墓葬习俗的变化与墓志铭的流行》,见《故宫学刊》总第六辑,紫禁城出版社,2010年。

c.宫大中:《东汉帝陵及其神道石刻》,见《中国古都研究》第四辑,浙江人民出版社,1989年。

d.宫万琳:《东汉帝陵神道石象与刻铭“天禄”“辟邪”》,《美与时代·美术学刊》2011年第2期。

(102)《水经注校证》第31顶,中华书局,2007年。

(103)同(57)。

(104)黄明兰:《洛阳北魏景陵位置的确定和静陵位置的推测》,《文物》1978年第7期。

(105)宫大中:《试论洛阳关林陈列的几件北魏陵墓石刻艺术》,《文物》1982年第3期。

(106)中国社会科学院考古研究所、河北省文物研究所:《磁县湾漳北朝壁画墓》第11~14页,科学出版社,2003年。

(107)贠安志:《中国北周珍贵文物》第93~109页,陕西人民美术出版社,1993年。

(108)宁夏固原博物馆:《固原北魏墓漆棺画》第1~15页,宁夏人民出版社,1988年。

(109)同(90)。

(110)a.同(77)。

b.邹清泉:《北魏孝子画像研究》第15~20页,文化艺术出版社,2007年。

(111)阎步克:《北朝对南朝的制度反馈——以萧梁、北魏官品改革为线索》,《传统文化与现代化》1997年第3期。

(112)韦正:《六朝墓葬的考古学研究》第214页,北京大学出版社,2011年。

(113)同(63)。

来源:《考古》

李学勤:王国维《桐乡徐氏印谱序》的背景与影响

2005年是清华研究院——即通常说的清华国学研究院——成立的80周年,大家将纪念这一曾在学术界起过重大作用的机构,缅怀当年于院中执教的诸位学者。在研究院的四位导师里,王国维先生的任职时间最为短暂,他1925年4月迁来清华,1927年6月2日就辞世了。然而,他在一生的最末段落,继续活跃于学术的前沿,做出了创新的业绩。0001耐梅盖特母龙:蒙古小型恐龙(长3米/发现蛋化石)

耐梅盖特母龙是一种兽脚亚目下的窃蛋龙科恐龙,诞生于1亿年前到6500万年前的白垩纪早期,体长普遍可达2.5-3米,属于小型恐龙的一种,头部和鸟类非常相似,具有类似鹦鹉鸟喙状的嘴巴,第一批化石发现于蒙古国。耐梅盖特母龙的体型我要新鲜事2023-05-10 02:20:240001玛君龙:非洲大型兽脚恐龙(喜欢同类相食/头顶长角饰)

玛君龙是一种兽脚亚目的阿贝力龙科恐龙,诞生于7000万年前-6800万年前的白垩纪末期,主要以其他的恐龙或者腐肉为食,体长可达8米,属于大型肉食恐龙的一种,第一批化石发现于非洲的马达加斯加地区。玛君龙的体型我要新鲜事2023-05-09 20:41:110000明鲁荒王正妃墓被盗记:盗墓者“现场办公”,一老手拿出绝佳方案

山东明朝鲁荒王正妃墓盗记本文作者倪方六朱檀,明太祖朱元璋第十子,小时聪慧过人。朱檀是口含金钥匙出生的,生下来仅2个月就被朱元璋封为“鲁王”,藩地兖州。谁也没想到,长大的朱檀迷上长生不老药,终因服食金丹中毒而亡,年仅19岁。朱元璋闻讯后,非常生气,觉得太荒唐了,给其谥号取一个“荒”字。葬于今山东邹城市东北12公里处的九龙山南麓。当地盛传,鲁荒王墓里埋有金银财宝。我要新鲜事2023-05-26 10:49:020000国保建筑怎样进行安防系统升级改造?

中国西部科学院(1930年成立)旧址,位于重庆市北碚区文星湾42号,占地约为30亩,以重点文物保护建筑为防护主体,是重要的近现代史迹,重庆成为直辖市后的首批市级文物保护单位,2006年5月被国务院公布为全国重点文物保护单位(以下简称国保单位)。中国西部科学院旧址记录了我国引进现代科学技术的历程,体现了历史的真实性、完整性。01安防系统现状0000