王仲殊:论日本古代都城宫内大极殿龙尾道

早在15年以前,我在中国社会科学院考古研究所主办的《考古》1983年第4期发表论文,题为《关于日本古代都城制度的源流》(注:王仲殊:《关于日本古代都城制度的源流》,《考古》1983年第4期354-370页。)。刊行以后,立即被日本学者译成日文,转载于同年10月发行的、由日本考古学会主编的《考古学杂志》第69卷第1号(注:王仲殊(菅谷文则、中村润子译):日本の古代都城制度の源流につぃて,《考古学杂志》第69卷第1号,1~28页,1983年10月发行。)。今天我撰作关于大极殿龙尾道问题的此文,可视15年前关于日本都城制度源流的那篇论文的续篇。为使一般读者易于了解,本文在贯穿主题要旨的前提下,采取边叙边议的方式,先是结合唐代中日两国交流的历史,从大局上叙明日本宫室、都城的演变、发展的基本过程,进而述及太极殿的规格、性质,最后详论大极殿前的龙尾坛、龙尾道问题。

日本古昔称倭,其改称日本,或以为在7世纪60年代末年,或以为在8世纪初年。其国君主本称大王,何时改称天皇,或以为在7世纪初期,或以为在7世纪后期,未有定论。本文为简便起见,国号皆称日本,君主皆称天皇,以免行文繁琐。

一

如所周知,太极殿本为中国古代皇宫中正殿的名称。据陈寿《三国志》本文及裴松之注文记述,魏明帝青龙三年(公元235年)于洛阳汉南宫崇德殿处起太极殿(注:《三国志·魏书·文帝纪》记“黄初元年十二月初营洛阳宫”,裴松之注:“至明帝时始于汉南宫崇德殿处起太极、昭阳诸殿”。《魏书·明帝纪》记:“(青龙三年)是时,大治洛阳宫,起昭阳、太极殿,筑总章观”。)。这便是中国古代宫殿采用太极殿名称的开始,为后世长期承袭。唐徐坚、韦述等编撰的《初学记》(卷二十四)说:“历代殿名或沿或革,唯魏之太极,自晋以降,正殿皆名之”。《初学记》此言具总结性意义,十分正确。其实,不仅中国历代正殿皆名之,日本7世纪中后期以降宫内正殿亦仿效而以大极殿为名,直至12世纪70年代平安京宫内大极殿最后焚毁为止。这是我对《初学记》的一点补充。

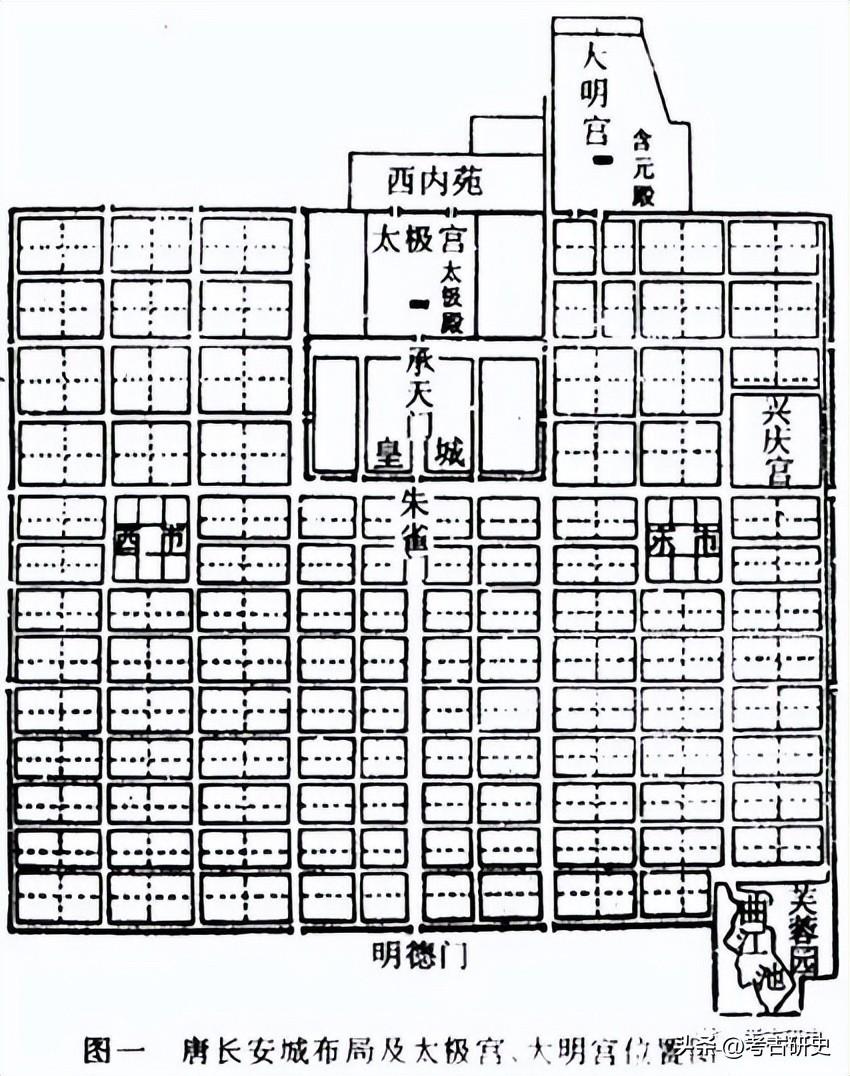

唐京师长安城的宫城称太极宫,宫中正殿称太极殿,可谓双重的“太极”。在唐代初期,太极宫中的太极殿居长安全城北部正中央处,位置显要,规模宏伟,可说是魏明帝以来历代太极殿中最盛大者(图一)。

唐太宗贞观四年(公元630年),即日本舒明天皇二年,日本继以前多次派遣遣隋使之后,于此年派遣第一次遣唐使,其目的在于继续通好,学习中国的制度、文化。第一次遣唐使以犬上御田锹为大使,药师惠日为副使,前者曾任遣隋大使,后者则是留隋学生,二人熟悉中国情况,故可顺利完成使命。他们于次年(公元631年)到达京师长安,朝见唐太宗(注:《旧唐书·倭国传》、《新唐书·日本传》记“太宗贞观五年,遣使者入朝,帝矜其远,诏有司毋拘岁贡”。),而朝见的场所必在太极宫无疑(图一)。

当时日本尚无正规的都城,作为国家政治中枢所在的天皇居处称“宫”。新天皇即位必移居新宫,而诸宫的地理位置皆不出今奈良县南部的飞鸟地方。在日本古代第一部史书《日本书纪》关于本国宫殿的记载中,大极殿之名始见于皇极天皇四年(公元645年)。若记载属实,这显然是出于对唐长安城太极宫太极殿名称的模仿。皇极女皇即位后,先迁至小垦田宫暂居,故称“权宫”,翌年(公元643年)四月移入飞鸟板盖宫。上述日本最初的大极殿,即为飞鸟板盖宫的正殿。据《日本书纪》记载,中大兄皇子(即以后的天智天皇)于皇极天皇四年(公元645年)六月十二日发起宫廷政变,正是在飞鸟板盖宫中的大极殿诛杀权臣苏我入鹿的。日本学者多以为此时的太极殿名称出于《日本书纪》编撰者的假托,不足为信(注:日本学者上田正昭在其著作中述及此次宫廷政变,不回避“大极殿”的名称,但用括号注明是按照《日本书纪》的“表现”,而不称《书纪》的“记载”,以示慎重。参见《上田正昭著作集》第一卷(古代国家论)405页,(日本)角川书店,1998年。)。其实,《书纪》所谓飞鸟板盖宫设有十二通门云云虽属以后世比前代的附会、夸张之辞,但大极殿名称是否出于虚托,恐难作绝对的判断。

政变成功后,掌握实权的中大兄皇子称皇极天皇四年为大化元年,这是日本首次创立中国式年号。大化元年(公元645年)十二月,中大兄皇子奉继位的孝德天皇迁都于难波(今大阪),并于次年(公元646年)实施称为“大化改新”的仿效唐制的新政。为进一步在政治、经济和文化上向中国学习,迁至难波的日本朝廷又于白雉四年(公元653年)、白雉五年(公元654年)连续二次派出遣唐使,随行的留学生、学问僧人数甚多(注:参见《日本书纪》(卷廿五)孝德天皇纪,后篇253~255页。)。当时,唐太宗已去世,入唐的日本使者等人当在京师长安的太极宫中朝见唐高宗(注:《新唐书·日本传》记:“永徽初,其王孝德即位,改元白雉,献虎魄大如斗,玛瑙若五升器”。)(图一)。

白雉五年(公元654年)十月孝德天皇死,中大兄皇子请其母皇极天皇复位,改称齐明天皇。早在此年年初,中大兄已自难波返回奈良的飞鸟地方,故齐明天皇即位于旧时的飞鸟板盖宫,旋迁飞鸟川原宫,又迁至后飞鸟冈本宫。齐明天皇五年(公元659年),日本派出第四次遣唐使,大使坂合部石布海上遇难,副使津守吉祥于同年十月末到达东都洛阳,向唐高宗献上虾夷男女二人。旋因朝鲜半岛形势紧急,为防泄漏军机,日本使者被转移至长安拘禁,以后虽得释放,却不曾在长安入宫(注:参见《日本书纪》(卷廿六)齐明天皇五年秋七月丙子朔戊寅条注,后篇270~271页。)。

唐高宗龙朔三年(公元663年),兴建多年的大明宫落成,当时改称蓬莱宫。咸亨元年(公元670年)又改称含元宫,长安元年(公元701年)终称大明宫(注:参见中国科学院考古研究所编著《唐长安大明宫》引言(第1页),科学出版社,1959年。)。本文为简便起见,始终以大明宫称之。大明宫的位置在长安城北面东头,范围之广大,门、殿、楼、阁之多,比太极宫有过之而无不及。龙朔三年四月,皇帝由太极宫移来,此宫遂成为全国政治中枢之所在。含元殿为大明宫的正殿,凡属朝会、庆典等重大政治、仪礼活动,皆在此殿隆重举行。于是,太极宫的境况日趋冷落,唯皇帝、皇后的葬仪依旧在太极殿办理而已(注:徐苹芳:《唐代两京的政治、经济和文化生活》,《考古》1982年第6期647页。)(图一)。

说到这里,话题继续转向日本。齐明天皇在位七年死,中大兄皇子称制(代行天皇的职权),因其为以后的天智天皇,故史书改称齐明天皇七年的翌年为天智元年(公元662年)。天智二年(公元663年),日军与唐军在朝鲜半岛西南部百济的白村江口海上发生战争,日军大败。天智四年(公元665年),屈从中国方面的要求,派出以守君大石为首的使团,虽称第五次遣唐使,其任务仅限翌年(公元666年)正月在泰山参列唐高宗的封禅仪式(注:王仲殊:《中国からみた古代日本》169、170页,(日本)学生社,1992年。)。天智八年(公元669年),日方遣河内直鲸率使团于次年(公元670年)至长安,是为第六次遣唐使,名义上是向中国祝贺平定高丽,实际上是为缓和两国间的紧张关系。大明宫自龙朔三年(公元663年)建成以来已历数年,但河内直鲸作为战败国的使者,不受重视,《新唐书》甚至称其陈述为妄言(注:王仲殊:《中国からみた古代日本》177、178页,(日本)学生社,1992年。)。因此,河内直鲸是否得以使者身份进入大明宫朝见皇帝,实属疑问。

此后,日本与中国断绝交往,不派遣遣唐使达30年之久。这样,如以上所述,直至7世纪末,日本方面仅知中国京师长安有太极宫、太极殿,而对大明宫、含元殿则知之不详。

白村江战败之后,天智天皇深恐唐军来袭日本本土,在各冲要之地增强防备,并于天智六年(公元667年)迁都于近江(今滋贺县琵琶湖附近)的大津宫,以求安全。天武天皇(公元672~686年)重新建都于飞鸟地方,所居之宫称飞鸟净御原宫。在《日本书纪·天武纪》中,大极殿见于记载凡四处,皆属召见亲王、诸王、诸臣于此殿诏谕之,或召集亲王以下及群臣于此殿赐宴,足证其为宫中的正殿(注:参见《日本书纪》天武天皇十年、十二年、朱鸟元年各条,后篇356、357、367、381页。)。虽然个别学者对飞鸟净御原宫的正殿是否确称大极殿仍抱怀疑态度,但总的说来,学术界承认此时的大极殿名称可信,已成主流。

二

朱鸟元年(公元686年)天武天皇死,其皇后(鸬野皇女)于次年正式继位,是为持统天皇。持统天皇四年(公元690年)开始营造新都,于八年(公元694年)完成,称为藤原京。这是日本第一个全面模仿中国唐代长安、洛阳而建设的都城。自持统天皇八年至元明天皇和铜三年(公元710年)二月,其间包括文武天皇在位的十一年,日本以藤原京为都城凡三代十六年,改变了以往宫室屡迁不定的局面。

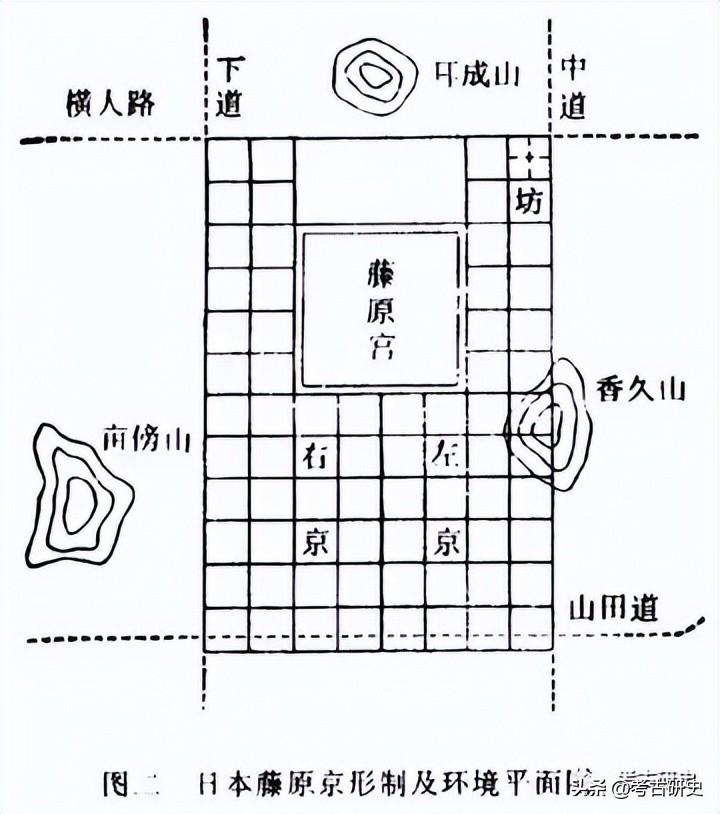

藤原京在奈良盆地南部,北负耳成山,东接香久山,西依亩傍山。在都城未建之前,早有若干古道在这一带通过,分别称为“上道”、“中道”、“下道”和“横大路”等。要之,藤原京地址的选择是具备地形和交通方面的有利条件的(图二)。

经调查发掘,并据日本学者岸俊男复原,藤原京全城南北长3公里稍强,东西宽2公里有余,平面呈规整的长方形。全城以朱雀大路为中轴线,划分为左、右两京。由各条大路纵横交错划分而成的坊皆为正方形,每边约265米。宫城在全城中央偏北,平面呈正方形,其北有池苑(岸俊男:藤原京の復原,《日本の古代宫都》(NHK大学讲座)49~52页,日本放送协会,1981年。)(图二)。

除形制、布局仿唐代长安、洛阳以外,藤原京的门阙、宫殿、街路、商市等的名称亦仿唐长安城。例如,据《续日本纪》记述,藤原京的宫城门有时亦称皇城门,这是对长安、洛阳的宫城、皇城之名的模仿。其实,藤原宫(指藤原京内的宫城,下同)是合唐的宫城、皇城于一体,其中既有作为天皇居处的“内裹”和朝廷的大极殿,亦有“朝堂”及其所属曹司等的官衙。宫城南门称朱雀门,与长安皇城南门之称朱雀门相同,而上述作为全城中轴线的朱雀大路之名则仿自长安的朱雀大街。此外,可以推测藤原京内有二市,各称东市和西市,与长安相同15(注:王仲殊:《关于日本古代都城制度的源流》,《考古》1983年第4期361-363页。)。

当然,就本文的论题而言,最重要的是藤原宫的正殿称大极殿,其位置在全城北部正中央处。《续日本纪》在自文武天皇二年(公元698年)正月至元明天皇和铜三年(公元710年)正月的十二年间的记载中,述及藤原宫大极殿之处凡九,其中五处记文武天皇在此殿举行正月元旦朝贺典礼,二处记文武天皇在此殿授诸大臣以官位、官职,一处记元明天皇于此殿即位,一处记元明天皇在此殿举行正旦朝贺仪式(注:参见《续日本纪》文武天皇二年、大宝元年、大宝二年、庆云元年、庆云二年、庆云三年、庆云四年、元明天皇和铜三年各条,国史大系本前篇2、9、13、19、22、24、27、31、43页,(日本)吉川弘文馆,1982年。)。不言而喻,大极殿是宫内的正殿,实属毋庸置疑。这里,我想指出的是,藤原京虽营造于7世纪90年代,但就其规制而论,藤原宫内的大极殿相当于7世纪60年代以前唐太宗在位期间及高宗在位初期长安太极宫中的太极殿。

持统天皇在藤原京建成之后的第四年(公元697年)让位于其孙轻皇子,是为文武天皇。文武天皇五年建“大宝”年号,始称大宝元年(公元701年)。这里,顺便就日本古代的年号问题作简单说明。如前所述,日本最初采用的中国式年号为孝德天皇的“大化”(公元645~649年),接着改元为“白雉”(公元650~654年),而此后停止使用年号,直至三十二年后的天武天皇末年(公元686年)才使用“朱鸟”年号,但仅仅一年又废而不用,要到十五年后的文武天皇五年(公元701年)才称大宝元年。从此以后,日本历代天皇皆用中国式年号,再无例外。

大宝元年在日本古代史上的重要性除上述年号的使用成为定制以外,主要在于《大宝律令》的制定。律为刑法,令则包括有关国家体制、官职官位、行政法规、田地、赋役乃至学校等等之类的规章制度,虽云仿效唐的律令,却多有日本本国的特色。于是,日本成为政令统一、法制齐备的“律令制国家”,面貌一新。

日本朝廷在内政建设上取得许多成就的同时,在外交方面亦力求有所作为。自天智天皇十年(公元670年)以来,日本与中国断绝交往已历三十年之久。随着国力的增长和东亚国际形势的转变,终于在大宝元年(公元701年)正月决定重新派遣使节入唐,这便是第七次遣唐使。此次遣唐使以高桥笠间为大使,坂合部大分为副使,又特命粟田真人为执节使,权位在大使之上。旋因高桥另有任用,改由坂合部为大使,副使之职则由巨势邑治担任。除各执事官员以外,著名的诗人学者山上忆良作为少录而参加使团,道慈法师则以留学僧的身份随团同行。当时粟田真人任民部尚书之要职,官位为正四位下(相当唐的正四品下),故以他为首的遣唐使在政治上的规格甚高(注:王仲殊:第七次遣唐使のいきさつについて,《就实女子大学史学论集》第9号1~15页,(日本)就实女子大学史学科,1994年。)。特别是粟田真人为编纂《大宝律令》的主要成员之一,学识渊博,而当时正值日本已成为律令制国家,政治、经济和文化等各方面的事业亟待进一步开展以求取得更大成绩,故第七次遣唐使之向中国学习,不仅比以往历次遣唐使有更高的积极性,而且对唐的制度、文化的理解和接受能力亦大有增强。

第七次遣唐使一行于大宝二年(公元702年)六月末自筑紫(今福冈)启航,经南海路到中国楚州(州治为山阳,今江苏省淮安市),在盐城县入境,同年十月之前抵达长安。中国方面派五品中书舍人在长安附近的长乐驿迎接,宣敕劳问,优礼有加(注:参见《续日本纪》光仁天皇宝龟十年夏四月条中领唐客使奏言,奏言之所谓“五品舍人”应是中书舍人。查《旧唐书·职官志》和《新唐书·百官志》,唐代中书省设舍人六员,官位为正五品上,可以为证。)。

唐高宗的皇后武则天于光宅元年(公元684年)称帝,改国号为“周”。女皇帝在其在位的二十年(公元684~704年)中,总计在东都洛阳宫中执政凡十八年,只在临近最后的长安元年(公元701年)十月至三年(公元703年)十月的二年间移居京师长安大明宫,正好与粟田真人等来访巧合。粟田真人与中国的士大夫们交游,多受称赞,故两《唐书》称其“好读经史,解属文,容止温雅”,云云。通览历代史书,这是中国方面对外国使者个人人品的最高评价。长安三年(公元703年),武则天以皇帝身份在大明宫麟德殿设宴招待粟田,并授以官位为“从三品”的司膳卿之职,礼遇之高,实为前所未有。中国朝廷多有于正月元旦在大明宫含元殿举行朝贺之例,百官及诸蕃使臣参加。可以推想,长安三年(公元703年)元旦,粟田真人作为来自日本国的使者,很可能在含元殿参列朝贺典礼(注:《续日本纪》(卷十九)、《日本后纪》(卷十二)记藤原清河为首的第十次遣唐使和藤原葛野麻吕为首的第十二次遣唐使分别于唐玄宗天宝十二载(公元753年)、德宗贞元二十一年(公元805年)正月元旦在含元殿参加朝贺,可为例证。)。

据《续日本纪》记载,粟田真人于文武天皇庆云元年(公元704年)七月回到日本。自武周长安二年(公元702年)之秋至四年(公元704年)之春,其在中国停留时间约为一年又半,足可广泛访问,多方考察,对京师长安城的了解尤为周详,自属意料中事。由于出色完成使命,日本朝廷对粟田大加褒赏,升官进位,以从三位(相当唐从三品)中纳言的官职成为朝廷最高决策集团的成员之一。副使巨势邑治在中国继续考察,延至庆云四年(公元707年)始得返国,而大使坂合部大分与学问僧道慈则迟在元正天皇养老二年(公元718年)才随归国的第八次遣唐使返抵日本。据《扶桑略记》记述,道慈携来长安西明寺建筑设计图,日本平城京大安寺的营造即以此图为参考(注:参见《大安寺史·史料》(第104页)所引《扶桑略记》(天平元年己巳)有关记述,(日本)大安寺史编集委员会,1984年。)

三

以粟田真人为首的第七次遣唐使返回藤原京,其在中国习得有关制度、文化方面的许多知识为日本朝廷所重视,其所建议多被采纳。按我个人见解,在考古学上,与粟田真人有关的大小事物可举以下诸例:(1)高松冢古坟称为海兽葡萄镜的铜镜为其自长安携归(注:王仲殊:《关于日本高松冢古坟的年代和被葬者》,《考古》1982年第4期410~413页。);(2)始见于庆云四年(公元707年)《王勃诗序》和和铜元年(公元708年)吉备真备祖母骨灰盒铭文的“则天文字”为其所传入(注:王仲殊:第七次遣唐使のいきさつについて,《就实女子大学史学论集》第9号14页,(日本)就实女子大学史学科,1994年。);(3)粟田等的归国促使日本于和铜元年(公元708年)铸造本国称为和同开珎的钱货(注:粟田真人、巨势邑治分别于庆云元年(公元704年)、庆云四年(公元707年)归国,而和同开珎为和铜元年(公元708年)始铸。此钱仿唐开元通宝钱,故推测其铸造是受第七次遣唐使访问中国之影响。),等等。当然,就我在本文中所要论述的主题而言,最为重要的则是第七次遣唐使在中国的考察为日本新的都城平城京的兴建起了促进、推动的作用。

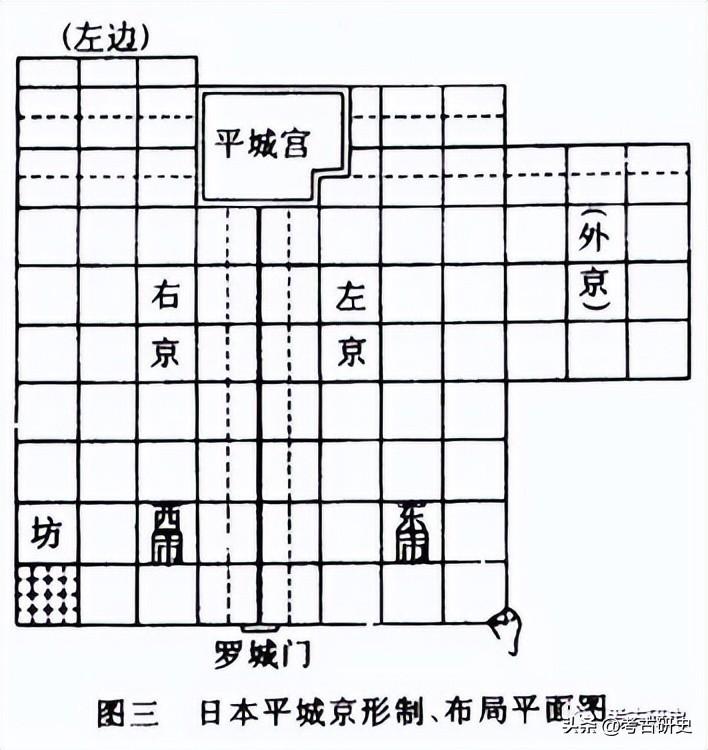

庆云四年(公元707年)六月,文武天皇死,其母阿閇皇女于次年登位,是为元明天皇,改元“和铜”。和铜元年(公元708年)二月,元明天皇下诏在平城之地营造新都,是为平城京。从时间上看,这显然是受第七次遣唐使访问中国归来的影响。经过二年的营造,元明女皇于和铜三年(公元710年)三月率领文武百官自藤原京迁入平城京,尽管许多方面的大量工程须此后继续进行,才可使新都的规模臻于完备。自元明天皇和铜三年至桓武天皇延历三年(公元784年),日本以平城京为都城凡七代七十四年(图三)。

平城京的位置在奈良盆地北部,南距藤原京约二十公里。都城北有奈良山,东有春日山,西有生驹山,是谓“三山作镇”,而南面则为开阔的大和平原,地势优胜,交通便利。据调查发掘所知,新都总面积约为藤原京的三倍半,其主体部分南北长约4.8公里,东西宽约4.3公里,呈规整的长方形。朱雀大路纵贯其间,路东为左京,路西为右京,而左京东侧又附有南北约2.3公里、东西约1.6公里的长方形区域,称为外京。宫城在都城主体部分的北端中央,其南面正门朱雀门与作为全城中轴线的朱雀大路相接。许多东西向和南北向的大路纵横交错,将左京、右京和外京划分为总共约八十个平面成正方形的坊,每边约510米。在左京、右京的南部设商市,各称东市和西市(图三)。

与此前的藤原京相比,平城京在建制上模仿唐长安城的程度之大,可谓无以复加。如前所述,藤原京模仿的是未建大明宫前的唐长安城。与此不同,平城京模仿的则是大明宫建成后的长安城。这主要表现在以下各点(注:王仲殊:《中国からみた古代日本》226~237页,(日本)学生社,1992年。)。

1.唐长安城在北面东头增建大明宫,规模宏大。受此影响,平城京全体的平面形状不拘泥于左右对称的格局,其在左京东侧增设外京,便是一例。

2.平城京宫城的建制亦不拘泥于左右对称。在这一点上,最引人注目的是宫城东部凸出,从而使宫城全体的平面形状不成规整的方形。在东面的凸出部分内有称为“东院”的园苑,应是对唐大明宫东内苑的模仿。

3.在前期,大极殿院和朝堂院(称第一次大极殿院和朝堂院)的位置在宫城的中央,但作为天皇居处的“内裹”却偏在东侧。以后,大极殿院和朝堂院(称第二次大极殿院和朝堂院)移至东侧“内裹”之南,以致宫城重心偏在东部,不在正中。

4.由于大明宫的位置在唐长安城的北面东头,长安东半城(属万年县)要比西半城(属长安县)为繁荣。同样,平城京左京(东半城)的繁荣程度亦远在右京(西半城)之上。权势极大的长屋王、藤原不比等、藤原仲麻吕等王公大臣的豪华邸宅皆建造在左京,接近宫城的东部,可为显著例证之一。

虽然平城京的形制、布局仿大明宫建成以后的唐长安城,但平城宫(指平城京的宫城,下同)的正殿仍称大极殿而不称含元殿。按《日本书纪》所记,自皇极天皇(公元642~645年)时期以来,日本历代宫中正殿之称大极殿已成定制。日本宫室、都城在建制上模仿中国,亦颇多本国自身特点。大极殿名称的最初由来虽在于中国,但因沿用既久,早已成为日本本国宫殿的传统名称,不可更改。

四

前已稍为言及,平城京宫内第一次大极殿大约为和铜三年(公元710年)前后的迁都初期所建。此殿被用为朝廷正殿历元明天皇(公元708~715年)、元正天皇(公元715~724年)二代而至圣武天皇的天平(公元729~749年)中后期,其位置居平城宫的北部中央,规模宏伟。日本学者根据有关的文献记载推测,或按照发掘所见的遗迹判断,多认为此殿的建筑在一定程度上模仿唐大明宫含元殿(注:町田章编:《古代の宫殿と寺院》22页,(日本)讲谈社,1989年。)

据发掘调查,第一次大极殿建立于平城宫南北长317.7米、东西宽176.6米的“大极殿院”之内。大极殿院南部为平坦的广场,地面铺砂,面积约占全院总面积的三分之二。其北约占总面积三分之一的部分则是大极殿坐落所在的大坛,高出南面广场的地面2.2米(注:田中琢:《平城京》75~84页,(日本)岩波书店,1984年。)(图四)。按此后8世纪末、9世纪以降平安京宫内大极殿的建制名称逆推,此大坛可称“龙尾坛”。日本学者如坪井清足、宫本长二郎等,皆在其有关的著作中使用“龙尾坛”的名称,而我本人亦追随其后,在题为《从中国看古代日本》的专著中称这建造于元明朝(公元708~715年)的第一次大极殿的大坛为“龙尾坛”(注:坪井清足监修:《平城京再现》48、49页,(日本)新潮社,1985年。宫本长二郎、穗积和夫:《平城京》54页,(日本)草思社,1986年。

王仲殊:《中国からみた古代日本》233页,(日本)学生社,1992年。)。唐大明宫含元殿前有龙尾道,是为众所周知的事实。平城宫第一次大极殿仿含元殿而建造,这正是其所坐落的大坛可称“龙尾坛”的原因所在。

说到这里,我想引用35年前我国建筑学家梁思成所撰题为《唐招提寺金堂和中国唐代的建筑》的论文,以展开讨论。梁先生在论文中说:“含元殿前有龙尾道,而平安京朝堂院太极殿前也有龙尾坛(文献中亦称龙尾道)”(注:梁思成:《唐招提寺金堂和中国唐代的建筑》(原载《现代佛学》1963年5期),《中日文化交流史论文集》81~90页,人民出版社,1982年。)。括号内“文献中亦称龙尾道”一句,为梁文原文。从梁先生所说此话可以察知,所谓“龙尾坛”在日本文献记载中亦作“龙尾道”,它是8世纪末、9世纪以降平安京宫内大极殿前的建筑设施。我认为,虽然在8世纪奈良时代(公元710~784年)的史书《续日本纪》及其他文献记载中不见“龙尾坛”这一名词,却可从8世纪末、9世纪以降的平安京宫内大极殿大坛之称“龙尾坛”逆推,这便是长期从事平城京发掘调查和遗迹复原的学者如坪井清足、宫本长二郎等之称第一次大极殿的大坛为“龙尾坛”的理由所在,我本人亦正是如此。

应该着重指出,大坛高达2.2米的前壁是用16000余块烧制坚实的砖砌成,这在日本建筑用语上称“拥壁”,其作用在于加固坛身,亦在于显示坛壁的整齐、美观。每块砖长30、宽15、厚7.5厘米,正合当时1尺、5寸、2.5寸的比例,应是为建筑都城而在附近新设的许多砖瓦窑所特别烧造的(注:田中琢:《平城京》76、77页。(日本)岩波书店,1984年。)(图五)。

现在,最为重要的问题是,称为“龙尾坛”的第一次大极殿坐落所在的大坛高出其南面广场地面既达2.2米之多,那么,从广场趋往大极殿的文武百官等人是如何升登殿上的呢?

本文所用各种插图皆系直接从日本学者发表的原图复制,以求准确。图四采自考古学者田中琢1984年出版的《平城京》之书,为8世纪前期平城宫第一次大极殿院和朝堂院的平面图(注:田中琢:《平城京》83页。(日本)岩波书店,1984年。)。图中北半部为大极殿院,南半部为朝堂院,两者互相隔离,而有门相通。称为“龙尾坛”的大坛设在大极殿院的北部,坛上有殿址二处,一前一后。前一处面积大,即为正殿大极殿;后一处稍小,则为其后殿。可以看出,在大坛的左(东)侧和右(西)侧,各伸出一个斜坡道,其边沿俯视略呈弯曲状,可供升登大极殿。然而,必须指出,在大坛的前壁中央处,却不附任何斜坡式或阶梯状的台阶,则是一目了然的(图四)。上述田中琢所著《平城京》书中还有一大幅描绘第一次大极殿及其所坐落的有砖砌“拥壁”的大坛复原图,采用立体、透视的方法,形象真切,十分醒目(注:田中琢:《平城京》78、79页。(日本)岩波书店,1984年。)。本文因篇幅所限,只复制其中主要的一部分以示读者,亦足以确证当时文武百官等人是从坪井、宫本等学者称为“龙尾坛”的大坛左右两侧的斜坡道升登大极殿的(图五)。

大约从本世纪五六十年代以来,直至80年代中期,岸俊男先生从文献、制度史的立场出发,结合发掘调查所见遗迹的实况,详细研究藤原京、平城京等日本古代都城、宫室,甚负盛名。我想,大概是因为平城宫第一次大极殿的大坛左右两侧的斜坡道位置皆偏在坛的前面边缘处,所以岸先生觉得在大坛前面中央部分应另有台阶,以供升登,才可称为便利。但是,现实的问题是砖砌的“拥壁”遗存至今,完全可证大坛前面居中处绝无任何台阶的形迹。1981年7月下旬,岸俊男先生在日本神户举行的主题为“遣唐使时代的日本与中国”的国际学术研讨会上发言说:“(大坛前面)中央没有台阶的痕迹遗留,所以推测恐怕是设置木造的阶梯(以供升登),从左右两侧(斜坡道)也是可以升登的”(括号内的文字为本文笔者所加)(注:岸俊男:平城京と長安城との共通点,《遣唐使时代の日本と中国》156、157页,(日本)小学馆,1982年。)。总之,岸先生在肯定第一次大极殿大坛前面左右两侧边缘处的斜坡道可供升登的同时,又用推想的语调说大坛前面的中央部分恐怕还置有木造的阶梯,以备登殿之用(图六)。

以后,宫本长二郎作为长期参与奈良平城京遗迹研究工作的日本当代著名的古建筑学者,在其与绘图解说者穗积和夫共著的《平城京—古代的都市计划与建筑》书中发表一幅第一次大极殿及其称为“龙尾坛”的大坛复原图(注:宫本长二郎、穗积和夫:《平城京》54、55页,(日本)草思社,1986年。

应该说明,由坪井清足监修的、称为废都千二百年纪念特集的《平城京再现》一书中早有类似的第一次大极殿龙尾坛复原模型的发表,见(日本)新潮社1984年6月号《艺术新潮》45页。)。或许是出于穗积氏的手笔,图中除如实显示龙尾坛左右两侧的斜坡道以外,还以十分具体、逼真的笔法在大坛前面的正中央处描绘一个木造的阶梯,形象地表达了上述岸俊男先生早在1981年发表的推想性见解(图六)。但是,在用一万六千余块烧制坚实的砖砌成的又广又高的大极殿大坛“拥壁”之前,设置一个木造的,甚至是可以移动的阶梯以供众多官僚等人登殿,这样的推想是否合理,实属疑问。我认为,从各个时代的许多实例看来,此处使用木造的阶梯是不大可能的。

顺便言及,日本学者町田章在其1989年出版的《古代的宫殿与寺院》一书中也有平城宫第一次大极殿的复原图。此图采取立体、透视的方式,明确显示大极殿大坛左右两侧各设一斜坡道,可供升登(注:町田章编:《古代の宫殿と寺院》22页,(日本)讲谈社,1989年。图16(第一次在大極殿の復原)。)。然而,或许是因图幅太小,未能表明所绘大坛前面正中最初出于岸俊男先生推想的阶梯式台阶之为木造,不无引起误解之可能。诚然,在此前1986年出版的题为《平城京》的书中,町田氏曾明言此阶梯为木造。(注:町田章:《平城京》39页,(日本)ニュ一·サイエンス社,1986年。)

五

延历三年(公元784年),桓武天皇迁都长冈京,其地在平城京西北数十公里,据云交通上有“水陆之便”。但是,至十年以后的延历十三年(公元794年),当长冈京的建设犹未完备之际,又弃此京而迁往东北方的平安京,即今京都市之地。自此年至明治二年(1869年),京都之地为日本首都所在达一千余年之久。据说,由于1869年明治天皇移往东京时未发表迁都宣言,甚至有人主张京都至今犹为日本的首都,只不过天皇东迁未归而已云云(注:井上满郎:《平安京再现》12、33页。(日本)河出书房新社,1990年。)。

但是,日本历史上的平安时代起自桓武天皇延历十三年(公元794年),迄于后鸟羽天皇建久三年(1192年)。本文所述平安京,便是指平安时代约四百年间的都城。建久三年(1192年),源赖朝以征夷大将军名义远在今神奈川县的镰仓成立幕府,总揽国政,而失去实权的天皇仍居住于平安京。早在村上天皇天德四年(公元960年),平安京“内裹”失火,天皇居处一度移至其他殿舍,以后且有兼用宫外以外戚为主的贵族邸宅的。至于平安京的大极殿,自9世纪70年代以降,遭火灾而重修者再三,终于在高仓天皇治承元年(1177年)最后焚毁,不得复建,从而结束了远自7世纪中后期以来的日本各时代宫中大极殿的全部历史。其实,进入镰仓时代(1192~1333年)以后,此京不称平安京而称京都,直至20世纪末的今天。

在漫长的历史中,京都之地时或承平持续,时或战乱频仍,但京都始终作为重要的都市而存在,可谓长盛不衰。今日京都市为日本全国最著名的都市之一,市区整齐,市容美观,虽为维护古都传统风貌而限制高楼大厦的建造,但考古工作者只能在栉比鳞次的街道、房屋之间寻求空隙,见缝插针,以勘探古代遗迹,甚为困难。幸好日本古代文化事业不断发展,一代胜似一代。与前代相比,平安时代的史书、文籍数量大增,自不乏述及都城、宫室之情状者。特别是醍醐天皇五年(905)藤原时平等奉敕所撰《延喜式》(二十余年后由藤原忠平完成)以及作成于镰仓时代(1192~1333年)的九条家和近卫家的各种古图,记述周详,描绘细致,是研究8世纪末至12世纪末的平安京及其宫城的最好资料(注:九条家古图包括“左右京图”、“宫城图”、“内裹图”、“八省院图”、“丰乐院图”等,作成于1220年前后,是为九条家本《延喜式》附图;近卫家古图包括“宫城图”、“内裹图”、“八省院图”、“丰乐院图”等,或以为作成于1319年,今为阳明文库所藏,故称阳明文库本。日本平凡社《世界考古学大系》第4卷(1961年)影印采录九条家“八省院(朝堂院)图”和近卫家“宫城图”、“内裹图”、“丰乐院图”,国立历史民俗博物馆馆刊(1983年,讲谈社)及井上满郎《平安京再现》(1990年)亦影印采录东京国立博物馆所藏九条家“左右京图”,可供参阅(其他采录之书不列举)。)。因此,京都市内考古发掘调查的开展虽云困难,但学者们对平安京及其宫城的建制、布局等各方面的了解却相当详尽,其中包括宫城内的正殿大极殿。

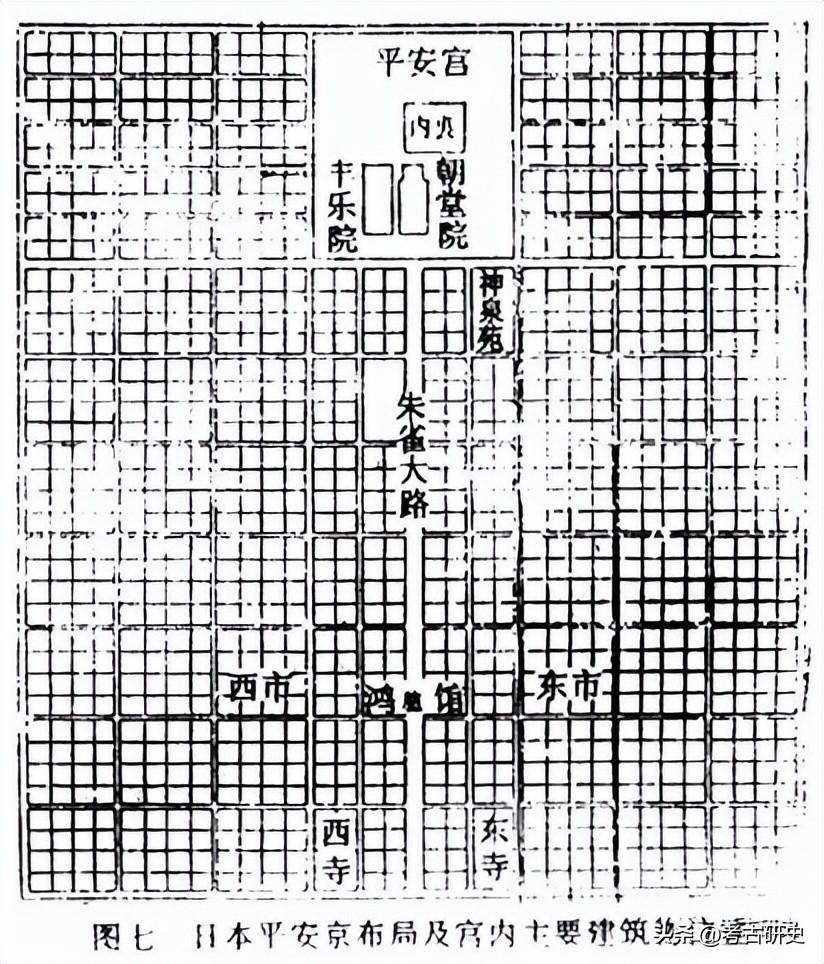

这里,因限于篇幅,只简述平安京全体平面呈规整的长方形,南北长约5.2公里,东西宽约4.5公里(据《延喜式·京程》所记换算)。朱雀大路作为中轴线,划分京城为左、右两京。宫城在京城的北端中央,平面亦呈长方形,其南面正门称朱雀门,与朱雀大路相接。宫城内设“内裹”、朝堂院等,后者又名“八省院”。“内裹”位于宫的中部偏东处,朝堂院位于宫的中部偏南,大极殿包含在朝堂院之内,朝堂院之西又有丰乐院为宴会场所,而太政官及其所属各省的官衙则遍布宫城内各处,确证古代日本的宫城为唐代长安、洛阳的宫城、皇城的结合体(图七)。

现在,我要一转话题,专就平安宫(指平安京的宫城)内大极殿的龙尾坛作进一步论述。前已述及,8世纪前期平城宫的大极殿院与朝堂院互相隔离而有门相通(图四)。与此不同,平安宫中实际上已不存在所谓大极殿院,大极殿则成为朝堂院内北部的正殿,仅以其称为“龙尾坛”的大坛与南部两侧的各朝堂稍作区分而已(注:村井康彦:《日本の宫都》61页,(日本)角川书店,1978年。

岸俊男:《日本の古代宫都》(NHK大学讲座)97页,1981年。)。从日本学者参照古籍、古图绘制的复原图(注:井上满郎:《平安京再现》12、33页。(日本)河出书房新社,1990年。《平安京再现》卷首彩色复原图(大内裹と朝堂院)。)看来,平安宫朝堂院大极殿龙尾坛的形状、规模与平城宫第一次大极殿的大坛是一致的(图八)。因此,我再一次确认,平城京宫内第一次大极殿的大坛可称“龙尾坛”。应该指出,图中所示平安宫大极殿龙尾坛前设东西两阶,正与发掘所见平城宫第一次大极殿龙尾坛前面左(东)右(西)两边各有一斜坡道相同(图八)。

如前所述,梁思成先生在其有关的论文中曾说:“含元殿前有龙尾道,而平安京朝堂院太极殿前也有龙尾坛,文献中亦称龙尾道”。梁先生熟知日本古代都城、宫室的演变历史,其称“平安京朝堂院太极殿”而不称“太极殿、朝堂院”者,即是因为当时大极殿已成为朝堂院内的一个正殿之故。梁先生明确指出日本平安宫大极殿前的龙尾坛在文献中亦称龙尾道,其名称来源在于唐长安大明宫含元殿的龙尾道。我想,这应该是完全正确的。

如所周知,中国唐宋时代的书籍如《两京新记》、《剧谈录》、《西京记》、《长安志》、《南部新书》、《唐语林》、《雍录》等的有关记述虽在不同程度上各有差异,但皆称大明宫含元殿有“龙尾道”而不称“龙尾坛”(注:中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队:《唐大明宫含元殿遗址1995~1996年发掘报告》,《考古学报》1997年第3期398页。)。然而,日本平安京宫内大极殿前的建筑设施或称龙尾坛,或称龙尾道,两者是指同一实体,抑或有所差异,这首先必须究明。由于梁思成先生不曾言及日本古代文献关于“龙尾道”记载的具体情形,我在本文第六节要详细引述平安时代史书的有关段落,以供讨论、参考。

六

在日本古代的许多史书中,《日本书纪》、《续日本纪》、《日本后纪》、《续日本后纪》、《文德天皇实录》、《日本三代实录》等六部史书被作为国家早期的正史而称“六国史”,皆用汉文写成。《日本书纪》成书于奈良时代初期元正天皇的养老四年(公元720年),是当时的一部大通史,所述自开国神话以下,虽有传说上的依据,实则难以置信,但大约相当公元5世纪以降的记事不能视为全属无稽,6世纪记事内容的可信程度颇有增加,而7世纪的各种记事则基本上可称正确。其次的《续日本纪》为7世纪末至8世纪后期以奈良时代(公元710~784年)为主的断代史,其记事起自文武天皇即位元年(公元697年),迄于桓武天皇延历十年(公元792年),前半部完成于延历十六年(公元798年),后半部完成于延历十三年(公元795年),可称当代所撰的史书,内容翔实。其余《日本后纪》、《续日本后纪》、《文德天皇实录》、《日本三代实录》四部国史皆为8世纪末、9世纪平安时代初期的局部断代史,或记一代天皇,或记三代天皇在位期间的史实,编撰年代依次为仁明天皇承和七年(公元840年)、清和天皇贞观十一年(公元869年)、阳成天皇元庆二年(公元879年)、醍醐天皇延喜元年(公元901年),全属当代所撰史书,记事的可信程度甚高。

在《日本后纪》、《续日本后纪》、《文德天皇实录》、《日本三代实录》四部史书的记事中,述及平安宫大极殿共计178处。其中,(1)《日本后纪》桓武天皇延历十八年(公元799年)正月七日壬子,(2)同书嵯峨天皇弘仁二年(公元811年)七月十五日丁未,(3)《续日本后纪》仁明天皇承和十二年(公元845年)正月八日乙卯,(4)《文德天皇实录》文德天皇嘉祥三年(公元850年)七月二十四日己亥各条所述大极殿皆包含殿前的龙尾道。兹一一举引其原文如下。

(1)(延历十八年正月)壬子,丰乐院未成功,大极殿前龙尾道上构作借殿,葺以采帛,天皇临御,番客仰望,以为壮丽,令五位(相当唐五品)巳上宴乐,渤海国大使预焉,赍禄有差(《日本后纪》)(注:国史大系本《日本后纪》15页,(日本)吉川弘文馆,1982年。)。

(2)(弘仁二年七月)丁未,大极殿龙尾道上有云气,状如烟,须臾竭灭(《日本后纪》)(注:国史大系本《日本后纪》103页,(日本)吉川弘文馆,1982年。)。

(3)(承和十二年正月乙卯),于大极殿修最胜会之初也,是日,外从五位下(相当唐从五品下)尾张连滨主于龙尾道上舞和风长寿乐,观者以千数,初谓鲐背之老不能起居,及于垂袖赴曲,宛如少年,四座佥曰,近代未有如此者(《续日本后纪》)(注:国史大系本《续日本后纪》174页,(日本)吉川弘文馆,1981年。)。

(4)(嘉祥三年七月)己亥,大雨,大极殿前龙尾道十二丈为水潦所决坏(《文德天皇实录》)(注:国史大系本《文德天皇实录》16页,(日本)吉川弘文馆,1981年。)。

关于“龙尾坛”、“龙尾道”两者是指同一实体,抑或有所差异的问题,据我管见所及,日本学术界大概有二种不同的意见。一种主张两者为同一实体,故在使用“龙尾坛”的名称时,用括号添一“道”字而作“龙尾坛(道)”,或在使用“龙尾道”的名称时,用括号添一“坛”字而作“龙尾道(坛)”(注:村井康彦:《日本の宫都》188页,(日本)角川书店,1978年。

佐藤信:長岡京から平安京へ,《(古代を考える)平安の都》(笹山晴生编)57页,(日本)吉川弘文馆,1991年。)。另一种则认为“龙尾道”是设于大极殿南庭(即朝堂院广庭)东西两侧的步道,经由前述的东西两阶而升登“龙尾坛”。后一种意见从龙尾坛前面设东西两阶以供登坛的实况出发,易于为人所理解、接受,故被影响甚大的著名辞书所采用(注:《广辞苑》(第二版补订版)2322页,(日本)岩波书店,1978年。)。

但是,从以上举引的平安时代当代的史书记述看来,“龙尾道”为一整体,高出地面,面积广大,实不可视为设在庭院平地的二条步道(图八)。因此,我认为,“龙尾坛”即为“龙尾道”,相互间无何区别可言。虽然“坛”、“道”二字字义相异,一般不可通用,但平安宫大极殿的“龙尾坛”亦称“龙尾道”,两者遂成同一实体。或许正是由于“道”字一般不通“坛”字之故,日本考古学者似乎多习惯于称“龙尾坛”,而避免使用“龙尾道”之词。据我最近重新检阅,文献史学者村井康彦所著《日本的宫都》书中言及平安宫大极殿龙尾坛,时或在“坛”字之后用括号添一“道”字而作“龙尾坛(道)”,时或单独使用“龙尾道”之名而称朝堂院广庭为“龙尾道南庭”,意向明确(注:村井康彦:《日本の宫都》188页,(日本)角川书店,1978年。)。对此,我深表赞同。

我在本文第二节详述文武天皇大宝二年(公元702年)第七次遣唐使访问中国,第三节又述庆云元年(公元704年)、庆云四年(公元707年)该遣唐使团执节使、副使的归国促进元明天皇于和铜元年(公元708年)开始营建平城京。如所周知,在此后以平城京为都城的奈良时代(公元710~784年),元正天皇养老元年(公元717年)、圣武天皇天平五年(733)、孝谦天皇天平胜宝四年(公元752年)、光仁天皇宝龟八年(公元777年)又相继有数次遣唐使的派遣。进入8世纪末、9世纪以降的平安时代(公元794~1192年)之后,亦有桓武天皇延历二十三年(公元804年)、仁明天皇承和五年(公元838年)的二次大规模、高水平的遣唐使团往访中国。历次遣唐使及随行的留学生、学问僧等人,在学习有关中国的政治、经济、文化乃至宗教等各方面的知识的同时,对唐的长安、洛阳两京建制和宫室规模的认识亦不断增长。

日本的宫都(此为日本学术界常用名词、指宫室、都城,本文借用之)之仿唐制,不仅体现于宫室、都城的建设规划,亦表示于门阙、殿楼、街路、坊市之类的名称。就平安宫而言,宫城南门仿唐长安皇城南门而称朱雀门,而朝堂院外南门则仿洛阳宫城南门而称应天门。特别有意思的是,在应天门前方的东西两侧又仿唐大明宫含元殿前的栖风、翔鸾二阁而建同名的二楼(注:井上满郎:《平安京再现》12、33页。(日本)河出书房新社,1990年。《平安京再现》卷首彩色复原图(大内裹と朝堂院)。)。可以断言,作为平安宫朝堂院的正殿,大极殿的龙尾坛(道)必因长安大明宫含元殿龙尾道而得名,是无疑义。当然,名称虽然相同,但建筑物形制的相似程度如何,则须就实际的具体情况作仔细比较,方可有正确的认识。

来源:《考古》1999年第3期

香港古玩市场现稀世国宝,日本人高价欲抢,被国企老总花巨资赎回

“出匣吐寒芒”——越王者旨于睗剑文/吴艳、倪方六【名称】越王者旨于睗剑【类别】青铜器【年代】战国时期【出土地】浙江省【文物现状】现藏于浙江省博物馆盛行于春秋战国时代的青铜剑,不仅是步骑兵得心应手的武器,也是上层贵族显示身份的饰物。那时的帝王君主都希望拥有令人羡慕的名剑,有的甚至为自己铸造专剑。著名的越王剑,就是越国历代国王铸造的专剑,剑上铸有他们的名字。我要新鲜事2023-05-27 12:16:250000王世民:黄文弼的生平及其学术贡献

一生平与学术经历黄文弼,字仲良,清光绪十九年三月初八日(1893年4月23日)诞生于湖北汉川县黄家嘴的一个清贫家庭。父原为木匠,后改业从商,始渐富裕。他在幼年时就读于汉阳府中学堂。1915年考入了北京大学哲学门,适逢蔡元培执掌校政,革除旧习,倡导新风,曾发起成立进德会,黄文弼为该会最早的会员之一,由此奠定其从事学术事业的思想。0000考证发现中国人在汉唐时已抽烟,而非明代始,但是“吃烟”

史料上发现汉唐人已吸烟本文作者倪方六虽然吸烟有害,但现在烟民不少。中国人从什么时候开始抽烟的?这个说来话长了,一般认为是从明代开始的。明张景岳的《景岳全书》中有这样的观点:“烟草,自古未闻也,还自我明万历时始于闽、广之间,自后吴楚间皆种植之矣。”而在明末以后,中国古代籍中有关烟草的记载渐渐多了起来,也证明了这一种说法是可靠的。但考古发现和史料记载,并不这么简单。先从烟草叫法说起吧。我要新鲜事2023-05-26 21:09:2700011葡萄牙龙:欧洲最原始装甲恐龙(体长仅4米/1.9亿年前)

葡萄牙龙是一种装甲亚目恐龙,诞生于1.9亿年前的侏罗纪早期,体长仅4米,属于小型植食性恐龙的一种,第一批化石是发现于欧洲的葡萄牙。葡萄牙龙可能比被称为装甲恐龙祖先的棱背龙还要更加原始,葡萄牙最古老恐龙的称号可能非它莫属了。葡萄牙龙的体型我要新鲜事2023-05-09 13:38:510000农村新娘子婚礼上穿的鞋子为何要扔进床底?新郎知道应该十分感动

新娘婚鞋风俗本文作者倪方六女孩子嫁人,要准备嫁衣,对婚鞋更为上心。新娘子为什么对鞋子都很在意?不只是一生一世只这一双婚鞋,更因为鞋子在婚礼上是少不了的“道具”和风俗元素。在过去,婚礼上鞋子处理得是否恰当,会影响一辈子的婚姻生活,所以,马虎不得。(婚鞋)做为女人,结婚时的“鞋”有很多,但一般来说,都是红色的。我要新鲜事2023-05-27 04:53:520004