从古环境与考古资料论夏禹治水地望

本文作者:郭立新、郭靜云

编者按:郭静云教授与郭立新教授已发表多篇关于中国上古时期洪水与治水的文章,本公众号将整理成系列并陆续推送,《从古环境与考古资料论夏禹治水地望》为该系列第三篇。

[摘要]在大禹时代,黄河中上游以及长江上游地区因多属山地河流而使水患并不那么严重;黄河下游、黄淮地区以及长江下游地区,当时所发生过的水患虽然很严重,但所在社会治水能力、经验与水患规模严重不相称,故也不可能发生大规模治水之事。综合考量,大禹治水故事实际上只可能发生于长江中游地区。

[关键词]大禹治水;夏王国;治水地望;长江中游平原

如果同意大禹治水并非凭空而来的神话,而是有历史素地之事,[1]其年代大约在1953BC之前后不久,[2]则进一步的问题是,该历史事件实际发生在哪里?由于学界有关大禹治水地望的争论,同时也指涉着夏王国的地理范围及规模,因此争论尤炽,是整个夏史研究中最有魅力的部分。[3]

文献中有关大禹治水范围和具体地点的说法层出不穷,随时代和地方而变化。[4]严格说起来,这些说法都不能回答大禹究竟在何方治水。本文虽然主张认同大禹治水和夏王国存在的历史性,但在讨论其空间范围时,却并不认为应该以传世文献或现实中与禹夏有关的各种地名,以及种种所谓传说中的禹迹入手,首先就被这些资料牵着鼻子走。这是因为,这些纪载和禹迹,存在着被后人不断诠释、附会和发明,因而严重变形的情况。笔者举张,对大禹治水地望的考辨,首先应该直接透过一手的自然环境资料,以及从同样一手的考古资料所了解到的社会文化发展情况来着手。

自然环境,特别是地形地貌和古气候的研究,可以帮我们了解不同地区对于治水的需求和治水的难度,了解所在社会治水的必要性。而考古发现和研究,则可以让我们在理解和评估不同社会的治水技术水平,治水经验的累积,以及治水能力的成长情况时,有了真实、可靠、可信的基础。从考古层面来看,一个社会的治水技术水平,可以从是否发现沟渠、濠沟、水坝等水利设施或系统,以及这些设施的规模和复杂程度来评估。在此基础上,结合其生产与生活方式中对水的需求程度;再加上从历时的维度考察其水利设施出现时间早晚与治水历史的长短,则应大致可以了解该社会治水经验的累积情况。至于治水能力成长的情况,则可以通过了解具体某个社会规模的大小,内部复杂化程度,以及社会结构和组织方式等方面的基本情况,评估其对于发起治水工程的组织动员能力。若有前述两项基础,还可以进一步了解,一个社会的治水需求,及其所面临的治水难度,是否与其治水能力相匹配。类似于大禹治水这类在历史上深刻留痕的大事件,只有在那些治水需求大,治水能力较高,而且治水能力在经过人为的刻苦努力后,基本上可与治水需求相匹配的情况下,才会发生。相应地,对于从那些自然地形来看,本就不太可能有严重水患的地区,或水患虽严重但治水能力严重不足的社会,大体上可以排除是大禹治水实际发生之地。

迄今对于大禹治水的地望,学界相继提出过黄河上游说,黄河中游说,黄河下游说,黄淮地区说,长江中游说,长江下游说,长江上游说等。上述诸说中,亦不乏有能从一手史料入手者,但仍难免陷入迷途而争讼不已。其原因在于,这些研究大多基于单一学科的事实,缺少跨学科跨领域的通考,虽各有所据,同时却又在某种程度上遮蔽或看不到另外一些事实,造成各执各一词,各表一面。或在作跨学科链接时,特别是当证据之间互有冲突时,没有形成方法上的自觉,如严格区分主证和辅证的效力等。本文将尽量克服单一学科的局限性,采用通考的方法,严格以一手史料为基础,同时试图打通近现代因学科分工而造成的各种学科知识壁垒和视角盲区;透过融通和整体的研究,对前人研究逐一评述和考辨,理清其中的头绪和线索;而厘清大禹治水最可能的空间范围。

大禹治水在黄河,这曾是两千年以来不被怀疑的认同,犹如黄河为中华文明之“母亲河” 的前意识(preconscious)和认识公理(an axiom)。这种正统认识的来源大概由《史记.河渠书》所言:“禹抑洪水十三年,过家不入门。……然河菑衍溢,害中国也尤甚。唯是为务。故道河自积石历龙门,南到华阴,东下砥柱,及孟津、雒汭,至于大邳。于是禹以为河所从来者高,水湍悍,难以行平地,数为败,乃二渠以引其河。北载之高地,过降水,至于大陆,播为九河,同为逆河,入于勃海九川既疏,九泽既洒,诸夏艾安,功施于三代。”

在秦汉建构帝国大一统的一元史中,给大禹安排了成立第一朝代的圣王角色。在这种叙述中,“三代”被视为秦汉大一统的前身,所以夏商周中心区被理所当然地安排在秦汉中央区所在之地。然而,近几十年考古发现和研究却已显明,夏商周并不是大中国的朝代,而是先秦多国之中,被正统历史观念所选定的具有较大影响力的几个国家;这些国家的地望也并不相同,只有时代最晚的周王国才位于秦汉中央区。[5]

虽然在学术界黄河上游说不甚流行,但也曾有人指认黄河上游的西戎故地为大禹故地[6]或夏族故地[7],后来又特别指甘青交界的积石峡是大禹“导河积石”,开始治水的地方。[8]这种声音在积石峡下游不远处的青海官亭盆地喇家齐家文化遗址发现有被洪水毁灭的证据之后,[9]正变得高涨起来。其中尤以吴庆龙最近在Science杂志发表的论文引起的反响最大。该文认为1920BC一场大地震引发黄河上游积石峡滑坡,形成一个巨大堰塞湖,溃坝后形成全新世最大洪水,冲毁黄河中下游堤岸,这就是大禹治水并建立夏的历史背景。[10]

可以说这是一篇用貌似科学的手法撰写的历史幻想小说,既夸大和随意诠释自然科学的依据,也不符合考古与历史证据。

首先,对于作为该文立论基础的科学事实与实际情况有重大出入。该文以积石峡崩积体残存部分的最高海拔2055米为据,将堰塞湖面海拔定为2000-2025米,水深110-135米,从而得出库容量为11.3- 16 km3的结论。但是,作者全然不顾以下两项事实:其一,所在山脊鞍部最低处海拔只有1975米、2007米,由于该山脊也是堰塞湖坝体的组成部分,故堰塞湖面最高水位若超出山脊鞍部高度,湖水就会从此溢流而出。其二,崩积体残存顶面呈斜坡状,从侧边最高海拔2055米处向江中延伸100米到边缘部位时,海拔下降了30余米;江对面滑源区底部亦为江右岸上缘,其高程海拔为1965米;崩积体与滑源区相距约600余米。据此可推知,湖面最高水位大体在海拔1950-1975米之间,堰塞湖水深60-85米。对此,经谢孟龙教授计算并告知笔者,其时堰塞湖最大库容量约为5.8-8.5 km3;既使发生溃坝,其泄洪水容量约为5.1-7.8 km3,其规模与印度河1841年地震湖溃坝事件相当;[11]并非如该文所声称的其为人类历史上最大规模的洪水。

该文对于溃坝大水所具有的破坏力既含糊其词,又肆意渲染和扩大。该文例举坝址下游25公里处,位于二级台地上的喇家遗址被突发的大水淹没并留下厚厚一层洪积物,这一事实只表明这种由于溃坝造成的特大尖瘦型洪峰具有巨大的瞬时破坏能力。与降水形成的递增型洪峰不同,溃坝形成的洪水属沿途衰减型。自积石峡至内蒙古河口镇1600公里的黄河上游干流河道,沿途有诸多宽谷,更兼有非常宽阔而平缓的宁蒙平原,足以滞洪削峰。历史上黄河上游的洪峰,在流经宁蒙平原进入中游时,会变成基流。所以,既使出现积石峡溃坝这种特大型洪水,除了造成宁蒙平原河水泛滥之外,并不足以对中、下游造成大的破坏。此外,该文声称巨大洪峰冲刷破坏自然堤岸,造成沿途支流入河口堵塞而需要人工大规模治理。这种情况实际上很难发生,因为自积石峡以下至青铜峡的600余公里河道多为狭谷急流,河道比降大,流速急,挟沙能力强,溃坝洪水造成河道大规模淤塞的可能性甚小;沿途汇入黄河的支流如大夏河、洮河、湟水、庄浪河等亦均为山地河流,其入河口既使临时被堵,其所造成的破坏区域亦很有限。

纵上所述,此次溃坝事件假若成立,其影响所及,应仅限于黄河上游,且程度有限,更不用说会对二、三千里外的黄河中、下游地区形成大的破坏。

考古发现也表明,这次地震湖溃坝事件,甚至对黄河上游也没有很大的影响。位于坝口下游95km处黄河南岸二级台地上属齐家文化的大何庄遗址与秦魏家墓地,在发掘时其地层并未见到与此次事件有关的洪积物。[12]兰州盆地黄河边的诸多马家窑、齐家文化遗址,也未见有洪积物地层的报道。沿途支流大夏河、洮河、湟水、庄浪河皆为马家窑、齐家文化发达之地,诸遗址地层中鲜见与洪水有关的证据。

此外,该文将一次性的、历时甚短的溃坝事件与传世文献中所载大禹治水的故事作简单而直接的连结,完全没有任何依据,仅仅是出于作者的历史臆想而已。首先,文献所述治水的故事是一个长期过程,尧、舜、鲧、禹长期面对高水位事件而不停地修建和采取措施;但一次地震并不会造成几百年治水的需求。所以,假若把大禹治水的神话当作历史事实,这一偶然发生的灾害也毫不符合这一传说的内容。

其次,作者将偃师二里头视为大禹所居之处。假若如此,从空间而言,上文已经证明,溃坝灾害当时只能略微影响到黄河上游,怎么可能象该文所声称的那样,大禹跨越千山万岭,跑到千里之外的黄河上游山区去治理一场来去匆匆、跟自己并无关系而仅仅只影响小范围人群的所谓的大洪水呢?

其三,作者将二里头新时代的开始年代划定在1900BC,以配合其所做的溃坝年代推定,从而将此次偶然发生的自然灾害假想为中国历史的重要转折点,是引发其时所有考古文化发生重大转折的原因。但这并不符合事实,首先,最新年代学研究表明,二里头一期也并非始于1900BC,而是1735BC;[13]其次,山东龙山文化、河南王湾三期文化、陕西客省庄文化的结束时代,分别大约为1750BC、1850BC和1750BC,并非如作者所言为1900BC。

最近,另有研究者对堰塞湖的形成年代和消解方式提出不同见解。张玉柱等指出,积石峡中狐跳峡巨型滑坡堰塞事件发生于全新世中期(距今8250±390年)。巨大的滑坡堆积体堵塞黄河形成了堰塞湖,它并没有发生突然地垮坝溃决形成异常大洪水,而是持续存在了2600多年。滑坡堰塞体受到溢流缓慢地切割,而使堰崖湖逐渐变浅消亡,最终在距今5650±210的时候消失,黄河逐渐贯通。在积石峡堰塞坝体下游的调查,没有发现所谓“堰塞湖溃决大洪水”的沉积物。[14]此说若正确,则所谓积石峡大洪水完全不存在,根本谈不上与大禹有任何关系。[15]

所以,总体说来,所谓大禹在黄河上游治水之说,破绽四出,根本不能成立。

有关大禹故里的地望在黄河中游豫西晋南,将陶寺、王城岗或二里头指认为禹都或夏都之说,迄今仍在学界颇有影响力。笔者已另文剖析其说,指出此种说法的论证逻辑,是依据二手文献画出来的“图”去索一手考古遗存呈现的“骥”;因依文献所绘之“图”失真,求索方法以及考古认识之“骥”皆有偏差,结果不能成立;若单纯依考古与自然等一手证据,并不支持此类说法。[16]

至于黄河下游,因属于平地河道,且泥沙多,而以“善淤、善决、善徙”闻名。黄河下游干流的泛滥和改道,绝对是形塑全新世华北平原地理景观的支配性变量。[17]后世亦多将黄河下游与华北平原(包括淮河流域)直指为大禹治水故事发生地。[18]具体而言,诸家又多指向兖、冀之地。[19]如徐旭生云:“洪水的发生区域主要的在兖州,次要的在豫州、徐州境内。余州无洪水。”“大禹在黄河下游,顺它自然的形势,疏道为十数道的支流,后世就叫作九河”[20]。沈长云先生亦认同此说,且从地理形势作了一番剖析:

“我们认为古代洪水只是发生在河、济之间,即《禹贡》十三州的兖州及其附近地区。因为兖州以西,自今河南中部起,就入于豫西山地;西北,过太行山脉,便入于晋东南山地。这些地方都属黄土高原,既不会有河水泛滥,也因其雨量的稀少,不致造成大的洪涝灾害。即令夏季山洪暴发,也不过使山谷局部地区受到威胁,与大片土地上持续的洪涝灾害不是一事。兖州以东,入于山东丘陵,也不会有洪水灾害。至于兖州东北的黄河下游,自大陆泽以下,河分九派,一片泽国,已是无人居住的地区,更谈不上什么灾害问题。只有这兖州地区,处在东西两个高地之间,地势低洼,降雨量又较西部黄土高原丰富,最易受到水潦的袭击。加上这里大小河流纵横,首先有河、济二水成夹角围绕着流经兖州地区,河、济之间又有一条淮水(即《诗经》所谓“桑间淮上”之淮),此外还有潍、沮一类小的河流,一旦发起洪水来,百川之水便先自溢出。故而古代河患的记录几乎全是在这一地区。总之,论古代洪水发生的地域,唯有此处最是可能。”[21]

黄河下游河道东流时受阻于山东丘陵,或南流入黄淮平原,夺淮入黄海;或北流漫过冀鲁之间的低平洼地,汇入渤海。南部淤高后改流北道,北部淤高后改流南道;有时南北道同时并存;如此不断改道和泛滥,反复进行。[22]兖州之地正好包括了黄河北流与南流之地之大部,若大禹治水确实发生在黄河下游,则诚如沈长云先生所云,最有可能发生在兖州(图一)。但是,历史上黄河下游水灾的治理方式主要靠堵而不是靠疏,即通过筑堤来防护。[23]徐旭生、沈长云两位先生可能并没有意识到这一特点,只是单纯依据文献记载而坚持认为禹治水以疏为主,鲧以堵塞的方式治水是失败的,这就与其所坚持的禹在兖地治水之说之间存有内在矛盾。

作为黄河水利专家的周述椿看出了黄河下游治水靠“堵”与文献记载云“疏”之间的矛盾。但他依然坚持禹在黄河下游治水之说,为弥补裂痕,一方面引用文献说明禹治水时也曾用堵的办法,同时论证在4500BC左右,很可能由于一场地震使黄河由南流改道北流,禹的贡献在于堙塞南流故道,并修筑一道起自广武山,经荥泽到浚县,再至内黄长达150公里的黄河大堤——鲧堤。[24]从当时各地城墙的修筑来看,大禹时代人们确实已经掌握了筑堤技术,但从此时社会规模与人地关系来看,当时显然既无能力亦无必要修筑这样的大型堤防,原因如下:

首先,黄河下游在被人工修筑的堤防约束之前,是一条自由泛滥的大河。黄泛区少有人类定居,改道与泛滥皆与人类社会无关,时人既无必要也无能力修筑大型堤防工程;这与秦汉以后原本的黄泛区人口密集的情形是截然不同的。

由于黄河河床淤积得非常快,在自然状态下,河水也经常外溢决堤(自然堤)而改道,使河床经常大范围摆动,非常不固定。[25]比如,王青企图用考古资料论证,距今4600年黄河从北流改为南流,600年后即距今4000年时复又改为北流,其结论与周述椿的结论正好相反。[26]笔者以为此类歧见,正好反映在自然情况下,古代黄河任性改道的情况远比我们所想象得更频繁。对此,谭其骧先生早有考证:“黄河下游在战国筑堤以前,决溢改道是屡见不鲜的事”。[27]

早期人类是无法在这种水土不定的黄泛区长期定居和生活的,虽然不排除某个具体时间在实际泛滥区之外间歇性地有居民生活,甚至建立定居村落,但从长时段来看,由于黄河泛滥的威胁始终存在,所以该区域的聚落难以长期稳定存在。就是偶尔建立了聚落和社会,也容易遭灭顶之灾而无法留下任何文化记忆。

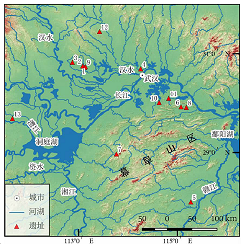

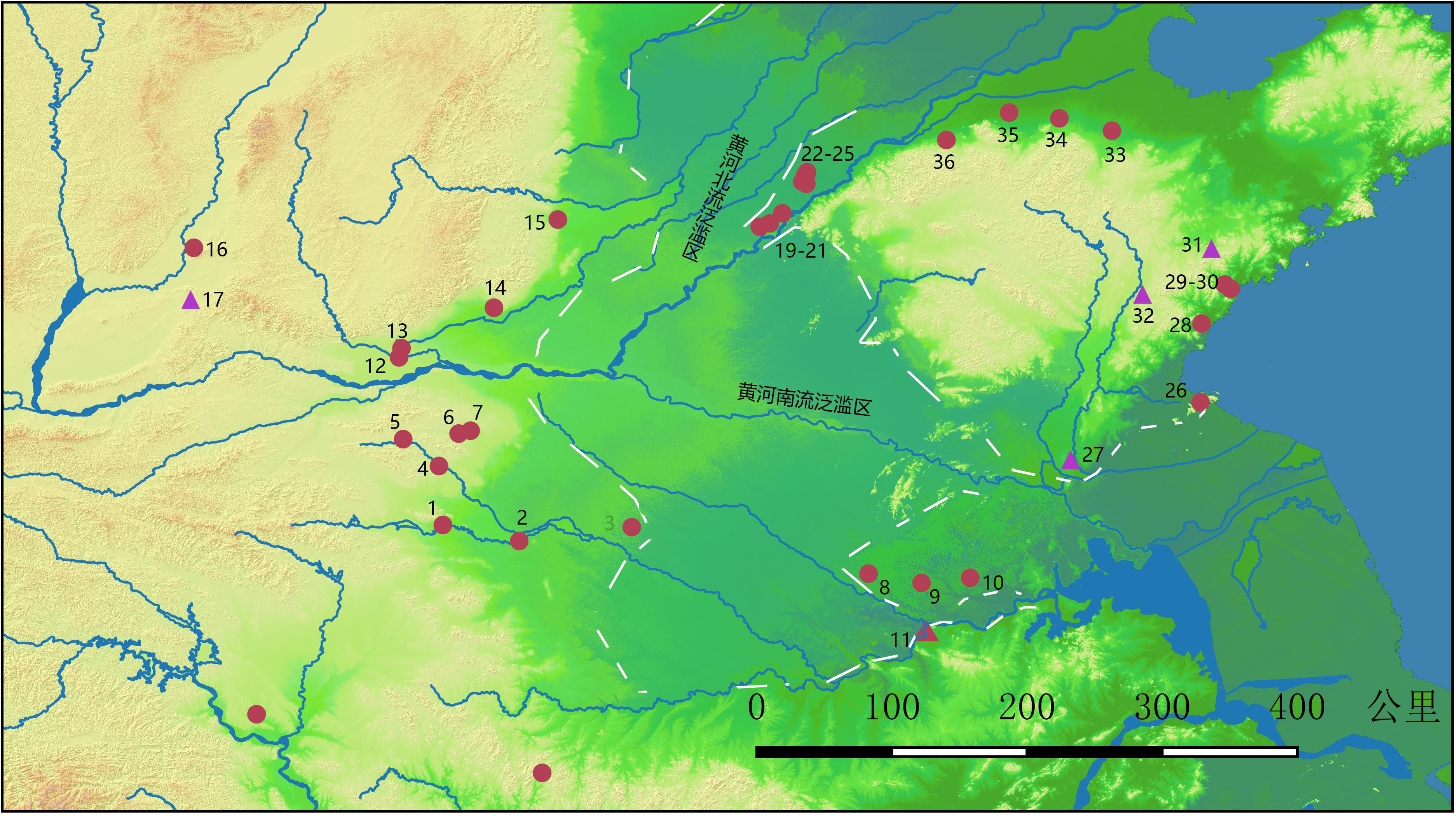

图一 华北地区早期城址及黄泛区分布图

所以,细查河南、河北、山东地区距今4000年前后考古遗址的分布,即可知当时黄泛区的范围,是一片非常广大的无人区(图一)。在黄河北流区域,河南境内的原阳、延津、封丘、滑县、浚县、内黄,再向东北延伸,到河北境内,大体沿今京广线以东,以衡水和沧州为中心,南及山东聊城市和德州市大部,在此广大区域内,鲜见同时期的考古遗址分布,或只在其中地势稍高的区域(这些稍高的台丘也是由更早的黄河泛滥加积而形成的)间歇性地存在一些遗址[28]。在黄河南流区域,今河南境内的中牟、开封、兰考、民权、宁陵,山东境内济宁与荷泽之间,曹县和单县南部,安徽境内毫州、涡阳、利辛、颖上、淮北、灵壁、泗县以及江苏境内丰县、沛县、徐州、邳州、睢宁、宿迁等地大片地区基本上无考古遗址分布。[29]前文提及的鲧堤即分布在北流黄泛区内,徐、沈言兖州低洼之地多洪水,所言乃指黄泛区。

灾害是相对于人而言,是指其对人类社会造成的危害与损失。笔者赞同沈长云先生观点,“洪水必是发生在当时居民比较稠密,因而给人们带来较大威胁的地方”。[30]但是沈先生指认兖州为居民稠密之区,此乃后世的情况。黄泛区对于大禹时代之人而言,尚是无法生存的禁地。谭其骧先生有言云,“正是由于战国筑堤以前的河北平原是一片榛莽,荒无聚落,黄河在这里改道对人类生活发生不了多大影响,不足以引起人们的重视,至少并不被认为是严重灾难,所以尽管多次改道,却基本上一次都没有被史家记载下来。”[31]其言甚是。无人居住的黄泛区内,纵使洪水泛滥横流,又于人类何干?又何来灾害和治理之说?当然更无费力筑堤之必要。

该地区考古遗址多分布在前述黄泛区的边缘,离黄泛区尚有一定距离之处。龙山时代这些聚落开始结群,出现一些城址,如北流黄泛区西北部的辉县孟庄城(图一,14)、[32]博爱西金城(图一,13),[33]北流黄泛区东南部的山东阳谷梁山地区3座城(景阳岗城、皇姑冢城、王家庄城)、荏平东阿地区5座城(教场铺城、前赵城、乐平城、大尉城、王集城)等(图一,18-25)[34]。

这些城代表了当时社会所能修建的最大规模的工程,其中较大的西金城周长2000米、城墙宽10-25米、面积30.8万平方米;孟庄城周长约1200米、城墙宽15米,面积约12万平方米。根据刘莉教授研究,当时华北平原为多中心竞争的酋邦社会,每个酋邦大约方圆40余公里,面积1500平方公里,数千至数万人口,由若干中心与一般村落组成;酋邦之间彼此独立且相互竞争。[35]

象黄河河堤这种需要高大坚固且只有达到绵延一百至几百公里的规模时,才能有效约束黄河泛滥的大型堤防工程,修建时工程量巨大,组织协调非常复杂。恐怕只有到了大国乃至帝国时代才有可能完成。其所需要的跨地域、跨社会的协作和动员能力,显然超出了大禹时代社会规模与组织所拥有的能力范围。所以,上古时期人们在大小江河上并不建筑堤坊。[36]是故,辉县孟庄城在龙山晚期被洪水摧毁,但城与遗址一度一同被毁,[37]这只能说明当时该地社群在天灾面前无能为力,这并不符合大禹治水后家园得到恢复的情况。

其次,人之所以要修堤约束黄河,是为了开拓黄泛区广阔的土地,是人向河争地而采取的对策。西周时期,黄河长期北流泛滥,南流泛区得以开拓而出现诸多城邑和国家如宋、葛、戴、贯、曹等。一般认为黄河下游全面筑堤始于战国中期,[38]所以这时在北流泛区内才开始出现城邑。之所以在这个时代才修筑河堤,是因为此时经过以大并小的吞并斗争,单一国家规模越来越大,黄河下游沿岸地区悉被并入魏、赵、齐的版图,这些大型国家开始有能力修筑大型堤防来约束河水,开发黄泛区;但是,这毕竟是个巨大的工程,并非一蹴而可就,是故北流泛区的开拓,直至两汉帝国时代才得以部分完成。

司马迁记载在他生活的时代,汉武帝安排数万人治理此地黄河水,开拓农地而作渠田。“数岁,河移徙,渠不利,则田者不能偿种。久之,河东渠田废。” (《史记.河渠书》)如果以大型帝国的技术和组织力量,尚且只能临时几年用此地,之后水患毁灭村落及农田,难道尧舜和夏王国的技术与组织体系强于汉?如果他们有这种超越性的能力,则进一步要问,成功克服黄河泛滥区的国家的考古遗存在哪里?

甚至在大型帝国时代,黄河仍是国家的心头大患,需要持续不断地花费很大的精力来驯服它。这是因为黄河被人为束水归槽后,新的挑战随之而来。[39]黄河泥沙多而善淤,束水归槽后狭窄的河床会被迅速加积抬高,每当新的河道固定不久后,很快便成为地上悬河,“黄河两岸几乎全靠大堤作为屏障,河道滩面一般高出两岸地面2-5米,有的甚至达到10米”。“这种高悬在大平原之上的河道,河床很不稳定,主流经常摆动,突然遭遇大洪水,很容易决口。决口之后,居高临下,难以堵复,有时就酿成改道。”[40]但这时不论南流和北流泛区都已开发成人口密集的聚居区,社会已承受不起黄河决口、改道和泛滥所造成的损失。[41]

据不完整统计,从周定王五年 (602 BC),到1949年的2500多年中,黄河有记载的决滥次数达1593次, 其中秦汉时期平均约26年决溢一次, 三国至五代平均10年决溢一次, 北宋时迅速增长为每年决溢一次,元、明、清三代迅速增长到4~ 7个月决溢一次,民国时期增长为平均3个月决溢一次;2500多年经历了7次大改道和迁徙。[42]洪水波及范围北达天津, 南抵江淮,包括冀鲁豫皖苏五省的黄淮海平原, 纵横25万平方公里, 造成了巨大的灾难。黄河水患频仍的痛苦记忆也因此烙进中国历史之中。所以,黄河之灾,其实是人与河争地带来的副产品,虽属天灾,更是人祸。

这种情况与大禹治水时的情形已相差甚远。我们注意到,将大禹治水故事与黄河作连结,始见于战国两汉经典作者的笔下,而黄河被束水归槽以及黄泛区被开发也始于战国,两汉继续努力。传世典籍的后世解读者们潜意识地接受以黄河中下游为帝国腹心的思维框架,亦同时不断直面黄河灾害的现实,遂对禹在黄河之说不复作疑,甚或在黄河地带不断考证和发明各种禹迹或禹事,为此说添砖加瓦,就像霍布斯鲍姆所论述的传统的发明一样。[43]

纵上,黄河下游河道的自然地理情况以及人类社会对于黄泛区开发利用的历史过程都表明,黄河下游不可能是大禹治水故事真正发生的地方。只是因后世河患灾害的历史记忆,激发该地人们对于历史上最大的治水英雄大禹的崇拜,而使其成为被后人附会之处。

淮河常受黄河侵夺,淮河北来支流大多亦曾为黄河泛滥的故道。是故淮河水文常受黄河控制,黄淮相连为一体,淮河中下游地带也成为人们探讨大禹治水地望的重点地区之一。其中近年被热门讨论的例子便是禹会村遗址(图一,11)。

该遗址位于安徽蚌埠市西郊,地当荆山之南,涂山西南约4公里处。西邻淮河干流,东侧不远处为天河,南邻大别山余脉。在实施文明探源工程时,因该遗址所在地名,恰与文献中有关禹会诸侯于涂山的记载相合而受到关注,并进行了重点发掘。所以,它是“以文献记载的历史事件或史实为线索,有针对性地开展田野考古调查和发掘”的背景下开展的。[44]对于这种以文献为先导,再通过考古做实的论证路径在方法上可能存在的陷阱,已另有专文讨论,不再赘述。[45]

2006—2011年对禹会村遗址所做大规模发掘,揭示了一处规模较大的祭祀场。该祭祀场的做法是,先挖基槽,然后从下往上依次铺垫灰土、黄土和白土,形成一个南北长108米、东西宽13—23米并与地面齐平的白土面。白土面上,自北向南,分别建有十字形凸岭、凹沟、面积约90平方米的长方形烧祭场(场内东西各有一个烧祭坑)、8个圆形寰底祭坑;南北中轴线的中部位置用土版筑出一个高出于地面的1米见方的覆斗形方土台,其南部一字排列35个长方形柱坑。在该祭场西部紧挨着一个埋藏祭祀物品和灰烬的大沟。[46]

禹会村祭场紧邻淮河,涡河、天河、芡河等淮河支流皆在离禹会村北部不远的荆山、涂山附近注入淮河,而且涡河等支流在历史上曾为黄泛区。由于大别山余脉和山东丘陵在遗址东南部形成夹峙之势,原本宽阔的黄河南流泛滥区在此处收窄而阻滞河水继续东流,黄河带来的泥沙在此咽喉地带淤积,抬高了地形,在黄泛区形成一个足以让人类能够稳定生活的台地(皖北蒙城、固镇一带)。但在台地西南和东北两端,分别被黄河与淮河冲开一个出水口,河水经此口东流。禹会村遗址即位于西南部的出水口附近,其地势极为低洼,很容易遭受洪涝,客观上有治水需求(图一)。有研究者认为该祭场中轴线指向淮河主泓道,即荆山与涂山之间的山口,似在暗示劈山导流;祭场配置亦隐含治水意象,可能是治水祭仪场,此说或可从之。[47]不过,发掘者和一些研究者将其定性为大型盟会遗址,并依文献记载、民间传说、所在地名与观察到的考古遗存之搭配,认为此乃禹会诸侯于涂山的盟会所在地。[48]其说仍需商榷,难以成论。

首先,年代不对。[49]发掘者认为该遗址存续时间不长,报告公布的7个碳十四数据的年代范围为2400BC-2200BC; 考虑到木炭样本年代有可能偏老,所以年代范围大体落在2300BC-2200BC,[50]比大禹时代早了二、三百年。从所出器物类型判断,亦与海岱地区龙山文化前期相当。[51]

其次,从自然环境需求及社会的治水能力来评估,该地发生的洪水,在当时是无法治理的。禹会村遗存年代正处于4200气候事件发生之初。该地环境考古分析揭示,在出现文化层之前,亦即4200年事件发生之前,该地气候温暖湿润;4200年事件发生时,当地气候很快冷干化,不过又快速回升,然后再冷干化,在不长的时间内经历了4次气候异常波动。[52]前文介绍禹会村所在地易受洪涝,再加上发生极端异常气候,其所受水旱之灾确有可能很深刻。

禹会村周邻地区发现的同时代遗址并不密集,其西北25公里处有一个龙王庙遗址,东部12公里有钓鱼台遗址,它们和周围一些小聚落构成一组,可能属于一个社会共同体。在其北部,有前文所述黄河泥沙淤积的台地(蒙城至固镇一带),台地出现聚落成群的现象,大体西起尉迟寺环濠聚落(图一,8),往东分别有南孜城(图一,9)和垓下城(图一,10)等,再加上周围一些小的聚落,构成另一组。但是,后者大体兴起于约2600BC大,至约2300BC已趋于衰落。

这两组之间相隔四、五十公里。若将两组聚落群同时纳入,笔者粗步计算,大体上不超过8000余平方公里的范围。这样的社会规模在当时已不算小,但仍不足以治理象黄河、淮河这样的大型河流的泛滥和洪涝。所以,在禹会祭祀场上举行的祭祀活动,与其说是为了治水,不如说是在气候异常波动的背景下,农耕社会祈求水、旱之神不再发作,保佑众生平安之举。

最后,这也不是一处如发掘报告作者所认为的那样,人们从山东、河南、两湖、江浙等遥远之地赶过来参加会盟的遗址,而是当地社会专门举行祭祀的地方。禹会村的主要文化因素并不像报告所阐述的那样复杂,反而较为单纯,大部分器物来自本地早期的大汶口文化晚期,并受到长江中游屈家岭-石家河文化强烈的影响,[53]如高领鼓腹罐、大口或中口深腹罐、筒形罐、缸、长颈壶、折腹壶、带按窝侧装三角扁足鼎、宽扁足鼎、瘦袋足鬶、刻槽盆、器座、豆、盘、石镞等器型的最早来源皆为屈家岭-石家河文化。

通观大汶口文化晚期、海岱地区和黄淮地区龙山文化的遗存,有很多来自屈家岭-石家河文化的因素。但是,考古界以往把海岱地区视为江淮地区文化最重要的源头,此种看法存在双重误读。

首先,考古界有将新出材料与先前发现的材料进行类比,以确定这些材料的性质与归属的习惯。这样习惯性地用先发现的材料和先有的认识,去定位和定义后发现的材料,先有的发现和认识严重影响后来的发现和研究。[54]海岱地区考古发掘早,文化序列建立早,因此而成为周邻地区文化比较的标杆,并误将标杆当成源头。

其次,对诸文化年代框架的建立、对碳十四年代的分析不够客观。譬如,当前学界对石家河文化开始年代有不同看法。比较流行的观点是认为其年代为2600BC-2300 BC。但是,这样的年代是以未经校正的碳十四数据为依据的。进行校正后的碳十四年代表明,石家河文化出现于3000BC前后,即石家河文化的年代约为3000BC-2300 BC。[55]相较而言,海岱地区大汶口文化晚期要比石家河文化晚出现,且从皖北尉迟寺遗址的碳十四数据来看,在某些地区大汶口文化曾长期存在,且与其他地区的龙山文化长期并行共存。龙山文化开始于石家河文化向后家河文化过渡之际,即BC2300年前后;禹会村年代恰好相当于龙山文化早期,是龙山文化较早的遗存之一。[56]笔者倾向于认为,禹会村遗存是在本地大汶口文化晚期基础上,在石家河文化的直接影响下形成的。石家河文化演变为后石家河文化之际,在其分布区的外围出现了类似于禹会村这样的遗存,应不是年代上的巧合。从空间来看,二者亦相隔不远。禹会村在石家河文化核心区的东北方向,处于大别山余脉北侧,与石家河文化核心区仅隔大别山相望。此前石家河文化早已大举越过大别山,进入豫南、豫中和皖北地区,所以,其对禹会村发生直接影响,禹会村有如此多石家河文化因素,并不足为奇。此外,禹会村亦有少量的鬼脸式足鼎等器物,可能因长江下游良渚文化晚期社会崩溃,人群四散而带入。

总体来看,禹会村深入受到石家河文化向淮河流域扩展的影响,并总体反映了长江流域诸文化向北扩展的时代背景。换言之,或许也可将禹会村视作海岱地区龙山文化形成的先声和中间的桥梁。

与人们将大禹治水故地聚焦于黄河流域相比,长江流域受到的关注长期以来均显不足,原因竟然是汉唐帝国,对长江以南的控制很有限,使在官方籍登记户数较少的情况,而想当然地从正统的态度假定,大禹时代的长江流域为汉唐帝国未开发的“蛮荒之地”[57]。但是,近几十年的考古发现与研究已经充分表明,实际上在跟以黄河为中心的汉帝国同一个时期,长江流域人口密度甚高,表现出来的技术与文化程度甚至高于黄河流域。至于上古时期,长江流域的文明发展程度,是远超过黄河流域的。

实际上,长江流域上、中、下游所谓“禹迹”并不少,如川西汶川、北川有禹生石钮的记载和传说;禹娶于涂山,涂山被认定在今重庆江州、巴县或安徽当涂、寿春;禹会诸侯于“会稽”,被多指为绍兴会稽;此外,川渝交界的巫山、江西九江均有大禹后人活动遗迹的记载。[58]

顾颉刚亦曾论证,长江流域因特殊的地理条件而致洪水灾害频发,由此产生对治水的急迫要求,在此背景下产生了禹和洪水的传说;禹原本是以会稽为中心的越族祖先神,后自越传到群舒(涂山),自群舒传至楚,自楚再传至中原。[59]这一观点得到了冀朝鼎、陈桥驿等人的赞同,陈桥驿等人进而认定发生于越地的所谓卷转虫海侵是禹治水的历史背景。[60]杜金鹏亦引考古资料显示的中原与越地的文化联系而赞同“越为禹后”之说。[61]不过,亦有学者对此质疑,[62]认为此说原本不过是越国强大以后由内部(很可能是越王句践)创造出来的神话。[63]近来,郭静云以考古证据为主,辅以对文献的疏理,从整体上考虑而提出大禹治水最有可能发生在长江中游地区。[64]与此相呼应的是,尹玲玲考证鲧禹用息石、息壤以 “堙洪水”的记录,恰与江陵沙市之易淤沙与多管涌的水文与地理、地质特征相合,进而也认为鲧禹治水之地可能包括长江流域。[65]另有一些学者以典籍中“禹生石纽说”以及羌族有关禹的神话传说为依据,将禹治水之地指向岷江上游。[66]不过,对川西禹迹的讨论更多采用人类学而非历史学视角,重点论述大禹传说在川西羌族的地方化及其在构建当地族群认同方面的作用。[67]

长江流域位于亚热带季风区,降水丰沛,虽然其流域面积只比黄河大一倍半,但年径流量却是黄河的16倍,水量十分充足;既因雨水丰沛、水资源条件优越而得水之利,又因水患频繁而深受水之害,所以,长江流域发生洪水灾害的频率远高于黄河流域。[68]水灾是长江流域最主要的自然灾害,其中又有两种基本类型:一是全流域型洪水灾害,上、中、下游大范围和长时期的持续暴雨,各支流的洪水在中下游干流遭遇,形成洪峰高、持续时间长、洪水总量大的洪水灾害。二是由区域型大暴雨形成的部分支流和干流河段的区域性洪水灾害,中下游干流及其主要支流如汉江流域、洞庭湖和鄱阳湖水系等为区域性洪水灾害的多发地区。[69]

若再细致分析,可知前面被重点提及的长江流域三个地区川西和成都平原、长江中游以及江浙沿海地区所面临的洪水灾害,其性质与程度均不相同。

长江上游地区由于地形差别大,洪水灾害种类相对较多。在干流和主要支流尾闾河谷较宽阔、地势较低平的地区,主要受河流洪灾影响。在山地和丘陵地带,主要为山洪灾害和泥石流、山体坍滑堵塞河道而次生的洪灾,其地区分布较为分散,多为局地洪灾。[70]其中,岷江在流经汶川以及涪江流径北川时,均为山地河流,坡陡流急,发生河流洪灾的可能性不大。迄今在大禹时代的成都平原发现了诸多古城与遗址,所以,若大禹故里真在川西,那么其治水地区最有可能发生在成都平原而不是川西山地。

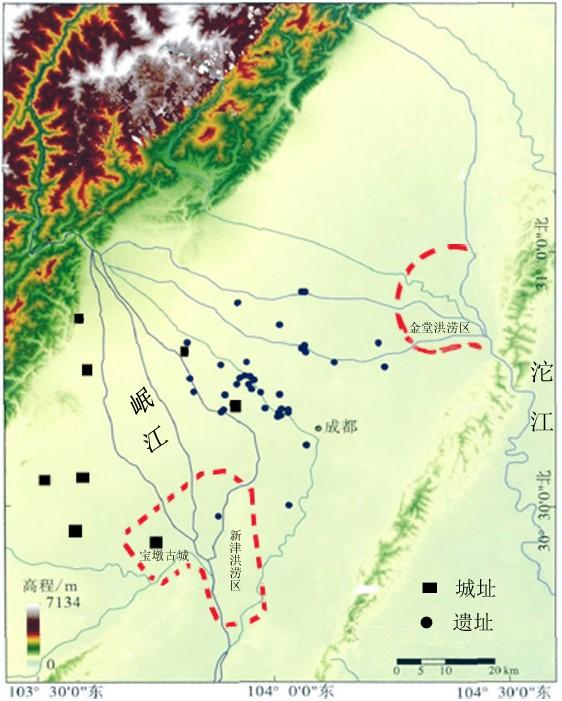

成都平原是岷江和沱江的山前冲积平原,其地形呈西北高而东南低的倾斜状,西陡东缓。自冲洪积扇顶至扇体中部的坡降为25~35‰,600米等高线以下的坡降为5‰,新津、金堂附近最小,仅3‰左右。虽然平原西侧山地因地形雨盛发而形成暴雨中心,致使该地河流水量丰沛,但其西侧山前地带的河流坡陡流急,排洪速度快,很少出现洪涝灾害。只有在新津和金堂这两个平原最低处的出水口附近才会出现洪涝区,但滞洪期短,一般在降雨2-3天后即结束(图二)。[71]

图二 宝墩文化城址和遗址分布及成都平原洪涝区

根据黄明等 2017:1093图3和刘尚忠 1990:128图1改绘

成都平原与大禹时代相当的考古学文化为宝墩文化。目前学界一般依照碳十四测年数据而将宝墩文化年代定在2500BC-1700BC,不过,亦有学者指出成都平原地下水为含有死碳的硬水,且由于平原地下水的碳库效应,使得该地区的碳十四测年数据比实际年代偏老二、三百年。[72]据此,笔者推测宝墩文化的实际年代上限应为BC2300-2200年左右,与河南、山东地区城址兴起的年代大体相当,下限为1700BC左右,下接三星堆文化。大禹时代大体处于宝墩文化早、晚期交界之际。

迄今已在成都平原发现宝墩文化遗址52处,其中有这8座城址,彼此间相距不远,同属于一个社会互动网络,其所覆盖的区域范围大体呈西南—东北走向,东西宽50公里,南北长80公里,面积约4000平方公里。这些遗址在空间上的特点是,时代早的遗址靠近西侧山前地带,至晚期逐渐深入平原腹地。这与宝墩人从长江中游石家河人那里学习和掌握稻作技术后,从山前地带开始稻作并逐步开拓平原有关。[73]温江红桥村遗址防洪水利设施的发现,[74]以及聚落选址的规律性等证据,皆表明宝墩先民已积累一定的用水和治水经验,人们在活动空间的选择上呈现一定的避水现象,洪水是影响古人活动空间选择的主要因素。[75]虽有学者认为其时的成都平原正处于洪水频发期,[76]但是,迄今所知属宝墩文化早期的8座城址,除宝墩古城位于新津洪涝区附近之外,其他7座城均位于山前地带附近,如前所述,这些区域并无洪灾之虞(图二)。既使毗邻洪涝区的宝墩古城,迄今在该处发现的洪水地层也来自于附近的古河道,而在古人生活区并没有发现大面积古洪水遗迹。[77]整个宝墩文化留下的古洪水遗迹也不多。[78]这些证据表明宝墩先民并未受到严重的洪水威胁。虽然可以说宝墩先民已有一定的与水打交道的经验,但大禹治水传说的原产地应不在此。

长江下游三角洲地区,马家浜文化和崧泽文化快速吸收长江中游稻作栽培的丰富经验,自距今6000年的马家浜文化中晚期开始出现小型坑式稻田耕作系统,数百至一千年后的崧泽文化方见略大的稻田丘块。此后,该地先民进一步创造了许多新技术与文化内涵,出现了象茅山遗址良渚文化中、 晚期这样成熟和完善的,集河、渠、田、埂于一体的大型耕作系统,出现了发达的稻作农业。[79]在稻作农业发展的基础上孕育了高度发达并辉煌一时的良渚文明。

一些研究者有意将良渚文化与大禹治水相关连。[80]此说显见的错误是,二者年代根本对不上。一般认为良渚文化在大约2400BC时已被钱山漾文化(2400BC-2200BC)所取代[81],而大禹治水的年代所对应的,应该是取代钱山漾文化的广富林文化(2100BC-1900BC或稍后)[82]。迄今发现的钱山漾文化和广富林文化遗址非常稀少,与良渚文化时期遗址众多、文化发达的情形相比,此时已盛况不再。

有学者指出,良渚文化的灭亡是因为洪水[83]、海侵[84]或系统性崩溃[85],不过,此三说都承认这样一个共同的事实,即良渚文化所在太湖平原地势低平,其生态环境受海平面控制,对海侵和海退有非常敏感的响应。据朱诚等人研究,该区全新世最大海侵应发生在10-7kaBP之间;据其统计,良渚文化时期至少有30个聚落的海拔为0~2米,有83个聚落海拔2-5米,另外,淀山湖和澄湖湖底两处遗址海拔为-5-0米。[86]在另一篇文章中,他统计了太湖地区 7~3 kaBP 年代明确的 20 处遗址共 157 口水井;其中良渚文化时期有 121 口,占水井总数量的77%,是古水井发现最多的时期。古水井分布以海拔5米以下的东太湖平原 (即阳澄湖、澄湖、淀山湖一带) 最密集,太湖流域其它地区明显偏少。根据苏州澄湖和独墅湖两处遗址古水井深度标高的统计分析,发现崧泽文化时期枯水期地下水位约在-1.5~-1.8米之间,良渚文化时期枯水期地下水位最低低于-2.5 米,马桥文化时期地下水位有所回升,最深位于-1.7 米左右。[87]

陈杰等对上海广富林遗址地层剖面样品进行多角度分析,发现良渚文化时期气候较为温暖湿润,广富林文化时期气候向凉干发展,环境条件较为恶劣。[88]朱诚等观察到,在各遗址中,相当于良渚文化之后和马桥文化之前的地层,大多为不含任何文化遗物的自然淤泥层,淤泥层之上则常可见马桥文化层,表明人类文明在当时曾遭受过严重的灾变事件影响;通过上海马桥遗址良渚文化层之上的淤积层有孔虫和孢粉及沉积学研究,未发现有孔虫的存在,但有水生植物孢粉存在,推测当时未出现海侵但经历过陆地洪涝灾变事件的影响。总体而言,朱诚指出,良渚文化时期气候温凉稍干,除了早期有短暂暖湿阶段外,气候总体趋于温干,其中良渚文化末期发生明显的降温和洪水事件。[89]

虽然上述古气候学研究在具体方面含有众多内在矛盾,但总体情况无疑表明,4200气候异常事件是造成良渚社会崩溃的首要原因,主要表现为海侵以及干旱与洪水交替且无规律性的频繁发作。距今4200左右的气候波动完全超出了良渚社会适应能力的极限,致使良渚社会趋于崩溃,社会共同体解体,人群四散。

良渚社会崩溃后,仅有极少数聚落凭借其独特的自然条件而延续其社会生活,相继演化成为钱山漾文化和广富林文化。但是,这两种文化遗址数量稀少,社会规模更小,显然无法组织起类似于大禹治水这样的流域性治水和水利灌溉体系修复工程。所以,长江下游亦不可能是大禹治水故事的发生地。

黄河直至下游方进入平原区漫流,而长江自中游即进入平原区,故黄河水患尽在下游,而长江水患多在中游。长江流域洪水本来就多,其中又以中下游平原地区最为频繁严重,既在全流域性洪水中首当其冲,又是区域性洪水灾害的高发区,还是土地易涝易渍的地区。[90]依据文献记载,自西汉高后三年(185 BC)至1948年的2133年间被记录的洪灾事件共计978次,其中长江中游地区汉江、洞庭、鄱阳和中游干流被记录了496次洪水灾害,占全流域洪灾的51%,占中下游地区的78%。[91] 研究者系统整理自明代中期以来的旱涝资料,得出结论认为长江流域洪涝灾害最多发地带,呈东西带状分布于长江中下游干流附近,中心地带在荆江地区,湘、资、沅、澧四水中下游,洞庭湖区,鄱阳湖区,下游干流至长江三角洲一线,上述地区大型、特大型洪涝灾害发生频率普遍在10%以上。[92]

长江中游水势浩大,承接上游以及本区域各支流的水量后,已占到整个长江流域径流量的90%。水流极为平缓,平均坡降仅为0.035‰(金沙江平均坡降为1.45‰,川江为0.19‰,黄河中游和下游分别为0.74‰和0.12‰)。江水、汉水等皆自西侧出峡,流入两湖平原以后,河床坡降大为降低,流速变慢而在西部和西北部不断加积。全新世初期西部、西北部地形已趋于稳定,此后水域逐渐向东部和东南部迁移。干流河道虽大体稳定,但部分河段不断经历过洲滩的淤长与消失,穴口的冲开与湮塞,弯道的形成与裁直,主汊、支汊交替发展与萎缩,而使河道有所摆动。湖泊众多,古有浩大的云梦泽,今天仍是全国淡水湖最多的地区。江湖相连,可起自然调蓄洪水作用。[93]在有古云梦泽作为天然的大蓄洪区时,既使在雨季时,水位亦不致上涨得太高太快,而在干旱季节仍有充足的水源可用。

这种地势低平、与大江相连的大湖区,对于当时长江中游的先民来说意义非同寻常。这是一种天赐的礼物:大湖区的水位以年为周期稳定地涨落,在涨落区形成大片肥沃的天然滩涂和沼泽田,可以用来栽种水稻。这一方面促进了稻作农业的发展以及社会的繁荣,另一方面也使该地区特别容易遭受洪涝灾害。在湖水涨落幅度不稳定,涨落季节无规律时,就会对社会造成大的伤害。

事实上,长江中游地区迄今发现了全球最早的新石器早期原始稻作遗址,是稻作农业的发祥地。[94]长江中游地区利用河湖岸边滩涂耕种水稻的例子,最早出现于距今八千多年前的彭头山文化八十垱遗址。当时该聚落周围已有人工挖掘的濠沟等初步的水利设施;此后澧阳平原新石器时代和铜石并用时代的聚落,大多有在聚落周围修建环濠的传统;到距今六千多年前的汤家岗文化,已发现专门用于关水的田埂和大型梯田。[95]在屈家岭-石家河文化与后石家河文化阶段,长江中游地区出现了类似于澧阳平原鸡叫城那样的、经过精心设计的大型稻田水利耕作系统。[96]这一系统以城为圆心、城外环绕三重圆濠以及很多成排的以平行线方式布局的沟渠,环濠与沟渠之间分布密集的聚落与稻田。据笔者观察,该系统的面积大约为10-15平方公里,相当于1000-1500公顷土地。城、聚落和稻田通过密集水道(沟渠和城濠)连结在一起,水道既方便航运交通,亦有利于农业灌溉,可以很方便地通过闸口调节水位,做引水和排水的管理。[97]

这种大型稻田耕作系统的创建和形成、长期使用与持续维护,表明以下三点:

一是长江中游先民经过长期积累,治水用水经验丰富,人们已具备较为丰富的知识与技巧建设大型而复杂的水利工程。二是已具备通过构建大型社会组织,从而形成较大的社会动员能力和协调能力,来建设并持续管理这一大型系统工程。第三,这样一种大型沟渠—畦田并集航运与灌溉于一体的水利系统的出现,意味着巨量劳动投入,约束人们固着于一地,形成稳固的家园领土观念,致力于专心经营聚落周边土地,形成相当长期而稳定的社会预期。系统一旦建成,稳定的农业产出成为人们生计的基础和生活来源。人们也愿意持续投入大量劳动,不断维护它,让其发挥作用,一般情况下而不会轻易放弃自己的农耕家园。[98]上述情况与传说所述大禹治水的社会背景与情形非常吻合。[99]

长江中游地区城市出现时间早、持续使用时间最长、区域规模最大、管理体系发达、社会文明化的程度最高。[100]公元前第V千纪末,长江中游地区的澧阳平原出现东亚最早的城——城头山城。至公元前第IV千纪中晚期,一大批城市相继出现于古云梦泽周边地区。迄今在江汉洞庭地区发现和公布的城址有20余座,一些学者依据江汉地区城的分布密度估计,当初可能有大约30座左右的城。[101]这些城基本上覆盖了整个江汉平原与洞庭平原北部,甚至扩展到邻近的襄阳盆地(图三)。从历史的角度观察,这些城在二千多年的发展过程中,先后经历了由圆形城至圆角方形城、再到方形或长方形城的完整发展过程,显示其完全由社会内生成长而来。而其他地方的先商土城址,普遍出现时间晚、使用时间短;出现的时代要比长江中游晚近二千年,使用时间则只有数十至数百年。总体而言,长江上游、黄淮和海岱诸城是在外因刺激或内外因共同起作用的背景下出现的,大多曾或多或少,或直接或间接地受到过长江中游的影响。[102]总体来说,当时的长江中游社会就是谢维扬先生所说的具有超强地位,并对对外具有较大影响力的社会文化共同体。[103]

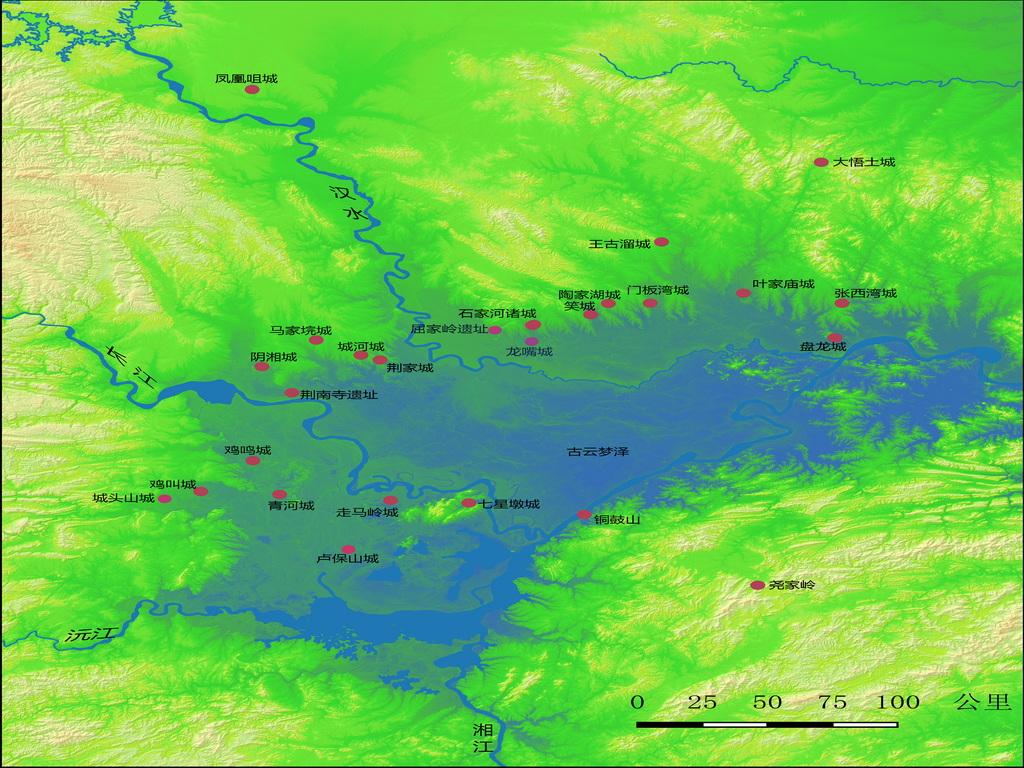

图三 古云梦泽-洞庭湖周边先商时期城址和重要遗址(1700BC以前)

与前述鸡叫城的例子一样,长江中游诸城在设计与建造时,都将水与城紧密结合起来,特别重视城市内外水运和灌溉体系的建设和维护,使人们能够更加便利地进行水上交通并方便利用水。当时城与水道的结构关系,有邻水而处、水道穿城过、内外双重环濠三种不同的结构形式。其一如早期的两座城城头山、龙嘴尚只是邻水而处,让水道经过城门边,在城门边设码头。其二如叶家庙、马家垸诸城的修建,乃随形就势,或利用自然河道来筑城,或在城内利用自然洼地进行人工挖掘造出人工水道,直接从河道引水入城,让水道从城中穿过,故这种结构一般至少有两个水门。其三如鸡叫城、鸡鸣城、石家河大城-谭家岭城、城河城、七星墩城等具有内外双环结构,即具有内城和外城,内外城之间有内濠,外城之外还有外濠;内、外濠都与周邻自然水道、航道相连通,构成一个完整的、由人工修筑的水利和航运枢纽工程。这种内外双环结构明显具有处心积虑、有意而为的人工规划和设计色彩,内外双城和内外双濠的设计,在突出城作为社会中心的主体地位的同时,也充分体现了用水之利和避水之害的思想。前述三种城市设计都设有水门和码头,都共同体现了让交通和贸易便利化的目标,并围绕这一目标而不断加以改进。[104]

这些城市并非平民居住区,而是神庙所在地和人们集会的中心,还是高等级祭司或贵族的居住生活区,同时也是供税、公廪区,以及作坊、市场、集会广场所在地,而在城市的周围,则可见到许多小型的平民聚落。当洪水或战争来袭时,城市也摇身一变而成为平民的救生保护区。根据现有资料,我们可在长江中游看出,一个从壕沟灌溉到专业区、市场贸易、防御等功能齐全而强盛、庞大的联城邦国网络,此一发展过程相当近似于两河流域下游苏美尔文明起源而兴盛时的景况,其时代亦接近。[105]

两湖地区屈家岭-石家河文化城市兴起的原因及其功能的发挥,都与稻作灌溉、水上航运密切相关,也说明当时长江中游社会已累积相当丰富的用水和治水经验,掌握诸多治水技术,并具备建设大型水利工程的能力。

长江中游屈家岭-石家河文化的社会规模也在同时代是最大的,十倍甚至数十倍于同时代其他地区诸社群。依自然地理可将长江中游诸城细分为三个次区域:长江以南、鄂西江汉之间和汉北。

长江以南西侧一线城头山相距鸡叫城13公里,鸡叫城、青河城、走马岭、七星墩4座城东西向一字儿排开(图三),彼此间相距29公里、42公里、30公里(皆为直线距离,下文同)。

鄂西江汉之间迄今确定的三座城构成一个三角形:阴湘城相距马家垸30公里,后者相距城河城20公里,城河城相距阴湘城38公里;在附近还有荆家城和荆南寺等重要遗址(图三)。

汉北地区诸城,龙嘴在石家河诸城南8公里处,王古溜城在门板湾城北部43公里处;其余诸城基本上沿古云泽北部边缘呈弧形带状分布,自西向东依次为石家河诸城、笑城、陶家湖城、门板湾城、叶家庙城、张西湾城,彼此间距离分别为:22公里、11公里、15公里、35公里、37公里。此外,作为重要冶炼和手工业中心的大型环濠聚落屈家岭遗址,位于石家河诸城西北18公里处(图三)。

前述各次区域内部诸城之间的距离,平均28公里,均在一天可往返的行程范围内,毫无疑问,它们属于同一个社会互动网络的成员。三个次区域之间诸城之间的距离虽然略远(如鸡叫城相距阴湘城66公里,城河城相距石家河67公里),但也仍在步行一天可以达到的最大范围内。考虑到长江中游各区域之间通过水道航运,建设了以云梦泽为枢纽的便利的水上交通网络,六、七十公里的距离仍为可便利通达的范围。所以,总体来说,我们应该将整个江汉洞庭地区以诸城为代表的群体,视为一个单一的社会共同体。

这个社会的核心区,以目前的资料来看,主要分布于古云梦泽北、西、南三个方向,面积大约为6.5万平方公里。不过,依照华容七星墩城的线索或许可以推测,在古云梦泽东南及东部,很可能也存在城址和聚落,只是后来被洞庭、洪湖等水域淹没。笔者曾到幕阜山区调查,发现该地亦可能存在后石家河时期的城址(如通城尧家岭)。在江汉北部大洪山、桐柏山和襄阳地区,最近传出发现屈家岭-石家河城址的消息(如襄阳凤凰咀、大悟土城)。若然,该社会所在区域的面积或许会超过10万平方公里。[106]可以说,这是当时世界上区域规模最大的社会。

长江中游地区屈家岭-石家河社会的统一性相当高,区域内各城联合在一起构成一个社会共同体。该社会经过长期且内生的发展历程,不断扩展范围和城邦数量,各个古城环绕着古云梦泽的西南、西、北和东北,在江汉洞庭平原宽阔的空间内,彼此间通过以云梦泽为枢纽的水域或水道互相连接,形成一个巨大的社会网络,被称之为“云梦泽的苏美尔”(图三)。[107]而且在公元前第Ⅲ千纪,石家河、后石家河时期,长江中游平原社会已初步进入王国文明阶段。[108]

放眼整个东亚,在长江中游城市文明兴起繁荣之际,其他地区并没有可与之相媲美的文明存在,长江中游国家文明的出现比黄河流域要早将近二千年。至公元前第Ⅲ千纪晚期的中国境内,虽然各地群城并起,各种不同规模的社会林立,但若以区域面积大小所表达的社会规模而论,无疑仍以长江中游的江汉洞庭区最大,而且比其他地方社会规模(大多小于一万平方公里)大很多,相差非常悬殊,可知其社会复杂化程度完全不在同一个层次上。[109]实际上,长江中游地区是当时唯一形成了超级城址—大中型城址—小型城址—普通聚落四级聚落等级体系的、复杂的超大型国家社会的地区。[110]其他地区最多只出现三级聚落体系。[111]从城址和大型水利工程的修建可知,江汉洞庭联合城邦国家进行社会动员和组织的能力也是独一无二、无出其右的,足以为类似于大禹治水这类社会公共事业提供组织保障。

当然,或许有人会争辨说,前述屈家岭-石家河文明的盛况,若如笔者所言,反映的是尧舜及之前时代的社会动员能力。大禹时代已经过三苗之乱,其农耕国家体系已经崩坏,至大禹时已不再具备这种动员能力。笔者以为,三苗之乱虽然终结了该地原有政体,但此时长江中游地区已经历了一千余年的国家化历程,国家化的社会基础以及政体形式早已深入人心,而且三苗统治继续沿袭国家的方式,这些都为大禹重新建国成就大业奠定了深厚基础。

公元前23-22世纪是长江中游国家文明发展的重要转折点,是从石家河文化演变为后石家河文化的主要外因。依据目前古环境研究成果评估,当时在长江中游与长江下游几乎一致,气候异常波动,干旱与洪水交替、冷热异常,极端灾害事件频繁发生。

一方面,一些研究在多处观察到这个时期的干旱化迹象。如日本学者 Yasuda 等分析城头山的地层与环境,指出在石家河文化晚期由于夏季风减弱,天气干旱而造成稻作农业灌溉的困难,因此而致使石家河文化衰落,一些大型遗址如城头山城等被放弃。[112] Li Bing等人对石家河文化核心区谭家岭一个剖面进行多手段检测分析,指出石家河文化时期气候温暖湿润,水域扩大,有利于农业的发展;石家河文化晚期,4200气候事件发生后,气候持续凉干,干旱使得沟渠包括石家河城濠逐渐被填平。[113]毛欣等人同样利用谭家岭剖面,指出在4300~4124cal.a BP期间气候进入相对寒冷干旱时期,人类活动减弱。[114]

另一方面,一些学者从各种不同的角度观察到这一时期洪水频发的情况。如王红星疏理考古遗址高程分布、文化层与淤泥层关系等证据,证明在距今4100——3800年间(后石家河文化),长江中游正处于其全新世第四次大洪水期。他认为在这几百年期间,长江中游平原区进入对人类生产、生活产生极大影响的洪水期。[115]郭立新亦观察到大概从距今4200年起天气有异常波动,气温升降异常,洪水频发,湖群扩张。[116]朱诚依据长江三峡及江汉平原地区考古遗址的分布、文化间断、埋藏古树和历史资料,详细讨论了该洪水期洪水发生频次。[117]吴立等人对湖北沙洋县钟桥遗址地层剖面进行锆石微形态、粒度、磁化率、Rb/Sr等地球化学指针的比较、AMS14C测年分析,并结合考古器物断代,发现钟桥遗址4168~3850 cal. a BP经历了一次古洪水事件,并相应堆积了古洪水沉积层,且该次古洪水事件在江汉平原地区普遍发生,导致湖面扩大,并可与具有全球意义的4000 a BP前后气候异常引起的大洪水事件相对应。[118]

农耕社会的生活节凑,必须以年节周时规律为基础。自农耕诞生以来,人类就开始追求掌握这种季节变化规律,在此基础上制作适合的农耕历法,用以指导农业生产和日常生活。气候与环境的季节性变化以年为周期而稳定可期,可预见且可靠,是形成稳定的农业生活的基础。但是,4200事件期间频繁出现异常气候,在某种程度上打破了这种年节周期变化规律。这使得一些原本可预期的、有可靠收成的农耕活动,变得比较难以进行。比如,原本已习惯湿地稻作的社会,会发现某些年份水位大幅下降,或水位升得太高,而使湿地耕作无法进行,饥荒随之而来。这种事若一再发生而社会没有采取有效的应对手段,社会便有崩溃之虞。

石家河与良渚社会明显都遭受到4200事件的冲击。不过,良渚社会明显以崩溃告终,而石家河社会虽然同时还发生三苗占领政权事件,但其文化基础却仍然存在且延续下来,转变为后石家河文化。两种不同的结局,反映石家河社会相比良渚社会稳定得多,具有更高的发展水平,和更强大的适应能力。在后家河文化时期,虽然部分城址被废弃,聚落数量可能也有所减少,但文化脉落并未中断,是同时也有新的城市建立起来,而且进一步出现了明显的国家权力集中化趋向。比如,在石家河内城谭家岭发现了这一时期的、随葬大量精美玉器的王级贵族瓮棺墓;[119]澧县孙家岗垣濠聚落反而在这个时期兴起,该遗址同样也出土了随葬精美玉器的高等级墓葬;[120]以华容七星墩城为代表的大型城址仍继续发挥区域中心的作用,相关文化堆积非常厚。而且,后石家河社会进一步开拓了幕阜山金属矿区,在该区域发展专业化采矿和冶炼事业,其中,阳新大路铺、通城尧家岭城和平江童家遗址等,都是此类专业活动的代表。[121]

所以,无论从一手考古资料复原的历史文化背景,还是从治水经验、治水能力以及治水必要性等方面来讨论,以江汉洞庭为中心的长江中游地区,最有可能是产生大禹治水传说故事原型的地区。依照本节以及另文有关分析可知,石家河文化时期温暖湿润,常年水位不断升高,人们通过筑城堤等方式治理水患,对应于文献所表达的鲧、尧、舜时期的洪水。后石家河文化早期,气候异常波动,出现各种极端天气,对应于文献所表达的三苗统治时期。此时在非农耕的三苗贵族的统治下,国家不保护水利工程,因此水利废弛,人心震动。在三苗统治末期,气候继续变干凉且三苗统治时期对治水管理所累积起来的损害,已达到相当严重的规模。[122]在总体上水位降低,洪水爆发频率降低的大背景下,大禹响应农耕社会的基本诉求,带领大家疏通沟渠,恢复水利系统,有效治理并一度实现了终结长江中游社会经常面临的水患的愿望;并打败三苗统治者,重新划定九州,恢复农耕国家政府,因此而成为了大英雄。

探寻大禹治水地望,是研究整个大禹治水故事中,最具魅力也最有趣的部分,同时也是解开中国文明起源之谜的关键钥匙之一。从春秋战国到明清的二千多年内,由于缺一手资料,人们只能从形态各异的口头传说,和早已经过二手和三手改造的传世文献记载中,对于早已变成为治水神的大禹,或对于逐渐被描画为政治和文化正统性符号的大禹(因为大禹在传世文献及传统中国语境中被定义为天下第一“王朝”夏的奠基者,是其后中国数千年“王朝”大传统的开创者),基于不同的理由(如从单纯地治理水患的欲望和热爱一方水土的感情,到表达政治或文化正统性的动机),不断地进行历史想象和再造,从而衍生、附会和发明了各种禹迹和传说。也随着秦汉及以后大一统中国的建立与长期维持,而使禹迹几乎遍及全中国。当代自然科学特别是古气候与环境科学的研究成果,使我们能够在科学事实的基础上观察和评估各个不同区域,在大禹前后水患的基本情况,了解治水的需求、必要性及难度。而考古发掘、发现及研究,为我们提供了直接了解大禹前后社会情况的一手资料和证据,使评估大禹前后各个不同社会的治水经验、治水能力、治水的可能性等问题成为可能。

本文以自然科学与考古一手证据为基础,逐一分析和评估了黄河上游、中游、下游和黄淮地区,以及长江上游、下游和中游的水患情况,并将各地水患治理难度及所在社会治水能力的匹配情况作为考察重点,得出结论认为,大禹治水只可能发生于长江中游地区;其他地区在大禹时代或因水患并不严重(如黄河上游和中游、长江上游),或(和)因社会规模和组织化程度不足,实际治水能力、治水经验与水患规模严重不相称(如黄河中游和下游、黄淮地区、长江下游),因而不可能在大禹时代发生大规模治水之事。

原文载于《广西民族大学学报》(哲学社会科学版)2021年第2期,引用请据原文并注明出处。为阅读方便,注释从略,请以正式出版刊物为准。

周振鹤:客家源流异说

我要新鲜事2023-05-25 17:24:300002考古这样冷门的专业 年轻人是否愿意奔赴(冷门专业)

越来越多的年轻人喜欢上了考古工作。考古、文化遗产修复、非物质文化遗产传承等专业越来越受到更多年轻人的青睐,这绝非偶然。一方面,现在的年轻人不再是为了找工作而选择专业,而是更加注重根据自己的兴趣来选择职业,并且愿意为自己的梦想和兴趣付出代价。一方面,这些专业的就业形势还不错,比较稳定。冷门专业我要新鲜事2023-07-18 20:52:020000仲伟民:茶叶消费如何带动经济发展

我要新鲜事2023-05-25 10:12:400000吉林历年入选全国十大考古项目

我要新鲜事2023-05-31 21:42:390000