古史复原应遵从的史料学原则——以大禹治水在豫西晋南说为例

摘要:当代考古学对大禹在豫西晋南治水、禹夏地望在黄河中游之说的论证逻辑,是依据二手文献画出来的“图”去索一手考古遗存呈现的“骥”。因依文献所绘之“图”失真,求索方法以及考古认识之“骥”皆有偏差,结果不能成立。此举是用二手史料去牵引和诠释一手证据,颠倒了主证和辅证的关系,违背了史料学的基本原则。上古史的基本历史框架只能从考古和自然等一手史料中重建。二手的文献只有在经过形成过程分析并厘清文献形成背后的立场后,才具有史料价值。透过一手史料的分析亦足以证明,所谓大禹在豫西晋南治水的说法是不可信的。

关键词:史料;禹夏;王城岗;陶寺;古史复原

我的工作,在消极方面说,是希望替考古学家做扫除的工作,使得他们的新系统不致受旧系统的纠缠;在积极方面说,是希望替文籍考订学家恢复许多旧产业,替民俗学家辟出许多新园地。[1](P4)

我知道要建设真实的古史,只有从实物上着手的一条路是大路,我的现在的研究仅仅在破坏伪古史的系统上面致力罢了。我很愿意向这一方面做些工作,使得破坏之后得有新建设。[2](P26)

离顾颉刚先生写下这些话已过去接近一百年。在古史复原的路上,考古实物的发掘与研究固然已蔚为大观,然而,他所期待的通过古书辨伪替考古学家清除障碍,使考古研究不受旧系统(文献)干扰的愿望实现了吗?

为回答这一问题,本文拟以当代学界对于大禹治水传说的考证为例,加以说明。对大禹属性的认识和考证,曾是古史辨运动的核心命题之一。该故事涉及到很多层面,笔者拟另文考证并说明该故事确为具有史实素地的传说,而不仅仅是神话。学界对于大禹在哪里治水,先后提出过九州说,黄河上游说、中游说、下游说,黄淮禹会村说,长江上游、中游、下游说等。因限于篇幅,本文仅聚焦于对当前考古学界、历史学界具有重大影响力的大禹在黄河中游治水,认定大禹故里在豫西晋南之说略作介绍,同时重点剖析其论证方法和逻辑,在此基础上检视上古历史复原中的史料应用问题。

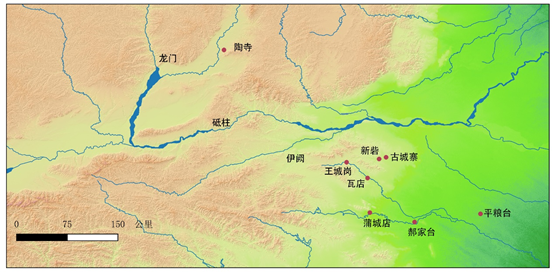

有关大禹故里的地望在黄河中游豫西晋南之说,迄今在学界响应者甚众。具体言之,可细分四种观点:一是认为在以嵩山为中心的郑洛地区及豫西山地(包括今河南郑州以西至三门峡地区,以伊洛、颍川为中心)[①];二是认为在山西汾河中下游(今山西运城、临汾等地)[②];三是笼统泛指前面两区[3](P26);四是认为大禹先在晋南后迁至豫西[4](P79-85)。其中豫西说又多引河南登封王城岗城(图一,5)的考古发现而径将其指认为禹都之阳城[③],或指二里头文化为夏文化[5](P95-182);晋南说则指晋南为“夏墟”[④],或径指山西襄汾陶寺为“尧都”[⑤]、“尧舜遗存”[⑥]、“禹都阳城”[6](P273-290)。

禹夏在豫西晋南说在当前考古界的流行,肇始于徐旭生先生的研究。其对夏墟的论证,首先源于对传世文献有关禹和夏之方位的考证。战国、秦汉至唐代有一些文献提到鲧、禹的活动范围与“阳城”、“夏”、“崇山”等有关,这些地名被东汉至唐代的注疏家们具体化。徐先生承认传说时代的文献史料比历史时代文献史料的可靠性差,所以他首先着手建立了一套评估传说时代文献史料可靠性的方法,在此基础上,按照自己对文献史料可信度的判断,将所谓“夏墟”框定在豫西晋南[7]。然后在此范围内着手考古调查和发掘,将相关年代范围的遗址作为寻找夏、商史迹的线索,在此背景下找到了二里头遗址[8](P592-600)。

其后,邹衡先生进一步条疏与夏有关的传世文献,并将其与当时已知的一些考古线索相对应,逐一评估传统上认为的夏在豫西、晋西南陕东、豫北晋东、豫东南四个区域的情况,得出结论认为夏人活动区域以豫西最集中,这是夏人活动的大本营和夏王朝统治的中心地区(都城所在地);晋西南陕东是夏王朝重要统治区,而其他两个地区皆不是夏人主要活动区[9](P219-252)。在此认识的基础上,邹衡先生对豫西地区考古学文化序列进行系统整理与分析,仔细讨论和分析了所谓二里头文化与“早商”(以郑邑为代表,后者被考古界先验地认定为早商文化)的差异性,进而将无论从时间上还是空间上看起来都正好与其认为的“夏”相吻合的二里头文化一至四期,都认定为夏文化[5](P95-182)。

邹衡先生的观点近来已逐渐成为考古学论述的主流范式。其后的研究者在此基础上进一步扩大其成果,努力用考古发掘资料扩充并希望坐实所谓“禹都”、“尧都”、“夏都”或“禹迹”、“尧迹”。

此类研究有一些预设的、未经充分讨论和证明的默认前提。邹衡先生曾直言其方法:“根据文献记载,夏朝所处的年代,应在商朝以前;夏人活动的地域,主要是黄河流域。因此,要确定夏文化只有在黄河流域及其邻近地区商以前直到新石器时代诸文化中去寻找。”[5](P97)也就是说,这种研究首先是从文献出发,相信文献所载为真;在文献互相矛盾时,各家依照自己对不同文献可信度的看法,选择相信其中部分记载为真;然后依据在这样的认识论下得出的看法,依照文献所表达的夏文化时空,找到相对应的考古学文化或所谓都城、都邑遗址,然后将文献所载王朝、王统序列与考古学文化序列或先后都邑次序一一配对。

当然,此类研究,其内部也免不了争论[⑦]。不过,争论的焦点大多只是聚焦于对文献及考古学文化的不同理解,以及由此而产生的不同配对方式。比如,是否应该将所谓的龙山晚期(特别是新砦文化)纳入到夏文化的范畴?或者是否应该将所谓二里头文化晚期纳入到早商的范畴?文献记载夏商之世累迁都,其所对应的到底是哪些考古遗址?二里头、偃师和郑州三邑,到底哪个才是商汤所建毫都?对于这些问题的不同观点与看法之间,都曾经爆发过激烈争论[⑧]。所谓文献表达的夏文化时空,在考古家看来,就如前引邹衡先生所言,在黄河流域、商以前,这样做等于是从一开始就将黄河流域以外的其他地区排除在夏文化的探索之外。

这种做法可以形像地表达为:依据二手文献画出来的“图”,特别是空间之“图”,去索一手考古遗存呈现的“骥”。这样做能否达到历史求真的目标,须依赖三个前提条件:一是“图”是否准确?二是求索的过程是否逻辑严谨且方法正确?三是对迄今揭诸于世的一手考古遗存的认识,是否基本符合曾经真实存在过的上古世界?下面就此略作讨论。

首先,利用汉唐传世之文献所绘先商历史空间之图未必准确。

为阐明此问题,需要说明笔者对于文献作为史料的意义、价值及其局限性的基本看法。

郭静云曾指出,文献虽然也蕴含了过去人的生活,但是其所表达的首先是撰写者的时空,而不是它们所描述的时空[10](P122)。所以,讨论文献的史料价值,首先要了解文献的撰写与形成过程。

中国传世文本的始编不早于西周晚期,当然之前应有些流传资料和传说,但是后期纪录者必然有基于其背景的理解和角度。在西周一手的文献即青铜器铭文上,很少能看到关于殷周以前的记录。到了战国时代,相关的文献才多一些,包括出土的楚简以及传世的大部分《尚书》和《逸周书》的篇章、《左传》、《竹书纪年》等等。但是,《尚书》和《左传》等均曾经在汉代经过经典化的修编,其文义掺杂了很多汉代的成份。只有到秦的《吕氏春秋》、特别是西汉的《史记》,才展现出较完整的古史记录。总体说来,由于汉代编修古籍的活动,传世文献还是代表汉代较多,是以汉代史料为主,更多反映的是汉代人(或许也包含部分战国和秦代人)的历史记忆和历史建构[10](P117-128)。

汉代为追求稳定地统一天下,一定需要塑造统一的思想以及善恶标准,还需要统一人们对自我与国家的认识,因此也需要统一大家的历史观念与历史认识,需要从稀罕零碎的历史残片中,重新建构一脉相承的一元史。这种一元史的建构始于秦。为秦建构天下大一统意识形态的吕不韦,将建构统一的历史视为其统一思想的重要组成部分[10](P125)。吕不韦所编的《吕氏春秋》,首次强调涵盖全天下的国家历史概念,并以阴阳五行概念为基础,建构大一统的天下历史,而且在《有始览・应回》篇专门叙述了这一新创造的历史概念[11](P42-52)。司马迁的《史记》首次完成了从先秦众多零散的史料碎片中建构完整一元史的史学实践。在司马迁的笔下,《本纪》是一元史的主轴,《世家》为与主轴有密切关联的旁系,《世家》中各诸侯国公室一定与《本纪》中的帝王有血缘或君臣的关系。因此,只能说《史记》所展示的系统化的上古历史框架只是西汉时代所要求建构的历史,因而也只能将其作为研究西汉时代的一手史料;而在探讨先秦历史特别是先商历史时,无疑只能将其作为二手、三手的史料来源[10](P125-126)。只是由于两汉是世界史中最成功的帝国之一[12](P43-45),是大一统中国的源头,所以汉代所创造的历史,在两千余年来一直被流传,深刻影响着后世的历史认识[10](P124-125)。

传世文献中有关上古历史空间观念的形成,经历了从口传到文字再到文本的转变过程。众所周知,口传故事对于空间的记忆具有概化、模糊和笼统的特点,具有相当大的弹性,讲者可较随意地将自己对于其所生活的世界的空间意像加诸其上。定型为文本后,由于历史语言的变化、空间观念内涵和外延的变化,使历史空间记忆仍具有某种重塑的弹性。

事实上,传世文献中有关“禹迹”和夏之地望的讨论,存在越早越模糊、越晚越具体的情况(很多禹迹地望,甚至到了唐代孔颖达注疏时才逐渐变得清晰、明确、具体而肯定),此乃因后世注疏考据家们在潜意识中以其所生活时代的地理和空间观念去比附、解释或考证早期文献所致。对此,郭静云指出,文献记载的“古史发生所在地、英雄之间的亲属关系都值得怀疑。因为后人依靠自己的经验,他们会理所当然地以为,早期历史舞台与后世所在的中央相同。这点有时候会没有任何政治意义,只是自然产生的误解,但经常带有明确的政治意义:证明自己国家政权源自远古的正统性。”[10](P126)

与上古有关的中文传世文献的关键形成时期是战国至汉唐,而这一时期政治中心一直位于以关中和洛阳为代表的中原地区,故当注疏家们将这种集体时空意识投射到先秦两汉传世文献时,自然而然也以中原为中心,以后期幅员广大的大中国范围作为想像中的历史舞台[13](P19)。在这种历史话语的实践中,在中原及周邻的豫西晋南地区,甚至整个中国范围内,都层累地造成着众多所谓“禹迹”[14](P50-58)。又因后人对于历史记忆的理解与诠释多带有自身主位和时代色彩,从而使不同传世文献中有关禹迹和夏之地望的记载经常互相矛盾,引来种种争议。

综上,从所谓传世文献勾勒出的先商历史之“图”,与其说是历史实情,不如说只是汉唐时代人们心目中的夏商地望。当且只有当夏商国家中心与战国秦汉时代国家中心一致时,结果才不至于与历史真相差得太远。可实际上,在中国历史上,以秦汉以来为例,国家中心就曾多次变动。所以,夏商国家中心在哪里,是否与秦汉时代大一统国家的中心一致,远未可知。从考古材料来评估,各种力量兴衰所导致的历史空间的变动,其实是很大也很频繁的。若强行将后期国家中心假定为既有前提和出发点,就不免产生刻“舟”(文献所载大禹夏商之地望)求“剑”(历史真相)的疑惑,盖因“舟”已动,而“剑”却早已不知在何方。

其次,在“索”和“求”的过程中,当前考古界所用的区系类型学以及在此基础上建构的考古学文化谱系,并不足以担当起独立评估文献之“图”准确性的任务。

历史复原必须以明确具体的时空框架作为前提和基础。对于考古发掘出土的遗存而言,空间是确定的,最苦恼者莫过于断定时代。

迄今考古学界用于评判遗存时代的主要方法是类型学。这种方法是在对考古遗存进行比较的基础上,依据其相似性进行客位分类,然后找出同类物品并对其历时演变进行观察和分析。类型学断代的基本假定是:相似性代表同时性,相似性越高,同时期的可能性越高;差异性则被解释为由于历时演变——分期和地方性——地方类型造成的。这一假定显然有将人造物演变的复杂性过度简单化的倾向,因而也存在失真、无效甚至错判的风险。此外,类型学借助器物或遗存之间演化的形式逻辑来确定相对早晚关系,并不能说明绝对年代,各期遗存到底早多少,晚多少,均无法说清。既使是相对早晚关系,也只有在层位关系明确的前提下才能加以锚定。此外,器物类、型、式的判定均具有一定的主观性。总之,对于考古家而言,虽然类型学是一个可以将零散考古材料进行整理和系统化的有效工具,但若用它作跨地区的断代,此种情境下已无法参考层位关系来定相对早晚,纯粹依靠器物类型的断代,往往不能提供严谨的答案[13](P21-24)。

如前所述,历史文献所描述的远古文化图谱中包含诸多时空错乱的成份,使用一手证据的考古人本来是有机会加以澄清的,但是,由于当前考古人主要依赖的类型学断代方法本身的局限性,使其并不足以独立承担起建立科学而客观的考古年代学的任务,这使得当前考古学文化谱系的建构并没有起到应有的拨乱反正的作用,反而在某种程度上受到历史文献的牵绊。

最后,考古人索到的“骥”,即基于考古材料所形成的认识,深受考古发现史的影响,亦具有层累建构的特征。

考古遗存本身不会说话,需要发掘者、研究者观察到之后才会被记录而出现在考古发掘报告中;只有当以某种方式被理解之后,才能变成历史认识。看似由客观实物所表征的考古认识或话语的背后,同样深受说话人和话语情境的影响,受研究主体、方法、目标、时代和场景等诸多因素制约,并在学科发展过程中被层累地建构出来[15](P145-153)。

中国考古认识的演化有其自身独特的路径依赖和价值取向。考古学侧重于比较研究,倾向于将先有的发现当作标杆。在这种研究进路中,先有的发现和认识就成为后人研究的出发点和研究基础,使得某种话语或范式一旦形成,便具有很强的惯性。而考古学术史检讨与反思性批判的匮乏使得学科内部自我纠偏的功能变得很弱。这种情况使得考古学的认识史首先是一部发现史,先有的发现和认识往往左右并引导后来的发现和认识。

而中国学界对考古学的定位,从一开始就被期待成为证经补史,即证明中国古史之辉煌的工具。是故,中国最早的大规模田野考古作业,就是从大家认定的作为传统中国政治中心的中原开始的。在很长时期内,将最多的发掘资源和关注目标聚焦在中原,这对中国考古学的定位和认识产生巨大影响。事实上,目前被认作时代标杆的所谓仰韶文化和“仰韶时代”、龙山文化和“龙山时代”,以及二里头文化、二里岗文化和殷墟,无一不是根植于中原地区,将中原投射为传统中国的“中央时区”[⑨]。在研究实践中,既使相隔遥远的文化亦要拿来与中央时区相比较,以便从中确立自己的历史位置。这样做的后果是,迄今所建构的考古学认识,都不同程度地呼应了传世文献所表达的历史框架,丧失了独立复原并验证历史的大好机会。

综上,在依文献所绘之“图”失真,求索方法以及考古认识之“骥”皆有偏差的情况下,按图索骥的结果亦难说矣。

不过,方法的检视与讨论、科学的发展、考古材料的累积,让历史复原求真之路依然可期。

依据史料学的基本原则,绝对不能将二手、三手史料当成历史复原的主证和先导材料,而将一手的考古材料降为证经补史的辅助工具,这样做实在是颠倒了主次关系,一定要将此前颠倒的关系再颠倒过来。换言之,传说时代古史的复原,应该从一手的考古资料、自然史料着手,并认知到文献形成的过程及其背后的立场,进而摆脱其目的性以及后世国家创造自己历史的意识形态,破除文献所着意描绘的历史时空之“图”,如顾颉刚先生所期望的那样,清除后世文献层累造成的既有历史观念的障碍与遮蔽,才能单纯依靠事实材料,追求复原远古历史真相。

首先,考古材料是古人无意中留下来的,现今考古发现的遗迹和遗物,一般情况下不会带有古人刻意为后世留下来的假貌,因为古人在日常生活中,很少会考虑如何把自己的生活表现给后世,同时考古资料也没有经过后人的改用[⑩]。所以,考古发掘是直接接触到古人生活的途径,考古材料无疑应该成为我们复原上古历史的主证材料[10](P122)。同时,当前考古发现的广泛性与多样性,也使得我们直接利用这些一手证据复原上古史成为可能。不过,需要强调的是,此处所指考古材料只指各类一手的考古发现(遗迹、遗物及其背景信息,和从考古现场提取的各类科学标本及其检测信息等),并不包括考古学家对此发现的诠释。当考古发现以考古报告这一类文体呈现出来时,往往已经包含了发掘者的某种未必准确的理解和诠释,需要研究者仔细分辨。

科学技术的发展亦使得建立具有独立客观基础、可反复验证的考古年代学成为可能。考古年代学除了类型学断代外,其实还有更为客观而科学的碳十四测年方法等手段。虽然碳十四测年自身也存在一些问题,但随着测年技术的提高,其测年精度已足够使考古学家准确地判断考古遗存的年代。凭借碳十四断代工具,考古学家就可以较为方便地在跨越地域文化的范围内,通过绝对年代搭建起各种比较对象之间的相对年代框架。从此科学前提出发,可以进一步研究不同考古学文化或历史主体之间关系的性质,了解其互动与传播的具体历史过程[13](P24-30)。

由于考古材料碎片化和考古发现的随机性,对其解读时只能以历史侦探的方式进行。解读者切忌固守自身生活经验,切忌将大一统的时空图景投射到传说时代;应遵从“同情之理解,理解之同情”的主位历史方法,保持与研究对象的同理心和移情能力[11];注重逻辑性,保持对人类文化多样性的敏感和尊重;坚守“白纸法”、“自行不取名”、“表里分合”、“单一史料不诠释”、“掌握母题”、“多种材料互补对照”、“历史演化”等历史复原原则[10(P121)。

历史复原者还要重视自然史料。凡是经过科学发掘出土的考古材料,都具有明晰的自然空间属性,自然空间与环境无疑是形塑人类社会与文化的重要变量。所以,自然环境史料以及通过科技考古手段提取的信息无疑也具有相当于一手史料的价值。当然,环境会因时而变,但迄今第四纪环境科学的进展已能对历史环境进行某种还原和重建,使历史自然环境成为历史侦探过程中较为明确的定量。

文献所反映的上古记忆经历了历史原型、口传与文本化的漫长过程,混杂了很多不同时代的概念与认识,只有对其形成过程了解得非常清楚,能够分辨出其中哪个史料碎片来自于何时何地何种情境时,才能作为直接证据用于历史复原。总体来说,这种考证或辨伪颇具挑战性,以顾颉刚先生为代表的学者在此领域深耕多年,为今人分辨不同古书的史料价值提供了指南[16](P57-64)。如前所述,记载传说时代故事的文献的形成年代,相对集中于战国秦汉,随着人们对这一时代的了解越来越深入,就越有可能认知并超越该时代文献形成背后的各种撰写者、编辑者的立场,以及各种其他时代性因素,从中窥见某些来自远古的历史碎片。如果说从考古和自然史料复原出来的历史往往是框架性的,是历史的骨架;那么,透过诸多文献碎片还原出来的历史场景,则让我们看到多彩和个性化历史的血肉之躯。

实际上,若先抛开历史文献而改由考古、自然等一手史料为主复原历史,再回过头来看历史文献,还可以促进古书辨伪,照射出隐藏在历史文献中的不同地层。打个比方,文献犹如考古常见的包含了不同时期器物的扰乱层。如果考古学家已经依据其他地层关系和类型学整理,建立了清晰准确的出土器物断代标准,考古学家就有能力将扰乱层所出土的器物进行整理,将其归位到相应的时代序列中。相应地,如果已经能够通过可靠的一手史料复原出古史的基本框架,在有了这样的参照体系之后,或许能够使研究者分辨出传世文献包含的不同史料碎片或潜藏的系统性结构出自何时何地何人,自然也就可以更清楚地看出文献形成的过程,了解文献中的哪些信息有来自上古的源头,哪些是流传过程中添加上去的,哪些是因编撰者的意图和目标所附加。一旦文献地层被分清,无疑使其重新成为一座历史宝库,在古史基本框架中描画细节,丰满血肉,使复原的历史更加丰富、多维和立体。

杨宝成先生曾对将王城岗定性为禹都阳城的看法提出过如下疑问:

在古文献记载中,有不少关于“禹都阳城”的记载,但在先秦文献中,未提到过禹都阳城地望,而凡讲到其地望所在的史籍,皆为后人所作,并且有不同的说法。“阳城在嵩山下”为一说;“阳城故名,当日唐城”,而唐城在山西浍水之阳为二说;“夏后阳城,本在大梁之南”为三说;“乃泽(州)之阳城”为四说。此外还有禹都安邑,禹都平阳、晋阳之说。简报所引文献大多为汉唐人所作,因距夏王朝年代久远,其中传说成分居多,真伪相杂,很难以其作为立论的依据。简报中举出在登封告成东北城山岭发现战国时阳城,也不能说明夏代的阳城必定在这里。《水经》卷廿二:“颖水出颖川阳城县西北少室山,“东南过其县南。”郦道元注:“颖水又东,五渡水注之,……其水东南径阳城西,……颖水径其故城南,昔舜禅禹避商均,伯益避启,并于此也。”郦道元这里讲的阳城是五渡水东的战国、汉代的阳城,而不是指西岸的王城岗城堡遗址。而他将历史传说中的“舜禅禹,禹避商均,伯益避启”的地点全安在战国、汉代的阳城,显然是错误的,故不足为据。中国历史上不同历史时期名称相同的城很多,战国的阳城不等于夏代的阳城,就象战国的亳城不等于商代的亳城一样。[17](P66)

若客观地看一手资料,考古年代学成果并不支持将王城岗视为禹都阳城、将陶寺定为尧都平阳的说法,已有学者指出此类说法的牵强性[12]。王城岗小城修建和使用年代约为公元前2170—2130年,大城为公元前2160—2100年,至迟在公元前2017年左右城已完全废弃[18](P21)。而大禹所处时代,依五星聚天象记录,很大可能性为公元前1953年前后[13];张富祥先生依竹书纪年将禹夏建立的年代定在公元前1968年,二者也比较接近[19](P128-145)。所以,若单纯从年代来看,王城岗亦“不是禹时代所筑”[20](P68-74),在大禹时代王城岗大小城均已废弃。所以,“把文献记载的禹居阳城(或都阳城)与王城岗城堡联系起来,还存在着诸多未能解决的问题”[21](P15-23)。

分析陶寺遗址碳十四数据可知,陶寺大约在公元前2100年进入中期,在公元前1940年前后进入晚期[22](P389-390,P898-899)。后面这个年代虽与大禹时代基本相合,但在该遗址中、晚期之际发生重大变故,“中期中型贵族墓5座均曾遭到彻底摧毁”,“晚期凸显暴力行为,伴随扒城墙、毁宫殿、捣王陵,政治报复行为特征显著”[23](P4)。所以,陶寺的发展并不是连续的,韩建业认为陶寺晚期与早期为代替而非继承关系[24](P197),卜工认为陶寺早晚期文化转变的原因在于北方因素的南下[25](P46)。综合上述信息可知,陶寺中期是小型古国,但在公元前1940年左右遭到毁灭,宫殿、宗庙被破坏,祖陵被盗。灰沟中有很多被肢解的人骨,都是成年男性,也有被残害的女人,人骨、狗骨成堆。因此晚期的大型墓是旧国被灭后的新统治者的墓葬,随葬品则是由南方掠夺而来[26](P132-134),很可能是以石峁为代表的北方游战族群南下毁灭了陶寺,并以陶寺为其继续南下掠夺的据点[27](P248-249)。公元前1940年正是禹夏建立而初兴之际,陶寺却在此时遭到毁灭,原有的文化被征服或摧毁,这种情况与文献中所表达的尧、舜、禹为同时代主流文明及和平禅让的背景有很大落差。

大禹治水是一项重大而艰巨的社会工程,所以,讨论大禹治水的历史背景,必须关注其所在社会的治水能力。治水能力的构成要素,除了治水技术的发展和治水经验的累积外,特别重要的是社会动员能力,包括所在社会的组织化或一体化程度,以及整个社会的规模。

若从考古事实讨论,整个豫西晋南地区在大禹时代地方文化林立,并没有出现对同时代有主导作用的大文明,临汾盆地、运城垣曲盆地、三门峡地区、伊洛地区、关中等地都各有地方性文化。所以,韩建业曾指出:“陶寺类型虽然社会高度发展且文化来源具有多样性,但形成以后并未对外大力扩张影响,显得有些停滞和封闭。”[24](P195)刘莉教授曾通过区域聚落分析,论证当时的豫西晋南地区在龙山时代大多为多中心竞争型的简单酋邦,只有二级或三级聚落等级,各中心平均控制面积仅为491平方千米[28](P162—164)。代表该地区最复杂也最大型的社会体系的陶寺(复杂酋邦),其最大统治面积也仅有3 300平方公里[28](P158)。在这种小邦林立、彼此间互相竞争的社会格局下,大禹时代并没有出现过强大的单一的统治中心,显然不存在作为大禹治水所需要的强大动员能力的社会基础。若禹是在豫西或晋南建立王国,禹又如何能够在这种各个小区域文化分立的情况下,实现跨地域跨人群的联合,召集人们治理黄河或汾河、洛河、渭河这种大河流的水患呢?

退一步讲,既令该区域所有邦国或酋邦在共同的大水患面前团结一致来治水,其社会规模仍不足以克服黄河及其主要支流这种大型水患的能力。嵩山和颖川地区的龙山时代城址,除前面讨论的王城岗之外,还有新砦城、古城寨城,再远一些则有蒲城店、郝家台和平粮台三座城(图一)。王城岗与新砦相距40公里,新砦与古城寨相距9公里,这三座城皆位于嵩山南麓,东西走向。此外,在王城岗东南35公里,同属颖河流域的禹州瓦店亦发现大型环濠,瓦店南部略偏东49公里处有平顶山蒲城店龙山时代城址,蒲城店东南57公里为漯河郝家台城,从后者再向东80余公里则是淮阳平粮台城。这些城所覆盖的最大区域范围大约为12 000平方公里。不过,王城岗、新砦、古城寨、瓦店均位于嵩山南麓与箕山、具茨山三山夹峙的狭小谷地和山前平原区内,而蒲城店、郝家台和平粮台却远离该区域,郝家台和平粮台已深入黄淮腹地,其文化面貌亦有差,似乎不应该将它们都视为同一个社会共同体。若只包括学界经常讨论的嵩山诸城,则其覆盖面积不到4 000平方公里[14]。这样的社会共同体规模仍然不足以发起针对黄河及其主要支流的大规模流域性治水工程。

就自然地理而言,在夏的传说中,“九州”概念代表视野宽阔的生活背景,但渭、汾河谷平原并不宽阔。大禹最大的贡献是治水,但黄河中游青铜早期天气干旱化,导致农业的规模缩小。安田喜宪先生按照青铜早期气候湿润和干旱的区别,来说明南、北两种文明的形成,这两个地域的交错线就在黄河南游一带[15]。居住在干燥地区的古人,似乎不太可能特别尊崇治水的英雄。所以,从很多角度来看,禹夏的传说并不合乎颖河上游、渭河、汾河流域及附近遗址的状况[26](P125)。

图一 豫西晋南地形图

从地形来看,豫西晋南地区黄河、汾河、伊洛河、颖河上游支流等皆穿行于高原、山地和狭谷之间,河道坡降大,发生常年大洪水的可能性小。从微观地形分析,豫中地区龙山时代诸城均位于颖河、双洎河、溱水等淮河支流的上游,受洪水威胁的风险较小。已有学者指出,陶寺和王城岗两处遗址皆不大可能发生大水灾[29](P117)。

不过,坚持大禹治水在黄河中游的学者,仍以黄河砥柱、龙门、伊阙堰塞而致上游洪水泛滥为由,指认大禹的主要功绩是开通砥柱、龙门或伊阙[16]。对此,地质学家丁文江先生有如下评论:

江河都是天然水道,没有丝毫人工疏导的痕迹……就是要用现代的技术来疏导长江,都是不可能的。石器时代的禹如何有这种能力?……黄河的水患也只能在下游,垣曲县以上尤不能有洪水。龙门砥柱我都亲自到过,并且略有研究。龙门是黄河出峡的口子,河面在峡中,宽不过几十丈,两岸的峭壁却有一千尺多高,同长江的三峡情况一样。一出龙门,峡谷变为广川,河面有二里以上。这也全是有天然的理由的,与禹毫不相干;况且龙门是天然的峡口,用不着人凿的,也非人工所能为力的。

砥柱又叫做三门,是因为有两块火成岩侵入煤系的岩石之中;煤系软而火成岩硬,所以受侵蚀的迟速不一样。煤系被水冲开一丈,被风蚀低一丈,火成岩却不过受了十分之一的影响,成功了所谓三门。与禹何涉?”[30](P177)

综上,所谓大禹治水在黄河中游豫西晋南之说,与一手证据所显示的事实有明显落差,难以成论。大禹治水的真正地望,需要到其他区域去找寻。

本文首先检视当代历史学和考古学对大禹在豫西晋南治水,禹夏地望在黄河中游之说的论证逻辑,认为这种论证是依据二手文献画出来的“图”去索一手考古证据呈现的“骥”。由于依文献所绘之“图”失真,求索方法以及考古认识之“骥”皆有偏差,按图索骥的结果不能成立。此举实际上是用二手史料去牵引和诠释一手证据,颠倒了主证和辅证的关系,违背了史料学的基本原则。

上古史复原所用到的史料,大体不外乎考古、自然、出土文献和传世文献。考古是直接见证古人生活的遗存,自然环境作为古人生活的空间舞台,都具有一手史料的价值,是古史复原的主要史料来源。基本历史框架只能从一手史料中重建。只有经过文献形成过程的分析和考察,厘清文献形成背后的立场,摆脱其目的性以及后世国家创造自己历史的意识形态之后,文献的价值方始显现。一般地,文献具有补足和丰富历史框架之细节的作用。

若仅依一手证据考察豫西晋南相关考古学文化的年代、文化图谱、社会结构与规模,以及自然环境等,皆与大禹治水传说背景相去甚远,可知大禹治水故事发生之地,绝不会在此地,而应到其他地区找寻。

本文原载于《齐鲁学刊》,2020年第3期,如需转载或引用,务请注明出处及作者。

蜥鸟盗龙:北美洲小型食肉恐龙(长1.8米/7300万年前)

在《侏罗纪公园》中,我们认识了伶盗龙(也叫细爪龙),它是一种小型食肉恐龙。而在同时期,其实有个跟伶盗龙差不多的恐龙,它就是蜥鸟盗龙,是一种长的很像伶盗龙的恐龙,接下来就随小编一起去认识看看!蜥鸟盗龙基本资料体型:蜥鸟盗龙是一种北美洲的小型食肉恐龙,它体长1.8米,与似尾羽龙差不多大,体型在已知774种恐龙中排第587位,生活在距今7600万年-7300万年前的晚白垩世。我要新鲜事2023-05-08 12:31:510000文物部门恢复被盗墓地时,竟使用盗墓手段,用炸药炸毁盗洞

甘肃大堡子山秦国墓地考古重要发现本文作者倪方六在前面的“梧桐树下戏凤凰”头条号中,说了甘肃礼县大堡子山墓地被严重盗挖事件(见《副省长来到盗墓现场调研,十几个盗墓者照挖不误,警察开枪才吓跑》一文)。因为长时间被肆无忌惮盗挖,当时的情景十分糟糕:整个山坡满目狼藉,遍布密如鱼鳞深浅不一、大小不等的盗洞,满山横陈沾满铜锈的马骨……看到这种情况,了解到这种信息,考古部门和省领导痛心不已。我要新鲜事2023-05-26 20:28:060003王子今|咸阳——长安文化重心地位的形成

《史记》卷五《秦本纪》记载,“(秦孝公)十二年,作为咸阳,筑冀阙,秦徙都之。”《史记》卷六《秦始皇本纪》:“孝公享国二十四年。……其十三年,始都咸阳。”《史记》卷六八《商君列传》也写道:“于是以鞅为大良造。……居三年,作为筑冀阙宫庭于咸阳,秦自雍徙都之。”定都咸阳,是秦史具有重大意义的事件,也形成了秦国兴起的历史过程中的显著转折。定都咸阳,是秦政治史上的辉煌亮点。0000原来我国东部省份多数人的祖先都是东夷人

#走进博物馆#东夷人是汉族的前身“华夏族”的主要来源成分之一,齐地是东夷人的主要活动区域。东夷人最初分布在山东的两大山地丘陵区,即鲁中南山地丘陵区和东部半岛丘陵区,经过漫长的历史发展后,活动范围扩展到鲁西北平原,与东进的炎黄部落开始接触、交流、融合,共同创造了光辉灿烂的华夏文化。我要新鲜事2023-05-25 10:16:330000