三星堆“机器狗”是个什么东西?

、【编者按】最近三星堆文物上新,出土一批新奇文物,其中有一例作某种巨兽状,体型巨大,造型夸张,充满想像力与异域文化色彩,被媒体形像地称为''机器狗"。其实该种器物在三星堆二号祭祀坑早已有出土,郭静云教授将其称之为“独角独翼马”。兹推送原文,或有助于理解三星堆此种造型的历史、社会、文化背景。

三星堆“机器狗”

三星堆“机器狗”

摘要:华西地区自殷商以来与草原地带有马匹贸易往来,通过这些路线网络,西亚远域的形象传播到东亚。掌握驯马技术和马政的游战族群是联接东、西方文化的纽带。在“青铜时代陷落”、族群流动大背景下,中国地区开始出现西亚带来的器物,并通过道听途说式的传播,中国艺术造型开始少量融合远域的形貌。但是,中国最早的翼兽造型还没有形成传统,后来战国新兴的翼兽造型与殷末周初的形象传承关系薄弱,更多可见新时代再发生的外来影响。

关键词:翼兽、文化交流、三星堆、石鼓山、殷周艺术

说明:本文为郭静云:《从历史“世界化”的过程思考中国翼兽的萌生》,《民族艺术》2020年第3期。若有转推或引用,务请注明来源;若有出入,请以原文为准。

两河流域信仰的基础奠基于苏美尔,但在长久历史过程中,经历了不同族群的理解和形象再创造。根据现有的出土资料,苏美尔时期诸神造型未见带翅膀的形象。但是到了公元前第三千纪后半叶,建立阿卡德帝国的东闪族以及建立拉尔萨和巴比伦的西闪族亚摩利人,都开始用翅膀直接表达诸神生活在天上的意思。与此同时,也有几个翼兽造型固定下来,主要是翼狮和翼牛。

中国翼兽造型在汉代之前很少见,两汉时期大量出现,魏晋南北朝至唐均常见。目前关于翼兽形像传入中国的时间,学界基本有共识:春秋晚期战国至汉代;公元前6世纪左右在波斯、中亚以及草原地区的斯基泰人中,“格里芬”形像颇流行,从此而传入中国。[1]

但是笔者认为,华西地区更早知道外地有翼兽这种形象,且最早的传入迹象可溯源至殷商时期。此问题实有世界文化史的意义,是历史走向世界化的指标之一。

中国文明消化、内在化翼兽形象的过程源远流长,而且战国、秦汉并不是接触他们的最早时代。翼兽形象出现在中国的故事历时长久,包含几个不同的阶段。前文所述斯基泰人,只是到公元前第一千纪时才出现在历史舞台上,且成为草原地带东、西文化的联络者。

因为斯基泰人已有半定居和全定居的生活方式,且数次建立过国家,所以保留有较丰富的考古资料。但是历史走向世界化的时代并非从斯基泰才开始,而应溯源至公元前第二千纪,即驾马战车技术涵盖整个古文明世界之际,这也是中国接触翼兽最早的阶段。

因此,本文拟从这个角度,重新观察中国最早的翼兽,并思考与其相关的历史大背景。当然,第二千纪草原地带考古资料不足,所能看到的只是零星出土的器物,其之间似蜘蛛网般的东、西交流只是虚线的交错。因此下文将汇整资料的碎片,阐明几种趋势和可能性。

二、公元前第二千纪:历史走向世界化

(一)马政、马商与远地文化交流

巴比伦帝国和亚述帝国,不仅全面传承各种翼狮、翼牛的形象,还包括大量建筑这类大型石刻,并广泛影响其他国家都城、宫殿的建筑风格。循着中亚述、新亚述帝国的势力扩展,至公元前第二千纪晚期,除了两河流域外,翼狮、翼牛的形象另多见于埃兰及后来波斯的造型中。同时,通过亚述马匹和铁料贸易的路线又传至高加索山脉和里海地带。

郭沫若先生在商代青铜器上发现一些与巴比伦艺术类似的构图[2]。笔者观察认为:这种“类似”其实既像又不像。并不是各文化之间相互熟谙或互相模仿的结果,更像是互相“听说”,道听途说式地传播。这是斯基泰时代“丝绸之路”上的交往尚未形成之前,东、西方已有着共同的中介和跨文化的背景,并经过非直接地交流,用本身文化的素材来创作似乎带有异域风味的奇特造型。

时期跨文化共同背景的关键指标,乃是驾马技术。1957年在高加索亚美尼亚塞凡(Sevan)湖边的鲁查申(Lchashen)村发现公元前16—15世纪随葬马车的陵墓遗址[3],因为双轮马车结构与殷商马车相同,从而形成学界对早期东、西交流的认识。[4]东方殷周和西方高加索及两河流域的马车有同源关系,都源自中亚草原,向东和西两边扩散。

因此,年代颇为接近的鲁查申遗址马车和殷墟马车才会如此相似,两者都代表当时亚洲马车的基本形态,反映了东方和西方马车起源的共同背景和传入状况。这一背景即从公元前第二千纪起,得益于马匹驯化和马政的兴起,“游战族群”(nomads)开始登上“从里海到日本海”的广大亚洲草原的历史舞台,在各东、西文明之间扮演着极关键的联络者作用。

从人类掌握驾马技术起,原本各地相对独立的历史才逐渐转变为互相沟通的世界史。因这种历史世界化的背景,西亚、中亚、东亚艺术造型也开始出现共同之处,代表其时各地文化有一些共同的主题[5];同时,少量可见远地器物的流动,以及制造文化因素混杂的形象。

据亚述文献记载,公元前13世纪以来,从凡(Van)湖、尔米亚(Urmiya)湖到高加索亚美尼亚山脉(亚拉拉特Ararat两座主峰),以及往里海的方向有Nairi(那夷立)族群军事联盟,专门从事练马及马政,并卖马给亚述和其他国家。公元前9世纪,那夷立联盟发展到Biaina(乌拉尔图Urartu)王国,其主要经济依然是马匹和铁料的贸易。当时乌拉尔图的马质量优良,所以亚述、米底、波斯历来都努力合并乌拉尔图王国,以亲自掌握西亚地区的马政及马商。[6]

高加索高原的练马技术显然与其靠近里海草原有关。他们与草原地带有频繁的人群流动和技术交流。因此,从马商贸易的角度思考,那夷立族群有足够条件成为亚述与中亚草原地带之间认识的桥梁。同时,笔者赞成学界假设,在两河流域翼兽母题传到黑海、里海及亚洲草原的过程中,高加索地带及那夷立族群具关键作用[7]。鲁金科(S.J.Rudenko)等学者运用年代学和图像学的方法证明,亚洲草原及阿尔泰山区的狮鹫造型,很多是经过高加索的乌拉尔图传入,并源自亚述文化。[8]

鲁查申遗址所在之地正好是那夷立族群活动范围,鲁查申遗址的年代比亚述文献有关于那夷立族群的记载早200─300年而已。因此不能排除鲁查申遗址的人群与后来建立乌拉尔图王国的那夷立族群有祖宗关系,至少二者的区域范围相同。因此,从马政的角度出发,还可以获得更多考古证据来支持前文所提鲁金科等学者的假设,即那夷立等高加索族群,确实在西亚和亚洲草原地区之间,曾经扮演桥梁角色。

中国对于西亚文化的认识应该也是通过里海地带传达中亚、东亚草原,最后一路传到中国地区。比如说,公元前16世纪占领巴比伦的加喜特人(Kassite)是练马族群,学界讨论他们的发祥地可能是里海以东的草原地带,南下到两河流域时带来了马车技术,犹如殷商王族把马车技术带到中国;加喜特人因为统治巴比伦而全面接受当地语言和文化,但同时为了输入马匹而仍然同自己的发祥地保持密切关系,由此巴比伦文化自然影响了中亚草原地带。[9]

同时从东亚的角度来看,殷商王族是另一种练马族群,亚洲草原也是其族团成员的发祥地之一。对于安阳殷墟的统治者而言,他们也离不开马匹自然生活的区域--草原。所以殷商时期,通过甲骨文所提到的“马羌”等人群从草原地带输入马匹。经由这种生意网络,草原上的讯息也传入殷商腹地[10]。

(二)殷周之际世界史转折的时代大背景

就公元前二、一千纪之交的时代背景来说,当时西亚地区进入所谓“青铜时代陷落阶段”(Late Bronze Age collapse),中巴比仑帝国加喜特王朝没落,中亚述、埃兰短暂兴衰,同时有很多游战族群活动于两河流域之北,其中大部分后来被同化,没有建立国家,只有少数建立了国家(包括那夷立族群在内)。

在族群流动背景下,两河流域的文化形象可在较广泛的区域内零星见到,包括向东远传到伊朗山脉及里海以东的大区域。比如说,乌拉尔图艺术中留下有加喜特巴比伦文化的形象[11],同时前文提及的的那夷立族群文化对阿尔泰地区斯基泰人的文化可能有影响,当时亚洲南草原从黑海到日本海,都可以看到相近的兵器和装饰造型,包括相当于殷周时期的中国东北出现一些造型,其构图也与高加索那夷立族群的艺术类似[12]。

这种“类似”也是既像又不像,皆为在共同大背景下形成的造型。

公元前13-11世纪,在西亚青铜时代陷落的同时,东亚地区也经历了区域势力的变化兴衰,以及政权重建之事。

首先殷王武丁军队引起大中原地区的震荡以及诸国历史地图的重建,接着历史进入殷商王国的兴衰过程。在康丁时期(约公元前12世纪上半叶)短暂中兴之后,殷商进入势力衰落、国家崩溃时期。与此同时,其西部边缘黄河中游地区的经济却愈来愈坚强。

传世文献保留有相关记载,描述“西伯”(文王)时期周经济兴盛、百姓生活富有。在殷商末期,周国因掌握通商要道而富强,并由此逐步扩展己方政权的势力。在这种商业要道中,掌握马匹贸易是周人致富的关键。(周之后,秦人也因此地理位置而获得优势)[13]。

夏含夷先生发现,周人的马车不是继承殷墟的马车,而属于另一种技术传统。[14]这是因为,殷商王族入侵中原之后,自己没有进一步发展驾马技术,反而慢慢改成由甘肃陕西方向引入马匹。

居于陕西的周人有更优越的地理位置,便于从“西戎”、“马羌”等族群的手里交换马匹,便从他们学会与殷商不同更加进步的技术,以建设战车部队、训练兵员,最后领军反抗殷商。西北的马商路线遂成为主流,并影响到后来的历史发展。

就在西亚“青铜时代陷落”和东亚西北马政势力走强的大历史背景下,中国境内第一次看到四肢哺乳动物有翅膀的造型。

三、中国最早的翼兽形象及其年代考

目前中国境内所见最早疑似加翼的动物造型,见于殷商晚期、周初青铜礼器上。其中一件出自三星堆二号祭祀坑中;三件出自关中地区殷末周初的墓葬里。

(一)三星堆第二庙像设的独角翼尾马铜坛座

三星堆遗址从1980年起至今数次发掘,都发现过大型建筑,其中也有结构上类似大型庙者,可是庙里并没有发现神像和其它陈设[15]。曾摆在庙里的像设,在某种情况下可能全部被仪式性地埋葬,三星堆两个祭祀坑应该就是在这种背景下产生,两个祭祀坑内的器物原是国家神庙的“成套像设”、礼仪用器和祭礼用品[16]。

这意味着祭祀坑里所出器物,都不是专门为埋葬而制造,其在被埋之前已经过一段较长时期的陈列和使用。所以,器物制作的年代早于祭祀坑的年代,而且依礼器的形貌来判断,制造时间有早有晚。

发掘报告将三星堆文化分四期。就埋葬年代而言,将一号祭祀坑视为三星堆文化三期晚段,相当于殷墟一、二期;而将二号祭祀坑视为三星堆文化四期,相对不早于殷墟三期或晚到殷墟四期。

至于两个坑中被埋葬礼器的制造年代来说,一号坑里有很多早到三星堆一、二期甚至更早的器物,即制造年代在公元前第二千纪早中期;而二号坑里大部分器物制造年代不早于三星堆三期,即限于公元前第14-12世纪内。[17]

换言之,大部分二号祭祀坑埋葬的礼器,在一号坑埋葬时才制造。这种情况使我们思考,一号祭祀坑埋葬神庙礼器之事,代表三星堆神权的大变革,两个坑代表早晚不同的神权国家,故属于不同主庙神像及礼器。所以,换句话说,我们也许可以将一号祭祀坑的礼器称为“第一庙像设”;而二号祭祀坑的礼器称为“第二庙像设”。

关于三星堆文化绝对年代问题,学界有很多辩论,原因是虽然发掘中测了几样碳十四,其表现的年代都偏老,不能让人信任,同时也没有其他确凿无疑的标准。碳十四数据偏老的原因在于其地下水环境中富含碳酸钙等古老碳[18]。三星堆遗址所在地的“水质类型为重碳酸钙镁型水,总硬度(以CaCO3计)为377~477mg/L,属极硬水。”[19]

老炭和无反射性的死炭的污染包含两种因素:第一是植物和动物在生活期间吸收或饮用富含老死炭的水,在机体中累积老死炭;第二是炭样标本经过离子交换吸收环境里的老死炭,保存得越久吸收老死炭的成分越高。笔者研究经验阐明,在老死炭相对稳定的污染环境中,若用碳化植物标本来测年,虽然会表现出很多无规律的误差,但确可以抽出核心数据,在排除过度离散异常的数据后,大体可知,保存时间与吸收死、老碳的比例,有时候会呈现出相对有规律的误差系数。因此,如果在年代较清楚的遗址中,多采碳化物标本做测年,经过测年结果与遗址的实际年代比较,可以大概知道该区域碳酸钙污染的系数。

可惜的是,在有年代纪录的遗址中,考古学家很少测碳十四,因此可比对的数据太少,本身年代也不甚明确,所以目前只能考虑一种非常宽的校正系数。通过参照川西地区战国西汉墓葬的情况[20],只能评估该地区碳化植物标本老化系数约10-16%。三星堆碳十四测年有一批1986年测的三星堆三期数据,通过中位数字以10-16%校正,可以参照大致的年代范围[21]:

在这些数据中,可见很多异常的情况,如BK86045标本测年结果明显异常,IIIT1415探方的第11、第9、第8B层测年数据颠倒,这都是木炭在死、老炭环境中的反映,基本上只能评估很广的年代范围。

总体来说,这些数据的中位值在公元前15世纪中期到13世纪初期,所反映的年代范围与大部分器物的制造年代吻合,且年代下限与发掘者判断三星堆三期时代也基本吻合,可用来补证。

第一庙像设应该在公元前13世纪初被埋葬,这大致符合盘龙城六、七期和殷墟一、二期之际,在历史上或相当于殷王武丁大规模战事所造成大区域诸国震动的时代。[22]

第二庙像设制造年代的上限应与第一庙像设埋葬的年代大致相同,其下限则可能与制造成都金沙礼器的年代大体相同。[23]至于三星堆文化最晚阶段和第二号坑埋葬的时间,则或许可以参照东城发掘区的数据。

虽然这些数据一样不能提供精确年代,但从范围来看,可以旁证发掘者的看法,第二庙像设所代表的年代大致相当殷墟于二期后段到殷墟三、四期,大体有200年左右的时间范围陈列和使用在神庙里。大部分礼器的制造时间应在公元前第13-12世纪,而埋葬时期应不早于12世纪晚段,或晚至11-10世纪黄河地带周代殷政的时期。

在先蜀文明遗存中,三星堆第二庙器物的风格最独特和多样,既有巨大的礼器,亦有非常小的礼器,形状自由而复杂,即包括独有的巨大人像、神树(扶桑)、神殿、神坛等最特殊的青铜器,其面相造型也颇为多样,数量及种类远比第一庙更丰富;礼器的造型和纹饰自由发展及搭配三星堆文明和商文明的宗教艺术母题,并且同时包涵一些首见的创作。

可见,第二庙所处时代正是三星堆文化巨大创新及最后高潮的发展阶段。

仔细观察,在第二庙像设的礼器中,亦有些似乎源自远地的主题。比如说,扶桑神树造型,一方面,其造型与扶桑神话颇为吻合:神树枝上有九只小鸟休息,好像九日的形像,象征第十只飞走了正翱翔而使天空明亮,剩下的九只将轮流代替它;另一方面,商文明本身没有塑造扶桑形的礼器,而且三星堆一号大型扶桑造型(K22:94)蕴含着东亚传统未见过的含意:神树下有一条龙开口,似乎备于吞日,即第十只鸟晚上回来时,先进入龙口,黑夜在龙的身体里死亡,只到了丹霞另一只起飞时,神龙吐它再生而坐在扶桑树枝上[25]。

虽然这种形象与商文明将神龙的身体视为死生信道的功能并不相抵触,但在东亚造型和神话中,却未见龙在地下吞日的形象。龙在夜间吞日的信仰反而见于距离很远的古埃及和古印度文化中。我们很难考虑古埃及对三星堆有什么直接的影响,但不能排除古印度文化的影响。

在印度文明信仰中,在水与天之交界处有龙吞日以不让它发光的形象,并且这意味着龙有凶恶力量可以不吐出日,以造成天地灾祸,因此在后期吠陀文化中因陀罗神王骑白马而杀龙。这种形象迄今仍留传在中亚和北亚族群一些神话中;而在亚太地区的神话里,这类形象还包含长在海边的大树,西边落日入海后,经过龙或大鱼而上升到日树。[26]

三星堆第二庙像设曾有几套扶桑神树铜礼器,但其中只有一号大型扶桑才在根部有龙,这或许说明,夕阳进入龙口并非固定的典范形象;而且,当然在非中国的神话和造型中只能见到一个太阳,而三星堆的神树造型,确实是符合扶桑十日的信仰,只有根部的神龙,或许蕴含着西来的影响。

从印度河流域哈拉帕文化晚段的(所谓Cemetery H Culture)发展脉络来看:公元前第二千纪,年代与长江中游盘龙城文化同时,印度河流域聚落越来越集中且向东边扩展,而农业也转变成以水稻为主要农作物[27]。从此而应该可以看出,此时印度河流域与长江流域的文明之间的关系,呈现增加的趋势。

三星堆文化所在的成都平原,通过山间东西向及南北向的通道(包括后来所谓“蜀身毒道”等古道),跨越横断山脉[28],与雅鲁藏布江、布拉马普特拉河、恒河及印度河流域均有可以来往的交通线。因距离远、路线复杂,早晚来往一直不甚多,属于经过漫长中转的传播关系。不过,自公元前13世纪以来,在整个亚洲族群迁移大事件背景下,确实有些印度文明的形象开始传入长江流域。

除了扶桑神树之外,三星堆第二庙的铜神坛造型似乎也表现出本土文化、商文化和远地西来文化素材的混合形象。神坛上有很多变形的龙纹、夔纹是商文明的主要母题;坛上的老鹰是长江中上游都遵守的崇拜对象;人形的神像虽然包含长江中下游的信仰元素,但最后是在三星堆文化成型的形象。

上述造型母题及特证,在第一庙像设中已存在,但是原来未曾见过的、最独特的部分是双神兽的坛座。坛座上的两个神兽造型蕴含几种动物的特征:头部下颏下勾形的纹饰或许像公山羊胡,但其它部位都不像羊;蹄、尾反而非常像马蹄和马尾;整个身体也近似马属动物(马或驴)的形状;可是头顶上却有独角;而在臀部上有一个翅翼向上扬起,神坛在两边置于独角和独翅之上(图1)[29]。这种神兽或可以称为“独角独翼马”。

在晚期的记载和造型中,独角兽似乎是一种神马,如古希腊克特西亚斯(Ctesias,公元前第5-4世纪)《印度史纪》(Indica)中纪录了印度独角驴的存在[30];但在较早的造型中,哈拉帕文化晚期的印章上只见独角牛的形象(三)。从这些印章图案来看,有可能只是因为侧面造型,而导致只有一角的映像,但是后来在波斯、亚述等造型中这种形象已明显固定为独角牛(图四;五:1),但是三星堆独角兽不像牛反而像马属动物。

虽然中国陇北、陕北、蒙北草原边缘地带,从公元前第二千纪初的遗址中偶尔开始出现马骨,长江流域包括成都平原的人们在殷王武丁之前很难看到马,更不可能做似马的造型。这一点也能够旁证,三星堆第二庙礼器的制造年代,应不会早于公元前第13世纪,其中部分可能晚到公元前第12世纪初才制造。

三星堆第二庙神坛形状,除了先蜀文明和商文明的形像之外,还蕴含着可能源自印度的独角兽以及源自亚洲草原马的形象;至于神坛座之怪马被发掘报告称为“翅翼”的部位,或许可以考虑通过草原源自西亚翼兽形象等非常多元的素材。

不过,仔细观察怪马似翅翼的部位,首先其有符合商文明的夔形,其次只有单独一个而不成对,且从臀部扬起,故或像扬起的第二个尾巴。三星堆第二庙礼器中有几件马蹄怪兽(图二),其中一件保存相对完整,头部像鹿并保有残断的鹿角,四足有马蹄,臀部有两个尾巴,一个尾巴像马尾,一个向上卷起,这种动作均代表猫科或犬科动物(图二:1)。

双尾怪兽与神坛座的怪兽比较,有一定相似之处。或许翼兽形象传播到成都平原后,在三星堆人的造型中,改变成为带夔形尾翼的独角怪马,是属于三星堆独特风格的造型。

这种形象并没有留传下来,只有一千多年以后,东汉艺术中再出现类似结构的造型(图一一),但从三星堆到东汉几乎是一片空白,很难看出传衍关系,所以只能视为一件独特宝物。

(二)关中贵族墓里三件翼羚铜尊

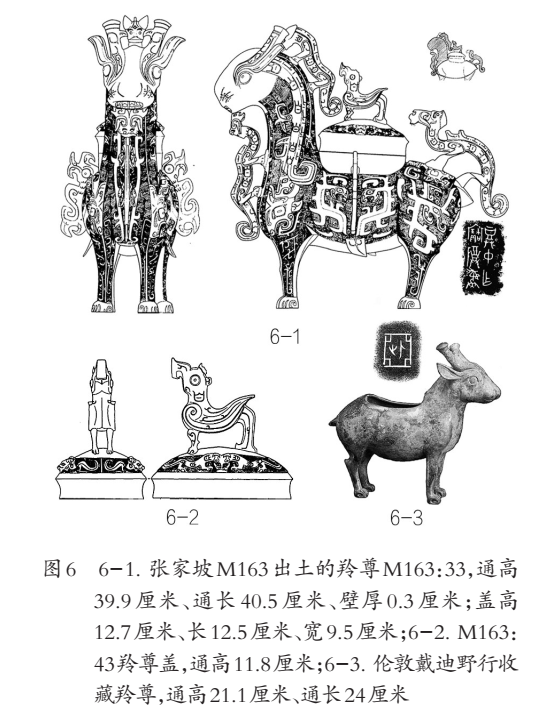

关中地区的三件翼兽铜尊,也算是在特殊时空背景下产生的独特宝物,蕴含着异于商周礼器发展大脉络的特点。两件翼兽铜尊出自石鼓山M4墓(M4:212;M4:214,图六),一件出自张家坡M163墓(M163:33,图6),后者还刻有短铭文,据此称为邓仲尊。李零先生最早发现,邓仲尊有小翅膀[31],石鼓山墓另发现形状接近的两件器物,值得展开讨论。

三件铜尊的造型都貌似羚羊,尤其是头上两对形状不同的角使我们考虑印度四角羚为原型(故笔者称为“羚尊”)[32],不过一对大型角的形状与商时期常见龙的角相似,一对小角从大角勾起来;器物的全身有刻夔龙饕餮纹,而四脚都有像猫科动物的爪。

张家坡的羚尊身上还有三条龙,两边有龙形扉棱,器盖上有鸟形耳。石鼓山两件器物的后部双侧都有凤纹,M4:212的后腿才有羚羊腿的特征。我们很难确定古人是否将这些器物视为羚羊的造型,这实际上是一种龙、凤、虎、羚羊造型混合的神兽,而且这三件神兽在两侧都有很小的翅膀。

关于这三件翼羚的年代和文化属性,一方面可以参考碳十四数据,另一方面可以对照其他青铜器风格。

石鼓山M4的碳十四测年结果为1133±56BC[33];张家坡M163号墓,碳十四测年结果与前者完全一致,为1124±112BC[34],都相当于殷商晚期。但从出土器物的风格来看,张家坡M163明显晚于石鼓山M4。

石鼓山M4所出土的随葬器大都符合殷末风格,但张家坡M163只有部分随葬器风格符合殷末时期;其余随葬品年代应该落于殷商末期(如掔父辛卣盖等)至西周早、中期交界年代,即约公元前第10世纪。

不过,张家坡测年结果偏老的原因很容易理解:石鼓山测年标本是鼎里的炭灰,测年的准确性高;而张家坡测年标本是用大树作的椁板,制造椁版的树木年龄影响碳十四测年偏老,墓葬实际年代应晚百余年。

但是张家坡M163随葬的部分青铜器年代较早,我们认为,邓仲尊也是其中之一。所以,三件羚尊的创作年代应该相差不远,甚至三者之间可能有密切关系。换言之,石鼓山的两件羚尊年代应该与该墓测年的年代基本一致,而邓仲羚尊制造年代应也差不多,即公元前12世纪末或11世纪初。

就邓仲羚尊的风格来看,其也符合殷末周初时期,经过铭文的对照也可知,其内容和字型都相当于殷商或周初时期的青铜器铭文。所以邓仲羚尊的年代早于墓葬年代,而接近石鼓山M4羚尊。张家坡M163除了这一件羚尊之外,另还出土了一件羚尊盖M163:43,尺寸比M163:33略小一点,尊器已遗失。这说明,张家坡的羚尊原本与石鼓山一样,也是成对制造的两件。

观察三件器物的造型技术及风格可见:

一方面,它们都体现了殷商时期长江地区所谓南方青铜礼器的风格和技术,可能是由掌握这种技术的工匠制作的。全身有商时代传统的夔纹和凤纹,整个器物形状类似于江西、湖南(当时可能是虎国文化)[35]流行的兽形铜尊,而且湖南地区恰好流行制造两两成对的神兽铜尊,如成对羊尊、水牛尊、虎食人卣等。此外,张家坡羚尊盖耳上有小鸟,这也与湘赣出土的豕尊、虎尊的做法一致(图7:1、2)。

这种风格的礼器循着汉江和秦岭古道传到关中地区,影响了先周及周初宝鸡、周原地区的多元青铜器风格;类似风格又见于晋侯墓出土的西周早期的孔雀尊(孔雀尊在较短的孔雀翎之下,鸟臎变形为大象头,而象鼻另似鸟尾下垂,均是南方动物形象,图7:3)。[36]

不过,羚尊在江南青铜艺术脉络中也表现出独特形貌。首先,这种似羚羊的造型颇为罕见。一般的羚羊是山岭或疏林地带的动物,秦岭、巴山、西藏高原、喜马拉雅山脉古代为多种羚羊的自然分布区;不过四角羚生活在湿润亚热带丛林中,中南半岛、印度、中国西南部,中国早期考古遗址有发现过羚羊骨头,较多分布于华西地区,所以这种形象的区域来源应在秦岭的南侧。另一方面,这三件神奇的羚羊都有翅膀,这在商周艺术中见不到,后来也并不流行。

四、独角翼马和三件翼羚的翅膀形状暨时空背景

就中国所出最早翼兽的时代背景而言,三星堆一件独角尾翼马和关中三件翼羚的塑造时代,大致相当于西亚所谓“青铜时代陷落”时期,也相当于殷商在东亚的势力从迅速引起很多古国的震荡,到走向没落的转变,而且由于依靠马政等远程贸易的缘故,使得华西地区的势力走强。

这时候,一方面西亚巴比伦、亚述文化形象,经过北方流动族群扩散到较广的区域,包括中亚草原;另一方面,东亚之西域发展马商,以增加与草原地带交流。虽然考古资料很零碎,使我们无从精确了解两河流域造型题材的影响范围,但我们还是可以从翼兽的出现,视其为可溯源于西亚的间接的远程传播的见证物。

从翼兽出土空间关系来看,成都平原向西南有进入印度河流域的通道之外,向西北经过甘肃或青海,亦可通到中亚及草原地带。

秦岭间“古蜀道”,是经陇上江南、白龙江(长江上游二级支流)自甘肃进入成都平原西北角的阴平道。通过蜀道,向北可以经渭河上游到兰州盆地及河西走廊,或向西北经黄河上游、青海、新疆,一路到中亚。

这都是青铜时代练马族群频繁活动的大地。中亚文化因素,通过这些路线,在漫长的岁月里,陆陆续续传入蜀地,三星堆第二庙似翼马的神兽,可以视为在此路途上所见到早期的草原文化因素。后来,大约与西周同时及以降的巴与蜀文化的形成,也离不开这些道路;考古资料表明,这些交通线在新石器中晚期已可看到初步的迹象。[37]

到了殷周时期,秦岭间的“古蜀道”把蜀地连接到马商的交通网络,由此远地之间的关系也产生经济上的重要需求。而关中地区,自然是秦岭与草原之间的核心区,从殷商以来,关中地区经济与政治文化发展,根本离不开马商的交通网。

就陕西所出土先周文化遗址来看,此地贵族有浓厚南与北、东与西混合的因素。那些在靠近秦岭北麓、宝鸡地区定居的族团,逐步发展出一种混合经济形态。

一方面,由于宝鸡等地紧邻南下路线,经褒斜道、子午道、故道、傥骆道等,他们与汉中及南方汉江流域发生交流,从南方农人那里吸收到许多先进的农耕技术,奠定稳定的定居农业社会生活基础;同时又作为周边山地族群以及草原族群之间的联络者,利用其地理位置发展商业。

也就是说,周室依靠其在远程贸易网络中的核心位置,获得势力,又经过两百余年与殷商王族的通婚,最终形成大的势力,得以克服殷室。周文化形成的区域恰位于很多文化来往及商业要道的交接之处,其包括通过渭河上游、河西走廊以及黄河中上游通到亚洲草原地带,又包括通过秦岭褒斜道、陈仓、金牛道、米仓等古道通到成都平原先蜀文明之地,还包括通过汉江路线通到楚地,以及包括通过渭河到三门峡而进入东部宽阔平中之地。[38]

在这些众多来往的网络上,黄河水系为马商通道,靠近黄河南下或在其有水路连接的地方,殷商、先周时期增加了人群定居和活动据点。迄今在秦晋地区已发现很多殷商时期遗址,如陕西的李家崖、碾子坡、朱马嘴、辛庄、王家嘴、贺家、高家村、纸坊头、郑家坡、沣西;山西的下辛角、城关、庞村、高红、八亩垣、曹家垣、后兰家沟、二郎坡、贺家坪、义牒镇、褚家峪、圪堵坪、桃花者等等[39]。

虽然这些遗址发掘不足,但在少量经过发掘的遗址中,兽骨中普遍发现有马骨。笔者认为,这其中有不少是因马商经济而起来的聚落,从殷商晚期以来,黄河中游的河道网络发展成马商贸易路线的核心区域。

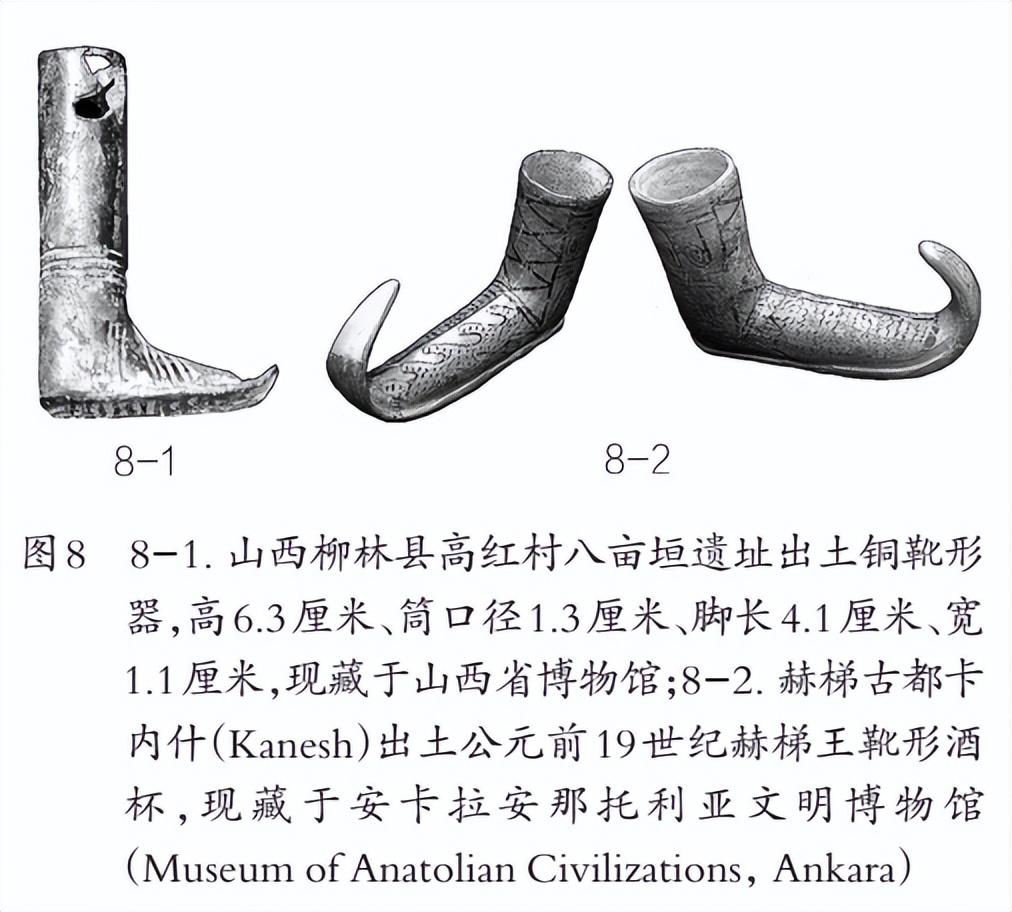

在与关中地区交错的马商路线上,可以看到先周时期黄河流域与草原地区的文化来往,并且通过草原的传播作用,远地西亚文化的器物和素材也偶尔出现在黄河流域的遗址里。如靠近黄河东岸山西柳林县高红村八亩垣遗址出土所谓“靴型器”(8:1)。这种器型在商周等东亚文化中都未曾见到,但这是典型的赫梯人的“神靴”造型。

在赫梯文明里,这种靴型并非普通人所穿,而是崇拜神或帝王的神靴,如赫梯首都哈图沙(Hattusa)城墙上雕刻的12位保护神的脚上就穿着这种靴(九:5)。在赫梯文化中,也用这种靴型制造奉献的酒杯或其它礼器(九:2)。

公元前第二千纪初建立的赫梯王国,在公元前15-12世纪成为西亚地区军权势力特别强的上古帝国(九:4),对周围地区,包括中亚及草原地带都有影响。

到了公元前12世纪,赫梯帝国的崩溃是“青铜时代陷落”的主要迹象,其时帝国势力分裂及扩散,但仍有很多小国家在继续传承赫梯文化和神像造型(九:3;一〇)。

黄河流域出土奉献性的赫梯铜靴的年代,相当于赫梯帝国进入分裂的历史阶段。在现有的资料中,这是最东边发现的赫梯文化的器型,代表当时已有人群能把西亚文化的礼器远程带到东亚黄河中游。

在与关中地区交错的路线上,我们另可以发现东亚文明的形像向草原及中亚传播的迹象。如在秦岭古道上,迄今出土的年代最早的猛兽咬食草动物的造型,即伯一号墓西周早期铜簋上有老虎咬牛的造型(图五:2)。

这种造型母题一般被视为“斯基泰野兽风格”,但是伯墓的青铜器年代明显早于斯基泰人的类似造型。当时南草原地带与黄河来往较密切的斯基泰文化之前的卡拉苏克文化(Karasuk culture,约公元前1400-800年间)还没有这种母题造型;同时,卡拉苏克文化也发现不少殷周文化铜器和玉器[40]。

这说明,在殷周马商交易的网络上,不仅有西来的影响,也有中国青铜文明影响到草原文化的形成,并经过草原传播到西亚的例子。

依上所述,中国最早出现翼兽造型的时代背景,一方面正好是西亚巴比伦、赫梯等文化向草原扩散之际,其时草原上的流动族群愈来愈多借用其艺术素材;另一方面也是中国西北从陇东至关中一带依靠马匹贸易得到迅速发展的时代。

在此基础上,陆陆续续出现远域文明互相影响的星星点点。三件翼羚的出土地点恰好是当时马商经济之核心区;而三星堆几件马蹄怪兽,包括似独角翼马神坛座的出土地点,也是华西地区,在空间上与陇东有交通来往。

五、形象之源头及未来

依照时空背景可知,中国最早出现似翼兽造型的年代约为公元前第13-11世纪,而且都出现在华西地区,因为翼兽这一题材不是中国文化内在发展的结果,故不可否定其受到了远方来的影响。不过,这些“翼兽”与同时期西亚翼兽的相似程度,大致相当于郭沫若所论述的殷商器物与巴比伦造型的相似之处,既稍微像,又不像,风格都是本土的。

三件羚尊的风格均符合殷末的南方技术与风格,但其所选择的兽类和一些造型细节却很独特。这与三星堆神坛的独角怪马座一样,虽然符合三星堆文化技术与风格,但所选择的神兽种类和造型细节却很独特。成都平原和关中两个地区出土似有翼的异兽造型,并无互相影响或传承关系,是由不同文化和工匠技术所塑造的,但在共同的时空背景下,他们都互不相干,不约而同地造型了翼兽。

对照西亚翼兽造型,上述四件应都源自西亚翼牛,尤其是独角形象,在中亚、西亚中均是牛(图四),这符合三星堆独角怪马的造型特点;另外,考虑到当时西亚翼牛造型也开始常见足上有猫科动物的爪,这符合关中三件羚尊的造型特点。

虽然三星堆怪马与关中羚尊的风格非常不同,但主题却有关联性,都造型有角、似有翼且能快速跑的食草有蹄类动物。并且,无论是从三星堆或关中出土“翼兽”造型的形状来看,其塑造者应该都从来没有亲眼见过亚述的翼兽,只是经过二手、三手的道听途说而已。

经过这种关于异域奇迹的口传,东方艺术家们在中国青铜文化的形貌之上添加些许异域元素,但这些元素如此轻微,以致容易使人忽略。羚尊两侧造型的翅膀很小,就好像器主订做并口头描述他想要的器物,但艺术家没有见过这种翼兽,实在想象不出原型样貌,所以很勉强地加上了两个小小的翅膀。

三星堆怪马之尾翼,虽然大型,但艺术家通过自己熟悉的夔神的形象来理解、消化这种外来的形象,夔纹本身有通天、升天的涵意,所以在神坛上自然出现夔翼之形。

从殷周时期艺术发展的脉络来看,上述造型虽属独特,却并没有影响而肇始出新的艺术形象。这说明当时虽然已然知道远方异域有翼兽形象,却并没有因此而对远方异域奇迹的口头传说产生很大兴趣。

之后仍有近一千年的时间,翼兽形像一直不进入中国文化,两周时期依然只有极少数的例子,偶尔借用小翅膀做稀罕的纹饰小细节而已。这说明其时社会自身内在意义足够强,不需要传入外地的神像,人们极少会要求造型它。

尽管如此,在战国、汉代文献以及东汉造型艺术中,却能看到这种神兽,它们被命名为“麒麟”。在中国文献中,关于麒麟的纪载蕴含鹿、牛和马的特征。《说苑‧辨物》“麒麟麇身、牛尾,圆顶一角。”《说文》:“麒,仁兽也。麕身牛尾,一角。”“麟,大牝鹿也。”[41]文献中特别强调麒麟能奔驰急速跑,如《商君书‧画策》:“麒麟騄駬,日行千里。”《论衡‧说日》:“麒麟昼日亦行千里。”《楚辞‧九叹‧愍命》:“麒麟奔于九皋兮,熊罴群而逸囿。”《淮南子‧墬形》:“建马生麒鹿麟”等。司马相如把麒麟与神奇良马一起并列。[42]希腊等西方文化关于独角兽记录也描述它捷足飞奔。

虽然麒麟二字写从鹿,但是鹿的主要特征是多叉的角,无论是楚国镇墓兽还是草原鹿石,造型鹿时,都强调双鹿角,而麒麟是小角的独角兽,缺乏鹿兽最关键的特征。因此麒麟这一独角神兽的崇拜来源,恐不宜视为单纯源自鹿的形象。上述四件有角、似有翼且能快速跑的蹄类动物造型,其实都符合视为最早“麒麟”形象的萌芽,尤其是三星堆独角翼马更加如此。

三星堆之后,形似麒麟的造型只有在战国时期偶尔见于青铜器羽猎图上。如成都百花潭中学十号蜀墓出土铜壶,根据金属的特点被视为本地制造的器物,这是壶上有羽猎、渔业、耕作、采桑、乐舞等图,而壶盖上有几个神兽,其中有无翼的独角马、双尾马和种类不明的有翼兽[43];上海博物馆收藏非常相似的铜壶,其盖上的神兽中亦有似双尾独角的造型[44]。

在战国时期羽猎图铜壶的群兽中,也偶尔可见似独角兽,包括似有翼独角兽,种类不明(图一一:7)。麒麟造型,直至东汉时期才稳定可见,不过总体出现不多。其中,刻在四川画像石棺上,明确有独角翼马的形状(图一一:4、5)。南阳画像石上的独角麒麟的四蹄较细,更象羚羊或鹿,身上也带翼(图一一:1、2)。在山东画像石上既有带翼的麒麟,亦有无翼的麒麟(图一一:2),两者都像独角马。在山东苍山县向城镇前姚村出土东汉画像石犬猎图上,人、犬无翼,而兽猎对象是独角翼马,这是东汉人想象中的麒麟(图一一:6)。

虽然殷末周初时期出现几件外貌似后来麒麟的造型,但从殷末到东汉,有一千多年基本上未见类似的造型。东汉石雕工匠,不可能知道千多年前的四川地区曾已造型过独角翼马,汉代人应该是重新塑造这种可称为麒麟的形象。但其塑造的形像来源如何?

若考虑纯粹外来的因素,则中亚帕提亚安息帝国(公元前247年-公元224年)经常造型翼马,翼马甚至见于当时货币上,安息帝国年代与两汉同时,经济来往包含货币的广泛流通,因此汉帝国知道翼马形象,且在画象石上有造型(图一二)。但是似独角翼马的麒麟形象有所不同,西亚、中亚也未见可模仿的原型。

那为什么画像石上又出现了与三星堆第二庙相似的形象?这问题无法有明确的答案。不过,虽然资料不能阐明,从殷末到东汉之间,是否存在着口耳相传的描述,我们还是不妨考虑,汉人造型麒麟,除了可能来自波斯、希腊独角兽和翼马的素材之外,或许蕴含着本土文化千年的记忆,先秦已写入文献中并可能零星造型在神兽猎图上,而汉代重新被可视化。这犹如宋人曾做《三礼图》,是根据文献纪录,将《三礼》中的礼器重新可视化,其中包括从汉至宋千年内已不制造的礼器绘图。

六、结论

华西地区自殷商以来与草原地带有马匹贸易往来,通过这些路线网络,西亚远域的形象传播到东亚。三星堆二号祭祀坑神坛座,是一对似独角翼马的神兽;三件出土自关中地区的殷末周初的羚羊铜尊也造型小的翅膀。掌握驯马技术和马政的游战族群是联接东、西方文化的纽带。在“青铜时代陷落”、族群流动大背景下,中国地区开始出现西亚带来的器物,并通过道听途说式的传播,中国艺术造型开始少量融合远域的形貌。

翼兽形象是世界古代史的主题,一开始用来形容巴比伦的崇拜对象,并用来形容或表达帝国的保护神,再经过不同文化之手,而数次改变其形象的含意。在此过程中,草原练马族群,由于流动率高,没有形成自身深入的文化体系,因此容易接受别的文化而扮演传播外形的角色,却并不传播形象的内在意义。因马商关系,在看到西亚翼兽并进行模仿后,有关的讯息传入到遥远的东亚。

可是,殷周艺术家,虽然听说有翼兽,但是以当时本地文化之深刻,并不易被外来的形象影响并接受别人的文化形象。因此,中国最早的翼兽造型还没有形成传统,后来战国新兴的翼兽造型与殷末周初的形象并无传承关系,应视为新时代再次发生的外来影响的结果。只不过,战国两汉兴起的麒麟形象,也许最早源自这些独特的翼兽。

编辑手记 | 《呼伦贝尔民族文物考古大系》:讲好民族文物的故事

《呼伦贝尔民族文物考古大系·新巴尔虎右旗卷》主编:中国社会科学院考古研究所中国社会科学院蒙古族源研究中心内蒙古自治区文物局内蒙古蒙古族源博物馆北京大学考古文博学院呼伦贝尔民族博物院出版社:文物出版社出版时间:2022年12月定价:380元我要新鲜事2023-05-06 10:40:480000科学家挖掘九层妖塔,居然看到了超自然现象(科学考古)

考古学家在九层妖塔中发现了不同寻常的事情。九层妖塔这个东西在很多的小说当中都是拥有的,而且小说里面认为九层妖塔就是灵魂汇聚的地方。不过大多数人都觉得九层妖塔只是存在于小说里面可没有想到,现实当中也发现过类似于九层妖塔的东西。现实版九层妖塔我要新鲜事2023-05-11 04:46:110000罗志田:那些品质较差的论文得以发表,恰是经过“外审”的

原题《专家审稿制下坚持学术刊物的主体性》来源:浙大蒋研中心很高兴专家审稿问题能有一个专门的讨论机会,这个问题的确到必须探讨的时候了。匿名专家审稿是一项外来的规则,我自己从1999年起,曾多次撰文呼吁学术刊物实行这样的审稿制;但在各刊物广泛推行匿名专家审稿制后,又深感我们的学术期刊和学者都还不很适应这一制度。我要新鲜事2023-05-25 10:41:190001十大考古终评项目 | 白鹅引吭 族属浮现——山西垣曲北白鹅墓地

#2021年度全国十大考古新发现#(海报设计:袁子淇)发掘单位山西省考古研究院项目负责人杨及耘垣曲北白鹅墓地墓地位于山西省运城市垣曲县英言镇北白鹅村东,处于太行山南缓坡地带。墓地北依太行牛心山,南临黄河,东南距洛阳70余公里,地理位置险要。我要新鲜事2023-05-07 04:39:2900002015年十大考古新发现海昏侯墓出土珍宝集锦(2)

今天继续海昏侯出土的珍宝,这一部分显然已经进入正题,出土的器物都是主棺内的青铜器、金器和玉器,在当时都是贵族才能拥有的礼器,以彰显身份。琥珀青铜鎏金、错金银盖弓帽青铜错金银轴饰件青铜包金盖弓帽青铜包银轭饰件青铜鎏金车軎青铜错金银衡饰件青铜错金银衡饰件顶部纹饰青铜错金银衡饰件轴面纹饰金箔节约青铜错金银当卢出土铜钱五铢钱编钟编钟编钟纹饰青铜钟虞细部青铜纽钟0000