江章华:成都平原先秦聚落变迁分析

有关成都平原先秦时期聚落考古的资料目前还非常有限,一是区域聚落考古调查尚未完全系统开展,二是对各时期典型聚落结构的揭示非常有限,三是对聚落环境与景观方面的信息所知甚少,因此系统探索成都平原先秦聚落变迁的时机并不成熟。但是近年的一些考古发现,从聚落分布、聚落密度与规模、聚落结构等方面仍然呈现出部分有价值的信息。笔者想从这些方面做一点粗浅的分析,目的是提高学界、尤其是考古工作者们在田野考古工作中对该问题的关注度,更多地关注与获取这方面的信息并促进研究。

一、聚落分布

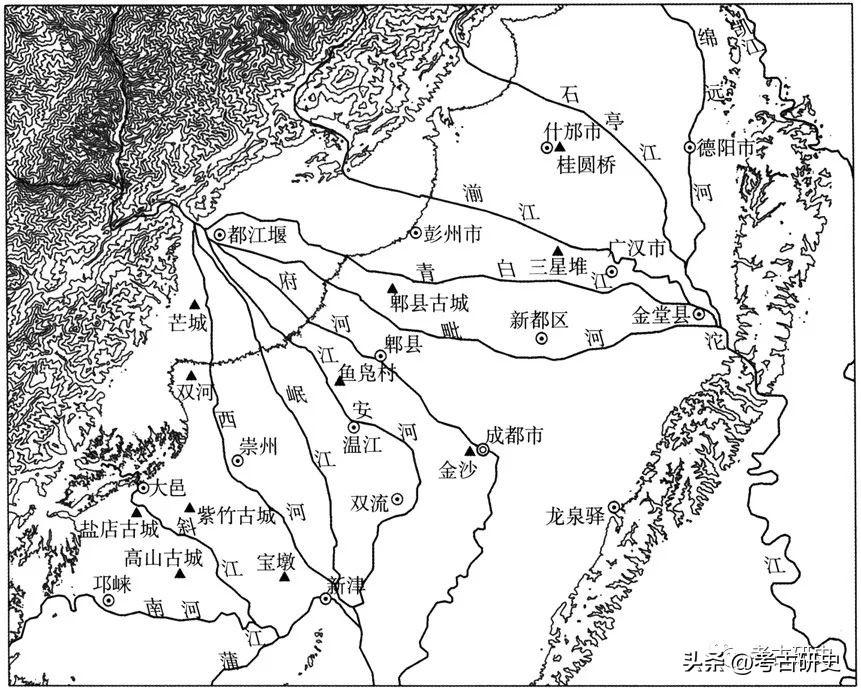

成都平原为西南至东北伸展的倾斜平原,长约140、宽40~50公里。西北高东南低,由许多河流的冲积扇和平原两侧的山前阶地组成,自北而南依次有绵远河、石亭江、湔江(以下简称沱江水系)、岷江、西河、斜江、南河(以下简称岷江水系)冲积扇,共同组成了微倾斜的复合冲积扇平原。复合冲积扇的顶部即扇顶锥,地面坡度较大,下部冲积扇平原地面广阔平坦。由于差异性断块活动的影响,在平原东西两侧的山前地带各生成了五级阶地①。

宝墩文化三期以前的聚落多分布于平原北部、西部至西南靠近平原边缘地势相对稍高的地带。目前成都平原发现最早的史前聚落什邡桂圆桥遗址②,位于成都平原的北部边缘,该遗址第一期遗存年代在茂县营盘山新石器文化与宝墩文化之间。什邡处在龙门山与成都平原的过渡地带,境内分布有山地、丘陵和平原,桂圆桥遗址距离龙门山脉约20公里。大邑盐店古城属宝墩文化一、二期,高山古城下层发现有介于宝墩文化与桂圆桥一期文化之间的遗存,上层文化属宝墩文化一、二期③,两处遗址所在地理位置为成都平原西南边缘地带。大邑县境地貌由西北向东南逐渐降低,依次为高山区、中山区、低山丘陵区和平原区。山地约占全县面积的三分之二,属龙门山系中南段。平原约占全县面积的四分之一,其余为低山丘陵区。盐店古城和高山古城距离丘陵区和龙门山区较近。都江堰芒城遗址地处成都平原西部边缘,西距青城山支脉药王山仅2.4公里④。宝墩古城所在的新津县处于成都平原西南部边缘⑤,地势由北向南倾斜,境内以平原为主,约占全县总面积的76.6%,海拔450~500米,由岷江及其支流冲积而成;丘陵约占总面积的23.4%,县境最高点位于南部与彭山交界处的象鼻山,海拔745米。

成都平原腹心地区的新都、郫县、温江等区域,目前发现的宝墩文化聚落均在宝墩文化三、四期,未发现宝墩文化一、二期的聚落。

三星堆文化时期,目前除三星堆遗址外,能确认为三星堆文化时期的聚落很少。值得注意的是,在岷江水系冲积扇已发现大量商周时期的聚落,但多为十二桥文化时期,目前没有一处能确认为三星堆文化时期的聚落。这种现象显然不是考古工作的问题,大量商周时期的遗址于基本建设中发现,而各类基本建设犹如抽样调查,对各个时期遗址的发现概率是一样的,长时期没有发现,可以推测岷江水系冲积扇很可能原本就没有三星堆文化的聚落。

十二桥文化(商代晚期至西周时期)的聚落在整个成都平原均有分布。近年在平原最南缘的新津、双流,北边沱江支流冲积扇的什邡、广汉均发现有十二桥文化的聚落。四川省文物考古研究所曾在石亭江、绵远河、鸭子河、马牧河流域调查发现10余处商周时期遗址,其中很大部分明显属于十二桥文化时期⑥。三星堆遗址和什邡桂圆桥遗址的上层也有十二桥文化的遗存。在岷江水系冲积扇上发现的十二桥文化聚落数量尤多(图一)。除成都平原以外,十二桥文化的分布范围已远超出四川盆地。

历年发现的春秋战国时期的遗址很少,主要是墓葬,这些墓葬在整个成都平原均有分布。

二、聚落密度与规模

桂圆桥一期遗存的聚落目前只发现桂圆桥遗址一处,该遗址面积虽然近3万平方米,但包含有桂圆桥一期、宝墩、十二桥等时期的文化遗存,而“第一期文化遗存分布范围却十分有限,仅零星分布于遗址南区。由于受到遗址中古河床摆动和晚期人类活动的严重干扰,揭露的第一期文化聚落中的布局也不甚清晰”⑦。由于报告并未说明南区的面积,因此无法准确判定第一期遗存的分布面积,据发掘者见告,第一期遗存的面积大约只有几百平方米。

与桂圆桥一期相比,宝墩文化聚落数量剧增,宝墩文化一、二期的聚落目前发现还比较少,只有主动考古调查发现的新津宝墩、都江堰芒城、大邑盐店和高山古城,加上三星堆遗址共有5处,均是大型聚落,中小型聚落发现极少,只有什邡桂圆桥遗址包含有宝墩文化二期左右的遗存。至宝墩文化三、四期,聚落数量明显激增,除考古调查发现的大型聚落(郫县古城、温江鱼凫城、双河古城等)外,据不完全统计,目前已发表的发现于基本建设中的小型聚落有35处,在笔者统计发现于基本建设项目中的64处先秦时期遗址中,所占比例为54.6%。据2005~2009年中美合作“成都平原聚落考古调查”项目的抽样调查情况看,在郫县、温江等区域,宝墩文化三、四期的聚落分布十分密集。

图一 成都平原地貌环境与重要遗址分布示意图

宝墩文化时期的聚落规模明显扩大,出现了大型聚落,最大的宝墩聚落面积达276万平方米⑧,最小的都江堰芒城也有10万平方米⑨,郫县古城和温江鱼凫城有30多万平方米⑩,这些大型聚落多有夯土围墙。也有不带夯土围墙的大型聚落,如新都陈家碾遗址,面积达60万平方米,目前被小河道分隔成陈家碾、李子林、上陈家碾、赵家河坝等四处(11),这些小河道不排除是后期形成的可能。一般小型聚落多在几千至1万多平方米。由于大多遗址是几个时期的聚落叠压在一起,各时期聚落理论上都应小于遗址的面积。基建项目中的考古受诸多限制,大多未能弄清各时期聚落的规模。宝墩时期聚落的规模只能依据那些单纯含有宝墩文化遗存的遗址来判断,目前发表资料的有成都十街坊(12)、“置信金沙园一期”地点(13)、高新西区“格威药业一期”(14)、新都区忠义(15)、高新西区“顺江小区”(16)、“中海国际社区”1号地点(17)、温江新庄村(18)等遗址(表一),这些遗址的年代跨度多在一期范围内,遗址的规模与聚落的规模相对比较接近。需要说明的是,遗址规模往往是根据钻探了解到的文化层堆积的范围,这不能完全等同于聚落的规模。人类活动倾倒垃圾会超出居住活动的范围,同时没有文化堆积的地方也有可能埋墓或有其他生活设施。不过文化层堆积的范围大小应与聚落的规模有直接的关系,因此该信息具有参考价值。

从以下几处宝墩文化遗址的发掘情况可以略微窥见宝墩文化小型聚落的规模。成都十街坊遗址发掘面积955平方米,揭露出比较完整的一处墓地,共19座墓葬,除1座(M17)为东西向外,其余均为西北—东南向,墓葬成行排列,分北、中、南三排,墓与墓相距较近,无打破关系。从墓葬的分布及数量看,该聚落的人口不多。成都西郊化成村遗址,简报未报道其面积,只介绍该遗址位于一东西向、宽60米的台地上。该遗址发掘面积700平方米,揭露一墓地,共16座墓葬:第4层下有7座,第5层下有9座;房址3座:第4层下有2座,第5层下有1座,其中的F1面积30.68平方米(19)。“置信金沙园一期”地点面积2000平方米,发掘了950平方米,发掘面积约占遗址的一半,揭露出房址3座、灰坑21个、墓葬10座、陶窑1座。其中3座房址在同一区域,有打破关系,因此不是同时并存的3座房址,作为聚落应只有1座。F12面积18.8平方米,F13面积64.8平方米,F14面积85.5平方米。该遗址还有一半的面积未发掘,但考古人员多选择遗址中较好的位置进行发掘,墓地揭露基本完整。综合各方因素以及墓葬数量,该聚落的规模与十街坊、化成村差不多。“格威药业一期”遗址面积1500平方米,发掘面积330平方米,揭露出墓葬3座。该遗址的规模略小于“置信金沙园一期”地点,由于发掘面积小,推测墓葬数量应与“置信金沙园一期”地点差不多。

三星堆文化的聚落目前虽然发现很少,但三星堆遗址规模宏大,其城址范围就达3平方公里左右。据调查,在三星堆附近12平方公里范围内的马牧河、鸭子河两岸的阶地上都发现有遗存分布(20)。三星堆文化统治者能组织大量人力修筑高大城垣、铸造器形硕大而精美的各类青铜器、制作精美的玉器和黄金制品等宗教神器,如果没有一大批中小聚落作支撑,很难想象能达到如此繁荣的程度。推测在石亭江、绵远河等沱江水系冲积扇上应有较多三星堆文化的聚落分布。从三星堆文化东达四川盆地东部、最远可到鄂西地区的分布看,这种可能性很大,也就是说三星堆不可能是一座孤城。目前的主要原因可能还是这个区域考古工作做得太少、注意不够。该区域发现的其他阶段遗址也极少,似乎也能说明问题。三星堆文化的中心聚落比宝墩文化时期明显扩大,其聚落的营建明显更加成熟。

十二桥文化时期的聚落相当密集,在基建项目中发现概率较高,时代主要集中在商代晚期至西周中期。据不完全统计,目前已发表的发现于基本建设项目中的小型聚落有51处,在笔者统计的发现于基本建设项目中的64处先秦遗址中,所占比例为79.6%,明显高于宝墩文化时期。宝墩文化与十二桥文化的年代跨度差不多,均在800年左右,宝墩文化聚落多集中在第三、四期,十二桥文化的聚落多集中在金沙遗址第一、二期,由此可以推测十二桥文化时期的聚落数量和密度明显高于宝墩文化时期。据2005~2009年中美合作“成都平原聚落考古调查”项目的抽样调查情况,郫县、温江等区域十二桥文化的聚落分布十分密集,发现的概率也明显高于宝墩文化。近年在成都市区和郫县之间的高新西区,基本建设中也发现数量较多的十二桥文化遗址,各遗址间的距离以1~2公里居多,近的只有几百米,少数在3公里左右,可见聚落在该区域的密集程度。只含有十二桥文化遗存的遗址有成都新华村遗址(21)、正因村遗址(22)、中海国际社区2号地点(23)、褚家村遗址(24),郫县广福村李家院子遗址(25)、西华大学新校区六号教学楼地点(26),金堂县金海岸二期A区地点(27),都江堰市梳妆台遗址(28),彭州市米筛泉遗址(29)、高新西区“大唐电信二期”地点(30)、高新西区“万安药业包装厂”地点(31)、彭州梅花泉遗址(32)、电子科技大学行政大楼地点(33)、高新西区富通光缆通信有限公司地点(34)、如阳实业发展有限公司地点(35)、高新西区摩甫生物科技地点(36)、高新西区普天电缆地点(37)、高新西区顺江小区二期地点(38)、西华大学“网络技术学院”地点(39)、郫县“蓝光绿色饮品二期”地点(40)、中海国际社区4号地点(41)、西华大学艺术中心地点(42)、高新西区国腾二期地点(43)等,这些遗址的规模和年代见表二。

从表二可以看出,相当于金沙遗址一、二期(44)(约当商代晚期至西周初年)尤其是一期的遗址数量较多,而三期(约当西周早期)以后的遗址大幅度减少。

十二桥文化的一般聚落规模不大,与宝墩文化时期相比,并没有明显的变化。表二中超过10000平方米的遗址只有2处,5000平方米以上(含5000平方米)的遗址也只有3处,5000平方米以下、超过3000平方米的遗址有3处,其余遗址均在2000平方米以下。

十二桥文化的中心聚落规模较大,2001年发现的成都金沙遗址目前确认的遗址面积达5平方公里左右。该遗址年代跨度长,从商代晚期至春秋时期,但其聚落规模没有这么大。据笔者分析,商代晚期时聚落规模较小,春秋时期聚落已衰落,规模也不大。聚落最繁盛的时期在西周时期,这个时期聚落的规模根据目前发表资料分析当在2平方公里左右,具体情况有待发掘报告的出版。

目前发现的春秋、战国时期遗址很少,能确认含有春秋时期遗存的遗址只有成都新一村、金沙、郫县清江村、高新西区万安药业包装厂、电子科技大学新校区行政大楼等几处。战国时期的遗址更少,目前已知的仅有彭州太清乡龙泉村、成都市青羊宫、汪家拐等。其他还有少量遗址发现有零星战国时期文化遗存,如中海国际社区1号地点、新都区忠义遗址等。春秋、战国时期的中心聚落尚未发现。

三、聚落结构

有关聚落结构方面的信息目前还很少,从大型中心聚落来看,宝墩文化、三星堆文化、十二桥文化都有发现。宝墩文化时期表现出多中心并存的局面,目前发现属一、二期有夯筑城墙的大型聚落有新津宝墩、都江堰芒城、大邑盐店和高山,属三、四期的有郫县古城、温江鱼凫城、崇州双河和新都陈家碾等,不排除其他尚未被发现的大型聚落存在。三星堆文化阶段的大型中心聚落目前只发现三星堆古城一处,此时可能已非宝墩那种多中心并存的局面。十二桥文化阶段目前只发现了金沙遗址一处大型聚落,但是金沙遗址不像三星堆那样有城垣环绕。笔者曾分析认为金沙遗址作为中心都邑尚有一些疑问:一是金沙遗址所在地位于十二桥文化聚落密集分布区的东南边缘,而不是中心位置,这似乎不利于政治控制;二是金沙遗址已发现2000余座墓葬,却没有发现一座较大型墓葬,这些墓葬没有明显的地位悬殊,而且多位于居住区附近,甚至与居住区重叠;三是金沙遗址发现的大型建筑群更像是宗庙性质的建筑。种种迹象表明,金沙遗址与其说是政治中心,不如说更像是宗教中心。

宝墩文化时期大型聚落的内部结构目前还不清楚,从近年宝墩遗址的勘探发掘情况看,聚落内似乎分成好几处居住区,而墓葬位于居住区附近。这些居住区的结构似乎与一般小型聚落很相似,推测这种大型聚落有可能是若干小型聚落组成的聚落群。这些大型聚落是否修筑夯土围墙或其他设施,完全取决于聚落所在的环境地貌,从目前情况看,宝墩文化时期的夯土围墙可能是起防洪作用。宝墩人营建聚落完全是因地制宜。三星堆遗址的发掘面积有限,发表资料很少,无法了解其聚落结构。但可以大胆推测,其聚落当有一定的规划,与宝墩文化时期应有明显的区别。十二桥文化时期的金沙遗址,可以看出聚落内有明显的功能分区,比如祭祀区、大型礼仪建筑区、墓葬区、居住区等。

宝墩至十二桥文化的大型聚落内都发现有特殊形式的大型建筑。2010年在宝墩遗址内城的中心发现一组大型建筑基址(F1),其结构以长方形主体房屋为中心,南北两侧为附属建筑,整体布局主次分明,相互对称。F1现保留有柱坑和局部垫土。主体房屋南北长约20、东西宽约10.5米,面积约210平方米,保留有柱坑28个,其中东、西侧各8个,南、北侧各5个,房屋内部2个。北侧附属建筑南北长约10.5、东西宽约7.5米,保留有9个柱坑,呈三纵三横;南侧附属建筑南北长约9、东西宽约8米,保留5个柱坑。2011年又在F1的南侧发现一座大型建筑基址(F3),南北长约24、东西宽约12米,面积约300平方米,保留有28个柱坑,其中东、西侧各8个,南、北侧各5个,房屋内部2个。初步推测这两个大型建筑是不同时期性质相同的建筑,F3早于F1(45)。1997年在郫县古城的中心区揭露出一座大型建筑基址(F5),与城的方向基本一致,长51.5、宽10.7米,面积约551平方米,房址内未发现有隔墙,房内横列5个由卵石垒砌的台子,发现时台基尚存(46)。宝墩文化发现的这些大型建筑基址与一般的小型房址的建筑形式明显不同,一般小型建筑均为竹骨泥墙形式,有墙基槽,而这些大型建筑多有大型柱洞,郫县古城F5还用卵石作墙基。与宝墩文化相比,三星堆文化、十二桥文化的建筑形式并没有大的改变,小型建筑也基本是挖墙基槽、作竹(木)骨泥墙的形式,大型建筑多有大型柱子。2012年四川省文物考古研究院在三星堆古城西北部二级台地的青关山发现一大型建筑基址群,位于三星堆遗址内,北濒鸭子河,南临马牧河,台地顶部高出周围地面3米以上,是三星堆遗址的最高处。根据2012年的勘探结果,建筑基址群均系人工夯筑而成,现存面积约16000平方米。其中的单体建筑基址(F1)是一座大型红烧土建筑基址,平面大致呈长方形,呈西北—东南走向,与三星堆城址方向一致,长逾55、宽近16米,面积近900平方米,东西两侧似乎有门道,由多间正室和相对应的楼梯间组成,分为两排,沿中间廊道对称分布(47)。金沙遗址三合花园地点揭露出一组有5座房址的大型建筑基址,总面积达1000余平方米,布局很有规律。其中最大的一座单体建筑宽近8米,揭露长度在54.8米以上还未到头,至少有5个开间,面积在430平方米以上。从目前揭露的部分已能看出这组建筑的基本格局,与1976年发掘的陕西岐山凤雏村西周建筑基址的格局非常接近(48)。

从宝墩文化至十二桥文化,目前还没有一个完整揭露的小型聚落,从长时期的田野考古实践来看,成都平原的聚落大多保存状况不佳。不过通过发掘的众多遗址还是可以看出一些规律性的现象。宝墩文化的小型聚落一般有竹骨泥墙的地面式、方形或长方形单间房址,墓葬比较集中,方向也比较一致,多位于居住区附近(十街坊、化成村),少数遗址(置信金沙园一期、电子科技大学清水河校区实验楼)还发现有陶窑。十二桥文化遗址发现最多的遗迹是灰坑,其次是陶窑,少数遗址发现有零星墓葬,房址很少,这应与遗址发掘面积有关。十二桥文化的一般居住房屋仍然为竹骨泥墙形式,与宝墩文化基本相同,居住区附近也有墓葬、陶窑。可以看出十二桥文化小型聚落的基本格局似乎与宝墩文化时期区别并不明显。

四、聚落变迁的原因分析

目前有关成都平原先秦聚落变迁的信息相当有限,不过某些现象还是值得引起注意。比如从宝墩文化到十二桥文化聚落空间分布的变化,这一变化可以结合环境、生业、考古学文化的源流等的分析做初步的解读。

笔者曾分析认为宝墩文化当源于岷江上游以营盘山新石器文化为代表的一类文化,但中间有缺环(49)。2009年四川省文物考古研究院发掘的什邡桂圆桥遗址一期遗存早于宝墩文化,与营盘山新石器文化十分相近,只是没有发现彩陶。桂圆桥一期遗存是介于营盘山新石器文化与宝墩文化之间的一类遗存,与宝墩文化面貌相近似。从生业形态来看,营盘山新石器文化阶段的农作物主要是粟和黍(50)。桂圆桥一期H43浮选的粮食作物中,黍的数量占了绝对优势,另有少量的苋科和粟,未发现有水稻。水稻的出现大约在宝墩文化一、二期之交,到二期偏晚阶段,水稻占了绝对优势,仅有零星的黍、粟伴出(51)。宝墩遗址2009年的浮选分析显示,在所有的炭化植物种子中,稻谷种子的数量为196粒,占19.6%,并且几乎在所有时期的地层和遗迹单位中都有发现;粟的数量为23粒,占2.3%,集中出现在宝墩一期的地层和遗迹中(52)。由此推测:成都平原的古代人群是从岷江上游逐步迁徙而来的,最初只会种小米,这是他们的传统农业。最初进入成都平原时主要活动在平原北部、西部至西南靠近山地相对较高的边缘地带,人口少、聚落小。而平原腹心地区多河流、沼泽,不适宜种植小米。到了距今4500年前后的宝墩文化初期,长江中游的水稻种植技术传入成都平原,这时他们改土造田,开始小规模种植水稻。随着对成都平原多水环境的不断适应,人群逐步向平原腹心地区移动,到了宝墩文化中晚期,成都平原的腹心地区出现了大量密集的聚落。由于水稻的种植,食物有了保障,带来了人口的增长,聚落不断增多,规模逐渐扩大,同时也促使社会向更复杂化方向演进,聚落逐渐出现分化。

岷江水系冲积扇未发现三星堆文化聚落是一个很奇怪的现象,要解释这个现象可能主要还需考虑环境因素,以成都平原当时的环境来看,最大可能是与洪水有关。成都平原是一个冲洪积平原,河流众多,并经常改道,危及古代人群生存的主要是洪水,因此古蜀传说中就有鳖灵治水,后来又有李冰治水。多年来我们在成都平原调查时早已注意到,成都平原的先秦遗址均分布在古河道旁的阶地上。从种种情况推测三星堆文化时期岷江水系冲积扇可能洪水频繁,不宜居住。但是有一个现象值得注意,笔者对35处宝墩文化小型遗址的地层堆积情况进行了梳理,发现其中超过60%的遗址中的宝墩遗存被十二桥文化堆积直接叠压,20%左右被汉代地层直接叠压,少数被战国地层叠压。目前只发现4处遗址的宝墩文化堆积之上叠压有报告认为的洪水冲积形成的间歇层,而其中的高新西区顺江小区三期、金沙遗址黄忠干道B线(53)遗址间歇层出土有碎陶片,报告作者判断地层形成年代在商周时期。另外2处遗址是郫县曹家祠(54)和温江天乡路(55)。郫县曹家祠遗址的间歇层为第6层,厚15厘米,为浅灰褐色砂土,而其下的第7层和其上的第5层均为宝墩文化第四期,因此洪水发生在宝墩文化第四期。温江天乡路遗址间歇层为第6层,青灰色砂土,厚约10厘米,其下叠压宝墩文化三期地层,其上的第5层为十二桥文化堆积。从上述情况看,就算是洪水频发,但并未危及聚落,也就是说洪水基本未淹没至聚落所在的阶地上。那么洪水最有可能危及的是农田,从宝墩文化直至十二桥文化,生业均以稻作为主,稻田必须要位于便于灌溉的位置。从大量先秦遗址的发掘情况看,在较高的阶地上均没有发现过稻田遗迹,推测稻田当位于较低的便于灌溉的河道旁如河漫滩。从成都平原历年的考古发掘情况看,大规模的农田水利建设是在秦汉时期,许多遗址中都发现有大量秦汉时期大小不同的水渠遗迹。很明显成都平原成熟的灌溉农业当是在李冰治水后,是经过秦汉时期大规模农田水利建设之后的事。可以推测从宝墩文化直至战国时期,成都平原的稻作主要还是以小区划的稻田为主。仅靠这些小规模的稻田种植尚不能完全获得食物保障,更不能抵抗灾年,因此还需种植旱地作物粟作为食物补充,宝墩遗址和金沙遗址的浮选中都发现有粟(56)。这些小区划稻田位置太高不便于灌溉,太靠近河流的较低位置又不利于防洪,故当多位于既便于灌溉又不被易为洪水淹没的地方。这样的稻作体系难以抵御频发的洪灾,一旦出现较大洪水,首先淹没的便是稻田。岷江水系冲积扇没有三星堆文化聚落,目前能想到的最大可能性便是洪水频发,稻田常常被淹、无法耕种。当然也不排除存在其他可能性,如三星堆文化并非宝墩文化自身发展的结果。笔者曾认为三星堆文化的形成很可能是外来人群进入,其中能观察到的最主要的人群是中原二里头文化人群(57)。这些新进入的人群拥有比宝墩文化人群更为先进的技术与实力,三星堆文化取代宝墩文化不排除这一过程是一种战争征服。如果这样的话,或许会引起宝墩人群的大量迁徙,离开成都平原,从而造成三星堆文化时期成都平原人口锐减,聚落稀少并主要集中在沱江冲积扇。

十二桥文化阶段,岷江水系冲积扇又开始出现大量聚落,一方面可能是此时洪水不再频发,另一方面原因是治水能力增强。据笔者研究,三星堆文化向十二桥文化转变的根本原因是鄂西地区巴人的西迁,一部分巴人迁入成都平原与三星堆人群融合(58)。巴人本是习于水性的民族,他们有比三星堆人群更强的治水能力,传说中治水的鳖灵便是所谓的“荆人”,有可能就是巴人。此时人们可能通过一系列治水措施,使岷江水系冲积扇又成为宜居的区域。

从聚落规模来看,宝墩文化至十二桥文化时期,小型聚落的规模普遍很小,且早晚几乎没有什么变化,并不是想象的那样越晚规模越大,似乎与其他区域很不一样。这可能与成都平原的地貌环境有直接的关系。成都平原为扇状冲洪积平原,河流较多,呈放射状,在平原内形成一些相对较低的洼地及平行河流的垄岗状台地,使平原具有大平小不平的特点(59)。先秦时期的人们多选择这种垄岗状台地营建聚落,而这些台地一般面积都不大。近年的考古调查和发掘发现先秦时期的遗址周围都有古河道,遗址均位于古河道旁的台地上,遗址区高出周围,台地面积都不大。受地貌限制,很难形成规模较大的聚落。只有一些特殊的中心聚落才花大量人力物力营建,而这些聚落内多有古河道和垄岗状台地,宝墩古城和三星堆古城都是如此。这些聚落因防洪需要大多要修建夯筑围墙,一般性聚落无此必要。也有些相对集中的聚落群,条件允许也无须修筑夯土围墙,像新都陈家碾宝墩三、四期聚落,成都高新西区十二桥文化聚落群。

目前知道的聚落数量与密度变化能初步反映成都平原人口消长的基本情况。发现的聚落数量最多、密度最大的时期是十二桥文化偏早阶段即商代晚期至西周早期左右,其次是宝墩文化偏晚阶段即三、四期,三星堆文化及春秋战国时期的聚落最少,说明十二桥文化偏早阶段成都平原环境优良。人口较多,国力强盛。而此时文化对外扩张也最广,向南可达大渡河中游的汉源地区,北边可达陕南地区,四川盆地东部属巴人的势力范围,与成都平原属同一性质的考古学文化。春秋、战国时期遗址发现较少,推测可能与秦汉时期大规模农田水利建设对遗址造成的破坏有关。

从目前所知的聚落结构分析,从宝墩文化到十二桥文化,小型聚落变化不大,人口不多,发现的遗存最常见的就是房址、墓葬、陶窑等。推测这里可能只是一个小家族甚至一个家庭的居所,一个大的家族可能采取聚落群的形式。宝墩文化时期拥有仪式活动中心的大型中心聚落可能代表了一个群体的精神信仰中心。宝墩文化时期有2处遗址发现陶窑,十二桥文化发现陶窑的遗址较多。陶窑的形制相近,均比较小,宝墩时期的2座窑室面积只有0.2和0.67平方米左右(太小,很像是灶),十二桥文化的陶窑规模有所扩大,窑室面积多在1~2平方米。烧造量不大,似乎陶器制作是由家族分散烧造,专业化程度不高。宝墩时期的墓葬多位于居住区附近,为狭窄竖穴土坑墓,不见葬具,一般没有随葬品,十街坊发现有几座墓墓主身上佩戴有骨片饰物。这反映了宝墩文化时期还是一个比较平等的社会,财富观念不强。但三星堆仁胜村发现的宝墩文化偏晚的29座墓葬中,有2座随葬有陶器,有几座随葬有玉器(60),显示出这时聚落可能已出现分化,人群也出现了分层现象。十二桥文化的一般墓葬虽然随葬品也不十分丰富,但有随葬品的墓葬明显增多,尤其是西周晚期以后。从宝墩文化到十二桥文化都反映出聚落两极分化的现象,但聚落分层并不十分复杂。宝墩文化时期是一个多中心并存的局面,聚落明显两极分化,是一个比较松散而简单的社会。三星堆文化从多中心发展成单一中心,这时的社会管理趋向集中,但其社会管理层级并不复杂。从三星堆文化到十二桥文化都是神权政治特征比较突出,以原始宗教作为维系社会的精神纽带和行使政治权力的主要手段。但十二桥文化时期似乎与三星堆文化相比略有变化,如果说金沙遗址如笔者所推测的那样,不是十二桥文化的政治中心而可能只是宗教中心,那么其政治中心就在其他地方(61)。十二桥文化阶段就已不再是三星堆那样政教高度合一的社会,这个时期可能已出现王权与神权的分化。到了西周晚期,战争逐渐频繁,为了应对新的政治环境,古蜀社会进行了自我调适,开始出现转型,三星堆文化和十二桥文化时期的神权政治已经衰落,代之的是至高无上的世俗军政王权(62)。

有关成都平原先秦聚落考古方面的信息目前还相当有限,笔者只是就现有资料作一点初步的归纳分析,大多只能是推测,尤其是聚落变迁原因。如果笔者的粗浅分析能引起考古人员对聚落考古的关注,重视相关信息的提取,则志愿足矣。

来源:《考古》2015年第4期

北京工地上发现古墓 主人和康熙关系匪浅

北京作为中国的首都,自然充满了丰富的历史底蕴和文化遗产。在1962年,北京师范的一个施工工地上惊现一个神秘的古墓,揭示了一个与康熙皇帝有着深厚关系的故事。一、神秘古墓的发现我要新鲜事2023-08-17 18:14:280000成都建筑工地挖到古墓 上亿的宝物被掏空(古墓文物)

古墓中文物已经被盗墓贼偷完。2012年成都正在挖掘地铁三号线,在施工的过程当中,建筑工人就发现了埋在地下的一个墓葬,报告给上级之后很快就来到了一个考古队。在经过简单的判断之后,发现这个墓穴可能是来自于汉代,也就是说距离现在最起码也有两千年以上。但是这个墓穴已经保存的不是很完好了,发现他的时候已经有了很多的盗洞。古墓中的文物我要新鲜事2023-05-11 05:58:010000秦始皇的地下雄狮军团 秦陵兵马俑的发现过程

1974年的春天,陕西省迎来了一场持续的干旱。为了缓解旱情,几个勇敢的村民在临潼县西洋村南的西崖边开始了一项艰巨的任务——挖井。最初的几天进展顺利,他们已经挖了2米多深的井,他们发现井底的土壤不再是正常的黄色,而变成了一种焦黄色,而且异常坚硬。尽管感到奇怪,但他们并没有放弃,继续努力往下挖。我要新鲜事2023-09-04 19:19:180000疫情后“复工”组团盗墓被抓,江湖上为什么“一人不盗墓”?

“复工”盗墓与拉伙本文作者倪方六先说段刚发生的盗墓新闻。眼下,“复工”是各行各业人各最紧要的事,如果再呆在家中“自我隔离”是不行了。盗墓者呢,也开始“复工”了。就在10天前,即2020年3月20日,浙江宁波的盗墓者上山了,盗挖了位于余姚和上虞交界处的一座古墓。4名当地人组团盗墓,据说半天就刨出一个直径近4米、深3米的墓坑。再盗时,被在此蹲守的余姚牟山派出所警员抓了正着。我要新鲜事2023-05-26 16:01:060000考古中发现的“触器”,有的很写实,古人比现代人想像丰富

考古中发现的触器本文作者倪方六这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,来说说考古中的特殊发现——性文物的出土。这方面的文章我以前不只一次写过,网友很有兴趣了解,所以我很乐意再给大家介绍一下。(石器时代的崇拜物“男根”)首先来个名词解释,何谓“性文物”?这个说法在考古学上是没有的,是民俗学上的叫法,狭义讲是与人类性生活有关的文物,包括传世和出土两类,本文要说的是后者。我要新鲜事2023-05-27 03:31:300000