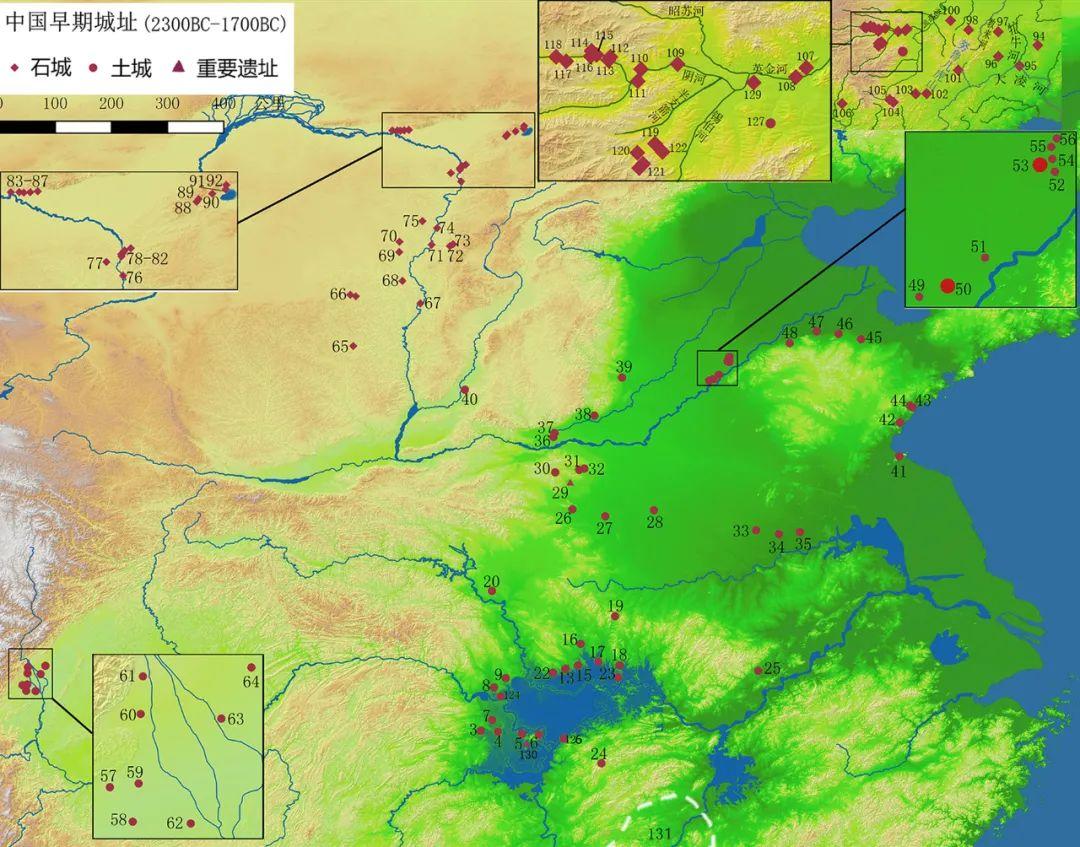

先商诸城修建目的和功能——中国最早城市体系研究之三

【编者按】本文为郭立新、郭静云所著之《中国最早城市体系研究》,原文分别刊载于《南方文物》2021年1期;2021年2期和2022年3期。该文较为系统地疏理中国境内不同地区先商时期各种城址的资料,探讨其兴废过程与背后的社会动因,借此了解中国各地早期的文明化进程。因全文较长,兹分节摘发;本篇为其中第三节。

阅读本文第一节,请戳这里:楚地城史——中国最早城市体系研究之一阅读本文第二节,请戳这里:中国先商诸城的年代——中国最早城市体系研究之二;

阅读相关历史背景,请戳这里:从稻作起源到中华文明成长的早期历史图景

本节要点导读:

长江中游诸城是从社会内部自我成长起来进行社会整合的产物;城作为社会日常生活关键节点而存在,一座城一旦修筑就被持续使用,因持续使用且发挥作用而经久不衰。筑城技术经过漫长摸索而逐渐进步,显示出技术上的原始性和累积性,如多用较为随意的斜筑和堆筑方式筑城。城市结构设计突显其日常性,如前文所述,城墙宽大平缓,防御功能不强;濠沟宽敞且与自然河湖相连,城内有码头和水门等设施,具有很强的治水、用水、航运功能。城作为社会中心包含几种功能:盟会组织体系与管理机构;公用廪库及税务中心;祭祀与神权中心;宫殿与贵族墓;高技术的生产作坊区;国内外贸易中心以及各种交通线汇集场所。

长江上游成都平原诸城,则是在长江中游影响之下,本土化发展的结果。不过宝墩文化诸城的功能,还有待进一步研究。

与此相对比的是,长城地带诸城是在外部暴力组织、掠夺、战争与冲突风险加剧的背景下修建起来的属于防卫堡寨性质的城或据点,后来发展成为远程贸易的据点。它们并非由社会内部原生创造而来,系因外部刺激而起;突出强调其防御性,强调安全防卫是其主要特色。

长城地带中,黄河中游从公元前2300年以来逐渐成为中原与草原之间战争和贸易的要道。这种角色稳定传承到殷周,且到更晚时期影响到丝绸之路的衍生。因此,这些后来的历史进程,也突显了那些靠近黄河的黄土高原早期城址的历史意义。但在先商时期,它们的文化贡献还没有那么重要。至于东北地区,夏家店下层诸城和遗址群,明显呈现出几个以粟作、远程贸易和战争谋生的国家化社会。

河南、山东诸城则介于长江流域和长城地带之间,一方面受长江流域上古国家与城市文明的直接影响,在本土农业发展的基础上出现中心化和集中化趋势,使其具备建城的能力;同时也与长城地带一样,受到社会紧张与冲突程度加剧的困扰,产生建城的必要性。除了少数地区如鲁东南苏北、鲁西北可能出现两级城市加普通聚落的社会组织外,大多数地区一般以一座城为中心加周边聚落构成一个社会,与相邻的城则构成为具有频密互动关系的地方性社会网络。在考古上则表现为在某个特定区域内群城并起,竞相而生。

可以说,长江中游诸城是社会日常活动的中心,长城地带诸城则是在非常时候供人们藏身的据点,华北平原诸城的兴起则是区域中心化的结果,彰显的是统治者的权威。正因为如此,长江中游诸城能够持续存在数千年,而其他很多城延续使用的时间则极为短暂,只有数十年至一百来年;只有极少数地方如成都平原、海岱南部,能够将本地生活与城融为一体而被持续使用数百年。

(一)长江中游原生国家群城体系的功能

虽然各地人类社会早晚均会有国家式的组织结构,但在历史上,很少有从一开始就自创而原生的国家。世界上只有为数极少的社会,在自己的定居区,通过自身的扩展和成长,以内在和内生的演化,自然而然地发明国家化的组织方式。其余大部分国家都是在已有榜样的基础上,因专业化经济、贸易、暴力关系而产生。

长江中游早期古国没有任何可以学习和模仿的榜样,东亚地区城市生活最早的开创者、发明者的荣誉,无疑应该授予长江中游洞庭江汉地区稻作定居农业社会的先民。而且长江中游早期国家并不是暴力性的权威组织,而是从稻作经济所衍生的区域性合作需求中诞生的。

长江中游从定居聚落到国家的过程,依其时空特征可分成两个阶段。

第一阶段,一万年余前在长江以南洞庭平原开始稳定的定居生活(从十里岗文化、彭头山文化早期起)[1];公元前第七千纪开始出现垣濠聚落(从彭头山文化晚期起);在这些聚落定居生活稳定发展的基础上,公元前第五千纪末创生了东亚第一个前国社会(以城头山城为代表)。

第二阶段,数千年稳定生活、人口增长、稻作规模增加,促使人们向北开拓平原,所以从公元前第四千纪以来,长江汉水之间的鄂西台地出现很多同样的前国社会;紧接着越过汉水,扩展到汉北地区;在这些前国社会的密切关系上,便衍生了联合城邦大型国家网络。因为北上的开拓者已有建城和组织早期国家的经验,到达江汉地区以后,在核心区域也很快就有很多城出现;而且从一些城的选址来看,有一部分聚落是从一开始就有计划性地建城,有一些则是从聚落发展到城。

也就是说,江汉、汉北地区之所以在公元前第四千纪早中期迅速蓬勃发展起来,就是因为前来此地的开拓者已有初步的国家化社会系统,有能力通过农耕合作扩展并组织起大规模的社会体系。这样一来,从南向北,云梦泽腹地全部被开拓,形成以江汉水系为中心,以灌溉稻作为经济和社会组织之基础的东亚原生国家。在长江中游人们创造性开启城市生活、走上文明化和国家化之路的时候,在其周围乃至整个东亚地区都没有可与之相比较的例子。

由于长江中游国家的形成与城市建设,首先奠基于其深厚的稻作农耕社会生活。水稻的作物特性要求人们恰当地管理水土,根据水稻生长季节,适时放水和排水,为达到这一目标就必须建设人工稻田耕作系统,建设蓄水、引水和排水设施。为达此目标则必须加深、精细化并传承各类地方性知识,包括自然地形、河流湖泊、矿物、动植物、天象与天气之历法规律等;必须考虑自然界水位涨落和洪涝干旱等因素。

随着稻作规模扩大,所需要的水利设施也需要相应扩大,势必会超出单个家庭、村落的能力所能达到的范围,而引发在更大范围内合作的需求,促进社会在更大规模上采取联合行动,加强组织和协调;同时把环境与生活的规律,升华成国家宗教和神权管理体系。

以稻作为基础的生计方式需要不断加强对水的管理和利用。这种现实的需要成为很多早期国家诞生的直接诱因。在东亚,长江中游地区是真正因稻作灌溉农业得到大发展,需要不断推动和加强全流域合作治水的背景下兴起的国家。此地初行稻作的彭头山文化先民利用平缓的河湖滩涂等自然低湿洼地进行耕作,其时人们已初步懂得在聚落外围修建濠沟、在河滩上堆筑田埂等,修建简单的治水和水利设施。[2]经过近2000年的发展,到了汤家岗文化时期,已发展出成熟的稻田耕作系统。[3]大溪、屈家岭和石家河时期,随着社会结群规模趋大,且呈现网络化发展之趋势,使得超越单一聚落范畴的更大区域范围内的联合治水行动变得可能且有必要。城因此而成为指挥和协调流域或区域内治水的中心,同时城自身也变身为区域或流域内的水利枢纽工程。

鸡叫城及周围聚落与灌溉体系

鸡叫城及周围聚落与灌溉体系

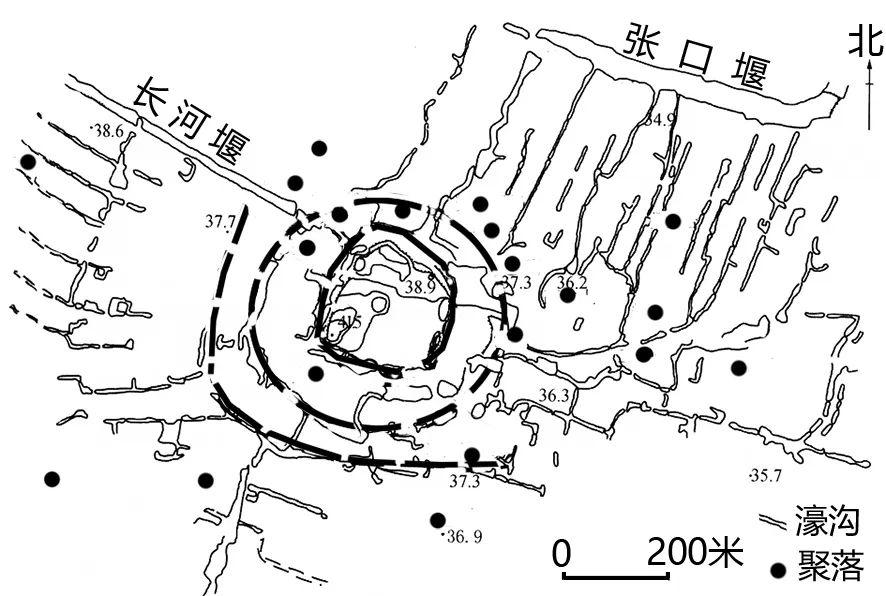

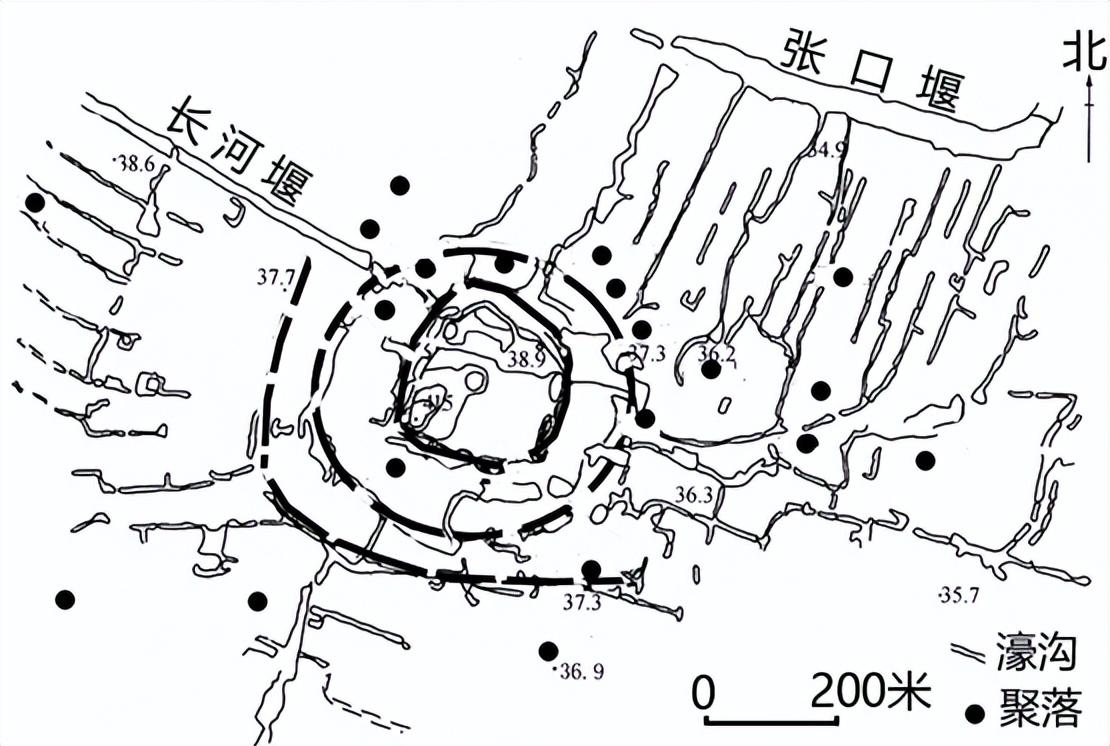

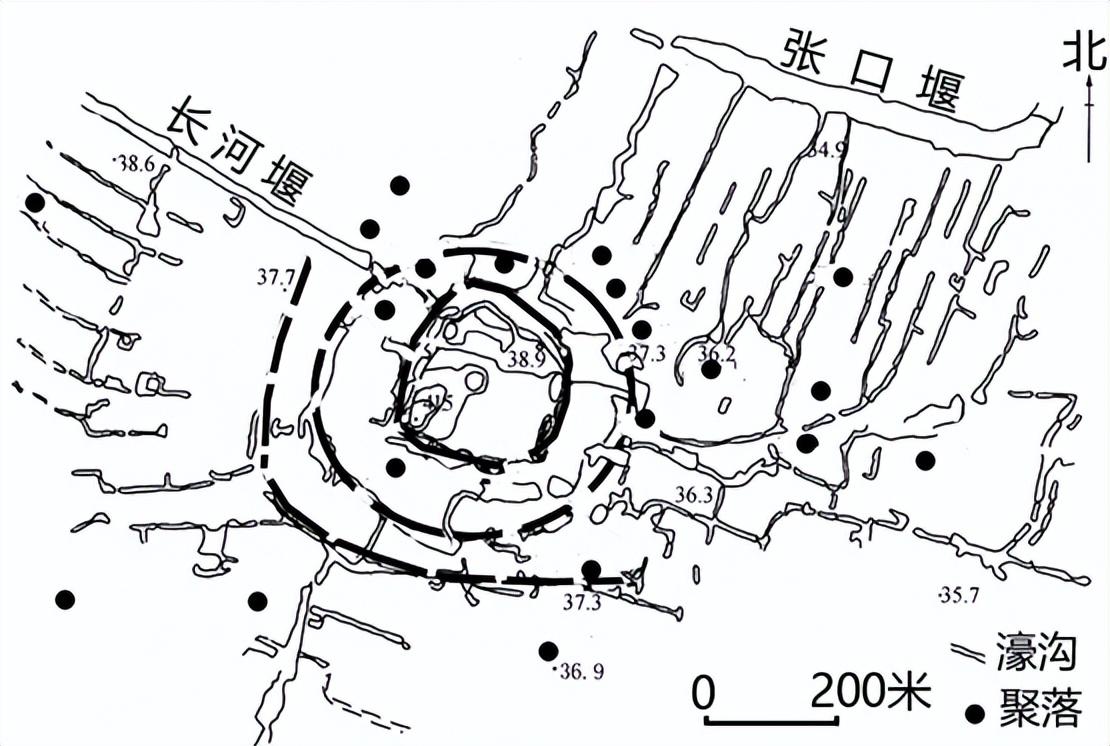

以澧县为中心的大型稻作灌溉沟渠系统便是其典型代表。在鸡叫城的外围,还有多重环壕和沟渠系统。大致而言,城墙与护城河是连为一体的墙壕设施,在护城河之外,是一重环壕,与护城河之间平均约200米间隔;一重环壕之外,是第二重环壕,距第一重环壕平均约150米间隔。”[4]在一环与二环之间有7处遗址,二环附近有8处遗址,二环外2千米内另有18处遗址。此外,在城的西南和东北区域,均有大片平行沟渠存在。这些沟渠、护城河与环濠都相互贯通,形成一个活动的水系,最后在鸡叫城的东部汇入涔水故道。沟、渠之间是平坦的土地,推测应是当时的农田耕作区。[5]据笔者观察,该系统的面积大约为10-15平方公里,相当于1000-1500公顷土地。城、聚落和稻田通过密集水道(沟渠和城濠)连结在一起,水道既方便航运交通,亦有利于农业灌溉,可以很方便地通过闸口调整水位,做引水和排水的管理。(图十九)可以说,这是迄今所知时代最早、规模最大,以城为中心且集航运和稻作灌溉于一体的人工水利系统。

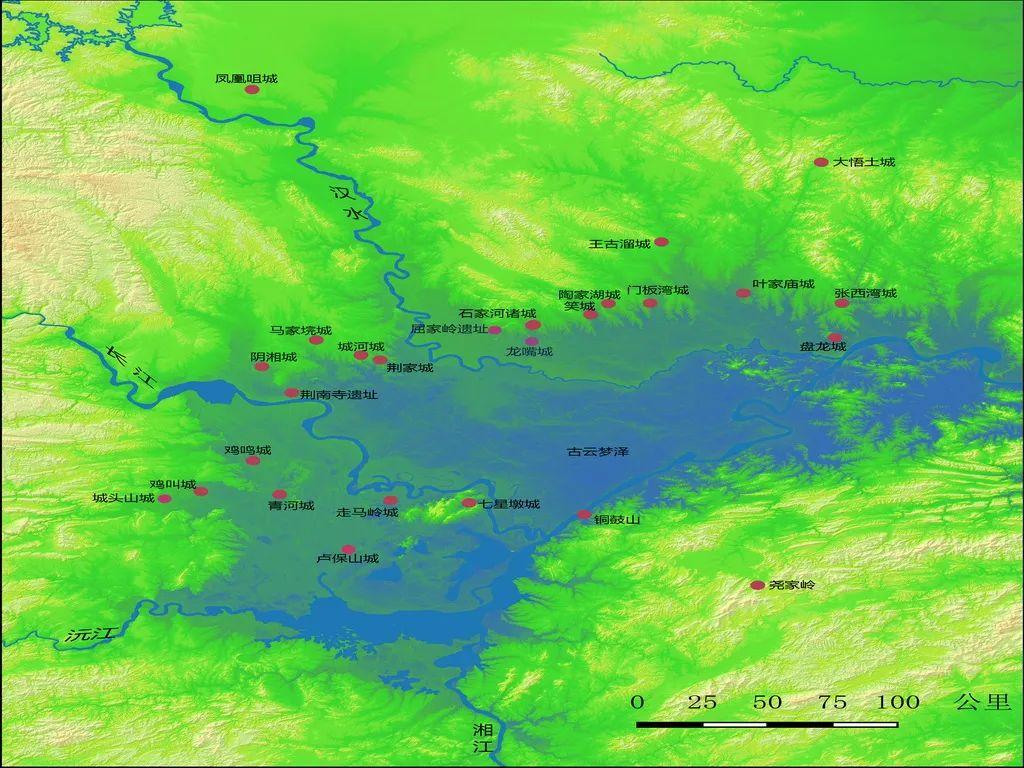

其次,长江中游诸城是当时社群活动的中心,是社群内部成员集会议事之所和祭祀祈神重地,还是洪水来临时的避难之地。长江中游诸城皆位于古云梦泽周边,水路已成为当时人们最重要的出行选择。当时应已存在一个以古云梦泽为枢纽,并连接汇入古云梦泽的诸多河流和湖泊的水上交通网络。对于社群成员而言,城是需要频繁出入的聚会之所,将其建于河湖要津,可极大地方便大家来往。

最后,诸城也是在区域专业化、远程交换与贸易发展的背景下兴起的,是贸易和手工业专门化生产中心,利用水系交通网进出货物。所以让城紧邻水域航道,甚至直接引水入城,使船可以直接开入城内,可极大地方便人员来往与物品运输。

研究者多注意到长江中游的城址在选址、布局上均与河湖等水道有密切关系。笔者进一步细致分析诸城与水域的关系,发现存在“邻水而处”、“水道穿城而过”和“城在水中央、水在城中央”内外双环结构三种布局方式。

(二)长江中游水与城的三种布局模型

1.邻水而处

河流绕城而过,或就位于湖泊边缘,但是水道并不进入城内,城内无大片水域。如城头山城,澹水支流由西往东绕城一圈,然后继续东流;龙嘴城东、南、西三面环湖。由于水道不进城,所以推测这一类城的城门边可能存在码头。[6]

鸡叫城

鸡叫城

2.水道穿城而过

即直接将河流导入城内,穿城而过;或者在筑城选址时,夹河道两岸修筑城墙和城濠,河流并不改道,直接从城中穿流而过。一般地,这样的城市设计,至少得有两个水门,分别供河水流进和流出。属此类结构的城,最为明显的有叶家庙城和马家垸城。此外,笔者认为陶家湖城亦属此类。前文介绍的阴湘城,城中洼地正是穿城而过的小河,故也有可能属于此种情况(图九、十)。

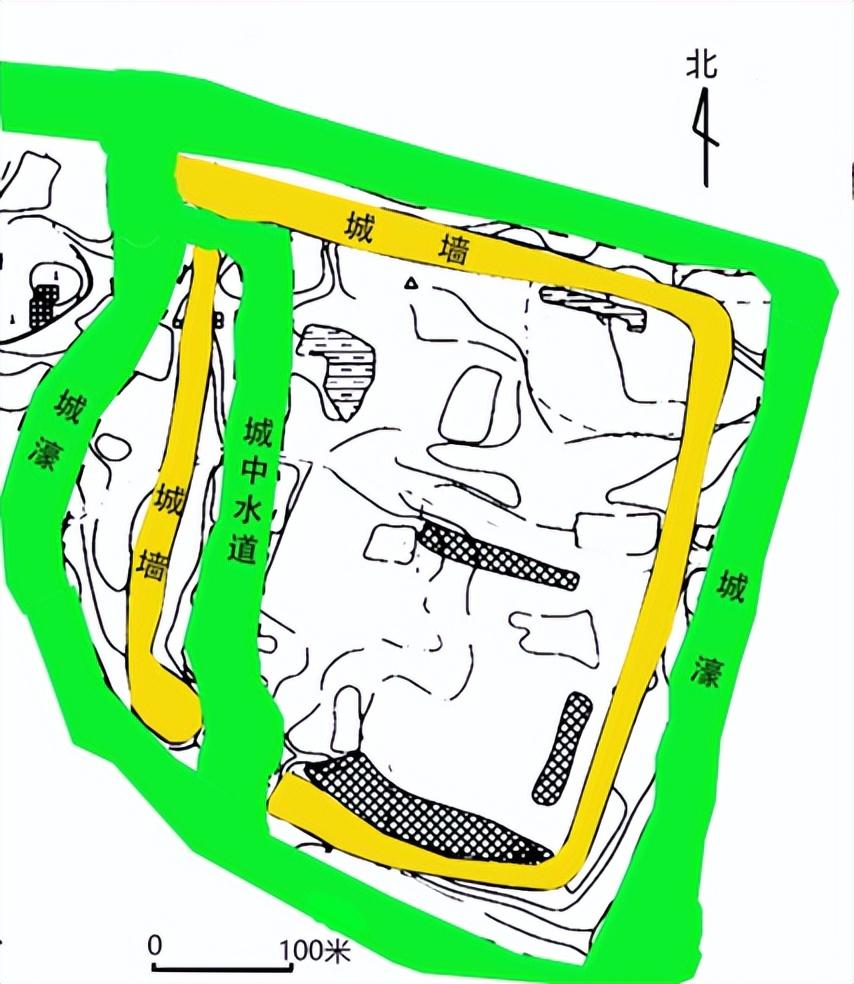

叶家庙城位于孝感市孝南区朋兴乡叶家庙村和七份村,地跨上叶湾、下叶湾、陈家塘、何家埠和杨家咀5个自然村。中心地理坐标为东经113°54′,北纬34°30′。遗址区海拔高度28~30米,东西长约870、南北宽约650米,总面积约56万平方米。作为遗址中心的城址平面呈较规整的长方形,南北长560、东西宽550米,面积达30万平方米,城垣内侧南北长420、东西宽350米,城内面积大约为15万平方米。值得注意的是,城墙西北角有一个缺口,可能是一个水门。一条从古澴水分出的水道连通护城河,并经过此水门流经城内,然后折而南流,自城的西南角流出,汇入南部城濠。[7](图十三)

虽然这条水道将城内一分为二,但这种二分在面积上极不平衡,水道东部为城内的主体,而西部面积很窄小,甚至水道直接比邻西城墙流过;也就是说,西城墙实际上两面邻河,西为城濠,东为城内水道。如果将水道的功能仅仅理解为排水和防洪,这种设计就颇令人费解,因为若是这样,费很大劲修筑的西城墙似乎毫无必要!对照两河流域早期城市结构,笔者以为,这种设计的主要目的在于方便交易和集会。进入城内的水道实际上就是航道,通过此航道,人员和货物可以很方便地通过船运进入城内,靠岸卸货和上人之后,船又可以从另一个方向驶出城。所以,如果将来在城内中心附近靠近水道的位置发现码头一类设施,应是再正常不过的事了。

图十三 叶家庙城平面图(据《考古》2012年第8期图二的改绘)

马家垸城

马家垸城

水道穿城而过的另一个例子是马家垸城。在马家垸城的西侧,紧邻着自北向南流的东港河,该河经鲍河、长湖,最后汇入汉水。[8]该城平面略呈椭圆形,北部略小而南部稍大。至今仍可见到一条水道自西墙中部一缺口处(水门)进入,由西北向东南蜿蜒而流,斜穿过城内,再由城之东南角一缺口(水门)流出之后,又折向西南,与东港河汇合。这一设计意图清楚,也非常科学:船自东港河进入城内,在城内停靠卸载之后,顺流而下,出城又可驶入主河道。这样即可避免主河道洪水涨落对城造成的威胁,又尽量利用顺流水利,方便船只航行和运输。(图十二)

此外,陶家湖的调查报告没有提及城内原本有河道穿城而过。但是,经观察和分析,笔者认为,此城在布局上亦采用了引河入城的方式。

陶家湖城位于汉北地区应城市汤池镇方集村。中点心位置东经113°22′32.17'',北纬30°54′46.28'';平面呈圆形,东西径约938米,南北径约1009米,周长约3060米,面积约720000平方米,海拔约36-45米。

图十四 陶家湖城卫星图像

图十四 陶家湖城卫星图像

该城正好建在陶家河与泗龙河交汇处的下游,今泗龙河水库大坝就建筑在城址的东北部,泗龙河自北向南穿过城内。该城未经发掘,仅做过地面踏查。调查报告指出,“东城墙外壕沟不明显,但在距东垣50-100米处有一片与之平行的带状洼地,疑为古河道。由此我们推测,泗龙河曾经从城东流过,可能被当作东墙外的城壕。” [9]但是从今泗龙河的走向,并结合前述早期城址结构来分析,我们认为,无论东城外的泗龙河故道在屈家岭-石家河时期是否存在,亦无论其是否被用作东垣外的濠沟,都有理由相信,泗龙河河道或其一支,就象今泗龙河水库及其泄洪道一样穿城而过。如果结合地形进行分析,大体可知,在陶家湖城的北部,陶家河与泗龙河汇合以后,自城北中央略偏东的位置进入城内,然后自北向南流,经过城中央的高地边缘(即今陶东湾村),然后自南垣略偏西处流出。从城的整体结构来看,城中高地近河一侧,原本应该有码头一类的停靠设施。(图十四)

3.城在水中央,水在城中央的内外双重结构

引水入城且让水在城内绕城墙一周,这样就形成内外双重结构,即由外面的城墙和城濠,和城内中心高地/内城以及环绕城中心高地/内城的水域组成一个内外双重的城市结构。处于这一结构最中心的是城中央的高地或内城,它们往往也是城市最核心的部位,由码头、仓廪、市场、广场和神庙等功能区组成,在其外围被一片水域环绕,此所谓“城在水中央”。在城内水域之外侧,分布着外城墙,外城墙之外还有护城濠;城墙及其边缘部位一般比较高,其上可以建屋住人,守卫城市;所以,若从外城墙来看,则是“水在城中央”。经过分析,笔者认为,长江中游早期城市中,属此类城市结构者,有走马岭、鸡鸣城、鸡叫城、七星墩城、城河城、石家河大城与谭家岭城等,数量最多,可能是当时长江中游城市的典型结构。

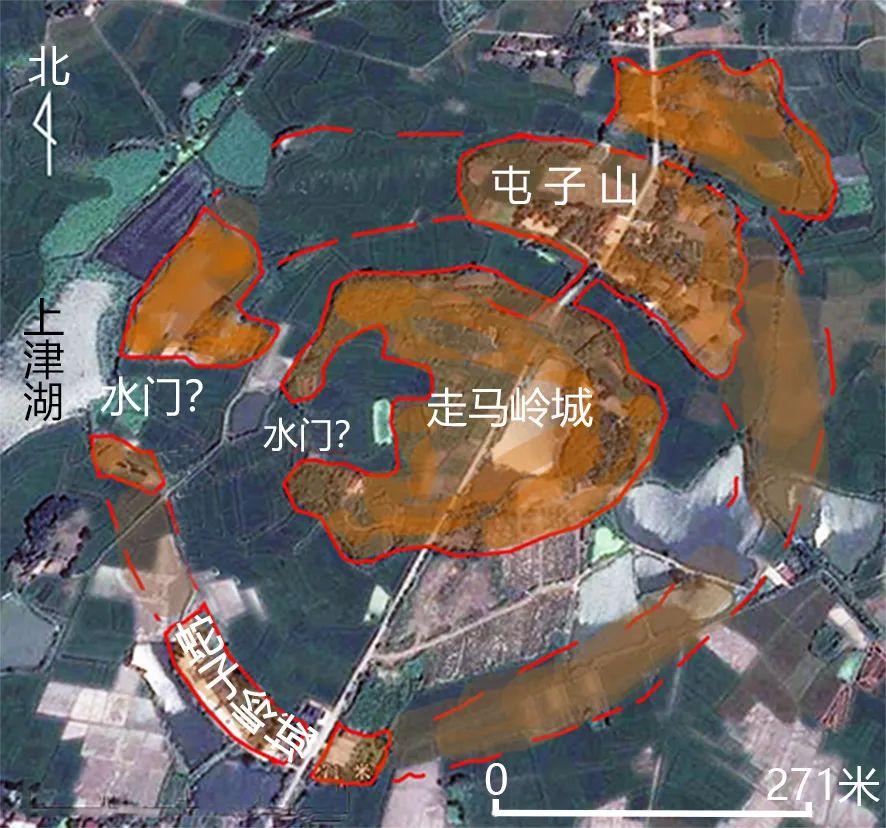

走马岭城

走马岭城位于长江以南的石首市东升镇,其中心点地理坐标为东经112°31′26.16'',北纬29°40′55''。

该城的调查、发现与认识颇为曲折。该遗址原本于1989年发现,1990-1991年进行了第一次发掘。发现了一座土城垣,“城垣高4-5、宽20-27米,因筑城取土在城外形成一条宽25-30米的壕沟。城址东西最大长度370、南北最宽度为300米,总面积约7.8万平方米。根据最新考古报告研究,该城可能修建于所谓屈家岭下层文化或油子岭文化时期,即公元前第四千纪中晚期。[10]

2004年因老家在石首走马岭的杨学祥先生向文物部门反映,其父辈传说走马岭古城周围还有一圈城墙(即所谓的蛇子岭一带),于是荆州市博物馆和石首市博物馆派员调查,初步认为“与走马岭北边城垣相望的屯子山南部土岗和南边的蛇子岭、西边的上津湖边高地为走马岭古城的外围城垣,但东边和西北边的部分难以闭合。后来,石首市博物馆独立进行了调查和勘探,认为屯子山古城是独立于走马岭而存在的古城,并认为二者是“姊妹城”,而否定蛇子岭是人工建筑。”这一看法后来得到荆州市博物馆和石首市博物馆联合调查与勘探组的肯定。[11]于是,走马岭、屯子山为平面不规则的姊妹城结构的观点被诸家引用和流传。

对此说法,笔者心存疑虑:第一,迄今所见长江中游地区城址,多为圆形,少量近方,这种不规则形状者仅见此例。第二,笔者认为,长江中游早期城址大多与贸易有关,此类不规则的双城结构并无任何实际价值。经过卫星图像的反复观察,结合蛇子岭、走马岭、屯子山及其周边地形以及前期调查报告、发掘报告的细致分析,笔者认为,荆州市博物馆和石首市博物馆首次调查的结论是准确的,所谓不规则形南北双城结构是不存在的,这是一座城中有城、内外双环的双重结构城市。[12]这种观察亦与村民传说相吻合,也与武汉大学余西云教授团队在走马岭进行田野勘探和发掘所得到的认识不谋而合。[13]下面试就走马岭城市的空间结构分析如下。

先说走马岭内城,其海拔约31-34米,东西390米,南北337米,周长约1200米,面积约105000平方米。这是一座边缘虽不甚规则和齐整,但基本上仍可视为圆形的岗地。岗地四周地形均比其低2-5米,此即第一次发掘报告所称之“濠沟”,原本应该是一大片可供航行的水域。岗地边缘有比较清楚的突起的人工堆筑遗存,如西部的砚盘山、西北和东北的西、东蛾子山,以及分别位于西南和东南部位的西、东纱帽山。这些断续的地表突起是当时人工堆筑的土城墙被不断侵蚀后留下来的残迹。其西部略偏南,在砚盘山和西纱帽山之间,有一个很大的缺口,这片低洼地从城外一直延伸到城内,且面积变大,从而在城内形成一个类似于港湾和码头等可以停靠较多船舶的功能区,这应是当时水门和码头所在位置。

村民传说、现场观察以及卫星图像分析都表明,走马岭城外围南边的蛇子岭、西部上津湖边高地和屯子山南部土岗构成了一个圆环,很像是走马岭古城的外围城垣。这个闭环在东南部有一个很大缺口,后来的调查者据此认为蛇子岭城难以闭合而否认其存在。笔者认为,这个大缺口是后期破坏造成的,并不能因此而否认蛇子岭城墙的存在。

在1970年代的地图上,可以看到走马岭城东南部城墙的走向清晰可辨。在其南部30米开外,蛇子岭岗地亦配合走马岭城的形状而呈圆弧形状延伸,这种遥相呼应和配合的情形,说明它们原本属于一个整体。可惜的是, 1990年代由于砖厂在走马岭城东南部不断取土,在城内外造成很大的破坏,地形亦被改变。

今天我们在卫星地图上看到的是两口很大的池塘,东南部与走马岭岗地相对应的蛇子岭岗地亦被夷为平地。此外,考虑到走马岭东部为大片农田区,开挖沟渠和整理农田都使地景改变,蛇子岭东部城墙因此在地表消失不见。但是,若依其它部位的走向及其与内城走马岭的关系,完全可以大体复原当时的外城垣(图十五)。

此外,屯子山整个地形呈凹腰形,南北两头都有较高的岗地,而中间凹腰部位地势相对较低,很可能原本存在濠沟一类的设施,只是后来被填塞。若是,也间接表明屯子山南部岗地原应属外城的一部分。调查者已注意到,所谓屯子山南垣“与城内地面大致平齐”。[14]如果将屯子山视为一座独立的城,这种现象颇令人费解,因为在走马岭城的外部边缘部位有突起的土垣,这一带却独无。但是,如果将屯子山南部岗地的南垣理解为外城的内侧,就并不需要突起的土垣作防卫,也就可以很好地解释这一现象。最新田野考古工作证实了这一推测,但将屯子山北部的屯子岗指认为瓮城,可能还需要进一步思考。[15]笔者以为,该处很可能亦与马家垸北部、邓家湾一样,是一处被后期大城打破的早期小型城址。

我们注意到,在外城(即蛇子岭城墙)的西侧,靠近上津湖的位置亦有一个缺口,在其南北位置皆有一处岗地,相恃而立。巧合的是,该缺口与内城西侧的水门遥相对应,所以这里很可能是外城的一处水门。通过内、外城西侧的水门,船舶可以直接驶入上津湖,并通过上津湖与外界进行水上交通往来。据第二次调查报告,在北侧内、外城之间或有相连的通道。目前的资料尚不能确定这一通道是否为原本就存在,还是后期修筑。(图十五)

从地景现状分析,走马岭外城很可能原本就宽窄不一,南部城墙较窄小,而北部屯子山一带利用了部分自然岗地进行加筑,显得较为宽广。外城由于地形较高,有利于防洪,现在仍广泛分布着民居,推测在屈家岭文化时期,外城墙亦很有可能在用作防卫的同时,还兼具民众居住的功能。至少在洪水来临时,这些高起的城墙,可以用作人们避难之处。

综合以上分析,可大体测算出走马岭外城南北径约750米,东西不详,周长约2300米,面积约50万平方米。[16]至于外城屯子山北部的屯子岗、虎山等地,目前考古已探明也曾有墙垣,或可以考虑是为走马岭外城修筑之前存在而被外城打破的某个早期城址。

鸡鸣城

鸡鸣城位于长江以南地区的湖北公安县狮子口镇王家厂村四组和龙船嘴村一组交界处,海拔约37-40米。平面亦大体呈不规则圆形,城东西约445米,南北约500米,周长约1650米,面积约19800平方米。地面呈现出清晰的内外双重城市结构。外部环绕的城墙,北、西、南三面保存较完好,顶宽约15、底宽约30米,一般高出城内外2-3米;惟东部北侧有较大的缺口。城内中央有一块高出周围约1米,面积约4万平方米的台地——沈家大山,其上文化遗物非常丰富,文化层堆积厚度约2米。在沈家大山和城墙之间为低地,至今仍有数处池塘分布其间。城垣外则为濠沟,濠沟宽约50-70米,深1-2米,至今仍有大面积水域分布。[17](图十六)

从目前了解到的情况来看,鸡鸣城与走马岭一样属内外城结构。沈家大山和城墙之间的低洼地,原来可能为行船的水域;而进出城的水门,很可能就是东部缺口处,此处现在仍有池塘存在。由于未做勘探和发掘,不清楚内城沈家大山周边是否有城墙,外城墙上在当时是否有房屋居址等情况。但现今外城墙上仍是村民营居的首选之地,上面断续分布着不少民居。(图十六)

图十六 鸡鸣城平面图(摘自《古代文明》(第4卷),页396)

鸡叫城

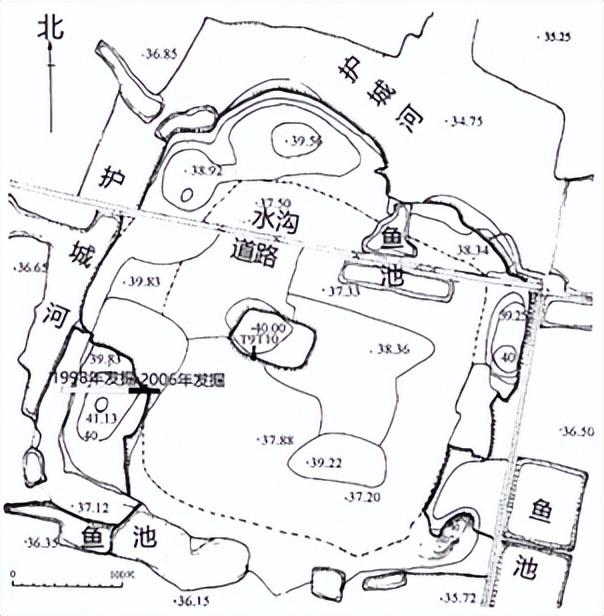

鸡叫城位于湖南澧县澧阳平原偏东位置。由于取土破坏,以及长期自然侵蚀,城墙及城内地面现状皆保存不佳,这使其城市平面轮廓和城市结构颇令人困惑。观察田野报告所绘的平面图(图十七),若根据城濠沟边上的土圹走向来判断,似为圆角方形城市。但是,若考虑自然和人为因素对城市地貌的改变和破坏,观察卫星图像,并结合该城外存在多重环濠结构来看,笔者认为,鸡叫城原来的形状似应更接近圆形,而不是方形。

该城城墙仅残存于四角部位,其中西北和西南二部位保存得较完整;东北部存一小丘,东南部仅略见其形而墙体基本不存,上述四部位之间均有空缺,即低洼地带。北墙中间的低洼处现为鱼塘,鱼塘的形状呈三角形,其北部狭窄出口外即为宽阔的护城濠,据此判断该出口原来很可能为一处水门。该鱼塘越往城内面积越大,向左右(即东西)方向伸展开来。西、南、东三面城墙的中部亦为低洼之地,是否为水门,尚难推测。此外,从等高线图、卫星图像来看,城的中部似有一个略高起的台地,此台地的西北和东南部位另有两个略高起的小土岗。城墙和中部台地之间的地带略显低洼。这些低洼之地似与城墙四方缺口相连。如果将这些城内的低洼地带理解为原本曾有水域存在,那么,鸡叫城的结构,应也与前述走马岭城、鸡鸣城等城市结构相似,为内外双重结构的环形城市,即中间台地为内城,其外水域环绕,再往外则为人工堆筑的近圆形的城墙,城墙之外为护城河(图十七)。

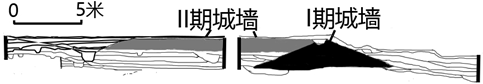

湖南省文物考古研究所曾对鸡叫城西南部城墙进行解剖式发掘,可知存在两期城墙,筑城之前有环濠聚落。屈家岭文化中晚期在聚落外环濠的外侧数十米开外修筑一期城墙,其横断面近似三角形,底宽约27米,高约4.5米。一期城墙修好以后,城垣内侧一带,包括原来的环濠皆被填平,成为密集的人类居住生活区,从而在短时间内形成数米厚的屈家岭晚期文化堆积层。石家河文化早期时,在原一期城墙内侧修筑二期城墙。二期城墙规模较大,横断面近似长方形,宽约46米,高约2米。[18](图十八)修建二期城墙的重点在于拓宽城墙顶面;二期城墙高度并未超出一期城墙最高处,所以与一期城墙相比,并没有增强其防御能力,但却将城墙高处大大拓宽至46米,从而形成宽阔平坦的城墙顶面。由于城墙是当地相对位置最高的地方,所以,这样做实际上是大大增加高地面积。

图十七 鸡叫城古城地形图(摘自《文物》2002年第5期)

图十八鸡叫城剖面图(据《文物》2002年第5期,页62图的改绘)

图十九 鸡叫城聚落群环濠与沟渠水系平面图(据郭伟民2010, 第191页)

时人为什么要这样做呢?如果仅将城墙理解为防卫性质,这种只加宽但不加高的做法令人困惑。但是,若将城墙顶面看成是洪水时期的避难场所,就很容易得到理解。屈家岭时期水位尚低,面临的洪水风险并不大,平时生活在城内足够安全。但随着时间推移,水位越来越高,突如其来的季节性洪水可能完全淹没人们平时生活的家园,而且在平原中并无自然高地可作为紧急避难所,于是迫使人们拓宽城墙,作为洪水期间登高避难之所。二期城墙内外两侧都有较厚的石家河文化堆积,说明平时人们并不居住和生活在城墙上,而是生活居住于城墙内外两侧,高耸的城墙只是季节性洪水和异常洪水发作时的紧急避难所。《山海经·内经》记载:“洪水滔天,鲧窃帝之息壤以堙洪水,不侍帝命,帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧腹生禹,帝乃命禹率布土以定九州。”鸡叫城二期城墙结构表明文献中所谓鲧堆土以堙洪水的做法,或许确实存在过,这种城墙即为堆土以堙洪水的实例。

鸡叫城之外,就是前文已介绍的密集沟渠系统(图十九)。

走马岭、鸡鸣城城墙的功能,及城墙与平时居住生活区的关系,或许可以参照鸡叫城。

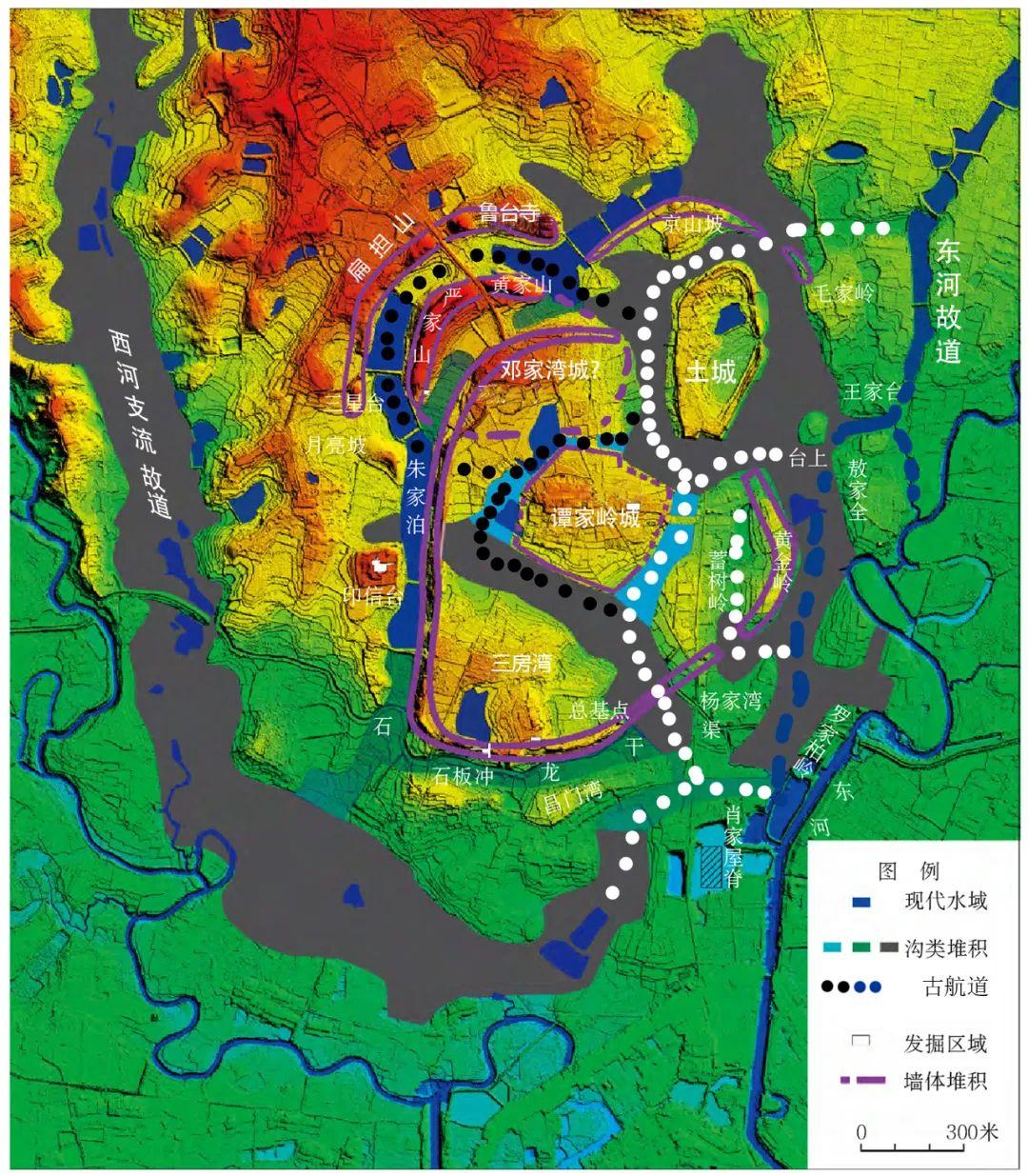

石家河诸城

在1990年代石家河大城刚发现时,调查者原本设想该城可能为截断众流的封闭式结构。[19]但现在来看,如前文所述,石家河遗址先后兴起的诸城,原本可能都试图设计成内外双环结构,只是有些城最终没有完工。时代最早的邓家湾城有内外双重城墙以及内濠,但未见外濠,有可能是因为该城未最终完工。时代最晚的土城,其外垣和外濠则仅见北侧一部分,可能亦未完工。兴盛时期兴建的谭家岭城和石家河大城,恰为内外双垣,夹以内外双濠,是典型的“城在水中央,水在城中央”的内外双环城市结构。(图十一)

石家河诸城

石家河诸城

内、外濠都曾经以水贯通。谭家岭南侧和东、北侧为宽阔的自然低洼地,最近在其西北侧与邓家湾交界的低洼处,以及东南侧与蓄树岭交界的低洼处都勘探到沟类堆积,原本应是水域,有过濠沟。所以,该城内濠曾经连通过,应无疑议。石家河大城外的外濠,现今在地表仍很明显,西墙外的朱家泊与南墙外的石板冲低沟相连,城东部黄金岭外的外濠可能曾是东河故道,考古人员在这里勘探到宽阔的沟类沉积。(图十一)

前述内、外濠水道并不是封闭的水系,而曾与东河相通,从东河故道引水入城。东河故道原本应该是从毛家岭北侧经土城北侧进入石家河城,或从王家台南缘,即王家台和敖家全之间的低洼地向西,经台上、土城东南部低洼地,在土城与黄金岭之间的洼地进入内濠,绕谭家岭城一周后,再从大城的西南角贯平堰一带流出(图十一,白色虚线)。通过这种水道设计,船可以从大城东北角入城,进入城中心谭家岭,停靠后再顺流而下,从东南部出城而去。实际上,目前已在谭家岭附近发现码头遗迹。[20]该码头由一组打入水里污泥的木桩组成,上面可能铺有木板,用于停船卸载。谭家岭位于石家河城中心,且修筑了码头,此处曾发现的一些建筑基址有着巨厚的墙壁,发掘者推断其很可能为宫殿建筑。[21]最近该地4座瓮棺中发现大量精美玉器。从这些情况判断,谭家岭是石家河城中最重要的部位,让船能够直接在这样的地方停靠,是当时城市设计的重要出发点。

石家河大城之西南角的三房湾东南部和蓄树岭南部贯平堰一带,是整座城位置最低之处。2011年的勘探和发掘表明,该区原应为水域,当时在此发现了水中立桩架桥的遗迹。[22]综合分析,笔者认为,该处原本应该设有水门。由于此水门在城内高程最低,所以应是整座城市水道的流出口(图十一)。

城河城

城河城位于鄂西区江汉之间的荆门市后港镇城河村六组,中心点地理坐标为东经112°24′50.19'',北纬30°35′18.47'',海拔40-48米。该城平面亦大体呈不规则椭圆形。据发掘报告,若以环濠的外边为界,南北长约900 、东西宽约1000米,面积达70万平方米;若以城垣内侧计算,则南北长约600、东西宽约800米,城内面积约为50万平方米。南城垣保存较好,顶宽6~10、底部宽25~39、高出地面4~5米;该城修建于屈家岭文化晚期,一直使用至石家河文化时期。[23]

早年调查报告指出该城具有以下几项关键特征:城墙“东南缺口宽约3-5米,西北缺口宽5-8米。西北、南、西城墙外有宽约30-50米的城壕,东北部自然岗地外城壕不清楚。……在城址外有一条古河道从城西、南两个方向经南城墙向东流后,再折向南流注入长湖,古河道距城墙50~240米不等,河宽20~30米,河床距城墙约410米。城内从西北城墙缺口处有一条低洼地在城内弯曲向南后折向东,与城墙东南角缺口相连。城墙东南角缺口外现为一堰塘。城内东、北、南部为高平地。在城内中部偏南及东南部采集大量新石器时代陶片。从断面上还发现有大量红烧土分布。从断面解剖情况看,文化层厚2~2.4米以上。”[24]

笔者曾据上述调查报告,并结合卫星图像判断该城有内濠存在。[25]最新勘察与发掘表明,城内确有内濠,而且几乎是绕城一周:“外环壕宽19~61、深2.3~6米。与外环壕呼应,城垣东南、西北及北部中段均设有水门,城外的水源可通过两条引水沟引进外环,再通过水门1、水门2引进城内,分别从城内的西、东两条内河汇集于水门3,再从此处经人工分水沟排至城外的自然河流,从而形成一套复杂的水系”(图二〇)[26]。该城地形北高南低,内外濠的水皆从北往南流。迄今所见北部入口处的水门1和2似比东南出口处的水门3宽得多,作为出水口的水门3却显得狭窄,这样的结构设计很可能是有意为保持和管理城内航道的水量而特意设计的。

所以,该城实际上也是内外双环结构。内城即中部台地,调查报告指出城内中部有大量陶片,文化层堆积巨厚,表明该处是城河城的中心,重要设施都位于内城。内城和外城墙之间的环形内濠同时也用作航道。这种空间格局,反过来也说明,在当时的城市设计中,将水运航道引入城市中心地带是至关重要的。

图二〇 城河城结构(摘自《考古》2018第1期,第27页)

此外,据湖南省考古所调查,位于长江南岸大荆湖边的华容县七星墩城,亦为内外双重结构,由内、外城和内、外濠组成。[27]该城内城基本保存完整,外城仅存南部。与其他内外双重结构的城址多呈圆形不同的是,该城的内、外城均为长方形,可能与该城修筑时代略晚有关系。

4.小结

综上,长江中游大溪文化至石家河文化诸城与水相结合的三种方式,都是为了让城与水更加紧密地结合在一起,使人们更加便利地交通并利用水。

借助时间的脉络和视角,可以更清楚地显示城与水道结合的过程以及当时人对于治水、水利与水运的重视,还有当时人在治水和用水方面所具备的丰富知识,所体现出来的设计与规划能力,以及相对强大的水利建设能力和社会动员能力。

早期的两座城城头山、龙嘴尚只是邻水而处,让水道经过城门边。水道穿城过的方式则多是随形就势,利用自然河道来筑城,或在城内利用自然洼地进行人工挖掘造出人工水道,让水从城中穿过。

至于内外双重结构,则更具有处心积虑、有意而为的人工规划和设计色彩,内外双城和内外双濠的设计,在突出城作为社会中心的主体地位的同时,也充分体现了用水之利和避水之害的思想。

这些都暗示,其时城市兴起的原因及其功能的发挥,都与水密切相关,也说明当时的长江中游社会已累积相当丰富的治水经验,掌握诸多治水技术,具备建设大型水利工程的能力。

本文所述城与水结合的三种结构,都共同体现了让交通和贸易便利化的目标,并围绕这一目标而不断加以改进。

总之,这些城市并非平民居住区,而是神庙所在地和人们集会的中心,还是高等级祭司或贵族的居住生活区,同时也是供税、公廪区,以及作坊、市场、集会广场所在地,而在城市的周围,则可见到许多小型的平民聚落。当洪水或战争来袭时,城市也摇身一变而成为平民的救生保护区。根据现有资料,我们可在长江中游看出,一个从壕沟灌溉到专业区、市场贸易、防御等功能齐全而强盛、庞大的联城邦国网络,此一发展过程相当近似于两河流域下游苏美尔文明起源而兴盛时的景况,其时代亦接近。[28]

(三)其余稻作区水系古国

长江上游成都平原亦同样深受长江中游的影响,宝墩文化诸城的筑城技术与长江中游非常相似[29],都普遍采用斜坡堆筑法。若再加细分,成都平原诸大体上是西部近山诸城时代早,面积小;东部诸城时代晚,面积大;这种情况可能是因为人们从山前地带开始,逐渐向平原腹地开拓,发展以稻作为基础的文明。都江堰芒城、崇州双河古城都采用了内、外双垣夹城濠的方式,与长江中游内外双重的布局方式颇为接近。由于长江中游的年代早,而芒城、双河古城在成都平原是最靠近山区、最早被开拓的古城,这种相似性暗示成都平原筑城技术的源头来自长江中游。

成都平原腹地更易受水患威胁,需要动员更大规模的人力协同劳作,平治水土,所以平原腹地诸城时代相对略晚,规模也更大。迄今已在温江红桥村遗址发现水利设施,“由4道人工坝体和3条河道构成,坝体上窄下宽,分层夯筑,临水一侧修有卵石护坡。”另外发现“人工水渠1条,长200余米,上口宽约 1.5 米,深约1 米,应与给排水有关。”[30]这些防洪水利设施的发现,以及聚落选址的规律性等证据,皆表明宝墩先民已积累一定的用水和治水经验,人们在活动空间的选择上呈现一定的避水现象,洪水与治水是影响古人活动空间选择的主要因素,[31]而城除了作为社会管理中心外,同时也是重要的水利枢纽工程。

长江下游也是古老的稻作区,但是发展脉络和文化传承关系较复杂,可能影响早期国家的衍生,其聚落体系较为特殊,拟另文讨论。

龙山时期稻作已传播到海岱南部地区。胶州市里岔镇赵家庄遗址发现了稻田遗存,[32]连云港藤花落城外和北部内外城之间也有着保存较好的稻作农业生产区。[33]可能正是由于海岱南部诸城的经济基础中稻作农业占比较大,城主要是作为农业社群中心的面貌出现,所以能够延续较长时间,而且发展出了华北地区唯一有着四级聚落群、拥有单一国家中心的早期国家结构,不同于华北地区其他各组城市所显示的多中心竞争型网络结构。[34]

(四)非以灌溉农业为基础的诸城邦国

完全不同于长江流域诸城建基于稻作农业与社会内生成长,涵括嵩山、中条山、海岱北部、东北及黄土高原地区诸城,皆不是在古代农耕发达区建城,不代表农耕大文明。

出现这些城址体系的原因多样,如可能代表地方政权势力兴起,包括本土贵族或外来暴力性统治;或在区域内强势家族的斗争背景下兴建起来,嵩山、中条山、海岱和东北地区的土城可能就如此,或者还包含更复杂的背景。上述区域,部分地区也有稳定的农业生产,如东北或海岱,但这不是灌溉农业,附近虽然均会有河流,但却没有人工水系,所以其社会体系里衍生出来的政权,并不建基于为改造生活空间而组织公共建设的行动。

有些城市,因位处于远程贸易路线上,利用其地理优势而建起来,其贵族也许是本地强族,也许是某种行业或贸易的专业派遣者。上述地区部分土城体系的建立,可能也包含有这种因素,尤其是海岱或东北地区的土城;东北与黄河中游的石城应该也是如此。有的城市更多是代表掠夺、战争文化的发展,从东北到河套所有长城地带的石城均有这种背景。

因此这些城是为军事防御功能而修建,它们都不是从本土社会内部原生创造而来,而是因外部刺激而起,蕴育这些城堡的社会基础在于不同生活方式族群的共生和交集[35],因此属于次生的社会现象。

人类文化,虽然十分多元且分类众多,但总结离不开两个要点:地球的自然条件和人类的本质。由此可推论,其间必然拥有某些共同的脉络,以及通用的基本规律。从亚非历史的脉络中,我们很容易看出几项规律,并依靠这些规律,更加客观地思考中国早期地域文化的特质。

例如:早期古老原生文明的发生区域,皆位处亚热带湿润气候区,即北纬26°至32°之间的地带,而32以北之地带,在此时期均属偏僻地区,文明、人口皆不发达。[36]至于位于北纬35度的埃勃拉、亚述等古城,则要到公元前第三千纪晚期,才始有快速的发展,而且其经济发展的基础并不是农作,先靠掠夺、战争,后靠贸易维生。这在上古史演变中,属于新时代的情况。直至公元前第二千纪中期,在北纬35─40度一带活动的加西特、胡里特、赫梯等非农耕族群,已强大到打败南方的原生农耕文明,甚至合并且在其基础上建立次生的上古帝国文明。

东亚地区北纬32/33度以北的城邦体系,除了一座西山城之外,都只是在公元前第三千纪末期才大量出现,都可见深受长江流域上古文明的影响,包括可以发现从长江流域来的货,如稻谷、海贝、长江流域制造的玉器和高等级的陶器等。各种南方的货,从河南、山东诸城遗址到长城地带都可见,考古发现这些例子甚多,需要专门研究,本文不详论。

从技术来看,北纬33-37度之间的河南、山东诸城,出现伊始就普遍采用较为成熟的分段版筑技术,看起来筑城技术的起点高,实际上正好说明其筑城技术并非本土原创,而是外来,或是外来影响下借鉴和再创新的结果。该地区的社会生活显然也建基本于本土农耕,但这是在长江中游文明影响和刺激之下,本土社会集中化、中心化发展到早期国家阶段的产物。与长江中游不相同的是这些地区并没有发展出治水体系,其城墙陡直而重防御,安全是建城的重要考量;建城时多用人、畜作为牺牲,表明建城事件在精神文化方面具有高度重要性。

公元前2400─1800年间是全新世温暖湿润气候到达最高点,也是气候震荡、长期波动和最后冷化的出发点。其时海平面水位最高,降雨量普遍增加,一方面使长江流域面临更多洪水风险;同时,也给内陆温带地区带来湿润气候,允许人口扩展,定居遗址在两百年内的时间大量增加,甚至到公元前2200开始出现社会规模化发展的趋势。

但是在北纬36度以北的地带(中国境内约在北纬36/38-42/43度间,境外北界到达北纬50/52度),因为不稳定的环境与人口扩展之间存在矛盾,人群之间的竞争也增加了,促使部分人群从原来以游猎为主兼营旱作农耕的谋生方式,转变到以掠夺为主的生活方式。因此发展战争技术而出现专门的游战族群。

游战族群逐渐发展出军事政权,以游战掠夺或远程贸易营生。他们在历史上发展青铜兵器技术,并逐渐掌握驯马交通技术。虽然其生活方式是部分流动,但同时也有定居点或根据地。所以,在从里海到渤海及日本海的广大区域内,在亚洲草原丘陵地带出现了非常多的大、中、小型城池,它们均属于军城,作为掠夺和防守的据点。

游战族群不断南下到农耕区掠夺,亦加剧南邻农耕区的社会紧张,为应对掠夺、保护自己而修建大小不同的堡寨。在这种族群冲突加剧的背景下,甚至一些作为掠夺者的强人和作为生产者的农民通过互补合作而形成共生关系。[37]

在这种时空背景下出现的华北石城或堡寨,都特别注重安全防护。多选择地形险要,易守难攻之地。无论是西部的陕蒙晋还是东部蒙辽冀的石城,大多位于黄土区,充分利用黄土区因冲沟侵蚀形成的破碎、分割地形特点,充分利用深沟高崖陡坡,随形就势筑城,达到以较少劳动付出即可保证安全的目标。攻防色彩浓厚,经常建筑多道墙垣,甚至设立双子城以增加安全备份,墙体常设置半圆形马面以增强防御功能。城的形状依地形而显得多样,城内生产性功能欠缺,生活设施不足,祭祀遗存也相当少,不像南方农耕区的城市那样有专业生产区。

虽然各石城有上述共同之处,但具体到每一组城,代表着不同的族群组织,呈现出不同的生计方式。其中黄河中游城堡沿着黄河干流或重要支流分布,濒临交通要道,能够居高临下控扼一方,显示其具有控制一方社会或控制远程贸易路线的目标。这些城的内部除了防御设施外,还有居住房屋和储藏窖穴;后者包括生活使用、中转贸易使用以及储藏远地珍宝的窖穴。内蒙中南部诸城的位置则离主要贸易路线较远,其石墙作用主要是保护聚落,这些城的功能应限于作地方性的防御中心。

至于东北地区夏家店下层文化诸城,其体系结构和功能较复杂,依笔者实地考察来看,其应该至少可分为四类,在空间上也应该至少分三组,可能代表着当地存在数个社会组织。

在努鲁儿虎山以南,最东边的康家屯、西沟、平顶山、丰下等石城(图五:93─96),靠着大凌河的高岸,面向渤海,依靠跟南方的贸易,建城的目标不是用作居住之城,而是作为沿河流贸易通道的据点。人们平时居住以及粟作农耕生产活动都安排在城址之下的平地。

在这些石城以西,大甸子土城位于大凌河支流牤牛河的上游一个名叫宝国吐的小型盆地内(图五:97)。大甸子土城包含贵族居住区和贵族墓藏区,更像是政权之宫城。其可能与上述大凌河高岸的多座石城共同构成一个国家化的社会体系。根据目前发掘资料,这一组城址的文化面貌最为丰富,应该是当时相当富裕的小国。大甸子以南的水泉土城(图五:101),或许也属于同一国家组织体系。大甸子在西侧靠近高山,山上目前没有发现城址,但是从空间判断,在这些山顶及咽喉之处可能有瞭望、保卫之据点。

在西侧保护大甸子的山脉以西,丘陵的高台上有赵宝沟、西梁等石城(图五:98、99),功能与社会体系不明晰,应该与大甸子不是同一个社会组织。

又向西在老哈河东岸山顶上的敖汉旗城子山城(图五:100),是该区域最大的石城,调查和发掘时在该城辨识出大型祭坛,其他功能不甚清楚,目前被理解为该地区的祭礼与神权中心,聚落部分却不在山脚下。城子山祭祀场所与大甸子贵族生活中心之间是否有关系,这是否为同一族群社会的据点?这些问题目前没有答案。

循着老哈河下来,在东岸上还分布有好几座山上的石城(图:102─106),它们之间的关系还等待考古学的发掘与研究。

在努鲁儿虎山以北,老哈河支流英金河流域的东八家、夏家店(图五:107、108)都位于山坡的下部,包含聚落区,其他功能还有待研究。再往西,是英金河支流阴河,其两岸低山顶上分布着密集的石城(图五:109─118),其明显是面向西边的远程贸易据点(通过该河谷可直达蒙古草原),同时该区域阴河河谷平地发现很多农耕居落。整个赤峰盆地是夏家店下层文化的农耕生活区。平地聚落中,二道井子(图五:127)土城可能属于该区域古国之政权中心,与阴河和英金河、半支箭河域的石城,构成一个以粟作和贸易维生的古国体系。

在大凌河流域与西辽河流域的分水岭努鲁儿虎山脉分布着一系列山顶石城,如东北部的大甸子西侧高山为大凌河流域与西辽河支流教来河的分水岭,在山上发现诸多石城(如兴隆沟地段),显示其防御方向为西北方。在西南部,大凌河流域与西辽河支流老哈河的分水岭地带,也在山上高处分布系列石城,如茅兰沟顶子山群城、四楞子山石城等。此外,位于玉带河与老牛河分水岭地带,亦分布着狼崽沟石城等。这种空间分布表明,这些流域显然被不同地方势力占据,且彼此间互相提防。

夏家店下层文化诸国的族群并不单一,通过远程贸易、族群流动以及战争,有不同的族群加入到这个多元社会,导致夏家下层文化与原来本土的红山文化之间存在很大的差异性,甚至可以看到红山文化传承中断的现象。所以东北这些古国并不是本土一脉相承地发展出来的,而是作为外来冲击下区域整合成果而出现的。

(五)总结

长江中游诸城是从社会内部自我成长起来进行社会整合的产物;城作为社会日常生活关键节点而存在,一座城一旦修筑就被持续使用,因持续使用且发挥作用而经久不衰。筑城技术经过漫长摸索而逐渐进步,显示出技术上的原始性和累积性,如多用较为随意的斜筑和堆筑方式筑城。城市结构设计突显其日常性,如前文所述,城墙宽大平缓,防御功能不强;濠沟宽敞且与自然河湖相连,城内有码头和水门等设施,具有很强的治水、用水、航运功能。城作为社会中心包含几种功能:盟会组织体系与管理机构;公用廪库及税务中心;祭祀与神权中心;宫殿与贵族墓;高技术的生产作坊区;国内外贸易中心以及各种交通线汇集场所。

长江上游成都平原诸城,则是在长江中游影响之下,本土化发展的结果。不过宝墩文化诸城的功能,还有待进一步研究。

与此相对比的是,长城地带诸城是在外部暴力组织、掠夺、战争与冲突风险加剧的背景下修建起来的属于防卫堡寨性质的城或据点,后来发展成为远程贸易的据点。它们并非由社会内部原生创造而来,系因外部刺激而起;突出强调其防御性,强调安全防卫是其主要特色。

长城地带中,黄河中游从公元前2300年以来逐渐成为中原与草原之间战争和贸易的要道。这种角色稳定传承到殷周,且到更晚时期影响到丝绸之路的衍生。因此,这些后来的历史进程,也突显了那些靠近黄河的黄土高原早期城址的历史意义。但在先商时期,它们的文化贡献还没有那么重要。至于东北地区,夏家店下层诸城和遗址群,明显呈现出几个以粟作、远程贸易和战争谋生的国家化社会。

河南、山东诸城则介于长江流域和长城地带之间,一方面受长江流域上古国家与城市文明的直接影响,在本土农业发展的基础上出现中心化和集中化趋势,使其具备建城的能力;同时也与长城地带一样,受到社会紧张与冲突程度加剧的困扰,产生建城的必要性。除了少数地区如鲁东南苏北、鲁西北可能出现两级城市加普通聚落的社会组织外,大多数地区一般以一座城为中心加周边聚落构成一个社会,与相邻的城则构成为具有频密互动关系的地方性社会网络。在考古上则表现为在某个特定区域内群城并起,竞相而生。

可以说,长江中游诸城是社会日常活动的中心,长城地带诸城则是在非常时候供人们藏身的据点,华北平原诸城的兴起则是区域中心化的结果,彰显的是统治者的权威。正因为如此,长江中游诸城能够持续存在数千年,而其他很多城延续使用的时间则极为短暂,只有数十年至一百来年;只有极少数地方如成都平原、海岱南部,能够将本地生活与城融为一体而被持续使用数百年。

(未完,待续)

【出处】郭立新、郭静云:《中国最早城市体系研究(二)》,《中国最早城市体系研究(三)》《南方文物》2021年2期,2022年3期。

参考文献略。

2020年游学:永登县连城镇鲁土司的历史

我要新鲜事2023-05-31 22:10:100000一国军将领把收缴文物偷运老家,遭冯玉祥一顿责打,脸都被打肿了

冯玉祥部没收陕西军阀盗墓得宝内幕本文作者倪方六民国盗墓史上有许多重大事件,在陕西,地方军阀党玉崐将宝鸡斗鸡台周秦遗址给挖了,挖出了大量的先秦重器和文物。党玉崐的盗宝活动是在1928年麦收前匆匆结束的。当时冯玉祥派了属下、后来的抗日名将宋哲元,前去宝鸡消灭党玉崐部。因为这原因,党玉崐盗出的宝物并没有多少出手,大部分还在他手里。(冯玉祥)我要新鲜事2023-05-27 07:17:360000我所知道的妇好墓发掘始末

写了这么多遗址,突然发现了一个bug,居然没写过殷墟,要知道殷墟可是当年20世纪百大考古发现的头把交椅,如今百年百大考古发现即使不是第一,也绝对是名列前茅。殷墟的发掘是中国人自己依靠自己官方出资独立发掘的第一个遗址,它的发掘也决定了中国考古学重史学的倾向。在殷墟众多重大发现中,妇好墓绝对是最值得一说的,妇好墓的发现使得甲骨文与考古有了契合点,从此殷墟的分期,年代以及商王世系就有了脉络。我要新鲜事2023-05-31 21:10:150000试论赫德在近代海关的人事管理(三)

试论赫德在近代海关的人事管理(一)试论赫德在近代海关的人事管理(二)接上文五、赫德在海关人事管理上的缺漏(一)职员录用人数的不公正我要新鲜事2023-05-31 22:10:490000