弘扬核心价值,坚持改革创新,不断推进陕西博物馆事业高质量发展

近年来,陕西博物馆事业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以习近平总书记对文物博物馆工作系列重要指示批示精神为根本遵循,以满足人民群众对美好生活向往为目标,以解决文化发展不平衡不充分为抓手,坚持创造性转化和创新性发展,用心用情用力推动博物馆事业高质量发展。在国家文物局的悉心指导下,在陕西省委、省政府坚强领导下,在相关部门的鼎力支持下,在全省文博工作者的共同努力下,全省博物馆基础不断夯实、布局不断优化,科学治理能力和公共服务水平不断提高,社会影响力和国际传播力不断提升。博物馆在弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的“主动脉”和“引擎站”的作用日益彰显,博物馆逐渐成为人民美好生活不可或缺的一部分。全省博物馆年均举办展览800余个、接待观众4900余万人次。

以完善公共文化服务体系为目标,

不断推进博物馆高质均衡发展

对标国家“十四五”文物事业和科技创新发展规划、博物馆改革发展总要求,出台《陕西“十四五”博物馆事业发展规划》《陕西省关于推进博物馆改革发展的实施方案》。按照“统筹布局、科学规划、重点突出、分步实施”原则,积极稳妥推进博物馆建设。

各级党委、政府不断加大对博物馆事业投入,博物馆县(区)覆盖率达91%。截至2022年底,全省登记备案博物馆350座,其中文物系统175座、国有行业系统62座、非国有博物馆113座,全省平均约11.2万人拥有一座博物馆。西安碑林博物馆、秦始皇帝陵博物院、陕西历史博物馆秦汉馆新建、改扩建工程等省级重点文化项目顺利实施,秦始皇帝陵铜车马博物馆、陕西考古博物馆对外开放。陕西历史博物馆、秦始皇帝陵博物院争创“世界一流博物馆”,市、县级博物馆“百花齐放”,行业和非国有博物馆异军突起,56家社区博物馆打通“公共文化服务最后一公里”。全省以国有博物馆为主体、非国有博物馆为支撑、社区博物馆为补充的博物馆体系基本构建,大馆引领带动、区域协同、均衡谋篇的发展格局初步形成。

陕西考古博物馆

陕西考古博物馆

西影电影博物馆

西影电影博物馆

以科技保护为支撑,

全面提升藏品科学管护和研究利用水平

坚持固本强基,不断加强博物馆藏品的科学化、制度化、规范化、标准化、信息化建设。强化制度建设,先后出台藏品管理、文物数字化、库房建设、馆藏文物鉴定、文物科技保护等规范、标准、文件30多项。强化平台支撑,开发陕西省可移动文物管理平台、馆藏文物鉴定管理平台、可移动文物数字化平台等,实现馆藏文物动态化管理、科学化鉴定、数字化应用。持续推进全省珍贵可移动文物数字化保护工作,建立市级可移动文物资源数据中心,构建符合陕西文物资源特点的可移动文物预防性保护和数字化建设体系。

与省内9所高校联合组建“陕西省文物科技保护创新联盟”,不断强化推进5家国家级文物保护重点科研基地及33个国内文物科学实验室和文物修复室建设的辐射带动作用。陕西省考古研究院获批省级重点实验室。开展跨领域、跨学科研究,与省社科联、省科技厅联合开展科研课题和“两链融合”文化遗产领域专项研究,不断深化文物保护利用领域的基础研究和关键技术研发。先后获国家科学技术奖二等奖1项、联合国教科文组织“亚太区文化遗产保护荣誉奖”2项、国家文物行业大奖10项。

以满足人民美好生活为指引,

不断激发博物馆内生动力

实施“博物馆 ”战略,充分发挥文物资源在助推公共文化服务、传承优秀文化、助力乡村振兴、传播中华文明的作用,促进博物馆与教育、科技、旅游、商业等跨界融合,激发博物馆创新活力,使博物馆成为赋能经济发展、助推产业升级的新动能。

立足创新抓陈列展示,实现思想性与艺术性相融合。坚持“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命担当,精心策划“彩陶·中国”“玉韫·九州”等实证中华文明起源、展示中国历史发展脉络、彰显中国共产党人精神谱系的精品展览,鼓励策划集陈列展览、教育活动、学术研究、文物创意于一体的分众式精品展览。推出成体系、多专题省外交流展览,构建独具陕西特色的文物巡联展体系。先后有25个展览入选“全国博物馆十大陈列展览精品”,19个展览入选“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介。

彩陶·中华——中国五千年前的融合与统一

彩陶·中华——中国五千年前的融合与统一

大唐长安——陕西唐代文物精华展

大唐长安——陕西唐代文物精华展

联合省教育厅共青团等举办“记忆与荣光”系列活动启动仪式

联合省教育厅共青团等举办“记忆与荣光”系列活动启动仪式

立足融合抓社会教育,实现功能性与趣味性相结合。以“一个博物院就是一所大学校”为基准,成立“陕西博物馆教育联盟”。建设首批25家中华优秀传统文化传承基地,施行“七个一”发展思路。被国家文物局确定为“博物馆历史文化进校园”试点省,与教育、团委等部门联合开展优秀文化“六进入”活动,形成以常态化公众教育、传统节日文化教育和特色研学教育三位一体的博物馆教育工作方法。助力“双减”,健全馆校合作长效机制,推动博物馆与中小学课程教育、社会实践活动、体验式教学等有机结合。通过虚拟展览、线上讲解和互动体验等方式让文物“活”起来。

立足开放抓数字建设,实现智慧化与共享性相结合。抓融合求实效,在“互联网 中华文明”三年行动计划、“互联网 文物教育”平台、数字博物馆建设等方面积极探索,不断推进博物馆网络化、数字化、智能化,持续构建线上线下相融合的博物馆传播体系。

在上海参加IP授权展

在上海参加IP授权展

立足共享抓文创产业,实现普适性与专业化相统一。挖掘整合陕西文物资源,积极推动馆企合作,以文化促进创意发展、以创意推动文化传承。与陕文投集团联合成立陕西“互联网 中华文明”文博创意产业联盟。与腾讯合作“互联网 智慧服务”平台,联合上线《国宝故事》节目。与中国移动联合上线“互联网 革命文物”平台。凤堰、宜君两处古梯田生态博物馆助力乡村振兴,获全国民生示范工程,博物馆切实赋能美好生活。

以文明交流互鉴为抓手,

不断拓宽博物馆事业发展维度

充分发挥陕西文物“金色名片”作用,实施文物外展精品工程,讲好中国故事,传播好中国声音。五年来,先后在26个国家和地区举办展览52个。秦始皇帝陵博物院与美国史密斯尼协会合作教育传播项目入选全球世界遗产教育创新案例。汉景帝阳陵博物院教育项目获国际博协“2022年最佳教育实践案例”。积极为中外文化遗产领域的合作贡献陕西智慧,加大与境外相关机构在文物展览、科技保护等方面的合作力度,中法联合秦兵马俑保护修复和公输堂保护研究合作纳入中法高级别人文交流机制。加强与港澳台地区的交流合作,增进国家认同、文化认同。

优秀历史文化走进美国华盛顿国际学校

优秀历史文化走进美国华盛顿国际学校

新时代,新征程,陕西文物系统将以党的二十大精神为指引,坚决贯彻落实习近平总书记关于文物博物馆工作系列重要论述和来陕视察重要讲话精神,准确把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,不断提升博物馆治理能力现代化,推动博物馆服务水平再上新台阶;不断丰富博物馆文化产品供给,推动博物馆成为赋能经济社会发展的新动力;不断深化博物馆交流合作的辐射作用,助力宣传展示陕西新发展新形象,逐步实现博物馆的“人本化服务,系统化思维、数字化利用、融合化发展、国际化视野。”使博物馆日益成为促进经济社会高质量发展的积极力量,成为促进文化事业繁荣和文化产业发展的积极力量,成为满足人民美好生活需要的积极力量,成为提升中华文化国际影响力的积极力量,为奋力谱写陕西高质量发展新篇章贡献力量。

作者:陕西省文物局

本文刊登于《中国文物报》5月12日第7版

编辑 | 张 怡 实习编辑 | 杨晓雅

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

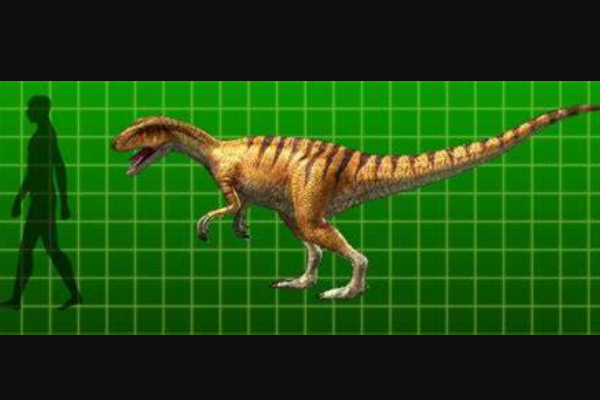

嵴鼻龙:大型肉食恐龙(长5-6米/鼻骨长有细小冠饰)

嵴鼻龙是一种兽脚亚目下的角鼻龙科恐龙,诞生于1亿5000万年前的侏罗纪末期,体长普遍可以达到5-6米,属于大型肉食恐龙的一种,它最大的特点就是鼻骨上方长有数个细小的片状骨质突起,被认为是争夺交配权而产生的饰物。嵴鼻龙的体型我要新鲜事2023-05-10 15:54:530000白垩纪中型恐龙:福井盗龙 日本出土的唯一一种食肉恐龙

福井盗龙是一种鸟兽脚类恐龙,诞生于1-1.2亿年前的白垩纪初期,体长可达4.2-7米,第一批化石发现于日本的胜山市,算是第一只正式被日本自己命名的恐龙,在日本发现的全部三种恐龙之中,福井盗龙算是其中唯一的食肉恐龙,据说在2013年的时候才确定它可能是暴龙超科的恐龙。福井盗龙的种属关系我要新鲜事2023-05-08 13:36:330000新时代百项考古新发现丨西藏阿里故如甲木墓地和曲踏墓地

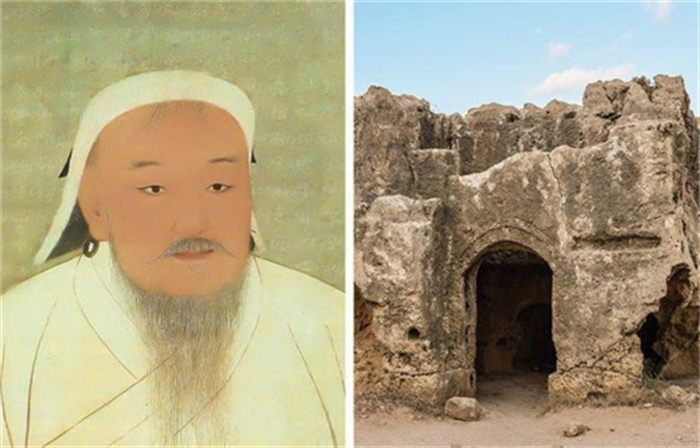

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文物考古工作高度重视,我国文物考古工作取得巨大进步和辉煌成就。这十年的全国十大考古新发现评选推介活动,推出了一大批优秀的田野考古发掘项目。我要新鲜事2023-05-07 00:30:590003成吉思汗墓陵诅咒显现是真的吗

成吉思汗是蒙古民族的伟大领袖,他在13世纪时不仅将蒙古帝国建立为亚洲最大的帝国,而且还统一了所有的蒙古部落。虽然成吉思汗已经逝世多年,但是他的传说和故事仍然在蒙古族中流传。其中最重要的秘密便是成吉思汗的墓究竟在何方?我要新鲜事2023-04-15 01:49:390000方辉等:大河上下 灵岳之间 上古时期黄河流域的文化联系与族群融合

小瓜按:本文是目前考古界少有的从古代模糊的文献出发去追溯考古现象所表现的黄河流域东西方交流的论文。所以应该会比较受广大网友们的喜爱。但是从我这种学考古的人来看还是很不过瘾的。古文献所反映黄河流域东西交流在考古学上是很明显的,除了文中提到的彩陶和玉器外,到夏商时期夷夏东西的互动始终贯穿到西周时期齐鲁的建立及之后。而这个复杂过程恐怕又不是作者一篇论文所能道尽的。只能说山大博士读得不容易啊!我要新鲜事2023-05-31 21:04:380001