考古证明:中国文字始于7300年前 并非来源于苏美尔文明

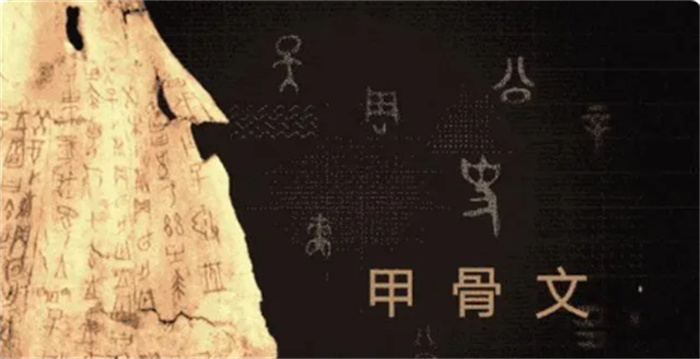

近代以来,关于苏美尔与中华文明的关系,一直存在着多种猜测和理论。其中,最典型的观点之一是认为苏美尔人东迁至中国,将象形文字引入中华文明,并为其点亮了灯火。这个观点的主要依据在于苏美尔被认为拥有世界上最古老的象形文字,因此有人认为苏美尔影响了中国,甚至将苏美尔文字视为甲骨文的源头。

这一观点已经在上个世纪80年代被考古证据所推翻。因此,我们需要重新审视这个观点,并通过考古发现来理解中华文明的真正源头。

首先,我们需要了解世界上五大古代文明古国,其中除了中国之外,其他四个都曾经使用象形文字,而且比甲骨文要早。古美索不达米亚的楔形文字,古埃及的象形文字,古克里特岛上的米诺斯象形文字,以及古印度的哈拉巴文化象形文字,都是比甲骨文早的文字系统。

根据西方历史观,甲骨文的形成时间大约是距今3600年或距今3300年(从盘庚迁至殷时计算),远远晚于其他四个古代文明。从时间上看,中国似乎更可能从其他文明中学习文字,而不是向苏美尔学习。

近年来的考古发现却提供了新的证据。例如,河南舞阳贾湖遗址和安徽蚌埠双墩遗址都发现了古老的刻符,距今已有7000年以上的历史。这些刻符的形状和结构与现代汉字非常相似,有的甚至与甲骨文十分相似。这些发现引发了学者们的兴趣,并引发了对这些刻符是否代表文字的争论。

尤其是双墩刻符,数量多达630个,几乎都刻在不易察觉的地方,显然不是用于装饰的。这些刻符的形状简洁、生动,具备文字的书写特征。更重要的是,一些双墩刻符在江苏镇江、安徽宣城等地的遗址中也被发现,这意味着它们不仅仅是孤立存在的符号,而是一种用于表达特定含义的记录符号。这些特点使得双墩刻符被普遍认为是一种原始文字。

此外,学者们已经开始解读双墩刻符,发现它们涵盖了各个方面的内容,包括生产、生活、宗教、艺术等。这些刻符的存在为我们提供了有关史前时期的丰富信息,可以被看作是史前时代的“档案馆”。

因此,可以得出结论,双墩刻符很可能是一种文字系统,尽管这个系统在某个时期可能未能直接传承下来。但它的一些特征和方法可能融入了其他文字系统,如甲骨文,这也证明了中华文明的多元性。

另一个有趣的发现是在距今4000年前的青海马家窑文化遗址中,考古学家发现了一些刻符,包括井形、栅栏形、网形、日形、中形和数字形等,与双墩刻符非常相似。这一发现令人疑惑的是,这两个遗址之间相隔了整整3000年,却出现了相似的刻符。这引发了更多关于这些遗址之间是否存在联系的疑问。

根据目前的考古证据,中国的文字系统至少可以追溯到7300年前,甚至可能更早达到8000年前。这一事实表明,中国的文字系统不可能是从苏美尔或其他文明“进口”的。相反,更有可能的情况是,古代东西方文明之间存在着经济和文化交流,中国的原始象形文字传播到了西方,苏美尔或其他文明可能从中国学习了象形文字,并在此基础上发展出自己的文字系统。

因此,对于一些仍然坚持苏美尔或其他文明影响了中国文字的观点,我们需要更加理性地审视这些观点,看是否基于科学的证据,或者是否受到了一种西方中心主义的偏见的影响。历史和考古学研究需要持续进行,以揭示中华文明的真正源头和发展历程。

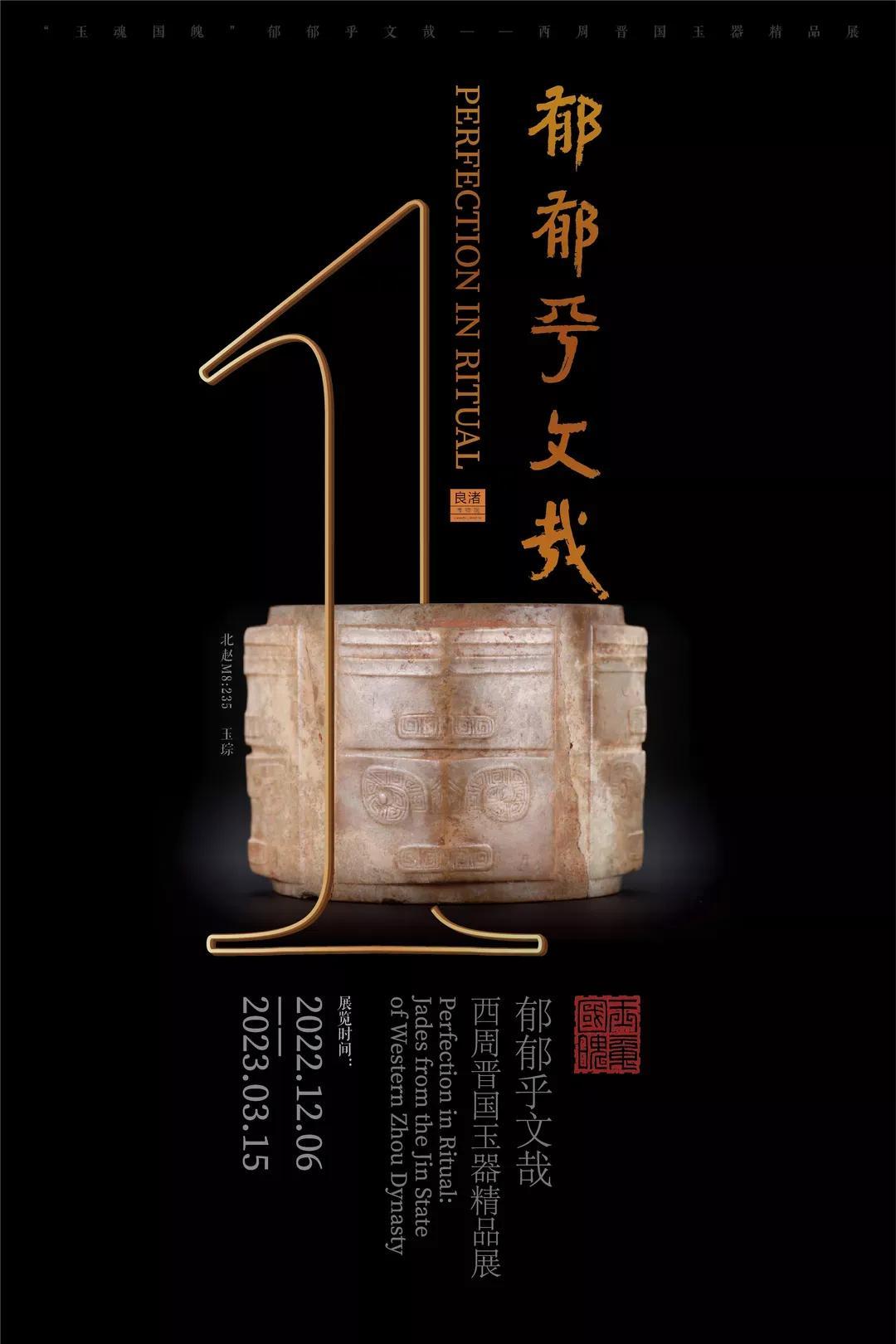

西周三晋玉器之改制的前代玉器

出于某种目的或原因,将已经完工成形的玉器,改制成新器形的行为,在中国古代并不罕见。最著名的玉器改制,当属秦始皇将价值连城的“和氏璧”改为“传国玉玺”,据说“受命于天,既寿永昌”的篆书印文,出于李斯的手笔。当然,这里面传说的成分过重,经不起推敲,加之“和氏璧”与“传国玉玺”都没有传世,查无实证,只能“姑妄言之姑听之,豆棚瓜架雨如丝”,当故事讲了。我要新鲜事2023-05-26 16:54:570000末代皇帝溥仪首次领到新中国工资,立刻买了样东西,感叹来之不易

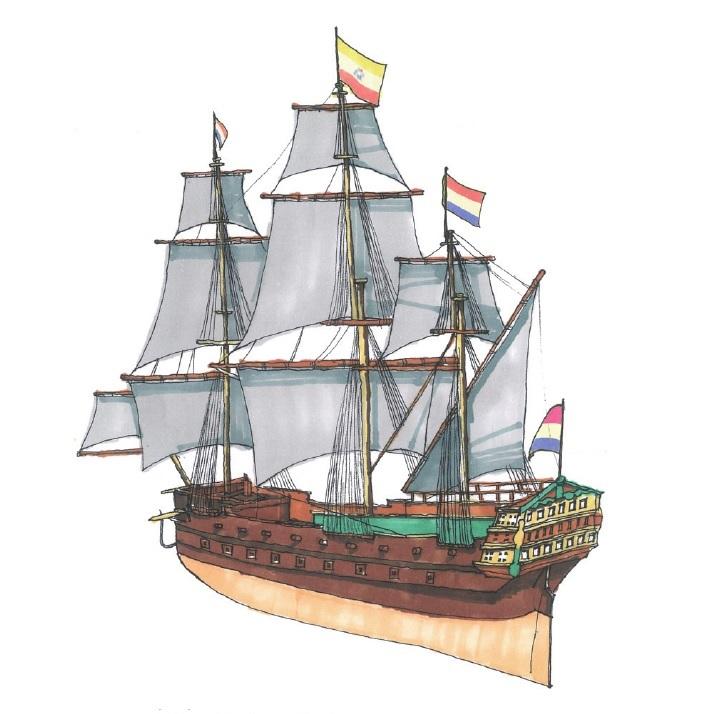

我要新鲜事2023-05-25 15:23:550000荷兰东印度公司沉船满载中国瓷器,海底盗宝,催生中国水下考古

@考古军中马前卒@水下考古张瑞@长门文轩@诗经女孩欢迎关注#中国水下考古#我们的祖国有着辽阔的海疆,海上丝绸之路的历史也非常悠久;水下文化遗产丰富;保护和研究工作任重道远。但是,中国水下考古事业的发生、发展却经历了一段曲折、甚至屈辱的过程,老李今天为大家讲讲这段还不算久远的历史吧。我要新鲜事2023-05-25 15:38:500002专家通过盗洞探查古墓,意外发现了曹操墓

21世纪初河南安丰乡,高穴村的一位农民,在自家农田里意外发现了一个巨大的盗洞。当时这位农民,立刻就将这一发现反映给了乡党委的贾书记。贾书记看见盗洞以后,便意识到地下很可能有一座古墓,被盗墓贼光顾过了。为了及时抢救,保护这座古墓中的文物,贾书记将这一情况,及时上报给了当地的考古部门。当地考古部门得到消息以后,又立即派出一名考古学者,前往村子中探查古墓的具体情况。我要新鲜事2023-05-17 20:46:410000宋江宁:对考古学学科性质和中国考古学学科发展的思考之二

小瓜按:这是宋江宁先生“无角度,不学术”的续篇。宋江宁:对考古学学科性质和中国考古学学科发展的思考如果说上一篇是宋老师在思考考古学是什么的缘起以及问题的提出,那么本篇便是他尝试回答问题,并指出当下考古学学科定位的问题以及可行的解决方案。在文中他把考古学与医生看病相类比,从而从研究对象对考古学再次定位。他的反思值得我们现在从业人员深思!一、引言:为什么生病要找医生?我要新鲜事2023-05-31 21:04:400001