安徽发现一种文字 比甲骨文早近4000年:中国有7300多年文字史

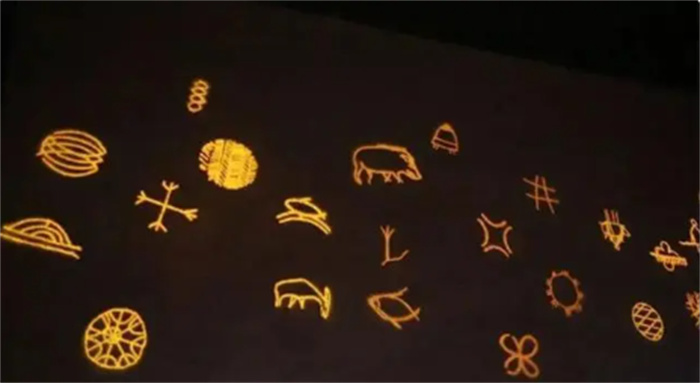

中国古代文字的起源一直是学术界关注的焦点。在安徽蚌埠淮上区双墩村的一座距今已有7300多年历史的上古遗址中,考古学家发现了一批引人注目的刻符,被称为“双墩刻符”。这一发现引发了人们对于中国文字演化过程中双墩刻符所扮演角色的研究。

西方学者长期以来并不承认双墩刻符以及其他上古刻符属于文字,他们认为中国文字的起源始于商代的甲骨文,即公认的历史仅有3300多年。双墩刻符的发现却对这一观点提出了挑战。那么,双墩刻符究竟是一种何种形式的文字,它在中国文字的演化中扮演了怎样的角色呢?

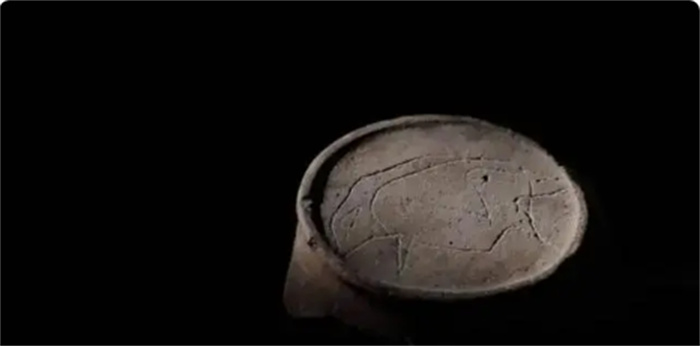

双墩刻符主要出土于双墩遗址,与其他遗址相比,双墩遗址中的刻符数量最多。与其他遗址的刻符相比,双墩刻符的刻画位置明显不同。大多数双墩刻符被刻在陶碗、钵、杯等器皿的隐蔽部位,比如内外底部等。这种刻符位置的选择表明它们具有特殊的意义和用途,而非仅仅用于装饰。

在安徽滁州定远县的侯家寨遗址中,也发现了一些双墩遗址的刻符。这一发现表明在一定范围内,已有固定形态的符号得到认同并使用,具备了文字社会性的特点。类似的双墩刻符还在安徽宣城绩溪县石子山遗址、江苏镇江句容丁沙地遗址等地发现。这些发现表明双墩刻符是一种特定地域范围内的族群之间用于表达特定含义的记录符号。

双墩刻符已经发展到了能够“连字成句”的程度,这说明它们背后应该有一套文字系统。双墩刻符可以分为表意、戳记、计数三大类,用于记录双墩先民的生产生活、宗教、艺术等活动。这些刻符具有简洁、生动、形象的特点,已经具备了文字书写的基本特征。刻符的组合形式多样,通过不同的组合和重复使用同一符号,可以表达相对完整的意义,构成越复杂的刻符组合意义越丰富。这些特征表明双墩刻符已经具备了语段文字的特点。

双墩刻符与甲骨文之间的关系还需要进一步研究,但可以确定的是,双墩刻符对甲骨文以及中国文字的形成产生了重大影响。有些刻符与甲骨文可能存在直接的传承关系。此外,双墩刻符具备了象形、指事、会意三种造字方法,占了汉字“六书”的一半。这说明双墩刻符在造字方法上与甲骨文有相似之处,可能对甲骨文的形成起到了影响作用。

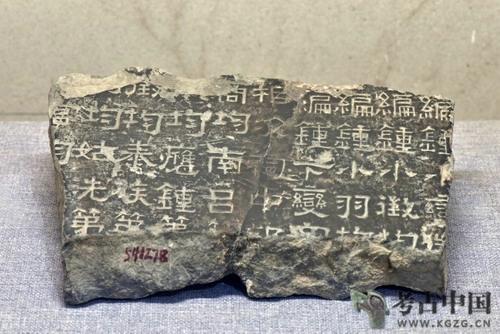

「考古词条」铁器时代 · 汉魏石经

我要新鲜事2023-05-26 10:13:050001老人挖到西汉文物 主动上交给国家(上交文物)

老人挖到价值百万的青铜器选择上交国家。2010年的一天,74岁的老人史保财在自家地里干活时,一铁锹下去,听到光的一声脆响,抛开土层石堡,才发现黄土中隐约有块深绿色的东西,完全挖出时,发现他是一个三条腿,另有一鸟嘴形状的铜孔。拿回家乡亲们也都特意赶到他家里参观鉴宝。不久后,听说史保财在地里挖出价值连城宝贝的消息在村子里传看,闻讯赶来还有很多文物贩子,在看到铜仆时,都愿意出高价进行收购。上交文物我要新鲜事2023-10-29 19:55:530000老农民捡到一个陶罐 没想到居然是国宝(国宝文物)

农民挖出的像老鹰一样的罐子是新石器时期文物。1957年,陕西一个县城,农村的农民在田地里耕作的时候,突然感觉自己的狸犁好像是被一个坚硬的物体给卡住,于是他用手将这个东西给拿出来,本来他以为是个石头,但却发现这是一个像是一只老鹰一样造型比较奇怪的器具。不过当时他根本没有觉得这是一个古董文物,而是把这个罐子给拿回了家,当做鸡吃饭的盆子。不过后来又放到了墙根里当成一个鸡肋的摆件。考古队发现我要新鲜事2023-11-03 19:40:470000明代玉器的常见分类 纹饰图案与雕琢技法

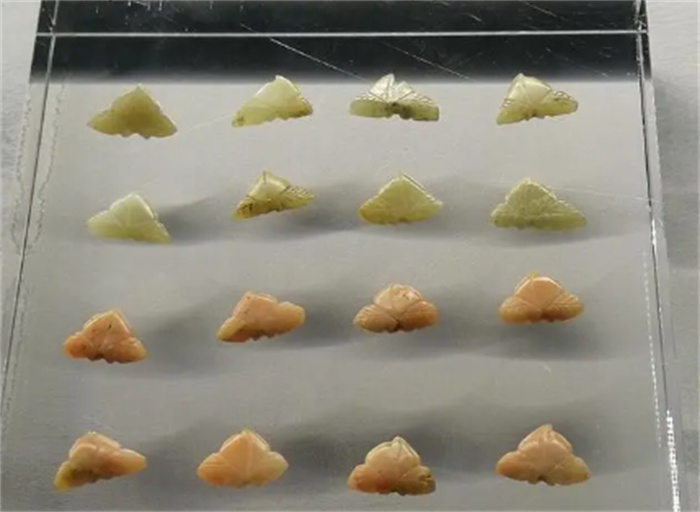

明代玉器在我国古代玉器中具有特殊的分类、纹饰和雕刻技法。明代玉器的刻制精湛,但细节雕琢相对不太精细。雕工注重立体感,许多作品呈现出“玻璃光泽”。一、明代玉器的类别1、玉饰品类明代玉饰品多样,包括玉带板、玉带钩、玉带扣、玉簪、玉坠、玉佩和玉牌等。其中,玉带板采用羊脂白玉或青玉制作,可镂空雕琢出高浮雕,呈现出元代风格。玉带钩的形制丰富多样,如条形、琵琶形和螳螂形等,雕刻有龙、螭、兽和鸟等形象。我要新鲜事2023-08-30 20:52:260000越王宝剑两千多年不生锈 专家放大发现秘密(勾践剑)

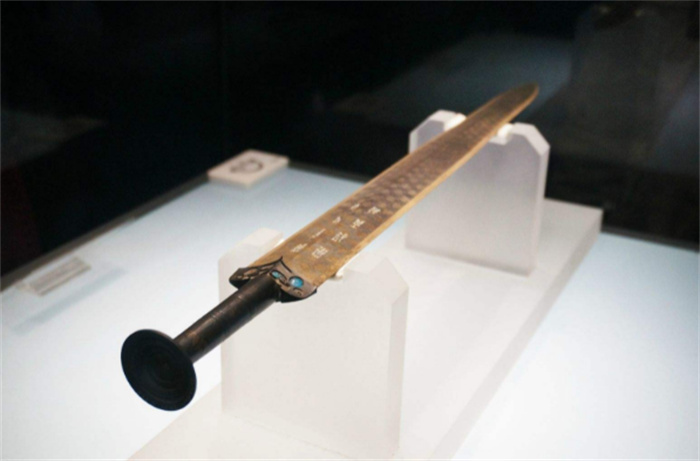

越王勾践剑两千多年都没有生锈的痕迹。号称天下第一剑的越王勾践剑1965年出土于湖北省荆州市附近望山的一个楚墓中。刚发现时,他被放在墓主人尸体的左手边,从剑鞘中拔出宝剑时,他身上没有一丝的锈迹,就像刚刚做出来一样。尽管深埋地下2500年,但他依然完好如新,剑刃依然锋利无比。考古人员在用手势摸剑刃锋利程度的时候,一不小心竟然将手指划破。锋利宝剑我要新鲜事2023-10-29 19:47:000000