「考古词条」铁器时代 · 汉魏石经

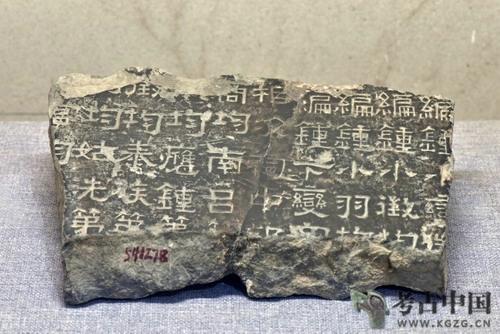

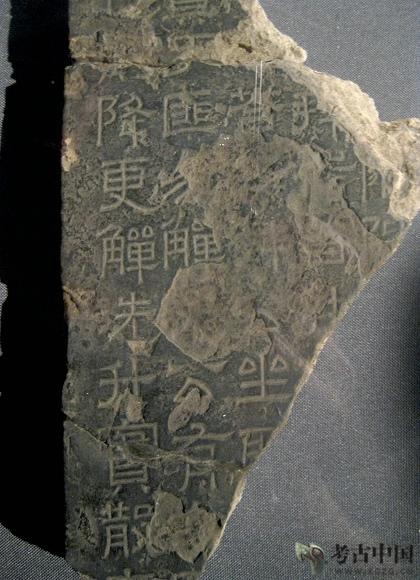

▲ 《熹平石经》残石洛阳太学遗址出土

▲ 《熹平石经》残石洛阳太学遗址出土

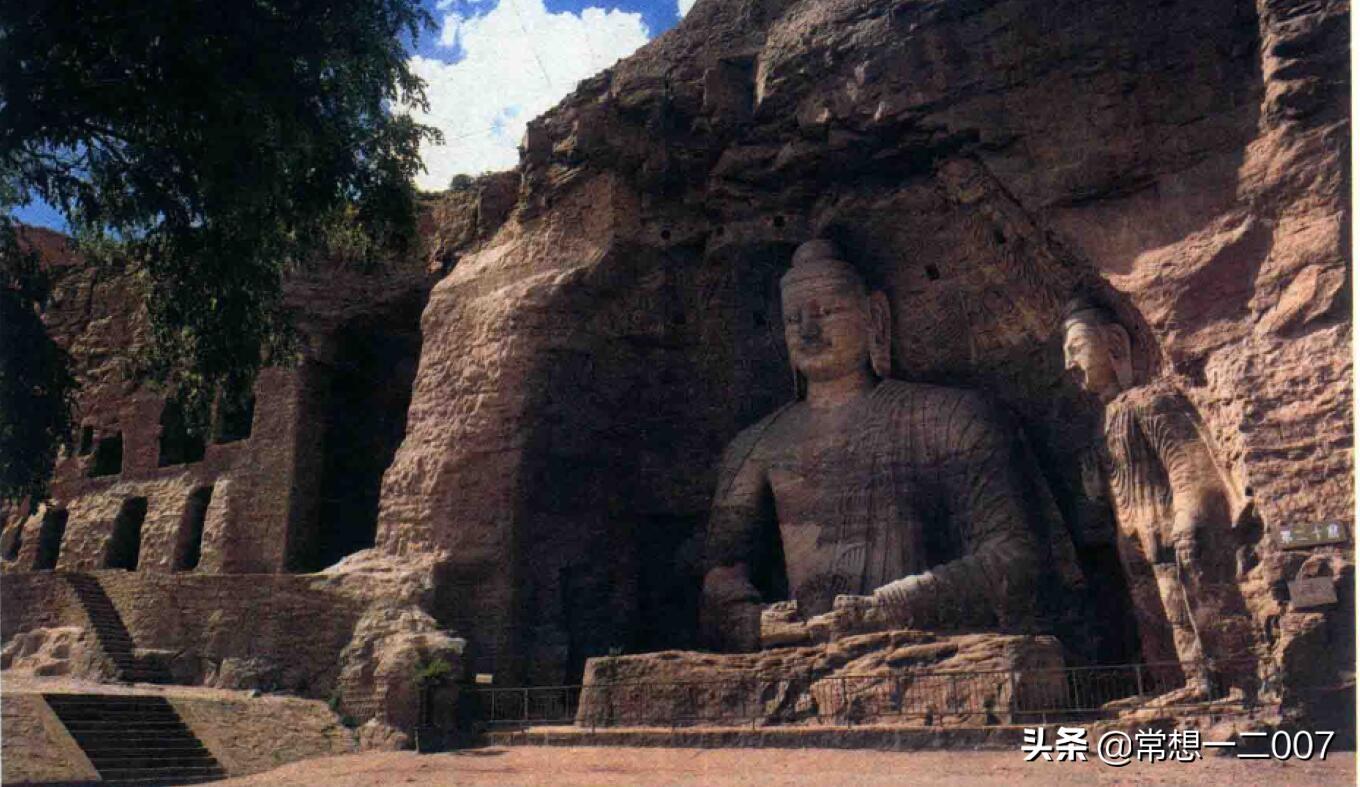

东汉和曹魏时所刻的碑石经书。为中国历史上最早的官定儒家经本。汉石经又名《熹平石经》、《一体石经》;魏石经又名《正始石经》、《三体石经》。汉魏石经原并立于洛阳故城南郊太学讲堂的东西两侧。汉魏太学遗址在今河南省偃师县佃庄乡。汉魏之后,石经迭遭严重破坏,原碑已不存在,自宋代以来时有石经残石出土。自宋洪适在《隶释》中著录石经拓本以来,历代有人传拓收集石经残字作为校勘经文、研究文字书法之用。20世纪20年代后期,马衡等学者收集研究汉魏石经并依据石经拓本复原碑图。近年来在洛阳太学遗址内陆续发现和收集到一批石经残石及其碑趺,同时注意到一石两面的刻字行款,因而在复原和研究石经的碑数、排列次序和安放位置以及校勘经本方面都有新的认识。

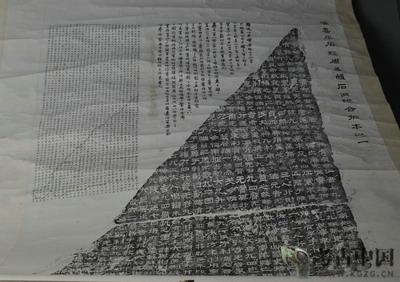

▲ 熹平石经《周易》残石(拓片) 河南博物馆藏

▲ 熹平石经《周易》残石(拓片) 河南博物馆藏

汉兴太学,设五经博士。博士传经各以家法教授,由于长期辗转和传抄致使经文章句甚多舛误。到东汉桓灵之际,诸经博士试甲乙科时,竞争激烈,至有贿赂欲使经籍合其私文者。及至熹平四年(175)蔡邕、李巡等人主持订正经籍文字,经灵帝许可,刊于碑石,立于太学讲堂的东侧,于是诸儒晚学视为正本。

《熹平石经》 始刻于汉灵帝熹平四年,讫至光和六年(183),凡历9年而成。依杨龙骧《洛阳记》记载,刻石四十六碑,立于太学讲堂前的东侧,有《鲁诗》、《尚书》、《周易》、《仪礼》、《春秋》、《公羊传》、《论语》等七种经文。每经碑石骈罗相接,以瓦屋覆之,四面设栏障,开门于南,河南尹设吏卒专门管理。东汉光武帝时设立五经学官十四博士,皆是今文经学家。《诗经》有鲁、齐、韩三家,《易经》有施、孟、梁丘、京氏四家,《尚书》有欧阳、大小夏侯三家,《礼经》有大小戴二家,《春秋公羊传》有严、颜二家。最初本欲尽刻十四家章句,后以其势所不能,每经只以一家为本,仅在每经的碑末,另列诸家经文章句的异同于校记。

▲ 汉魏石经 山东博物馆藏

▲ 汉魏石经 山东博物馆藏

汉石经碑面无纵横界格,系一字隶书直下行文。每石行数、每行字数各不相同。碑石长方形,经文自右至左,每经自为起讫,先表后里,每经的每篇小题在上,大题在下,占一行。据王国维考证,每碑一面约35行,每行75字左右,为标准的四分体隶书,每10字约合“建初尺”一尺许,碑下有座,碑身插于座中。《熹平石经》刻成后7年,董卓烧毁洛阳宫庙,致使洛阳太学荒废,石经受到一次严重的摧残。

▲ 正始石经《尚书》残石(拓片) 河南博物馆藏

▲ 正始石经《尚书》残石(拓片) 河南博物馆藏

《正始石经》 魏文帝黄初元年(220),复立太学于洛阳,于正始二年(241)又立《正始石经》于太学讲堂西侧。特立古文经石以补之,所刻的石经只有《尚书》、《春秋》2部。经文皆用古文、小篆和隶书3种字体书写,后世因而称为《三体石经》。

《正始石经》在每一碑面刻有纵横线条为界格。一字三体直下书刻,每面约33行,每行60字。碑石皆是平顶的长方形。每碑行数各不相同。1922年洛阳太学遗址出土的一块《三体石经》,两面经文1800余字,正面刻《尚书》的《无逸》、《君奭》篇,背面是《春秋》僖公、文公传记。20世纪30年代初,《君奭》篇的左下角残碑出土,正面下刻 “第廿一” 3字,背面刻“第八” 2字,马衡据以推断,《正始石经》应是28碑。1957年西安市发现了《尚书·梓材》残碑一段,下刻“正始二年三月”及“第十七石”,这2块残碑的记数都证实了28碑的推断是正确的。

盗墓界不成文的规定?即使再贪,墓中的这件文物也绝对不能拿

我要新鲜事2023-08-05 19:37:170000中国长城屹立不倒 考古专家发现秘密(长城秘密)

万里长城屹立的秘密是城墙内填充的百吨碎石。长城的山海关屹立数百年而不倒的秘密,其实原因就藏在墙体的内部。它的地基部分每块都是重达三吨的花岗岩,并且在石块与石块之间用蝴蝶形的铁索固定,这样能有效的预防石块在潮汐长将时四处移动。不仅如此,上下九层高达14米,严丝合缝的花岗岩巨石,让敌人想轻易凿开城墙几乎是不可能的事。万里长城我要新鲜事2023-10-20 20:34:440001日享一书ZZz03《中国石窟寺研究》宿白著

我要新鲜事2023-06-01 02:45:430000神秘古墓惊现清水棺材!山东小山村掀起考古热潮!

要是对于考古以及古墓等比较有兴趣的朋友,肯定都听说过,有一说法叫做十墓九空,大概的意思是当我们现在挖掘的时候,十个墓穴里面有九个都是空,这些空的墓穴自然因为已经被盗墓贼光顾,其中被挖掘最多就是一些汉代的墓穴,主要因为汉代的时候非常流行厚葬,不光有着很高的规格,而且会有着很多的陪葬品,才会让那么多的盗墓贼惦记上。汉代古墓我要新鲜事2023-08-17 17:45:560002周清澍:怀念社科院最有学问的张政烺先生

我要新鲜事2023-05-29 05:43:030001