中国5000年前星图:记录一个特殊星象,泥版文书没有记录

十八世纪,随着西方殖民入侵,由此发现失落的两河文明,揭开了一段辉煌的上古史。在泥版文书上,西方学者破译了很多惊人的先进知识,其中之一就是天文。

根据泥版文书记载:苏美尔、巴比伦等文明,他们绘制的星象图,与现代星相图几乎毫无二致;他们对太阴月时间的计算值,与现代比只差三分之一秒;据说,苏美尔人还发现了冥王星(现代发现时间为1930年),还声称太阳系存在12个星体.......诸如此类层出不穷,让人不得不惊叹。

与此同时,在遥远的东方,最迟在距今8000年时,中华民族已经观象授时,与苏美尔人一样仰望星空,从而留下了很多珍贵的古代天象资料。前几年,中国考古发现5000年前的星图,记录北斗星的一个重大变化,印证了中国历史,但奇怪的是,天文高度发达的苏美尔、巴比伦等却没有记录。

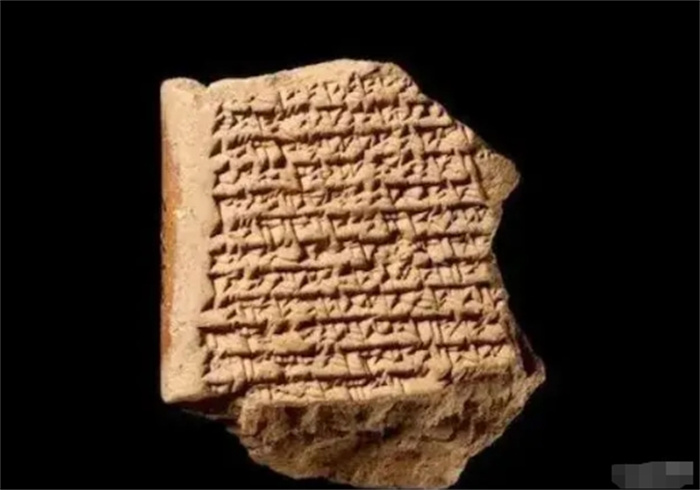

泥版文书中的北斗星

由于农业生产需求,中国先民开始观象授时,而北斗群星在夜空中极其显眼,北半球都可以观测到,于是在漫长的观象过程中,古人发现北斗可以授时,即斗柄东指,天下春;斗柄南指,天下夏;斗柄西指,天下秋;斗柄北指,天下冬。

与中国一样,苏美尔天文也起源于农业需求,但泥版文书上没有发现他们观测北斗星的记录。按理说,北斗星在夜空中极为耀眼,苏美尔人不太可能视而不见,因此泥版文书上没有,或是因为记录北斗星的泥版被毁,或是两河地区并非四季分明,北斗授时对其不太重要,故而对其不太重视。

巴比伦时代,他们比较重视北斗星的观测,泥版文书记载的巴比伦星象图中,他们将北斗星划归为大熊星座,并给它了另一个名字叫“大车”,其中北斗星是七颗。耐人寻味的是,中国将北斗星称之为“帝车”,这与“大车”名字意思基本一致。

考古发现“北斗九星”

按照正常理解,北斗只有七颗,即天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光。但根据先秦文献记载,北斗其实有九颗,只是其中辅星、弼星隐而不见了,即“七现二隐”。《黄老经》记载:“第八洞明星(左辅),则辅星之魂精阳明也;第九隐元星(右弼),则弼星之魂空灵也。”

问题在于,由于古人将辅星、弼星视为吉祥之星,见其之人往往会大富大贵,将之进行神话了,而且古人长期只观测到七颗,因此就不得不让人怀疑,“北斗九星、七现二隐”是不是编造而来的?

2020年,在河南郑州巩义,连续考古八年的“双槐树遗址”,取得了令人震撼的发现,其中之一就是:双槐树遗址中心居住区的九个陶罐,与其相距百里的青台遗址的九个陶罐,与北斗星象一致,确认为“北斗九星图”。也就是说,在距今5300年前,古人观测到的北斗星是九颗。

九颗如何会变成七颗

战国著名天文著作《甘石星经》记载:“北斗星谓之七政,天之诸侯,亦为帝车。”可见,至少战国时已经认为“北斗七星”了。但既然上古是“北斗九星”,那么如何变成“北斗七星”,硬生生的少了两颗?

现代学者分许:上古时期的辅星、弼星应该略微明亮一些,可以肉眼见到,但后来逐渐暗淡,肉眼基本看不到,于是才有“七现二隐”的说法。《河图》记载:“黄帝治,景星见于北斗也。”所谓“景星”,古人眼里的时显时隐的祥瑞之星,符合辅星、弼星的特征。因此,黄帝时期这两颗星的亮度,尽管可能已经不稳,但偶尔依然能够看到。

也就是说,北斗九星应该持续了一段时间,然后逐渐暗淡,最终肉眼不见,于是这一星象才会流传下来。因为如果5300年前突然就彻底黯淡不见的话,那么“北斗九星”的说法就不太可能流传下来。

问题在于:苏美尔文明、巴比伦文明时期,北斗范围内应该出现九颗星星,但为何他们却没有观测到,没有“北斗九星”到“北斗七星”的转变记录,更没有“七现二隐”的记录?到底是不重视北斗星,还是其他什么原因?

荐书 | 从平民阶层看吴越地域文明特色——《宁国灰山土墩墓》读后

2022年9月,安徽省文物考古研究所、宁国市文物管理所编著的《宁国灰山土墩墓》由科学出版社正式出版和发行,书中发表的是2012年在安徽宁国市港口镇灰山村发掘的36座土墩,共86座单体墓葬的考古资料。全书共分为五章四十三节以及附表、彩色图版,全书图文并茂,是关于江南地区先秦时期土墩墓研究的重要资料。《宁国灰山土墩墓》编著:安徽省文物考古研究所、宁国市文物管理所出版社:科学出版社我要新鲜事2023-05-06 17:55:220000盗墓团伙专挖人家祖坟,盗取随葬的“袁大头”,一人盗了127座

一人盗挖了127座墓本文作者倪方六2012年5月19日早上,呼延林打电话给哥哥,说父亲的墓被人盗了,让他回老家看看怎么办。呼父墓在延长县罗子山镇兰地村附近的东山梁上。哥哥匆匆赶到老家,看到父亲的墓被挖了个大洞,直达墓室。另外还有4座墓也被盗了,是爷爷、奶奶和家族其他过世者的墓,表面看只有三个盗洞,有一座是从地下打洞串通的,表面看完好。一夜之间盗墓者光顾了5座墓。我要新鲜事2023-05-26 13:22:130000“夏之兴也以涂山”的禹会考古遗址 为何进入不了夏王朝时期

夏文化一直是我国历史和考古研究中备受国内外广泛关注的重要课题,也是整个中华文明形成和发展研究中至为关键的学术问题。至今为止,关于夏文化的研究仍存在一些问题和分歧,包括田野考古和理论研究方面的挑战。为了解决这些问题,国家文物局于2020年启动了“考古中国·夏文化研究”重大项目(2020—2024),其中二里头考古遗址和禹会考古遗址成为重点研究对象。我要新鲜事2023-10-02 18:38:570000考古被指挖了祖坟,后人找到陕西省文物局,现成全国重点文保单位

陕西大荔李氏家族墓地考古本文作者倪方六2001年2月,陕西大荔县城西南约15公里的八鱼村村民,在紧邻村北的地方挖土,一下子挖出了青石块,掘开石块周边的泥土,一个用石材摆布的地下空间结构显露出来——原来下面是一座古墓。县里接到报告后,县文化局和警方即派人前来保护,很快省里专家也来了。发现这座古墓简直就是一处地下庭院,雕梁画栋,有斜坡墓道、院落,门前两侧有影壁、中庭,还有偏房、洞室等。我要新鲜事2023-05-26 17:12:360001