一千多年前的一幅古画,放大看见一样物品,是“穿越”了吗?

一千多年前的一幅古画,放大看见一样物品,是“穿越”了吗?,《五百罗汉图》是一本绘画集,其对于了解和研究佛教有着深远的影响。然而,在我们的国土上,这一艺术瑰宝的身影却从未在博物馆里出现过。

在众多寺庙里,佛祖的形象总是出现得最多,罗汉的形象虽然历史悠久,却并不为普通百姓所熟知。然而,《五百罗汉图》却打破了这种常规,让罗汉这一佛教人物在人们中间得到了广泛的认识,从而对佛教的传播起到了积极的推动作用。

自佛教在一千年前传入我国以来,其影响力在南宋时期达到了顶峰。南宋是我国佛教历史上罗汉信仰最强烈,最广泛的时期。

南宋朝廷为了尊崇和传播佛教,特意组织了一场大规模的创作活动。周季常和林庭珪这两位著名的画师被选中,经过十年的心血投入,最后才完成了这一艺术巨作。

《五百罗汉图》的完成后,被当时的朝廷视为国宝,并供奉在惠安寺。作为华夏民族的瑰宝,这本画册原本应当永远留在我们的国土上。但是,一个日本僧侣的出现,打破了这个理想的局面。

南宋时期,我国的佛教文化已经发展到了自成一派的地步,甚至开始对外有所影响。这吸引了不少外国僧侣前来取经。其中,一个日本僧侣得知南宋的佛教文化繁荣,特地前来求学。

在很久以前,有一位日本的僧侣,对于佛法的渴望犹如干旱的大地期待甘霖,于是他毅然决然地跨越海洋,前往当时久负盛名的惠安寺,寻求学问之路。一般来说,外地的修行者并不容易获得在寺庙内学习的机会,但是,这位日本僧侣坚定的意志和无尽的求知欲激起了方丈的赞赏。

那位仁慈的方丈对此人的追求精神深感敬仰,于是大开方便之门,允许他在寺内领悟佛法。并且,作为更为特别的鼓励和赞许,方丈赠予了他一本稀世之宝《五百罗汉图》。

带着这份价值无量的馈赠,日本僧侣返回了日本,并把它视作至宝,永久珍藏在大德寺之中,至今仍为人们供奉。这本画册集合了无数的佛教元素,内容丰富,且每一个细节都值得人们细细研究。

在仔细观察画册的过程中,研究者发现一些出乎意料的元素,它们似乎不应出现在那个时代的作品中,反而更像是现代的元素。放大镜下,罗汉脚上的拖鞋尤为引人注意,因为它们的形状极像现代常见的人字拖。

这一点令人惊讶的发现引起了众多的疑问,甚至有人推测画册的创作者可能是穿越时空的人。然而,历史学者们迅速揭示了这个迷题。这种拖鞋其实是那个时代日本常见的木屐鞋,只是在水墨画中,两者的外形非常相似,加上时间久远,使得人们一时难以辨认。

细心观察日本古代的艺术画作,你会发现一种重复出现的元素,那就是日本武士的形象,穿着华丽的和服,头戴武士头盔,脚下踩着独特的木屐鞋。木屐鞋,那是一种只有日本才有的鞋子,其形状独特,一木为鞋,底部鼓起,行走时敲击地面,发出咔嚓咔嚓的声音。

那个年代,日本是个自然环境优美的岛国,四面环海,多数地方一年四季春意盎然,木屐鞋的设计极好地适应了这种环境,能让脚部保持通风干燥,对于在小岛上活动也无任何阻碍。

然而,这种貌似极具日本特色的木屐鞋,为何会在南宋时期的艺术作品中出现呢?是否是某个日本僧侣带来的?但实际上,尽管木屐鞋在日本有着久远的历史,但中国人对此并不陌生,其实早在中国与日本开展文化交流之前,类似的鞋型就已经在我国流行。

时光回溯到春秋战国时代,我国的平民已经习惯穿着草鞋,而草鞋简单的造型,让人不难联想到现今的人字拖。同时,贵族们也有自己的版本的木屐鞋,他们并不需要下田耕作,所以鞋子的实用性并不重要,他们追求的是艳丽的外观。据史书记载,到了魏晋时期,贵族们对于木屐鞋的喜爱已经达到了疯狂的程度。

因此,抛开《五百罗汉图》不谈,观察日本古代画作中的木屐鞋,并对照中国的历史,我们可以更深入地理解这一古老的鞋履元素,它不仅仅是一个装饰,而是一种文化,一种传统的体现,而这种文化交融,无疑使艺术的表现更加丰富和多元。

我深信,我们的文化自尊足够强大,以至于我们可以毫不犹豫地陈述:木屐鞋,这一具有标志性的物品,本源自我国的沃土。尽管我们不能轻易确定这是否由我们流传到日本,但至少,这一文化元素在《五百罗汉图》中的出现,是完全符合逻辑的。

此次事件反映出,面对历史的遗留物,我们必须进行深入细致的考证,否则我们就失去了正确评价和表述的权力。历史的宝物就像是一位沉默的见证者,它们无法自我阐述,只能被我们解读。如果我们全盘以现代的视角来解读这些艺术品,那我们就只能落得一个笑柄。

同样,我们必须对我国的文化遗产感到危机意识。在华夏的历史长河中,我们曾产生了无数宝贵的传统文化,而历史遗物只是其中的一部分。然而,现在还有很多文物,由于过去的列强侵略而流落到海外,这是我们每一个中国人都应当铭记在心的事实。

叶嘉莹:我想在离开前,把即将失传的吟诵留下

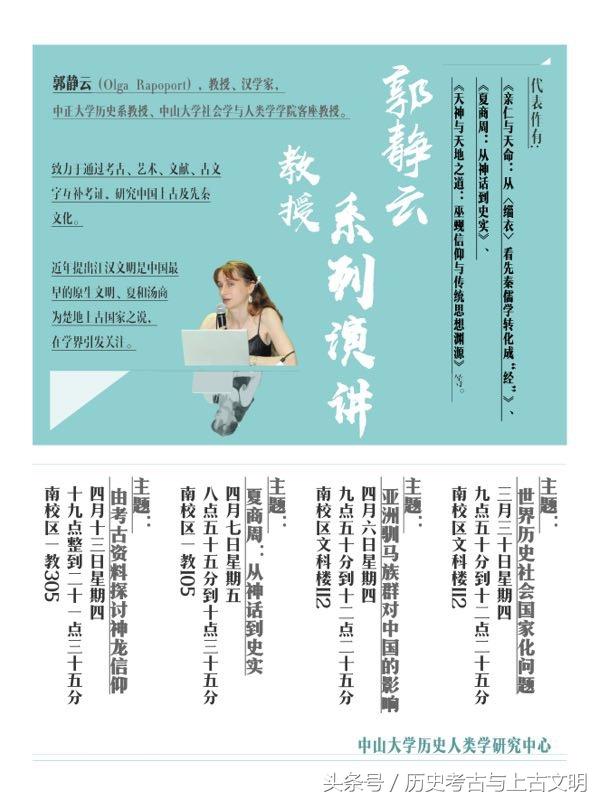

纪录片《掬水月在手》上映后,97岁的叶嘉莹先生开始走入更多人的视野。诗人痖弦在《掬水月在手》中回忆说:“到了端午节(诗人节),新旧两派诗人原本是不在一起吃粽子的。大家对屈原的解释定义不一样,所以你吃你的粽子,我吃我的粽子;你纪念你的屈原,我纪念我的屈原。”直到新旧诗派看到叶嘉莹对传统诗词曲的研究文章,才调和了彼此的诗论争吵。叶嘉莹听顾随先生讲课笔记原件我要新鲜事2023-05-27 09:43:290000历史人类学视野下的中国上古文明系列演讲

我要新鲜事2023-05-27 00:41:470000「考古词条」铁器时代 · 武威汉墓

西汉晚期至东汉的墓葬。发现于甘肃省武威县城郊磨嘴子、旱滩坡等地。20世纪50年代以来。甘肃省博物馆等单位多次进行清理、发掘。据墓中出土的铭旌可知,今武威即汉代武威郡首邑姑臧县故地。武威汉墓的发掘,对汉代开发河西四郡的研究,提供了重要的资料。我要新鲜事2023-05-26 17:12:150001盗墓也得有文化,带人盗乾陵挖半天没找到墓道,自己宝地却被挖了

黄巢盗乾陵与祖坟被挖本文作者倪方六从史载的众多盗墓事件中可以看出,掘坟盗墓多发生在乱世之秋,中国历史上第一次盗墓高峰,就是汉末魏晋南北朝时期。这时的中国四分五裂,或分或裂,分分合合,乱世出英雄,也出盗贼。黄巢的出现,也是因为乱世,时间在唐末。在封建官方史家的笔下,农民起义军一直不被褒扬,或“贼”或“盗”。在新旧《唐书》里,黄巢也是“贼人”一个。我要新鲜事2023-05-26 21:36:050000郑岩:阿房宫图

文学史上一段著名的残铁,见于唐人杜牧(803~852)的怀古诗《赤壁》:折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。我要新鲜事2023-05-28 01:40:330000