如何做历史研究?郭静云教授治学方法管窥

作者:刘梦扬 2016-10-23 历史考古与上古文明

无论是听课还是读文章,静云老师总能让我体会到醍醐灌顶的感觉。老师的观点新颖独特,常常是从来没有听过,但马上可以理解,乍一听非常新颖,仔细想很有道理的。我一直在想,独辟蹊径,绝不人云亦云地写作这么多经典的、有启发性的文章,静云老师是如何做到的?通过一段时间的学习,我觉得静云老师取得的学术成就可能与她独特的治学方法有关,在此我班门弄斧,总结一下静云老师的治学方法。也为自己树立一个努力的方向。

一、知古人之身处

我们研究历史常常是要阐释过去的人和事,但我们生活在现代,思维中总是不经意地烙上现代生活的烙印。往往习惯于从自己的认识出发,对古书古物作出解释。然而时移世异,我们的这种解释不免会带有主观的倾向,因此对一个问题就会产生五花八门的臆测,这些臆测绝对不是古人的,而是我们自己的。这样一来,我们的这些解释对于理解古人古物的意义就不大了。

那么该怎么办呢?静云老师教给我们一个办法,那就是从古人的角度出发,去理解他们的生活,这样我们才能真正贴近古书古物对于古人的意义。给我印象最深刻的一个例子是静云老师关于甲骨文与祭祀关系的解释。不少学者认为甲骨文并不全与祭祀有关,一些干支表是初学者的习作,一些记事卜辞与祭祀无关。静云老师则指出,甲骨刻写对于商人来说是“在文化信仰中具有神圣性的礼数,我们不能简单地判定商人会在卜辞上随意刻写与占卜、祭祀无关的文句”。(《夏商周:从神话到史实》p401)果真,读了静云老师的论证后我们发现,看似与祭祀无关的刻辞实际上仍与占卜或祭祀有关。不可否认的是,商代除甲骨文之外还有其他的书写材料和内容。但甲骨是与占卜密切相关的遗存,从商人的身处出发,怎会在神圣的甲骨上练字呢?相似的例子还有讨论洞穴对人类的作用、古人的食物结构、解释西伯善养老等问题。当我们从古人的心里出发,往往会对古物和遗迹有更深刻的体会和理解。

二、国际化的比较视角

我们身处一个国际化的时代,世界不只有一个中国,“他山之石,可以攻玉”已经成为一个共识。但具体到中国史前和历史的研究,我们往往习惯于从中国、中华文明这样的后起概念角度去探讨问题。实际上,中国历史确是世界历史的一部分,中国文明也是世界文明的一颗种子。而且一直和世界文明共呼吸,共发展。孔子的时代也是世界启蒙的时代,秦汉帝国与罗马帝国共同辉煌,中国不是到鸦片战争才开门,而是一直呼应着世界文明的生命。这样一来,若将中国文明发展放到人类文明发展的大脉络中,我们反而能从比较中获得关于研究对象更多,更深的理解。

静云老师在研究和讲课中经常会引用其他古文明和古文字的例子,比如:通过讲在苏美尔语言中,谷物和鱼类是同源词,论证农业的起源与“蓝色革命”有关;通过讲古埃及人认为整个国家是一个蓬勃的生命,法老是国家生命力的代表。论证古人有将国家看作一个生命体的观念等等。这些例子将各个古文明的现象与中华文明发展中的历史现象对应起来,从而使我们发现,东方的发展自然而然地嵌入整个人类历史的发展过程中,有了更多的例子和经验可供参考和理解。拥有国际视野是研究者的共识,但真正去做而且能做的恰当做的好的却不多见。国际化比较的视角可以视作静云老师研究方法中一个大放异彩之处。

三、不满足于表面表达

王安石在《游褒禅山记》中说:“古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也”。其中道出了取得研究成果的真谛,那就是“求思之深”,带有一种“打破沙锅问到底”的质疑探索精神。这种精神在静云老师的身上得到了很好的体现。静云老师总是不满足于理解表面的表达,在我们习以为常的地方步步深究,发现别有洞天的世界。静云老师总是强调,一些古书对于我们当代人来说有时读起来可能很顺,其实这种“顺”并不是一种好事,越是读的顺,越容易用今意理解古意,越是读的懂,可能越有问题。我的理解是,文字之于我们只是一种符号,这些符号是当时语言的记录。即使今天的我们能够认识,也不宜以今天的词义去揣度原始的词义。因为文字一经写定就不会再变,文意却随着时代的变化而变化。因此,我们要抱着审慎的态度去对待古文献和古文字。

静云老师将“作明型”解释为子孙作祖先的形体,将从羊从大的美字解释为族徽,将美的本意解释为“美善”,都是在充分参考了原始文例之后得出的结论,立论扎实,论证有力,让人不得不佩服。这些让人读起来让人拍案叫绝的文章的得来,都基于静云老师不满足于表面表达的精神。她总是不断向我们强调,什么时代做的文本只能表达什么时代的精神,要从头考证字义,要看文例不要看学者们研究好总结好的文义等等,这些教导让我们受益良多。

仔细思之,静云老师的治学方法中“知古人之身处”、“国际化的比较视角”、“不满足于表面表达”几点,绝非闻所未闻、见所未见的独门奇方,而是学界公认的治学公理。由此观之,静云老师实是一位非常传统、治学态度严谨的学者,绝非想落天外之人。只是公理虽明,做到却难。方法虽在,实践却难。可知静云老师之学问,仰之弥高,钻之弥坚!

以上我对静云老师的治学方法总结只是我个人的体会,还不足以全部理解静云老师,总结有不恰当之处,敬请见谅。

安徽农民挖到一样东西,与楚怀王有关,毛主席安徽视察时特去看了

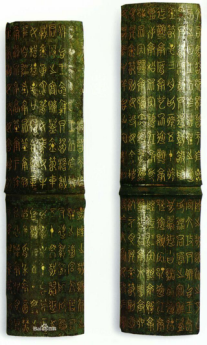

青铜错金鄂君启节传奇文∕周德秀、倪方六规格:舟节,长31厘米,有错金铭文9行163字,为水路通行证;车节,长29.6厘米,有错金铭文9行154字,为陆路通行证收藏地:中国历史博物馆收藏有车节、舟节各一件;安徽省博物馆藏有舟节一件、车节2两件(舟节)我要新鲜事2023-05-27 09:53:500000狄宇宙:游牧视角下的战国长城——政治、贸易与精英的形成

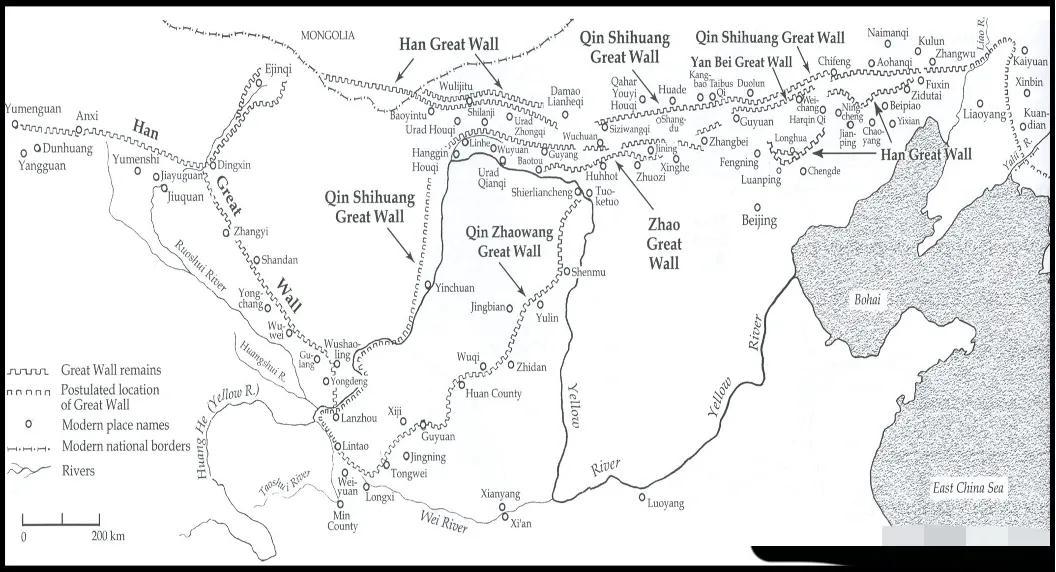

讲座伊始,狄宇宙教授介绍了本次讲座的研究背景和核心问题。长城始建于战国后期,秦、赵、燕三国分别在北疆进行了一系列的建设,在长城成为游牧民族和中国(注:狄宇宙教授本讲中使用的“中国”概念,是相对于游牧生活地区而言的华夏农耕地区,本身是变动的空间与历史概念。为避免歧义,以下根据语境替换为“华夏”或“中原”,特此说明)之间的边塞以前,这些区域其实是两种文化交融的“中间地带”。我要新鲜事2023-05-26 00:54:450000千年古墓挖出46名少女尸骨 身体为什么会发绿光?(绿色尸骨)

尸体呈现绿色是因为在表面有一层涂抹物。在前些年江西的一个农民在自己家里挖地的时候就挖到了一些陶瓷碎片,帮他把这个事情告诉自己村长之后村长也联系到了考古的部门。在这个之后就发现了这是一个体量还算比较大的墓葬,最让人以获得一点就是在挖开之后可以看到里面一共有46个棺材,而且这些棺材身上都在散发绿色的光芒。绿色的尸骨我要新鲜事2023-05-11 07:25:3100012件国宝光天化日之下离奇失踪 到底是谁动了专家的古墓

专家的古墓近年来频频频遭盗墓贼盯上,许多珍贵文物被盗走。但是两件涉及国家三级文物的陶壶和陶钵,却是在发掘保护期间,在考古专家巡查期间,竟然被盗墓贼盗走了。到底是什么原因让盗墓贼能够如此大摇大摆地行窃呢?我要新鲜事2023-04-22 23:03:5700040十大考古参评项目 | 甘肃庆阳南佐遗址

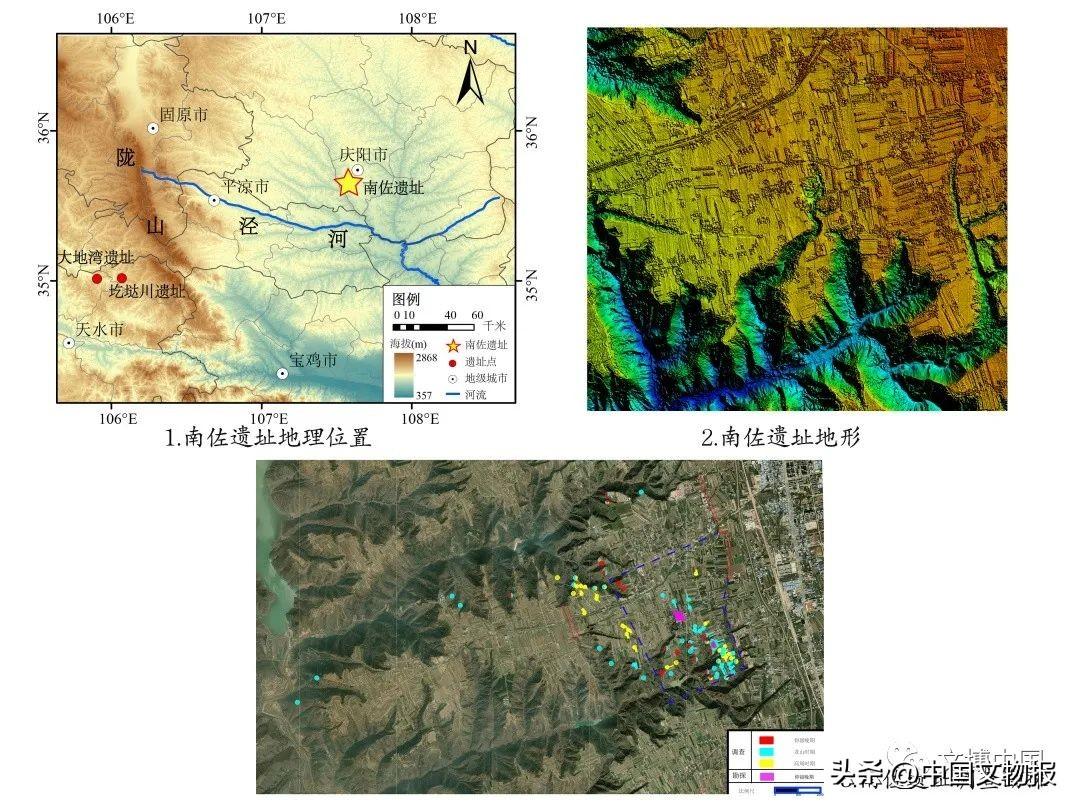

01发掘单位中国人民大学、甘肃省文物考古研究所、兰州大学、西北工业大学02项目负责人韩建业一、遗址概况及考古工作南佐遗址位于甘肃省庆阳市西峰区后官寨镇南佐村,坐落于泾河一级支流蒲河左岸的董志塬西部,地理上属于泾河上游的陇东黄土高原,董志塬是黄土高原上最大的一块塬地(图一,1-2)。我要新鲜事2023-05-06 13:58:340001