学习:中国古代陶瓷专题:磁州窑系的发展

#头条创作挑战赛#磁州窑是中国古代北方最大的民间窑场,窑址主要分布在河北省磁县观台镇和邯郸市彭城镇二地。磁县古属磁州,故称「磁州窑」,而彭城镇曾与景德镇并称于世(南有景德,北有彭城),可见磁州窑在陶瓷史的地位非同一般。

此窑创烧于五代晚期,一直延续到明代,长久的烧制时间发展出多样化的品类与艺术形式。本文择取五件代表性的器物,介绍宋金时期磁州窑的产品特色,与对其他窑口的影响。

1.白釉珍珠地线刻梅瓶

北宋·白釉珍珠地线刻梅瓶

北宋·白釉珍珠地线刻梅瓶

珍珠地线刻细小而密集地分布在主纹以外的地子上,可以发挥良好的衬托效果。(图一)图片来源:《中国出土瓷器全集12河南》,页139。

五代晚期~北宋初年是磁州窑系的发展初期,产品以瓶、罐、枕、水注为多,器型浑圆厚重,保留不少唐代遗风,表面流行珍珠地线刻和白釉剔花等装饰。

珍珠地线刻是模仿金银器錾刻工艺所发展出来的技法,最早起源于唐代,盛行于宋代,河北磁州窑和河南、山西等地窑址所生产的瓷器上,都可看到此一工艺的运用。

例如上图为北宋时期的白釉珍珠地线刻梅瓶,此器出土于河南省三门峡市区宋代墓葬,造型呈小口折沿、短颈耸肩、腹部深长之状,胎体先敷上一层白色化妆土,再用阴线刻划缠枝花卉作为主纹,然后于缠枝纹外侧的地子上,压印细密的小圆圈纹,表面遍施透明釉后送烧定型。

成型的线刻小圆圈纹一个个紧密相连,密布在白色地子上,犹如洒落的珍珠而得名,是衬托效果很好的附属性纹饰。

2.白釉剔花罐

北宋·白釉剔花罐

北宋·白釉剔花罐

此器利用剔花技法产生褐色胎体与白色化妆土的颜色对比,突显表面纹饰的形状。(图二)图片来源:《中国出土瓷器全集12河南》,页141。

白釉剔花又称「白搔落」,也是五代~北宋时期磁州窑系常见的装饰技法,普遍见于圆筒罐、水注及瓷枕等器物上,大多位于瓷器的主要部位,作为该器的主题纹样。

例如上图为北宋时期的白釉剔花罐,此器由河南省淮阳县宋代墓葬出土,罐口直而微敛,筒形深腹,腰部微微外鼓,口沿和腹底环绕一圈重瓣纹,以瓣尖相对的形式上下呼应,中间装饰硕大的缠枝花卉。

此器纹饰的做法,是先在胎体表面敷上一层白色化妆土,然后绘画纹饰,并将纹饰外侧的化妆土剔除,露出深褐色的胎体,施透明釉后高温烧制,形成白釉剔花类型。

由于剔去化妆土的地子露出原本的胎体,施釉之后烧成褐色,与白色纹饰形成对比,让纹饰显得更加立体而鲜明。

3. 黑釉剔花小口瓶

金代·黑釉剔花小口瓶

金代·黑釉剔花小口瓶

器表施黑釉,画上花纹,剔去图案以外的黑釉,露出灰黄色的胎体,烧成黑釉剔花纹样。(图三)图片来源:《中国出土瓷器全集5山西》,页162。

北宋中期到金代的这段时间,是磁州窑系发展的中期,产品以瓶、枕、罐、钵、碗较多,纹饰方面除了剔花之外,又增加刻画和釉彩二类,是剔花、刻画、釉彩三者并行的阶段,并且出现许多黑釉剔花产品。

例如上图为金代的黑釉剔花小口瓶,此器由山西省天镇县夏家沟村出土,造型呈盘形口、短颈、耸肩、圆鼓腹之状,肩部环绕一圈菊瓣纹,上腹部用四片大型叶纹构成钱纹式的开光,开光内部填饰较小的草叶纹。

此器纹饰的做法,是先在胎体表面敷上一层黑釉,接着画上花纹,剔去花纹之外的黑釉,露出灰黄色的胎体,送入窑内,经高温烧成黑釉剔花纹饰,又称为「黑搔落」。

部分剔花产品使用白色化妆土和绿色低温釉,衍生出白地黑釉剔花、绿釉剔花及绿釉黑剔花等品类,色彩表现趋向丰富。

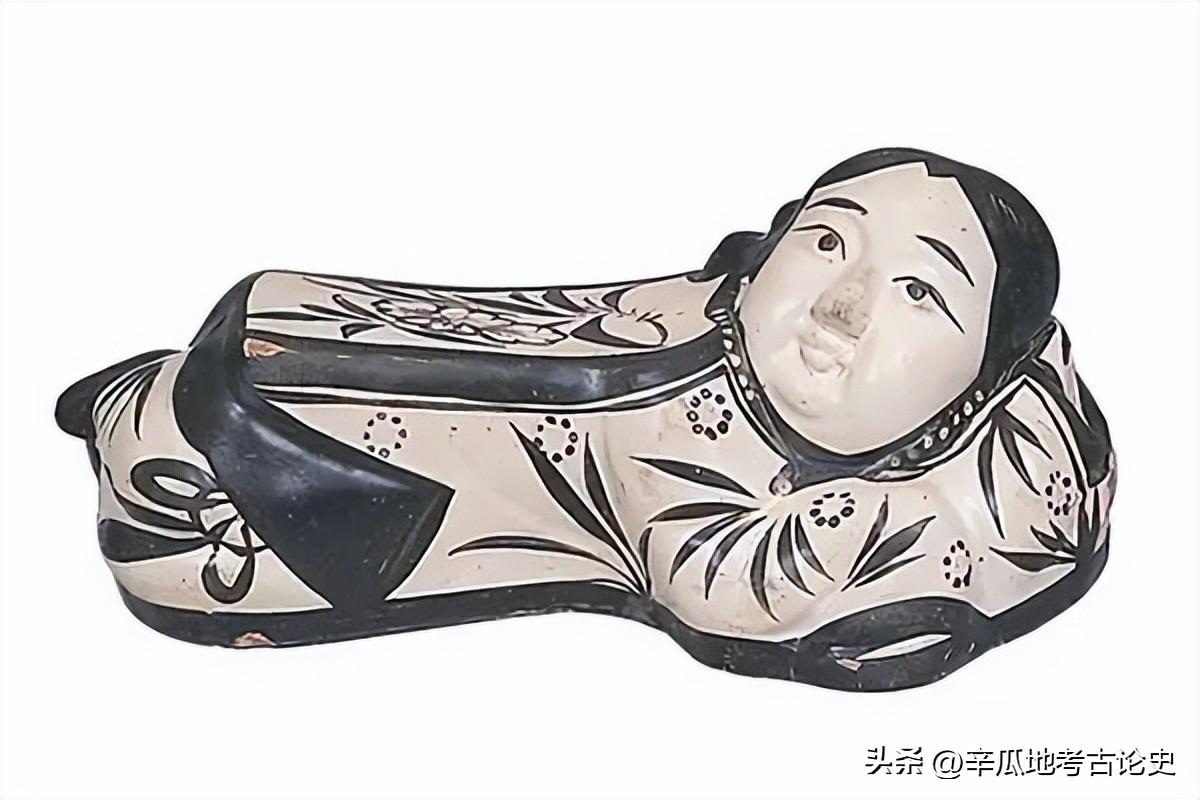

4.白地铁绘孩童枕

金代·白地铁绘孩童枕

金代·白地铁绘孩童枕

表面先涂白色化妆土,用铁着色剂绘画孩童的五官样貌与衣着,施透明釉后烧成白地黑花装饰。(图四)图片来源:《中国 磁州窑 出光美术馆》,页37,图54。

除了剔花之外,磁州窑系中期还有绘画和刻、绘并用的刻画工艺,纹饰题材大多取材于民众的生活小景,发展出富有乡土气息与民间色彩的风格。

例如上图为北宋晚期~金代的白地铁绘孩童枕,此器为日本出光美术馆藏品,造型做成孩童伏卧之状,它的胎体表面先涂一层白色化妆土,接着用铁着色剂绘画孩童的五官样貌与衣着,整体施透明釉后高温烧制,成为白地黑花装饰。

有些器物在涂上白色化妆土、用铁着色剂绘画纹饰之后,还会用比较尖细的工具在铁绘纹饰上面线刻轮廓或细节,细腻的工法使白地黑花装饰显得同中有异。

5.黑釉剔花梅瓶

西夏·黑釉剔花梅瓶

西夏·黑釉剔花梅瓶

此件灵武窑梅瓶表面以黑釉剔花为饰,技法风格都与磁州窑相同,所以归为磁州窑系产品。(图五)图片来源:《中国出土瓷器全集16 甘肃 青海 宁夏 新疆 云南 贵州 西藏》,页136。

由于磁州窑产品深受世人喜爱,带动河北、河南、宁夏、内蒙古等地窑场的模仿,生产与磁州窑类似的器物,形成范围广大的磁州窑系。

例如上图为西夏的黑釉剔花梅瓶,此器由宁夏回族自治区灵武县磁窑堡窑址出土之残器复原而成,属于灵武窑制器。此窑创烧于西夏,经金代到元代而衰微,品类有白釉、黑釉、青釉、褐釉及茶叶末釉等等,部分器物融入剔刻技法制作纹饰,与磁州窑风格相似。

图中所示的梅瓶以黑釉剔花装饰,它的做法是先在胎体上面施黑釉,画上花纹,然后将花纹以外的黑釉剔除,高温烧制定型,技法和风格都与磁州窑相同,所以将此类器物划归为磁州窑系来讨论。

磁州窑系的胎质较粗,必须用白色化妆土来美化器面,因为掌握了胎土、化妆土、透明釉、黑釉以及绿釉之显色原理,运用剔刻及绘画技法制作纹饰,多元化的艺术形式在宋瓷中自成一格。

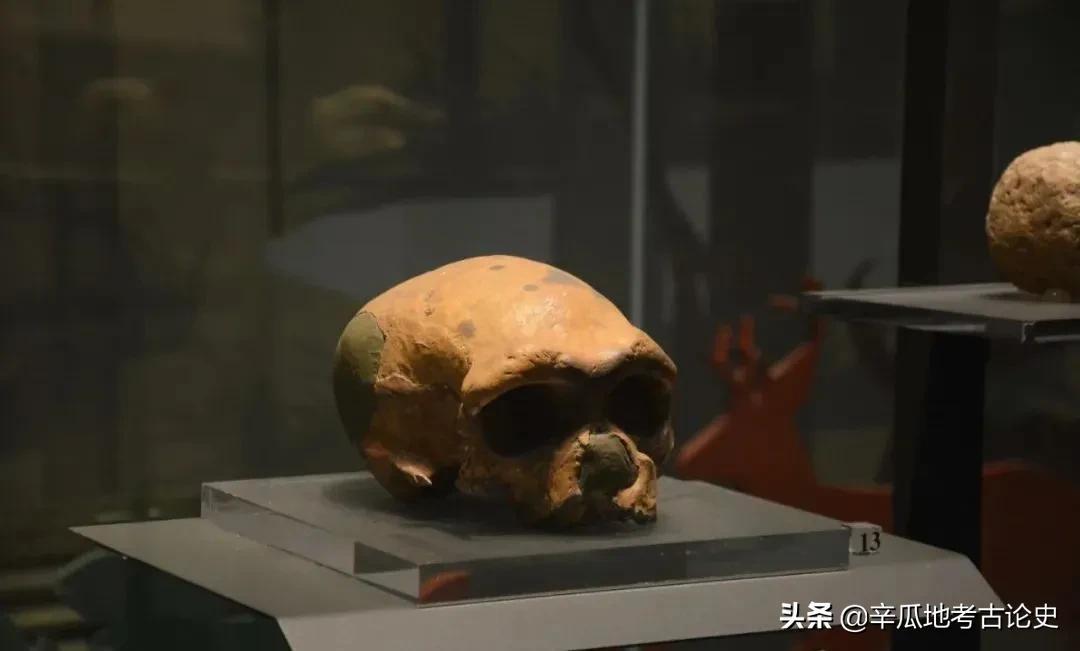

地下文物看陕西:文明摇篮,早期智人

2.早期智人经过直立人漫长的发展,在距今二三十万年前的更新世中期,陕西先民的体质和生产技术都进入了一个新的发展阶段,他们的手更为灵巧,头脑也越发健全,进化为“智人”(有智慧的人类)。这一阶段,他们的体质特征已经比较接近现代人,所创造的文化也由最原始的旧石器时代早期步入旧石器时代中期,发现于陕西省大荔县的大荔人即是典型代表。我要新鲜事2023-05-29 03:30:330000王明珂:三星堆的启示——历史与文明反思

我要新鲜事2023-05-29 02:56:460000干饭人,一万年前的稻米什么样?去国博看“稻?源?启明——浙江上山文化考古特展”

今日,“稻?源?启明——浙江上山文化考古特展”在中国国家博物馆开幕。该展览共展出上山文化早、中、晚三期文物近200件,包括最早的炭化稻米、最早的彩陶、最早的定居村落遗迹等上山文化重要标志性遗存。我要新鲜事2023-05-07 09:40:340000蔡保全等:江西南昌西汉海昏侯刘贺墓出土玉器

小瓜按:汉代是中国古代玉器发展的又一个高峰,可以说是集先秦玉器技术之大成。然而,此时的玉器似乎地位有所下降,不在是表现社会地位和礼仪的重器,更像是贵族把玩的玩具以及随葬的冥器。值得注意的是,汉代贵族流行玉印章。海昏侯墓一锤定音为刘贺墓便是发现了他的私人玉印。这篇文章首次公开了刘贺私印的高清图及详细介绍,诸位可以看看。我要新鲜事2023-05-31 21:06:590000「考古词条」铁器时代 · 武威汉墓

西汉晚期至东汉的墓葬。发现于甘肃省武威县城郊磨嘴子、旱滩坡等地。20世纪50年代以来。甘肃省博物馆等单位多次进行清理、发掘。据墓中出土的铭旌可知,今武威即汉代武威郡首邑姑臧县故地。武威汉墓的发掘,对汉代开发河西四郡的研究,提供了重要的资料。我要新鲜事2023-05-26 17:12:150001