古代大热天怎么聚会喝酒?唐人有一降温神器,根本感觉不到热

古人夏天怎么聚会?

本文作者 倪方六

宋人李之仪写过一首词《鹧鸪天》:

“避暑佳人不著妆。水晶冠子薄罗裳。摩绵扑粉飞琼屑,滤蜜调冰结绛霜。随定我,小兰堂。金盆盛水绕牙床。时时浸手心头熨,受尽无人知处凉。”

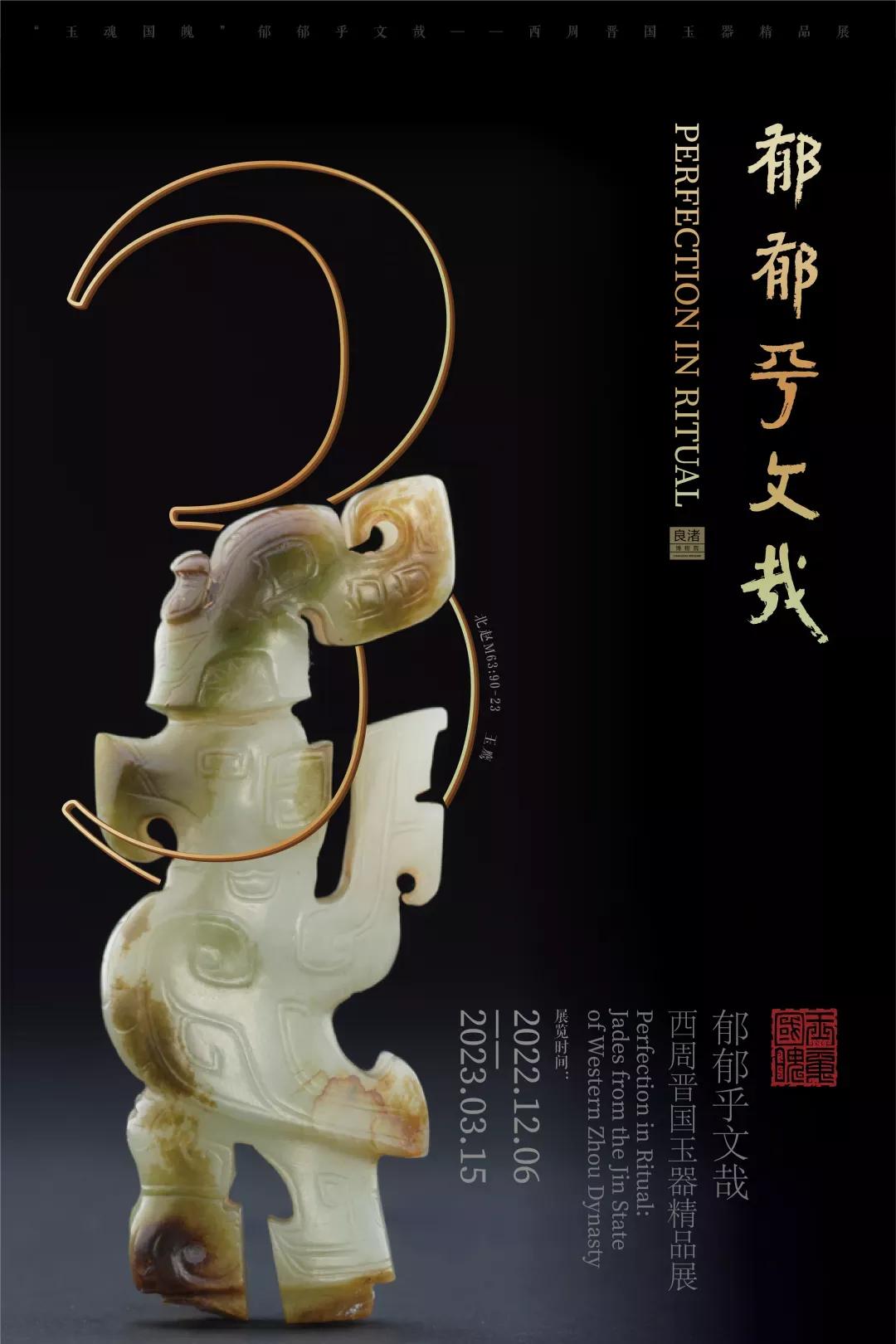

(女性夏天聚会)

(女性夏天聚会)

所写内容就是当时女性过夏天的情形。从词中看,古代女性过夏天也不讲究化装什么了,而是适应时序:一是“薄罗裳”,穿得薄透,二是“滤蜜调冰”,喝冷饮;三“金盆盛水”,给卧室降温;四“时时浸手”,亲水。

就此,这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号来聚过夏天主题,看看古人夏天怎么聚会的。

过去,聚会一般选在春秋“凉快天”,或是农闲的冬天,夏天很少聚会。在现代,夏天聚会很正常了,因为好一点的场所都有空调,再差也会有电风扇 。

(喝酒)

(喝酒)

但古代还有人就喜欢在三伏这样的大热天喝两盅,戏称之 “避暑饮”。有名叫魏许使、刘松辈的,就喜欢喝避暑饮,在三伏天,不分白昼地饮酒,直到烂醉。

如果需要在夏天聚会,古人也会想方设法降温消暑,让客人吃好喝好。怎么办?有条件的人家会使用天然冰块降温。

据《吴越春秋·勾践归国外传》 ,勾践七年(公元前490年),"勾践之出游也,休息食宿于冰厨。"这里的冰厨,就是厨房放置冰块而得名。

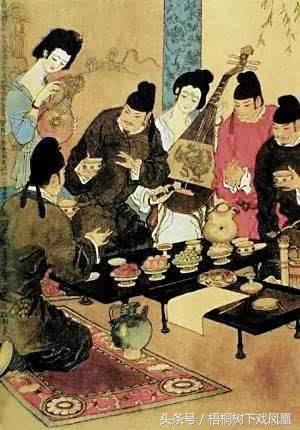

(高档聚会)

(高档聚会)

利用冰块降温是先秦时已流行的做法。《左传·襄公二十一年》记载,楚国大夫申叔豫,“(夏日)方署,阙地,下冰而床焉。重茧衣裘,鲜食而寝。”意思是睡在冰上,当然这样冻人的,所以他要用厚衣把自己包裹起来。

明人高濂《遵生八笺·四时调摄笺·夏卷》“琢冰山”条录一夏天聚会趣事,在三伏天,杨家的子弟把冰琢刻为山,放在酒宴席上,这样大家就不觉得热了。酒喝到半醉的时候,客人都感觉寒冷。

(户外聚会)

(户外聚会)

如果在室外聚会,会选择临水的地方。李少师暑天与客人喝酒,便喜欢在临水的溪边,他用荷叶做酒杯,斟得满满的,哪个不喝完就罚酒,再喝。每天都喝大了,自然也不感到天热了。

唐朝同昌公主更有办法,有一天她主持盛大宴会,恰巧这天暑热难当,她便命人取来一种叫“澄水帛”的东西,让人蘸满水挂在厅堂中间,满座都在想这是新棉絮吧,其实是避暑神器,有八九尺 长,纤维很细,透明得可照人,中间有流水,故能消暑气。

还有一种叫“白龙皮”的东西,也是夏天聚会用降温神器。

(唐宫聚会)

(唐宫聚会)

唐人康骈所著的《剧谈录》“李相国宅”条,提到了此避暑神器。相国李德裕家的大宅子,在夏天和现在的空调房间一样。有一回大家应该邀来吃饭,“及别列坐开樽,烦暑都尽。良久,觉清飚爽气,凛若高秋,备设酒肴,及昏而罢。”

有好奇的人不明所以,便通过知情人打听,原来因为有“白龙皮”,被告知:用金盆盛满水,将白龙皮浸入水中,然后放在坐位,就能避暑了。李德裕哪来这个白龙皮,原来是“进口货”,是位于今朝鲜半岛上的新罗国僧人来的。这僧人又是从哪弄来的?

(古代西瓜摊)

(古代西瓜摊)

书中交代: “新罗僧得自海中。”据说有一住在海边的人,从一渔民家得到的,起初也没有人当好的,有位老人识得此货。这新罗僧人知道李德裕会感兴趣,便买下来送了他,即所谓“因以金帛赎之而献”。

除了白龙皮,这新罗僧人还献了“暖金带”、“辟尘簪”,“皆希代之宝。”

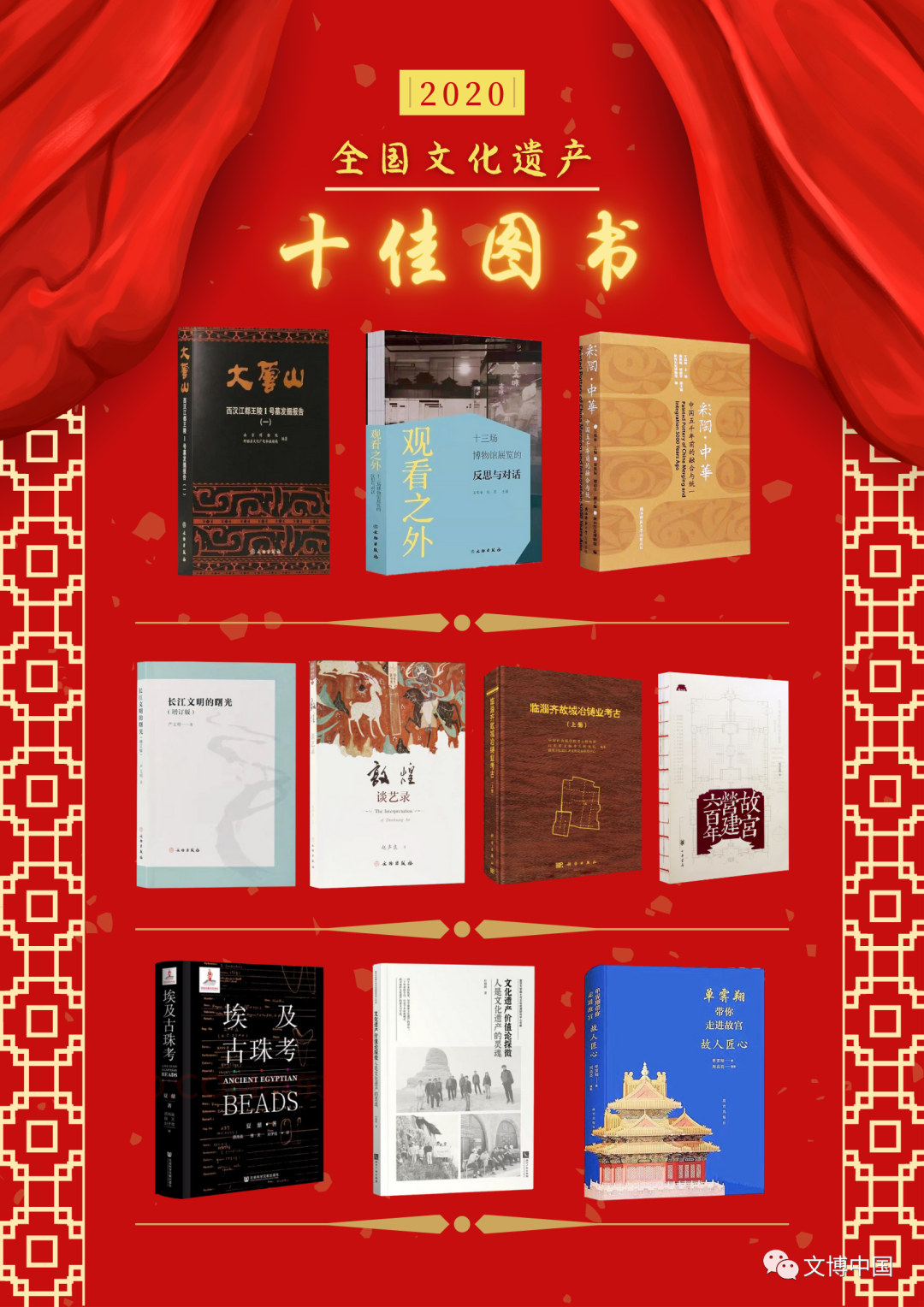

佳作奏响思想的强音——2020年度全国文化遗产十佳图书线上终评会侧记

作者:十佳图书办公室2020年,在常态化疫情防控的背景下,人们的生活逐渐开始恢复原有的节奏并继续向前。这时,一本好书或许能够帮助唤醒思想上的活力,为更加坚强而积极地生活提供坚实的精神力量。我要新鲜事2023-05-07 12:48:010001新时代考古发现与研究论坛 | 交流发言·中华文明探源

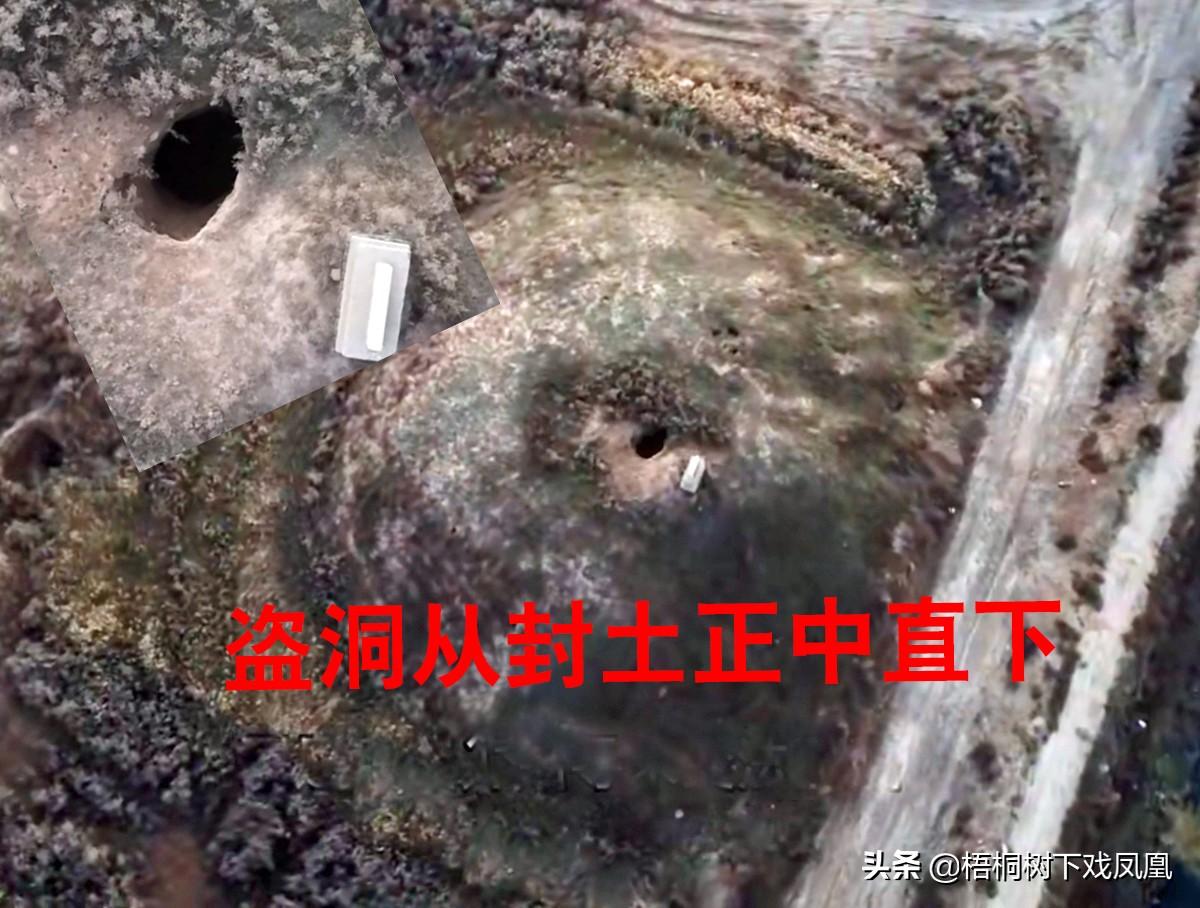

2022年8月24日至26日,由国家文物局指导,中国考古学会、中国文物报社、广东省文化和旅游厅主办,广东省文物考古研究院承办,南沙区人民政府支持的“新时代考古发现与研究论坛”在广州召开。0001老手盗山上财主墓,购盗墓工具时特提醒同伙买3根钓鱼杆,做啥?

四川一起以钓鱼作掩护的盗墓活动本文作者倪方六盗墓者善于钻其时其地的空子,在大家习以为常的情况下盗墓,以合法的外衣行非法的勾当。为了尽量避免引起怀疑,上坟祭祖、旅游观光、打工求职、野外考察、勘探矿产……甚至假冒警察、装成考古人员,反正什么方便就伪装成什么。2018年,一群精明的四川盗墓者伪装成垂钓者,掩护盗墓。而这起盗墓事件的起因,就缘于钓鱼。我要新鲜事2023-05-26 09:24:540000