明朝“官倒”招生录取指标内幕,西门庆山东老家的学子主动加价

明朝“上大学”的特殊通道

本文作者 倪方六

2019各省高考录取分数线都公布了,又到“录取季”。

如果穿越到古代,如何上大学?古代虽然没有“大学”这个词汇,一样有大学这样的高等学府,其生源也是靠录取来的,有名额限制。那么,除了成绩、关系,古代上大学有捷径吗?肯定地告诉你,有!

(北京大学西门)

(北京大学西门)

这篇“梧桐树下戏凤凰”头条号,以明朝为例,来说说古代上大学的特殊通道。

明朝的最高学府是国子监,这是全国重点大学,本是供皇家和高﹑中级官员子弟读书和学习的地方。在正常情况下,其生源和招生指标都是从严控制,一般学子原本没有机会上国子监的。

景泰元年(公元1450年),朝廷开了一个口子,可以花钱、向朝廷缴纳若干粮、马,获得进入国子监读书的机会——这一“招生新政”,给许多学子带来了“上大学”的希望,连乡下的地主老财都为之动心:让子孙与皇子、高官之后做同学,光宗耀祖啊,这可是祖上积八辈子阴德也未必有的好事。

(北京国子监)

(北京国子监)

所以,此“好事”一经公开,购买大学录取指标的交易十分活跃,书山有路勤为径,成了书山有路钱为径——有钱就能上大学!

“景泰”是明代宗朱祁钰的年号。朱祁钰是明成祖朱棣的重孙子,明宣宗朱瞻基的次子,明英宗朱祁镇的弟弟。他继皇位前封为“郕王”,这皇位本来与他一点关系也没有,过去皇位传承是“立长制”,所以他大哥朱祁镇当了皇帝。

朱祁钰怎么想出卖招生指标这一“新政”?原来与边境吃紧,军费紧张有关。而朱祁钰之所以能有机会当皇帝,也是因为边境战事。

(明代宗朱祁钰画像)

(明代宗朱祁钰画像)

当年,朱祁钰的皇帝大哥、明英宗朱祁镇,听信大太监王振的鬼话,率领20万大军“御驾亲征”,出击侵犯明朝北方边境的蒙古瓦剌部落,结果被对手生俘。国不可一日无君,朱祁镇当了俘虏后,二弟朱祁钰临时当了“代理皇帝”。

其时的明朝皇帝不好当!

边境战争不断,军事开支庞大,而国内税收却严重不足,国库入不敷出。如何增加中央财政收入?看到国人对上大学兴趣极浓,“教育投资”出手大方,其臣僚开出了创收、增收妙方——“纳粟纳马者入监读书”。

(明英宗朱祁镇画像)

(明英宗朱祁镇画像)

这话什么意思?就是给国家上缴粮食、马匹等战略物资,便能进国子监读书——这不就是出售高考招生指标、贩卖文凭、学位那一套么!

这个国子监招生新政一出,不只让学生家长兴奋异常,找到上大学的捷径,也让后来的皇帝们看到了增加中央财政收入的好办法。只要国库一没钱,边防粮饷一没着落,地方一闹饥荒,就会想到卖招生指标。

明宪宗朱见深当皇帝的成化二年(公元1466年),南京大闹饥荒,时主政官员便上书北京,要卖南京国子监的入学机会,“欲令官员军民子孙纳粟送监”。

(农民打粮)

(农民打粮)

在明朝行将灭国前一年,即崇祯十五年(公元1642年),朝廷也卖过国子监招生指标。

当时拥有进士“学位”、敢于直言的中书舍人(从七品文职官员,相当于今副处级干部)陈龙正上书,建议朝廷售卖上北京和南京两地国子监的入学名额,以此充实京都粮库空虚和军饷的严重不足。

北京国子监和南京国子监,是明朝仅有的两座最高学府,可以看作是明朝的“北大”和“南大”。

当时,凡成绩不够好、家庭出身一般,子女又想上大学的,都可通过给国家多缴公粮的方式,拿到国子监的“录取通知书”,进入太学读书。

(清朝学子录取通知书《捷报》)

(清朝学子录取通知书《捷报》)

这一建议得到当时皇帝、末代之君朱由检本人的赞许。也许是出于肯定吧,朱由检竟然让陈龙正当了“南大”的校长(南京国子监丞)——这又开了中国教育史上大学校长倒卖招生指标的第一。

那么,明朝买一个上重点大学指标,要花多少钱?由于是政府行为,明朝的招生录取交易都是公开、透明的,“全国统一价”。

由于物价的波动和供需的关系,明朝不同时期“花钱上大学”的成本不同。当时不收金银,而是用米来交易。

《明史·食货志二》上有数据,要想获得国子监的入学资格,景泰年间(公元1449-1457年)最高的要800石米,低者300石米;成化年间(公元1464-1487年),则稳定在100石米。

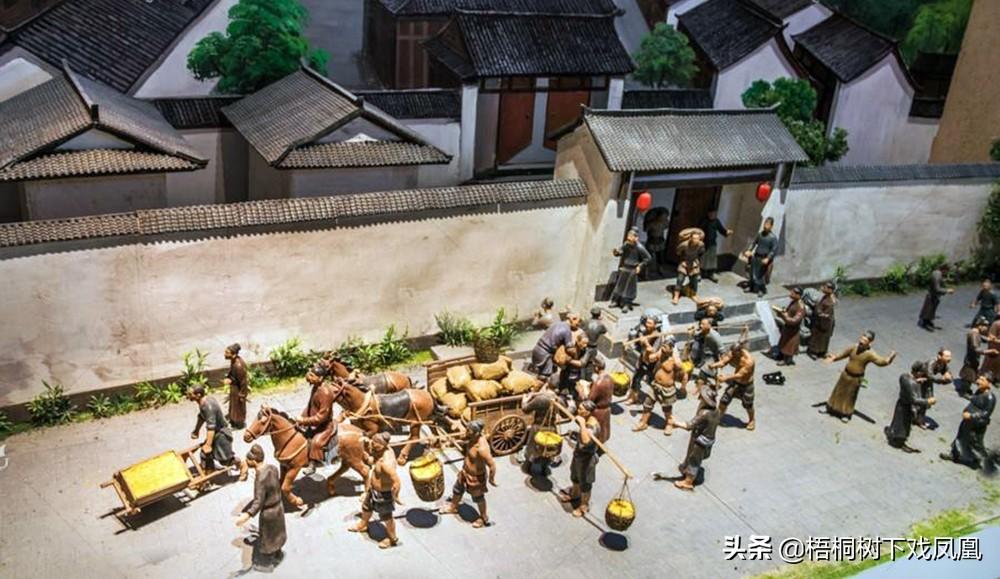

(古代农民交公粮泥塑)

(古代农民交公粮泥塑)

上述价格买到的入学指标,都是有“学籍”的,如果不要学籍,只当太学的旁听生,或是插班人什么的,价格要低于此标准,可以享受“优惠价”。以明英宗天顺五年(公元1461年)的标价来说,每个指标需缴纳20匹马。

那明代宗景德年间的费用为什么那么高,要800石?原来,是《金瓶梅》中的风流哥西门庆的老家——山东临清县学生,将指标成本抬了起来。当时,临清有伍铭等几名在当地县学(类似于今县城重点中学或地方重点专科学校)读书的学生想“专升本”,主动加价,提出愿意缴纳800石米,求得进入国子监读书的机会。

(明朝皇家护卫队)

(明朝皇家护卫队)

时山东主管官员将此情况上报朝廷,获得皇帝本人的特批,于是“米八百石”成了当年花钱上大学的标准价。

但是,能出或愿出800石“赞助费”的人家还是不多的,为了卖出更多的招生指标,只好降低收费标准,先降至“米五百石”,再后又减至“米三百石”,越往后越低,直至“米一百石”。

为什么?大家想想,当上大学的机会成了商品,可以买到时,这大学的含量金还足吗?所以,招生指标受市场的影响,也贬值了!

(明朝学子)

(明朝学子)

盗墓笔记九龙抬尸棺,东夏国万奴王的巨型蚰蜓棺

在中国的传统文化中,一个棺材的规格和豪华程度,就显示了其主人的地位所在。早前,考古学家们,发现了一个来自东夏国的九龙抬尸棺,而在小说《盗墓笔记》中也曾提到过这个神秘的棺材。据说这个棺材的主人是东夏国万奴王,上面的九条龙其实是巨型蚰蜓。九龙抬尸棺,东夏国的帝王之棺我要新鲜事2023-05-07 13:40:590001这种东西是古今老人都爱用的器具,但古人更喜欢,它是什么?

搔杖为什么叫“谈柄”?本文作者倪方六古人的生活用具很多,如果要找最少不了的,会是什么呢?搔杖应该列入其中。所谓“搔杖”,就是俗话说的痒痒挠。为什么会是痒痒挠,由于古人洗浴没有现在方便,皮肤瘙痒是常有的事,痒时用手挠不到,别人又不方便,遂有了搔杖的发明。别看搔杖不起眼,它在中国文化史上的表现可不一般,具有特殊的内涵和价值。(带着痒痒挠的古人)我要新鲜事2023-05-27 09:08:470000朱凤瀚:试论中国早期文明诸社会因素的物化表现

经过近年来热烈的讨论,大家对中国文明起源这一重要学术课题已有了较深入的认识,但在一些问题的看法上仍有较大的分歧。这其中,我以为如何科学地认识与理解中国早期文明(按:这里指社会已进入文明阶段,但处于早期)的物化表现可能是一个比较关键的问题。本文仅就此谈几点不成熟的看法。一我要新鲜事2023-05-25 21:34:100000当代田野考古的转型——读《凌家滩:中华文明的先锋》

《凌家滩:中华文明的先锋》作者:吴卫红刘越出版社:上海古籍出版社出版时间:2022年11月定价:168元文明起源研究是考古学研究经久不衰的三大战略性课题之一。自夏鼐先生系统论述中国文明起源标准及苏秉琦先生提出文明起源满天星斗说以来,诸多学者在此基础上不断细化与深入研究,学界对中国文明起源的理解与认识经历了突飞猛进的发展。我要新鲜事2023-05-06 10:01:010003