当代田野考古的转型——读《凌家滩:中华文明的先锋》

《凌家滩:中华文明的先锋》

作者:吴卫红 刘越

出版社:上海古籍出版社

出版时间:2022年11月

定价:168元

文明起源研究是考古学研究经久不衰的三大战略性课题之一。自夏鼐先生系统论述中国文明起源标准及苏秉琦先生提出文明起源满天星斗说以来,诸多学者在此基础上不断细化与深入研究,学界对中国文明起源的理解与认识经历了突飞猛进的发展。

凌家滩文化作为中国区域文明的重要代表,其所在的巢湖以东一带虽属长江下游,但与太湖流域、宁绍平原等地不同,缺少固有的土著文化,是周边文化交融汇聚的重要地区,属于考古学文化的“漩涡地带”。再加上凌家滩以玉石器出众,陶器较少,传统的类型学研究难免乏力。因此对凌家滩的研究需要有方法论的考量。以吴卫红先生为主要作者新出版的《凌家滩:中华文明的先锋》(以下简称《凌家滩》),内容全面,方法得当,论述系统深入,无疑是区域文明研究的重要力作。

一、篇章评介

《凌家滩》全书分为九章,分别以“一方水土”“发现溯源”“兴起江湖”“饮食器用”“玉石制作”“逝者世界”“凌家滩文化”“互动与传承”“凌家滩与中华文明”冠以标题,用诗意的语言阐释古代世界,文学性与学术性相映成趣,令人耳目一新。

第一章化用谚语“一方水土养一方人”,既分析了凌家滩所在地区的地理环境面貌与变迁,又暗示了地理环境所造就的凌家滩文化特色,为后文展开论述作出巧妙铺垫。

第二章“发现溯源”,虽大抵以常规的时间脉络介绍了凌家滩遗址三十多年来考古发现、发掘的历程,但所分三小节“偶遇文明遗珠”“追踪史前墓地”“探寻古人世界”,充满故事性,引人入胜,更重要的是揭示了凌家滩田野考古工作理念与方法的变化。

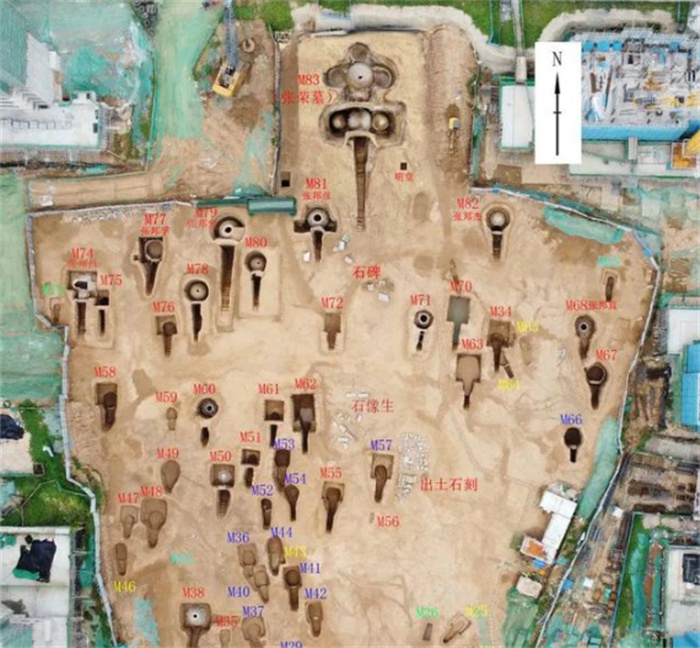

“偶遇文明遗珠”讲到凌家滩村民因母亲去世挖矿埋葬发现凌家滩遗址的往事,坦诚告知读者古代遗址埋藏的复杂性和发现的偶然性。“追踪史前墓地”介绍了自1987年至2007年的五次考古发掘及2016年一次意外的大墓清理过程。五次发掘基于多种原因,主要以墓地与玉器为中心,清理了一批新石器墓葬,出土大量精美的玉器。

“探寻古人世界”则介绍了2008年至今的考古工作,主要包括持续多年的区域系统调查和全面勘探,及在此基础上的精准发掘,一是深入探讨了凌家滩文化的分期、年代与谱系问题,二是对凌家滩文化的生业、技术、生活、环境、聚落与社会有了全面解读,展现了从以墓地、玉器为中心到以聚落与社会为中心的巨大转变,开启了凌家滩田野考古的新时代,极大地推动了凌家滩文明研究。凌家滩考古可谓是中国田野考古理念从资料主导下的“重发现”到课题引导下的“重研究”的先行者之一。

第三章“兴起江湖”,重在探讨凌家滩崛起之因,这也是凌家滩研究的难题之一。作者首先介绍了距今六千纪中国主要区域的文化态势,并重点分析了长江下游地区文化互动格局,揭示了皖江两岸作为多文化融合通道的人文背景。

其次以区域系统调查为基础,归纳出以凌家滩为中心的周边区域的聚落分布模式与演化规律,特别是凌家滩所在的裕溪河流域,经历了马家浜时期聚落数量少,面积小,呈单体分布到崧泽时期数量剧增,规模变大,呈聚群分布再到凌家滩时期数量变少,出现大型聚落中心(凌家滩),呈集中化分布的演化过程。

然后分析了凌家滩选址所在位置的区域条件,如附近的水源,矿产与动植物资源分布,交通要道特点等,并讨论了凌家滩聚落的布局、功能分区及相应的人地关系。

最后创造性地将区域文化变迁背景、宏观聚落模式与演化规律、中观聚落选址与环境、微观聚落形态与布局等多个层次的研究融会贯通,前后递进,相互关联,凝练出令人信服的结论。

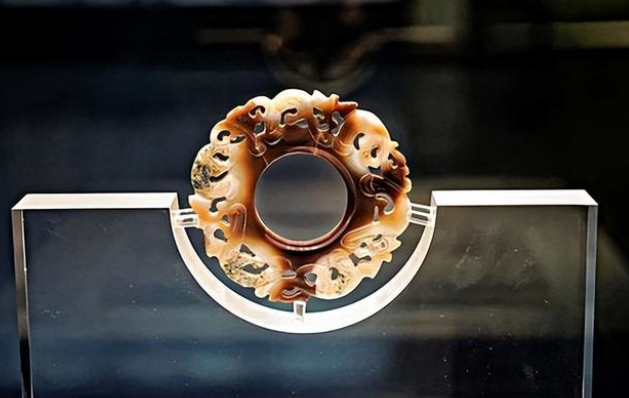

第四章“饮食器用”与第五章“玉石制作”,一方面根据动、植物考古研究成果归纳了凌家滩的生业经济,一方面分析了陶器、玉、石器的种类、功能、组合及制作工艺等,完整揭示了凌家滩史前的食物生产与消费,手工业的发展及玉器反映的宗教信仰、礼仪等场景。

第六章“逝者世界”,重点讨论了凌家滩高等级人群的丧葬习俗,以对墓地、祭坛的营造与使用分析为抓手,引导出墓地的布局划分、墓与坛的关系;再进一步分析墓葬内随葬品的种类、使用与摆放规律,通过葬仪窥探社会,属于经典的史前墓葬研究范式,得出的结论也颇有见地。

第七章“凌家滩文化”与第八章“互动与传承”,属于文化历史研究层面。囿于凌家滩文化陶器资料较少,完整度低,加上“漩涡地带”的文化内涵复杂性,使其成为凌家滩研究的另一个难题。作者突破了近几十年来文化研究多以分期指向意义更大的陶器作为单一依据的处理方式,较有建设性地提出“文化基因”的概念,辨析了凌家滩文化与北阴阳营文化、崧泽文化的差异与共性关系,回归考古学文化最初的经典定义,梳理了凌家滩文化的聚落与墓葬、不同材质的遗物的面貌,更立体地揭示了凌家滩文化的内涵。在讨论文化源流及与周边文化互动关系时,也贯彻了这一思路,多方面、多维度揭示了凌家滩文化的动态变迁过程。

第九章“凌家滩与中华文明”,将凌家滩文明置于中华文明形成的大背景下,分析了凌家滩文化的聚落、资源控制与社会权力等问题,探讨了凌家滩社会的复杂化状况,阐释了凌家滩文明基因对中华文明的突出贡献,点出本书主旨:“以凌家滩遗址为代表的凌家滩文化,可以当之无愧地称之为‘文明先锋’。”

全书体系完整,兼收并采,不蔓不枝,高度凝练出区域文明特质,对于深化理解中国文明多元一体结构的形成具有重要意义。

二、当代田野考古的转型

《凌家滩》一书无论是研究方法还是诸多对文化、文明的探讨角度对于史前考古研究都具有较强的参考意义。本人学力有限,暂只论其中的田野考古理念方面。凌家滩田野考古自2008年以后率先突破了田野考古“重发现”的思想窠臼,在预设研究课题的指导下,除了开展不同空间尺度的田野调查、勘探与发掘,还特别强调资源共享,与不同学科平等合作,开展各项研究,全方位立体揭示凌家滩内涵,让全民共享考古成果,对于中国田野考古的发展与转型颇有启示作用。

在20世纪全国主要时空框架还未建立的背景下,“时间”成为当时学界首要解决的问题,田野考古基本是以纵向发掘为主导,地层学也主要强调上下叠压打破关系。这个阶段的田野考古为构建中国主要地区的文化历史做出了重要贡献。

二十世纪八十年代后,聚落考古的概念传入并逐渐兴起。特别是二十一世纪以来,考古学家广泛重视遗存之间的空间联系,田野考古多采用横向发掘的理念。研究则从宏观(区域)、中观(遗址或地点)、微观(遗迹组)等不同空间尺度分析聚落形态与演化,结合多学科多维度分析,进而探讨社会组织与发展。这应该是目前中国田野考古所处的主要阶段,对中华文明探源研究有重大推进作用。

当前我国考古学科正处于剧变的阶段,一方面世界考古学不同流派、理论方法或研究范式百花齐放,丰富了考古学研究角度;另一方面自然学科的大量融入,不断拓宽、深化了考古学研究对象与内容。同时,学界对田野考古的信息诉求也发生了激烈的变化,田野考古工作理念与方法亟需新的转型。

一是全面迈开从传统考古队到开放性科研平台的转型步伐。近年来陆续有学者提出将“考古工地转变为实验室”并已有少量实践,反映了行业内部新的声音。

传统的考古队采用领队负责制,队员一般由野外作业人员(含调查、勘探、发掘、记录、摄影等)、室内整理人员(拼对、修复、绘图等)和后勤人员组成,多为技工,少量文博正式工作人员,高校考古队则多以老师、学生为主。考古队是所有田野资料的收集者与拥有者,拥有优先发表的优势。相关学科研究人员多以辅助的角色参与到部分野外信息采集和后期研究。总体来说是一个相对封闭的“作坊式”工作模式。这样的田野团队管理机制与当前不断发展的考古学科极为不相称,甚至阻碍了考古学科的发展。

考古队需要主动拥抱未来,进行自内而外的变革。领队或项目负责人要摒弃“封闭”思想,坚定“开放”的理念,转变自身角色,将考古项目管理更替为课题管理,将考古工地转化为开放性科研平台,形成在课题负责人统筹下,以主旨课题为指导,田野业务人员为基础,不同子课题人员彼此配合、协同研究的科研团队。

二是贯彻以考古学课题为主导的多学科系统信息收集与综合研究。考古学是根据古代人类活动留下的物质遗存研究古代人类文化、社会及其历史的学科。考古学研究资料虽然包括人工遗存和自然遗存,但必须是讨论与人类文化、社会及其历史有关的课题,才算考古学研究范畴。凭借田野考古工作收集的自然遗存研究自然科学问题不能算作考古学研究。

考古队转化为开放性科研平台,并非是无限开放,而是有其学科边界。需要由课题负责人及相关成员共同设计若干考古学课题,组成一定开放性的研究团队,开展考古学研究。由此可避免无限开放造成的科研秩序混乱。

在考古开放性科研平台上,团队根据不同子课题的研究目标,深度参与田野考古各个环节,有规划性和预见性地系统收集各类遗存信息,平等合作,共同研究。

田野考古是一个不可逆的过程。中国田野考古虽已基本完成了从“重发现”到“重研究”的转型,走出“原始积累”阶段。但研究什么?如何研究?研究的方法、手段依旧困扰着田野考古的发展。地下遗存信息浩如烟海,有限的研究角度、方法与手段必然无法提取和分析所有的信息。学界需要对学科所处发展阶段有所宽容,但更需要做出前瞻性的预见,引导田野考古科学全面收集信息。

系统收集遗存信息之后的研究更是课题负责人需要思考的问题。各子课题的研究内容虽各有侧重,但不建议过于分裂,应该有一个总课题的统筹和更高层面的研究导向。破解科技与考古“两张皮”的关键是摒弃以方法、技术为导向甚至目的的孤立研究,而是结合不同学科研究,融合各种相应的科技手段,综合探讨同一个考古学话题。

三是树立更立体与更微观的课题意识,走出宏观叙事“舒适圈”。课题研究要注意避免单一线索或单一维度论证,容易导致结论偏颇或夸大,更应忌讳预设“噱头”式结论。课题负责人需要打破学科壁垒,用科学实证的思想开展多层面、多维度的课题研究,使论证与结论更加立体可信。

再就是以往研究基于多种原因,偏向宏观叙事。这种研究倾向也主导了田野考古工作理念取向。宏观叙事研究可以很好地揭示较大空间尺度的文化历史过程和文化内涵,也能较好地讨论社会结构与发展,但对更具体的人类行为与关系缺乏足够关照,难免有失生动。

在继续深入宏观叙事研究的同时,还需要切入更微观的课题,“两条腿走路”。比如我们在襄阳凤凰咀遗址做的微观研究实践,通过对一个石家河文化灰坑的全方位信息提取和多学科综合分析,揭示了该灰坑从挖掘、使用至废弃的生命史,判断以该灰坑为中心发生过多次宴飨活动,并对宴飨的内容、食材的选取、食物加工方式、酒水的使用、活动参与者的身份与规模、活动频率都做了系统讨论,给研究者呈现出一个活化的历史场景,细化了考古学研究史前社会的视角。

作者:单思伟

作者单位:武汉大学历史学院

编辑 | 张怡 实习编辑 | 杨晓雅

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

山东某个古墓出土文物 居然蕴含着万年前的秘密(古墓文物)

万年前的文物代表着我国更加悠久的历史。在前一段时间山东淄博就被考古队发现了一处古墓,在经过研究之后发现这个古墓可能是来自于1万多年之前,在里面的大多数东西都完好无损,一共留下了1000多件人类早期的遗留产物,我们通过这些就能给我看到万年前人类的生活水平如何,一下子就震惊了整个考古界。人类文明历史我要新鲜事2023-05-11 08:52:270000打造文化遗产保护利用国家队的思考与实践

本文刊登于《中国文物报》2月10日第5版《中国文物报·保护专刊》投稿邮箱[email protected]文化遗产是人与自然相互作用的产物,是凝聚了人类智慧和社会活动的自然产物,是人类社会发展历史和文明进程的实证。文化遗产具有多重价值,其中的时代价值是增强文化自信,建设社会主义文化强国,凝聚中华民族伟大复兴精神力量的根本所在。我要新鲜事2023-05-06 13:47:500001新时代考古发现与研究论坛在广州召开

8月24日至26日,由国家文物局指导,中国考古学会、中国文物报社、广东省文化和旅游厅主办,广东省文物考古研究院承办,南沙区人民政府支持的新时代考古发现与研究论坛在广州召开。国家文物局党组成员、副局长关强出席论坛并讲话,中国考古学会理事长王巍,广东省文化和旅游厅党组书记、厅长李斌在论坛开幕式上致辞。论坛开幕式由中国文物报社社长柳士发主持。我要新鲜事2023-05-06 20:03:500000济南工地发现墓葬 丧葬方式诡异(诡异丧葬)

山东发现济南王的墓葬埋葬方式比较诡异。2015年,山东一建筑工地上挖出很多古墓石雕残块,闻讯赶来的考古专家立即对此处进行抢救性发掘。令他们兴奋的是,在一块残碑上发现了济南王三个大字的石碑,经过史料研究分析,他们断定这就是元代济南王张龙的家族墓的。一想到济南王的古墓,此次考古队异常兴奋,想着里面肯定陪葬着很多宝贝,于是打起精神,一口气向地下挖了四米深,直至剑道层层叠加的巨石将墓门封住。盗墓贼抢先我要新鲜事2023-10-15 20:07:560000内蒙牧民在后院挖出铜疙瘩 放家里16年不过问 考古学家却红了眼

成吉思汗,这个名字大家都不陌生,他是蒙古族的杰出领袖,也是世界历史上最伟大的征服者之一。作为蒙古人,成吉思汗的统治领域跨越了我国大陆、中亚、伊朗、俄罗斯和东欧等地,建立起了一个庞大的帝国。在他统治的时期,出现了许多奇珍异宝。其中,最近引起人们关注的是成吉思汗的女儿阿剌海别吉公主的印章。我要新鲜事2023-05-04 18:42:110002